Чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез по Илизарову в ортопедической реабилитации пациентов с первичными злокачественными опухолями костей нижних конечностей

Автор: Балаев П.И., Борзунов Д.Ю.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 2 (62), 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследуется эффективность чрескостного остеосинтеза аппаратом Илизарова в ортопедической реабилитации при злокачественных опухолях костей нижних конечностей. Исследованы результаты лечения 34 пациентов в возрасте от 5 до 40 лет с морфологически верифицированным диагнозом первичной злокачественной опухоли кости голени или бедра. Остеосинтез проводили после радикальной резекции опухоли с неоадъювантной химиотерапией. Пострезекционные дефекты были замещены путем чрескостного остеосинтеза аппаратом Илизарова. Показатели 3-летней выживаемости составили 73,6 %, 5-летней - 52,6 %. Анатомо-функциональные исходы лечения показали, что технологии чрескостного остеосинтеза по Илизарову были эффективны у 97,5 % пациентов. Таким образом, технологии чрескостного остеосинтеза по Илизарову позволяют эффективно замещать пострезекционные дефекты кости с оптимальной реконструкцией конечности как у взрослых пациентов, так и у больных с незавершенным формированием скелета

Злокачественные опухоли костей, сегментарная резекция, остеопластика, компрессионно-дистракционный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/14056419

IDR: 14056419 | УДК: 616.71-006-001.5-089.227.84

Текст научной статьи Чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез по Илизарову в ортопедической реабилитации пациентов с первичными злокачественными опухолями костей нижних конечностей

Первичные опухоли костей встречаются сравнительно редко, составляя 1–4 % в общей структуре всех онкологических заболеваний человека, но по тяжести патологии это один из трудных в диагностическом и лечебном плане разделов клинической онкологии. В большинстве случаев эти опухоли возникают у детей и лиц молодого возраста и в

70–80 % поражают длинные трубчатые кости [2, 7]. Причем у больных в детском возрасте опухоль в большинстве случаев носит злокачественный характер [8, 12]. Чаще злокачественные новообразования поражают кости нижних конечностей, наиболее частой локализацией является область коленного сустава [4, 6].

Для лечения злокачественных опухолей костей применяют хирургический, лучевой и лекарственный методы лечения. Хирургический метод лечения является основным в комплексном лечении, при этом в зависимости от показаний больным со злокачественным поражением костей голени и/или бедра проводят как калечащие (ампутация, экзартикуляция), так и органосохраняющие (различные виды резекций, эндопротезирование и костная пластика) операции. Органосохраняющие операции – передовое направление в современной онкологии и восстановительной хирургии. Задачей этих операций является не только ликвидация патологического процесса, но и адекватное замещение образующегося дефекта кости для сохранения опорно-двигательной функции конечности. Для замещения резецированного фрагмента кости используют аллотрансплантаты, аутотрансплантаты и эндопротезы [2, 5, 8–11].

Несмотря на определенные преимущества костнопластических методов лечения больных с обширными пострезекционными дефектами трубчатых костей, не всегда удается осуществить прогнозируемое восстановление длины пораженного костного сегмента, а достижение полноценной опороспособности нижних конечностей требует большого периода времени в связи с продолжительной и неполной органотипической перестройкой пересаженных трансплантатов [10, 11]. Метод эндопротезирования имеет ограниченные показания и далеко не во всех случаях удается получить стойкие и полноценные функциональные результаты [1, 3, 6]. Особенно это касается опухолей костей голени [5, 9, 10, 11]. У детей раннего возраста с костными опухолями применение эндопротезирования существенно ограничено. Использование телескопических, удлиняющих эндопротезов у данной категории пациентов с репротезированием не позволяет добиться полноценной реабилитации оперированной конечности.

Мы располагаем достаточным клиническим опытом успешного применения чрескостного остеосинтеза по Илизарову в ортопедической реабилитации 34 больных со злокачественными новообразованиями костей голени и бедра, что определило цель исследования – разработка дифференцированных рекомендаций по применению чрескостного остеосинтеза по Илизарову и онкологических подходов в системе реконструктивновосстановительного лечения данной патологии.

Материал и методы

В исследовании проведен анализ результатов лечения 34 больных в возрасте от 5 до 40 лет с морфологически верифицированным диагнозом первичной злокачественной опухоли кости (остеогенная саркома – 23, юкстакортикальная остеосаркома – 2, злокачественная фиброзная гистиоцитома – 7, «адамантинома» длинных костей – 2). Голень была поражена у 19 пациентов, опухоль локализовалась в проксимальном метаэпифизе большеберцовой кости – у 10, в проксимальном метадиафизе большеберцовой – у 6, в диафизе большеберцовой кости – у 3 больных. Поражение бедренной кости было в 15 наблюдениях, из них в нижней трети – в 10, в средней трети – в 5 случаях. Больных мужского пола – 14, женского – 20. Распределение пациентов в зависимости от хирургической стадии заболевания по W.F. Enneking et al. представлено в таблице.

Таблица

распределение больных с злокачественными опухолями костей нижних конечностей в зависимости от хирургической стадии заболевания

|

Нозология |

Стадия |

||||

|

IA |

IB |

IIA |

IIB |

III |

|

|

Остеогенная саркома (n=23) |

1 |

4 |

6 |

11 |

1 |

|

Юкстакортикальная остеосаркома (n=2) |

2 |

- |

- |

- |

- |

|

Злокачественная фиброзная гистиоцитома (n=6) |

- |

2 |

- |

3 |

1 |

|

Адамантинома (n=2) |

- |

2 |

- |

- |

- |

|

Хондросаркома (n=1) |

- |

1 |

- |

- |

- |

|

Всего (n=34) |

3 |

9 |

6 |

14 |

2 |

Результаты исследования

C учетом показаний 29 (85,3 %) больным (остеогенная саркома – 23, злокачественная фиброзная гистиоцитома – 6) была проведена неоадъювантная химиотерапия согласно методикам, разработанным в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН (г. Москва), 3 пациентов в предоперационном периоде получили и лучевую терапию, СОД 36 Гр. Эффективность предоперационного химиолучевого лечения оценивали по степени лечебного патоморфоза опухоли согласно схеме A.G. Huvos et al. У 11 (37,9 %) пациентов была достигнута III степень лечебного патоморфоза опухоли, у 15 (51,7 %) – I–II степень, у 3 (10,3 %) больных, из них 2 – с остеогенной саркомой и 1 – со злокачественной фиброзной гистиоцитомой, степень патоморфоза опухоли оценили как нулевую. Размеры пострезекционных дефектов кости составили от 5 до 22 см. Для их замещения были применены варианты моно- и полилокаль-ного удлинения отломков, смежных сегментов и межкостного синостозирования.

Эффективность лечения оценивалась дифференцированно, с учетом онкологических принципов и критериев анатомо-функциональной реабилитации пациентов с костными дефектами длинных костей в условиях применения чрескостного остеосинтеза по Илизарову [6]. Анализ отдаленных результатов лечения 34 больных со злокачественными опухолями выявил, что они соответствовали данным мировой литературы, показатели 3-летней выживаемости составили 73,6 %, 5-летней – 52,6 %. Оценка анатомо-функциональных исходов ортопедической реабилитации свидетельствовала о том, что технологии чрескостного остеосинтеза по Илизарову были эффективны у 97,5 % пациентов, закончивших лечение.

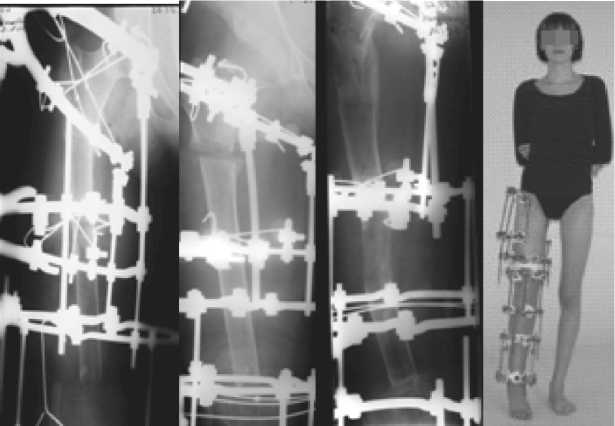

C целью иллюстрации эффективности чрескост-ного остеосинтеза при лечении первичных костных опухолей приводим клиническое наблюдение.

Больная С., 16 лет, поступила на лечение с жалобами на ноющие боли в нижней трети правого бедра, возникающие при сгибании в коленном суставе. Считает себя больной 3 мес. При поступлении на задней поверхности правого бедра в проекции дистального метадиафиза бедренной кости имеется опухоль с бугристыми контурами, костной консистенции, болезненная при пальпации, размером 10×3 см. Объем движений в коленном суставе ограничен за счет сгибания до угла 100°.

Рис. 1. Рентгенограммы больной С. до лечения

Рис. 2. Рентгенограммы больной С. после сегментарной резекции нижней трети бедренной кости

Умеренная атрофия мышц бедра и голени. На рентгенограммах (рис. 1) над мыщелками бедра определяется деформация контура кости размером 10×4 см с фрагментацией и неравномерной толщиной кортикальной пластинки. Периостальная реакция нерезко выражена в виде линейного периостоза. Заключение: остеогенная саркома дистального метадиафиза правой бедренной кости. Гистологическое исследование ткани опухоли: фибросаркома кости.

Учитывая гистотип, локализацию и размеры опухоли, а также молодой возраст, больной показано комбинированное лечение в объеме операции с послеоперационной химиотерапией. Было принято решение выполнить сегментарную резекцию дистального суставного конца бедренной кости с формированием хронического дефекта кости, с отсроченной костной пластикой. Длина резецированного дистального суставного конца бедренной кости составила 22 см (рис. 2). Гистологическое

Рис. 3. Рентгенограммы и больная С. в процессе остеосинтеза

Рис. 4. Больная С. и ее рентгенограммы через 3 года после лечения исследование операционного материала: остеогенная саркома, фибробластический вариант. С учетом этого в послеоперационном периоде провели 6 курсов химиотерапии с использованием доксорубицина.

При контрольном обследовании, проведенном через 22 мес после операции и 15 мес после завершения курсов химиотерапии, данных за рецидив опухоли и отдаленное метастазирование не получено. С учетом этого больной был выполнен второй (реконструктивный) этап лечения – послеоперационный дефект замещен путем удлинения проксимального отломка бедренной кости и обеих костей голени на двух уровнях, создания тибио-феморального артродеза с применением комбинированного билокального дистракционнокомпрессионного остеосинтеза. Через неделю после пластической операции в подвертельной области бедра и в верхней трети большеберцовой кости начали выполнять дистракцию. Для увели- чения темпа замещения дефекта и сокращения общего срока лечения выполнили дополнительные остеотомии в диафизе удлиняемого фрагмента бедренной и в проксимальном метадиафизе большеберцовой кости. Дистракцию продолжали в течение 4 мес до удлинения проксимального отломка бедренной кости на 9 см и костей голени на 13 см (рис. 3). В месте стыка удлиненного отломка бедренной кости с большеберцовой создали компрессию для достижения консолидации. Фиксацию конечности в аппарате продолжали в течение 7 мес. Общий срок лечения в аппарате Илизарова – 11 мес.

Через 3 года после операции пациентка жалоб не предъявляет, ходит свободно без дополнительных средств опоры. На контрольных рентгенограммах (рис. 4) отмечается восстановление целостности бедренной кости, данных за рецидив опухоли нет.

Заключение

Таким образом, у больных с первичными злокачественными опухолями костей нижних конечностей технология чрескостного остеосинтеза используется только после неоадъювантной химиотерапии и радикальной резекции опухоли. Ортопедический этап лечения (замещение послеоперационного дефекта конечности) может проводиться как в сочетании с послеоперационной химиотерапией, так и после её завершения. Технологии чрескостного остеосинтеза по Илизарову высокоэффективны, позволяют замещать пострезекционные дефекты кости и осуществлять оптимальную реконструкцию конечности не только у взрослых, но и у пациентов с незавершенным формированием скелета.