Чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез по Илизарову в ортопедической реабилитации больных с первичными опухолями костей голени

Автор: Балаев Павел Иванович, Балаев Иван Иванович, Борзунов Дмитрий Юрьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2011 года.

Бесплатный доступ

Обобщен опыт лечения 46 пациентов с первичными опухолями костей голени с применением чрескостного остеосинтеза. У больных с саркомой кости технологии чрескостного остеосинтеза использовали после предварительного этапа лечебных мероприятий, включающих радикальную и абластичную резекцию опухоли с соответствующим комплексом неоадьювантной химиотерапии. В группе больных с доброкачественными опухолями реабилитационные мероприятия по анатомо-функциональному восстановлению оперированной конечности выполнялись в один этап. Применение технологий чрескостного остеосинтеза по Илизарову позволило заместить пострезекционные дефекты кости и осуществить оптимальную реконструкцию конечности не только у взрослых, но и у детей с незавершенным формированием скелета.

Опухоли костей, резекция, дефект, компрессионно-дистракционный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121436

IDR: 142121436 | УДК: 616.718.5/.6-006.34-001.5-089.227.84

Текст научной статьи Чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез по Илизарову в ортопедической реабилитации больных с первичными опухолями костей голени

Первичные опухоли костей встречаются сравнительно редко и составляют 1-4 % в общей структуре всех онкологических заболеваний человека, но по тяжести патологии это один из трудных в диагностическом и лечебном плане разделов клинической онкологии. В большинстве случаев они возникают у детей и лиц молодого возраста и в 70-80 % локализуются в длинных трубчатых костях [1, 3, 5, 8-10].

Чаще опухоль поражает кости нижних конечностей с излюбленной локализацией в области коленного сустава [2], при этом деструкция костной ткани голени встречается в 36 % клинических ситуаций при доброкачественных поражениях и в 40 % наблюдений при злокачественных новообразованиях [3]. В настоящее время для лечения костных опухолей с учетом их гистогенеза применяют хирургический, лучевой и лекарственный методы лечения. Однако для большинства больных хирургический метод лечения является основным и занимает главное место в комплексном лечении, а при доброкачественных опухолях единственно эффективным. При хирургическом методе лечения опухолей костей голени по показаниям проводят как калечащие (ампутация, экзартикуляция), так и органно-сохраняющие (различные виды резекций и костной пластики) операции. Органосохраняющие операции – это новое и передовое научнопрактическое направление в современной онкологии и восстановительной хирургии. В них тесно взаимосвязано решение задач ликвидации патологического процесса и адекватного замещения образующегося после операции дефекта кости для сохранения опорно-двигательной функции конечности [5]. Для замещения резецированного фрагмента кости используют аллотрансплантаты, аутотрансплантаты и эндопротезы [3, 5, 9, 10-15]. Но, несмотря на определенные достоинства костнопластических методов лечения больных с обширными костными пострезекционными дефектами трубчатых костей, не всегда удается осуществить прогнозируемое восстановление длины пораженного костного сегмента, а достижение полноценной опороспо-собности нижних конечностей затягивается на довольно длительный период в связи с продолжительной и неполной органотипической перестройкой пересаженных трансплантатов [2, 5, 13]. Метод эндопротезирования имеет достаточно ограниченные показания и не у всех больных позволяет получить стойкие и полноценные функциональные результаты [2, 7]. Особенно это касается опухолей и опухолеподобных заболеваний костей голени [2, 7, 14]. Применение эндопротезирования ограничено высокой стоимостью имплантов, а также невозможностью его использования при костных опухолях у детей раннего возраста. В настоящее время двумя доминирующими направлениями в костнопластической хирургии являются способы костной пластики, обеспечивающие сохранение сосудистых связей трансплантата с мягкотканным футляром сегмента – несвободная костная пластика по Г.А. Илизарову и свободная аутотрансплантация с артериовенозным шунтированием [16, 17]. Признавая бесспорные достоинства свободной костной пластики необходимо отметить, что при восполнении дефектов, особенно нижней конечности, васкуляризированными аутотрансплантатами способность к замещению отсутствующей кости ограничена количеством доступного аутогенного донорского материала в организме. Костный ре-плантат не соответствует размеру замещаемого анатомического участка, трансплантаты теряют до 20-50 % объема костного вещества, следовательно, требуется время для гипертрофии замещенной костной ткани, длительная дополнительная иммобилизация нижней конечности (гипсовая повязка, тутор, ортез) и использование дополнительных средств опоры [18, 19]. Сложный в техническом использовании и трудоемкий способ костной пластики аутотрансплантатами на сосудистой ножке обеспечивает, по данным некоторых авторов, благоприятные исходы лечения в 86,2-96,2 % наблюдений [18-21].

Среди рассмотренных нами методов реконструктивно-восстановительной хирургии при замещении пострезекционных дефектов костей голени различной величины чрескостный остеосинтез имеет значительные преимущества в отношении полноты замещения дефекта и возможности рациональной реконструкции поврежденного сегмента нижней конечности [4, 6, 7, 12].

Мы располагаем достаточным клиническим опытом успешного применения чрескостного остеосинтеза по Илизарову в ортопедической реабилитации больных с первичными опухолями костей голени. Обобщение, систематизация клинического материала с определением дифференцированных рекомендаций по применению технологий чреско-стного остеосинтеза по Илизарову и онкологических подходов в системе реконструктивновосстановительного лечения пациентов с этой тяжелой формой костной патологии является востребованным и актуальным.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа основана на результатах лечения 46 больных в возрасте от 10 до 50 лет с морфологически верифицированным диагнозом первичной опухоли кости голени. Пациентов мужского пола было 24, женского – 22. У 19 больных была выявлена злокачественная опухоль (остеогенная саркома – 12, юкстакортикальная остеосаркома – 1, злокачественная фиброзная гистиоцитома – 5, «адамантинома» длинных костей – 1), у 27 доброкачественная (гигантоклеточная опухоль – 19, хондрома – 3, хондробластома – 2, хондромиксоидная фиброма – 2, десмопластическая фиброма – 1). Опухоль локализовалась в проксимальном суставном конце большеберцовой кости у 26, в диафизе больше- берцовой – у 14 и у шести больных был поражен дистальный суставной конец большеберцовой кости.

Распределение больных со злокачественными опухолями в зависимости от хирургической стадии заболевания по W.F. Enneking et al. представлено в таблице 1. У 15 (60,0 %) больных размеры опухоли выходили за пределы одной анатомической структуры, опухоль обладала высокой степенью злокачественности, а у двух пациентов был диагностирован регионарный или отдаленный метастаз. Все это затрудняло выполнение органосохраняющих операций и ухудшало отдаленный прогноз реабилитации.

Таблица 1

Распределение больных с костными саркомами в зависимости от хирургической стадии заболевания

|

Нозология |

Стадия |

|||||

|

I A |

I B |

II A |

II B |

III |

Всего |

|

|

Остеогенная саркома |

1 |

1 |

3 |

6 |

1 |

12 |

|

Юкстакортикальная остеосаркома |

1 |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

Злокачественная фиброзная гистиоцитома |

1 |

1 |

- |

3 |

- |

5 |

|

«Адамантинома» большеберцовых костей |

- |

- |

1 |

- |

- |

1 |

|

ВСЕГО |

3 |

2 |

4 |

9 |

1 |

19 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

C учетом показаний 19 (76,0 %) больным со злокачественными опухолями костей (остеогенная саркома – 11, злокачественная фиброзная гистиоцитома – 5, ретикулосаркома – 2, cаркома Юинга – 1) была проведена неоадьювантная химиотерапия по методикам, разработанным в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, а трое пациентов в предоперационном периоде получили и лучевую терапию с суммарной очаговой дозой 36 грей. Эффективность проведенного в предоперационном периоде химиолучевого лечения оценивали по степени лечебного патоморфоза опухоли согласно схеме, предложенной A.G. Huvos et al. У девяти (47,3 %) пациентов была достигнута 3-я степень лечебного патоморфоза опухоли, у 10 (52,7 %) установлена 1-2 степень.

Пострезекционные дефекты кости составили от 5 до 27 см. Для их замещения были применены варианты моно- и полилокального удлинения отломков, смежных сегментов и межкостного синостозирования, а также разработанный вариант свободной аутопластики в сочетании с чрескостным остеосинтезом по Илизарову при околосуставной локализации доброкачественной опухоли.

Анализ результатов лечения проводился дифференцированно, с учетом общепринятых онкологических принципов и по критериям анатомо-функциональной реабилитации пациентов с костными дефектами длинных костей в условиях применения чрескостного остеосинтеза по Илизарову [6]. В группе больных (27) с доброкачественными опухолями рецидивов не было. Анализ выживаемости больных (19) со злокачественными опухолями показал, что она соответствовала средним статистическим данным мировой литературы, составила в течение трех лет 73,6 % и была пятилетней у 52,6 % лечившихся. Оценка анатомо-функциональных исходов ортопедической реабилитации свидетельствовала о том, что технологии чрескостного остеосинтеза по Илизарову были эффективны у 97,5 % пациентов, закончивших лечение.

C целью иллюстрации эффективности чре-скостного остеосинтеза при лечении пациентов с первичными костными опухолями приводим два клинических наблюдения.

Больная Г., 11 лет. Поступила на лечение с жалобами на периодические ноющие боли в левой голени и наличие опухоли.

Два месяца назад появились ноющие боли в левой голени. За помощью обратилась в поликлинику по месту жительства, где после рентгенографического исследования была обнаружена опухоль проксимального метаэпифиза левой большеберцовой кости.

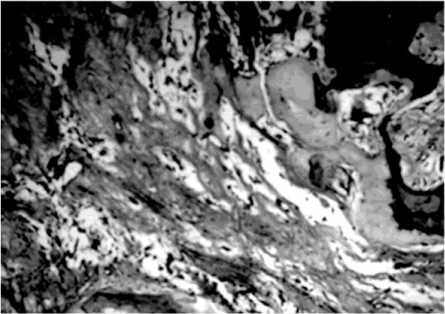

При поступлении по передней поверхности левой голени в проекции проксимального метаэпифиза большеберцовой кости выявлена опу- холь эластической консистенции, болезненная при пальпации, размером 4 3 см. Объем движений коленного сустава был ограничен, сгибание было возможным до угла 900. При осмотре была определена умеренная атрофия мышц бедра и голени. При визуализации рентгенограмм (рис. 1) был выявлен очаг деструкции в проксимальном метаэпифизе левой большеберцовой кости размером 5 3 см, ограниченный по периферии участками остеосклероза костной ткани. По передней поверхности очага имелся периостальный козырек Кодмана. Диагноз: остеогенная саркома проксимального метаэпифиза левой большеберцовой кости.

Рис. 1. Рентгенограммы голени в прямой и боковой проекциях больной Г. до лечения

Гистологическое исследование опухоли подтвердило клинико-рентгенологически установленный диагноз остеогенной саркомы.

Данные литературы свидетельствовали [9], что выполнение органосохраняющих операций у детей с саркомой кости было возможно только при росте больного не ниже 150 см. Это обосновано отставанием темпа роста оперированной конечности в процессе физиологического роста ребенка на 20-30 см и в дальнейшем ее функциональной непригодностью.

Рост больной был 130 см, от предложенной ампутации конечности родители ребенка отказались. Учитывая вышеизложенное и данные обследования, было принято решение выполнить органосохраняющую операцию с необходимым комплексом химиотерапии. Пострезекционный дефект планировали заместить удлинением дистального отломка большеберцовой кости на одном уровне, при этом сохранить проксимальную, дистальную ростковые зоны бедра, дистальную – голени.

Больной с интервалом в 3 недели провели два курса внутриартериальной инфузии адриаб-ластина суммарной дозой 200 мг. В результате лечения купировался болевой синдром, уменьшился мягкотканный компонент опухоли.

Через 2 недели под перидуральной анестезией выполнили оперативное вмешательство в запланированном объеме. Длина пострезекционного дефекта проксимального суставного конца левой большеберцовой кости составила 13 см.

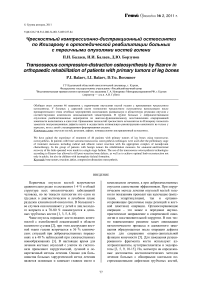

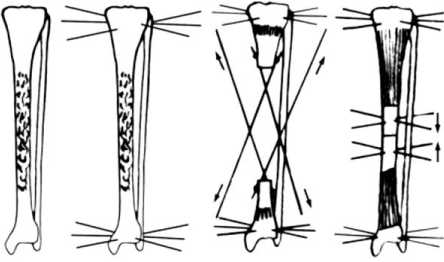

Рис. 2. Схема операции при резекции опухоли проксимального метаэпифиза большеберцовой кости и замещении костного дефекта путем удлинения дистального отломка большеберцовой кости на одном уровне, создания тибио-феморального артродеза. Билокальный последовательный дистракционнокомпрессионный остеосинтез

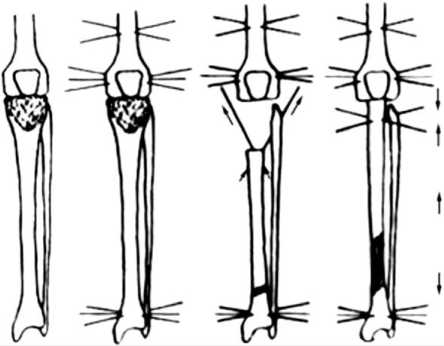

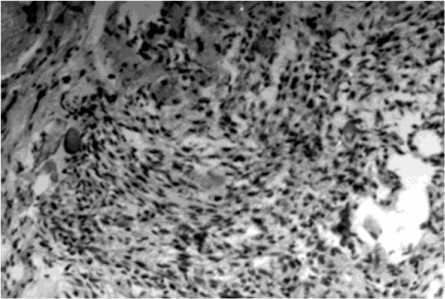

Микроскопическое исследование гистологического препарата (рис. 3) удаленной опухоли свидетельствовало об остеогенной саркоме, остеопластическом варианте, лечебном патомор-фозе опухоли III степени.

Рис. 3. Микрофотограмма гистологического препарата больной Г. Остеогенная саркома, лечебный па-томорфоз III степени (окраска гематоксилином и эозином)

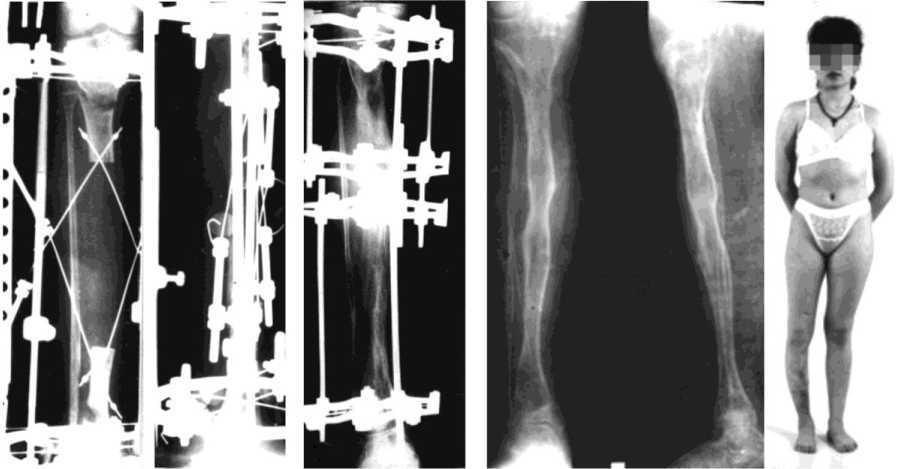

Послеоперационный период протекал без осложнений. Замещение дефекта выполняли ретроградным перемещением сформированного дистального фрагмента большеберцовой кости. Дистракцию продолжали в течение четырех месяцев до стыка перемещенного фрагмента с суставным концом бедренной кости. После- дующая фиксация конечности в аппарате продолжалась восемь месяцев (рис. 4). Была восстановлена опороспособная функция конечности с созданием тибио-феморального артродеза.

Рис. 4. Рентгенограммы голени в прямой проекции больной Г. после операции и в процессе лечения

На этапе чрескостного остеосинтеза была проведена послеоперационная химиотерапия. С учетом высокой степени эффективности предоперационной химиотерапии и определения III степени лечебного патоморфоза опухоли послеоперационную химиотерапию проводили в режиме, аналогичном предоперационному. Внутривенно вводили адриабластин по 30 мг/м2 в течение трех дней с интервалом в четыре недели. Провели 7 курсов послеоперационной химиотерапии. Общая доза введения адриабласти-на с учетом предоперационной химиотерапии составила 920 мг.

Через 4 месяца после снятия аппарата и 15 месяцев после резекции опухоли в мягких тканях верхней трети левой голени в проекции послеоперационного рубца было выявлено округлой формы новообразование размером 1,5 1,5 см. Данные цитологического исследования пунктата опухоли показали картину метастаза остеогенной саркомы.

Под внутривенным наркозом произвели широкое иссечение метастатической опухоли мягких тканей левой голени, дефект заместили перемещенным кожно-мышечным лоскутом. В послеоперационном периоде провели курс химиотерапии адриабластином в суммарной дозе 60 мг/м2 и иммунотерапию.

Осмотрена через год после повторной операции. Данных, свидетельствующих о рецидиве опухоли и метастазировании, не обнаружено. Однако за период динамического наблюдения в процессе физиологического роста пациентки выявили отставание темпа роста оперированной конечности на 5 см.

Укорочение длины конечности устраняли путем удлинения голени на одном уровне.

Осмотрена через девять лет после операции. Жалоб нет, ходит свободно, без вспомогательных средств опоры, слегка прихрамывая на левую ногу. На контрольных рентгенограммах (рис. 5): восстановлена целостность большеберцовой кости, анкилоз коленного сустава, рецидива опухоли нет. Трудоспособна, вышла замуж.

Рис. 5. Рентгенограммы левой голени в прямой и боковой проекциях и фото больной Г. через 9 лет после операции

Больная С., 10 лет. Поступила на лечение с жалобами на постоянные ноющие боли в средней трети правой голени и наличие опухоли.

Год назад обследовалась в ортопедической клинике, где ей на основании рентгенологического исследования ошибочно был поставлен диагноз фиброзно-кистозной дисплазии диафиза правой большеберцовой кости и укорочение голени на 2 см. Укорочение голени было устранено удлинением ее на одном уровне. Через 11 месяцев в оперированной голени появились ноющие боли, и в проекции диафиза большеберцовой кости была обнаружена опухоль, которая постепенно увеличивалась в размерах. При рентгенологическом исследовании была обнаружена деструкция диафиза правой большеберцовой кости.

При поступлении по передней поверхности правой голени в проекции диафиза большеберцовой кости обнаружена болезненная опухоль размером 6 3,5 см. Объем движений коленного и голеностопного суставов был полным. На рентгенограммах органы грудной клетки без патологии. В центре диафиза правой большеберцовой кости, субтотально определялся очаг ячеистой деструкции размером 9 3,5 см. На уровне дест- рукции поперечник кости увеличен, кортикальный слой истончен, участками полностью разрушен. Диагноз: «адамантинома» диафиза правой большеберцовой кости.

Рис. 6. Рентгенограммы левой голени в прямой и боковой проекциях больной С. до лечения

Биопсия и морфологическое исследование препарата ткани опухоли подтвердили диагноз «адамантиномы» диафиза большеберцовой кости.

Учитывая морфологическое строение опухоли, ее локализацию, размеры (субтотальное поражение диафиза большеберцовой кости), возраст больной, было принято решение выполнить сегментарную резекцию диафиза правой большеберцовой кости с замещением пострезекционного дефекта удлинением обоих отломков большеберцовой кости на одном уровне навстречу друг другу.

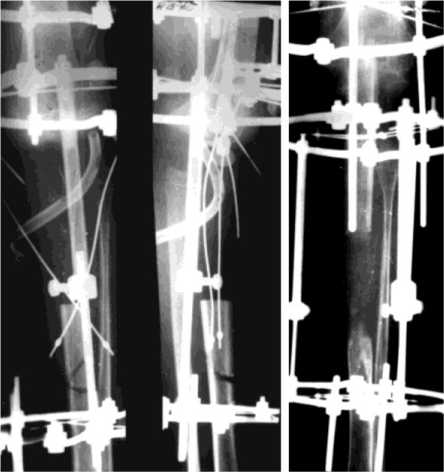

Под наркозом выполнили операцию в запланированном объеме (рис. 7).

Рис. 7. Схема операции при замещении пострезекционного дефекта опухолевой этиологии удлинением обоих отломков большеберцовой кости на одном уровне навстречу друг другу. Полисегментарный компрессионно-дистракционный остеосинтез

Микроскопическое исследование препарата опухоли подтвердило клинико-рентгенологический диагноз «адамантинома» большеберцовой кости (рис. 8).

Рис. 8. Микрофотограмма препарата больной С. «Адамантинома» большеберцовой кости (окраска гематоксилином и эозином)

Величина послеоперационного дефекта диафиза правой большеберцовой кости составила 16 см.

Послеоперационный период протекал гладко. С шестых суток стали дозировано перемещать остеотомированные фрагменты в сторону операционного дефекта навстречу друг другу до их стыковки. Дистракцию осуществляли в течение четырех месяцев. Фиксация конечности в аппарате продолжалась в течение 11 месяцев (рис. 9).

Осмотрена через два года после операции. Жалоб нет. При ходьбе вспомогательными средствами опоры не пользуется. Движения коленного сустава ограничены за счет сгибания до угла 90 . Учится в школе. На контрольных рентгенограммах отмечается восстановление целостности большеберцовой кости, данных, указывающих на рецидив опухоли, нет.

В обоих приведенных наблюдениях чреско-стный остеосинтез по Илизарову был применен у пациентов детского возраста с незавершенным формированием скелета, а это, по данным как отечественных так и зарубежных авторов, является противопоказанием к выполнению органосохраняющих операций, в первую очередь, в связи с тем, что использование в этих случаях классических методов пластики (ауто-, аллопластики) и эндопротезирования приводит к значительному отставанию темпа роста оперированной конечности и развитию ее функциональной несостоятельности.

а б в

Рис. 9. Больная С. Рентгенограммы правой голени в прямой и боковой проекциях: а после операции; б в процессе лечения; в через 10 лет после операции и фото больной

ВЫВОДЫ

Таким образом, наш опыт применения чре-скостного остеосинтеза при лечении больных с первичными опухолями костей голени позволяет сделать следующие выводы:

-

1. Технологии чрескостного остеосинтеза по Илизарову высокоэффективны и позволяют замещать пострезекционные дефекты кости и осуществлять оптимальную реконструкцию конечности не только у взрослых, но и у детей с незавершенным формированием скелета.

-

2. У больных с саркомой кости с учетом по-

- казаний целесообразно использовать технологии чрескостного остеосинтеза после предварительного этапа реабилитации, включающего радикальную и абластичную резекцию опухоли с соответствующим комплексом неоадьювант-ной химиотерапии.

-

3. При резекции доброкачественных костных опухолей реабилитационные мероприятия по анатомо-функциональному восстановлению оперированной конечности должны выполняться одноэтапно.