Чрескостный остеосинтез повреждений таза и вертлужной впадины при политравме

Автор: Бондаренко А.В., Смазнев К.В., Печенин С.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2006 года.

Бесплатный доступ

За 5 лет, в период с 2001 по 2005 г., авторы наблюдали 938 пациентов с повреждениями тазового кольца и вертлужной впадины при политравме. В лечении 225 из них был применен чрескостный остеосинтез аппаратами наружной фиксации. Авторы применяли как известные, так и оригинальные компоновки аппаратов. Прослежены ближайшие и отдаленные результаты лечения. Исследование показало, что у пациентов с повреждениями таза при политравме чрескостный остеосинтез является методом выбора. В условиях, когда для предупреждения вынужденной гиподинамии и профилактики осложнений требуется активная мобилизация пациента, без прочной стабилизации таза обойтись невозможно. Чрескостный остеосинтез аппаратами наружной фиксации наиболее отвечает этим требованиям.

Аппарат илизарова, вертлужная впадина, политравма, таз, чрескостный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142120925

IDR: 142120925

Текст научной статьи Чрескостный остеосинтез повреждений таза и вертлужной впадины при политравме

Повреждения таза часто встречаются при политравме. В большинстве случаев являясь доминирующими, они определяют тяжесть состояния, а также тактику лечения пациентов [2, 12]. Указанные повреждения требуют немедленной оперативной стабилизации, являющейся одной из главных мер профилактики тяжелых, а подчас и смертельных осложнений.

В остром периоде при травме таза самым серьезным осложнением является массивное кровотечение из поврежденных тазовых сосудов [1, 3, 9]. В позднем периоде наибольшее значение приобретают гиподинамические осложнения (застойные пневмонии, пролежни, сепсис, флеботромбозы, обострение сопутствующих хронических заболеваний и пр.), возникающие вследствие вынужденного положения пациента в постели [2, 7].

Известно, что при переломах таза накоплению гематомы способствует увеличение внут-ритазового пространства вследствие расхождения отломков [1]. Для снижения интенсивности кровопотери хороший эффект производит уменьшение объема таза, путем репозиции сместившихся отломков [4, 5].

Консервативные способы для этого малопригодны, а открытая репозиция с погружным остеосинтезом в остром периоде, как правило, невозможна. В то же время широко пропагандируемые для этой цели щипцы Ганца, как показали наши исследования, громоздки и практически не обладают репозиционными возможностями [15]. Следовательно, в арсенале травматолога остается один вариант лечения – чреско-стный остеосинтез.

Большинство осложнений позднего периода политравмы связаны с вынужденной гиподинамией [8, 10]. Для профилактики последней необходима ранняя активная мобилизация пациента вертикальная нагрузка на нижние конечности и ходьба, которые можно осуществить только в условиях устойчивого остеосинтеза. В этом случае чрескостный остеосинтез также предпочтительнее других методов [5, 13].

Остеосинтез аппаратом внешней фиксации малоинвазивен, так как осуществляется без вмешательства на очаге. Он непродолжителен по времени и не утяжеляет состояние пациента в процессе операции. Тазовое кольцо, фиксированное аппара- том, выдерживает нагрузку веса тела при ходьбе, которую можно начинать буквально с первых дней после операции. Одним из главных преимуществ чрескостного внеочагового остеосинтеза является его динамичность, возможность в про- цессе лечения провести необходимую коррекцию положения отломков закрытым способом.

Цель исследования – оценить эффективность применения чрескостного остеосинтеза таза у пациентов с политравмой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Чрескостный остеосинтез повреждений таза у пациентов с политравмой мы применяем с 2001 г. Для этого используем конструкции производства опытного завода Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова, позволяющие осуществить стабилизацию повреждений тазового кольца любой сложности, а в части случаев и вертлужной впадины.

Всего за этот период пролечено 938 пациентов с повреждениями тазового кольца и вертлужной впадины при политравме, чрескостный остеосинтез использован нами у 225. Возраст больных колебался от 17 до 84 лет. Мужчин было 154, женщин – 71.

Согласно классификации AO-ASIF [11], стабильные повреждения тазового кольца были отмечены у 28 пациентов. Как правило, это были повреждения типа А2 (бифокальные переломы переднего полукольца). Частично стабильные повреждения с неполным разрывом заднего полукольца и горизонтальной нестабильностью были у 59 больных. Нестабильные повреждения с полным разрывом тазового кольца – у 44.

Изолированные переломы заднего края вертлужной впадины отмечены у 11 больных, неполные внутрисуставные переломы одной колонны у 19, переломы обеих колонн – у 48. Одновременные переломы вертлужной впадины с одной стороны и повреждения тазового кольца различной степени тяжести с другой у 16.

Открытые повреждения тазового кольца отмечены у 54 пострадавших, открытый перелом заднего края вертлужной впадины с вывихом бедра – у одной пациентки.

Черепно-мозговая травма отмечена у 169 пациентов, травмы внутренних органов – у 73, переломы костей скелета других локализаций – у 197. Большинство пациентов (157) доставлены в течение часа после травмы. Остальные 68 переведены из других лечебных учреждений в сроки от суток до двух недель. Остеосинтез в экстренном порядке проведен у 38 пациентов, в плановом порядке – у 187. В зависимости от типа повреждения тазового кольца применяли стержневые или спице-стержневые аппараты в различных модификациях. При повреждениях вертлужной впадины, как правило, использовали спице-стержневые системы, в отдельных случаях – комбинированный остеосинтез.

Лечение стабильных повреждений тазового кольца. Считается непоказанным применение аппаратов чрескостной фиксации при стабильных повреждениях тазового кольца [6]. Тем не менее, в условиях политравмы, когда требуется ранняя активная мобилизация пациентов, без этого не обойтись.

Из всех стабильных повреждений чрескост-ный остеосинтез таза мы применяли только при бифокальных переломах переднего полукольца по типу «бабочки». Для этого было достаточно при помощи троакара и сверла провести по два стержня-шурупа с обеих сторон в крылья подвздошных костей и надацетабулярную область, закрепив стержни в конструкциях аппарата Илизарова. Аппарат прочно фиксировал тазовое кольцо и позволял пациентам передвигаться с первых дней после операции (рис. 1). Сроки фиксации при этом составляли от 4 до 6 недель.

Рис. 1. Фото и рентгенограмма больного К. Стабильное повреждение тазового кольца (тип А2)

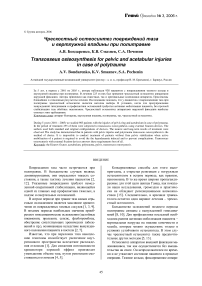

Лечение повреждений тазового кольца с горизонтальной нестабильностью (по типу «открытой книги»). Для лечения частично стабильных повреждений с ротационной нестабильностью вокруг вертикальной и поперечных осей использовали оригинальную компоновку аппарата1, заключающуюся во введении в тазовые кости большего количества стержней-шурупов (по три с каждой стороны), которые создавали по три точки опоры во взаимно перпендикулярных плоскостях. Закрепляя стержни-шурупы в нейтральном положении в четырехугольной раме, расположенной спереди во фронтальной плоскости, прочно фиксировали переднее полукольцо таза, а после создания дополнительной угловой компрессии стержнями-шурупами, проведенными в надацетабулярных областях, – заднее (рис. 2).

Рис. 2. Внешний вид аппарата на модели таза

С каждой стороны по два стержня-шурупа проводили в крылья подвздошных костей на расстоянии 6-7 см друг от друга и один из стержней – в надацетабулярную область. Свободные концы стержней, выступающие над кожей, были направлены в разные стороны и образовывали треугольник. При закреплении их в конструкциях аппарата Илизарова указанное условие позволяло устранить ротационное смещение тазовых костей, после чего они закреплялись в раме аппарата. Пациенты могли передвигаться с первых дней после операции (рис. 3).

Сроки фиксации составляли от 6 до 8 недель.

Лечение нестабильных повреждений тазового кольца. При данных повреждениях имелся полный разрыв связок крестцово-подвздошного сочленения и вывих половины таза, смещение присутствовало во всех трех плоскостях с горизонтальной и вертикальной нестабильностью.

Лечение нестабильных повреждений начинали с устранения вертикального смещения половины таза. Как правило, простой тягой за конечность устранить данный вид смещения не удавалось, особенно при несвежих повреждениях. Учитывая это, в крыло подвздошной кости и в надацетабулярную область противоположной половины таза мы вводили три стержня-шурупа. Соединяли их с помощью конструкций аппарата Илизарова между собой и фиксировали к операционному столу (рис. 4).

Только при данных условиях тракция за нижнюю конечность с поврежденной стороны позволяла устранить вертикальное смещение половины таза. В процессе репозиции использовали электронно-оптический преобразователь рентгеновского излучения, затем стержни проводили со стороны повреждения, устраняли смещение тазовых костей в горизонтальной плоскости и с помощью конструкций аппарата Илизарова собирали наружную раму.

Для исключения рецидива вертикального смещения через надмыщелковую область бедра проводили две перекрещивающиеся спицы, которые укрепляли и натягивали в кольце аппарата Илизарова (рис. 5). Кольцо с помощью телескопических стержней крепили к чрескостному аппарату на тазе. Через 2-3 суток после операции пациенты начинали самостоятельно передвигаться. Фиксация в аппарате продолжалась от 8 до 12 недель.

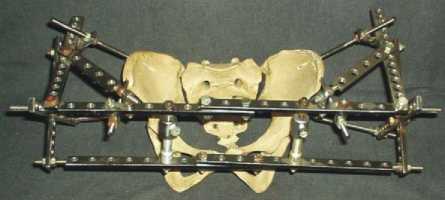

Рис. 3. Фото и рентгенограмма больной У. Повреждение таза с горизонтальной нестабильностью (тип В)

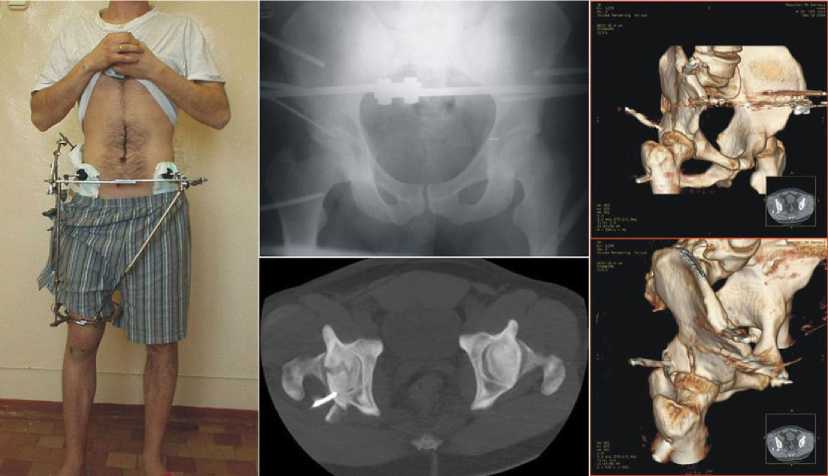

Рис. 5. Фото и рентгенограмма больного Д. Нестабильное повреждение таза (тип С)

Рис. 4. Момент репозиции вертикального смещения при нестабильном повреждении

Лечение переломов заднего края вертлужной впадины. При указанных повреждениях аппараты чрескостной фиксации использовали в двух вариантах.

Первый – закрытая репозиция и фиксация крупного фрагмента стержнем-шурупом, закрепленным в наружной раме. В данном случае репозиция проводилась закрыто под рентген-контролем электронно-оптического преобразователя. Отломок заднего края устанавливался на место, а стержень-шуруп, удерживающий его, крепился к аппарату, который также позволял осуществлять разгрузку поврежденного тазобедренного сустава (рис. 6).

Второй – комбинированный остеосинтез: открытая репозиция и фиксация заднего края с помощью погружных металлоконструкций и чреско-стный остеосинтез аппаратом Илизарова с целью разгрузки поврежденного тазобедренного сустава (рис. 7). Сроки фиксации в первом случае составляли от 6 до 8 недель, во втором – до 6 недель.

Лечение неполных внутрисуставных переломов с поперечной линией излома и полных внут- рисуставных повреждений. Как правило, при данных повреждениях имело место смещение отломков костей, образующих вертлужную впадину, с протрузией головки бедра. Для ее устранения и репозиции отломков необходимо было осуществить одновременно тягу по оси конечности и по оси шейки бедра.

Для этого в крылья подвздошных костей и надацетабулярную область вводили по 2-3 стержня-шурупа с обеих сторон. После чего собиралась наружная рама аппарата. В вертельную область бедра вводили также стержень-шуруп, который укреплялся в полукольце или дуге аппарата Илизарова, для осуществления тяги по оси шейки бедра. Через надмыщелковую область проводили две перекрещивающиеся спицы, которые укрепляли и натягивали в кольце, для осуществления тракции по длине конечности. Все элементы конструкции соединяли между собой (рис. 8). Аналогичную конструкцию аппарата использовали при одновременных переломах вертлужной впадины с одной стороны и повреждений тазового кольца с другой.

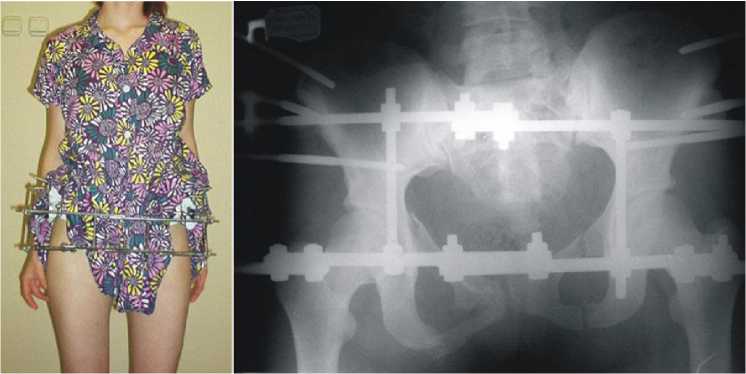

Рис. 6. Фото, рентгенограмма и компьютерная томограмма больного Ш. Перелом заднего края вертлужной впадины (тип А)

Рис. 7. Фото и рентгенограмма больного М. Перелом заднего края вертлужной впадины (тип А)

Рис. 8. Фото и рентгенограмма больного Ю. Полное внутрисуставное повреждение вертлужной впадины (тип С)

При свежих травмах репозицию удавалось провести сразу на операционном столе, при несвежих - осуществлялась медленная коррекция положения головки и отломков. Сроки фиксации в аппарате после устранения смещения составляли от 10 до 12 недель.

Всех без исключения пациентов активизировали в ближайшие дни после остеосинтеза. Вна- чале они обучались вставать с постели самостоятельно, затем начинали передвигаться с перекатными устройствами. К концу первой недели после операции большинство пациентов уверенно передвигались с костылями, а после 34 недель уже могли обходиться без них.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Из оперированных больных умерло 6 (2,6 %). У 5 из них смерть наступила от поздних осложнений черепно-мозговой травмы, у 1 - от развившейся сердечно-сосудистой недостаточности на фоне посталкогольного психоза. Травма таза или сопутствующие ей осложнения не являлись главной причиной летального исхода ни в одном случае у оперированных больных.

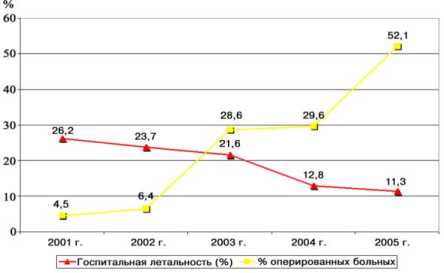

Нами было решено провести анализ госпитальной летальности у пациентов с поврежде- ниями таза при политравме, лечившихся в нашей клинике с 2001 по 2005 годы. Абсолютное число пациентов, поступивших в отделение, умерших и оперированных с применением чре-скостного остеосинтеза показано в таблице 1, а госпитальная летальность (%) и число оперированных больных от числа поступивших (%) на графике (рис. 9).

Рис. 9. Показатели госпитальной летальности (%) и числа оперированных (%) с повреждениями таза при политравме в нашей клинике с 2001 по 2005 гг.

Таблица 1

Число поступивших, умерших и оперированных больных с повреждениями таза при политравме, лечившихся в клинике с 2001 по 2005 годы

|

2001 г. |

2002 г. |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

Всего |

|

|

Число поступивших больных с политравмой таза |

156 |

173 |

241 |

226 |

142 |

938 |

|

Число умерших |

41 |

41 |

52 |

29 |

16 |

179 |

|

Число оперированных с применением аппаратов |

7 |

11 |

69 |

67 |

74 |

225 |

Как видно, с увеличением числа оперированных пациентов снижалась госпитальная летальность в этой тяжелой группе больных. При анализе также выяснилось, что ее снижение происходило в основном за счет уменьшения числа смертей в позднем периоде политравмы, наступавших от различных гиподинамических осложнений.

Из послеоперационных осложнений наиболее часто встречались воспаления мягких тканей в окружности чрескостных элементов – 37 (16,4 %) случаев, прорезывание стержней-шурупов из кости – 9 (4 %), усталостные переломы стержней-шурупов – 7 (3,1 %), послеоперационные неврологические расстройства – 6 2,6 %), хронический стержневой остеомиелит – 2 (0,9 %), кровотечение из мышечных сосудов – 1 (0,4 %).

Все осложнения, кроме послеоперационных неврологических расстройств, наступили на поздних сроках фиксации, через месяц и более после остеосинтеза. При возникновении воспаления мягких тканей в области стержней, последние удаляли, что приводило к быстрому стиханию воспалительных явлений. При прорезывании стержней-шурупов из кости и при их усталостных переломах стержни перепроводи-ли. Для лечения послеоперационных неврологических расстройств применяли консервативную терапию, восстановление происходило медленно от 6 месяцев и более. Простая санация гнойного очага ложкой Фолькмана при стержневом остеомиелите позволила добиться купирования гнойного процесса у обоих больных в течение 2 недель. Для остановки возникшего кровотечения пришлось удалить стержень, после чего была применена давящая повязка – кровотечение остановилось.

Исходы лечения в сроки от 1 до 3 лет прослежены у 67 пациентов с повреждениями тазового кольца и у 42 – с переломами вертлужной впадины. Для оценки результатов лечения использовали систему Маттиса-Любошица-Шварцберга [14].

При повреждениях тазового кольца хорошие результаты отмечены у 42 (62,7 %) пациентов, удовлетворительные – у 24 (35,8 %), неудовлетворительные – у 1 (1,5 %). Неудовлетворительный результат отмечен у больного с открытым нестабильным повреждением таза. При осмотре через 1,5 года после выписки, отмечался выраженный болевой синдром при ходьбе в области поврежденного крестцово-подвздошного сочленения, смещение половины таза и относительное укорочение конечности на 4 см, мочеиспускание через цистостому.

При переломах вертлужной впадины хороших результатов было 13 (30,9 %), удовлетворительных – 24 (57,2 %), неудовлетворительных – 5 (11,9 %). Все неудовлетворительные результаты связаны с явлениями асептического некроза головки бедра и развитием посттравматического коксартроза. В целом, отдаленные результаты лечения повреждений тазового кольца были лучше, чем при переломах вертлужной впадины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало, что у пациентов с повреждениями таза при политравме чрескост-ный остеосинтез является методом выбора. В условиях, когда для предупреждения вынужденной гиподинамии и профилактики осложне- ний требуется активная мобилизация пациента, без прочной стабилизации таза обойтись невозможно. Чрескостный остеосинтез аппаратами наружной фиксации наиболее отвечает этим требованиям.