"Чтобы спасти от забвения…": из истории французских археологических исследований в Индокитае

Автор: Табарев Андрей Владимирович, Федорова Анастасия Александровна

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 2 (56), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается ранний период деятельности Французской школы Дальнего Востока (Ecole Frangaise d’Extreme-Orient, EFEO), основанной в конце XIX в. и сыгравшей важнейшую роль в становлении археологических исследований на территории Индокитая (Вьетнам, Лаос, Камбоджа). В сферу ее деятельности входили поиск, перевод и публикация древних текстов, изучение культуры, искусства и верований этнических групп и народов Индокитая, каталогизация и возможная реставрация многочисленных дворцово-храмовых памятников архитектуры, археологические исследования, организация хранения древностей и их музеефикация, а также издание научных трудов. Среди наиболее ярких представителей первого поколения сотрудников школы - Л. Фино, А. Пармантье, М. Колани и наш соотечественник В.В. Голубев.

Тихоокеанская археология, индокитай, франция, французская школа дальнего востока, миссия, реставрация, раскопки

Короткий адрес: https://sciup.org/170189326

IDR: 170189326 | УДК: 902 | DOI: 10.24866/1997-2857/2021-2/5-17

Текст научной статьи "Чтобы спасти от забвения…": из истории французских археологических исследований в Индокитае

Отмечавшийся в 2020 г. весьма важный и знаковый для археологии Юго-Восточной Азии юбилей остался незаслуженно незамеченным в российской научной литературе и периодике. Речь идет о 120-летии Французской школы Дальнего Востока (Ecole Française d’Extreme-Orient, EFEO) – уникальной по охвату научной проблематики организации, созданной французской колониальной администрацией на рубеже XIX–XX вв. в Индокитае.

В сферу ее деятельности входили поиск, перевод и публикация древних текстов, изучение культуры, искусства и верований этнических групп и народов Индокитая (современных Вьетнама, Лаоса и Камбоджи) и сопредельных территорий от Индии до Японии, каталогизация и возможная реставрация многочисленных дворцово-храмовых памятников архитектуры, археологические исследования, организация хранения древностей и их музеефикация [9], а также издание научных трудов, одной из основных площадок для которых с 1901 г. стал «Бюллетень Французской школы Дальнего Востока» («Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient») (Рис. 1).

В организации и становлении Школы принимало участие целое созвездие блестящих ученых, которые рассматривали свою деятельность не просто как научный проект, но как важнейшую культурно-историческую миссию. Так, А. Пармантье подчеркивал в своих «Воспоминаниях о древней археологии Индокитая» (1944): «…Мы были призваны спасти от забвения искусство, создатели которого канули в небытие» (Цит. по: [9, p. 90]).

Как это ни странно, но полноценной работы о школе на русском языке до сих пор нет, отдельные эпизоды описаны в трудах отечественных востоковедов, преимущественно в связи с биографией и исследованиями археолога российского происхождения Виктора Викторовича Голубева (1878–1945) и некоторых французских археологов [1–3; 6].

В настоящей статье мы обращаемся к сюжету, связанному с историей организации школы и особенностям ее «археологической» компоненты вплоть до начала 1930-х гг. Именно в этот период были сделаны важнейшие археологические открытия памятников от эпохи палеолита до средневековья, предложены первые периодизации древней истории Индокитая, а также впервые реализованы на практике разнообраз- ные научные и, как принято говорить, логистические методы «тропической археологии», исключительно актуальные и на современном этапе развития дальневосточной и тихоокеанской археологии в целом.

Миссия выполнима

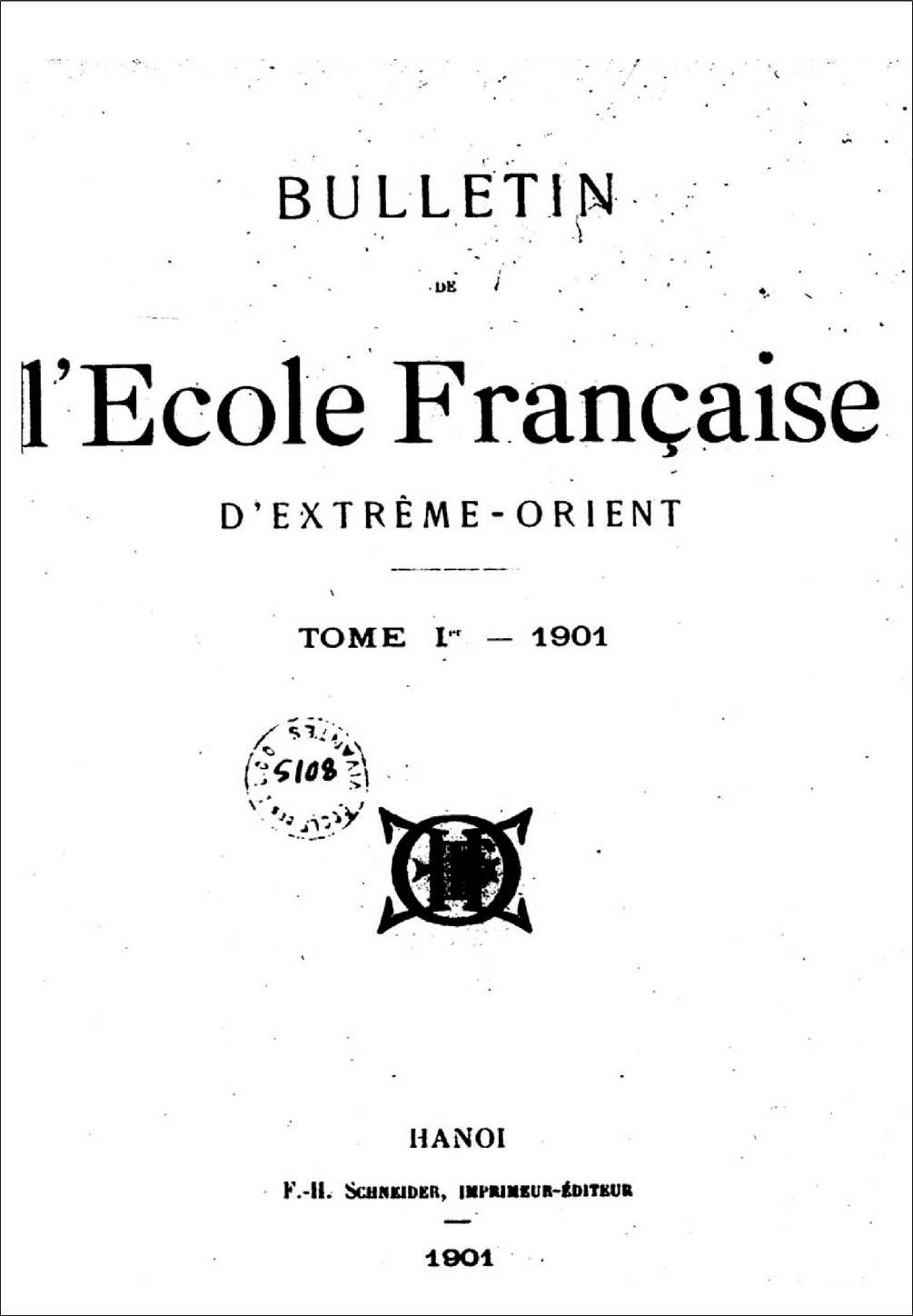

Открытию Французской школы Дальнего Востока предшествовал весьма насыщенный событиями период с середины XIX в., во время которого наблюдался стремительный рост интереса к древностям и древней истории Индокитая (Рис. 2). В конце 1840-х гг. миссионер Шарль-Эмиль Буйево (1823–1913) одним из первых французов1 посещает заброшенные руины Ангкор-Вата2, а в 1860 г. натуралист и путешественник Анри Муо первым публикует подробные описания и серию иллюстраций этого памятника3. Так научный мир узнает об уникальном и малоизученном наследии цивилизаций кхмеров и чампа.

В 1865 г. в Сайгоне создается одна из первых организаций с научной составляющей – «Общество индокитайских исследований» (La Société des études indochinoises) c собственным печатным изданием.

В 1860-е гг. французские военные, миссионеры и путешественники совершают целый ряд экспедиций в отдаленные районы Индокитая, среди них особо выделяется т.н. «Экспедиция по Меконгу» (1866–1868 гг.) во главе с Эрнестом Делагре (1823–1868), в задачи которой входило подробное исследование течения реки для выяснения использования ее в военных и торговых целях. Среди участников было несколько ученых, в том числе и археолог Луи Делапорт (1842–1925), страстный поклонник кхмерской архитектуры и искусства4.

Рис. 1. Обложка первого номера «Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-Orient» за 1901 г.

Рис. 2. Французский Индокитай в конце XIX в.

В числе наиболее активных исследователей 1870-х гг. следует упомянуть и Этьена Амонье (1844–1929), археолога и лингвиста, который организовал и провел несколько экспедиций вокруг Ангкора и в других частях Лаоса и Вьетнама, составил обширные и детальные каталоги памятников, изучал местные языки и диалекты, регулярно публиковался на страницах «Бюллетеня Общества индокитайских древностей» [12; 14].

В 1876 г. М. Руке, глава французской торгово-транспортной компании на территории современной Камбоджи, сообщил о находках древних артефактов из раковинной кучи в местечке Самронг-Сен. В том же году памятник посещает представитель колониальной администрации лейтенант Жан Моура и собирает большую коллекцию каменных, костяных и бронзовых орудий, украшений из раковин и жадеита, а также фрагментов керамических сосудов [16]. Коллекция была вывезена во Францию, где изучалась многими специалистами [17] и стала основой для введения в научный оборот термина «доисторический период» применительно к эпохе, предшествовавшей Ангкорской империи5.

К концу XIX в. вопрос об организационном статусе исследований в Юго-Восточной Азии уже обсуждался в самых широких научных кругах. Тем более что у Франции (в лице Академии надписей и изящной словесности) уже был опыт организации гуманитарных исследовательских школ за рубежом – в Афинах (1846 г.), Риме (1875 г.) и Каире (1880 г.). Теперь пришла очередь Индокитая6.

Роль организатора взял на себя молодой и энергичный новый генерал-губернатор Индокитая Поль Думер (1857–1932) – именно он 9 декабря 1898 г. подписал документы о создании в Сайгоне Индокитайской археологической миссии (Mission Archéologique d’ Indochina) с задачами изучения письменных источников, языков и культуры народов Индокитая, с основанием специализированной библиотеки и музея. Спустя два года (20 января 1900 г.) миссия была переименована во Французскую школу Дальнего Востока и в 1902 г. переехала из Сайгона в Ханой.

Первым директором Школы стал палеограф, лингвист и специалист по санскриту Луи Фино (1864–1935)7, который стал активно привлекать к работе других французских ученых – в их числе синолог Анри Масперо (1882–1945), специалист по восточным религиям Поль Пеллио (1878–1945), капитан («Бушмен») Этьен-Эдмон Люне де Лажонкьер (1861–1933) и архитектор с опытом археологических раскопок в Тунисе Анри Пармантье (1870–1949).

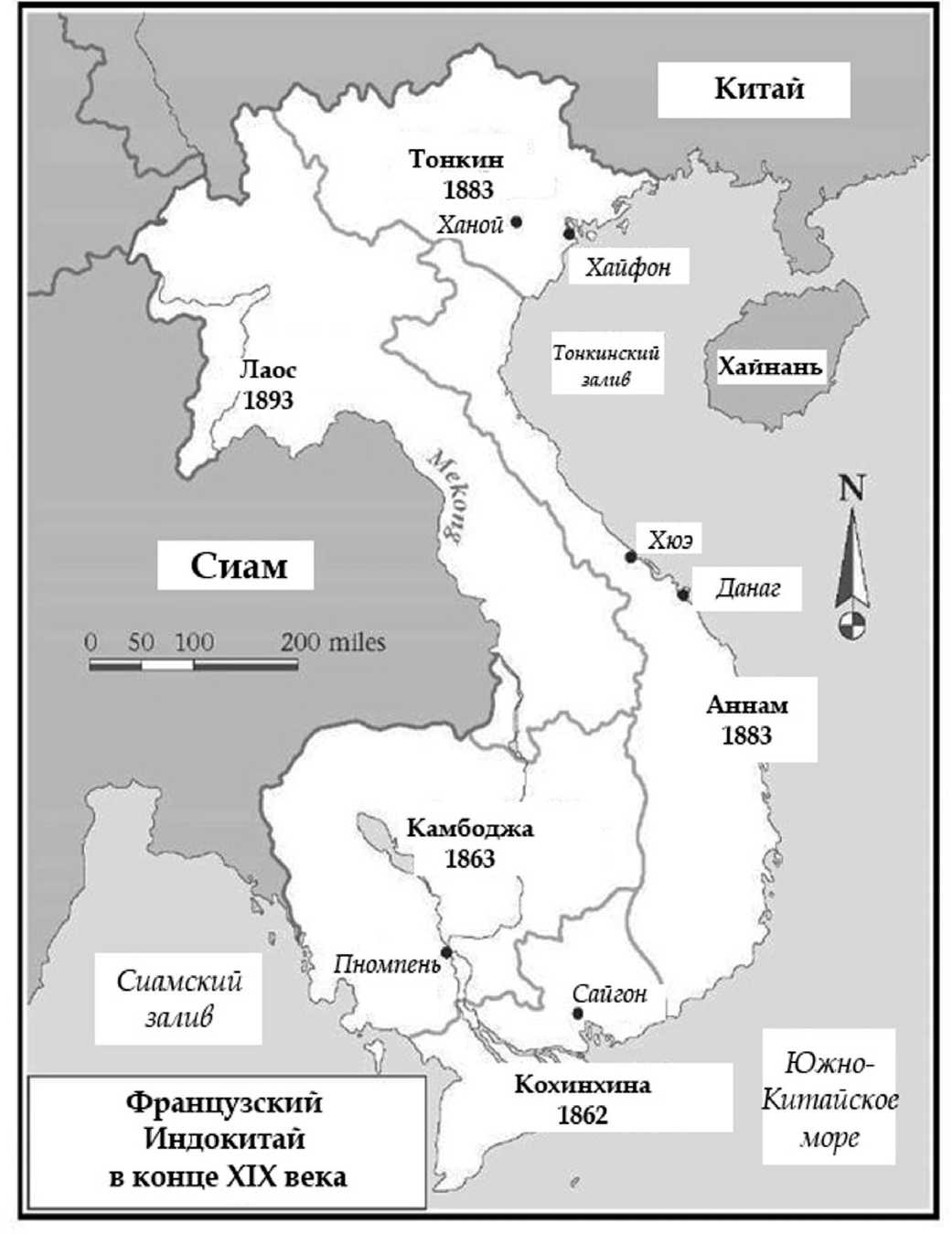

Не будет преувеличением сказать, что миссия интенсивно заработала с самых первых дней своего создания – в 1899–1890 гг. Л. Фино и Э. Э. де Лажонкьер предпринимают серию поездок по Камбодже и Вьетнаму (Рис. 3); с 1900 по 1908 гг. Э.-Э. Лажонкьер и А. Пар-мантье ведут колоссальную по объему и сложности работу по каталогизации, картированию и первичной реконструкции целого ряда храмовых комплексов на территории Индокитая [8; 18], активно формируется библиотека и архив фотографий8; в 1901 г. открывается Музей Индокитая; в 1902 г. под эгидой школы в Ханое проходит Первый международный конгресс ориенталистов; в 1903 г. П. Морен делает первые планы Долины Кувшинов в Лаосе; в 1908 г. создается специальное реставрационное подразделение в Ангкоре; в 1909 г. открывается еще один музей в Ханое, а в 1918 г. копии кхмерских скульптур выставляются в Париже в музее Трокадеро. Не последнюю роль сыграла деятельность школы и в развитии туризма в Юго-Восточной Азии: уже с 1910–1912 гг. европейцам предлагались различные маршруты с поселением в бунгало напротив ангкорских храмов (Рис. 4).

Реставрация древних строений, многие из которых находились в крайне удручающем состоянии, требовала особых подходов и техник, поэтому еще в 1904 г., а затем в 1907 г. А. Пар-мантье специально отправляется на Яву, чтобы

Рис. 3. Э.-Э.Л. де Лажонкьер и Л. Фино (первый и второй справа) в окрестностях Ангкора, 1900 г.

Рис. 4. Рекламный постер 1910 г., приглашающий туристов на руины Ангкора (по рисунку Дж. Гросилье)

перенять опыт голландских реставраторов, работавших над проектом по консервации храмовых комплексов (например, Боробудур) в Ост-Индии9.

Еще раз подчеркнем, что именно поиск, фиксация, детальное описание (публикации статей, каталогов, альбомов, монографий) и сохранение (с возможной реставрацией) памятников культурного наследия народов Индокитая являются основными формами работы школы в этот период (Рис. 5) – археологические раскопки рассматриваются в исключительных случаях, поскольку они требуют особой тщательности и специальной подготовки, не могут вестись любителями и самоучками. Снова сошлемся на весьма показательные слова А. Пармантье: «… Важно понимать, что раскопки – это не хобби, как легкомысленно полагают многие, а очень сложная научная процедура; выполняемая некорректно она приводит к полному разрушению исторического источника…» [12, p. 96].

Специальная археологическая служба (по примеру голландской в Индонезии) появляется в составе школы лишь в 1920 г. Значительную роль в этом сыграл тогдашний министр колоний Альбер Сарро (1872–1962)10, а первым официальным главой службы, вплоть до 1933 г., являлся все тот же А. Пармантье.

Год 1929: новые горизонты археологического поиска

Исключительно важным в истории школы стал 1929 г., который многие считают поворотным в развитии полноценных археологических

Рис. 5. А. Пармантье на реставрационных работах проектов и раскопок. Этому способствовал целый ряд обстоятельств, событий и встреч.

Во-первых, на короткий период (с конца 1928 г. по 1930 г.) к роли исполняющего директора школы вернулся Л. Фино, который в январе 1929 г. предложил реализацию серии археологических проектов Мадлен Колани (1866–1943). Мадлен на тот момент уже фактически была на пенсии после яркой карьеры в Геологической службе Индокитая, но активно искала возможности для продолжения научных исследований. Следует отметить, что параллельно с изучением геологии и флоры третичного периода М. Колани всегда интересовалась палеонтологическими и археологическими материалами, а с 1924 г. целенаправленно обследовала ряд пещерных стоянок в северных провинциях Вьетнама, что и позволило ей аргументировано выделить новую финально-палео-литическую-мезолитическую археологическую культуру – «Хоабиньскую» – с диагностичным набором унифасиально обработанных каменных орудий11. Также совместно с археологом Анри Манси (1857–1937) они опубликовали данные по «Бакшонской» культуре раннего неолита [4; 10].

Уже в феврале 1929 г. М. Колани выполняла обследование памятников в Тонкине и Аннаме, в мае продолжила раскопки пещерных стоянок в северных вьетнамских провинциях Хоа-Бинь, Нинь-Бинь и Ха-Нам, с февраля 1930 г. до начала 1931 г. проводила разведочные работы в центральной части Лаоса, а с мая 1931 г. по 1933 г. начала серию масштабных проектов (во французской версии – «миссий») по исследованию уникальных мегалитических комплексов – Долины Кувшинов в провинции Сиангкхуанг в Лаосе [5; 7]. Всего ею было обследовано 26 памятников, зафиксировано более тысячи каменных урн, предложена их интерпретация в качестве элементов погребального ритуала, а также накоплен богатый археологический материал (изделия из бронзы, железа, украшения, керамика). Двухтомная монография М. Колани «Мегалиты Верхнего Лаоса», вышедшая в 1935 г. (Рис. 6), по общему признанию, внесла существенный вклад в мировую археологию ХХ в.

Вернувшись в декабре 1931 г. (после двух первых «миссий»), М. Колани приступила к обработке материалов и подготовке сразу четырех

(!) докладов для I Конгресса Ассоциации первобытной истории Дальнего Востока (Far Eastern Prehistory Association, FEPA), намеченного на начало 1932 г. в Ханое.

Идея проведения конгресса родилась в том самом 1929 г. во время встречи двух ярких специалистов по археологии Юго-Восточной Азии – голландца ван Стейн Каленфелса (1883– 1938) и нашего соотечественника Виктора Голубева. В. Голубев сотрудничал со школой с 1921 г., имея за плечами богатый опыт археологических раскопок [13]. В апреле-мае 1929 г. он принял участие в работе IV Тихоокеанского научного конгресса на Яве, где представил сразу два доклада – о бронзовых барабанах культуры донгшон в северном Вьетнаме и о современном состоянии исследований доисторического периода в Индокитае. Его выступления вызвали большой интерес у ван Стейн Каленфелса, который работал в Индонезии с 1904 г., а с 1928 г. занимал пост главы департамента Ост-Индской голландской археологической службы. Кален-фелс организовал для В. Голубева экскурсии по многочисленным археологическим памятникам Индонезии (от пещерного палеолита и раковинных куч до храмовых комплексов) и сам сопровождал его в этих поездках. Они обсуждали различные перспективы археологических исследований в Юго-Восточной Азии и, в качестве важного для сотрудничества шага, организацию тематического конгресса в конце 1931 г. или в начале 1932 г. Их инициатива была поддержана генерал-губернатором Индокитая и директором школы, а в качестве спонсоров выступили французские и голландские научные организации, несмотря на обострение политической ситуации во Вьетнаме.

Таким образом, конгресс состоялся в Ханое с 25 по 31 января 1932 г., прошел очень успешно, подробно освещался в прессе и имел большое значение для развития археологии в Юго-Восточной Азии. Специалист по эпиграфике и культуре кхмеров Джордж Кёде (1886–1969) выступил в роли председателя оргкомитета, известный этнолог Поль Риве (1876–1958) был приглашен в качестве президента конгресса, а В. Голубев и М. Колани являлись представителями Французской школы Дальнего Востока в оргкомитете.

Заслуги В. Голубева в области инициирования и подготовки научного форума получили высокую оценку, ему был предложен новый трехгодичный контракт в школе [15]. Не остал-

PUBLICATIONS

MEGALITHES DU HAUT-LAOS

(HUA PAX, TRAN NINH)

PAR

M1,e MADELEINE COLANI

Mtwaat COenFSFONDAST DE t'ECOLe >e»XCM« D'lXTMf ME-ORItNT oocitux u «deficit

ГОМЕ PREMIER

PARIS

LES EDEI IONS D’ART ET D’HISTOIRE

MCMXXXV

Рис. 6. Титульная страница фундаментального труда М. Колани «Мегалиты Верхнего Лаоса», 1935 г.

ся без признания и ван Стейн Каленфелс – сразу же после проведения конгресса он стал ее зарубежным «член-корреспондентом». Так, на рубеже 1920-х – 1930-х гг. археология приобрела статус одного из наиболее важных направлений деятельности школы.

Заключение

Не менее интересными и наполненными энергетикой археологического поиска были для школы последующие 1930-е гг., драматична ее судьба в период Второй мировой войны, сопровождалась многочисленными сложностями на фоне политических событий в Индокитае работа в 1950-х – 1980-х гг., и так вплоть до 1993 г., когда школа восстановила свое постоянное представительство в Ханое. Все это весьма привлекательные для отдельных статей сюжеты.

Сегодня Французская школа Дальнего Востока имеет 18 филиалов в 12 странах Юго-Восточной, Восточной и Южной Азии от Индии до Японии, являя собой уникальный образец организации, созданной в колониальный период и продолжающей свою активную научную, культурно-просветительскую и образовательную деятельность 120 лет спустя.

Представители первого поколения сотрудников школы, как уже было указано, рассматривали свою деятельность как часть важной культурной миссии по изучению и сохранению мирового культурного наследия, которую Франция исполняет в Индокитае. В ряде высказываний ученых и политиков того времени даже открыто проводилась аналогия значения этой миссии с тем культурным импульсом (в области архитектуры, искусства, письменности), который в свое время привнес цивилизованный буддизм в «нецивилизованный» Индокитай.

Соперничество европейских колоний в Азии (Франции, Британии, Голландии, Германии) не могло не отразиться и на научной сфере – с первых лет деятельности школа демонстрировала свои достижения и подчеркивала роль именно французских исследователей. Сравнительный (если не конкурентный) характер имели даже научные публикации – так, например, при подготовке фундаментального труда «Атлас Индокитая» в 1920 г. Л. Фино подчеркивал, что он должен по уровню быть не хуже, чем «Атлас Индии», вышедший в 1893 г. [12, p. 100].

Стоит, при всех несомненных научных заслугах школы, отметить и то, что в первые три-четыре десятилетия своей деятельности она прак- тически не занималась подготовкой местных кадров. Единственное исключение – Нгуен Ван Хуен (1908–1975), получивший образование во Франции и ставший первым вьетнамцем, защитившим докторскую диссертацию в Сорбонне в 1934 г. Его сотрудничество со школой в качестве лингвиста и этнолога относится уже к концу 1930-х гг.

Сегодня французские археологи и этнологи продолжают свои исследований древних культур тихоокеанского бассейна (от Индокитая до Океании), активно публикуют работы, посвященные памятникам от эпохи палеолита до раннегосударственных образований. Заложенные ими еще в первой половине ХХ в. подходы к периодизации и интерпретации археологических культур сохраняют свою актуальность.

Список литературы "Чтобы спасти от забвения…": из истории французских археологических исследований в Индокитае

- Антощенко В.И. Виктор Голубев на руинах Ангкора // Восточная коллекция. 2002. Т. 1. № 2. С.120-128.

- Мороз И.Н. В.В. Голубев - русский исследователь культуры народов Юго-Восточной Азии // Страны и народы Востока. Вып. XIII. Страны и народы бассейна Тихого океана. Кн. 2. М., 1972. С. 215-219.

- Рерих Ю.Н., Вампилов Б.Н. Виктор Викторович Голубев // Проблемы востоковедения. 1959. № 3. С. 214-215.

- Сокровища Красной реки. Археологические коллекции из музеев Вьетнама: каталог выставки. СПб: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019.

- Табарев А.В., Гаврилина Т.А. Мегалитические комплексы тропической части тихоокеанского бассейна: Индонезия // Теория и практика археологических исследований. 2020. № 1. С.152-165.

- Табарев А.В., Гаврилина Т.А., Патрушева А.Е., Серовец Г.В. Пионеры тихоокеанской археологии // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2019. № 2. С. 21-31.

- Федорова А.А. Мегалитическое наследие Юго-Восточной Азии: Долина Кувшинов (Plain of Jars) // Археология: Материалы 59-й Международной научной студенческой конференции, 12-23 апреля 2021 г. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2021. С. 65-66.

- Chapman, W., 2018. Adjuncts to empire: the EFEO and the conservation of Champa Antiquities. Bulletin of the History of Archaeology, Vol. 28, no. 1, pp. 1-12.

- Clementin-Ojha, C. and Manguin, P-Y., 2007. A century in Asia: the history of the École Française d'Extrême-Orient, 1898-2006. Singapore: Editions Didier Millet; École Française d'Extrême-Orient.

- Colani, M., 1929. Quelques stations hoabinhiennes (note préliminaire) et Gravures primitives sur pierre et sur os (stations hoabinhiennnes et bacsoniennes). Bulletin de L'École Française d'Extrême-Orient à Hanoi, Vol. 29, pp. 261-287.

- Colani, M., 1935. Les mégalithes du HautLaos. In 2 volumes. Paris: L'École Française d'Extrême-Orient.

- Genovese, L., 2019. The birth of French research into the prehistory of Laos. In: Goldston, E. ed., 2019. Engaging Asia: essays on Laos and beyond in honour of Martin Stuart-Fox. Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies, pp.91-122.

- Goloubew, V., 1929. L'âge du bronze au Tonkin et dans le Nord-Annam. Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient, Vol. 29, pp. 1-46.

- L'Ecole Française d'Extrême-Orient depuis son origine jusqu'en 1920: historique general. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, 1921, Vol. 21, pp. 1-41.

- Malleret, L., 1967. Le vingtième anniversaire de la mort de Victor Goloubew (1878-1945). Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, Vol. 53, pp. 331-373.

- Moura, J., 1883. Le royaume du Cambodge. Paris: Ernest Leroux.

- Noulet, J.-B., 1879. L'age de pierre polie et bronze au Cambodge d'aprés les découvertes de M.J. Moura. Toulouse: É. Privat.

- Parmentier, H., 1914. Le Temple de Vat Phu. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, Vol. 14, pp. 1-32.