Чумбурные блоки из кочевнических курганов скифского времени на Южном Урале

Автор: Мышкин Владимир Николаевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 3-2 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена подборка из тридцати чумбурных блоков - принадлежностей конской амуниции из курганов кочевников VI-IV вв. до н.э., исследованных в степях Южного Урала. Рассмотрено местоположение таких предметов в погребениях коней. Предложено деление чумбурных блоков на несколько вариантов и прослежен характер их распространения в пределах двух хронологических периодов, один из которых укладывается в рамки первой половины VI- первой половины V в. до н.э., другой - конца V-IV в. до н.э.

Ранний железный век, евразия, южный урал, степи, скифское время, кочевые скотоводы, конское снаряжение, чумбурный блок

Короткий адрес: https://sciup.org/148203815

IDR: 148203815 | УДК: 903’14

Текст научной статьи Чумбурные блоки из кочевнических курганов скифского времени на Южном Урале

Работа выполнена в рамках государственного задания

Министерства образования и науки РФ, проект № 33.1195.2014/К.

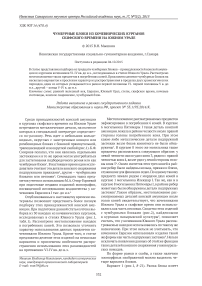

Среди принадлежностей конской амуниции в курганах скифского времени на Южном Урале встречаются металлические детали, назначение которых в специальной литературе определяется по-разному. Речь идет о небольших кольцевидных, округлых с заостренным концом или ромбовидных блоках с боковой прямоугольной, трапециевидной или округлой скобой (рис.1). К.Ф. Смирнов полагал, что они являлись седельными застежками и в то же время могли употребляться для застегивания подбородочного ремня или как чумбурные блоки 1 . В настоящее время одни исследователи считают эти детали конского снаряжения подпружными пряжками 2 , другие – чумбурными блоками или петлями 3 . Семнадцать таких предметов учтено и использовано М.А. Очир-Горяевой при подготовке недавно изданной монографии, посвященной исследованию всадничества у кочевников Евразии в I тыс. до н.э. 4

Опубликованные к настоящему времени материалы позволяют представить более полную подборку этих принадлежностей конской амуниции. При подготовке данной статьи учтена выборка из 30 находок из кочевнических курганов, исследованных в степях Южного Урала (рис.1, табл.1). Рассмотрено местоположение находок в погребениях коней. Это позволило уточнить характер использования данных предметов кочевниками Южного Урала. Кроме того, в статье предложено деление этих изделий на несколько вариантов и прослежены особенности распространения использования этих разновидностей на протяжении VI-IV вв. до н.э.

Мышкин Владимир Николаевич, кандидат исторических наук, заведующий археологической лабораторией.

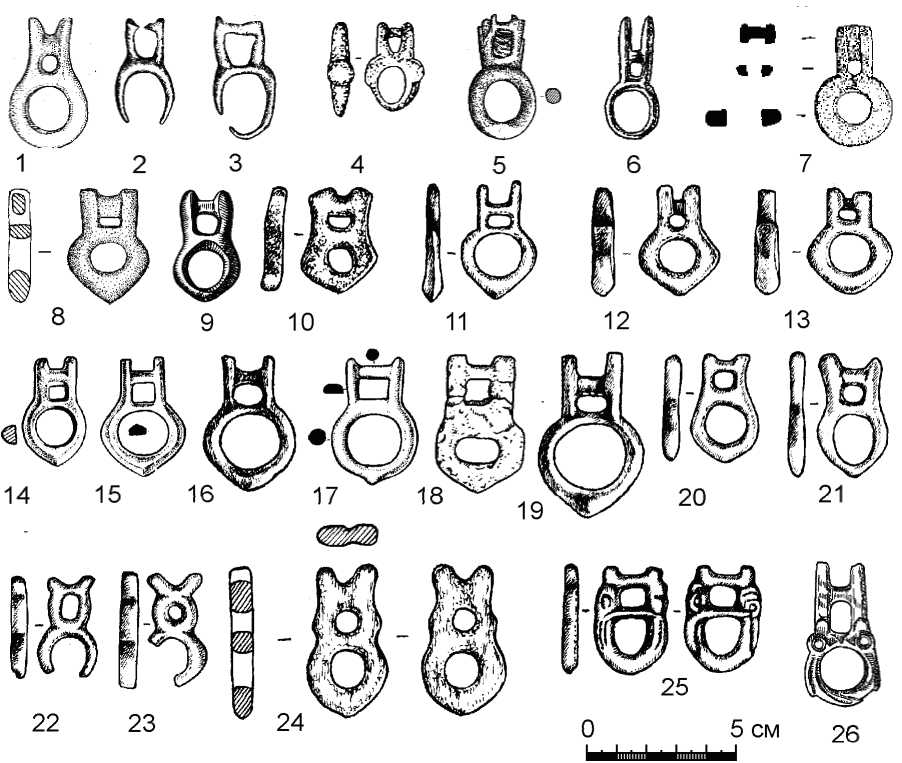

Местоположение рассматриваемых предметов зафиксировано в погребениях 6 коней. В кургане 6 могильника Пятимары I такая деталь конской амуниции лежала в районе челюсти около правой стороны головы погребенного коня. При этом какие-либо металлические детали подпружной застежки возле боков животного не были обна-ружены 5 . В кургане 8 этого же могильника такие предметы располагались следующим образом: у левой челюсти около удил коня 3, рядом с правой челюстью коня 4, возле удил у левой стороны головы коня 5 6 . Около скелетов этих трех коней в районе ребер были найдены кольца, пряжки и бляхи, служившие для фиксации седел. По одному такому предмету лежало рядом с мордами двух коней в кургане 1 могильника Илекшар I. Так же, как и в кургане 8 могильника Пятимары I, в районе ребер животных были обнаружены детали подпружных застежек 7 .Таким образом, местоположение рассматриваемых деталей конской амуниции возле голов коней свидетельствует, что кочевниками Южного Урала в скифское время они использовались как часть оголовья. Сходство этих изделий с чумбурными блоками (рис.2), найденными в курганах пазырыкской культуры 8 , позволяет считать, что у кочевников Южного Урала рассматриваемые находки использовались по такому же назначению. При этом нельзя не учитывать, что кочевники Евразии использовали изделия такой же формы как часть подпружных застежек 9 . Нельзя исключать появления данных об этой же функции таких деталей конского снаряжения у южноуральских номадов.

По форме рамки и скобы, а также наличию зооморфных изображений можно выделить четыре варианта блоков.

Вариант 1 (рис.1, 8-21 ). Рамка блока имеет

Рис. 1. Чумбурные блоки из курганов кочевников Южного Урала:

1 – Аландский III, кург.5; 2-3 – кург. у поселкаЧерниговский; 4 – Лебедевка VII, кург.20; 5 – Веселый I у с.Ак-Булак; 6 – Филипповский I, кург.3; 7 – Авласовский, кург.3, погр.2; 8 – Бесоба, кург.3;

9 – Бесоба, кург.4;10-11 – ИлекшарI, кург.1, кони 1-2; 12-13 – Кырык-Оба II, кург.2, жертвенное место;

14 – Мечет-Сай, кург.2, погр.2; 15 – Пятимары I, кург.4, погр.3; 16 – Пятимары I, кург.6, конь;

17 – Пятимары I, кург.8, конь 3; 18 – Пятимары I, кург.8, конь 4; 19 – Пятимары I, кург.8, конь 5;

20-21 – Сынтас I, кург.1, погр.3; 22-23 – Сынтас I, кург.1, погр.2; 24 – Обручевский, кург.2, погр.3;

25 – Сынтас I, кург.1, погр.2; 26 – Филипповский I, кург.1

(1-6, 8-9, 11-17, 19-23, 25 – бронза, 10, 18 – железо, 7, 24 – кость, 26 – золото).

Рисунки приведены по работам, указанным в табл.1

круглую или овальную форму с заостренной частью на противоположной от скобы стороне. Иногдаформа близка к ромбической. Скоба прямоугольная или трапециевидная.

Вариант 2 (рис.1, 1, 3-7 ). Рамка круглой или овальной формы без заостренного выступа, скоба прямоугольная или трапециевидная.

Вариант 3 (рис.1, 22-24 ). Рамка круглой или овальной формы, иногда с заостренным выступом, скоба округлая или овальная.

Вариант 4 (рис.1, 25-26 ). Рамка круглой или овальной формы без заостренного выступа, скоба прямоугольная или трапециевидная. Блок украшен рельефным изображением голов животных или птиц.

М.А. Очир-Горяева рассматривает чумбурные блоки как предмет, характерный для уздечных наборов V в. до н.э. и лишь изредка встреча- ющийся в комплексах конца VI-начала V в. до н.э. и конца V-IVв. до н.э.10 Однако по данным авторов публикаций, большинство чумбурных блоков (табл.1) происходит из курганов, датированных второй половинойVI-началом или первой половинойV в. до н.э.11 Шесть из тридцати учтенных находок (табл.1), то есть 20%,происходят из курганов, дата которых приходится на вторую половину V-IV в. до н.э. или IV в. до н.э.12 Частота встречаемости различных вариантов чумбурных блоков на протяжении этих двух периодов изменяется. В конце VI-первой половине V в. до н.э. встречаются блоки всех 4 выделенных вариантов. В этот период преобладают блоки первого варианта: ромбовидной, круглой или овальной формы с заостренной частью на противоположной от скобы стороне(рис.1, 8-21). В памятниках второй половины V-IV в. до н.э. пока встречены только

Рис. 2. Бронзовые чумбурные блоки с остатками ремней из курганов пазырыкской культуры: 1-3 – Башадар, кург.2. Рисунок по: Степанова Е.В., 2006. Рис.14, 1-3

блоки варианта 2 (рис.1, 1, 3-7 , табл.1), имеющие круглую или овальную форму без заостренного выступа с прямоугольной или трапециевидной скобой, а также варианта 4 (рис.1, 25-26 , табл.1) круглой или овальной формы без заостренного выступа, украшенные рельефным изображением голов животных или птиц.

Анализ расположения рассматриваемых деталей амуниции возле коней свидетельствует, что кочевниками Южного Урала в скифское время они использовались как чумбурные блоки или по какому-либо другому назначению как часть оголовья. Впрочем, нельзя исключать появления данных об их использовании в качестве деталей подпружных застежек. По форме чумбурные блоки можно разделить на четыре варианта.

Частота встречаемости различных вариантов на протяжении второй половиныVI - первой половиныV в. до н.э. изменяется. Во второй половине VI - первой половине V в. до н.э. встречаются блоки всех 4 выделенных вариантов, но преобладают блоки варианта 1. В памятниках второй половины V - IV в. до н.э. в настоящее время встречены только блоки вариантов 2 и 4.

Список литературы Чумбурные блоки из кочевнических курганов скифского времени на Южном Урале

- Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов. МИА №101. М.: АН СССР, 1961. С.88.

- Гуцалов С.Ю. Погребение знатного кочевника скифского времени в урочище Илекшар//РА. 2009. №3. С.75

- Берлизов Н.Е. Ритмы Сарматии. Савромато-сарматские племена Южной России в VII в. до н.э. -V в. н.э. Краснодар: КГУКИ, Парабеллум. Ч.I. 2011. С.104-105

- Пшеничнюк А.Х. Филипповка: Некрополь кочевой знати IV века до н.э. на Южном Урале. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2012. С.72.

- Очир-Горяева М.А. Древние всадники степей Евразии. М.: Таус, 2012. С.263. Илл.288

- Яблонский Л.Т. Золото сарматских вождей. Элитный некрополь Филипповка I (по материалам раскопок 2004-2009 гг.) Каталог коллекции. Книга 1. М.: ИА РАН, 2013. С.75.

- Очир-Горяева М.А. Указ.соч. С.263, 271. Илл.285,288.

- Смирнов К.Ф. Савроматы.М., 1964. Рис.4, 4б

- Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке. М.: Наука, 1975. С.27.

- Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке. С.32-33.

- Гуцалов С.Ю. Погребение знатного кочевника … С.75. Рис.3, 2, 3.

- Степанова Е.В. Эволюция конского снаряжения и относительная хронология памятников пазырыкской культуры//Археологические вести: СПб., 2006. №13. Рис.14, 1-5. С.121.

- Степанова Е.В. Эволюция подпружных застежек по материалам алтайских курганов скифского времени//Снаряжение кочевников Евразии. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. С.109-115.

- Мошкова М.Г. Савроматские памятники северо-восточного Оренбуржья//Памятники Южного Приуралья и Западной Сибири сарматского времени. МИА. №153. М.: Наука, 1972. Рис.4, 4. С. 62, 68

- Гуцалов С.Ю. Погребение знатного кочевника… С.75. Рис.3, 2,3

- Смирнов К.Ф. Савроматы…Рис.9, 1; 21, 1о; 32, 1з. С.39-40, 50-52

- Сарматы на Илеке…С.21-22, 28, 32-33, 35, 83, 90

- Гаврилюк А.Г., Таиров А.Д. Курганы у села Обручевка в Южном Зауралье//Кочевники урало-казахстанских степей. Екатеринбург: УИФ Наука, 1993. С.57, 65. Рис.4, 5

- Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Захоронение воинов савроматского времени на левобережье р.Илек//Прошлое Казахстана по археологическим источникам. Алма-Ата: Наука Казахской ССР, 1976. С.137-156

- Материалы раскопок могильника Бесоба//Археологические исследования в Отраре, Алма-Ата: Наука Казахской ССР, 1977. С.103

- Мамедов А.М. Новое погребение со столом-ложем на р.Илек//Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Евразии. Тезисы докладов Круглого стола, посвящённого 20-летию Независимости Республики Казахстан. Караганды, 2011. С.201-203. Рис.2, 12.

- Сиротин С.В. Катакомбные погребальные комплексы IV в. до н.э. могильника «Авласовские курганы» из Южного Зауралья//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. Т.11. Ч.2. Рис.3, 5. С.166

- Смирнов К.Ф. Савроматы.. С.58. Рис.38, 8

- Пшеничнюк А.Х. Филипповка: некрополь кочевой знати.. Рис.28, 1; 57, 6. С. 87

- Яблонский Л.Т. Золото сарматских вождей. С.62. Илл.19. С.75. Илл.82

- Новые раскопки Филипповского могильника и проблема формирования раннесарматской культуры Южного Приуралья//Ранние кочевники Волго-Уральского региона: Матер. межд. науч. конф. «Ранние кочевники Южного Приуралья в свете новейших археологических открытий». Оренбург, 21-25 апреля 2008 г. Оренбург: ОГПУ, 2008. С.173.