Цифровая трансформация учебного процесса в условиях дистанционного режима

Автор: Покровская Надежда Николаевна, Ким Алина Олеговна, Белов Владимир Александрович

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Теория и практика управления организационно-экономическими системами

Статья в выпуске: 1-2 (35-36), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные теоретические вопросы управления инновационными изменениями в контексте цифровой трансформации в экономике знаний, приведён ключевой понятийно-терминологический аппарат и рассмотрены основные проблемы, связанные с обеспечением требований к процессу непрерывной аккредитации образовательных учреждений высшего профессионального образования в условиях цифровой трансформации. Статья опирается на общенаучную методологию, включая методы анализа и синтеза в рамках, применения которых, прослеживается формирование организационного процесса внедрения инновационных технологий в условиях сопротивления организационным изменениям, связанным реализацией цифровой трансформации.

Цифровая трансформация, информационное обеспечение, организационные технологии, передача знания, непрерывная аккредитация, организационные изменения

Короткий адрес: https://sciup.org/140294752

IDR: 140294752 | УДК: 330 | DOI: 10.24412/2307-5368-2022-1-2-30-36

Текст научной статьи Цифровая трансформация учебного процесса в условиях дистанционного режима

Организационные технологии входят в систему управления предприятия или учреждения как подсистема упорядоченных процессов его эффективного функционирования. Организационные технологии реализуют все функции менеджмента, такие как контроль, мотивация, планирование и собственно организация. На сегодняшний день вузы испытывают необходимость организовать учебный процесс с использованием дистанционных технологий. Обеспечение качества образовательного процесса проводится в соответствии с требованиями аккредитации, для оценки качества образования необходимо регулярно проводить мониторинг.

Современный подход к непрерывной аккредитации. С 1 марта 2022 г. процедура прохождения государственной аккредитации будет упрощена. Это снизит административную нагрузку на образовательные организации и позволит им не отвлекаться от своей основной работы. Вместе с тем, это означает, что все процессы реализации учебного процесса должны быть организованы таким образом, чтобы максимально соответствовать требованиям.

Из самой процедуры прохождения аккредитации исключены избыточные и дублирующие требования. Главное, что будет оцениваться – качество подготовки студентов. По оценке качества, проводятся мероприятия подготовки обучающихся, в том числе с применением дистанционных технологий. Необходимо постоянно анализировать полученные результаты по заявленным для государственной аккредитации основным образовательным программам, в том числе образовательным программам, реализуемым в сетевой форме. На основе анализа следует установить соответствие либо несоответствие указанных полученных результатов аккредитационным показателям. Для оценки качества образования в аккредитованных организациях по этим же показателям будет регулярно проводиться мониторинг.

Одним из основных видом деятельности вуза является образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования.

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [1], в котором одной из национальных целей развития Российской Федерации обозначена «Цифровая трансформация». Основные направления цифровой трансформации Университета связаны с повышением «цифровой зрелости», созданием единой сервисной платформы для интеграции разрозненных информационных систем, обеспечением науки и образования современной гибкой цифровой инфраструктурой, внедрением прогнозных и аналитических систем, систем сетевого взаимодействия, повышением общей цифровой культуры обучающихся, административно-управленческого персонала и научно-педагогических работников Университета. Приоритетным для университета в рамках цифровой трансформации образования является построение индивидуальных образовательных траекторий (Далее – ИОТ) обучающихся, которые планируется реализовать в 100% образовательных программ. Для эффективной работы в условиях изменчивой среды организация вынуждена постоянно трансформировать внутренние процессы работы с информацией. В частности, система передачи знаний постоянно нуждается в оптимизации хранения данных и развития, и стимулирования производства новых знаний и интеллектуальных продуктов. В условиях учебного процесса эти задачи решаются на основе формализации образовательных ресурсов.

Вспышка коронавирусной инфекции изменила многие аспекты человеческой жизни, и образование не является исключением. Это связано с тем, что быстрое распространение нового вируса вынудило большинство правительств стран мира закрыть учебные заведения в попытке контролировать распространение коронавируса. По данным ЮНЕСКО [2], это решение затронуло по меньшей мере 1,3 млрд учащихся или 72,4% учащихся из 177 стран. Однако эти цифры не включают школьных учителей, воспитателей и тренеров, а также профессорско-преподавательский состав. Хотя студенты и преподаватели не были рады закрытию своих учреждений, но у уча- щихся и сотрудников учебных заведений не было другого выбора, кроме как подавляющим большинством поддержать решение защитить себя и членов своих семей. Несмотря на это суровое решение, люди не смогли остановить распространение коронавируса. Также, было подтверждено более четырех миллионов случаев заболевания и более 283 000 смертей от коронавируса. С этими цифрами ситуация ухудшается, а школы и университеты остаются закрытыми в большинстве стран.

Указанные изменения потребовали от образовательных учреждений адаптации к новым условиям, в частности, оптимизации информационного обеспечения адаптации технологических процессов к условиям вынужденного дистанта, а затем, к поиску баланса между дистанционой и привычной формой очного обучения.

Организация как система взаимодействия людей по достижению общей цели выстраивает внутриорганизационные процессы сбора, обработки и оптимизации доступа к информации.

Существует два основных подхода к пониманию понятия «организационные технологии» – широкая интерпретация относит к ним все технологии построения работы предприятия, узкая трактовка выделяет организационные технологии как компонент в системе функций управления [4].

В качестве организационной цели, как правило, рассматривают конечную цель, например, для бизнес-компании это извлечение прибыли, для образовательного учреждения – подготовку квалифицированных трудовых ресурсов на основе передачи знаний.

В свою очередь, И. Нонака и Х. Такеучи говорили о том, что знания, в отличие от информации, базируются на внутренних установках сотрудников, на их приверженности организации. Вследствие этого искусство управления знаниями в большей степени основывается на ценностях и убеждениях, чем на информации и логике

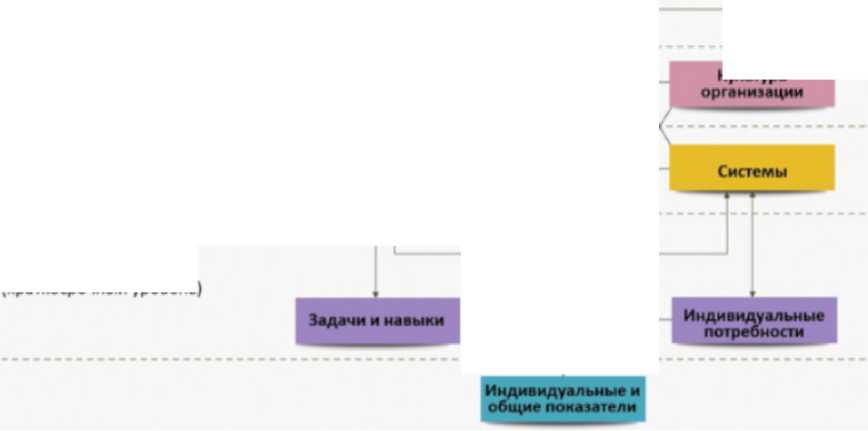

В 1994 г. И. Нонака и Х. Такеучи опубликовали их известную работу «Динамическая теория создания организационного знания», которая, как и работа К. Вийга, считается основой научной дисциплины «Управление знаниями» и на сегодняшний день является самой цитируемой статьей в области управления знаниями. Первыми они определили доминирующее значение знаний в организации конкурентоспособности, разработали модель организации знаний. Они предложили обратиться к процессам образования знаний с критикой западной эпистемологической традиции, основанной на исследовании процессов образования, сбора, использования знания. Модель Берка-Литвина (см. рисунок) демонстрирует различные факторы изменений и ранжирует их по степени значимости [3]. Ее можно условно представить в виде диаграммы, где наиболее важные факторы расположены сверху, а наименее значимые – снизу. Модель утверждает, что все факторы интегрированы (в большей или меньшей степени) – следовательно, изменение одного из них в конечном итоге повлияет на всю систему.

Берк и Литвин полагали, что факторы среды являются наиболее важными с точки зрения изменений. На важные факторы организационного успеха, такие как миссия, стратегия, лидерство и организационная культура, часто влияют изменения, происходящие вне самой организации.

Организационная трансформация основывается на пяти ключевых элементах, обеспечивающих общие рамки изменений: руководство, коммуникации и взаимодействие со стейкхолдерами, организационная согласованность, управление знаниями, уровень готовности персонала к изменениям.

Руководство. Мобилизация лидеров является критически важным фактором, поскольку они играют жизненно важную роль в продвижении инициативы, в обеспечении ресурсов и способны поддерживать усилия в решении важнейших вопросов реализации управленческих проблем по мере их возникновения. Лидеры должны быть осведомлены о результатах деятельности всей организации и быть в состоянии принимать соответствующие решения.

Коммуникации и взаимодействие со стейкхолдерами. Определение основных заинтересованных сторон и способов взаимодействия с ними. Необходимо определить, как заинтересовать стейкхолдеров, и постоянно поддерживать их интерес к организации и проводимым в ней изменениям. Эффективные коммуникации позволяют вести двусторонний диалог, освещать спорные вопросы и внедрять изменения наиболее эффективным способом.

Трансформационные факторы (долгосрочный уровень)

Миссия и стратегия

Культуре

Транзакционные факторы операционный уровень

Персональные факторы (краткосрочный уровень)

Рисунок – Модель организационных изменений Берка-Литвина Figure – Burke-Litvin Organizational Change Model

Управление знаниями позволяет оценить прямо и косвенно затронутых пользователей, чтобы определить, насколько они готовы принять преобразования. Полученное работниками образование необходимо дополнить обучением, которое адекватно потребностям сегодняшнего дня. Менеджмент и персонал должны понимать причины и алгоритм изменений, а уже затем уже осознать их и принять.

Организационная согласованность, заключается в оценке того, как преобразование будет влиять на организацию и внешние заинтересованные стороны. Преобразование может быть связано с созданием новых организационных единиц и новые рабочие места должны быть заполнены действующими сотрудниками. Модель Берка-Литвина позволит выявить текущие организационные пробелы. Понимание разрыва между настоящей и будущей ролью, новыми и прежними обязанностями имеет решающее значение для того чтобы подготовить организацию для успешного принятия изменений.

Уровень готовности персонала к изменениям. Успех организационных изменений для каждого подразделения будет зависеть от степени вовлеченности его персонала. Каждое подразделение имеет свои собственные вопросы по происходящим изменениям. Руководители подразделений должны нести ответственность за разработку плана изменений, который будет адаптирован для удовлетворения потребностей конкретного организационного элемента. Эти планы послужат основой для разработки организационной стратегии трансформации в целом по организации, повысят вероятность успеха преобразований.

Модель Берка-Литвина в качестве способов управления предлагает следующие методы организационной трансформации – управление знаниями, организационная согласованность, отслеживание изменений во внешней и внутренней среде, поддержание интереса к организации и проводимым в ней изменениям со стороны заинтересованных лиц, определение готовности персонала к изменениям.

В условиях экономики знаний, ключевым назначением информационного обеспечения выступает повышение и расширение компетентности пользователей цифровых сервисов. В этом смысле, в данной работе под информационным обеспечением адаптации организационных технологий будут пониматься разработка и внедрение информационных материалов, помогающих пользователям более эффективно использовать предлагаемые в дистанционном обучении инструменты.

Информационное обеспечение – совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология построения баз данных [3; 5; 6]. Информационное обеспечение бывают: - внешнее информационное обеспечение – регламентирующие хранение и движение информации на бумажных носителях. - внутреннее информационное обеспечение – регламентирующее хранение и движение условно-постоянной информации на машинных носителях. Внешнему информационному обеспечению относят создание и ведение классификаторов технико-экономической информации, организации хранения и движения документов с условно-постоянной информацией на объекте автоматизации [10; 11]. Разрабатываются маршруты движения документов, определяются места хранения; периодичность и технологию введения информационного обеспечения, поиска, хранения и уничтожения документов. Разрабатывается организационная структура для управления вышеперечисленными процессами. Внутреннее информационное обеспечение обеспечивает все функции создания и ведения условно-постоянной информации на машинных носителях, включая резервные копии и архивы

В рамках информационного обеспечения разрабатываются разнообразные регламентирующие работу документы, которые могут иметь форму текста, визуального изображе-

Таблица – Схема регламентирующих и рекомендательных документов Table – Scheme of regulatory and recommendation documents

|

Проблемные зоны организации дистанционного обучения |

Информационное обеспечение для адаптации организационных технологий |

|

Консерватизм ППС |

Система технической поддержи |

|

Система учёта показателя результативности академической деятельности и качества научной активности ППС на учебной платформе |

Эффективный контракт |

|

Образовательные мероприятия, направленные на формирование у ППС навыков работы с учебной платформой СДО Moodle. |

Система календарей (облачные календари яндекс, google, а также календарь корпоративный, moodle) |

|

Включение затраченных часов на разработку и создание электронного курса |

Индивидуальный план преподавателя |

Информационное обеспечение инновационных процессов служит решению задач адаптации организационных технологий в целом к изменению внешней и внутренней среды, в которой вуз осуществляет свою деятельность [4; 7; 8]. Так, ускоренное тотальное внедрение дистанционных технологий в период пандемии стало для вузов фактором внешнего давления, в этих условиях университеты были вынуждены массово внедрять дистанционный режим даже в те процессы, которые не были должным образом подготовлены. Сопротивление таким недостаточно подготовленным инновациям составляло одну из значимых проблем внедрения дистанта, и информационное обеспечение адаптации организационных технологий должно помочь эту проблему разрешить.

Рассмотрены основные подходы к решению выявленных проблем на основе рекомендаций, сформулированных по результатам собственного исследования и с помощью развития информационного обеспечения как с точки зрения подготовки регламентирующих документов, так и посредством разработки вспомогательных информационных инструментов. Проблемные зоны, требующие со- вершенствования и адаптации к изменению режима обучения

По данным, которые предоставил начальник отдела цифровизации учебного процесса К.Г. Семенова, в 2020–2021 учебном году. В рамках проведенного исследования были выявлены проблемные зоны, для которых необходимо предложить набор решений. Для выявления таких зон и оценки освоения информационных инструментов дистанционного обучения были проведен опрос преподавателей и студентов. На основе проведённого исследования, анализа полученных результатов, а также на основе изучения теоретических и практических подходов к решению задачи адаптации организационных технологий к постоянным изменениям внешней и внутренней среды с помощью совершенствования информационного обеспечения, предложен ряд рекомендаций по внедрению или совершенствованию документов, регламентов и используемых инструментов.

В итоге было выделено 4 главных направления: Данные рекомендации представлены в таблице.

Проблема сопротивления инновациям не является новой или специфической для вузов, несмотря на то, что для поверхностного взгляда кажется, что именно пожилой возраст профессоров оказывает влияние на их консерватизм. В действительности, преодолению этого консерватизма может помочь разработка понятных, наглядных, чётких и внятных инструкций.

Список литературы Цифровая трансформация учебного процесса в условиях дистанционного режима

- О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 (дата обращения: 26.04.2022).

- UNESCO Global Education Monitoring Report URL: https://ru.unesco.org/gem-report (дата обращения: 23.04.2022).

- Модель организационных изменений и эффективности Берка-Литвина URL: https://bstudy.net/653441/ekonomika/model_organizatsionnyh_izmeneniy_effektivnosti_berka_litvina (дата обращения: 25.04.2022).

- Нонака И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах: пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2003. 384 с.

- Брусакова И. А., Фомин В. И., Косухина М. А., Панин С. Н. Исследование развития информационного менеджмента в современных условиях: монография. СПб.: СПбУУиЭ, 2014. 72 с.

- Дрещинский В. А. Методология научных исследований: монография. СПб.: Изд. СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. 144 с.

- Брусакова И. А. Имитационное моделирование экономических процессов. СПб.: Изд-во СПбГИЭУ «ИНЖЭКОН», 2012. 42 с.

- Брусакова И. А. Информационные системы и технологии в экономике. / И. А. Брусакова, В. Д. Чертовской. М.: Финансы и статистика, 2007. 76 с.

- Фомин В. И. Информационный бизнес: учебник и практикум. 4-е издание испр. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2021. 123 с.

- Новые педагогические и информационные технологии в системеобразования / Под ред. Е. С. Полат. // М.: Академия, 2000. 156 с.

- Галенко В. П., Резникова О. С. Методы и подходы к оценке интеллектуального капитала. // В кн.: Развитие кадрового потенциала на основе системы управления знаниями в организациях. Симферополь: Ариал, 2019. С. 142–165.