Цифровизация целеполагания: от формирования целевого плана до разработки сценария развития

Автор: Цыбатов Владимир Андреевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 т.9, 2021 года.

Бесплатный доступ

Растущая динамика экономических процессов, неопределенность и сложная взаимосвязанность целей развития требуют скорейшего перевода процесса стратегического целеполагания регионального развития в формат цифровых моделей, которые позволят пересчитывать количественные параметры стратегии при любом изменении целевых ориентиров, ресурсных ограничений и параметров внешнего окружения, что может многократно повысить эффективность всего процесса стратегирования. Важнейшими задачами при этом являются разработка сквозной методологии и перевод «в цифру» процессов формирования непротиворечивой системы целевых ориентиров и оценки их достижимости. В статье сделана попытка формализовать решение задач целеполагания и прогнозирования и предоставить пользователям цифровые инструменты, позволяющие облегчить прохождение этих этапов в процессе стратегического планирования регионального развития. Предложен подход к достижению заявленных целей в рамках решения задачи наилучшего распределения производимых благ между накоплением и потреблением. Показано, что целевые показатели, используемые при целеполагании, следует делить на базовые, обеспечивающие и производные. При этом целевые значения надо задавать только для базовых целевых показателей, а для обеспечивающих показателей целевые значения должны рассчитываться при решении задачи создания потенциала экономики, необходимого и достаточного для обеспечения достижения целевых значений базовых показателей. Разработана методология построения сценария регионального развития, основанная на СНС и вычислимых моделях общего равновесия и приводящая к достижению заявленных целевых ориентиров. Методология представляет собой систему цифровых моделей, обеспечивающих количественное описание результатов стратегического планирования как единого процесса - от целевого плана до сценария развития. Ядром системы моделей является цифровая модель региона (субъекта РФ), построенная в классе вычислимых моделей общего равновесия. Созданные методы и средства будут полезны разработчикам региональных стратегий, поскольку на этапе целеполагания позволят сбалансировать стратегические цели и избежать непримиримых противоречий в процессе установки целевых ориентиров.

Стратегическое планирование, целевые показатели, базовые цели, обеспечивающие цели, целевой врп, система цифровых моделей, цифровизация целеполагания

Короткий адрес: https://sciup.org/149139591

IDR: 149139591 | УДК: 338.27 | DOI: 10.15688/re.volsu.2021.4.2

Текст научной статьи Цифровизация целеполагания: от формирования целевого плана до разработки сценария развития

DOI:

В последнее время особенно остро осознается, что без доказательного целеполагания и обоснованного подхода к конструированию желаемого образа будущего невозможно преодолеть угрозы и вызовы современного развития. Растущая динамика экономических процессов, неопределенность и сложная взаимосвязанность целей развития требуют скорейшего перевода процесса стратегического целеполагания регионального развития в формат цифровых моделей, которые позволят пересчитывать количественные параметры стратегии при любом изменении целевых ориентиров, ресурсных ограничений и параметров внешнего окружения, что может многократно повысить эффективность всего процесса стратегирования.

Цифровизация процесса стратегического планирования является важнейшей задачей федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках федерального проекта «Цифровое стратпланирова-ние» предполагается создание среды взаимодействия участников в сфере стратегического планирования и реализации документов стратегического планирования, что повысит эффективность стратегирования на всех ее уровнях и обеспечит переход к системе цифрового стратегического государственного управления. Ознакомление с материалами этого проекта, размещенными на сайте Минэкономразвития [Цифровое стратпла-нирование, 2021], показывает, что в ближайшие годы цифровизация в основном затронет оборот документов по стратегическому планированию и организационные процессы. Однако региональных стратегов интересует в первую очередь содержательная цифровизация процесса стратегического планирования, в особенности этапов целеполагания и прогнозирования, которые традиционно являются самыми проблемными местами регионального стратегирования [Митрофанова, Чаркин, Митрофанова, 2011]. Цифровизация процессов целеполагания и прогнозирования предполагает создание необходимой системы экономико-математических моделей этих процессов, позволяющей количественно описать результаты их выполнения как единого целого – от разработки целевого плана до формирования оптимального сценария регионального развития, ведущего к достижению заявленных целей.

Процедуру целеполагания можно представить в виде следующей последовательности задач:

-

1) формирование образа будущего в виде системы стратегических целей (ССЦ) региональной стратегии;

-

2) формирование для ССЦ необходимой и достаточной системы измеримых целевых показателей:

E(0= [e^O.ezCt),.,^)];(1)

-

3) установка непротиворечивых целевых значений для выбранной системы показателей:

E°(t)=[e"(t),e°(t),...,eO(t)];(2)

-

4) выявление механизмов управления для реализации стратегии:

U(O= [u1(t)Ju2(t)J...,un(t)]

и формирование пространства управленческих решений DU(t);

-

5) формирование сценария развития U-(t)= [u*(t),u^(t),...,u^(t)] (основы дорожной карты), позволяющего достичь установленные цели E0(t):

min . llE(U,t) — E°(t)ll , t = trt2..... T. (4) ,

Автором предлагается подход к достижению заявленных целей в рамках решения задачи наилучшего распределения производимых благ между накоплением и потреблением. Сделана попытка формализовать решение перечисленных задач и предоставить пользователям инструменты, позволяющие облегчить прохождение этапов целеполагания и прогнозирования при стратегическом планировании регионального развития.

Обзор литературы

В литературе и в практике регионального стратегического планирования накоплен значительный опыт решения упомянутых выше задач целеполагания. Большое разнообразие подходов наблюдается при решении первой задачи. В «образе будущего» должно отображаться коллективное предчувствие будущего, должны фиксироваться варианты возможного. Сначала ставятся задачи по распознаванию объективных закономерностей социально-экономического развития, затем в рамках распознанных тенденций делается попытка сконструировать желаемое будущее, направить его развитие в русло сформированных предпочтений. В коллективной монографии [Стратегическое целеполагание … , 2018] рассмотрена проблема совершенствования про- цессов формирование образа будущего на основе современных философско-методологических оснований и новых интеллектуальных технологий, в центре внимания которых находятся само-развивающиеся полисубъектные среды. На основе конкретизации образа будущего формируются стратегически значимые цели, которые стратифицируются по уровням декомпозиции экономики (микроуровень, мезоуровень, макроуровень [Шеховцева, 2011; Селюков, Скачков, 2011], по «методу дерева целей», например: [Райзберг, Лозовский, Стародубцева, 2019; Руденко, 2013], в виде структуры блоков целей [Лапыгин, 2014], или по уровням целесообразности (объективный, целенаправленный и целеустремленный) [Пригожин, 2001; Пригожин, 2010].

Решение второй задачи целеполагания предполагает выбор критериев достижения сформированной ССЦ в виде системы измеримых целевых показателей. Эти показатели являются основой для регулярного мониторинга выполнения стратегии и кладутся в основу планирования всей деятельности регионального правительства. Целевой показатель позволяет определить величину (количественную или качественную), по динамике которой можно судить о результатах реализации управленческих решений. Наиболее часто выбор целевых показателей, трактовка динамики их значений и другие аспекты их использования производятся под влиянием нормативных суждений [Bower, Gilbert, 2007]. В Законе о стратегическом планировании [Федеральный закон № 172-ФЗ, 2014] выбору целевых показателей уделяется большое значение. Именно через целевые показатели в соответствии с Законом определяются результаты социально-экономического развития страны в целом, регионов и муниципальных образований. Законом выдвигается принцип соответствия целевых показателей целям социально-экономического развития [Федеральный закон № 172-ФЗ, 2014, ст. 7, п. 1]. Ключевым с точки зрения регионального целеполагания является принцип измеримости целей, в соответствии с которым каждой из выдвигаемых в рамках стратегического планирования целей должен быть поставлен в соответствие набор из количественных и/или качественных показателей, на основании которых можно судить о степени ее достижения [Федеральный закон № 172-ФЗ, 2014, ст. 7, п. 11]. Методическое и организационное сопровождение процесса формирования системы целевых показателей в рамках регионального целеполагания возложено на администрацию субъекта Российской Федерации [Федеральный закон № 172-ФЗ, 2014, ст. 10, п. 8, пп. 4].

В документе [Приказ Министерства экономического развития РФ № 132, 2017, прил. 1] приводятся целевые показатели, рекомендуемые Минэкономразвития для использования при стратегическом целеполагании социально-экономического развития субъекта РФ и для оценки целевых эффектов стратегического планирования. Предлагаемые целевые показатели подразделяются на следующие тематические группы (табл. 1).

Анализ показал, что предложенный набор показателей не структурирован, избыточен и не полон одновременно. Также в этом документе отсутствуют методические рекомендации по установке целевых ориентиров (задача 3) и анализу их достижимости (задачи 4 и 5).

На данный момент наибольший интерес в плане решения задач 4 и 5 представляют технологии прогнозирования и стратегического планирования, разработанные в Институте энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН) [SCANER … , 2011] и Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) [Стратегическое целеполагание … , 2018]. Анализ российских источников показывает, что систем, подобных разработанным в ИНЭИ и ИПН РАН, на региональном уровне в данный момент не существует, поэтому настоящее исследование является актуальным.

Предлагаемый подход

При решении первой задачи целеполагания будем исходить из того, что любая стратегия должна быть нацелена на наилучшее распре- деление получаемого дохода между потреблением и накоплением, где потребление – желаемые материальные блага, а накопление должно поддерживать устойчивый экономический рост и обеспечить желаемое потребление на горизонте стратегирования. Поэтому система региональных целей, начиная с генеральной цели, должна декомпозироваться на две подсистемы, одна из которых с нужным уровнем подробности характеризует желаемый уровень потребляемых благ, а вторая – потенциал экономики, необходимый и достаточный для обеспечения желаемого благосостояния.

Задача наилучшего распределения получаемого дохода между потреблением и накоплением является важнейшей задачей экономической теории и хорошо представлена в литературе, например: [Phelps, 1961; Мэнкью, 1994]. Правда, задача целеполагания отличается от классической задачи поиска «золотого правила накопления основного капитала» [Phelps, 1961], так как целевое потребление, по сути, уже задано установленными целевыми значениями показателей, описывающими заявленный уровень благосостояния в будущем. Требуется рассчитать необходимые инвестиции, обеспечивающие заявленное благосостояние и соответствующий темп роста ВРП, достаточного для необходимого накопления и желаемого потребления.

При решении второй и третьей задач целеполагания будем исходить из следующих предположений:

-

1) целевые показатели, используемые при стратегическом планировании, следует делить на базовые Ebase, обеспечивающие Eens и производные Eder. К базовым относятся показатели, необходимые и достаточные для формирования циф-

Таблица 1

Примерный перечень показателей, рекомендуемых для включения в разделы стратегии социально-экономического развития субъекта РФ

№ п/п

Наименование раздела показателей

Количество показателей

1

Развитие человеческого капитала и социальной сферы

31

2

Экономическое развитие

20

3

Развитие научно-инновационной сферы

6

4

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды

6

5

Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей

4

6

Пространственное развитие (в разрезе субъекта Российской Федерации и муниципальных образований)

14

7

Кадровое обеспечение экономики субъекта Российской Федерации

6

Итого

87

Примечание . Составлено по: [Приказ № 132, 2017].

рового образа будущего в рамках разрабатываемой стратегии. Это показатели, количественно описывающие желаемый уровень благосостояния населения в целевом году EbaseH (численность населения, продолжительность жизни, уровень потребления, желаемые показатели здравоохранения, образования, культуры и досуга), а также показатели, характеризующие желаемое состояние производительных сил в этом году EbaseE (профессиональный состав и занятость населения, износ и загрузка основного капитала). К обеспе- чивающим показателям относятся монетарные показатели, характеризующие доходы населения, государственные расходы и инвестиционные усилия, соответствующие желаемому уровню благосостояния. К производным показателям относятся показатели, значения которых можно рассчитать по значениям базовых и обеспечивающих показателей, например ВРП на душу населения;

-

2) целевые значения следует задавать только для базовых целевых показателей (^base “ [^baseH’ ^baseb]), чтобы избежать пе-реопределенности системы целей и не создавать непримиримых противоречий;

-

3) целевые значения для обеспечивающих показателей ^ens должны рассчитываться по целевым значениям базовых показателей ^b напрямую по формуле или в результате решения оптимизационной задачи;

-

4) набор базовых целевых показателей с установленными для них значениями должен быть необходимым и достаточным для формирования цифрового образа будущего как целевого состояния экономики.

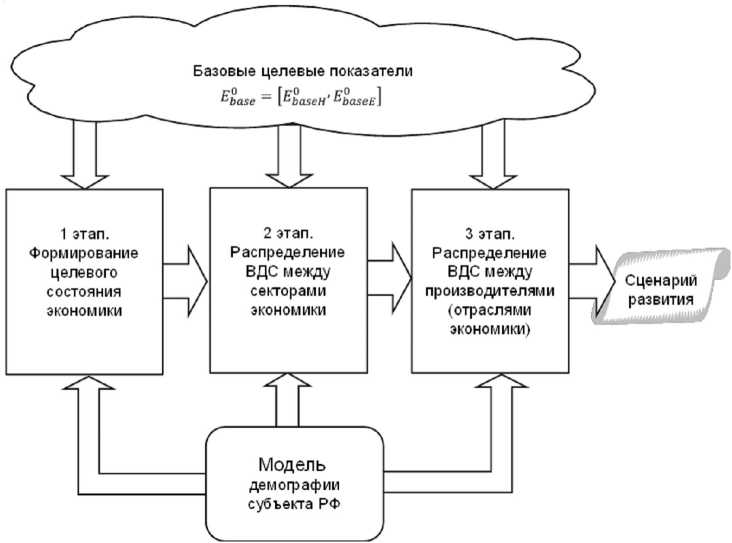

После описания целевого состояния экономики можно приступить к построению сценария развития (4), который приведет нас в желаемое будущее из исходного состояния. Для решения этой задачи будем использовать методологию СНС, в частности три метода расчета ВРП. Поскольку отправной точкой расчетов является целевое потребление, то методы расчета ВРП будем использовать в обратном порядке – сначала метод конечного использования, затем распределительный метод и, наконец, производственный метод (рис. 1).

Алгоритм предполагает выполнение следующих этапов:

Этап 1. Формирование целевого состояния экономики. По целевым значениям базовых показателей развития ^baseH^, характеризующих долголетие и комфорт проживания, рассчитываются монетарные оценки желаемого уровня конечного потребления домашних хозяйств C£(T) и государственных учреждений Cg(T) в целевом году T (рис. 1).

Далее по оценкам целевого потребления домашних хозяйств c°(t) и государственных учреждений c|(T) с учетом целевых значений по-

Рис. 1. Алгоритм формирования сценария регионального развития

казателей, характеризующих желаемое состояние производительных сил в целевом году ^baseH^ , рассчитывается необходимое валовое накопление и целевой ВРП при численном решении следующего уравнения:

y(T) = c£(T) + с“(Т) +к(у,Т)+ е°(Т), (5)

где y(T) – целевой ВРП; k(y, T) – валовое накопление в целевом году; e 0 (T) – планируемый чистый вывоз в целевом году (e°(t) g Eb°ageB(t)).

Валовое накопление осуществляется в основном за счет инвестиций I(y, T) в основной капитал, которые являются частью ВРП:

к(у, Т) = I (у, Т) + а(Т) = sCDyCD + ЛкСП, (6)

где Δ k(T) – прочие накопления; s(T) – норма накопления в основной капитал.

Сложность решения состоит в том, что, во-первых, инвестиции являются частью ВРП; во-вторых, инвестиции влияют на рост ВРП, поскольку увеличивают производственный потенциал. Поэтому при расчетах надо учесть следующее ограничение по загрузке:

y(t) < k£,ad(t)yPotto, (7)

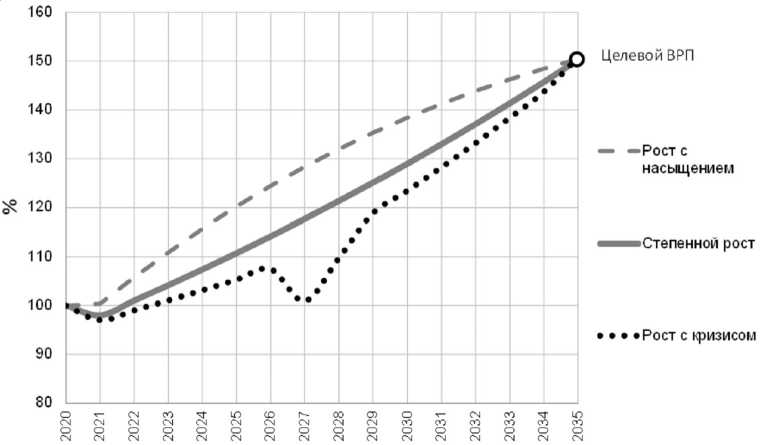

где kUto Решение задачи (6)–(7) рассмотрено в статье: [Цыбатов, 2020]. В итоге будут рассчитаны целевые значения показателей экономики (табл. 2), при которых обеспечивается достижение целевых показателей благосостояния. Этап 2. Распределение ВДС между субъектами экономики. На этом этапе рассчитываются параметры баланса, сформированного по второму методу расчета ВРП для целевого года Т: у(Т) = и-(Т) + rw(D + r(T) +а(Т) + р(Т) + Д2(т),(8) где w – оплата труда наемных работников; r w – страховые сборы; r – другие чистые налоги на производство (налоги на ресурсы, налоги на совокупный доход, налог на имущество, прочие налоговые доходы, неналоговые доходы); a – амортизационные отчисления; p – прибыль прибыльных предприятий; Δ2– скрытая добавленная стоимость, изменение запасов и пр. Для расчетов элементов баланса (8) используются целевые значения базовых целевых показателей, приведенных в таблице 3, и ожидае- Таблица 2 Обеспечивающие целевые показатели, для которых рассчитываются целевые значения на 1-м этапе (уровень ВРП-3) № п/п Наименование показателей 1 Объем ВРП, % к базовому году 2 Среднегодовой темп роста ВРП, % 3 ВРП на душу населения в ценах базового года, % к базовому году 4 Инвестиции в основной капитал, % к базовому году 5 Норма накопления основного капитала, % 6 Численность трудовых ресурсов, % к базовому году 7 Рост производительности труда, % к базовому году Таблица 3 Базовые показатели, целевые значения которых используются на 2-м этапе № п/п Наименование показателей 1 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 2 Децильный коэффициент дифференциации доходов (коэффициент фондов, в среднем за год) 3 Собственные доходы консолидированного бюджета (налоговые и неналоговые), % к ВРП 4 Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, % 5 Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды, за счет консолидированного бюджета, % от расходов бюджета мые оценки ставок налогов и страховых взносов на горизонте стратегирования. В итоге будут рассчитаны целевые значения показателей экономики (табл. 4), при которых обеспечивается достижение целевых показателей благосостояния. В процессе распределения ВРП по секторам экономики формируются: баланс денежных доходов и расходов населения; доходы и расходы консолидированного бюджета субъекта РФ; инвестиционный баланс субъекта РФ по источникам инвестиций. Этап 3. Распределение ВДС между секторами экономики. На этом этапе рассчитываются параметры баланса, сформированного по производственному методу расчета ВРП для целевого года T: У(Т) = £У1(Т) =2vj(T) - ^mi(T), (9) i 1 i где yi(T), vi(T), mi(T) – добавленная стоимость, валовой выпуск и промежуточное потребление i-го вида деятельности в целевом году T соответственно. На основе расчетов конечного потребления государственных учреждений, выполненных на 1-м этапе, можно оценить валовые выпуски таких видов деятельности, как: образование, здравоохранение, государственное управление, деятельность в области культуры, спорта и отдыха. Также по результатам расчетов конечного потребления и валового накопления можно сделать оценки валовых выпусков строительства, торговли, транспорта и связи. Для оценки валового выпуска других отраслей используются дополнительные базовые целевые показатели, например такие, которые приведены в таблице 5, а также задаваемые экспертно сценарные параметры, такие как индексы производства для некоторых видов деятельности, ожидаемые на горизонте прогнозирования. Таблица 4 Обеспечивающие целевые показатели, для которых рассчитываются целевые значения на 2-м этапе (уровень ВРП-2) № п/п Наименование показателей 1 Реальная заработная плата, % к базовому году 2 Реальная пенсия, % к базовому году 3 Отношение располагаемых душевых доходов населения к прожиточному минимуму, % 4 Отношение реальной заработной платы к прожиточному минимуму, раз 5 Отношение реальной пенсии к прожиточному минимуму, раз 6 Собственные доходы консолидированного бюджета на душу населения, % к базовому году 7 Бюджетная обеспеченность на душу населения, % к базовому году 8 Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств, % 9 Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, % Таблица 5 Базовые показатели, целевые значения которых используются на 3-м этапе (уровень ВРП-1) № п/п Наименование показателей 1 Индекс производства сельскохозяйственной продукции, % к базовому году 2 Индекс промышленного производства, % к базовому году 3 Темп роста объема платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения, % к базовому году 4 Средняя продолжительность поездки с трудовыми целями, минут 5 Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП, % 6 Рост экспорта к базовому году, % 7 Рост импорта к базовому году, % 8 Объем экспорта высокотехнологичной продукции, млн долл. США 9 Энергоемкость ВРП, % к базовому году Промежуточное потребление по видам деятельности можно оценить по сложившейся доле промежуточного потребления в выпуске, при этом необходимо учесть целевые показатели по снижению энергоемкости ВРП. Далее из рассчитанных валовых выпусков и промежуточных потреблений отдельных видов деятельности рассчитываются добавленные стоимости соответствующих отраслей, которые в сумме балансируются с величиной y(T), рассчитанной на 1-м этапе. В таблице 6 показаны наиболее востребованные обеспечивающие целевые показатели уровня ВРП 1, для которых рассчитываются целевые значения. Этап 4. Распределение ВДС между видами экономической деятельности. На этом этапе экспертно задается ожидаемая траектория ВРП уго = fym, соединяющая ВРП в базовом году y(0) с целевым ВРП y0(T), рассчитанным на 1-м этапе, и последовательно для каждой точки интервала стратегирования t = T, T-1, T-2, ... , 1 выполняются этапы 1–3. На рисунке 2 показаны возможные траектории ВРП. Важно, чтобы все траектории приводили к целевому ВРП. По результатам расчетов, в точках t = T, T-1, T-2, ... , 1 вычисляются индексы производства по видам деятельности год к году, темпы инвестиций в основной капитал, пропорции распределения бюджета на горизонте стратегирования и формируется предварительная версия сценария развития U0(t), приводящего экономику региона из начального состояния в целевое. Этап 5. Формирование оптимального сценария развития. Расчеты на этапах 1–4 выполнялись в предположении постоянных цен. Это Таблица 6 Обеспечивающие целевые показатели, для которых рассчитываются целевые значения на 3-м этапе (уровень ВРП-1) № п/п Показатели 1 Доля ВРП в валовом выпуске, % 2 Доля капиталосоздающего сектора в ВРП, % 3 Доля энергетического сектора в ВРП, % 4 Рост производительности труда в сельском хозяйстве, % к базовому году 5 Рост производительности труда в промышленности, % к базовому году 6 Рост производительности труда в строительстве, % к базовому году 7 Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения, % 8 Внешнеторговый оборот, % к базовому году Рис. 2. Возможные траектории экономического роста Примечание. Составлено автором. неизбежно приведет к искажению пропорций, поскольку на практике цены в разных видах деятельности имеют разную динамику. Также при расчетах ресурсные ограничения учитывались не в полном объеме. Для проверки качества сформированной версии сценария на цифровой модели региона по данному сценарию осуществляется прогноз и оценивается близость прогнозных значений базовых целевых показателей к установленным целевым значениям. Для получения расчетов в текущих ценах необходимо в сценарий u°(t) включить прогнозные индексы – дефляторы цен по видам экономической деятельности. Оценки этих индексов-дефляторов регулярно публикуются в сценарных условиях Минэкономразвития. В качестве цифровой модели региона нами используется модель, описанная в статье: [Цы-батов, 2015]. При сценарных расчетах на модели региона рассчитывается динамика демографических и трудовых ресурсов, финансовых потоков, основного капитала. По видам экономической деятельности вычисляются: валовой выпуск, промежуточное потребление и добавленная стоимость. Формируются основные балансы: сводный финансовый баланс региона, консолидированный бюджет, баланс основного капитала, баланс основных фондов, баланс денежных доходов и расходов населения, баланс регионального потребительского рынка. После прогона на модели начальной версии сценария развития U0(t) может наблюдаться заметное отклонение прогнозных значений базовых целевых показателей от установленных целей, что требует уточнения сценария. Автором разработан эффективный инструментарий такого уточнения, позволяющий достичь более плотного приближения к целям за 100–200 итераций путем целенаправленной коррекции начальных значений сценарных параметров U0(t). Обсуждение Рассмотренный выше подход к разделению множества целевых показателей региональной стратегии на базовые, обеспечивающие и производные будет полезен при установке целевых значений для показателей стратегии, поскольку позволит разработчикам стратегий избежать непримиримых противоречий в процессе целеполагания и сбалансировать стратегические цели. В самом деле, для достижения целевых значений благосостояния населения необходимы вполне определенные показатели экономического роста, при которых гарантируется достижение желаемого благосостояния. Наиболее важными показателями экономического роста являются: среднегодовой темп роста ВРП, среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал и рост производительности труда. Поскольку данные показатели относятся к обеспечивающим, то для них не следует задавать целевые значения, а рассчитывать последние на основании целевых значений базовых показателей. Однако практически во всех региональных стратегиях показатели, связанные с ВРП, инвестициями и производительностью труда, стоят в целевых планах на первых позициях, и для них в первую очередь задаются целевые значения, как правило, на глазок – по принципу «чтобы были». Разумеется, это приводит к неразрешимым противоречиям между заявленными целями и обесценивает усилия разработчиков стратегии. Изложенный выше алгоритм формирования сценария регионального развития позволяет максимально близко подойти к заданным стратегическим целям. Построение сценария развития реализовано в виде информационной технологии и сведено к решению следующих задач: 1 – расчет предварительных значений сценарных параметров (предварительный сценарий). По целевым значениям базовых целевых показателей рассчитывается целевое состояние экономики, для чего последовательно формируются три баланса ВРП, соответствующие трем методам расчета ВРП: методу конечного использования, распределительному и производственному методам. Причем метод конечного использования применяется в контексте решения задачи наилучшего использования ВРП между накоплением и потреблением. Далее расчеты повторяются в сторону базового года для всех t = T, T-1, T-2, ... , 1. Все расчеты производятся в ценах базового года. По результатам расчетов находятся индексы производства по видам деятельности год к году, темпы инвестиций в основной капитал, пропорции распределения бюджета, которые кладутся в основу предварительной версии сценария регионального развития U0(t). 2 – итеративное уточнение предварительного сценария развития. Для этой цели на цифровой модели региона по предварительному сценарию U0(t) рассчитываются прогнозные значения показателей социально-экономического развития региона и оценивается степень близости данного варианта развития к заявленным це- Разработанная информационная технология представляет собой систему цифровых моделей, обеспечивающих количественное описание результатов стратегического целеполагания как единого процесса – от целевого плана до сценария развития. Ядром системы моделей является цифровая модель региона (субъекта РФ) [Цыбатов, 2015], разработанная автором в классе вычислимых моделей общего равновесия (Computable general equilibrium models) [Handbook ... , 2013]. Эти модели традиционно используются в задачах поддержки управленческих решений органов государственной власти как за рубежом [Farajzadeh, Bakhshoodeh, 2015; Adams, Parmenter, 2013], так и в российских разработках [Макаров, Бахтизин, Сулакшин, 2007]. Данная информационная технология была презентована на семинаре Леонтьевского центра «Стратегирование до и после 2020» [Семинар из серии ... , 2020]. Предложенный подход к целеполаганию использовался автором при разработке стратегий Самарской и Тюменской областей, Красноярского и Алтайского краев.

Список литературы Цифровизация целеполагания: от формирования целевого плана до разработки сценария развития

- Лапыгин Д. Ю., 2014. Стратегические цели развития региона: проблема системности // Региональная экономика: теория и практика. № 31 (358). С. 56–66.

- Макаров В. Л., Бахтизин А. Р., Сулакшин С. С., 2007. Применение вычислимых моделей в государственном управлении. М. : Науч. эксперт. 304 с.

- Митрофанова И. В., Чаркин С. А., Митрофанова И. А., 2011. Институциональное обеспечение стратегического планирования территориального развития в России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Экономика. Управление. Право». Т. 11, № 1. С. 43–51.

- Мэнкью Н. Г., 1994. Макроэкономика : пер. с англ. М. : Изд-во МГУ. 736 с.

- Пригожин А. И., 2001. Цели организаций: стереотипы и проблемы // Общественные науки и современность. № 2. С. 5–19.

- Пригожин А. И., 2010. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим. М. : Дело. 432 с.

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 23.03.2017 г. № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71542236.

- Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б., 2019. Современный экономический словарь. М. : ИНФРА-М. 512 с.

- Руденко Д. Ю., 2013. Иерархическая структура глобальной цели социально-экономического развития региона // Современные проблемы науки и образования. № 5. С. 4–12. URL: http://www.scienceeducation.ru/pdf/2013/5/295.pdf.

- Селюков М. В., Скачков Р. А., 2011. Стратегическое целеполагание в регионе: процесс согласования целей // Современные проблемы науки и образования. № 6. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=5002.

- Семинар из серии «Стратегирование до и после 2020», 2020. СПб. : Леонтьевский центр. URL: https://stratplan.ru/119/?publicationtree_id=119.

- Стратегическое целеполагание в ситуационных центрах развития, 2018 / под ред. В. Е. Лепского, А. Н. Райкова. М. : Когито-Центр. 320 с.

- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ (ред. От 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/.

- Цифровое стратпланирование, 2021 // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/strateg_planirovanie/cifrovoe_stratplanirovanie.

- Цыбатов В. А., 2015. Стратегирование регионального развития: методы, модели, информационные технологии // Региональная экономика. Теория и практика. Вып. 27 (июль). С. 36–53.

- Цыбатов В. А., 2020. Методологические подходы к формированию цифрового каркаса стратегии регионального развития // Вестник Самарского государственного экономического университета. № 7 (189). С. 25–39. DOI: 10.46554/1993-0453-2020-7-189-25-39.

- Шеховцева Л. С., 2011. Концепция регионального целеполагания // Регион: экономика и социология. № 3. С. 22–38.

- Adams P. D., Parmenter B. R., 2013. Computable General Equilibrium Modeling of Environmental Issues in Australia: Economic Impacts of An Emission Trading Scheme // Handbook of Computable General Equilibrium Modeling. Ch. 9 / ed. by P. B. Dixon, D. W. Jorgenson. Amsterdam : Elsevier. P. 553–657.

- Bower J. L., Gilbert C. G., 2007. From Resource Allocation to Strategy. Oxford : Oxford University Press. 501 p.

- Farajzadeh Z., Bakhshoodeh M., 2015. Economic and Environmental Analyses of Iranian Energy Subsidy Reform Using Computable General Equilibrium (CGE) Model // Energy for Sustainable Development. Vol. 27 (August). P. 147–154.

- Handbook of Computable General Equilibrium Modeling, 2013. Vol. 1B. 1st ed. / ed. by P. Dixon, D. Jorgenson, eds. Amsterdam : Elsevier. 1056 p.

- Phelps E. S., 1961. The Golden Rule of Accmulation: A Fable for Growthmen // American Economic Review. Vol. LI. P. 638–643.

- SCANER – модельно-информационный комплекс, 2011. М. : ИНЭИ РАН. 74 с.