Цифровизация и процессы демократизации общества: возможность выбора или выбор возможностей?

Автор: Серавин А.И.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политические процессы, политические технологии и практики

Статья в выпуске: 3 т.33, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье предпринята попытка провести комплексный анализ влияния цифровой среды, платформенных решений и алгоритмов на общественно-политическую сферу общества. На основе интерпретационного анализа автор проводит оценку функционирования демократии в самом широком смысле. На основе анализа результатов социологического исследования в ведущих странах мира выявлена неудовлетворенность работой институтов демократии. Исследование автора позволяет констатировать, что цифровая среда, воздействие зарубежных медиаконгломератов способны не только оказывать влияние на индивидуальные запросы и медиапотребление пользователей социальных сетей, но и формировать общественные установки, оказывать давление на процесс функционирования политических институтов.

Политический процесс, цифровая среда, демократия, сми, цифровизация, публичная сфера

Короткий адрес: https://sciup.org/170210387

IDR: 170210387 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-3-68-77

Текст научной статьи Цифровизация и процессы демократизации общества: возможность выбора или выбор возможностей?

А ктуальность исследований вызвана глубокими преобразованиями публичной сферы и политических процессов, происходящих в обществе.

Влияние процессов цифровизации на демократические процессы публичной сферы вызывает у исследователей и экспертов определенную обеспокоенность. В дополнение к традиционному институту демократического устройства общества (СМИ, пресса и радио) новые цифровые форматы коммуникаций, такие как онлайн-СМИ и социальные сети, генеративный искусственный интеллект завышают ожидания общества с точки зрения их потенциала демократизации.

Исследователи-политологи пишут, что для адекватности отражения взаимосвязи цифровизации и публичной сферы общества необходимо принимать в расчет четыре аспекта: а) цифровизацию инфраструктуры публичной сферы государства; б) изменение информации и коммуникации посредством цифровых медиа; в) расширение демократического участия посредством новых цифровых форматов и г) изменение политического самоопределения государства (выбор политической элитой и обществом направлений внутреннего и внешнего развития, определение системы базовых ценностей как основы будущего развития и т.д.) [Пантин 2007: 106].

Все более важную роль в общественном устройстве занимают цифровые инфраструктуры, особенно цифровые информационно-коммуникационные платформы (далее – платформы). Следует принимать во внимание, что традиционный институт СМИ создается профессиональным кадровым корпусом журналистов, которые формируют собственный контент, направляемый и контролируемый редакторами на основе профессиональных критериев, т.е. он отбирается и расставляется по приоритетам редакционной политики.

Цифровые же платформы обычно представляют контент третьих лиц, например пользователей, блогеров и т.п., традиционных средств массовой информации или рекламодателей. Контент цифровых платформ проходит индивидуальный подбор и отбор для пользователей платформы с помощью генеративных алгоритмов (персонализированные предложения медиаконтента) с целью прироста времени, проводимого на платформах, с целью получения дохода от рекламы (бизнес-модель, основанная на привлечении и удержании внимания) [Большаков, Большакова 2021].

Отбор и получение медиаинформации представляет собой серьезную проблему, поскольку неизмеримый объем информации подавляет когнитивные способности людей, а существующая практика платформ по доставке контента и его навязыванию может привести к неадекватной приоритизации информации для пользователя. Кроме того, объективная оценка информации зачастую едва ли возможна, т.к. достоверность информации и источников, на которых она основана, как соответствующие предпосылки нормативных утверждений зачастую не поддается оценке. Одной из причин этого является, например, массовое, быстрое и далеко идущее распространение фейковых новостей в цифровом публичном пространстве. Практика алгоритмического сопровождения, а также манипулирование поведением пользователей при выборе медиаконтента ставят под угрозу множественность его восприятия, т.е. разнообразия мнений и информации в демократической общественнополитической сфере. Рост информационных «паранаучных» концепций интерпретации действительности, стремительный рост гибридных онлайн-технологий в условиях технологической дезориентации создают когнитивное перенасыщение пользователя и существенные риски для функционирования демократии в публичной сфере и государства в целом [Большаков 2018].

Использование манипулятивных приемов, в т.ч. искусства дизайна, визуальной графики, грамматики, цифровой иконографии, оказывает влияние на идентичность пользователя1. Предиктивная аналитика и использование генеративного искусственного интеллекта оказывают существенное влияние на выбор, активность и участие пользователя в общественной публичной сфере.

Вопрос о связи демократических процессов общества и цифровизации не имеет простых ответов. Систематические исследования ведутся не так давно, уровень знаний постоянно прирастает. Выявление и деконструкция сложных причинно-следственных связей требуют новых междисциплинарных исследовательских методов, а также обширных эмпирических данных. Однако последние труднодоступны, поскольку информационные и коммуникационные платформы, которые носят сугубо коммерческий характер, еще не позволяют достичь этого в необходимой степени. В настоящее время существует множество исследований политических последствий цифровизации, в которых используются различные эмпирические и теоретические подходы к диагностике далеко идущих изменений в общественно-политической сфере [Lewandowsky et al. 2020].

Цифровизация публичной сферы оказывает влияние на самоопределение личности, т.е. на самовыражение, самостоятельное развитие желаний, идей и целей и свободное принятие решений. Цифровые паблики поддерживают самоопределение граждан, потому что предлагают им дополнительные возможности для самовыражения и участия. Генезис социальных сетей детерминирован процессами цифровизации и сетевизации общества. Давление платформенных решений на пользователя с целью влияния, подчинения и порой игнорирования этических норм влияет на нормативноценностный уровень пользователя. Е.А. Роговский пишет, что еще одним риском для самоопределения является так называемый микротаргетинг, при котором цифровые сервисы собирают информацию о своих пользователях и на основе использования постоянно совершенствующихся алгоритмов оценивают персональные данные и запросы пользователя [Роговский 2017: 107]. Микротаргетинг особенно важен в контексте институционализации социально-политической сферы. Даже если пока нельзя четко ответить на вопрос, насколько успешны попытки цифровых платформенных решений повлиять на людей, сама по себе попытка может оказать негативное влияние на политический выбор пользователей.

Новые условия функционирования публичной коммуникации бросают вызов формам и функциям политических институтов, процессам получения информации, формирования мнений и участия граждан в условиях демократии. Возлагаются надежды на дальнейшее развитие демократии в смысле более широких возможностей участия гражданского общества и более доступной информации.

Цифровизация меняет базовые условия функционирования общественнополитической сферы с точки зрения возможностей участия граждан и их информационного самоопределения, самовыражения; демократически ориентированная общественно-политическая сфера является пространством для социальных инноваций, развития идей, поиска и реализации вариантов политического действия и коллективной идентичности, а также для легитимации политических акторов в период между выборами.

О демократической ценности общественно-политической сферы можно судить по тому, насколько она обеспечивает открытость и прозрачность, сбалансированность, инклюзивность и дискурсивность. Эти нормы уже легли в основу оценки «общества медиа» ХХ в. Влияние Интернета на демократию изначально обсуждалось в связи с потенциалом сетевизации и цифровизации при развертывании демократических норм и процедур. Однако с учетом экономических и политических факторов воздействия на общественно-политическую сферу очевидно, что они отражают «логику множественной дифференциации» современных обществ [Weßler 2002: 56].

В ходе цифровизации инфраструктура формирования общественного мнения создается в т.ч. за счет архитектуры платформ, технических параметров и возможностей, особенностей соответствующих платформ (например, гиперссылки, твиты, хэштеги) и сетей. Это включает в себя не только множество различных каналов, форумов, сетей и соответствующих отзывов, но и постоянное техническое развитие алгоритмов и самообучающихся систем искусственного интеллекта.

Взаимодействие цифровых коммуникационных инфраструктур и демократических процессов пронизывается общими процессами социальных изменений, индивидуализации и ослабления политических и социальных связей [Hofmann 2019]. Эти процессы связаны с исторически сложившейся системой функционирования СМИ, сформированной культурными практиками и закрепленной законодательством, политическим порядком, связывающим демократическое представительство общества. Поэтому важно учитывать, что многие текущие проблемы в политике (например, потеря доверия к поли- тическим институтам) не могут быть отнесены только к влиянию цифровых инструментов и социальных сетей.

Чтобы граждане в условиях демократии могли формировать политические мнения, формулировать политические интересы и принимать решения в избирательном процессе в соответствии со своими политическими предпочтениями, они должны активно участвовать в демократических дискуссиях в общественно-политической сфере. Это дает возможность честных, открытых, плюралистических дискуссий и доступа к многообразной и достоверной информации: без них политические дебаты и процессы принятия решений вряд ли были бы понятными обществу. Таким образом, такая множественная общественность необходима для демократии.

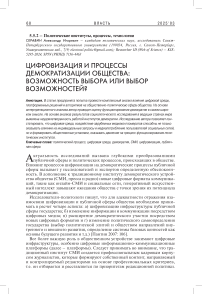

Как показывают исследования Pew Research Center (США), в развитых странах уже на протяжении ряда лет наблюдается снижение удовлетворенности демократией в целом и политическими институтами в частности. Социологические опросы респондентов ведущих развитых стран мира в части удовлетворенности демократией, которые ведутся с 2017 г., показывают существенное снижение показателя удовлетворенности (см. рис. 1). Во время пандемии и в постпандемический период наблюдалось сближение числа общественных оценок «удовлетворен» и «не удовлетворен» (49% и 52% соответственно), когда обществу была понятна реакция национальных правительств на вызовы общества, когда росла социальная сплоченность общества в условиях пандемии COVID -19 [Wike, Fetterrolf 2024]. С 2021 г. наблюдается снижение удовлетворенности граждан демократическими процессами, фиксируется рост числа респондентов, которые все больше разочарованы своими демократиями. В среднем 49% респондентов из 12 развитых стран были удовлетворены тем, как работала их демократия в 2021 г.; в 2024 г. только 36% придерживаются этой точки зрения.

Рисунок 1. Удовлетворенность функционированием института демократии, в % в среднем по 12 ведущим странам мира1. Источник: Глобальный опрос общественного мнения, 2024 [Wike, Fetterrolf 2024]

1 Примечание: % являются медианными по 12 странам мира с развитой экономикой: Канада, Франция, Германия, Греция, Италия, Япония, Нидерланды, Южная Корея, Испания, Швеция, Великобритания и США. С 2021 г. данные по США берутся из онлайн-панели American Trends Panel исследовательского центра Pew RC .

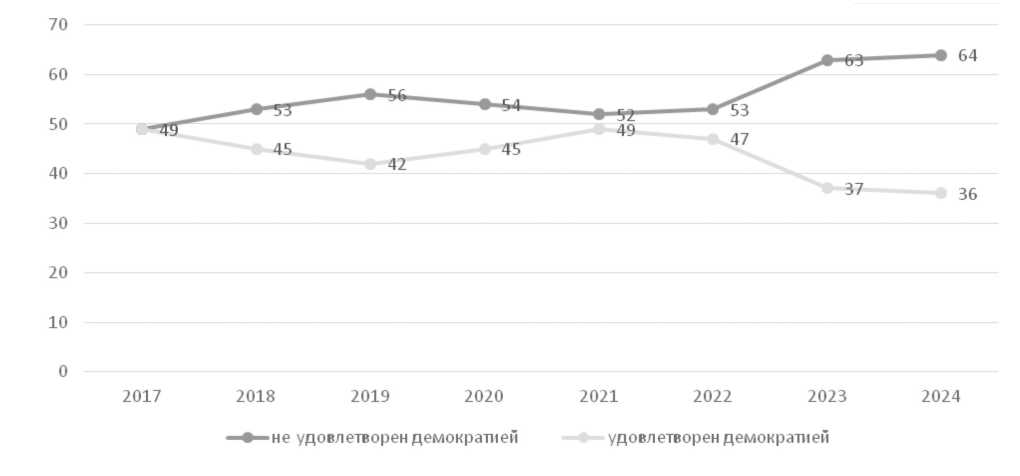

Результаты социологического исследования удовлетворенности функционирования демократии по всем ведущим странам мира показывают существенное снижение этого показателя: так, к 2024 г. удовлетворенность респондентов ниже, чем в 2021 г., в 9 из 12 стран, где проводились исследования. Это включает и 6 стран, где удовлетворенность снизилась в двузначном темпе: Канада, ФРГ, Греция, Южная Корея, Великобритания и США.

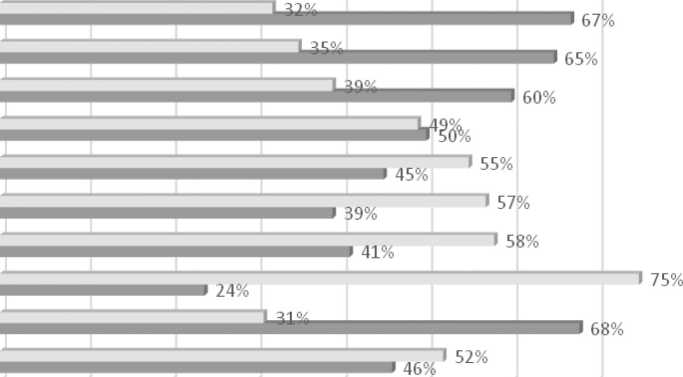

Рисунок 2 . Удовлетворенность функционированием института демократии, в % по странам мира с развитой экономикой. Источник: Глобальный опрос общественного мнения, 2024 [Wike, Fetterrolf 2024]

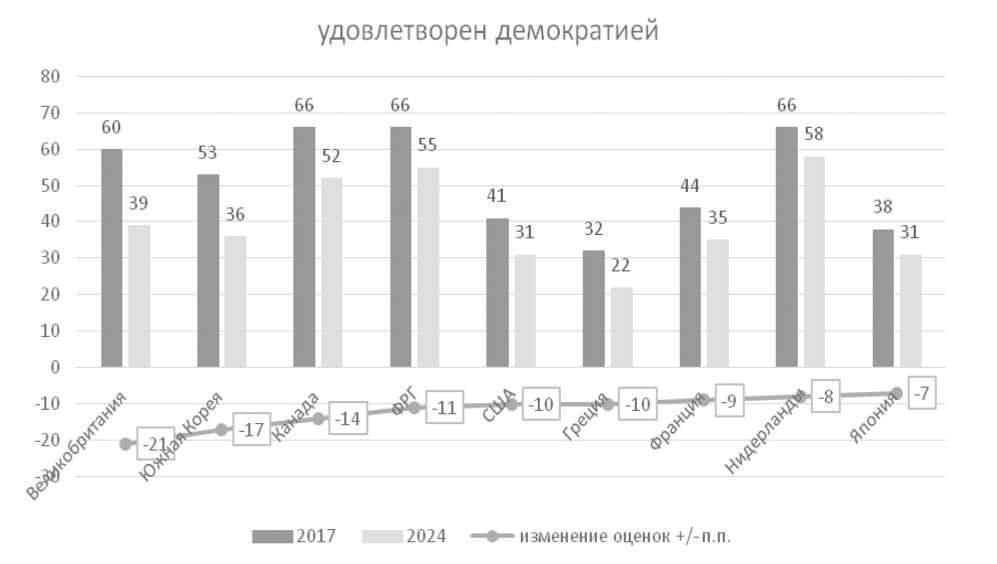

Результаты исследований демонстрируют, что уровень удовлетворенности не вырос ни в одной из 12 исследованных ведущих стран мира. Помимо 12 стран, в которых Центр постоянно изучал степень удовлетворенности демократией, Pew Research Center (США) задал тот же вопрос в 2024 г. респондентам еще в 19 странах. Таким образом, в 31 стране, где опрос проводился весной 2024 г., в среднем 54% опрошенных заявили, что они недовольны демократией в своей стране, в то время как 45% – удовлетворены. Если рассматривать региональный контекст, то мнения в Европе сильно различаются: 75% шведов довольны своей демократией, по сравнению с 22% в Греции. То же самое касается и Азиатско-Тихоокеанского региона, где более трех четвертей жителей Индии (77%), Сингапура (80%) более чем удовлетворены функционированием институтов демократии, и только 31% граждан Японии довольны тем, как работает их демократия.

То, как респонденты относятся к проблеме функционирования демократии, тесно связано с тем, как, по их мнению, работает их экономика. Во всех опрошенных странах респонденты негативно оценивают показатели экономического развития страны [Silver et al. 2024].

Нельзя не отметить, что по результатам исследования среди более чем 30 тыс. респондентов в 24 странах при ответе на открытый вопрос: «Как Вы думаете, что помогло бы улучшить работу демократии в вашей стране?» – в большинстве стран опрошенные выделили как приоритет следующую позицию: «демократию можно улучшить с помощью лучших политиков или дру-

В среднем по странам

Чили

Аргентина

Бразилия

Мексика

ЮАР

Гана

Израиль

Япония

Южная Корея

Шри-Ланка

Малайзия

Филиппины

Австралия

Таиланд

Индия

Сингапур

Греция

Испания

Италия

Франция

Великобритания

Венгрия

ФРГ

Польша

Нидерланды

Швеция

США

Канада

удовлетворен демократией вне удовлетворен демократией

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Рисунок 3 . Удовлетворенность функционированием института демократии, в % по странам мира в развитой экономикой. Источник: Глобальный опрос общественного мнения, 2024 г. [Wike, Fetterrolf 2024]

гих политиков». Общество ожидает других политиков, способных понимать общественные запросы, которые более отзывчивы к их потребностям, более компетентны и честны. Общество фокусируется в своих запросах на политиков, которые представляют в целом весь национальный, религиозный и гендерный состав населения страны. Респонденты также считают, что сами граждане могут существенно улучшить функционирование демократии и политических институтов в своей стране. В большинстве исследованных стран (24 страны) вопросы общественного участия, политической активности и политического поведения, позиционирования граждан входят в пятерку ответов респондентов.

Анализ результатов исследования показывает, что в ответах респондентов выделяются такие темы, как экономические реформы, особенно структурные реформы отраслей экономики и рынка труда, способствующие созданию новых рабочих мест; реформа правительства и системы государственного управления. Низкие оценки качества государственного управления и политики являются теми существенными претензиями, которые преобладают в ответах респондентов. Большинство респондентов в анализируемых развитых странах мира требует введения ограничений на сроки полномочий национальных лидеров, корректировки баланса сил между политическими институтами.

Почти в каждой из анализируемых развитых стран мира наиболее часто упоминаемым способом совершенствования демократии являются требования изменения политики. Граждан стран в целом призывают к следующим трем типам улучшений: 1) лучшее представительство граждан в органах публичной власти; 2) повышение ответственности и компетентности и 3) более высокий уровень реагирования на общественные запросы. Респонденты требуют снижения уровня коррумпированности политиков, снижения давления групп влияния и лоббистов.

Исследование показывает, что решающим фактором в современном политическом процессе является фактор информированности граждан. Респонденты утверждают, что информированные граждане (в т.ч. посредством платформенных решений) способны голосовать более ответственно, не поддаваться провокациям в сети, игнорировать дезинформацию и т.п. Аналогичным образом, то, как респонденты относятся к партийно-политической системе в своей стране, связано с их оценками демократического устройства общества. В 27 странах сторонники правящей партии или партийной коалиции особенно склонны констатировать, что они удовлетворены тем, как функционируют демократические институты. Анализ результатов исследования также позволяет сделать вывод, что в 8 развитых странах (Аргентина, Чили, Франция, ФРГ, Нидерланды, Польша, Испания и США) респонденты с низким уровнем образования менее удовлетворены институтом демократии своей страны, чем респонденты с высоким уровнем образования. В семи странах (Аргентина, Чили, Колумбия, Перу, ФРГ, Сингапур и Южная Корея) респонденты в возрасте моложе 35 лет более удовлетворены демократией по сравнению с респондентами в возрасте 50 лет и старше.

Таким образом, данные исследования позволяют констатировать ведущую роль и влияние цифровых и платформенных решений на функционирование демократии.

Расширение демократических практик общественно-политической сферы основано на медиаинфраструктурах, которые обеспечивают широкое распространение информации и трансляцию идей, установок в общество [Hofmann 2019]. Несмотря на то что классические СМИ, печатная пресса, телевидение и радио по-прежнему составляют важнейший сегмент инфраструктуры СМИ для демократического публичного пространства, новые цифровые инфраструктуры привлекают все большее внимание аудитории и занимают значи- тельную долю сегмента рынка СМИ. Ведущую роль в мире играют медиаконгломераты – цифровые информационно-коммуникационные платформы, такие как американские социальные сети Facebook, Twitter и Instagram1, а также видеопорталы, такие как YouTube или TikTok. Ведущее место в информационном обслуживании потребностей общества играют мессенджеры, такие как WhatsApp или Telegram, сайты классических СМИ, государственных и частных учреждений, блоги и, в частности, поисковые системы, такие как Yandex, Google, которые также способствуют созданию системы востребованных обществом информационных ресурсов [Plantin et al. 2018: 293].

Ввиду значительного роста влияния цифровых платформ, порталов, услуг и предложений требуется их переоценка в контексте функционирования национальных демократических институтов. Основное внимание в этом контексте исследователи уделяют практикам функционирования платформ, поскольку их операторы с их редакционной политикой и контролем за деятельностью платформ обладают силой и влиянием. Это поднимает на поверхность вопрос, как и в какой степени такая деятельность может быть связана с демократическими процедурами, политической активностью граждан, их политическим участием [Jørgensen 2019].

Платформы сами не производят новости и информацию, а предоставляют контент, созданный третьими сторонами, такими как пользователи, традиционные СМИ или рекламодатели. На первый взгляд, они выглядят как нейтральные инфраструктуры. На самом деле многие платформы используют сложные алгоритмы для индивидуального выбора контента для своих пользователей. В отличие от традиционных средств массовой информации, они осуществляют персонализированный подбор стороннего контента. Корпоративная политика функционирования платформ главным образом основана на необходимости поддержки популярности и востребованности контента. Данная политика цифровых платформ, как отмечает С. Зубофф, направлена на максимальное время взаимодействия пользователей и вероятность того, что они будут реагировать на индивидуально подобранные обращения, в т.ч. рекламу [Zuboff 2019]. Э. Тере отмечает, что для этого операторы платформ также используют различные психологические механизмы воздействия на пользователей сетей. Однако неясно, насколько эффективна персонализированная реклама на самом деле, в т.ч. по сравнению с классической, не персонализированной рекламой [Treré 2020].

Сетевые платформы организуют персонализированное информационное сопровождение пользователя платформы, т.к. они оставляют индивидуальный цифровой след данных с их индивидуальными потребительскими характеристиками, результатами выбора контента. Следует отметить, что платформы записывают, хранят и анализируют профили данных каждого пользователя, например предпочтения контента, информационный контент и комплекс поисковых запросов, контакты в деталях – все то, что, в свою очередь, позволяет индивидуально адаптировать контент и представить его потребителю, т.е. сделать за него выбор.

Анализ в основном проводится в тайне от пользователей. С помощью данных по результатам пользования услугами и предложениями платформы могут продолжать оптимизировать свою цифровую архитектуру [Kaufman, Pitchforth, Vermeer 2017] и оказывать влияние или даже управлять интересами, запросами, мотивами поведения, вниманием пользователей [Lamla 2019].

Приведем некоторые технологии подталкивания пользователей в социальных сетях.

Вовлекающие механики. К ним относятся интерактивы (онлайн-задания, ребусы, загадки), опросы, игры. Такая активность развлекает пользователей и помогает сформировать лояльное ядро аудитории.

Надж-технология ( nudge ) предполагает влияние на процесс принятия групповых и индивидуальных решений посредством положительного подкрепления и непрямых указаний. В онлайн-пространстве надж-инструменты позволяют улучшить пользовательский опыт, облегчая процесс выбора и принятия решения.

Влияние социума . В эту категорию можно отнести все, что связано с социальной значимостью: отзывы, символы доверия (сертификаты качества, награды, рейтинги). Все это помогает делать выбор, основываясь на опыте других, а значит с меньшим аналитическим напряжением [Andrejevic 2011].

Такие методы управления вниманием на основе данных, прогнозирования поведения и воздействия составляют основу бизнес-моделей многочисленных платформ. Однако бизнес-модели на основе данных не ограничиваются платформами в демократически организованных странах. Поисковые системы также представляют и сопровождают контент, руководствуясь принципом алгоритмической оптимизации.

Итоги исследования цифровой среды, платформенных решений и роли современных коммуникаций позволяют сделать вывод об их возрастающей роли и значительном манипулятивном потенциале. Цифровые и сетевые технологии оказывают значительное влияние на общественно-политическую сферу, могут воздействовать и на свободу выбора и вариативность использования технологий для формирования необходимых установок, принятия пользователем решений выбора. Влияние цифровых платформенных решений способно оказывать воздействие на национальные демократические системы, и, как показывают результаты социологического анализа, не всегда данное воздействие оценивается гражданами положительно. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что граждане ведущих стран мира негативно оценивают работу демократических институтов, живут ожиданием перемен.