Цифровизация и развитие «умного» общества: логика и практика управления

Автор: Дай Л., Цзян С., Усков В.С.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Научно-технологическое и инновационное развитие

Статья в выпуске: 4 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Стремительное распространение новых технологий во всех областях деятельности приводит к быстрым и глубоким изменениям структуры промышленного производства, глобальных рынков, а также экономической и социальной сфер. Накопленный к XXI веку потенциал развития информационно-коммуникационных технологий является причиной существенных перемен в функционировании экономических систем разного уровня - от мировой экономики до отдельных субъектов хозяйствования, а информатизация и цифровизация - важнейшим фактором экономического роста. Под их воздействием осуществляется переход от внедрения отдельных цифровых технологий к комплексному построению цифровой экосистемы. Быстрое развитие цифровых технологий привело к появлению модели общества, в которой взаимодействуют реальный мир и виртуальное пространство, возникает ценностная ориентация, объединяющая алгоритмы больших данных с добычей малых данных, строится сценарий, охватывающий два противоположных режима децентрализации и централизации, и возникают различные логики управления, в которых управление правилами и кодовое регулирование дополняют друг друга. Эта логика управления была реализована на практике в процессе социального строительства, в результате создана открытая и безопасная цифровая экосистема, совместный многоуправленческий круг и инклюзивный круг распределения дивидендов в рамках совместного строительства, совместного управления и совместного использования, тем самым заложена научно-техническая основа для модернизации национальной системы управления и потенциала управления. Цель работы заключается в осмыслении концепта «умное общество» в его взаимосвязи с феноменом цифровизации экономики и в изучении практики управления и развития такого общества. Научная новизна и оригинальность состоит в развитии теоретико-методологических подходов и понятийного аппарата исследования сущности «умного» общества в условиях цифровизации экономики; в разработке научно-методических основ комплексной оценки состояния, тенденций развития «умного» общества в Российской Федерации и Китае; в формировании комплекса практических мероприятий и перечня показателей, характеризующих развитие «умного» общества.

Россия, китай, цифровизация, Россия, Китай, «умное» общество, логика и практика управления, совместное использование

Короткий адрес: https://sciup.org/147241693

IDR: 147241693 | УДК: 316.77 | DOI: 10.15838/esc.2023.4.88.5

Текст научной статьи Цифровизация и развитие «умного» общества: логика и практика управления

В эпоху экономической глобализации цифровая экономика стала основным двигателем экономического развития, не только способствуя более быстрому росту валового внутреннего продукта (ВВП), но и повышая производительность, содействуя трансформации структуры потребления, оптимизации структуры инвестиций, увеличению масштабов экспорта предприятий, улучшению качества человеческого капитала и развитию новых «умных» городов.

Переход от внедрения цифровых технологий к комплексному построению международной цифровой экосистемы требует новых подходов и изменений. Данная тенденция отражает необходимость эффективного трансграничного взаимодействия всех участников процесса цифровизации: органов государственной власти, бизнеса, образовательных учреждений, промышленных предприятий и финансовых структур.

Индустрия 4.0 – это не просто изменение образа жизни, не просто цифровизация коммуникаций предприятий друг с другом и с органами власти, не просто автоматизация рабочих процессов и замена человеческого ресурса программным обеспечением. Это трансформация принципов государственной деятельности и построения бизнеса, менталитета и сознания.

Углубление процесса информатизации, современные средства массовой информации и среда сделали традиционное общество «интеллектуальным», приведя человечество к «умному» обществу. Информационная революция, вызванная стремительным развитием цифровых технологий, основательно сформировала все аспекты этого общества, преобразуя и изменяя образ жизни, мышления, взаимодействия людей, а также социальный порядок. Популяризация промышленного Интернета и Интернета вещей, а также продвижение интеллекту- альных проектов, таких как «умный город» и «умный транспорт», со временем продемонстрировали особую цифровую логику социального управления, что разнообразило концепцию совместного строительства, совместного управления и совместного использования. Все более зрелая концепция социального управления создала научно-техническую базу для модернизации национальной системы управления.

Цель работы заключается в осмыслении концепта «умное общество» в его взаимосвязи с феноменом цифровизации экономики и в изучении практики управления и развития такого общества. Ее научная новизна и оригинальность состоит в развитии теоретико-методологических подходов и понятийного аппарата исследования сущности «умного» общества в условиях цифровизации экономики; в разработке научно-методических основ комплексной оценки состояния, тенденций развития «умного» общества в Российской Федерации и Китае; в формировании комплекса практических мероприятий и перечня показателей, характеризующих развитие «умного» общества.

Материалы и методы исследования

Работа основана на применении междисциплинарного подхода, предполагающего использование единой методологической базы с целью обобщения результатов исследований научных, технологических, производственных, социально-экономических, институциональных, управленческих, политических, правовых и других направлений, с помощью которых осуществляется комплексный анализ ключевых факторов цифровой трансформации экономики и развития «умного» общества.

Информационной базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных экономистов в сфере научно-технического и инновационного развития, государственного управления; ученых, занимающихся разработкой цифровизации экономики, проблемами формирования и реализации цифровой трансформации экономики во взаимосвязи с проблемой социально-экономического развития.

В рамках исследования применялись научные методы: аналитический обзор теорети- ческой информации; анализ и обработка статистической информации; обзор нормативноправовой базы в сфере регулирования цифровой экономики; обобщение и представление результатов в графическом виде.

Теоретические аспекты исследования Цифровая экономика и «умное» общество

Термин «цифровая экономика» был впервые введен американским бизнесменом Тапскоттом Доном (1996), который признан «отцом мировой цифровой экономики». Он подробно остановился на влиянии Интернета на экономику и указал, что развитие электронной коммерции будет определять дальнейшую тенденцию развития цифровой экономики, но не проводил глубокие количественные исследования последней. Цифровая экономика является важной движущей силой более справедливой и эффективной цифровой трансформации (Zuo, Chen, 2021).

С.А. Белозеров считает, что распространение и совершенствование цифровых технологий влияют на развитие производственных отношений, экономических структур и образования и определяют новые требования к связи, вычислительной мощности, информационным системам и услугам (Belozyorov et al., 2020). Ю.Н. Гузов в качестве самых значимых инноваций в цифровой экономике называет появление искусственного интеллекта и робототехники, криптовалют, формирование «умных» заводов, «умных» городов, «умных» вещей, технологии блокчейн и т. д. (Гузов, 2021). И.А. Стрелкова утверждает, что в современном деловом мире цифровая экономика понимается как быстрорастущий сектор экономики, который полностью меняет привычные деловые отношения и существующие бизнес-моде-ли (Стрелкова, 2018).

По словам Хуан Цзе, цифровая экономика – это новая экономическая форма, в которой ресурсы данных являются ключевым элементом, современные информационные сети – основным носителем, конвергенция приложений информационных и коммуникационных технологий и цифровая трансформация всех факторов – важной движущей силой, способствующей справедливости и эффективности (Jie, Ying, 2022).

Таким образом, в современных условиях экономика претерпевает существенные качественные изменения, связанные с ее переходом с уровня индустриального развития на новый постиндустриальный уровень, который характеризуется повышением степени интеллектуализации всех видов деятельности и информатизацией всех технологических процессов.

Информатизация и цифровизация экономических процессов становятся всеобъемлющей тенденцией, охватывающей не только непосредственно информационно-коммуникационную отрасль, но и все сферы хозяйственной деятельности. Интернет-торговля, цифровое производство, «умные» электросетевые системы, беспилотный транспорт, персонализированное здравоохранение – в каждом из направлений ощущается влияние набирающей обороты цифровой революции. В итоге это находит отражение в изменении структуры трансграничных потоков ресурсов. С 2005 года ежегодные международные потоки информации возросли почти на 70% (Бублик и др., 2018). При этом потоки миграции увеличились лишь на 20%, а капитала и товаров – около 5–7%.

Технологическая революция конца ХХ века обусловила переход от «материального» к «информационному» обществу, основанному на превращении информации в приоритетный фактор производства, который выражается в таких социально-экономических преобразованиях, как изменение структуры ВВП, появление новых профессий, развитие инфокоммуника-ционной инфраструктуры общества, глобализация и цифровизация экономики, конвергенция услуг и технологий, сетей и систем передачи и обработки информации (Кузовкова и др., 2017).

Теоретический базис развития информационных технологий в контексте внедрения их в производство формировался в рамках нескольких теоретических воззрений. Их основу составляют теории информационного общества; постиндустриального общества (Bell, 2001); экономическая теория новой индустриализации; теория нового индустриального общества (Гэлбрейт, 2004) и др.

Информационное общество как концепция начало формироваться в результате развития постиндустриальной доктрины, отводившей информации и знаниям главную роль в развитии производства и общества. Вместе с тем в научном сообществе до сих пор нет единого мнения относительно методологических подходов к определению экономики постиндустриального общества, отсутствует единый общепринятый термин.

В литературе при определении современных процессов в экономике в русле информационного общества используются термины «экономика знаний», «информационная экономика», «умное» общество.

На наш взгляд, «умное» общество – это общество, в котором эффективность социальноэкономического развития зависит от производства, обработки, хранения и передачи информации. Таким образом, под «умным» обществом следует понимать качественное улучшение социально-экономического состояния общества посредством современных информационнокоммуникационных технологий. Его возникновение и развитие было бы неосуществимо без адекватной технологической базы, делающей возможным распространение кодифицированных знаний вне пространственных ограничений при минимальных затратах времени и труда.

Изменения формы «умного» общества

Наряду с ускоренным развитием цифровых технологий агрегация различных данных положила начало революции факторов производства, а инновации различных новых бизнес-моделей стали «двигателем» для восстановления социального порядка. Новая форма общества преодолела осязаемые барьеры реального мира, где люди постепенно выходят за пределы физического структурированного пространства и исследуют неструктурированное пространство цифровой формы. Итерации информационных технологий сблизили пользователей цифровой среды. Даже если люди находятся далеко друг от друга в реальном мире, они могут «встретиться в сети», почувствовать присутствие друг друга и вместе пережить какой-то опыт. Переплетение времени и пространства в конечном счете представляет собой набор путей, по которым можно обмениваться информацией и развивать социальную поддержку, ресурсы и связи (Changshan, 2020).

-

(1) Цифровое пространство разбавляет реальное пространство.

С одной стороны, цифровое пространство перестраивает модели поведения. В «умном» обществе уплощение или горизонтализация организационной структуры на рабочем месте имеет тенденцию превращать труд в выражение творчества, а механическая модель традиционной фабрики или компании постепенно заменяется устойчивой, интерактивной и открытой моделью (Kapur, 2014).

Интерес к цифровому пространству закрепил постоянное внимание в качестве поведенческой нормы. В процессе адаптации к цифровому пространству люди все больше развивают в себе способность свободно переключаться с одного аспекта на другой.

С другой стороны, цифровое пространство меняет социальные отношения. Виртуальная реальность, появившаяся благодаря информационным технологиям, больше не зависит от фактического местоположения. Люди получают возможность пользоваться преимуществами виртуального «третьего пространства» за пределами дома и рабочего места.

В виртуальном мире они могут участвовать в добровольно выбранной, непринудительной форме. Низкий уровень обязательств позволяет им ощущать свое присутствие в масштабных беседах, даже если они принимают в них лишь незначительное участие. Такой способ ощущения межличностных отношений дает индивидам возможность почувствовать интеграцию в общество, где их жизнь важна и ценится (Chayko, 2019).

Для некоторых чрезмерное пребывание в информационном пространстве может привести к нездоровому бегству от обязанностей вне сети, но существование и расширение «третьего пространства» благоприятно влияет на общество в целом, поскольку продолжает перестраивать социальные отношения.

-

(2) Потребность в расширении масштабов цифрового пространства порождает более практическое освоение реального мира.

Во-первых, вследствие доступности информации в цифровом пространстве растет число пользователей и усиливается влияние средств коммуникации на них. К декабрю 2022 года число людей, просматривающих онлайн-видео (включая короткие видеоролики) в Китае достигло 1,031 млрд человек, увеличившись на 55,86 млн по сравнению с декабрем 2021 года, что составляет 96,5% от общего числа интернет-пользователей. Среди них число пользователей коротких видео – 1,012 млрд человек, на 77,7 млн больше, чем в декабре 2021 года, т. е. 94,8% от общего числа интернет-пользователей1.

Между тем, аудитория погружается в свой собственный информационный кокон и постепенно теряет инициативу выйти из своей зоны комфорта. Несмотря на растущее число медиаплатформ, поиск информации становится все более однородным и ограниченным, за чем следует манипуляция общественным мнением и усиление эффекта эхо-камеры, что постоянно ослабляет суждения аудитории.

Более того, большинство социальных сообществ, которые не следуют модели «победитель получает все», имеют одну общую черту: они часто паразитируют на уже существующих социальных сетях, так что расширение влияния в цифровом пространстве порождает больше практического опыта в реальном мире (Hind-mann, 2016).

-

(3) Реальный мир и цифровое пространство совместно конструируются и взаимно формируются реальностью и вымыслом.

Хотя между цифровым и физическим пространством существуют значительные различия, новые онлайн и офлайн аспекты человеческой жизни, обусловленные информационными технологиями, не могут существовать обособленно друг от друга. Ускоренное обновление информационных технологий, таких как Интернет, большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект, а также быстрое появление новых моделей и бизнес-моде-лей, таких как промышленный Интернет, экономика платформ и бесконтактная экономика, не только способствовали интеграции физического и цифрового пространства, широкой и глубокой интеграции элементов данных с реальной экономикой, но и разрушили отраслевые барьеры по горизонтали, сделав трансграничную интеграцию нормой и внеся большой вклад в развитие «умного» общества. В 2021 году масштабы цифровой экономики Китая достигли 45,5 трлн юаней, в том числе масштаб цифровой индустриализации – 8,4 трлн юаней, что составляет 18,3%, а масштаб цифровизации промышленности – 372 000 юаней (81,7%)2.

Активное развитие новых моделей и отраслей привело к появлению ряда новых рабочих мест, таких как работники по доставке электронных контрактов, операторы цифрового бизнеса, преподаватели в сфере онлайн-обра-зования, руководители закупок общественных групп, покупатели авторских прав и так далее.

В культурном контексте, уникальном для «умного» общества, допускающем свободное участие и широкую мобильность, также наблюдается рост группы «просьюмеров» («prosumers» – неологизм, образованный от «producer – производитель» и «consumer – потребитель») (Heb-blewhite, 2016). В отношении многочисленных материалов, создаваемых, конфигурируемых, потребляемых и распространяемых в Интернете, они являются как пассивными потребителями, так и цифровыми рабочими, которые очень активны и постоянно производят контент для общественного потребления, а свободное совместное использование, обмен и потребление контента стимулируют рост культуры соучастия.

Глубокое пересечение двух слоев пространства позволило современному обществу выйти за рамки простой цифровизации, что считается «началом четвертой промышленной революции», поскольку способствует рождению глобальной платформы, тесно связанной с реальным миром (Schwab, 2016).

Цифровизация и «умное» общество

Таким образом, цифровизация меняет сам характер производства и предоставления услуг за счет внедрения совершенно новых технологий и платформ предоставления услуг, появления цифровых форматов для предоставления услуг, устранения посредников, пересмотра принципов взаимодействия с клиентами, поставщиками и партнерами, возможности создания экосистем и подключения в инфраструктуру партнеров и подрядчиков, возникновения новых схем оплаты.

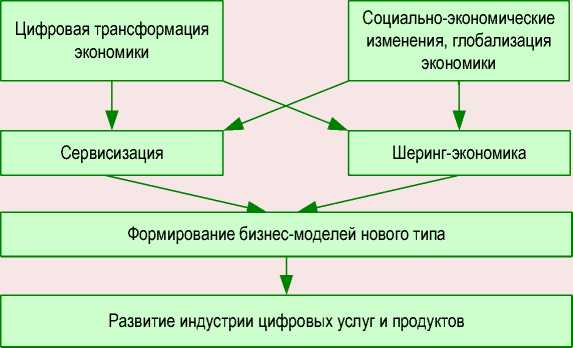

Развитие цифровизации определяется сочетанием следующих ключевых тенденций ( рис. 1 ): 1) цифровая трансформация экономики и социальной жизни; 2) социально-экономические процессы глобализации и устойчивого развития; 3) тенденции сервисизации и

Рис. 1. Тенденции, определяющие развитие цифровизации в настоящее время

Источник: (Горбашко, Ватолкина, 2019).

появление гибридных продуктов; 4) развитие экономики совместного потребления и экономики сотрудничества.

Опыт компаний по внедрению цифровых технологий в производство в США, странах Европейского союза и Китае показывает, что уровень цифровизации в них все еще невысок, в среднем он составляет лишь около 25% от общего потенциала сектора ( табл. 1 ).

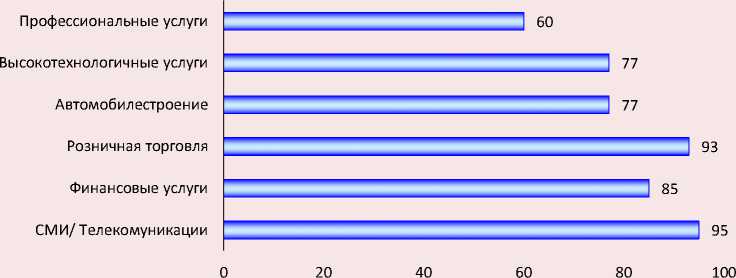

Мировой опыт свидетельствует о том, что в наиболее развитых в цифровом отношении секторах экономики работает принцип «победитель получает все». На сегодняшний день на 10% компаний с наибольшим доходом от цифровизации приходится до 80% дохода, полу- чаемого в их секторе: от 60% в сфере профессиональных услуг до более 90% в средствах массовой информации и телекоммуникациях (рис. 2).

Процессы цифровизации в России получили импульс развития в последние годы. Существенных успехов в этой сфере достигли частные компании, постепенно меняется рынок труда, государство реализует крупные инфраструктурные проекты, широко внедряются Интернет, мобильная и широкополосная связь. Несмотря на предпринимаемые усилия, Россия и Китай пока отстают от стран – цифровых лидеров по ключевым показателям развития цифровизации экономики, в частности от стран

Таблица 1. Уровень использования цифровых технологий по отраслям в США, странах ЕС и Китае

|

Отрасль |

Организации, использующие цифровые технологии, % |

Факторы, сдерживающие развитие отрасли в условиях цифровизации |

||

|

Денежные поступления |

Автоматизация и цепочка поставок |

Цифровая рабочая сила |

||

|

Фармацевтика |

13,4 |

+ |

+ |

+ |

|

Деловые и профессиональные услуги |

17,0 |

+ |

+ |

|

|

Здравоохранение |

24,3 |

+ |

||

|

СМИ |

25,0 |

+ |

||

|

Потребительские товары |

28,5 |

+ |

||

|

Финансовые услуги |

29,7 |

+ |

+ |

|

|

Телекоммуникационные услуги |

31,0 |

+ |

+ |

|

|

Розничная торговля |

46,0 |

+ |

||

|

Туристические услуги |

51,0 |

+ |

||

|

Средний уровень по отраслям |

25,0 |

|||

|

Источник: mckinsey.com |

||||

Рис. 2. Доля дохода 10% крупнейших компаний, использующих цифровые технологии, в секторе, %

Таблица 2. Сравнительная характеристика уровня развития цифровых услуг в России, Китае и странах ЕС в 2021 году, %

|

Показатель |

Россия |

Китай |

Страны ЕС |

|

Доля населения, совершающего покупки онлайн |

42 |

48 |

75 |

|

Доля организаций, использующих CRM-системы |

17 |

14 |

38 |

|

Доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли |

3,9 |

15,9 |

14,8 |

|

Доля населения, получающего госуслуги онлайн |

40 |

23 |

56 |

|

Доля организаций, имеющих интернет-сайт |

51 |

43 |

75 |

|

Уровень проникновения мобильного Интернета |

77 |

98 |

68 |

|

Уровень проникновения Интернета |

76 |

82 |

88 |

|

Составлено по: Тенденции развития интернета в России и зарубежных странах: аналитический доклад / Г.И. Абдрахманова, О.Е. Баскакова, К.О. Вишневский [и др.]; Координационный центр национального домена сети Интернет, Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2020. 144 с.; Tadviser; Росстат; Комерсант; Тинькофф; Eurostat, Profit. |

|||

Европейского союза ( табл. 2 ). Так, в России и Китае почти в два раза ниже доля организаций, имеющих интернет-сайты, наблюдается низкая активность граждан, получающих госуслуги через Интернет и совершающих покупки онлайн, а также меньшее число организаций, имеющих CRM-системы.

Уровень развития цифровых технологий оказал наиболее значительное влияние на трансформацию сектора услуг, позволив неограниченное масштабирование бизнеса. По итогам 2019 года вклад интернет-экономики в экономику России составил почти 4 трлн руб. Основную долю занимает сектор электронной коммерции (финансов и торговли) и электронных платежных услуг, который является наиболее быстрорастущим сектором цифровой экономики3.

Основным фактором развития цифровой экономики и «умного» общества принято считать уровень проникновения Интернета. В последние годы его аудитория растет медленно, в основном за счет подключения пользователей старшего поколения. Показатели, характеризующие динамику использования электронных услуг в Российской Федерации в период 2013– 2020 гг. (табл. 3), позволяют сделать вывод о том, что наиболее быстрыми темпами возрастает использование сети Интернет для заказа товаров, услуг (226%), получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (242,9%). За исследуемый период с 12 до 59% вырос удельный вес населения, использующего мобильный Интернет с помощью смартфонов.

Показатель проникновения Интернета в предпринимательский сектор и социальную сферу также является высоким, он практически не изменился с 2013 года.

Для повышения уровня цифровизации сферы услуг в целях развития «умного» общества необходим комплекс мер по снижению их стоимости, а также повышению качества, в первую очередь простоты, полезности и безопасности. Восприятие качества электронных услуг и намерение их использования зависят от личностных, социальных и маркетинговых факторов, поэтому в настоящее время в первую очередь на увеличение аудитории пользователей и развитие «умного» общества влияют формирование положительного имиджа электронных услуг, повышение уровня информационной грамотности населения и накопление положительного опыта использования услуг.

Термин «умное» общество широко используется как девиз, который указывает на видение нации или будущий план региона по достижению высокоразвитого информационного общества.

В большинстве исследований «умное» общество описывается как состояние, при котором качество жизни граждан, а также эффективность, производительность и конкурентоспособность общества значительно улучшаются благодаря широкому применению таких передовых информационно-коммуникационных технологий, а также технологии искусственного интеллекта.

Таблица 3. Выборочные показатели, характеризующие динамику использования электронных услуг в Российской Федерации в период 2013–2020 гг., %

Показатель использования электронных услуг 2013 2014 2015 2016 2018 2020 2020 к 2013, % Удельный вес населения, когда-либо использовавшего Интернет, в общей численности населения в возрасте 15–74 лет 71,0 74,1 77,7 80,8 83,7 87,3 122,9 Удельный вес населения, использующего Интернет практически каждый день, в общей численности населения в возрасте 15–74 лет 48,0 51,6 55,1 57,7 60,6 68,8 143,3 Удельный вес населения, использующего Интернет для заказа товаров, услуг, в общей численности населения в возрасте 15–74 лет 15,3 17,8 19,6 23,1 29,1 34,7 226,8 Удельный вес населения, использующего Интернет для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения в возрасте 15–72 лет, получавшего за последние 12 месяцев государственные и муниципальные услуги 30,8 35,2 39,6 51,3 64,3 74,8 242,9 Удельный вес организаций предпринимательского сектора (в их общем числе), использующих: Широкополосный интернет 80,8 81,4 78,9 80,5 81,6 – 101,0 Облачные сервисы 11,0 13,8 18,4 20,5 22,6 – 205,5 Электронный обмен данными между своими и внешними информационными системами 24,1 53,1 59,2 61,6 62,2 – 258,1 Удельный вес организаций социальной сферы (в их общем числе), использующих: Широкополосный интернет 75,8 79,2 79,3 81,5 83,5 – 110,2 Облачные сервисы 12,0 14,1 20,0 21,8 24,4 – 203,3 Электронный обмен данными между своими и внешними информационными системами 49,8 57,6 61,0 62,6 – 125,7 Удельный вес населения, использующего мобильный Интернет с помощью смартфонов 12,0 18,0 37,0 42,0 52,0 59,0 491,7 Источники: Индикаторы цифровой экономики 2017: статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гох-берг [и др.]; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2017. 320 с.; Индикаторы цифровой экономики 2019: статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, Л.М. Гохберг, М.А. Кевеш [и др.]; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2019. 248 с.; Проникновение Интернета в России. Москва. Исследование GfK. URL: press-release/issledovanie-gfk-proniknovenie-interneta- v-rossii/

Слово «умный» часто используется в составе понятий, например «умный» телефон, «умный» автомобиль, «умный» дом и др. Слово «умный» в этих случаях означает, что автомобиль, дом, здание или сельскохозяйственный объект выполняют свои функции автономно с помощью технологий программирования или искусственного интеллекта без применения ручных манипуляций владельца. Вместе с тем понятие «общество» включает своего рода субэлементы: управление, граждане, образ жизни и т. д., поэтому для того, чтобы общество называлось «умным», разумными должны быть управление им, его граждане и их образ жизни (Нетесова, 2020).

«Умное» общество использует потенциал технологий для повышения производительно- сти труда людей, чтобы дать возможность использовать свои ресурсы для действительно значимых действий и взаимоотношений, в конечном счете – для улучшения состояния здоровья, благополучия и качества жизни населения.

Центр больших инноваций определил пять факторов, которые будут способствовать развитию «умного» общества, охватывая то, что для этого необходимо: использующую данные культуру; обладающих правами и возможностями и цифровой грамотностью граждан; наделяющие правами и возможностями государственные учреждения, обеспечивающие «умное» руководство; наделяющие правами и возможностями инфраструктуры; а также открытые платфор- мы и рынки. Именно этим аспектам следует уделять основное внимание, чтобы в максимальной степени использовать перспективы, открываемые следующей волной развития «умного» общества4.

Формирование «умного» общества зависит от степени развития цифровых технологий. «Умные» технологии делают нашу жизнь лучше по трем основным направлениям:

– в настоящее время практически все виды деятельности осуществляются более эффективно и действенно;

– цифровые технологии изменяют нормы взаимоотношений, делая возможными новые виды взаимоотношений, расширяя и укрепляя связи людей;

– создаются новые виды бизнес-моделей, которые формируют новые ценности и способствуют их приращению путем повышения эффективности и действенности, благодаря новым формам и нормам взаимоотношений, а также новаторским и дополняющим продуктам и услугам.

Интернет также оказывает значительное влияние на хозяйственную деятельность и взаимодействие предприятий. Облачные хранилища данных, интегрированные системы заку- пок и «социальные сети предприятий», которые улучшают связь в режиме реального времени внутри организаций и между организациями, помогают государствам повышать качество жизни своих граждан. Таким образом, «умные» цифровые технологии помогают создавать «умное» общество.

Общество включает такие составляющие, как политика, государственное управление / государственная служба, производственная/ экономическая деятельность, формирование знаний (образование), культура (отношения и образ жизни) и граждане. Ввиду этого характеристики «интеллектуальных возможностей» можно описать в отношении каждого компонента общества ( табл. 4 ).

Таким образом, «умное» общество можно описать следующим образом: это общество, в котором сферы политики, государственного управления / государственной службы, производственной и экономической деятельности, формирования знаний, культуры, а также гражданская сфера существуют и функционируют при активном участии граждан не только за счет использования перспективных ИКТ, но и благодаря изменениям в законодательной сфере и системах общества.

Таблица 4. Основные черты «умного» общества

|

Категория |

Характеристики или черты, необходимые для того, чтобы общество могло называться «умным» |

|

Политика |

Активное участие граждан в политике (разработка законодательной базы и политики); открытость процессов разработки законодательной базы/политики |

|

Государственное управление / государственная служба |

Активное участие граждан в процессе государственного управления и предоставления услуг; открытость процесса государственного управления и предоставления государственных услуг; переход от ориентированного на государственных служащих к ориентированному на граждан государственному управлению и предоставлению государственных услуг |

|

Производственная и экономическая деятельность |

Разработка продуктов и услуг, обеспечивающих автономность работы или функционирования на основе технологий зондирования и искусственного интеллекта; реализация спроса и интереса граждан в сфере производственной и экономической деятельности |

|

Формирование знаний (образование) |

Активное участие рядовых граждан в процессе формирования знаний, например коллективный интеллект; реализация в учебных заведениях принципа, согласно которому ученик является главным участником учебного процесса |

|

Культура (отношение и образ жизни) |

Формирование культуры, направленной на содействие инновационному образу жизни, ориентированному на потребности гражданина; гармонизация разнообразных образов жизни и цен-ностей/взглядов путем недискриминационного отношения ко всем гражданам независимо от их статуса, в том числе расовой и гендерной принадлежности, возраста, уровня дохода, региона проживания и т. д. |

|

Граждане |

Развитие потенциала каждого гражданина для участия в создании информации и общественной деятельности |

4 Question 1/2: Creating the smart society: Social and economic development through ICT applications. Final Report. ITU, 2017. URL:

Логика управления «умным» обществом

Развитие Интернета вещей и зависимость людей от «умных» устройств вывели объем и тип собираемых данных на новый уровень, ускорив положительную обратную связь между большими данными и алгоритмическим анализом. Функция алгоритмов больше не ограничивается прогнозированием и обслуживанием, поскольку правительства и платформы все чаще используют их для содействия развитию цифровой экономики и построения социального порядка. Однако вместе с расширением сферы применения алгоритмического анализа возникают вопросы, которые уже не всегда связаны с простым построением и расчетом моделей. Стоит отметить, что в процессе сближения алгоритмического анализа с повседневной жизнью появились некоторые тревожные тенденции, заслуживающие нашего внимания.

-

(1) Ценностная ориентация сочетания алгоритмов больших данных с малыми данными

В первую очередь отметим алгоритмический сговор. В целом подробный анализ индивидов в цифровом обществе можно рассматривать как нейтральную интерпретацию объективного мира, а прозрачность рыночной среды положительно коррелирует с полезностью механизмов конкуренции. Однако вместе с углублением социальной прозрачности обычные различия между индивидами могут расширяться из-за резкого увеличения объема доступной информации, что приводит к иллюзии полностью конкурентного и равновесного рынка, но на самом деле это неявное распределение ресурсов клиентов с помощью тонких алгоритмов для принятия сознательного параллельного поведения, направленного на определенные группы (Ezrachi, Stucke, 2018). Под совместным влиянием атрибутов онлайн-рынка, легкости доступа к данным, постоянного совершенствования алгоритмов и повышения прозрачности рынка в сочетании с продвижением аналогичных алгоритмов создается платформа для алгоритмического сговора, результаты прочного сговора поддерживаются, а негативное воздействие на отдельных лиц постоянно расширяется.

Вторая тенденция касается алгоритмической дискриминации. Использование алгоритмов может в определенной степени устранить структурные двусмысленности в социальных отношениях. Например, такие платформы, как

Alipay и WeChat, могут отбирать потребителей на основе показателей среднего объема потребления, частоты ежедневного потребления и статуса заемщика, эффективно выявлять людей с низким и средним уровнем дохода или с высокой покупательной способностью, чтобы собирать данные для потенциального предложения финансовой помощи и содействия этим целевым демографическим группам. Однако результаты алгоритмического сговора могут таить в себе неявные и глубокие уровни угнетения и дискриминации. Когда высокоавтоматизированные программы проводят дифференциацию между группами населения на основе собранных идентификационных данных, их склонность к предвзятому измерению и отбору данных позволяет внедрять несправедливые предположения и ценности на каждом этапе создания алгоритма, что негативно сказывается на неблагополучных группах населения. Кроме того, чрезмерная зависимость от корреляции данных может привести к пренебрежению точностью данных при работе алгоритма. Когда ошибки систематизируются, алгоритмический контроль не работает. В случае коллективной дискриминации группы могут организовать протест, но в случае алгоритмической несправедливости и дискриминации отдельных людей они могут быть совершенно не осведомлены о причинах или испытывать трудности с эффективным протестом.

На самом деле индивидуальные потребности и ценностные предпочтения в основном вытекают из оценки ценности вещей, а «расчеты», скрывающиеся в алгоритме, делают рациональное мышление, основанное непосредственно на индивидуальных биологических инстинктах или врожденных моральных ценностях, менее устойчивым (Pentland, 2015). Далее, компьютерные системы могут эволюционировать в более сложные архитектуры и состояния связи, но это не означает, что алгоритмы в будущем целенаправленно обретут самосознание (Zarkadakis, 2017); зависимость человека от алгоритмов не равнозначна обретению компьютерами человеческого сознания. Соответственно, в новой социальной форме, созданной людьми и машинами, хотя вопросы могут становиться все более разнообразными и сложными, а спектр профессиональных навыков людей будет продолжать развиваться, направление реагирования на призывы людей и создание более справедливого социального контракта для удовлетворения их ожиданий остается неизменным. Людям по-прежнему необходимо «быть скромными и помнить о сути человеческой природы» (Mayer-Schonberger, 2013), не впадать в «высокомерие знания», вызванное чрезмерной зависимостью от алгоритмов данных, и начать исследовать малые данные с точки зрения проявления более глубокого чувства человечности.

Если большие данные – это совокупность индивидуальных или локальных данных, перетекающих в общие или целостные данные, то малые данные – это персонализированный и целевой «обратный поток» после формирования пула данных, через погружение в восприятие индивидуальных черт, наблюдение за незначительным поведением и персонализированное маркирование данных для изучения неудовлетворенных и даже неизвестных потребностей.

Взаимосвязь между алгоритмическим анализом, построенным на данных и структурированной информации, и иммерсивной добычей малых данных не является противоречивой. Во-первых, алгоритмы больших данных и добывание малых данных образуют симбиоз в принятии научных решений. Алгоритмический анализ моделей распознавания предсказывает будущее поведение на основе агрегирования данных об отдельных людях и воспринимаемых похожих сущностях, а алгоритмы, построенные на внутренних вычислениях и встроенных предпочтениях, влияют на результат поиска человека в Интернете. Ослабление привычного человеческого мышления таково, что в ближайшем будущем мы, возможно, больше не сможем наблюдать за своим истинным «я», поскольку алгоритмы будут решать за нас, «кто мы и что мы должны знать о себе» (Harari, 2018). А добывание малых данных – это создание оплота равновесия на «полюсах», недоступных алгоритмам больших данных, и дополнение «холодных» алгоритмов ощущением «человеческого» тепла. Во-вторых, эти два понятия находятся в прогрессивных отношениях. Алгоритмы больших данных выстраивают канал связи между количеством информации и неопределенностью мира через исчерпывающее перечисление, чтобы представить значимые корреляции меж- ду вещами в количественном анализе. Вероятность кодирует убеждения о статичном мире, в то время как причинность говорит о том, меняются ли вероятности при изменении мира и как они меняются, независимо от формы, через которую они реализуются (Pearl, Mackenzie, 2019). Малый анализ данных в пределах диапазона, определенного количественным анализом, который уже устранил неопределенность, – это способ использования качественного анализа для дальнейшего понимания закономерностей и раскрытия ценности данных с целью формирования курса действий, способствующих достижению желаемых результатов.

-

(2) Сценарии порядка, в которых сопоставляются децентрализация и централизация

Революция информационных технологий перестроила основу порядка и когнитивную архитектуру человеческого общества.

С одной стороны, существует логическая революция децентрализации. Интернет открыл новую эру связанных сетей и децентрализованной коммуникации, производство и распространение информации перешло от централизованного к децентрализованному, как и власть управления (Xuefeng, Ping, 2018), в результате чего традиционная структура социального управления столкнулась с серьезными проблемами. Например, в работе платформы под воздействием многочисленных влияний, вызванных растущей персонализацией потребностей клиентов, диверсификацией источников информации, каналов передачи и обработки, маркетизацией внутриорганизационных отношений, а также увеличением плотности и частоты социальных связей, пирамидальная организационная структура, характерная для крупномасштабного производства, постоянно подвергается воздействию и оспаривается, границы предприятий все больше размываются, а границы различных платформ постоянно расширяются, различные участники сделок интегрируются и конвертируются, формируя тем самым многосторонний рынок с веб-подобной структурой. Распределенная сеть значительно расширила доступ людей к информации, коренным образом изменив традиционную централизованную, иерархическую и нисходящую информационную парадигму, обеспечила возможность более ценного взаимодействия между людьми посредством детального обмена виртуальными, но универсальными и стандартизированными цифровыми идентификаторами.

Другой пример: по мере созревания и вывода на рынок 5G, искусственного интеллекта и других технологий приложения на основе сценариев искусственного интеллекта для персональных помощников, самостоятельного вождения, образования и других отраслей будут генерировать огромный спрос на ресурсы граничных вычислений5. Ускоренное расширение масштабов данных привело к экспоненциальному росту числа устройств, к которым необходимо получить доступ, и данных, которые необходимо обрабатывать в облачном пространстве. Краевые вычисления возникли для того, чтобы снять проблему чрезмерной централизации, появившуюся в модели централизованной обработки данных на центральных серверах, поскольку краевые вычисления развертывают узлы с возможностями кэширования и вычислительной обработки на границе сети для непосредственного удовлетворения конкретных потребностей бизнеса на местном уровне (Li-gang, 2019). Обработка частных и избыточных данных на границе сети в непосредственной близости от источника данных означает развертывание новой платформы обработки данных между конечными устройствами и опорной сетью, что значительно снижает задержку отклика данных и затраты на широкополосную связь и эффективно снимает нагрузку с центрального сервера. Поэтому она подходит для различных промышленных приложений в условиях распределенной архитектуры и в большей степени соответствует реалистичным потребностям эпохи Интернета вещей.

Аналогичным образом все правила в децентрализованной сети представлены в виде смарт-контрактов, а безусловное доверие между узлами, не зависящее от третьих лиц, разрушает барьер жесткого кредитного неравенства в централизованном мире. Механизм консенсуса, представленный в виде кода или полукода, также гарантирует свободную волю двух сторон при заключении контракта.

Как видим, децентрализованная сеть точно определяет полномочия доступа и участие узлов, а такие ее качества, как неизменяемость, безусловное доверие, автоматическое исполнение, связанное соединение и т. д., создают децентрализованный автономный экологический ландшафт. Важная технология, открывающая новую эру Интернета, распределенное хранилище данных, построенное на основе блокчей-на, использует голографическую последовательную структуру с несколькими резервными копиями и алгоритм асимметричного шифрования в качестве предпосылки, открывая новую распределенную и общую парадигму, которая ослабляет и разделяет центральный контроль, чья архитектура с открытым исходным кодом позволяет итеративно обновлять алгоритм консенсуса и быть более совместимым, что означает конец социальной экономической и расовой гегемонии. Кроме того, это также положит конец дискриминации по состоянию здоровья и полу.

С другой стороны, существует тенденция рецентрализации. Во-первых, индивидуальные информационные данные попадают в пул данных. Чем больше объем данных, тем лучше они подходят для повышения точности предсказания алгоритма, образуя промежуточный узел, который имеет тенденцию к стабильности. В радиусе этого промежуточного узла платформы стремятся повысить скорость подключения к сети и эффективность алгоритмов больших данных в погоне за цифровой конкурентоспособностью. Они продолжают использовать алгоритмы для получения доминирующей власти на рынке и применяют инструменты данных для выяснения рыночных клиринговых цен, подавляя аналогичных конкурентов и сужая выбор пользователей. Сразу после этого ускоряется процесс разделения социальных клеток, что приводит к цифровому разрыву между группами населения из-за различий в доступе к цифровым технологиям и их использовании, а затем к постепенному формированию монопольных преимуществ некоторыми предприятиями в процессе захвата цифровой конкурентоспособности, что, в свою очередь, еще больше углубляет цифровой разрыв. Следовательно, безудержный рост алгоритмов больших данных приводит к чрезмерной концентрации богатства и власти, что ведет к еще более трудноразрешимым проблемам цифрового неравенства.

Во-вторых, облачное пространство, в котором хранятся большие данные, стало командной позицией для компаний, за которую необходимо бороться. Очень немногие компании контролируют процесс глобального расширения сетевых центров обработки данных, и их монополия на большие данные и информационные технологии позволяет организациям и отдельным данным перемещаться в общий пул ресурсов в больших масштабах. Облачное пространство с его превосходными возможностями хранения данных и вычислительной мощностью изменило индустрию информационных технологий благодаря более эффективному объединению каналов и устройств. Именно потому что облачные вычисления предоставляют широкую, удобную формулировку сети по требованию, они позволили совершить качественный скачок в области данных, приложений, хранения, обработки и распространения информации. Облачное пространство «вовлечено в глобальную олигополию и находится на пути к глобальному «кружку избранных», все больше превращаясь в новое гравитационное поле для централизации (Mosco, 2017).

Опять же, технология блокчейн не является полностью децентрализованной или защищенной от централизации. В сети Bitcoin сначала узлы разделены таким образом, что майнеры могут получить признание ценности, превышающее ценность не-майнеров, добывая ресурсы за бухгалтерские вознаграждения, а затем конкуренция между майнерами за права на бухгалтерские вознаграждения усиливается, что приводит к разрыву в богатстве между узлами. В отсутствие внешнего регулирования вся сеть неизбежно приведет к монополизации ресурсов и отходу от первоначального замысла децентрализации. Согласно статистике по пулам для майнинга биткоина, ранжированным по принадлежащей им вычислительной мощности, в 2017 году на 10 крупнейших пулов приходилось около 85% вычислительной мощности всех пулов, а 40 крупнейших пулов собрали весь объем добычи биткоина (Ran, 2019). В биткоине в качестве механизма консенсуса используется доказательство нагрузки, а в качестве ядра – хешрейт, что обеспечивает низкий порог входа в сеть, а также справедливость и прозрачность процесса соревнования и тестирования майнеров, которые отражают процессуальную справедливость. Последующее быстрое развитие индустрии майнинга также привело к расширению арифметической власти и концентрации транзакций, что спровоцировало возникновение рецентрализованной олигополии.

В целом знамя децентрализации, поднятое в эпоху Интернета, поможет индивидам постепенно покинуть застывшее центральное поле, дав им больше власти, но в конкурентной борьбе рынка индивидам не избежать того, чтобы стать «жертвами» рецентрализации. От централизации, децентрализации к рецентрализации – это не повторение или регресс одного и того же процесса, а продвижение социальной эволюции на более высокий уровень в процессе миграции от социальных сетей к виртуальным сетям, носителем которых являются достижения интернет-технологий. В этом процессе законы децентрализации соединения и централизации узлов, децентрализации содержания и централизации способов, децентрализации коммуникации и централизации создания сопоставляются друг с другом, позволяя децентрализации и рецентрализации процветать в различных сценариях. Поэтому конституция «умного» общества – это не централизация эффективности и крайний коллективизм, не децентрализация справедливости и полный анархизм, а полицентричность, которая ищет баланс между ними на основе стабильности, то есть в общей структуре государственной организации принцип полицентричности используется для установления соответствующих весов справедливости и эффективности на разных уровнях всей системы социального взаимодействия (Sanderson, 2015).

-

(3) Принцип, согласно которому правила управления и регулирования кода дополняют друг друга

Интернет помог человечеству построить «умное» общество, в котором развитие информационных технологий создало новые возможности для человеческого общения и мобильности, а гетерогенная сеть приходит на смену однородной функциональной системе (Kuck-lick, 2018). В этой сложной сетевой системе,

где все взаимосвязано, двухуровневое пространство продолжает прорываться через установленный шаблон времени и пространства, чтобы ускорить интеграцию, а уникальность и различия, сохраняемые членами общества, становятся связующим звеном для построения сбалансированного общества. В результате социальное доверие претерпело глубокие изменения, поскольку механизм доверия, построенный на основе информационных технологий, полностью перевернул традиционное доверие в обществе знакомых, которое опирается на географические и родственные связи, и способствовал дальнейшему скачку вперед институционального доверия в обществе незнакомцев. Оцифровка и количественная оценка доверительных отношений обеспечивают свободное волеизъявление, свободное заключение договора, прослеживаемость всего жизненного цикла и сохранность трудовой стоимости с использованием Интернета в качестве границы, кода – в качестве носителя, данных и алгоритма – в качестве основы, что постоянно растворяет ограничения географии, происхождения и социальной системы и повышает толерантность к неопределенности и ошибкам. В цифровом пространстве, возникающем на основе специфической технической архитектуры, единственное, что могут распознать компьютеры, – это правовые нормы, преобразованные в коды. Поэтому необходимо ценить важную роль технического регулирования в управлении цифровым пространством, а в определенных рамках код можно даже рассматривать как юридические правила киберпространства (Xue-feng, Ping, 2018).

На начальном этапе работы платформы количество участников продолжает увеличиваться и каждая сторона может получить определенную ценность под действием эффекта позитивной сети. Когда набирается максимально количество пользователей, отношения между платформой и ее клиентами превращаются из беспроигрышного сотрудничества «взаимной выгоды» в игру с нулевой суммой «твоя потеря – моя выгода», в которой потребительские данные образуют замкнутый цикл в экосистеме платформы, а потребители кажутся вечными «мишенями», независимо от того, в чью сторону склоняется чаша весов. Быстрое увеличение объема и качества данных способствовало тому, что компании-платформы все больше и больше завладевают правом управления. В результате операционные платформы, занимающие доминирующее положение, начали игру в «ценовую дискриминацию существующих клиентов». Приложения и веб-сайты, предоставляющие онлайн-продукты или услуги, такие как покупки, бронирование поездок и вызов такси, стали секторами, на которые пришелся основной удар (Shouhu, 2020).

Очевидно, что конкурентное преимущество, полученное операционными платформами, полагающимися на регулирование кода, проявляется за счет благосостояния пользователей, что сопровождается ослаблением пользовательского опыта, снижением приверженности и «недовольством» пользователей при соответствующих условиях. Возникает постоянно растущее чувство социального недоверия, которое положительно связано с ненужной растущей потерей социального благосостояния. Таким образом, хотя в некоторых случаях кодовое регулирование является более простым и эффективным, чем исключительно правовое, полное приравнивание кодов к закону было бы не иначе как реализацией утопического идеала абсолютной автономии сетей. Более того, требует внимания вопрос, могут ли коды, распознаваемые компьютерами, быть самосогласованными в физическом пространстве и соответствовать требованиям правовых норм.

По мере того как человечество вступает в постпандемическую эпоху, технологическая революция будет наращивать темпы инноваций, «умная трансформация» откроет историческую веху развития, а цифровой мир достигнет решающего или даже постоянного расширения и развития (Schwab, Malleret, 2020). Однако цифровое пространство – это не беззаконное место для произвольного роста, и идея замены регулирования автоматизированным управлением так же нереальна, как летающие автомобили или колонизация космоса (Pasquale, 2015). Поэтому для достижения эффективности управления «умным» обществом необходимо усилить институциональные ограничения и государственное регулирование с помощью законов и норм, чтобы предотвратить «вакуум регулирования», а также разработать варианты дизай- на на основе Интернета и программный код, определяющий поведение пользователя, в качестве поддержки для предотвращения разрыва в управлении. Реальность развития Интернета показывает, что существующие правовые нормы, поведение операторов сетевых платформ и пользователей не полностью отделены друг от друга. И в физическом, и в цифровом пространстве никто не может быть свободен от контроля законов суверенного государства, поэтому нет необходимости создавать отдельный правовой кодекс, полностью оторванный от фактических законов в реальном мире.

Безусловно, следование принципу верховенства права заключается не в прямом копировании правил, действующих в реальном мире, и переносе их в цифровое пространство, а в формировании нормативного комплекса, сочетающего различные законы и постановления, сформулированные правительством, с нормами саморегулирования, установленными сетевыми платформами и отраслевыми ассоциациями, при этом соотношение этих двух факторов будет напрямую влиять на эффективность верховенства права. Чрезмерное вмешательство может привести к таким проблемам, как неэффективность и отсутствие стимулов к инновациям, в то время как отсутствие регулирования может вызвать такие проблемы, как недобросовестная конкуренция и олигополия, которые, в свою очередь, влекут за собой высокие социально-экономические издержки. Поэтому, придерживаясь позиции, ориентированной на спрос пользователей, следует взвешивать выгоды и издержки регулирования, добиваться положительных результатов вместо игры с нулевой суммой, а также принять принципы ограничения, согласно которым управление на основе правил и регулирование кодов дополняют друг друга, чтобы в конечном счете способствовать устойчивым социальным инновациям и управлению.

Путь практического управления «умным» обществом

Стремительное развитие информационных технологий привело к тщательному анализу «умного» общества, в котором люди формируют распределенное участие и взаимодействие, полагаясь на социальные сети, такие как Weibo, WeChat, и прямые трансляции. В обществе такого типа односторонняя и иерархическая линейная модель больше не может отвечать практическим требованиям социального управления, а различные субъекты сталкиваются с общей целью взаимозависимости и совместного развития. Переплетение многоуровневых субъектов информационных прав и объектов данных, таких как общество, правительство, отрасли промышленности, предприятия и отдельные лица, постепенно создает модель плюралистического управления, типичной особенностью которого является вовлечение без ограничения участия множества субъектов6. Синергия открытого, совместного и всеохватывающего управления диверсифицированных и многоуровневых структур делает концепцию социального управления все более умеренной и зрелой, а коннотация понятия социального управления как совместного строительства, совместного управления и совместного использования становится более обширной и всеобъемлющей.

-

(1) Формирование открытой и безопасной цифровой экосистемы

Текущий спрос на открытый обмен данными отражает общие проблемы индустрии больших данных, которая срочно требует создания «цифровой экосистемы», в высшей степени открытой для различных технологий и устройств и имеющей хорошо организованное участвующее сообщество (Koulopoulos, 2019). Эта экосистема собирает и интегрирует фрагментированные данные с ряда устройств, которые организованы и находятся в постоянном взаимодействии, создавая пул данных, который обеспечивает актуальность данных и охватывает картину в режиме реального времени.

Прозрачность сети передачи данных, требуемая цифровой экосистемой, – это не только процесс открытия и передачи отдельных или локальных данных в совокупность или наличие общих данных, это также открытие и обмен между различными пулами данных. Только преодолев информационные барьеры и способствуя бесперебойному обмену данными, можно максимально повысить эффективность цифровой экосистемы в целом. Таким образом, открытость данных помогает избежать чрезмерной концентрации ценности и власти, которая приводит к дисбалансу выгод и рисков, а также облегчает замену аномалий или несовместимых структур между разными городами или секторами для совместного использования ресурсов данных.

Наряду с открытостью данных возникает проблема их безопасности. С быстрым развитием Интернета вещей и других технологий объем и размерность данных, собираемых отдельными лицами в режиме реального времени, расширились как никогда прежде. В то время как технология обработки данных совершенствует анализ данных отдельных лиц, она также усиливает риск раскрытия личной информации, и способность отдельных лиц контролировать свои собственные данные и управлять ими постепенно ослабевает. Чтобы регулировать владение данными в рамках правового управления и учитывать интересы всех заинтересованных сторон, включая субъектов данных, владение данными может рассматриваться как результат переговоров, и организациям, которые собирают данные, и частным лицам, которые являются образцами данных, рекомендуется использовать контракты как средство разделения рисков и обязанностей (Millard, 2019). С одной стороны, физическим лицам предоставляется больше прав на управление своей личной информацией, чтобы гарантировать, что они осведомлены о последствиях подписания соглашения и о том, как будут использоваться данные; с другой стороны, предусмотрена опция общей конфиденциальности, позволяющая повысить стоимость использования данных как для сборщиков, так и для пользователей за счет применения технологий, так что пользователи и владельцы данных могут быть проинформированы и взаимно контролироваться в обоих направлениях на всех этапах от сбора данных до их использования.

-

(2) Создание синергетического и совместного круга многостороннего управления

Вступая в «умное» общество, государство и общественные силы могут взаимодействовать, расширять возможности и трансформировать друг друга (Yongnian, 2014), используя онлайн-платформы для содействия эффективному

распределению ресурсов и персонала в рамках совместного и взаимосвязанного круга многостороннего управления.

На национальном уровне следует содействовать созданию «умного» правительства. В «умном» обществе происходят ускоренный распад и реконструкция законов и систем, сформированных в «крупномасштабном обществе» во многих областях. Усовершенствование «умного» общества делает жизнь человека больше не ограниченной простым подчинением кодексу, а подверженной всестороннему влиянию, оказываемому многогранным комплексом, состоящим из наблюдения, руководства, суперви-зии, прогнозирования, оценки, корректировки и других элементов. «Мобильные ожидания», возникающие в результате распространения потребительского опыта людей из одной отрасли в другую, представляют собой новое измерение, которое правительствам следует учитывать при понимании и определении стратегий создания ценности.

В отличие от обычного правительства, которое следует набору стандартов и правил, преимущество правительства «умного» общества заключается в том, что, подобно розничному торговцу, оно использует более гибкий и персонализированный подход к решению вопросов (Goldsmith, 2019), действительно ставя опыт удовлетворения потребностей жителей выше оценки правил. В такой системе управления правительство проактивно реагирует на фактические запросы о помощи до их возникновения, полностью понимая и интерпретируя сигналы городского спроса и используя социальные петли обратной связи. Хотя «видимая рука» не может решить все проблемы сама по себе, дополнительное внимание, необходимые вмешательства и гибкое управление действительно могут помочь понять и смягчить потенциальные риски в рыночной среде, основанной на данных, а также получить достаточную информацию о рынке, чтобы обеспечить ценную базу идей для инкубации новых инструментов правоприменения.

На социальном уровне фиксируется многогранное совместное участие в управлении. С одной стороны, существует индивидуальное распределенное присутствие и взаимодействие. Наряду с ускоренной интеграцией физического и цифрового пространства усиливаются уплощение, фрагментация и мобильность в пространстве. Развивающийся индивидуализм, беспроводная связь и вездесущий Интернет способствуют развитию сетевого индивидуализма (Rheingold, 2013). Различия и уникальность индивидуального поведения усиливаются цифровыми технологиями, формируя все более обособленное и распределенное присутствие индивидов как просьюмеров в цифровом пространстве. Краеугольным камнем порядка в «умном» обществе является уже не социальный контроль, а взаимовыгодное поведение индивидов. Каким бы тривиальным ни было поведение отдельного человека по сравнению со всей сетью, оно может играть особую роль в совершенствовании алгоритмов и улучшении процессов. Индивиды формируют распределенное участие и взаимодействие через такие социальные сети, как Weibo, WeChat, и прямые трансляции, которые перестраивают поле общественного мнения и логику управления, где многочисленные узлы в публичном пространстве совместно конструируют и осуществляют управление на основе разнообразных и дифференцированных социальных отношений. С другой стороны, серьезные проблемы разделения данных, алгоритмического сговора, алгоритмической дискриминации и рецентрализации в цифровом пространстве требуют более гладких каналов для участия общественности. Платформы, люди, отраслевые организации, СМИ и другие общественные силы должны быть наделены полномочиями для совместного управления обществом, объединяя «притяжение» государства сверху вниз и «притяжение» общества снизу вверх, чтобы создать жизненно важный импульс для построения совместного и взаимосвязанного круга мультиуправления.

-

(3) Формирование инклюзивного круга распределения дивидендов

Основой для построения «умного» общества является экономика совместного использования, в которой сосуществуют физическое и цифровое пространства. На многостороннем рынке совместное участие различных социальных групп, таких как владельцы, операторы и пользователи, становится катализатором расширения рынка капитала, однако в настоящее время результатом множественного участия является чрезмерная концентрация богатства. Если взять в качестве примера платформу, то и руководители, или основатели компании-платформы, и обычные производители, предоставляющие продукты и услуги на платформе, по сути, вносят свой вклад в ее стоимость, предоставляя свой индивидуальный труд. Роль потребителей, как членов этой экосистемы, столь же незаменима для активного рынка. Чтобы мотивировать производителей к добросовестному труду и побудить потребителей к активному участию, компании-платформы обычно используют систему кредитов. Однако стоимость этих кредитов может составлять лишь 1% или 0,1% от стоимости реальных продуктов и услуг на платформе (Ran, 2019). Вознаграждение пользователей за их вклад повышает частоту использования, а также внутреннюю устойчивость экосистемы, однако в то же время кредиты, исключенные из основной стоимости платформы, не только не приносят пользователям выгоды, соизмеримой с тем, что они реально вносят, но и приводят к тому, что рост благосостояния ведущих сотрудников платформы значительно превышает рост благосостояния рядовых производителей и потребителей в рамках эффекта усиления капитала.

В информационную эпоху существует тесная взаимосвязь между богатством и данными, и монополия на информационные ресурсы часто является проблемой, сопровождающей чрезмерную концентрацию богатства. Поэтому необходимо защищать людей на низовом уровне от попадания в ловушку «информационного кокона», сломать мышление «игры с нулевой суммой» и преодолеть предпочтение «технологического расширения возможностей», чтобы люди могли разделить цифровые дивиденды и вытекающие из них социальные дивиденды. Только таким образом можно гарантировать улучшение социального управления и эффективность национального управления.

Выводы

В заключение следует отметить, что под влиянием цифровизации, сетевых технологий и интеллекта сформировалась панорамная форма взаимодействия между реальным миром и цифровым пространством, а информационные технологии стали движущей силой экспоненциального расширения масштабов общества, в то время как реализация концепции «человек + искусственный интеллект» дала толчок социальному развитию. «Умное» общество все более порождает логику управления, в которой алгоритм больших данных и получение малых данных соединены, децентрализация и централизация сопоставлены, а управление по правилам и кодовое регулирование дополняют друг друга. Эта логика существует в грандиозном процессе социального развития и питает цифровую экосистему, многоуправленческий круг и круг распределения дивидендов, привносит динамизм в модернизацию национальной системы управления и потенциала управления.

Список литературы Цифровизация и развитие «умного» общества: логика и практика управления

- Бублик Н.Д., Лукина И.И., Чувилин Д.В. [и др.] (2018). Развитие цифровой экономики в регионах России: проблемы и возможности (на примере Республики Башкортостан) // Региональная экономика и управление/ №1 (53). URL: https://eee-region.ru/article/5313/

- Горбашко Е.А., Ватолкина Н.Ш. (2019). Тенденции развития сферы услуг в условиях цифровой трансформации экономики // Техникотехнологические проблемы сервиса. № 3 (49). С. 45–52.

- Гузов Ю.Н. (2021). Направления цифровизации учета и аудита. Аудит. № 4. С. 11–16. URL: https://www.elibrary.ru/download/ elibrary_46613909_94848458.pdf.

- Гэлбрейт Дж. (2004). Новое индустриальное общество: пер. с англ. М.: АСТ. 602 с.

- Кузовкова Т.А., Кузовков Д.В. [и др.] (2017). Методический аппарат измерения внешней социально-экономической эффективности развития инфокоммуникаций // Системы управления, связи и безопасности. № 4. С. 112–165. URL: http://sccs.intelgr.com/archive/2017-04/06-Kuzovkova.pdf

- Нетесова М.В. (2020). Smart society: подходы и интерпретации // Векторы благополучия: экономика и социум. №4 (39). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/smart-society-podhody-i-interpretatsii (дата обращения: 11.07.2023).

- Стрелкова И.А. (2018). Цифровая экономика: новые возможности и угрозы для развития мирового хозяйства. Экономика. Налоги. Право (экономика, налоги и право). Т. 11, № 2. С. 18–26. DOI: 10.26794/1999–849X 2018 11 2 18 26

- Bell D. (2001). The Coming of Post-industrial Society. A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.

- Belozyorov S., Sokolovska O., Kim Y. (2020) Fintech as a precondition of transformations in global financial markets. Foresight and STI Governance, 14(2), 23–35. DOI: 10.17323/2500-2597.2020.2.23.35

- Chayko M. (2019). Superconnected: The Internet, Digital Media, and Techno-Social Life. Second edition. Beijing: Tsinghua University Press.

- Chen Shouhu. (2020). Curbing Big Data “price discrimination” with the rule of law. People’s Daily,12, 09(5).

- Ezrachi A., Stucke M.E. (2018). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy Beijing: CITIC Press.

- Goldsmith S. (2019). The Responsive City: Engaging Communities Through Data-Smart Governance. Hangzhou: Zhejiang People Publishing Press.

- Harari Y.N. (2018). 21 Lessons for the 21st Century. Beijing: CITIC Press.

- Hebblewhite W.H.J. (2016). Means of Communication as Means of Production Revisited. Shanghai: East China Normal University Press.

- Hindmann M. (2016). The Myth of Digital Democracy. Beijing: China University of Political Science and Law Press.

- Huo Ran. (2019). Blockchain on the Poker Table – Business Evolution and Opportunities in the Post-Network Era. Beijing: CITIC Press.

- Jie Н., Ying С. (2022). Research on the current situation, trends and countermeasures for the development of China’s digital economy. Development Research, 39(3), 72–76. Available at: https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?FileName=FZYJ202203010&DbName=CJFQ2022

- Kapur J. (2014). New economy/old labor creativity flatness and other neoliberal myths. In: McKercher C., Mosco V. (Eds.). Knowledge Workers in the Information Society. Shanghai: Shanghai Translation Press.

- Koulopoulos T. (2019). Revealing the Invisible: How Our Hidden Behaviors Are Becoming the Most Valuable Commodity of the 21st Century. Beijing: CITIC Press.

- Kucklick C. (2018). The Granular Society. Beijing: CITIC Press.

- Ma Changshan. (2020). The logic of governance in digital society and the development of its rule of law. Legal Science (Journal of Northwestern University of Political Science and Law), 5.

- Mayer-Schönberger V. (2013). Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. Hangzhou: Zhejiang People Publishing Press.

- Millard C. (2019). Cloud Computing Law. Beijing: China Legal Publishing House.

- Mosco V. (2017). To the Cloud: Big Data in a Turbulent World. Beijing: China Renmin University Press.

- Pasquale F. (2015). The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information. Beijing: CITIC Press.

- Pearl J., Mackenzie D. (2019). The Book of Why. Beijing: CITIC Press.

- Pentland A. (2015). Social Physics: How Good Ideas Spread—The Lessons From A New Science Hangzhou: Zhejiang People Publishing Press.

- Rheingold H. (2013). Net Smart: How to Thrive Online. Beijing: Publishing House of Electronics Industry.

- Sanderson J.W. (2015). The Era of Everyone. Beijing: CITIC Press.

- Schwab K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Beijing: CITIC Press.

- Schwab K., Malleret T. (2020). COVID-19: The Great Reset. Beijing: CITIC Press.

- Xiang Ligang. (2019). 5G Era: What Is 5G and How Will It Change the World. Beijing: China Renmin University Press.

- Zarkadakis G. (2017). In Our Own Image: Savior or Destroyer? The History and Future of Artificial Intelligence. Beijing: CITIC Press.

- Zheng Yongnian. (2014). Technological Empowerment: The Internet, State, and Society in China. Beijing: Dongfang Publishing House.

- Zhou Xuefeng, Li Ping. (2018). Governance and Legal Responsibility of Online Platforms. Beijing: China Legal Publishing House.

- Zuo P., Chen J. (2021). Digital economy and economic growth in the perspective of high-quality development. Research on Finance and Economics, 9, 19–27. DOI: 10.19654/ j.cnki.cjwtyj.2021.09.003