Цифровизация информационной поддержки принятия решений в сфере государственного управления

Автор: Кузнецов Николай Владимирович, Лесных Юлия Георгиевна

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются подходы к использованию систем информационной поддержки принятия решений в сфере государственного управления. Анализ используемых информационных систем позволил выявить особенности, которые затрудняют или делают невозможной реализацию механизмов эффективного управления в текущих условиях. Показано, что решение ряда проблем возможно при использовании адаптивных облачных технологий. В частности, такой подход позволяет конструировать информационные системы, независимые от первичных источников данных. Представлены положительные примеры реализации подобных систем в сфере государственного управления России. Рассмотрены основные направления реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Показано, что успешная реализация программы применительно к сфере государственного управления уже на начальном этапе была поставлена под угрозу из-за невозможности привлечения внебюджетных источников финансирования. Это может быть исправлено путем выработки и реализации единой политики информатизации государственного сектора, что позволит компенсировать недостаток финансирования национальной программы за счет расходов других бюджетов.

Государственное управление, информатизация, цифровизация, облачные технологии, поддержка принятия решений, национальная программа, финансирование

Короткий адрес: https://sciup.org/149132551

IDR: 149132551 | УДК: 351/354 | DOI: 10.24158/pep.2020.1.4

Текст научной статьи Цифровизация информационной поддержки принятия решений в сфере государственного управления

Введение. Ключевой особенностью функционирования современных социально-экономических систем является высокая скорость динамических изменений внешней и внутренней среды. Примерами таких изменений являются переход к новым формам отношений между агентами, стремительное продвижение высоких технологий, повышение культурной и социальной мобильности общества и др. В этих условиях неоспоримые ранее достоинства статических систем управления, основанных на устойчивых социальных и организационно-функциональных структурах и неизменных социальных и хозяйственных процессах, становятся недостатками, поскольку инерционные системы управления неспособны своевременно реагировать на возникающие внешние вызовы и угрозы. Можно сказать, что повышение динамики систем управления на всех его уровнях (от корпоративных до федеральных) служит не столько для достижения эффективности, сколько для обеспечения выживаемости в настоящем и будущем. В условиях высокой динамики изменений традиционные средства информационной поддержки принятия решений оказываются неэффективны, так как отраженные в них статические процессы и параметры через короткое время перестают соответствовать реальности.

Результаты ряда исследований убедительно доказывают, что несовершенство систем управления приводит к существенным потерям эффективности [2]. Этот вывод справедлив для систем управления социально-экономическими субъектами любого уровня, но в особенности он характерен для мегасубъектов уровня государства, в которых крайне высока цена неверно или несвоевременно принятого решения.

Предпринимаются попытки улучшить сложившуюся ситуацию с помощью внедрения или развития различных информационных систем поддержки принятия решений (DSS – Decision Support System), а также иных систем аналитической и управленческой направленности, например систем планирования ресурсов (ERP – Enterprise Resources Planning), бизнес-анализа (BI – Business Intelligence), бюджетирования и финансового планирования (Performance Management, Budgeting, Forecasting) и др. [3]. На это затрачиваются большие средства: для крупных управленческих объектов стоимость внедрения информационной системы измеряется десятками миллионов долларов, а стоимость ее последующего сопровождения – сотнями тысяч долларов в месяц [4]. Однако часто конечные результаты на практике оказываются неудовлетворительны. При этом производители, как правило, признают существование данной проблемы, но предлагают заказчикам заняться оптимизацией информационных систем после их внедрения за дополнительную плату. Но, как показывают исследования, и эти проекты часто не заканчиваются успехом [5].

Целью статьи является анализ современных подходов к организации эффективных средств информационной поддержки принятия решений в сфере государственного управления в условиях высокой динамики изменения процессов и параметров.

Анализ используемых систем поддержки принятия решений позволяет выявить ряд особенностей, которые затрудняют или делают невозможной реализацию механизмов эффективного управления в текущих условиях, а значит, не позволяют окупить вложенные в них средства.

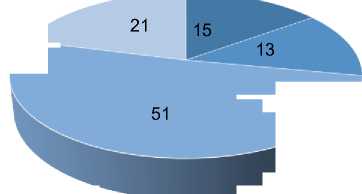

Так, большая часть информационных систем, используемых сегодня в сфере, основывается на функциональном подходе и статических бизнес-процессах. Они настроены на сбор и автоматизированную обработку количественной информации и фактически игнорируют системную динамику. Можно утверждать, что активно пропагандируемая сегодня «цифровая экономика» в сфере госуправления сведена к оцифровке действующих регламентов [6]. При этом таким системам, как правило, присущ также и один из двух взаимоисключающих недостатков: ярко выраженная зависимость от квалификации пользователя (отсутствие так называемой «защиты от дурака») или, напротив, существенная ограниченность пользователей в правах и необходимость большого количества согласований по сложной системе иерархий [7]. Это приводит к тому, что более чем в 70 % случаев информационные системы не обеспечивают адекватной функциональности, неспособны адаптироваться к быстрым изменениям, появляющимся новым данным и новым моделям (см. рисунок 1).

Информационное обеспечение полностью отвечает требованиям гибкости

Информационное обеспечение в значительной мере отвечает требованиям гибкости

Необходимая гибкость реализуется в ручном режиме в человеко-машинном варианте

Жестко заложенные в информационное обеспечение процессы и методы ограничивают возможности по управлению

Рисунок 1 - Анализ эффективности программных средств поддержки принятия управленческих решений, % [8]

Отдельной проблемой является тот факт, что часто информационная система представляет собой, с точки зрения использующих ее специалистов, своеобразный «черный ящик», в ко- тором часть процессов и методов скрыта и недоступна для контроля [9]. В особенности это характерно для систем высокого уровня управления. Сложность связей реальной социально-экономической среды часто эмулируется в информационной системе путем повышения сложности используемых программных моделей и алгоритмов. В итоге ручная проверка достоверности данных и аналитических расчетов в экспертных системах федерального уровня (таких как, например, ФСУР – Федеральная система управления рисками) сегодня невозможна ввиду огромных объемов используемой информации и сложности методов вычислений. Существуют попытки решения данной проблемы путем использования модульной архитектуры, когда информационная система поддержки принятия решений конструируется посредством стыковки отдельных независимых модулей, каждый из которых решает конкретную узкоспециализированную задачу. Однако, как показывает практика, такой подход не гарантирует положительного результата. Подсистема, предназначенная для работы в рамках локальной предметной области, может быть проста и понятна для ее пользователей, тогда как, будучи интегрированной в контур поддержки принятия решений более высокого порядка, она сразу же теряет свою прозрачность.

Кроме того, часто системы поддержки приятия решений характеризуются полной закрытостью или слабой интегрируемостью с иными используемыми средствами информатизации. Основными причинами, по мнению специалистов, являются слабая структурированность форматов данных и наличие конкурирующих подходов к организации их машинного хранения и обработки [10]. Это влечет за собой необходимость дополнительной разработки внешних программных модулей (информационных шлюзов), единственным назначением которых является обеспечение передачи информации из одной системы в другую (по такому принципу, например, построено взаимодействие федеральной системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО) с ведомственными информационными системами).

Все это в совокупности приводит к частичной дискредитации идеи использования в госуправ-лении информационных систем поддержки принятия решений, к появлению мнения об их бесполезности и нежеланию пользователей осваивать новые технологии.

Адаптивные облачные технологии в сфере поддержки принятия решений . Наиболее современным подходом, способным, по нашему мнению, обеспечить необходимую органам госуправ-ления аналитику, в том числе на большом объеме оперативно обновляемых данных, является использование защищенной облачной инфраструктуры с доступом посредством веб-сервисов.

Облачная инфраструктура – это динамически конфигурируемые серверы (физические или виртуальные), содержащие хранилища данных (базы данных, базы документов, другие ресурсы), реализуемых в соответствии с одной из четырех классических моделей: Private Cloud (частное облако), Community Cloud (облако сообщества), Public Cloud (публичное облако), Hybrid Cloud (гибридное облако) [11, p. 3].

Идея технологии веб-сервисов заключается в следующем: каждый веб-сервис – это удаленная функция, к которой можно обратиться через веб-страницу, передав некоторый набор входных параметров и получив в ответ выходные значения. Т. е. если веб-приложение предназначено для организации пользовательского интерфейса к системе через веб-браузер, то вебсервис нужен для программного доступа со стороны других приложений с использованием соответствующих интернет-протоколов [12]. Такой подход позволяет конструировать информационные системы, независимые от первичных источников данных.

Информационные системы, построенные на основе этих принципов, имеют множество преимуществ: персонализация, адаптивность, устойчивость, кросс-платформенность, простота интеграции и масштабирования и др. При этом они позиционируются не как замена традиционных информационных систем поддержки принятия решений, а как средство придания им нового качества за счет совместного использования и увязывания информационных потоков. С этой точки зрения данные системы являются скорее системным, чем прикладным программным обеспечением [13]. При этом можно выделить два класса подобных систем: ориентированные на интеграцию других автоматизированных систем (S2S – system-to-system) и ориентированные на автоматизацию последовательностей действий, выполняемых людьми (H2H – human-to-human) [14]. Последние часто могут насыщаться алгоритмами искусственного интеллекта, ситуативного и когнитивного моделирования, направленными на прогнозирование потенциального поведения принимающих решения лиц с целью оптимизации и адаптации заложенных в систему бизнес-процессов, а также выявления дисфункции условий и факторов принятия решений. Здесь эффективны нелинейные модели прогноза ситуаций, принятия решений, обеспечивающие большую релевантность, но они оказываются сложнее и используются реже. Интерес к подобным системам на практике проявляют более 70 % правительственных организаций и частных компаний по всему миру [15].

В таблице 1 представлены преимущества адаптивной системы, построенной на основе облачной инфраструктуры с веб-доступом, в сравнении с используемым традиционным программным обеспечением. По мнению экспертов, использование облачных технологий позволяет снизить текущие затраты на информационные технологии в среднем на 25–30 % [16], однако в российских условиях данный вывод пока не подтвержден.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика использования облачной информационной системы и традиционного программного обеспечения

|

Облачная инфраструктура |

Традиционное программное обеспечение |

|

Оперативное развертывание сервисов, возможность аутсорсинга поставщика облачных услуг без потери защищенности данных |

Необходимость длительного и дорогого строительства, оснащения и последующего содержания собственных центров обработки данных |

|

Оперативное (мгновенное) масштабирование по вертикали |

Длительное масштабирование имеющихся сервисов |

|

Оперативное реагирование на срочные запросы без потерь информации |

Длительное реагирование с риском потери информации |

|

Высокая скорость реагирования на изменения внешней среды (адаптивность) |

Трудоемкие, длительные и дорогие работы по адаптации |

Примерами облачных систем, успешно реализованных в России в секторе госуправления, являются Единая межведомственная информационная статистическая система «ЕМИСС» (fedstat.ru), интерактивная площадка для проведения голосований в электронной форме по вопросам развития города Москвы «Активный гражданин» (ag.mos.ru), официальный интернет-портал государственных услуг «Госуслуги» (gosuslugi.ru) и т. п.

Цифровизация госуправления и национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» . Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р утверждена национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [17]. Ключевым посылом разработки программы стало существенное отставание России от западных стран, касающееся в том числе внедрения информационных технологий в госсекторе. Даже в этом секторе российские компании – разработчики программного обеспечения часто вытесняются иностранными конкурентами, что в условиях нестабильной международной обстановки является существенной угрозой национальной безопасности.

Паспорт программы предусматривает системную работу по шести различным направлениям (см. таблицу 2) и включает в себя такие амбициозные цели, как участие не менее 10 российских организаций в реализации крупных проектов (объемом от 3 млн долл. США) и еще 30 организаций в проектах меньшего масштаба (объемом не менее 100 млн р.), перевод не менее чем 90 % государственного документооборота в электронную форму, а также оказание приоритетных государственных услуг без необходимости личного посещения государственных органов.

Таблица 2 – Основные направления национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

|

Направление |

Цель |

|

Нормативное регулирование цифровой среды |

Разработка необходимой нормативно-правовой базы для развития цифровой экономики |

|

Кадры для цифровой экономики |

Развитие кадрового потенциала страны, обучение специалистов по компетенциям цифровой экономики |

|

Цифровые технологии и проекты |

Реализация проектов развития цифровых технологий и поддержка разработчиков отечественных цифровых решений |

|

Информационная инфраструктура |

Создание глобальной спутниковой системы, обеспечивающей беспроводной доступ в интернет, развитие сети мобильной связи пятого поколения (5G), развитие интернета вещей и т. п. |

|

Информационная безопасность |

Повышение уровня информационной безопасности страны |

|

Цифровое государство |

Перевод государственных услуг и государственного управления в цифровой формат |

Первоначально паспорт программы предполагал, что в период 2018–2024 гг. общее финансирование составит более 2 675,8 млрд р. (из которых 1 080,0 млрд р. планировалось профинансировать из средств федерального бюджета, а остальные из внебюджетных источников). Однако уже через пять месяцев стало очевидным, что привлечение внебюджетных источников финансирования столкнулось с рядом непреодолимых сложностей. В итоге 11 февраля 2019 г. правительство приняло решение о сокращении финансирования до 1 639,4 млрд р. (в том числе 1 099,6 млрд р. за счет средств федерального бюджета). Такое сокращение расходов, вероятно, потребует отказа от реализации ряда запланированных мероприятий и проектов, что способно поставить под угрозу выполнение программы в полном объеме. В частности, для достижения целевых показателей программы в сфере госуправления необходим качественный скачок в цифровизации органов государственной власти и местного самоуправления, выражающийся в глобальном расширении использования информационно-коммуникационных технологий для осуществления управленческих функций и предоставления государственных услуг. Это, в свою очередь, потребует увеличения финансирования.

Тем не менее необходимо помнить, что в федеральном и региональных бюджетах предусмотрены отдельные статьи расхода на информатизацию органов государственной власти и местного самоуправления. Таким образом, недостаток финансирования национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» может быть компенсирован. Однако это потребует выработки единых норм, принципов, правил и требований к информатизации государственного сектора.

Выводы . К сожалению, большинство существующих на рынке информационных систем, используемых в качестве систем поддержки принятия решений в сфере госуправления, не удовлетворяют требованиям и запросам пользователей с точки зрения динамики данных и бизнес-процессов. Повышение гибкости технологий ИТ-поддержки современных задач управления является необходимым шагом и определяет новую современную концепцию менеджмента информационных систем.

В основе современных систем информационной поддержки принятия решений в сфере госуправления должна лежать облачная инфраструктура с гибким веб-доступом. Используемые технологии должны предоставлять возможности учета и анализа успешности принятия решений на каждом его этапе с последующей автоадаптацией лежащих в основе алгоритмов процессов и данных. Это особенно актуально для систем, связанных с принятием решений в условиях неопределенности (нечеткости), таких как, например, выявление и анализ потенциальных рисков и угроз. При этом одной из значимых проблем является обеспечение защиты данных, что в сфере госуправления абсолютно необходимо.

В систему госуправления такие технологии предлагается внедрять в три этапа. Первый этап предполагает разработку отдельных подсистем, ориентированных на информационную поддержку ключевых задач управления в сфере экономики, безопасности, качества жизни, образования, здравоохранения, культуры, экологии и т. п. На втором этапе следует расширить число приложений за счет подключения структур федеральных органов исполнительной власти, а также органов муниципального управления. На третьем этапе должна быть разработана глобальная аналитическая система управления экономическим ростом, интегрирующая в себе информацию различных подсистем.

При реализации проектов по разработке, внедрению и развитию таких систем необходимо дополнительно провести исследование с целью конкретизации выбираемых платформ, сервисов и технологий. Также важно правильно распределять финансирование с учетом жизненного цикла системы. Очевидно, что на сегодняшний день единственным надежным источником финансирования цифровизации является федеральный бюджет. Государственные планы цифрового развития оказались слабо востребованы со стороны бизнес-сообщества. В то же время существует возможность компенсировать этот недостаток путем централизации политики информатизации госуправления.

Ссылки и примечания:

-

1. Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.

-

2. Сидоренко Э.Л., Барциц И.Н., Хисамова З.И. Эффективность цифрового государственного управления: теоретические и прикладные аспекты // Вопросы государственного и муниципального управления. 2019. № 2. С. 93–114 ; Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений : учебник для вузов. М., 2002. 271 с.

-

3. Ковальчук К.Ф. Интеллектуальная поддержка принятия экономических решений. Донецк, 1996. 224 с.

-

4. Sinur J., Bell T. A BPM Taxonomy: Creating Clarity in a Confusing Market [Электронный ресурс] : Research Note. 2003.

-

5. Ibid.

-

6. См., например, анализ опыта цифровизации государственных услуг: Информационные ресурсы цифровой экономики в регионах Дальнего Востока / Н.Е. Егоров, Г.С. Ковров, В.П. Мельчинов, С.Н. Павлова // Информационные ресурсы России. 2019. № 2 (168). С. 2–5 ; Чугунов А.В., Кабанов Ю.А., Федяшин С.В. Развитие электронных приемных в регионах Российской Федерации: результаты пилотного исследования в 2017–2018 гг. // Там же. № 3 (169). С. 32–36.

-

7. Голубева Т.Г., Елисеев О.Н. Бенчмаркинг как эффективный инструмент управления организацией // Качество. Инновации. Образование. 2002. № 1. С. 60–62.

-

8. Рисунок 1 построен авторами по данным источника: Mougayar W. The SOA in IT Benchmark Report: What CIOs Should Know about How SOA Is Changing IT. Boston, 2005. P. 1–35.

-

9. Бляхман Л.С. Основы функционального и антикризисного менеджмента : учебное пособие. СПб., 1999. 379 с.

-

10. Cleland D.I. Defining a Project Management System // Project Management Quarterly. 1977. Vol. 8, no. 4. P. 37–40.

-

11. Mell P., Grance T. The NIST Definition of Cloud Computing [Электронный ресурс] : Recommendations of the National

Institute of Standards and Technology. Gaithersburg, 2017. 7 p. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspe-cialpublication800-145.pdf (дата обращения: 29.01.2020).

-

12. Дубова Н. На пути к SOA [Электронный ресурс] // Открытые системы. 2005. № 8. URL:

-

13. Business Process Definition Metamodel [Электронный ресурс]. 2004. 172 p. URL: https://www.omg.org/bpmn/Docu-

ments/BPDM/OMG-BPD-2004-01-12-Revision.pdf (дата обращения: 29.01.2020).

-

14. Smith H., Fingar P. A New Path to Business Process Management // Optimize. 2002. Vol. 1, iss. 12. P. 55–61.

-

15. Mougayar W. Op. cit.

-

16. Mell P., Grance T. Op. cit.

-

17. Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» : распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р // Собрание законодательства РФ. 2017. 7 авг. № 32. Ст. 5138.

May 29. 6 p. URL: (дата обращения: 29.01.2020).

(дата обращения: 29.01.2020) ; Черняк Л. SOA + EDA = RTE [Электронный ресурс] // Там же. № 5. URL: (дата обращения: 29.01.2020).

Список литературы Цифровизация информационной поддержки принятия решений в сфере государственного управления

- Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету

- Сидоренко Э.Л., Барциц И.Н., Хисамова З.И. Эффективность цифрового государственного управления: теоретические и прикладные аспекты // Вопросы государственного и муниципального управления. 2019. № 2. С. 93-114

- Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: учебник для вузов. М., 2002. 271 с.

- Ковальчук К.Ф. Интеллектуальная поддержка принятия экономических решений. Донецк, 1996. 224 с

- Sinur J., Bell T. A BPM Taxonomy: Creating Clarity in a Confusing Market [Электронный ресурс]: Research Note. 2003. May 29. 6 p. URL: https://www.statwks.com/wp-content/uploads/2018/11/A-BPM-Taxonomy-Creating-Clarity-in-a-Confusing-Market.pdf (дата обращения: 29.01.2020)

- Sinur J., Bell T. A BPM Taxonomy: Creating Clarity in a Confusing Market [Электронный ресурс]: Research Note. 2003. May 29. 6 p. URL: https://www.statwks.com/wp-content/uploads/2018/11/A-BPM-Taxonomy-Creating-Clarity-in-a-Confusing-Market.pdf (дата обращения: 29.01.2020)

- См., например, анализ опыта цифровизации государственных услуг: Информационные ресурсы цифровой экономики в регионах Дальнего Востока / Н.Е. Егоров, Г.С. Ковров, В.П. Мельчинов, С.Н. Павлова // Информационные ресурсы России. 2019. № 2 (168). С. 2-5

- Чугунов А.В., Кабанов Ю.А., Федяшин С.В. Развитие электронных приемных в регионах Российской Федерации: результаты пилотного исследования в 2017-2018 гг. // Информационные ресурсы России. 2019. № 3 (169). С. 32-36.

- Голубева Т.Г., Елисеев О.Н. Бенчмаркинг как эффективный инструмент управления организацией // Качество. Инновации. Образование. 2002. № 1. С. 60-62

- Рисунок 1 построен авторами по данным источника: Mougayar W. The SOA in IT Benchmark Report: What CIOs Should Know about How SOA Is Changing IT. Boston, 2005. P. 1-35

- Бляхман Л.С. Основы функционального и антикризисного менеджмента: учебное пособие. СПб., 1999. 379 с

- Cleland D.I. Defining a Project Management System // Project Management Quarterly. 1977. Vol. 8, no. 4. P. 37-40

- Mell P., Grance T. The NIST Definition of Cloud Computing [Электронный ресурс]: Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. Gaithersburg, 2017. 7 p. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf (дата обращения: 29.01.2020)

- Дубова Н. На пути к SOA [Электронный ресурс] // Открытые системы. 2005. № 8. URL: https://www.osp.ru/cio/2005/08/379555/ (дата обращения: 29.01.2020); Черняк Л. SOA + EDA = RTE [Электронный ресурс] // Там же. № 5. URL: https://www.osp.ru/cw/2005/05/85894/ (дата обращения: 29.01.2020)

- Business Process Definition Metamodel [Электронный ресурс]. 2004. 172 p. URL: https://www.omg.org/bpmn/Documents/BPDM/OMG-BPD-2004-01-12-Revision.pdf (дата обращения: 29.01.2020)

- Smith H., Fingar P. A New Path to Business Process Management // Optimize. 2002. Vol. 1, iss. 12. P. 55-61

- Mougayar W. The SOA in IT Benchmark Report: What CIOs Should Know about How SOA Is Changing IT. Boston, 2005. P. 1-35

- Mell P., Grance T. The NIST Definition of Cloud Computing [Электронный ресурс]: Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. Gaithersburg, 2017. 7 p. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf (дата обращения: 29.01.2020)

- Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации": распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р // Собрание законодательства РФ. 2017. 7 авг. № 32. Ст. 5138