Цифровизация медиа как фактор конфликтогенности межпоколенной трансмиссии ценностей

Автор: Рубцов Ф.С.

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Школа молодых исследователей

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье поднимается проблема влияния диджитализации на межпоколенную трансмиссию ценностей. Анализируется роль цифровой трансформации медиапотребления, социальной интеракции и досуга в увеличении разрыва поколений и катализации конфликтогенности семейных отношений. Автор указывает, что причины возникающих в этой связи конфликтов касаются как ценностей, интериоризируемых детьми и подростками в ходе практик медиапотребления и цифрового взаимодействия, так и самих этих практик.

Цифровизация, медиапотребление, цифровое взаимодействие, досуг, межпоколенная трансмиссия ценностей, разрыв поколений

Короткий адрес: https://sciup.org/142240645

IDR: 142240645 | УДК: 316.6 | DOI: 10.24412/1994-3776-2023-4-109-114

Текст научной статьи Цифровизация медиа как фактор конфликтогенности межпоколенной трансмиссии ценностей

В истории развития технических средств социальной коммуникации выделяются четыре этапа [7] :

-

1. Начальный этап характеризовался существованием лишь устной формы передачи информации, а потому любая коммуникация сводилась к межличностному взаимодействию. Передача сообщений осуществлялась посредством визуального и звукового каналов; искусственным средством кодирования и декодирования информации выступал язык, а ее носителем, передатчиком и хранителем во времени – человек.

-

2. Выделение второго этапа связано с появлением письменности. Письменная речь начала выполнять функции нового средства кодирования информации, а различного рода материальные носители (папирус, мергамент, бумага) обеспечили возможность ее записи и хранения. Апогеем данного этапа считается изобретение печати, значительно расширившее возможности массового тиражирования и распространения текстов.

-

3. Существенной трансформации социальной коммуникации, причем как в количественном, так и в качественном отношении, послужило возникновение неписьменных средств записи и считывания информации – сперва механических, а затем электротехнических. Изобретение радио, кино и телевидения способствовало увеличению

-

4. Последний этап, который может быть выделен на текущий момент, был ознаменован переходом от аналоговой связи к цифровой. Роль основных средств записи, хранения, передачи и воспроизведения информации закрепилась за компьютерной техникой и глобальными сетями. В настоящее время непрерывно возрастает число пользователей интернета, который стал выступать универсальным каналом социальной коммуникации.

Рубцов Феодор Сергеевич – студент Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

F. Rubtsov – student of the Saint-Petersburg State University of Economics.

скорости, повышению качества передачи информации, а также еще большей массовизации коммуникации.

Безусловно, переходу к новому этапу всякий раз сопутствуют масштабные экономические, технико-технологические, политические, социокультурные метаморфозы. К числу последних относится трансформация аксиологических оснований общественного бытия, которое не может не сопровождаться эскалацией социальной напряженности, проявлением социальных разногласий, столкновением интересов прогрессивистов и реакционистов, возникновением неопределенности общего будущего. Межпоколенная трансмиссия ценностей, которая является достаточно сензитивной к изменениям в идейносимволическом пространстве, оказывается затруднена, а потому семейная повседневность, предполагающая постоянную непосредственную интеракцию между представителями разных генераций, становится инфильтрирована потенциальными или даже реальными конфликтами.

В современной России цифровой этап перешел в фазу интенсивной диффузии новых технологий в различных отраслях экономики и сферах общественной жизни. Диджитализация затрагивает не только промышленное производство, торговлю, связь, сферу услуг, образование, культуру, управление хозяйством, государственную службу, социальное обслуживание населения: не менее ощутимыми происходящие изменения оказываются на уровне домашних хозяйств и микросреды социального взаимодействия, и степень адаптированности к ним существенно варьируется у представителей разных возрастных групп [5; 6] . Как отмечают исследователи, вслед за цифровым разрывом наступает ценностный разрыв, что приводит к обострению межпоколенных отношений [1, с. 139; 6, с.

Сущность и содержание межпоколенной трансмиссии ценностей. Понятие межпоколенной трансмиссии ценностей, которое означает передачу ценностей от одних поколений к другим в ходе социализации [3, с. 300], относится к более широкой социальнопсихологической категории – культурной трансмиссии. Как одна, так и другая существуют в трех формах:

-

1) вертикальная трансмиссия ( vertical transmission ), которая осуществляется посредством передачи культурных образцов, паттернов поведения, ценностей и норм от родителей к детям в процессе воспитания;

-

2) горизонтальная трансмиссия ( horizontal transmission ), наблюдающаяся во взаимодействии детей и подростков со сверстниками;

-

3) непрямая трансмиссия ( oblique transmission ), которая осуществляется другими взрослыми и социальными институтами [12, с. 20].

Все три формы трансмиссии обеспечивают общую инкультурацию подрастающего поколения, при этом уровень значимости каждой из них в значительной степени детерминируется стадией социализации личности. Так, существенная часть первичной социализации, а именно период детства, характеризуется доминацией вертикальной трансмиссии, когда родители играют если не монопольную, то, во всяком случае, ключевую роль в процессе передачи ценностей [4, с. 142–143]. В переходном возрасте на первый план выходит горизонтальная трансмиссия: как правило, социализация в подростковом периоде сопровождается активным поиском референтной группы среди сверстников, которая начинает оказывать гораздо большее влияние на формирование сознания и мировоззрения, нежели семья [3, с. 301]. Это означает снижение не столько интенсивности трансляции культурных образцов и ценностей со стороны «значимых взрослых», сколько их усвояемости со стороны детей.

Следует понимать, что в зрелом возрасте даже при наличии желания человек не способен полностью эксклюзировать идеи, ценности, установки, паттерны поведения, которые были интериоризированы в ранние годы. Именно за счет механизма диссеминации семейных отношений происходит дальнейшее самовоспроизводство социальных и профессиональных ориентаций личности [8] .

«Проблема отцов и детей». Внимание исследователей к процессу межпоколенной трансмиссии ценностей во многом обусловлено его конфликтогенностью, которая коренится в существовании разрыва поколений, или «проблемы отцов и детей». Изучение данной проблемы необходимо, по меньшей мере, для того, чтобы осуществить демаркацию границы между объективными закономерностями в детско-родительских отношениях и репрезентируемыми в бытовом дискурсе стереотипами вокруг разрыва поколений, которые нередко представляют последний в гиперболизированном виде.

Эссенциальной основой «проблемы отцов и детей» выступают противоречия, проявляющиеся в ходе социализации. Если воспитательным интенциям родителей присуще стремление обеспечить преемственность между поколениями и репродуцировать более или менее традиционные ценности, способствующие поддержанию безопасности (в теории базовых ценностей Ш. Шварца они обозначаются как ценности блока «Сохранение» [13] ), то подростки испытывают потребность в поиске независимой идентичности, развитии собственной автономии [3, с. 300]. Попытки взрослеющего поколения обрести самостоятельность и независимость, его склонность к риску и отрицание идейносимволического наследия предков вопреки ожиданиям родителей образуют значительный барьер в передаче ценностей от старших к младшим. Также необходимо отметить, что, помимо институционально обусловленных ролей, выполняемых членами семьи, поколенческий разрыв определяется несоответствием между социальным опытом родителей и непрерывно меняющимися социокультурными условиями, ценностной парадигмой, доминирующими идеями и смыслами, в контексте которых происходит социализация детей.

Хотя разрыв поколений усложняет межпоколенную трансмиссию ценностей априори, он становится особенно критичным в периоды активных общественных трансформаций. Масштабные социально-экономические, технико-технологические, политические и культурные перемены формируют неопределенность, в условиях которой подростки и молодежь начинают оценивать опыт своих предшественников как нерелевантный и стремятся найти принципиально новые аксиологические основания собственного бытия.

Межпоколенная трансмиссия ценностей в условиях цифровизации. Одним из факторов эскалации конфликтов в эпоху цифровизации выступает трансформация повседневности на фоне доместикации новых медиа, которая представляет собой процесс испытания и приспособления средств коммуникации к условиям домашнего быта [9, с. 3]. Как отмечает О.В. Сергеева [9] , телевидение, интегрируясь в семейную жизнь, с одной стороны, в некоторой степени вытесняло родителей как агентов социализации, но, с другой стороны, стимулировало членов домашнего круга к обсуждению просмотренных программ. Так или иначе, доместикация телевизора способствовала формированию практики совместного времяпрепровождения перед экраном. Появление в доме компьютерного места, равно как и мобильных коммуникационных устройств, напротив, индивидуализировало и персонализировало процесс медиапотребления.

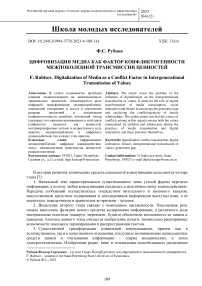

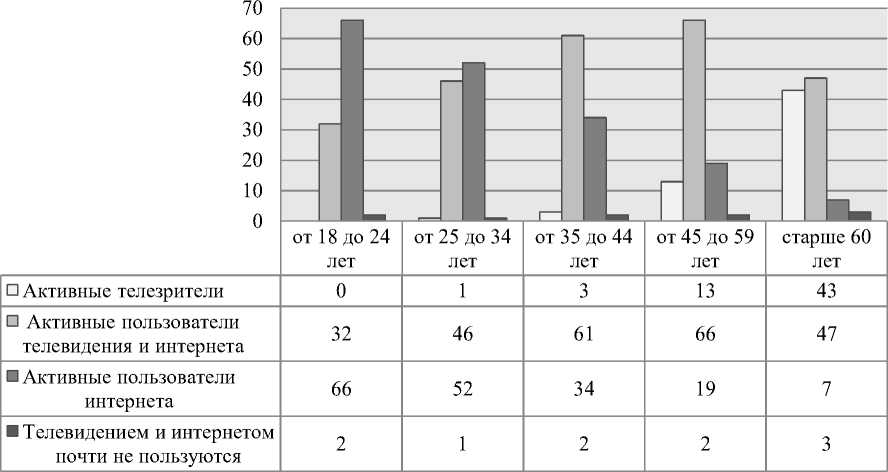

Дифференцированность медиапотребления среди разных возрастных групп в современной России иллюстрируется результатами исследований, проводимых Всероссийским центром изучения общественного мнения. По данным опроса россиян за 2021 год, среди молодежи (от 18 до 34 лет) абсолютное большинство использует интернет по меньшей мере несколько раз в неделю, при этом смотрит телевизор всего несколько раз в месяц или реже. Абсолютное большинство населения в зрелом возрасте (от 35 до 59 лет), напротив, часто смотрит телевизор и в то же время пользуется интернетом как минимум несколько раз в неделю (рис. 1) [10]. Что касается частоты использования интернета, то, по данным на 2023 год, для большинства молодых людей она составляет более четырех часов каждый день, а для большинства людей зрелого возраста – менее четырех часов ежедневно (рис. 2) [11].

Рисунок 1. Телезрители и интернет-пользователи среди разных возрастных групп, % Источник: составлено автором на основе [10] .

|

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 |

— |

|||||||||||||||

|

__1 |

||||||||||||||||

|

L 1 |

||||||||||||||||

|

от 18 до 24 лет |

от 25 до 34 лет |

от 35 до 44 лет |

от 45 до 59 лет |

старше 60 лет |

||||||||||||

|

□ Ежедневно более четырех часов |

86 |

50 |

39 |

29 |

13 |

|||||||||||

|

□ Ежедневно менее четырех часов |

10 |

42 |

48 |

47 |

31 |

|||||||||||

|

□ Несколько раз в неделю |

2 |

3 |

3 |

10 |

10 |

|||||||||||

|

□ Несколько раз в месяц |

0 |

2 |

1 |

3 |

4 |

|||||||||||

|

■ Редко, но не менее одного раза в полгода |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

|||||||||||

|

■ Не пользуются |

2 |

2 |

8 |

11 |

41 |

|||||||||||

Рисунок 2. Частота использования интернета представителями разных возрастных групп, % Источник: составлено автором на основе [11] .

Ощутимые межпоколенческие различия наблюдаются в досуговых практиках россиян. По результатам опроса ВЦИОМа, проведенного в 2022 году, наиболее распространенными формами досуга являются:

-

- в возрасте от 18 до 24 лет – встречи и общение с друзьями (51%), проведение времени за компьютером / в интернете (48%) и чтение книг / прослушивание музыки (44%);

-

- от 25 до 34 лет – занятия с детьми (44%), встречи и общение с друзьями (40%) и прогулки (39%);

-

- от 35 до 44 лет – занятия с детьми (48%), встречи и общение с друзьями (38%) и ведение домашнего хозяйства (35%);

-

- от 45 до 59 лет – ведение домашнего хозяйства (39%), работа на даче / приусадебном участке (36%), встречи и общение с друзьями (34%);

-

- 60 лет и старше – работа на даче / приусадебном участке и просмотр телевизора / прослушивание радио (по 43%), а также ведение домашнего хозяйства (41%) [2] .

Наблюдается обратная зависимость между возрастом респондентов и популярностью таких форм досуга, как проведение свободного времени за компьютером / в интернете и общение с друзьями, прямая – между возрастом и распространенностью следующих практик: ведения домашних дел, работы на даче / приусадебном участке, просмотра телевизора / прослушивания радио [там же].

Приведенные данные позволяют судить о том, что использование интернета играет ключевую роль в контексте досуговых практик и практик медиапотребления российской молодежи, в то время как для повседневной жизни старших поколений глобальная сеть имеет несколько меньшее, а телевидение – существенно большее значение.

Персонализация медиапотребления в глобальной сети, которая закрепляется широким применением технологий искусственного интеллекта, способствует образованию своего рода информационного вакуума вокруг отдельно взятого интернет-пользователя на основе его интересов и предпочтений и, как следствие, выступает одной из причин атомизации общества. Интерфейс современных социальных медиа оснащен «умными» лентами, функционирующими посредством высокотехнологичных алгоритмов распространения целевой информации: сообщая сети определенные сведения о себе и периодически отдавая предпочтение (через просмотры, лайки, комментарии) какому-либо контенту, пользователь обрекает себя на то, чтобы в дальнейшем сталкиваться с подобным контентом все чаще. Это обеспечивает широкие возможности для ментицида, манипулирования и управления массовым сознанием (причем не только детей и подростков, но и представителей других возрастных групп) со стороны различных агентов влияния, а в рамках межпоколенной трансмиссии ценностей формирует непонимание детьми родителей и транслируемых ими культурных образцов или даже агрессивную предвзятость по отношению к предшествующим аксиологическим парадигмам. Аналогично ценности, интериоризируемые подростками и молодежью в ходе цифрового медиапотребления и интернет-взаимодействия (например, индивидуалистические, эгоистические, гедонистические, которые демпфируют социальную интеграцию), могут вызывать непринятие у старших.

Нельзя не отметить, что в контексте рассматриваемой темы конфликты в семье нередко возникают на почве разногласий вокруг самих практик цифрового медиапотребления, взаимодействия и досуга, особенно если родители не просто артикулируют пожелания или требования об ограничении использования детьми интернета и гаджетов, а прибегают к наказанию.

Таким образом, цифровая трансформация медиа служит усилению поколенческого разрыва. Способствуя дифференциации ценностей и ценностных ориентаций родителей и детей, она выступает фактором социально-психологической напряженности в семье и возникновения потенциальных конфликтов в процессе межпоколенной трансмиссии ценностей. Что касается глобальной перспективы, то развитие интернета служит стиранию пространственных границ между культурами и унификации аксиологических основ, на которые опираются подростки и молодежь по всему миру. В результате между представителями каждого последующего поколения, проживающими в разных странах и регионах, образуется все больше сходств в мировоззренческом отношении.

Впрочем, говорить об особой конфликтогенности вертикальной трансмиссии ценностей в условиях диджитализации видится актуальным до тех пор, пока воспитанием подрастающего поколения занимается когорта родителей, которые проходили стадию первичной инкультурации на предыдущем этапе развития средств социальной коммуникации и основа мирровоззрения которых, соответственно, была заложена до начала аксиологических трансформаций цифровой эпохи. Очевидно, что в скором времени скепсис «значимых взрослых» в отношении новых форм, приобретаемых практиками социальной интеракции, медиапотребления и досуговой деятельности, перестанет быть узуальным атрибутом семейной повседневности.

Список литературы Цифровизация медиа как фактор конфликтогенности межпоколенной трансмиссии ценностей

- Вяткин Б. А., Хотинец В. Ю., Кожевникова О. В. Межпоколенная трансмиссия ценностей в современном поликультурном мире // Образование и наука. 2022. №1. С. 135-162.

- Делу - время, а хобби? [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/delu-vremja-a-khobbi (дата обращения: 22.11.2023).

- Дубров Д. И., Татарко А. Н. Межпоколенная трансмиссия ценностей в городской и сельской среде // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2016. Т. 13. № 2. С. 299-309.

- Ковалева А. И. Социализация // Энциклопедия гуманитарных наук. 2004. № 1. С. 139-143.

- Максимова О. А. Цифровая грамотность поколения «третьего возраста» как адаптационный ресурс в условиях информационного общества // Logos et Praxis. 2018. № 2. С. 103-110.

- Махмутова Е. В. Межпоколенческий баланс в цифровую эпоху: глобальное измерение // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 11. № 6. С. 11-16.

- Пономарева А. И. Основные этапы исторического развития средств массовой информации и коммуникации // Социально-гуманитарные знания. 2017. № 2. С. 258-268.

- Потемкин В. К. Диссеминация семейных отношений как фактор активизации молодежи в профессиональной деятельности // Социология и право. 2019. № 1. С. 11-17.

- Сергеева О. В. Медиакультура в практиках повседневности: Автореф. дис. ... докт. социол. наук. СПб.: 2011. 46 с.

- Тренды медиапотребления [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/trendy-mediapotreblenija-2022 (дата обращения: 21.11.2023).

- Цифровой детокс - 2023: о пользовании интернетом и отдыхе от него [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cifrovoi-detoks-2023-o-polzovanii-internetom-i-otdykhe-ot-nego (дата обращения: 21.11.2023).

- Berry J. W., Poortinga Y. H., Segall M. H., Dasen P. R. Cross-Cultural Psychology. Research and Applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. xxii, 588 pp.

- Schwartz S. H. Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries // Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 25 / M. P. Zanna (ed.). San Diego, CA: Academic Press, 1992. P. 1-65.