Цифровое неравенство между городским и сельским населением

Автор: Костяев А.И.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 3 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цифровизация может трансформировать социальное неравенство между городским и сельским населением в цифровой разрыв. Этот вопрос в контексте «город - село» слабо изучен и ограничен в основном уровнем страны. Межрегиональное неравенство в научных публикациях рассматривается, как правило, вне данного контекста. Исследование направлено на ликвидацию этого пробела. Цель - выявление особенностей, тенденций и количественных параметров цифрового неравенства (разрыва) между городским и сельским населением на национальном и межрегиональном уровнях и определение путей решения возникающих при этом проблем. Задачи - установление тенденций формирования цифрового разрыва в уровнях доступа к сети Интернет и цифровой компетентности пользователей, в получении государственных и муниципальных услуг и осуществлении заказов товаров/услуг; оценка причин отказа сельского населения от использования сети Интернет и определение путей решения этой проблемы. Исследование базировалось на сочетании расчета коэффициентов вариации и группировки регионов. Применялись данные федерального статистического наблюдения.

Цифровизация, цифровой разрыв, тип поселения, регион, сеть интернет, домохозяйства, цифровые компетенции пользователей

Короткий адрес: https://sciup.org/147243911

IDR: 147243911 | УДК: 332.13 | DOI: 10.15838/esc.2024.3.93.3

Текст научной статьи Цифровое неравенство между городским и сельским населением

Интернет все больше используется в организациях и домашних хозяйствах городских и сельских территорий различных регионов России, что ведет к включению цифровых технологий в процесс производства и повседневную жизнь населения страны. Темпы цифровизации, уровень и глубина проникновения цифровых технологий в городскую и сельскую местность, а также между регионами страны существенно различаются.

Городские территории и регионы, имеющие высокий социально-экономический потенциал, с ростом цифровизации получают новый импульс для своего развития, а сельские территории и регионы с депрессивной экономикой становятся уязвимыми в цифровом отношении. Данная проблема имеет глобальный характер и затрагивает все государства мира.

Даже в Европе есть маргинальные сельские территории с социально-экономическим и культурным упадком, характеризующиеся безработицей, эмиграцией, старением населения, депопуляцией, бедностью и социальной изоляцией (Wiesinger, 2007; Chatzichristos et al., 2021). Вследствие этого возникает проблема цифрового неравенства (разрыва) между городом и селом, между регионами страны с разным потенциалом развития, в том числе из-за различий в технических условиях подключения, экономических возможностях доступа к сети, демографических факторах (Salemink et al., 2017; Haefner, Sternberg, 2020).

В Российской Федерации в процессе цифровизации общества, «за исключением достаточно редких случаев, когда показатели стабилизируются (иногда на маргинально низких границах), село отстает от города на 5–6 лет» (Сальников, 2021, с. 129). Цифровое неравенство города и села становится барьером к их дальнейшему сбалансированному развитию, преодолению существующей социальной дистанции между городским и сельским населением. Цифровое неравенство городского и сельского населения имеет несколько иное содержание, чем цифровой разрыв между отдельными индивидами или их группами, который определяется по тому или иному признаку (уровню дохода, образования, возрасту и т. п.) в городской или сельской местности. Цифровой разрыв между городским и сельским населением формируется под воздействием совокупности факторов, действующих одновременно. Это неравенство в социальном положении и доступе к власти, уровне доходов и образования, в особенностях возрастной структуры, в доступности сети Интернет и возможности использования цифровых технологий в сферах государственных и муниципальных услуг, образования, медицины, торговли и т. д. При этом важным является не цифровое неравенство между отдельными индивидами, а цифровой разрыв между городским и сельским населением в целом, а также между регионами.

Межрегиональное цифровое неравенство создает предпосылки для дальнейшего усиления процесса социально-экономической дифференциации регионов, усугубляя существующую неравномерность пространственного развития, так как цифровизация создает множество возможностей для инноваций, которыми пока в основном пользуются городские регионы с более высоким инновационным потенциалом, благодаря большому разнообразию специализированных компаний и поддерживающих заинтересованных сторон (Haefner, Sternberg, 2020).

Несмотря на остроту проблем цифрового неравенства города и села и цифрового разрыва между регионами, эти вопросы изучены недостаточно, а «выявление сущности и причин цифрового разрыва российских регионов является мало разработанной и дискуссионной проблемой» (Селищева, Асалханова, 2019, с. 232).

Степень остроты проблемы цифрового неравенства города и села и недостаточный уровень ее изученности относительно ситуации в Российской Федерации определяют актуальность, цель и задачи исследования.

Цель данного исследования – выявление особенностей, тенденций и количественных параметров формирования цифрового неравенства (разрыва) между городским и сельским населением на национальном и межрегиональном уровнях и определение путей решения возникающих при этом проблем. Исследование нацелено на подтверждение или опровержение гипотезы о сокращении разрыва в уровне доступа к сети Интернет, росте разрыва в уровне цифровой компетентности пользователей, их цифровой грамотности и использования цифровых технологий в жизнедеятельности людей на примере получения государственных и муниципальных услуг и он-лайн-заказа товаров/услуг.

Исходя из данной цели, на основе анализа динамики показателей за 2014–2022 гг. были сформулированы и решены следующие задачи.

-

1. Выявлены тенденции формирования цифрового разрыва по: а) уровню доступа к сети Интернет и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) по количественным параметрам, способам выхода в сеть; б) включенности сельского и городского населения в получение государственных и муниципальных услуг и осуществление заказов това-ров/услуг в онлайн-режиме.

-

2. Установлены тенденции формирования цифрового разрыва в уровне цифровой компетентности пользователей и их цифровой грамотности, в том числе в наличии навыков населения для работы в сети Интернет, включая ее использование в получении государственных и муниципальных услуг и осуществлении заказов товаров/услуг.

-

3. Дана оценка причин отказа сельского населения от использования сети Интернет, ко-

- торые вызывают рост цифрового разрыва с городским населением, предложены пути решения этой проблемы.

Научная новизна результатов исследования заключается в установлении особенностей, тенденций и количественных параметров формирования цифрового разрыва в контексте «город – село» на уровне Российской Федерации, ее регионов и в межрегиональном разрезе, подтверждающих гипотезу о сокращении разрыва в уровне доступа к сети Интернет и его роста, как в цифровой компетентности и цифровой грамотности пользователей, так и в использовании ими цифровых технологий в своей жизнедеятельности. Впервые получены результаты группировки регионов по цифровому разрыву между городским и сельским населением, выявлены субъекты Федерации с разрывом в пользу села.

Научным вкладом междисциплинарного характера являются результаты проецирования существующих теоретических взглядов относительно проблемы цифрового неравенства в глобальном масштабе на цифровой разрыв в контексте «город – село» на национальном и межрегиональном уровнях.

Практическое значение имеют предложения по устранению выявленных причин отказа домашних хозяйств в сельской местности от использования сети Интернет и цифровых технологий, по преодолению цифрового разрыва.

Теоретические предпосылки исследования

В английском языке цифровое неравенство обозначается терминами «digital divide» и «digital gap», которые дословно переводятся как «цифровой разрыв», интерпретируемый «Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD)» как неравенство между отдельными лицами, домашними хозяйствами, предприятиями и географическими районами , находящимися на разных уровнях социальноэкономического развития и, в связи с этим, различающимися возможностями доступа к Интернету и информационно-коммуникационным технологиям1.

Общепризнанного определения термина «цифровое неравенство» не существует, чаще всего он употребляется как синоним понятия «цифровой разрыв» (Ревенко, Ревенко, 2022). Вместе с тем в научной литературе имеются попытки их разграничения. При этом различие между цифровым разрывом и цифровым неравенством видится как различие между формой дифференциации и новой формой социального неравенства (Социальное неравенство…, 2021).

Следует заметить, что правильней все-таки вести речь не о цифровом, а о социальном неравенстве, к которому приводит цифровой разрыв. Л.С. Ревенко и Н.С. Ревенко (Ревенко, Ревенко, 2022, с. 376), отмечая, что понятия «цифровой разрыв» и «цифровое неравенство» достаточно близки, осуществляют лишь некоторое их разграничение, подразумевая под «цифровым неравенством» неравноценное получение экономических и социальных благ по причине невозможности адекватного использования достижений цифровых технологий. Однако, согласно концепции трех уровней цифровизации (Salemink et al., 2017; Груздева, 2020; Коровкин и др., 2020; Yanovskaya et al., 2022; Власюк, 2023), это является третьим уровнем цифрового разрыва.

Учитывая методологическую незавершенность в разграничении понятий «цифровой разрыв» и «цифровое неравенство», отсутствие общепринятого толкования последнего, в своем исследовании мы принимаем сторону большинства и употребляем эти два понятия как синонимы, признавая, что их отрицательная динамика «не только не приводит к ликвидации проблемы социального неравенства, но усиливает его и образует новые формы» (Добринская, Мартыненко, 2019).

Официально проблема преодоления электронно-цифрового разрыва нашла отражение в «Окинавской хартии Глобального информационного общества», принятой главами государств и правительств «Группы восьми» 22 июля 2000 года: «Каждый человек должен иметь возможность доступа к информационным и коммуникационным сетям … Мы также приветствуем то, что и промышленность, и гражданское общество все более склоняются к признанию необходимости преодоления этого разрыва»2.

Сформулированная в конце 1990-х гг. концепция цифрового разрыва понималась как неравный доступ к Интернету (Castells, 1996), как неравенство в доступе к цифровым каналам информации различных социальных групп (Коровкин и др., 2020).

С самого начала появления термина «цифровой разрыв» и до настоящего времени он употребляется преимущественно в значении неравенства социальных групп населения (страт), выделенных по разным признакам (полу, возрасту, доходу, образованию и т. п.), в доступе к Интернету, ИКТ и реализации возможностей пользоваться ими.

При этом указывается, что быстрое цифровое развитие негативно влияет на социально незащищенные группы населения (детей, молодежь, женщин, пожилых людей, больных, лиц, проживающих в удаленных районах), так как малообразованные, малограмотные люди с небольшим опытом использования ИКТ уязвимы для исключения их из цифровых разработок, что еще больше увеличивает их изоляцию и маргинализацию в реальной жизни (Salemink et al., 2017).

Многие авторы отмечают рост неравенства между людьми, которые могут получить доступ к Интернету, и теми, кто не может (Holmes, Burgess, 2022); включены в цифровые системы как потребители предоставляемых этими системами информации и услуг, и теми, кто исключен – не имеет к ним доступа (Heeks, 2022, р. 697); могут легко использовать цифровые технологии и получать к ним доступ, и теми, кто не может (Sanders, Scanlon, 2021, р. 131).

Появление Интернета в потребительском пространстве вызвало большой интерес к изучению причин и последствий цифрового разрыва между городской и сельской местностью со стороны исследователей различных дисциплин (Salemink et al., 2017).

Исследование проблемы цифрового неравенства является отправной точкой для понимания сущности социального ландшафта XXI века (Robinson et al., 2015). Наличие определенного уровня цифрового разрыва является объективным фактором, но с достижением некоторой величины «он становится социально и политически неприемлемым». При этом «недопустима ситуация, когда цифровой разрыв становится принципиально непреодолимым так, что представители информационно бедных регионов или социальных групп оказываются в „другой Вселенной” с точки зрения своих экономических и социальных возможностей» (Коровкин и др., 2020, с. 12). Возникает парадокс цифровизации, когда сельские регионы, наиболее нуждающиеся в улучшении цифровой связи, в наименьшей степени подключены к сети Интернет и наименее включены в использование цифровых технологий для улучшения жизни (Salemink et al., 2017).

Цифровым разрывом между городским и сельским населением обеспокоено большинство стран мира, это является глобальной проблемой. В статье авторов из Великобритании, в частности, отмечается, что цифровизация хотя и открывает многочисленные возможности для сельских районов, но они по-прежнему отстают от городов в плане доступа к интернет-услу-гам и их внедрению. По состоянию на сентябрь 2020 года в городских районах Великобритании были обеспечены широкополосной связью 96% жилых помещений по сравнению с 81% в сельской местности, где доступ даже с малой скоростью загрузки не смогли получить 10% пользователей. По данным Европейской комиссии, на начало 2019 года 10% сельских населенных пунктов в Евросоюзе не имели доступа к какой-либо сети фиксированной широкополосной связи, а разрыв в использовании этой сети между сельскими и городскими населенными пунктами составлял 15% (Gerli, Whalley, 2021).

В публикациях встречаются различные подходы к изучению цифрового разрыва, которые укладываются в концепцию трех уровней цифровизации (Salemink et al., 2017; Груздева, 2020; Коровкин и др., 2020; Yanovskaya et al., 2022; Власюк, 2023):

-

1) уровень доступа к сети Интернет и ИКТ;

-

2) уровень цифровой компетентности пользователей и их цифровой грамотности;

-

3) уровень социальных преимуществ, которые получают пользователи от правильного и достаточного применения цифровых технологий в профессиональной и частной жизни.

По мнению представителей инновационного центра «Сколково», исследователи в целом отмечают, что цифровой разрыв первого уровня сокращается, а разрыв второго уровня может расти. Вследствие этого возникает вероятность катастрофического роста разрыва третье- го уровня и вполне возможно возникновение замкнутого круга, когда «богатые богатеют, а бедные беднеют»» (Коровкин и др., 2020, с. 13).

Цифровое неравенство первого уровня все еще существует даже в таких развитых странах, как США, где по состоянию на 2014 год около 14% взрослых американцев по-прежнему не пользовались Интернетом. Цифровое неравенство второго уровня, связанное с навыками, участием и эффективностью, затрагивает еще большую часть американского населения, даже тех, кто номинально считается «пользователями» (Robinson et al., 2015). В 2015 году об использовании Интернета сообщили 69% сельских жителей по сравнению с 75% жителей городов. Этот разрыв в 6–9 процентных пунктов (п. п.) довольно постоянный и сохраняется в течение длительного времени3. Уровень широкополосного доступа в городских районах США в 2020 году достиг почти 98%, в сельских же районах к нему было подключено лишь две трети жителей4.

В статьях российских авторов о цифровом разрыве в контексте «город – село» рассматриваются различные вопросы: о причинах цифрового неравенства на уровне региона в связи с различиями формирующих его факторов (Банников и др., 2020), влиянии на цифровое неравенство наличия средств ИКТ и возможностях их эффективного использования в зависимости от плотности населения, его проживания в населенных пунктах различной людности (Былина, 2019). При этом цифровой разрыв рассматривается на национальном уровне, а пространственный аспект не затрагивается.

В статье (Кирилова и др., 2021) делается попытка оценить вклад трех факторов (доступность широкополосных услуг, доступность цен на Интернет, навыки в области ИКТ) в сокращение цифрового разрыва между городским и сельским населением дифференцированно по трем классам малых населенных пунктов Нижегородской области. Но авторы не выходят на вопросы цифрового разрыва между регионами в контексте «город – село», а исследуют проблему внутри своей области.

Д.А. Гайнанов и Т.Ф. Шарифьянов преодоление цифрового неравенства между городскими и сельскими населенными пунктами рассматривают в концептуальном плане путем создания дифференцированной сетевой инфраструктуры на различных локалитетах сети в системе расселения, без привязки к какому-либо региону (Гайнанов, Шарифьянов, 2015).

Характерным подходом к изучению цифрового разрыва между городским и сельским населением является сравнение количественных показателей, отражающих проникновение и использование ИКТ по соответствующим типам поселений в целом по Российской Федерации (Сафиуллин, Куксин, 2022).

Т.Д. Санникова цифровое неравенство рассматривает с позиций его негативного влияния на благосостояние сельских жителей, включая доступность и качество услуг, получаемых в электронном виде, в том числе образовательных, банковских, государственных и др. (Санникова, 2018).

Проблемы же межрегионального цифрового разрыва городского и сельского населения в уровне доступа к сети Интернет и ИКТ, а также их применение в жизнедеятельности людей в научной литературе практически не рассматриваются. В научных статьях речь идет о цифровом разрыве между регионами без учета разделения населения по типам поселений.

Большая часть отечественных научных публикаций относится к исследованию первого либо первого и второго уровней цифрового неравенства. Так, М.А. Груздева цифровое неравенство между регионами России рассматривает с точки зрения различий в проникновении и использовании населением Интернета (Груздева, 2020). Вместе с тем имеются попытки изучения разрыва на всех трех уровнях цифрового неравенства, когда кроме рассмотрения вопросов доступности сети Интернет и цифровых технологий исследуется результативность их использования в экономике (Власюк, 2023, с. 61).

Ряд публикаций посвящен факторам, формирующим цифровой разрыв: неравномерность социально-экономического развития регионов

(Селищева, Асалханова, 2019; Дудин и др., 2021; Костяев, 2023); высокая стоимость развертывания инфраструктуры в сельской местности, уровень образования пользователей сети Интернет и опыт использования ИКТ; различие регионов по соотношению городского и сельского населения, его плотности, людности сельских населенных пунктов и расстояния между ними (Salemink et al., 2017), различия в возрастно-половой структуре, доходах, образовании населения (Vallusova et al., 2022).

Во многих публикациях присутствует количественная оценка степени цифрового неравенства с точки зрения цифрового разрыва между регионами (Кузнецов, Маркова, 2014; Бахти-зин и др., 2017; Губанова, Клещ, 2018; Батракова, 2021; Шаталова, Касаткина, 2022; Vallusova et al., 2022).

В ходе обзора публикаций по цифровому неравенству городских и сельских территорий выявлено, что исследователи до сих пор не вышли на изучение данной проблемы в межрегиональном аспекте, в определении групп субъектов Федерации с различным уровнем цифрового разрыва. В значительной степени это объяснимо скудностью дифференцированных статистических показателей по цифровизации городских и сельских поселений в разрезе регионов, а также тем, что разными авторами методологически рассматривается «необходимость выделения трех типов цифрового разрыва: глобального, национального и индивидуального» (Социальное неравенство..., 2021, с. 155), а о межрегиональном цифровом разрыве речь даже не идет.

Методология, методы и материалы

Ключевым элементом в методологии исследования цифрового разрыва в контексте сформулированной цели и выделенных задач является многоплановое понятие «дифференциация», используемое практически во всех отраслях науки с приданием ему соответствующего содержания. В нашем случае речь идет о социальной и территориальной (пространственной, межрегиональной) дифференциации.

При этом социальная дифференциация имеет особое значение для предметного изучения стратификации в целом, и она становится критической методологической проблемой (Robinson et al., 2015). По определению П. Сорокина, основа и сама сущность социальной стратификации «состоит в неравномерном распределении прав и привилегий, обязанностей и ответственности, социальных благ и лишений, социальной власти и влияния среди членов того или иного сообщества» (Сорокин, 1927, c. 9). Данные атрибуты социальной дистанции, формируемые социальной дифференциацией, в полной мере присущи отношениям между городским и сельским сообществами. Социальное неравенство проявляется в разной степени в различных регионах страны в силу неоднородности в них демографической ситуации, уровня жизни населения, его образовательных и профессиональных качеств, что в условиях цифровизации становится предпосылкой для образования цифрового разрыва между субъектами Федерации.

Таким образом, происходит территориальная дифференциация социального неравенства, следовательно, цифрового неравенства. В этом случае сущность понятия «дифференциация» нами рассматривается в двух ипостасях: «как процесс, способствующий разделению социально-экономического пространства и как результат данного процесса, выраженный неоднородностью сельских территорий» (Костяев, Никонова, 2021, с. 153). При этом «дифференциация-процесс» представляет собой причину, а «дифференциация-результат» – следствие, которые следует рассматривать в диалектическом единстве, когда одно следствие может становиться причиной, вызывающей другое следствие. В результате возникает проблема «замкнутого круга», когда цифровое неравенство тормозит развитие регионов, а «депрессивные регионы отстают в развитии ИКТ в силу недостаточных темпов экономического роста и социально-экономического развития в целом» (Дудин и др., 2021, с. 964).

Для определения степени межрегиональной неоднородности используются различные статистические показатели: размах вариации, коэффициент разрыва полярных значений, децильный коэффициент, коэффициент вариации, коэффициент осцилляции, коэффициент Джини, индекс Тейла и др. (Бахтизин и др., 2017; Губанова, Клещ, 2018; Батракова, 2021; Шаталова, Касаткина, 2022).

Для исследования неравенства (X1 < X2) в контексте «город – село» в рамках одной социально-экономической единицы (страна, реги- он, район и др.) показатели разрыва (R1.2 ) между ними определяются как разница между более высокими и более низкими значениями по каждому из рассматриваемых показателей (R1.2 = R2 – R1).

При изучении неравенства между регионами, они распределяются в порядковой последовательности по рассматриваемым показателям в направлении от минимального значения к максимальному:

X 1 < X 2 < X 3 < X 4 < X 5 < X 6 < X 7 < X 8 … < X n .

На основе полученных порядковых шкал был определен разрыв между регионами в рамках всей совокупности с помощью статистических показателей: размах вариации (K1 ), коэффициент разрыва полярных значений (K2 ), коэффициент осцилляции ( K3 ), децильный коэффициент (K4 ):

K 1 = X n – X 1 ; K 2 = X n /X 1 ;

^ 3

^ n -X1 .

X ;

Z n /vn 10

x/y x . n-10 ' ^—11

Коэффициент вариации, коэффициент Джини, индекс Тейла более эффективны для исследования степени неоднородности той или иной совокупности в целом, а в определении цифрового разрыва в рамках поставленных задач они явились избыточными и в данной работе не использовались. Вместо этого для выявления тенденций изменения межрегионального неравенства в динамике наряду с расчетом и анализом предложенных статистических коэффициентов K1 , K2 , K3 и K4 нами применялся метод группировки: субъекты Федерации группировались в зависимости от величины цифрового разрыва.

В исследовании использовались данные федерального статистического наблюдения № 1-ИТ «Анкета выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей», размещенные на сайте Росстата5.

При исследовании цифрового разрыва в контексте «город – село» нами велись расчеты на уровне страны, на уровне регионов и на межрегиональном уровне.

Результаты исследования

Цифровое неравенство «город – село» на национальном уровне

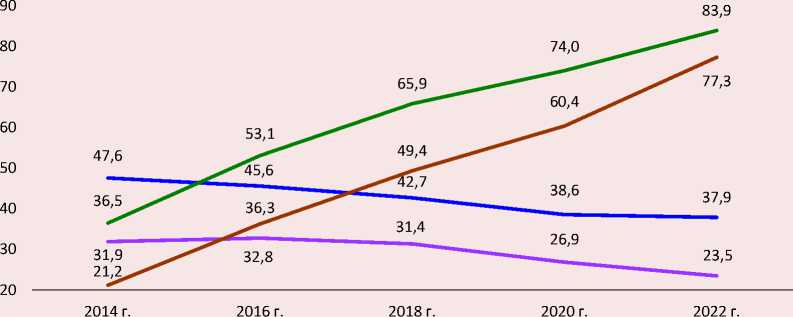

Для выхода в сеть Интернет городские и сельские домохозяйства используют три основные группы устройств: настольные (стационарные) компьютеры; планшетные компьютеры и другие мобильные устройства (телефоны, смартфоны, устройства для чтения электронных книг и др.). При этом чаще применяются стационарные компьютеры и мобильные телефоны/ смартфоны. Вместе с тем тренды их использования для подключения к Интернету являются полярными. Траектория применения стационарных компьютеров является нисходящей с ростом цифрового разрыва между городом и селом с 2018 года, который к 2022 году достиг 14,4 п. п. В то же время использование мобильных телефонов/смартфонов для этих целей воз- растает высокими темпами, а цифровой разрыв между городом и селом сокращается (2014 г. – 15,3 п. п.; 2022 г. – 6,6 п. п.; рис. 1).

Причины такой динамики очевидны: мобильные устройства имеют явные конкурентные преимущества перед стационарными компьютерами как по цене, так и по возможности подключения к сети повсеместно, там, где есть сотовая связь.

Вероятно, с этим связано сокращение цифрового разрыва в показателях частоты использования сети Интернет: по ежедневному использованию Интернета (2014 год – 17 п. п., 2022 год – 7,8 п. п.), а также снижения доли сельского населения, которое никогда им не пользовалась (с 39,6% в 2014 году до 10,6% в 2022 году). Особое значение для проникновения цифровых технологий в сельскую местность имеет широкополосный доступ, который благодаря реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства»6 быстро распространяется по сельским территориям страны.

Рис. 1. Доля домохозяйств России с входом в сеть Интернет со стационарных компьютеров и мобильных телефонов / смартфонов, % от всех домохозяйств

^^^^м Компьютеры – город ^^^^^^^м Компьютеры – село

^^^^^^^мТелефоны/смартфоны – город ^^^^^^^мТелефоны/смартфоны – село

Составлено по: Данные федерального статистического наблюдения № 1-ИТ.

Реализация первого этапа проекта (2014– 2020 гг.) позволила организовать точки доступа в Интернет на скорости не менее 10 Мбит/сек. в населенных пунктах с численностью жителей 250–500 человек, а на втором этапе (2021– 2030 гг.) планируется обеспечить мобильной связью и Интернетом поселения с людностью от 100 человек.

Темпы сокращения цифрового разрыва между городом и селом по широкополосному доступу к сети Интернет выше, чем по доступу в целом (рис. 2) .

Резервом для сокращения цифрового разрыва является устранение причин отказа сельских домохозяйств и сельского населения от использования сети Интернет. При этом направления и темпы динамики показателей причин отказа сельских домохозяйств от использования сети Интернет, представленных в «Данных федерального статистического наблюдения», принципиально отличаются от таковых по сельскому населению.

Однако среди причин отказа в том и другом случае основными являются отсутствие необходимости, желания и интереса к пользованию Интернетом; недостаток навыков для работы в сети Интернет.

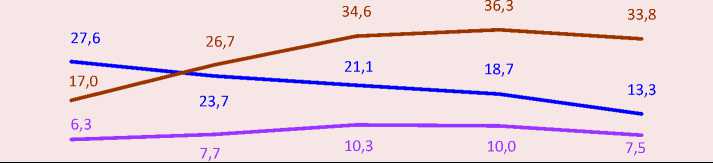

Доля сельских домохозяйств, не использующих сеть Интернет по причине «отсутствия необходимости, желания и интереса», устойчиво сокращалась с 2014 года, а с 2018 года стала снижаться и из-за «недостатка навыков». Для сельского населения первый показатель в 2014 году был весьма высоким и к 2022 году еще незначительно увеличился, а второй за этот период вырос весьма существенно, хотя с 2020 года отмечается тенденция снижения (рис. 3).

По нашему мнению, более информативны показатели по сельскому населению, поскольку они соотнесены с численностью населения, не использовавшего сеть Интернет, в то время как домохозяйства – с общим числом домохозяйств.

В 2022 году 51,2% сельского населения в возрасте 15 лет и старше имели низкий уровень владения цифровыми навыками и только 6,5% – уровень выше базового. Следует отметить взаимосвязь и взаимозависимость этих причин: у сельских жителей при недостатке навыков не возникает желания и интереса пользоваться Интернетом, а при отсутствии необходимости и желания – не появляются потребности приобретать соответствующие навыки.

Рис. 2. Динамика сокращения цифрового разрыва между городскими и сельскими домохозяйствами России в доступе к сети Интернет, п. п.

^^^^мДоступ в Интернет ^^^^^^^» Широкополосный доступ в Интернет

Составлено по: Данные федерального статистического наблюдения № 1-ИТ.

Рис. 3. Удельный вес домохозяйств в сельской местности и доля сельского населения России, не использующих сеть Интернет по основным причинам неиспользования*, %

64,9

65,4

66,5

67,4

67,6

2014 г.

2016 г.

2018 г.

2020 г

2022 г.

Домохозяйства без необходимости, желания и интереса

Домохозяйства с недостатком навыков

Население без необходимости,желания и интереса

Население с недостатком навыков

* Доля домохозяйств в сельской местности приведена в % от всех домохозяйств, а доля сельского населения в % от численности населения, не использовавшего сеть Интернет или использовавшего ее более года назад. Возраст был взят в 2014 и 2016 г. в диапазоне 15–72 года, а в 2018, 2020 и 2022 гг. – 15–74 года.

Составлено по: Данные федерального статистического наблюдения № 1-ИТ.

В связи с этим данные проблемы следует решать в комплексе, проводя для сельского населения одновременно просветительские мероприятия в отношении возможностей использования цифровых технологий и масштабную работу по повышению навыков работы в сети Интернет.

Другие причины, сдерживающие продвижение цифровых технологий в сельскую местность и использование сети Интернет сельским населением, весьма значимы, но положительная тенденция в их решении внушает определенный оптимизм (табл. 1).

При цифровизации сельской местности, бесспорно, следует решать экономические и технические проблемы, но, как показывают данные рисунка 3 и таблицы 1, они при высокой ресурсоемкости являются не самыми главными в этом вопросе.

При работе по повышению навыков работы в Интернете у сельского населения важно обратить внимание на то, что цифровой разрыв между городскими и сельскими пользователями сети в 2014–2022 гг. возрастал в процентных пунктах по всем основным позициям: работа с текстовым редактором – с 16,8 до

Таблица 1. Доля сельского населения России, назвавшего экономические и технические причины отказа от использования сети Интернет, в 2014–2022 гг., % от численности всего сельского населения, не использовавшего Интернет

|

Причины неиспользования сети Интернет |

2014 г. |

2016 г. |

2018 г. |

2020 г. |

2022 г. |

2022/2014, п. п. |

|

Высокие затраты на подключение к сети Интерне т |

11,5 |

12,3 |

16,1 |

16,0 |

6,8 |

-4,7 |

|

Отсутствие технической возможности подключения к сети Интернет |

8,5 |

8,6 |

9,5 |

9,1 |

6,4 |

-2,1 |

|

Составлено по: Данные федерального статистического наблюдения № 1-ИТ. |

||||||

-

18,4; копирование или перемещение файла – с 13,2 до 16,2; работа с электронными таблицами – с 11,9 до 13,5; передача файлов между компьютером и периферийными устройствами – с 12,7 до 13,2.

Весьма важными являются навыки и возможности населения при использовании сети Интернет для получения государственных и муниципальных услуг и осуществления заказов товаров и/или услуг, а также сокращение цифрового разрыва в этих показателях в контексте «город – село». За период с 2014 по 2022 год весьма существенно выросла доля населения, получающего через сеть Интернет государственные и муниципальные услуги, а также осуществляющего заказы товаров и услуг. Однако темпы роста данных показателей для сельского населения были заметно ниже, что привело к росту цифрового разрыва как в том, так и другом случае (табл. 2) .

Данные таблицы 2 подтверждают тезис о том, что цифровой разрыв растет между теми, у кого больше возможностей доступа в сеть Интернет, и теми, у кого их меньше.

Основными направлениями использования сети Интернет для получения государственных и муниципальных услуг в 2022 году являлись:

-

1) получение информации (62,4%);

-

2) осуществление обязательных платежей в режиме онлайн (53,6%);

-

3) получение результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде (45%)7.

При заказе товаров через сеть Интернет сельское население отдает предпочтение трем основным их группам: а) одежда, обувь, спорттовары (69%); б) предметы домашнего обихода (41,9%); в) косметика и парфюмерия (33,4%). При этом значительная доля сельского населения России остаётся не включенной в использование сети Интернет для получения госуслуг (около 40%) и заказа товаров (почти 54%).

Для управления процессом включения сельского населения в получение государственных и муниципальных услуг и осуществление заказов товаров и/или услуг через сеть Интернет необходимо устранять причины отказа от них.

Как показывает анализ «Данных федерального статистического наблюдения № 1-ИТ», причинами неиспользования сети Интернет для контактов с государственной и муниципальной властью, так же как онлайн-покупок, являются мотивационные факторы. Так, респонденты выбирают личный визит и персональные контакты с представителями государственных и муниципальных органов власти (55,8%), а онлайн-заказы отвергаются, потому что жители предпочитают совершать покупки сами (54,5%) или у них отсутствует необходимость (желание, интерес) (35,3%) либо доверие (9,9%) к такого рода покупкам.

Таблица 2. Включенность населения России в получение государственных и муниципальных услуг и осуществление заказов товаров и/или услуг через сеть Интернет в 2014–2022 гг.

|

Показатель |

2014 г. |

2016 г. |

2018 г. |

2020 г. |

2022 г. |

2022/2014, п. п. |

|

Доля населения, получающего государственные и муниципальные услуги, % от общей численности обследуемого населения |

||||||

|

Городское население |

12,7 |

32,1 |

58,3 |

63,5 |

74,5 |

61,8 |

|

Сельское население |

4,0 |

18,8 |

43,1 |

44,3 |

60,1 |

56,1 |

|

Цифровой разрыв, п. п . |

8,7 |

13,3 |

15,2 |

19,2 |

14,4 |

5,7 |

|

Доля населения, заказывавшего товары и/или услуги, % от общей численности населения, использовавшего сеть Интернет в течение последних 12 месяцев |

||||||

|

Городское население |

28,0 |

33,1 |

44,5 |

50,4 |

62,0 |

34,0 |

|

Сельское население |

14,4 |

19,7 |

30,9 |

32,2 |

46,1 |

31,7 |

|

Цифровой разрыв, п. п. |

13,6 |

13,4 |

13,6 |

18,2 |

15,9 |

2,3 |

|

Составлено по: Данные федерального статистического наблюдения № 1-ИТ. |

||||||

7 Доли в % от общей численности сельского населения в возрасте 15–72 лет, использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг.

Другая группа проблем – недостаточность навыков или знаний для использования сети Интернет в целях получения услуг (20,1%), а также заказа товаров в онлайн-режиме (7,4%). В связи с этим 19,3% респондентов для получения государственных и муниципальных услуг обращались к другим людям (друзьям, родственникам).

Таким образом, для сокращения возрастающего цифрового разрыва между городской и сельской местностью на уровне Российской Федерации необходимо решить следующие задачи:

– мотивационные, направленные на активизацию потребностей населения в пользовании Интернетом, в том числе для получения государственных и муниципальных услуг, а также заказа товаров и/или услуг; на повышение доверия к онлайн операциям;

– образовательные, нацеленные на повышение уровня цифровых навыков для работы на компьютере, в сети Интернет у сельских жителей, на обучение приемам получения государственных и муниципальных услуг, реализации возможностей онлайн-торговли;

– экономические, предполагающие снизить затраты пользователей на подключение к сети Интернет;

– технические, направленные на расширение зоны охвата сельских территорий сотовой связью и высокоскоростным беспроводным Интернетом.

Межрегиональный цифровой разрыв

В связи с тем, что данные доступа к сети Интернет для сельских домохозяйств на сайте Росстата отсутствуют, оценка цифрового разрыва между регионами России по данному показателю осуществлена без выделения типа поселений. Расчет показателей межрегионального разрыва по доступу домохозяйств к сети Интернет в динамике с 2014 по 2022 год позволяет сделать вывод о наличии общей тенденции его сокращения (табл. 3) .

Группировка регионов России по данному показателю подтверждает этот вывод: в 2014– 2022 гг. их число в группах с показателем доступа домохозяйств к сети Интернет до 80% имело стойкую тенденцию к сокращению, а с доступом выше 80% – к росту (табл. 4) .

Разделение между городской и сельской местностью показателей получения населением государственных и муниципальных услуг и осуществления заказов товаров/услуг через сеть Интернет позволяет определить тенденции изменения по ним межрегионального цифрового разрыва для сельского населения.

Таблица 3. Показатели цифрового разрыва регионов России по доступу домохозяйств к сети Интернет в динамике с 2014 по 2022 год

|

Показатель разрыва |

2014 г. |

2016 г. |

2018 г. |

2020 г. |

2022 г. |

|

Размах вариации |

39,2 |

29,9 |

36,0 |

32,0 |

25,2 |

|

Коэффициент разрыва полярных значений |

1,75 |

1,49 |

1,58 |

1,50 |

1,34 |

|

Коэффициент осцилляции |

0,56 |

0,40 |

0,47 |

0,40 |

0,29 |

|

Децильный коэффициент |

1,75 |

0,84 |

0,60 |

1,00 |

1,22 |

|

Рассчитано по: Данные федерального статистического наблюдения № 1-ИТ. |

|||||

Таблица 4. Группировка регионов России по показателям доли доступа домохозяйств к сети Интернет в динамике с 2014 по 2022 год, % от всех домохозяйств

|

Группа регионов |

2014 г. |

2016 г. |

2018 г. |

2020 г. |

2022 г. |

|

|

1. |

До 70 |

53 |

26 |

17 |

7 |

- |

|

2. |

70–80 |

23 |

46 |

44 |

42 |

16 |

|

3. |

80,1–85 |

2 |

5 |

14 |

19 |

26 |

|

4. |

85,1–90 |

2 |

4 |

4 |

8 |

20 |

|

5 |

Свыше 90 |

1 |

1 |

3 |

6 |

20 |

|

Всего |

81 |

82 |

82 |

82 |

82 |

|

|

Рассчитано по: Данные федерального статистического наблюдения № 1-ИТ. |

||||||

Расчет статистических коэффициентов выявил, что размах вариации как в том, так и в другом случае в 2022 году относительно 2014 года вырос, но остальные показатели цифрового разрыва между регионами имели общую тенденцию к снижению, хотя их значения колебались по годам (табл. 5) .

Эти выводы подтверждаются результатами группировки регионов Российской Федерации по цифровому разрыву в получении сельским населением государственных и муниципальных услуг (табл. 6 ).

Примечательно, что численность группы регионов с отрицательным цифровым разрывом (< 0) изменилась незначительно, с малым разрывом (до 20 п. п.) – резко возросла, а регионов с разрывом свыше 20 п. п. – существен- но снизилась, что указывает на положительную тенденцию в сокращении межрегионального цифрового разрыва

Относительно цифрового разрыва в заказах товаров/услуг между регионами ситуация складывается неоднозначно. Несмотря на относительно благоприятную в целом динамику изменений коэффициентов вариации, отражающих снижение цифрового разрыва регионов России, их группировка выявляет несколько иную картину (табл. 7) . С 2014 по 2022 год число регионов в группе с цифровым разрывом в пользу села увеличилось в два раза, в группе с максимальным разрывом (более 20 п. п.) – в 9 раз, а в группах с разрывом до 10 п. п. – сократилось в 2,8 раза. Численность промежуточных групп регионов практически не изменилась.

Таблица 5. Цифровой разрыв между регионами России в получении сельским населением государственных и муниципальных услуг и осуществлении заказов товаров/услуг через сеть Интернет, в динамике с 2014 по 2022 год

|

Показатель |

2014 г. |

2016 г. |

2018 г. |

2020 г. |

2022 г. |

|

Государственные и муниципальные услуги |

|||||

|

Размах вариации |

61,1 |

73,4 |

62,1 |

67,4 |

68,5 |

|

Коэффициент разрыва полярных значений |

77,38 |

50,33 |

3,19 |

3,46 |

3,48 |

|

Коэффициент осцилляции |

3,92 |

2,01 |

0,95 |

0,95 |

0,86 |

|

Децильный коэффициент |

21,13 |

23,58 |

6,10 |

4,99 |

4,87 |

|

Заказы товаров и услуг |

|||||

|

Размах вариации |

34,0 |

46,8 |

67,8 |

66,4 |

62,7 |

|

Коэффициент разрыва полярных значений |

19,89 |

12,14 |

29,25 |

12,45 |

7,21 |

|

Коэффициент осцилляции |

4,10 |

3,63 |

3,11 |

2,77 |

1,67 |

|

Децильный коэффициент |

8,82 |

4,63 |

4,08 |

4,37 |

3,72 |

|

Рассчитано по: Данные федерального статистического наблюдения № 1-ИТ. |

|||||

Таблица 6. Группировка регионов России по цифровому разрыву в использовании сети Интернет для получения сельским населением государственных и муниципальных услуг в динамике с 2014 по 2022 год, п. п.

|

Разрыв, п. п. |

2014 |

2016 г. |

2018 г. |

2020 г. |

2022 г. |

|

Число регионов с разрывом в пользу села* |

|||||

|

< 0 |

7 |

3 |

9 |

9 |

5 |

|

Число регионов с разрывом в пользу города |

|||||

|

0,1–10,0 |

14 |

15 |

20 |

29 |

40 |

|

10,1–20,0 |

19 |

22 |

25 |

28 |

29 |

|

20,1–30,0 |

19 |

24 |

23 |

8 |

4 |

|

30,1–40,0 |

11 |

15 |

4 |

5 |

3 |

|

Свыше 40 |

11 |

3 |

1 |

3 |

1 |

|

Всего |

81 |

82 |

82 |

82 |

82 |

|

* В данную группу в 2022 году вошли Брянская и Сахалинская области, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Ханты-Мансийский автономный округ. Рассчитано по: Данные федерального статистического наблюдения № 1-ИТ. |

|||||

Таблица 7. Группировка регионов России по цифровому разрыву в использовании сети Интернет для заказа товаров/услуг в контексте «город – село» с 2014 по 2022 год

|

Разрыв, п. п. |

2014 |

2016 г. |

2018 г. |

2020 г. |

2022 г. |

|

Число регионов с разрывом в пользу села |

|||||

|

< 0 |

5 |

9 |

7 |

3 |

10 |

|

Число регионов с разрывом в пользу города* |

|||||

|

0,1–5,0 |

19 |

11 |

16 |

9 |

10 |

|

5,1–10,0 |

31 |

18 |

12 |

13 |

8 |

|

10,1–15,0 |

11 |

21 |

20 |

13 |

12 |

|

15,0–20,0 |

12 |

14 |

15 |

19 |

15 |

|

Свыше 20,0 |

3 |

9 |

12 |

25 |

27 |

|

Всего |

81 |

82 |

82 |

82 |

82 |

|

* В данную группу в 2022 году вошли Рязанская, Воронежская, Калининградская и Мурманская области, республики Мордовия, Северная Осетия – Алания и Крым, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. Рассчитано по: Данные федерального статистического наблюдения № 1-Т. |

|||||

При этом доля регионов с разрывом свыше 20 п. п. в использовании сети Интернет для заказа сельским населением товаров/услуг увеличилась с 3,7 до 30%, а в получении государственных и муниципальных услуг эти величины были, соответственно, равны 50,6 и около 10%.

Такая ситуация напрямую отразилась на показателях общего уровня вовлеченности населения Российской Федерации в осуществление заказов товаров/услуг и получение государственных и муниципальных услуг в онлайн-режиме. В 2022 году заказы товаров/услуг через сеть Интернет осуществляли 53,7%, а государственные и муниципальные услуги получали 86,6% всех жителей страны.

Таким образом, на межрегиональном уровне цифровой разрыв в осуществлении заказов товаров и услуг через сеть Интернет имеет тенденцию роста, а в получении государственных и муниципальных услуг – сокращения.

Обсуждение

Цифровой разрыв в любом его проявлении в эпоху цифровизации экономики и домохозяйств создает предпосылки для усиления социально-экономического неравенства в обществе. Особое место занимает разрыв между городской и сельской местностью. Программная задача по преодолению существенных различий между городом и селом была заложена еще в трудах классиков марксизма-ленинизма, а затем решалась в течении 13 пятилеток в СССР. Процессы, произошедшие в экономике страны после 1991 года, усугубили разрыв в социальноэкономическом развитии городской и сельской местности.

В условиях цифровой трансформации всего российского общества и под ее влиянием существующие социально-экономические различия между городом и селом могут либо сглаживаться, либо усиливаться. К сожалению, среди ученых до сих пор нет единого мнения относительно тренда влияния цифровизации на социально-экономическое развитие регионов. По мнению М.Н. Дудина и соавторов, одни исследователи «отмечают положительное воздействие ИКТ на экономический рост и эффективность экономики, а другие – считают, что цифровое неравенство ведет к ухудшению социально-экономического развития регионов» (Дудин и др., 2021, с. 963).

В любом случае рост цифрового неравенства между городской и сельской местностью как на национальном уровне, так и между регионами создает проблемы для социальноэкономического развития страны. Оценивая с этих позиций результаты проведенного исследования, следует отметить неоднозначность динамики показателей цифрового разрыва. Позитивным трендом характеризуется сокращение цифрового разрыва между городом и селом по доступу и широкополосному доступу к сети Интернет, в особенности с использованием для этих целей мобильных телефонов/ смартфонов, а негативным – рост неравенства в уровне цифровой компетентности пользователей и их цифровой грамотности. Это подтверждает выводы, которые были сделаны другими исследователями относительно первого и второго уровней цифровизации (Коровкин и др., 2020, с. 13).

Цифровой разрыв между навыками городских и сельских пользователей сети Интернет в 2014–2022 гг. увеличился по всем основным позициям: более чем у половины сельского населения в возрасте 15 лет и старше отмечался низкий уровень владения цифровыми навыками, в связи с этим 67,6% жителей села не имели необходимости, желания и интереса использовать сеть Интернет.

Для решения указанных проблем необходимо осуществить ряд действий:

– по активизации потребностей населения пользоваться Интернетом посредством проведения разного рода PR-компаний, психологических тренингов, онлайн-семинаров и т. п.;

– по повышению уровня цифровых навыков пользователей путем проведения обучающих семинаров, мастер-классов, нацеленных на определенные возрастные, гендерные, профессиональные группы, и др.

Системная работа по повышению цифровых навыков и компетенций у сельского населения наряду с решением совокупности мотивационных проблем будет способствовать смене тенденции роста цифрового разрыва между городом и селом в получении государственных и муниципальных услуг и осуществлении заказов товаров/услуг в онлайн-режиме на нисходящий тренд.

Сочетание использования коэффициентов вариации и метода группировки позволило выявить устойчивую тенденцию сокращения цифрового разрыва между регионами по доступу домохозяйств к сети Интернет и в использовании сети Интернет для получения сельским населением государственных и муниципальных услуг. Благодаря применению метода группировки выявлено, что использование только коэффициентов вариации в условиях недостаточной развитости системы заказов товаров/ услуг через Интернет не позволяет однозначно сделать вывод о тенденции изменения межрегионального цифрового разрыва. Группировка регионов в зависимости от уровня цифрового разрыва в использовании сети Интернет между городской и сельской местностью дала возможность сделать окончательный вывод о росте цифрового разрыва.

Наряду со сказанным выше для сокращения цифрового разрыва требуется решить ряд экономических и технических проблем.

Снижение затрат на подключение к сети Интернет может быть обеспечено путем предоставления бюджетных целевых субсидий малообеспеченным и многодетным или одиноким семьям, использования социальных тарифов на широкополосную связь и передачу данных для домохозяйств с низкими доходами.

Для расширения зоны охвата сельских территорий сотовой связью и высокоскоростным беспроводным Интернетом в таких социально проблемных регионах, как Нечерноземье, следовало бы нижний предел подключения населённых пунктов в рамках действия федерального проекта «Устранение цифрового неравенства в России» установить до численности 50 человек, в том числе используя механизмы государственно-частного партнерства и поддержки инициатив местных сообществ.

Заключение

Цифровой разрыв в любом его проявлении, между социальными и возрастными группами, между городской и сельской местностью и между регионами, негативно влияет на социально-экономическое развитие любой страны, что требует большего внимания к его изучению со стороны исследователей различного профиля. Особенно важны такие исследования по выявлению тенденций в контексте «город – село», так как традиционно существующее социальноэкономическое неравенство между городской и сельской местностью может значительно усилиться при формировании тренда с возрастающим цифровым разрывом.

Исследования цифрового неравенства находятся в зачаточном состоянии, но быстро развиваются вместе со своим объектом, особенно в зарубежных странах. При этом пока не ясно, какие неравенства будут усиливаться, какие возникнут новые и какие формы неравенства будут смягчены в эпоху цифровой экономики (Robinson et al., 2015). Это требует проведения значительных системных исследований.

Немногочисленные научные работы по цифровому разрыву в контексте «город – село» осуществляются в России при остром дефиците показателей официальной статистики, особенно в разрезе регионов страны, что затрудняет выявление проблем цифровой трансформации сельских территорий. В связи с этим представляется необходимым выделение показателей для села по всем позициям «Федерального ста- тистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей» и представление их в полном объеме научной общественности для проведения исследований.

Для расширения информационной базы целесообразно не ограничиваться показателями официальной статистики, а использовать результаты социологических исследований, данные сотовых операторов (зоны покрытия территорий мобильной сетью 2G–5G), интернет-провайдеров и т. п. Например, проведенный нами анализ «Карт зон покрытия» операторами Мегафон, МТС, Билайн и Теле-2 для территорий Вологодской, Ленинградской, Новгородской областей выявил существенный разрыв в густоте сотовой сети между городскими и сель- скими поселениями и ее снижение с удалённостью районов от центра областей.

Необходимы также социологические исследования (анкетирование, интервьюирование) по выявлению и более глубокому изучению причин недоверия операциям в сети Интернет и особенностей мотивационного поведения пользователей, отказывающихся от получения государственных и муниципальных услуг, заказа товаров/услуг и других операций в онлайн-режиме.

Весьма важной для будущих исследователей является тема количественной оценки факторов, предопределяющих цифровой разрыв, и степени влияния цифрового разрыва на социально-экономическое развитие регионов, поскольку в настоящее время доминируют только теоретические подходы к данному вопросу.

Список литературы Цифровое неравенство между городским и сельским населением

- Банников С.А., Жильцов С.А., Казакова Н.В. (2020). Тенденции цифровизации и причины, обусловившие цифровой разрыв на сельских территориях // Вестник НГИЭИ. № 11 (114). С. 137–149. DOI: 10.24411/2227-9407-2020-10112

- Батракова Л.Г. (2021). Региональное неравенство в социально-экономическом развитии России // Социально-политические исследования. № 4 (13). С. 61–84.

- Бахтизин А.Р., Бухвальд Е.М., Кольчугина А.В. (2017). Экономическая дифференциация регионов России: новые оценки и закономерности // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. № 1. С. 41–56.

- Былина С.Г. (2019). Цифровое неравенство сельского населения: поселенческие различия // Региональные агросистемы: экономика и социология. № 2. С. 107–113.

- Власюк Л.И. (2023). Цифровое неравенство российских регионов: стратегические возможности и угрозы // Экономика промышленности. № 1 (16). С. 59–68. DOI: 10.17073/2072-1633-2023-1-59-68

- Гайнанов Д.А., Шарифьянов Т.Ф. (2015). Трансформация модели преодоления цифрового неравенства в сельской местности. Управление экономическими системами: электронный научный журнал. № 12 (84). С. 24.

- Груздева М.А. (2020). Включенность населения в цифровое пространство: глобальные тренды и неравенство российских регионов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 13. № 5. С. 90–104. DOI: 10.15838/esc.2020.5.71.5

- Губанова Е.С., Клещ В.С. (2018). Методика оценки неравномерности социально-экономического развития региона // Проблемы развития территории. № 6 (98). С. 30–41. DOI: 10.15838/ptd.2018.6.98.2

- Добринская Д.Е., Мартыненко Т.С. (2019). Перспективы российского информационного общества: уровни цифрового разрыва // Вестник РУДН. Серия: Социология. Т. 19. № 1. С. 108–120. DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-108-120

- Дудин М.Н., Шкодинский С.В., Усманов Д.И. (2021). Оценка влияния цифрового неравенства на уровень социально-экономического развития регионов Российской Федерации // Вопросы инновационной экономики. № 11 (3). С. 961–984. DOI: 10.18334/vinec.11.3.113452

- Кирилова Д.А., Маслов Н.С., Рейн А.Д. (2021). Преодоление цифрового неравенства сельских территорий // International Journal of Open Information Technologies. Т. 9. № 9. С. 21–26.

- Коровкин В., Каганер Е., Калинин А., Нуреев Б. (2020). Цифровая жизнь российских регионов. Что определяет цифровой разрыв? М.: Институт исследований развивающихся рынков бизнес-школы СКОЛКОВО (IEMS). DOI: 10.13140/RG.2.2.17835.26400

- Костяев А.И. (2023). Цифровизация сельских территорий в контексте европейских подходов и практик: обзор предметного поля // Экономика региона. Т. 19. № 4. С. 964–984. DOI: 10.17059/ekon.reg.2023-4-3

- Костяев А.И., Никонова Г.Н. (2021). Развитие процессов территориальной дифференциации аграрного производства Нечерноземья и их современные тренды // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 4. С. 150–168. DOI: 10.15838/esc.2021.4.76.9

- Кузнецов Ю.А., Маркова С.Е. (2014). Некоторые аспекты количественной оценки уровня цифрового неравенства регионов Российской Федерации // Экономический анализ: теория и практика. № 32 (383). С. 2–13. DOI: 10.33051/2500-2325-2021-4-50-71

- Ревенко Л.С., Ревенко Н.С. (2022). Цифровой разрыв и цифровое неравенство в продовольственных системах мира // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. Т. 22. № 2. С. 372–384. DOI: 10.22363/2313-0660-2022-22-2-372-384

- Санникова Т.Д. (2018). Цифровое неравенство как негативный фактор для благополучия сельского населения // Вестник науки. № 6 (6) Т. 1. С. 21–27. URL: https://www.вестник-науки.рф/article/112 (дата обращения 27.02.2024).

- Сальников С.Г. (2021). Цифровое неравенство между городом и селом: догнать нельзя отстать // Никоновские чтения. № 26. С. 125–129.

- Сафиуллин Н.А., Куксин С.В. (2022). Анализ причин цифрового разрыва между городским и сельским населением России // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. Т. 15. № 3 (74). С. 163–172. DOI: 10.53914/issn2071-2243_2022_3_163

- Селищева Т.А., Асалханова С.А. (2019). Проблемы цифрового неравенства регионов России // Проблемы современной экономики. № 3 (71). С. 230–234.

- Сорокин П.А. Социальная мобильность / пер. с англ. М.В. Соколовой; под общ. ред. В.В. Сапова. M.: Academia, 2005. 588 c.

- Социальное неравенство в современном мире: новые формы и особенности их проявления в России (2021): монография / под общ. ред. Н.Г. Осиповой. М.: Перспектива. 276 c.

- Шаталова О.М., Касаткина Е.В. (2022). Социально-экономическое неравенство регионов РФ: вопросы измерения и долгосрочная ретроспективная оценка // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 4. С. 74–87. DOI: 10.15838/esc.2022.4.82.5

- Castells M. (1996). The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society and Culture: Volume I. Massachusetts and Oxford: Blackwell.

- Chatzichristos G., Nagopoulos N., Poulimas M. (2021). Neo-endogenous rural development: A path toward reviving rural Europe. Sociologia Ruralis, 86(4), 911–937. DOI: 10.1111/ruso.12380

- Gerli P., Whalley J. (2021). Fibre to the countryside: A comparison of public and community initiatives tackling the rural digital divide in the UK. Telecommunications Policy, 45(10), 102222. DOI: 10.1016/j.telpol.2021.102222

- Haefner L., Sternberg R. (2020). Spatial implications of digitization: State of the field and research agenda. Geography Compass, 14(12), 1–16. DOI: 10.1111/gec3.12544

- Heeks R. (2022) Digital inequality beyond the digital divide: Conceptualizing adverse digital incorporation in the global South. Information Technology for Development, 28(4), 688–704. DOI: 10.1080/02681102.2022.2068492

- Holmes H., Burgess G. (2022). Digital exclusion and poverty in the UK: How structural inequality shapes experiences of getting online. Digital Geography and Society, 3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.diggeo.2022.100041

- Robinson L., Ono H., Cotten S.R., Quan-Haase A. et al. (2015). Digital inequalities and why they matter. Information, Communication & Society, 18(5), 569–582. DOI: 10.1080/1369118X.2015.1012532

- Salemink K., Strijker D., Bosworth G. (2017). Rural development in the digital age: A systematic literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas. Journal of Rural Studies, 54(8), 360–371. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2015.09.001

- Sanders C.K., Scanlon E. (2021). The digital divide is a human rights issue: Advancing social inclusion through social work advocacy. Journal of Human Rights and Social Work, 6, 130–143. DOI: 10.1007/s41134-020-00147-9

- Vallušová A., Kuráková I., Lacová Ž. (2022). Digital inequality and usage gap in the V4 region. Economics and Management, 25(4), 161–179. DOI: 10.15240/tul/001/2022-4-011.

- Wiesinger G. (2007). The importance of social capital in rural development, net-working and decision-making in rural areas. Journal of Alpine Research, 95(4), 43–56. DOI: 10.4000/rga.354

- Yanovskaya O., Kulagina N., Logacheva N. (2022). Digital inequality of Russian regions. Sustainable Development and Engineering Economics, 1(5), 77–98. DOI: 10.48554/SDEE.2022.1.5