Цифровые и природоподобные технологии: особенности регулирования правом

Автор: Бегишев И., Жарова А. К., Залоило М. В., Филипова И. А., Шутова А.

Журнал: Journal of Digital Technologies and Law @lawjournal-digital

Рубрика: Государство и право. Юридические науки

Статья в выпуске: 2 (3), 2024 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14130851

IDR: 14130851 | УДК: 34:004 | DOI: 10.21202/jdtl.2024.25

Текст статьи Цифровые и природоподобные технологии: особенности регулирования правом

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова, Казань, Россия

Анна Константиновна Жарова о

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

Максим Викторович Залоило ф

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Ирина Анатольевна Филипова ф

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

Альбина Александровна Шутова ф

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова, Казань, Россия

О растущем влиянии на современное общество цифровых технологий в научной литературе написано немало. К наиболее значимым цифровым технологиям относят, прежде всего, искусственный интеллект, робототехнику, беспроводную связь, блокчейн, виртуальную и дополненную реальность, интернет вещей, цифровые двойники, иные новые производственные технологии. Среди них вызывает повышенный интерес группа технологий искусственного интеллекта – в силу того, что по распространению на практике опережает остальные группы технологий. Сервисы на основе искусственного интеллекта, особенно генеративного искусственного интеллекта, становятся обыденностью, преобразуя рабочие процессы, трансформируя хобби людей и их быт.

Но не только цифровые технологии (и цифровые сервисы на их основе) в чистом виде меняют реальный (физический) мир, растет влияние и природоподобных технологий, позволяющих воспроизводить системы и процессы живой природы в виде технических систем и технологических процессов. К ним можно отнести, к примеру, биотехнологии (в том числе генную инженерию), нейротехнологии (нейропротезирование, нейроинтерфейсы и т. д.). Строго говоря, перечисленные технологии находятся на стыке цифровых и природоподобных, так как их развитие стало возможным

Статья находится в открытом доступе и распространяется в соответствии с лицензией Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0) , позволяющей неограниченно использовать, распространять и воспроизводить материал при условии, что оригинальная работа упомянута с соблюдением правил цитирования.

именно в связи с процессами цифровизации производства, бизнеса, исследований и коммуникаций. Обнаруживающая себя сегодня тенденция по нейроморфизации искусственного интеллекта также сближает его с природоподобными технологиями. Как известно, одним из подходов к созданию искусственного интеллекта является восходящий (биологический), связанный с построением нейронных сетей, которые искусственным образом моделируют процессы, подобные происходящим в мозге человека.

Если несколько лет назад постановка вопроса о регулировании касалась обычно лишь использования названных выше технологий, в настоящее время мнение о необходимости создания системы правового регулирования все чаще относится не только к применению данных технологий, но и к возможным путям их развития: слишком привлекателен потенциал использования этих технологий, одновременно с их развитием и распространением на практике значительно возрастают разнообразные риски. В парламентах разных стран и на уровне международных организаций обсуждается включение в правовую систему норм, регулирующих использование, а нередко и направления эволюционирования этих технологий.

Некоторые вопросы уже нашли отражение в действующем законодательстве и судебной практике. К примеру, принятый в 2024 г. Регламент Европейского союза об искусственном интеллекте регулирует применение технологий и продуктов на основе технологий искусственного интеллекта, при этом отдельное внимание в пятой главе Регламента уделено базовым моделям или моделям искусственного интеллекта общего назначения (general-purpose AI models). В статьях Регламента предусмотрены дополнительные обязанности, возлагаемые на поставщиков таких моделей, а если они входят в список моделей с системным риском, количество юридических обязанностей возрастает. Другим примером правового регулирования в данной области может служить «Положение об администрировании информационных служб Интернета Deep Synthesis», опубликованное Управлением киберпространства Китая 25 ноября 2022 г. (его нередко именуют «Правилами регулирования дипфейков»). Документ содержит ряд требований к предоставлению услуг глубокого синтеза при создании изображений, видео-, аудиоматериала и текстов. Генерируемый контент должен соответствовать правилам контроля за информацией и помечаться как синтетически созданный, а поставщики обязаны принимать меры для предотвращения неправильного использования сервиса и маркировать контент, созданный искусственным интеллектом.

Примером из судебной практики может служить решение Верховного суда Чили от 9 августа 2023 г., касающееся права на неприкосновенность частной жизни путем защиты работы человеческого мозга. Вопросы, которые затронуты решением, могут быть отнесены к персональным данным, нейроданным и нейроправам личности. Решение Верховного суда было вынесено в результате рассмотрения иска о конституционной защите, поданного против компании Emotiv Inc. (г. СанФранциско, США), коммерциализировавшей беспроводную гарнитуру с датчиками, собирающими нейроданные, т. е. информацию об электрической активности мозга. В решении указывается, что неприкосновенность частной жизни является важным аспектом человеческой целостности, достоинства человека и его прав, таких как когнитивная свобода, свобода мысли и идентичности. Подобное решение стало возможным благодаря целенаправленной деятельности чилийских парламентариев по включению нейроправ в законодательство этого государства.

На страницах данного номера журнала представлены результаты исследований авторов из разных стран, посвященных тематике использования и регулирования цифровых и природоподобных технологий, проблемам, которые связаны с расширяющимся использованием этих технологий и продуктов на их основе, а также предлагаемым вариантам решения проблем.

В первой статье номера – «Правовые проблемы обеспечения технологического суверенитета» ( Максим Залоило (Россия) ) – предложена теоретико-правовая модель обеспечения технологического суверенитета, рассмотрены концепции технологоцентризма, цифровой (технологической) солидарности, стратегические основы научно-технологического развития, поднимаются вопросы общего характера, касающиеся обеспечения технологической безопасности и определения научно обоснованных векторов их решениям, как следствие, повышения значимости сохранения независимости государства в сфере науки и технологий. Без этого становится невозможным эффективное развитие экономики и устойчивое функционирование критически важных для обеспечения жизнедеятельности людей государственных институтов. Технологический императив, лежащий в основе формирования современной техногенной цивилизации, стал важным фактором для начавшейся трансформации права. В свою очередь праву как универсальному регулятору общественных отношений приходится реагировать, решая непростую задачу защиты технологической безопасности страны.

Следующая статья номера – «Редактирование генома человека: управление технологическими рисками правовыми средствами» ( Александра Троицкая, Константин Шарловский (Россия) ) – посвящена проблемам правового регулирования использования генной инженерии как одной из наиболее востребованных сегодня биотехнологий, которая позволяет изменять ДНК, обеспечивающую передачу генетической программы следующим поколениям живых организмов. В статье представлены результаты исследования различных подходов к регулированию генетического редактирования в репродуктивных целях, определены условия и особенности применения возможных регуляторных механизмов и дается оценка действующему законодательству в данной сфере.

Вопросы правового регулирования цифровых технологий волнуют авторов из европейских стран, рассматривающих возникающие коллизии и риски между технологией блокчейн и законодательством по защите данных ( Фабио Северино, Людовико Спозини (Италия) ). Затрагиваются наиболее актуальные проблемы в этой области, обусловленные недостатками традиционных моделей блокчейна и «правом на забвение», закрепленным в действующем европейском праве. Особый интерес вызывает представленный в исследовании анализ материалов, посвященных гибридному решению возникающих вопросов, позволяющих гарантировать права на удаление и модификацию персональных данных и устранить выявленную несовместимость между технологиями и действующим регулированием.

Интересно и изучение формируемых подходов к регулированию технологий в странах, опыт которых не столь часто транслируется в научной литературе, что позволяет шире взглянуть на проблему, обнаружив новые грани для последующих исследований. Например, в одной из статей номера обозначены трудности, проявляющиеся на пути к регулированию использования цифровых технологий в национальной кадастровой системе Узбекистана (Робия Тошбоева (Узбекистан)). Применение технологий искусственного интеллекта позволяет улучшить осуществление кадастрового учета при условии, что будут сформированы качественные правовые рамки, а это представляется затруднительным без четкой регламентации правового режима искусственного интеллекта в национальном законодательстве.

Растущее использование технологий искусственного интеллекта в частном секторе влечет за собой изменение как собственно бизнес-процессов, так и отношений между работодателями и работниками, тем самым затрагиваются вопросы как предпринимательского, так и трудового права. Анализ проблем правового регулирования использования искусственного интеллекта для проведения конкурентных закупок позволил авторам другой статьи ( Дмитрий Казанцев (Россия) , Павел Догнал (Чехия), Павел Догнал-младший (Дания) ) выделить наиболее перспективные направления по созданию правового регулирования соответствующих отношений, при этом в качестве экспериментальной модели рассматривается реальный пример проведения сложной закупки высокотехнологичного оборудования с прогнозированием использования искусственного интеллекта в закупках на будущее. Неменьший интерес представляет и тема формирования правового регулирования в сфере применения искусственного интеллекта при найме работников ( Денис Новиков (Россия) ). Проблемы, возникающие из-за внедрения сервисов на основе искусственного интеллекта в процедуру найма, многообразны. К ним следует отнести необходимость защиты персональных данных соискателя, риски дискриминации и необоснованного отказа в приеме на работу вследствие предвзятости алгоритмов, распределение ответственности за решение, к которому привела работа системы искусственного интеллекта. Чтобы избежать дополнительных ошибок, стоит обратиться к передовому иностранному опыту, что позволит учесть имеющиеся наработки и будет содействовать конструированию оптимального национального регулирования.

Еще две статьи, включенные в данный номер журнала, касаются уголовно-правовой сферы и криминологических интересов. Первая из них ( Фотиос Спиропулос (Кипр–Греция) ) посвящена новым подходам в криминологии, позволяющим обозначить и определить предмет цифровой криминологии, исследующей потенциальное использование новых технологий в преступных целях. Мир все больше становится «гибридным»: реальность и виртуальная среда будут переплетаться чем дальше, тем сильнее. Это отразится и на преступности, что заставляет задуматься об адаптации к новым явлениям действующего уголовного законодательства. Во второй статье ( Валентина Бабаева (Россия) ) затронуты функции новостной криминологии с учетом «перетекания» основной части медиаресурса в интернет-пространство и неуклонно растущего влияния социальных сетей, блогов и видеохостингов как альтернативных средств массовой информации на общественное мнение. В статье говорится о меняющихся возможностях взаимодействия средств массовой информации и правоохранительных органов и о новых рисках, возникающих в связи с освещением материалов о правоохранительных органах и преступности в таких медиа.

В следующих двух статьях номера отражены вопросы международно-правового характера. Рассматриваются беспилотные технологии, развитие и применение которых приводит к нарушениям воздушного пространства других государств, отмечается, что тема беспилотных летательных аппаратов (дронов) как автономного оружия обычно включает обсуждение того, каким нормам международного права должно подчиняться их использование и насколько нынешнее международное право способно реагировать на происходящие в результате цифровизации изменения в принципе ( Милад Каши Комижани (Иран) ). Другая статья связана с цифровыми технологиями, используемыми в международном правосудии, а именно в деятельности судов интеграционных объединений ( Валентина Талимончик (Россия) ). Ее автором ставится задача проанализировать компетенцию и процедуры рассмотрения дел судами интеграционных объединений, позволяющие им разрешать споры, связанные с цифровыми технологиями, определив в итоге перспективы по рассмотрению данной категории споров. По итогам комплексного анализа различных источников, в том числе научного характера, международных договоров и актов судебной практики, предложено ввести в научный оборот определение содержания споров, связанных с цифровыми технологиями, в отношении судов интеграционных объединений.

Научный обзор, завершающий данный номер журнала, представляет отдельный интерес, так как касается темы нейроправ и расширяющегося проникновения нейротехнологий из исследовательских лабораторий в обычную жизнь людей ( Ян Ан Корнехо (Эквадор) ). Развитие нейротехнологий открыло огромные возможности для понимания и улучшения функционирования человеческого мозга, но одновременно привело к серьезным проблемам, связанным с защитой прав человека, неприкосновенности частной жизни и психической автономии. Медицинские изделия на основе нейротехнологий сегодня позволяют значительно улучшить жизнь людей, имеющих определенные заболевания, но параллельно собирают данные об активности мозга и могут быть использованы для «взлома» сознания. Последнее обусловливает вынесение на обсуждение вопроса о закреплении правовых основ, гарантирующих ответственное развитие и использование нейротехнологий, через включение в законодательство прав на психическую неприкосновенность, нейротех-нологическую недискриминацию (право на равное обращение независимо от нейро-биологических особенностей человека), доступ к своим нейроданным, личностную идентичность и свободу воли как возможность самостоятельно принимать решения без внешнего вмешательства.

Представленные достижения правовой доктрины в области исследования вопросов, связанных с развитием цифровых и природоподобных технологий, показывают, что практика их использования в реальной жизни порождает множество сложных этических, социальных, юридических вопросов, находящихся на стыке права, науки и технологий. Право меняется вслед за изменениями в области науки и технологий, становится более динамичным. Затрагиваемые в настоящем номере журнала темы побуждают к дискуссии о новых глобальных вызовах и рисках, требующих выработки стратегического консенсуса в вопросах понимания новейших правовых явлений и процессов, поиска адекватных и научно обоснованных ответов, открывающих новые горизонты и перспективы, трансформирующих сложившиеся представления о праве.

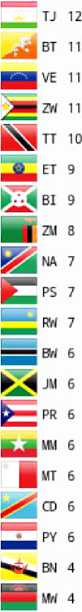

Надеемся, что настоящий выпуск журнала будет интересен широкому кругу читателей, а увидевшие свет статьи послужат хорошим мотиватором для тех потенциальных авторов, которые хотели бы и готовы продемонстрировать свои перспективные научные результаты и разработки в области инноваций и права на страницах нашего периодического издания (рис. 1).

|

\RU |

15,406 |

GH |

93 |

К MD |

26 |

LJ |

ME |

4 |

PK |

272 DK |

48 |

|||||

|

US |

2,880 |

• |

JP |

87 |

HR |

26 |

00 |

4 |

1M |

271 11 |

47 |

|||||

|

^в |

50 |

1,777 |

Bl |

PE |

86 |

& № |

23 |

XK |

4 |

HU |

269 LV |

46 |

||||

|

li |

NG |

1,670 |

1^1 |

BD |

84 |

LU |

23 |

sz |

3 |

1 |

в |

FR |

258 В j№ |

46 |

||

|

цщ |

IN |

1,317 |

UA |

84 |

Д| SI |

21 |

80 |

3 |

1 |

1 |

i |

-MA |

248 g^MJ |

45 |

||

|

й|Н |

||||||||||||||||

|

SIS |

GB |

830 |

BG |

83 |

ВКЧ MK |

21 |

IS |

3 |

VN |

199 ^^CL |

44 |

|||||

|

ID |

651 |

FI |

77 |

g BH |

19 |

ri |

CR |

3 |

2 |

PH |

196 CY |

42 |

||||

|

а |

BY |

613 |

AM |

75 |

18 |

YE |

3 |

HK |

193 MBLT |

41 |

||||||

|

CN |

592 |

TH |

73 |

^ AF |

18 |

|m |

1 ™ |

3 |

PT |

178 C0 |

39 |

|||||

|

MJ |

542 |

CH |

71 |

cu |

18 |

у |

I BB |

3 |

IQ |

155 M EE |

37 |

|||||

|

И |

493 |

i> |

IE |

70 |

“w |

17 |

04 |

2 |

MY |

150 Ц5/1 |

37 |

|||||

|

464 |

lifel |

TW |

68 |

gAL |

16 |

l^^l |

MV |

2 |

IR |

147 AR |

37 |

|||||

|

DE |

447 |

1 |

DZ |

66 |

KW |

16 |

g |

co |

2 |

PL |

134 |

35 |

||||

|

1 NL |

391 |

U |

KG |

66 |

i I™ |

16 |

MC |

2 |

и |

। |

MX |

125 c JO |

35 |

|||

|

н |

376 |

AZ |

64 |

kl“ |

15 |

so |

2 |

1 |

■ |

\BE |

122 LB |

31 |

||||

|

IT |

345 |

TZ |

64 |

15 |

UY |

2 |

ж lift |

115 ^M SK |

31 |

|||||||

|

= |

||||||||||||||||

|

uz |

329 |

GE |

63 |

K |

13 |

40 |

2 |

■ M |

SE |

114 MO |

31 |

|||||

|

BR |

301 |

AT |

61 |

CM |

13 |

LY |

2 |

GR |

112 gffi |

28 |

||||||

|

ES |

300 |

s |

RS |

56 |

^j KH |

12 |

BS |

2 |

♦ * |

•? |

KR |

110 ^ Oil |

27 |

|||

|

1™ |

279 |

CZ |

51 |

goA |

12 |

Art |

1 |

AE |

100 IQLK |

27 |

||||||

Рис. 1. География посетителей сайта журнала Journal of Digital Technologies and Law (160 стран по состоянию на 30 сентября 2024 г.)

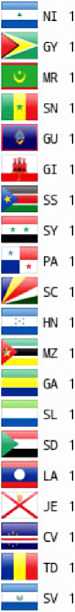

Поскольку журнал имеет большую аудиторию российских читателей, в нем публикуется значительное число российских авторов (рис. 2), важным этапом в его научной деятельности в текущем году стала индексация в авторитетном источнике библиографической информации по национальной периодике – крупнейшей российской библиографической базе данных научного цитирования – РИНЦ, аккумулирующей не только труды ученых, но также информацию об их цитировании. Включение журнала в РИНЦ – важный шаг на пути к признанию высокого научного уровня журнала. Это открывает новые возможности для авторов и редакции, предоставляет пользователям системы, читателям и исследователям по всей России широкий доступ к трудам авторов, опубликовавших у нас результаты своего научного творчества. Интерес этой системы представляют ее аналитические возможности, позволяющие не только отслеживать публикации российских ученых в научных изданиях, их цитируемость в иных журналах, но также формировать на основе полученной информации различные наукометрические показатели самого журнала.

Другие, 21 %

Россия, 42,5 %

Нидерланды, 1,1 %

Германия, 1,2 %

Египет, 1,3 %

Казахстан, 1,4 %

Австралия, 1,5 %

Китай, 1,6 %

Беларусь, 1,7 %

Индонезия, 1,8 %

Великобритания, 2,3 %

Индия, 3,6 %

Нигерия, 4,6 %

Сингапур, 4,9 %

США, 7,9 %

Рис. 2. Статистика посещаемости сайта журнала Journal of Digital Technologies and Law (по состоянию на 30 сентября 2024 г.)

В 2024 г. Journal of Digital Technologies and Law выступил генеральным информационным партнером крупнейшей в России и странах Содружества Независимых Государств III Международной научно-практической конференции «Цифровые технологии и право». Масштабное мероприятие ежегодно совместно организовывают в рамках Международного форума Kazan Digital Week 2024 Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова и Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан при содействии Президента Академии наук Республики Татарстан, Председателя Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Республики Татарстан Рифката Минниханова. Ежегодно конференция собирает тысячи участников из десятков стран мира.

С целью дальнейшего развития международного диалога мы готовы к взаимодействию с ведущими и молодыми специалистами, исследователями, экспертами, практикующими юристами для публикации их научных разработок по вопросам улучшения текущих подходов и создания новых методов в области этики, правового регулирования и охраны общественных отношений, связанных с цифровыми технологиями.

Выражаем благодарность авторам, рецензентам, членам редакционной коллегии, амбассадорам журнала за их сотрудничество и читателям – за растущий интерес к нашему изданию.

https://www.lawjournal.digital