Цирконовая геохронология гнейсов Вишневогорской толщи Ильмено-Вишневогорского комплекса (Южный Урал)

Автор: Краснобаев А.А., Вализер П.М.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (291), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изотопно-геохронологического исследования цирконов из гранат-биотитового плагиогнейса вишневогорской толщи (юго-восточный берег оз. Сунгуль) ильмено-вишневогорского комплекса (Ю. Урал). Изотопные анализы (U/Pb по циркону) выполнены на ионном микрозонде SHRIMP II в ЦИИ ВСЕГЕИ по стандартной методике. Аналитическим исследованиям предшествовали минералогические, на основании которых выбирали участки в гетерогенных зернах, соответствующие важным этапам в их развитии. Максимальный возраст субстрата плагиогнейсов - неоархейский (2700 млн лет). Природа цирконов во многом соответствует представлениям об их полигенности и полихронности. Окатанные обломки кристаллов цирконов отражают участие осадочных пород в субстрате плагиогнейса, причем структуры некоторых из них указывают на их первично-магматическое образование. Во временном интервале 2200-1060 млн лет фиксируется палеопротерозойский (³ 1740 млн лет) гранулитовый метаморфизм и два (1500 и 1090 млн лет) этапа преобразования. Поздние генерации цирконов (Th/U = 0.004-0.08), возрастные рамки которых определены как 460, 350-380 и 270-300 млн лет, отражают заключительные процессы метаморфизма - метасоматоза. Возраст плагиогнейсов вишневогорской толщи древнее возраста гнейсов (2080 млн лет) селянкинского блока.

Циркон, возраст, гранат-биотитовый плагиогнейс, вишневогорская толща

Короткий адрес: https://sciup.org/149128725

IDR: 149128725 | УДК: 550.93 | DOI: 10.19110/2221-1381-2019-03-9-13

Текст научной статьи Цирконовая геохронология гнейсов Вишневогорской толщи Ильмено-Вишневогорского комплекса (Южный Урал)

Ильмено-вишневогорский комплекс (Южный Урал) представляет часть Ильмено-Кацбахской коллизионной структуры («зоны смятия») шириной 20—25 км и протяженностью несколько сотен километров. В строении комплекса, ограниченного с запада Кыштымским правым сдвигом, а с востока Чебаркульским левым сдвигом, совмещены, преимущественно тектонически, магматические (сиениты, миаскиты, метамафит-ультрамафиты, гра-нитоиды) и метаморфические (гнейсы, амфиболиты, кварцитосланцы, кварциты) образования очень широкого возрастного диапазона — от архея до палеозоя [1—3].

Стратиграфическое расчленение метаморфических пород комплекса изменялось неоднократно. Общепринятым считается выделение довендских метаморфических образований в три структурно-вещественные серии: 1) селянкинскую (PR1-Ar), 2) ильменскую (PR1-PR2), 3) саитовскую (V) с подразделением внутри на толщи [1]. Селянкинская серия подразделена на нижнюю — селянкинскую толщу (t = 2081 ± 5 млн лет) [5] и верхнюю — вишневогорскую. Их породные ассоциации и структурные взаимоотношения подробно описаны ранее [2, 3], а проблематичным остается вопрос их возраста. Толщи выделены по отдельным разрозненным выходам, поэтому при их характеристике обычно приводятся лишь литологические и петрографические особенности пород, что открывает широкие возможности для различных корреляций. Для определения возрастных параметров образования-преобразования плагиогнейсов вишневогорской толщи мы использовали возможности цирконологии, объединяющей информацию о минералогических, геохимических и возрастных свойствах цирконов.

Объект и методика исследований

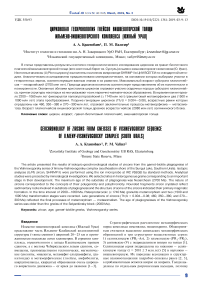

Метаморфические породы вишневогорской толщи, вмещающей Вишневогорский щелочной массив, распространены вблизи г. Вишневогорска (рис. 1). Исследованы цирконы из гранат-биотитового плагиогнейса (К1444), состав которого (мас. %: SiO 2 — 62.56, TiO 2 — 0.89, Al 2 O 3 — 15.59, Fe 2 O 3 — 7.57, MnO — 0.08, MgO — 3.41, CaO — 1.59, Na 2 O — 3.55, K 2 O — 2.33) характеризуется отношениями (P 2 O 5 /TiO 2 = 0.12, MgO/CaO = 3) и соответствует парагнейсам (Al 2 O 3 /SiO 2 = 0.29, FeO + MgO + + MnO + CaO = 0.22) и, возможно, граувакковым алевролитам [4]. Для него характерны полосчатая и линзовид-но-полосчатая текстура, порфиробластовая структура. Порфиробласты размером 1—5 мм представлены гранатом, а основная ткань лепидогранобластовой структуры сложена биотитом и плагиоклазом. В породе встречаются прожилки и линзы (до десятка см), образованные калиевым полевым шпатом, альбитом и фенгитом. Кристаллы граната имеют зональное строение. Ядро (Py 1 9 Alm 62— 6 5 Sps 10^1 Grs 6— 9 , #Mg = 0.20) соответствует малокальциево-му альмандину с повышенным содержанием марганца, край (Py 1 3 — 13 Alm 6 2—6 3 Sps 18_2c Grs 4_5 , #Mg = 0.13—0.15) — малокальциевому спессартин-альмандину, что отвечает регрессивному (Mn ^ Mg, Ca) типу зональности. В краевых зонах наблюдаются включения кварца и аннита, маг-незиальность которого меняется от 0.48 до 0.55, содержание титана — от 0.21—0.29 до 0.13—0.14 к.ф Аннит основной ткани более железистый (#Mg = 0.45—0.46) при содержании титана 0.20—0.22 к.ф. Олигоклаз (№ 24—30) имеет незначительные вариации состава, фенгит (Si4+ = 3.32 к.ф., #Mg = 0.67) магнезиальный с низким содержанием кремнезема.

Температура образования ассоциаций альмандин — аннит (включения) и спессартин — альмандин — аннит (матрикс) по Gt-Bt- геотермометру [6] оценивается в 700— 680 °C и 675—630 °C соответственно.

По составу минералов и температуре образования плагиогнейсы вишневогорской толщи обычно сопоставляются с мигматизированными гранат-биотитовыми гнейсами селянкинского блока [5], испытавшими более интенсивные преобразования при позднем низкотемпературном метаморфизме.

Изотопные анализы цирконов проводились на ионном микрозонде SHRIMP II в ЦИИ ВСЕГЕИ по стандартной методике [7], которая позволяет получать информацию не только для единичных кристаллов, но и для обособленных зон различного происхождения в них.

Цирконы

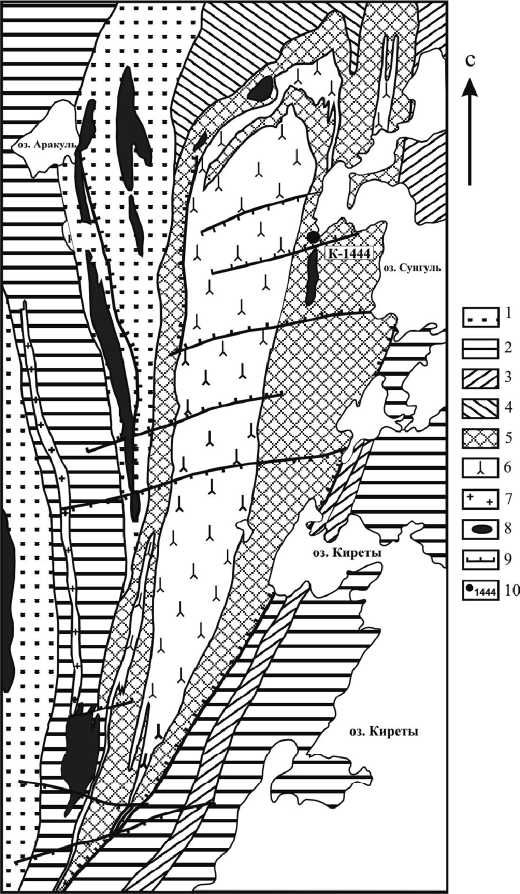

Морфология и внутреннее строение кристаллов цирконов. Кристаллы А, В, C иллюстрируют основные варианты гетерогенности, которые широко распространены среди цирконов плагиогнейсов вишневогорской толщи (рис. 2). На примере кристалла А показано сосуществование ранней, претерпевшей распад генерации в окружении

Рис. 1. Геологическая схема вишневогорской части ильмено-вишневогорского комплекса [2]: 1 — саитовская толща: кварциты, плагиосланцы; 2 — аракульская толща: плагиосланцы и плагиогнейсы гранат-биотитовые, амфиболовые; 3 — кыштымская толща: амфиболиты с прослоями плагиогнейсов, кварцитов и мраморов; 4 — ильменогорская толща: амфиболиты с прослоями плагиогнейсов, кварцитов; 5 — вишневогорская толща: ритмичное переслаивание плагиогнейсов, кварцитов и мраморов; 6 — миаскиты; 7 — граниты; 8 — метаультрамафиты;

9 —разломы; 10 — место отбора пробы

Fig. 1. Geological scheme of the Vishnevogorsky part of the Ilmeny-Vishnevogorsky complex [2]: 1 — Saitovo series: quartzites, plagioschists; 2 — arakulskaya series: plagioschists and garnet-biotite, amphibole plagiogneisses; 3 — Kyshtym series: amphibolites with interlayers of plagiogneisses, quartzites and marbles; 4 — Ilmenogorsky series: amphibolites with interlayers of plagiogneisses, quartzites; 5 — Vishnevogorsky series: the rhythmic interlayering of plagiogneisses, quartzites and marbles; 6 — miaskites; 7 — granites;

8 — metaultramafites; 9 —faults; 10 — the place of sampling поздней оболочки. У кристалла B с грубозональной (широкополосной) центральной частью, представляющей обломок, наблюдается формирование уже многослойной оболочки. Дробление, растворение и последующий грануломорфный рост определяют преобразование кристалла C с «прямоугольной» реликтовой частью, резко отли-

Рис. 2. Минералого-геохимические особенности цирконов плагиогнейсов вишневогорской толщи. Цифры: номера кристаллов — в табл., содержание (г/т) U и Th, 206Pb/238U — возраст Т, млн лет. а, b, c — CL, BSE, оптика, проходящий свет

Fig. 2. Mineralogical and geochemical features of the zircons of plagiogneisses of the Vishnevogorsky series. Numerals: the numbers of crystals are in the table, content (g/t) of U and Th, 206Pb/238U is the age T, Ma. a, b, c — CL, BSE, optics, transmitted light чающейся по форме от новообразованной оболочки. Округлость отдельных частей всех этих кристаллов исключают связь с осадочными породами.

С учетом этих замечаний кристалл 13 сопоставим с кристаллом B. Подобными являются кристаллы 5 и 18, не затронутые дроблением ранних генераций. Зерно 1, однородное по BSE, реально представляет округлый обломок зонального кристалла без признаков химического воздействия. В шаровидном зерне 10, сходном по облику с кристаллом 1, наблюдаются ранняя и неравномерно развитая поздняя оболочка. Гетерогенность кристалла 12 вызвана асимметричным замещением его ранней генерации.

Особо отметим, что оптически однородные по внешним признакам кристаллы могут представлять сложноструктурированные зерна с богатым геологическим прошлым. Контрастность строения некоторых кристаллов (5, 12, 13, 18) свидетельствует об относительно слабом влиянии метаморфизма, что позволяет ожидать в ре ликтовых частях сохранность наиболее древних датировок, относящихся непосредственно к субстрату плагиогнейсов вишневогорской толщи.

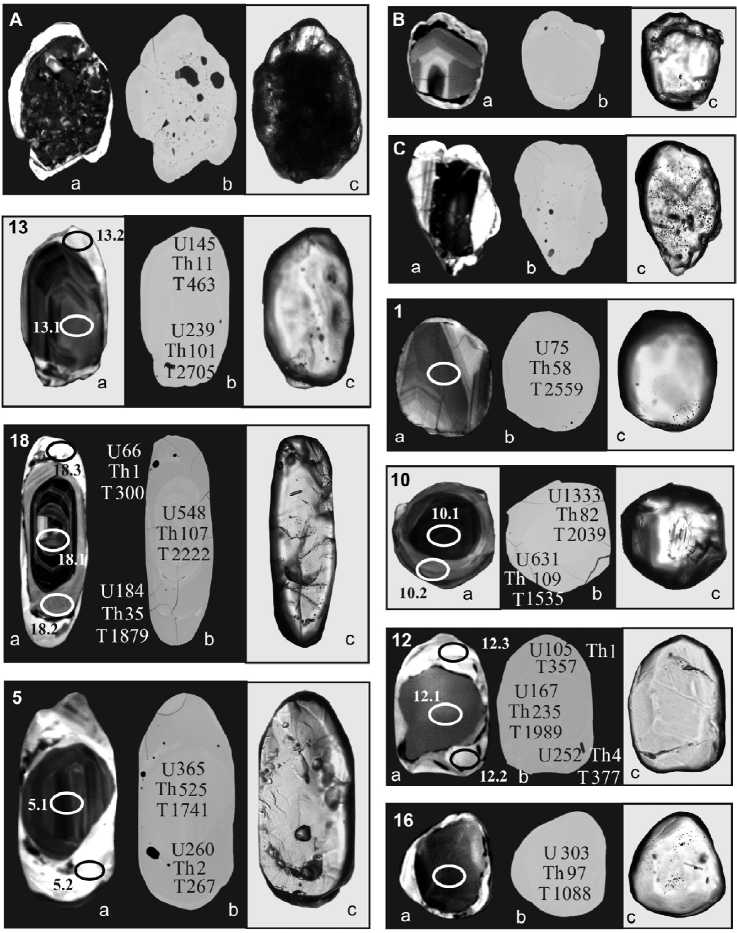

Геохимия U-Th в цирконах. На рис. 3 показано распределение U, Th и возраста (Т) в цирконах. Существенные различия состава и возраста ранних генераций отражает их связь с различными источниками, что наглядно подтверждается анализами кристалла 10. За исключением этого кристалла у остальных наблюдается общность эволюционного развития, подтвержденная однотипным снижением содержания Th в поздних генерациях, и приближение их к единому возрастному уровню, независимо от первичных различий.

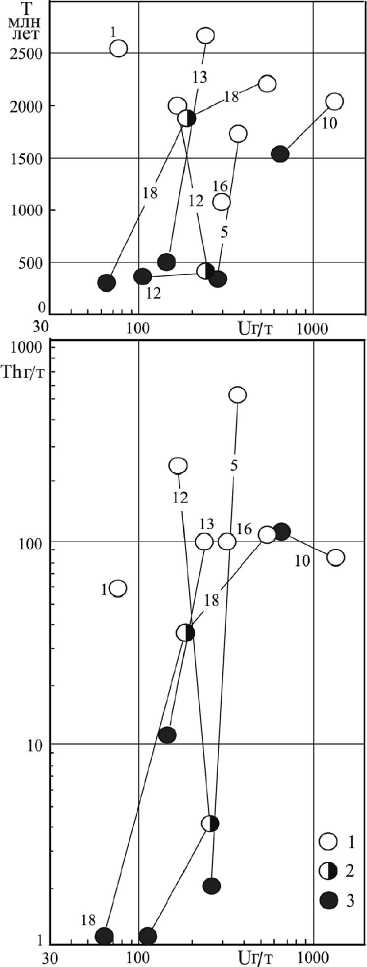

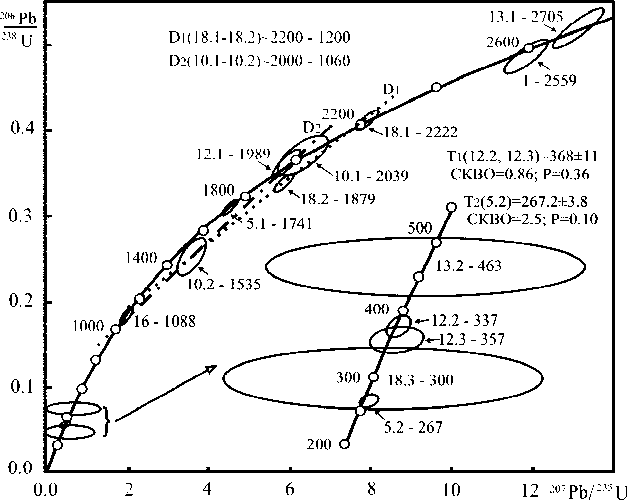

Возраст цирконов. Результаты датирования цирконов представлены в таблице и на рис. 4. Их интерпретация, несмотря на классическое распределение анализов, довольно сложная, порой неоднозначная. Возрастные вариации (по 206Pb/238U) кристаллов охватывают огромный

Рис. 3. Корреляционные взаимоотношения U, Th, возраст (Т) в цирконах плагиогнейсов вишневогорской толщи. Ранние (1), частично преобразованные (2), поздние (3) генерации соединены стрелками

Fig. 3. Correlation relationships U, Th, age (T) in zircons of plagiogneisses of the Vishnevogorsky series. Early (1), partially converted (2), late (3) generations are connected by arrows интервал — от 2705 до 267 млн лет, а также сопровождаются весьма существенными колебаниями содержания U (от 1333 до 66 г/т) и Th (от 525 до 1 г/т).

Большинство анализов находится на конкордии или рядом с ней (рис. 4). В зависимости от расположения по «вертикали» (по принадлежности к определенному возрастному интервалу) их можно разделить на три группы, между которыми существуют значительные перерывы. Группу I образуют наиболее древние кристаллы 13.1 и 1 с возрастами (2705±42) и (2559±34) млн лет. Незначительная дискордантность этих возрастов (1—2, табл.) указывает на близость времени образования цирконов. Вторую, самую представительную, группу II образуют кристаллы в возрастном интервале от (2222±20) млн лет (18.1) и до (1088±21) млн лет (16). Она включает в основном ранние генерации (18.1, 10.1, 12.1, 5.1, 16) и несколько вторичных (10.2, 18.2). Сосуществующие в едином зерне разновидности позволяют построить дискордии D 1 (18.1, 18.2) и D 2 (10.1—10.2) с верхними пересечениями, близкими датировкам ранних генераций при 2200 и 2000 млн лет, и с нижними при 1200 и 1060 млн лет соответственно. В совокупности образование микродискордий D 1 и D 2 вместе с дополнительными T 1 (12.1—12.3) и T 2 (5.1—5.2) перекрывают вишневогорскую толщу на всем временном интервале её образования-преобразования. В данном случае они совместно образуют своеобразные скрепы, сохраняющие целостность и отражающие вишневогорскую толщу как самостоятельный геологический объект.

Третья группа цирконов, включающая лишь поздние генерации в возрастном интервале 463—267 млн лет, отражает влияние самых поздних, эндогенных процессов, вызывающих разномасштабные преобразования не только цирконов, но и содержащих их пород вишневогорской толщи.

Рис. 4. U/Pb-возраст цирконов плагиогнейсов вишневогорской толщи. Отмечены номера кристаллов (табл.) и их 206Pb/238U-возраст. Указано верхнее-нижнее пересечение дискордий D 1 и D 2 с конкордией. Т 1 и Т2 — конкордантные возрасты некоторых палеозойских цирконов

Fig. 4. U/Pb-zircons age of plagiogneisses of the Vishnevogorsky series. The numbers of crystals (table) and their 206Pb/238U-age are noted. The upper-lower intersection of discordias D 1 and D2 with concordia is indicated. T 1 and T2 — are concordant ages of some Paleozoic zircons

U-Pb-возраст цирконов плагиогнейсов вишневогорской толщиU-Pb-age of zircons of plagiogneisses of the Vishnevogorsky series

|

Анализ, кратер Analyzed crater |

206Pbc, % |

Содержание, ppm Content, ppm |

232Th |

Возраст, млн лет Age, My |

D, % |

Изотопные отношения / Isotope ratios |

Rho |

||||

|

U |

Th |

206pb* |

206pb/238u ± o/o |

207pb»/206pb* ± o/o |

207Pb*/235U ± % |

206pb*/23su ± o/o |

|||||

|

5.2 |

0.38 |

260 |

2 |

9.5 |

0.01 |

267 ±4 |

0.0561 ±4.7 |

0.327 ±4.9 |

0.04232 ± 1.4 |

0.293 |

|

|

18.3 |

20.07 |

66 |

1 |

3.38 |

0.02 |

300 ± 19 |

0.055 ±87 |

0.36 ±88 |

0.0477 ± 6.4 |

0.073 |

|

|

12.3 |

1.23 |

105 |

1 |

5.21 |

0.004 |

357 ±7.9 |

0.0577 ± 11 |

0.453 ± 11 |

0.0569 ±2.3 |

0.208 |

|

|

12.2 |

0.39 |

252 |

4 |

13.1 |

0.02 |

377 ± 7.2 |

0.0558 ±4.5 |

0.463 ± 4.9 |

0.0602 ±2.0 |

0.399 |

|

|

13.2 |

21.70 |

145 |

11 |

11.9 |

0.08 |

463 ± 17 |

-6 |

0.056 ±54 |

0.57 ±54 |

0.0744 ±3.8 |

0.071 |

|

16 |

0.14 |

303 |

97 |

47.9 |

0.33 |

1088 ±21 |

5 |

0.0777 ±1.6 |

1.970 ±2.6 |

0.1838±2.1 |

0.788 |

|

10.2 |

0.39 |

631 |

109 |

146 |

0.18 |

1535 ±43 |

12 |

0.1057±2.1 |

3.92 ±3.8 |

0.2688 ±3.1 |

0.828 |

|

5.1 |

0.11 |

365 |

525 |

97.4 |

1.49 |

1741±18 |

0 |

0.10614 ±0.9 |

4.537 ± 1.5 |

0.3100 ± 1.1 |

0.788 |

|

18.2 |

0.17 |

184 |

35 |

53.7 |

0.20 |

1879 ±22 |

8 |

0.125 ±1.3 |

5.83 ± 1.9 |

0.3383 ± 1.4 |

0.727 |

|

12.1 |

0.00 |

167 |

235 |

51.8 |

1.46 |

1989 ±33 |

-3 |

0.1183 ±1.2 |

5.900 ± 2.3 |

0.3614 ± 1.9 |

0.850 |

|

10.1 |

0.01 |

1333 |

82 |

426 |

0.06 |

2039±42 |

-2 |

0.1228 ±3 |

6.300 ±3.8 |

0.3721 ±2.4 |

0.632 |

|

18.1 |

0.06 |

548 |

107 |

194 |

0.20 |

2222±20 |

0 |

0.1389 ±0.64 |

7.879 ± 1.3 |

0.4114 ± 1.1 |

0.862 |

|

1 |

0.16 |

75 |

58 |

31.3 |

0.80 |

2559 ±34 |

2 |

0.1764 ± 1.1 |

11.850 ±1.9 |

0.4873 ±1.6 |

0.815 |

|

13.1 |

0.06 |

239 |

101 |

107 |

0.44 |

2705±42 |

1 |

0.1828 ±0.73 |

13.140 ±2.0 |

0.5213 ±1.9 |

0.933 |

Примечание: Погрешность — 1 o ; Pbc и Pb* — общий и радиогенный свинец соответственно; коррекция по 204Pb, D — дискордан-тность, ошибка калибровки стандарта — 0.56 %, Rho — коэффициент корреляции.

Notes: Error — 1 о ; Pbc and Pb* — are common and radiogenic lead respectively; correction by 204Pb, D — discordance, standard calibration error — 0.56 %, Rho — correlation coefficient.

Заключение

Возраст вишневогорской толщи как самостоятельного сформировавшегося геологического объекта оценивается в 2220 млн лет. Он развивался как единое целое до этапа 1060 млн лет с участием нескольких сменяющих друг друга процессов преобразования и появления новых разновидностей цирконов. Заключительные этапы эволюции пород вишневогорской толщи определяются временными рубежами (460, 380—350 млн лет) метаморфизма в условиях амфиболитовой фации, соответствующей внедрению ультрамафитов и миаскитов и отражающей поздний (300—270 млн лет) процесс метасоматоза при сдвиговых деформациях. Возраст субстрата — неоархейский (NA, 2700 млн лет). Возраст плагиогнейсов вишневогорской толщи древнее возраста гнейсов (2080 млн лет) селянкин-ского блока [5], при этом они испытали значительные преобразования при поздних низкотемпературных процессах метаморфизма.

Список литературы Цирконовая геохронология гнейсов Вишневогорской толщи Ильмено-Вишневогорского комплекса (Южный Урал)

- Баженов А. Г., Белогуб Е. В., Ленных В. И. и др. Уфимская широтная структура Урала. Миасс: ИМин УрО РАН, 1992. 89 с.

- Левин В. Я. Щелочная провинция Ильменских-Вишневых гор. М.: Наука, 1974. 221 с.

- Левин В. Я., Роненсон Б. М., Самков В. С. и др. Щелочно-карбонатитовые комплексы Урала. Екатеринбург: Уралгеолком, 1997. 274 с.

- Неелов А. Н. Петрохимическая классификация метаморфизованных осадочных и вулканогенных пород. М.: Недра, 1980. 100 с.

- Краснобаев А. А., Давыдов В. А., Щулькин Е. П., Чередниченко Н. В. Цирконология Селянкинского блока Ильменских гор // ДАН. 2001. Т. 379. № 6. С. 807-811.

- Perchuk L. L. Derivation of thermodynamically consistent system of geothermometers and geobarometers for metamorphic and magmatic rocks. Cambridge University Press, 1990. P. 93-112.

- Williams I. S. U-Th-Pb Geochronology by ion microprobe. Applications of microanalytical techniques to understanding mineralizing processes // Reviews in Econom. Geol. 1998, v. 7, pp. 1-35.