Цитогенетическая характеристика архара Ovis ammon ammon, снежного барана O. nivicola borealis и их гибридов

Автор: Багиров В.А., Кленовицкий П.М., Иолчиев Б.С., Зиновьева Н.А., Калашников В.В., Шило О.В., Солошенко В.А., Насибов Ш.Н., Кононов В.П., Колесников А.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетическое разнообразие, цитогенетика, вирусные болезни

Статья в выпуске: 6 т.47, 2012 года.

Бесплатный доступ

Резервом развития отечественного овцеводства может послужить гибридизация домашних овец с дикими представителями рода Ovis, позволяющая обогатить генофонд пород за счет внесения в него ценных генетических задатков, присущих диким сородичам. Гибридизация близкородственных видов также способна оказаться эффективным методом реконструкции и восстановления исчезающих представителей фауны. Нами была выполнена гибридизация снежного барана Ovis nivicola borealis и архара O. ammon ammon (соответственно отцовская и материнская формы), получено жизнеспособное плодовитое гибридное потомство и проведено сопоставление кариотипов архара, снежного барана, а также их гибрида. Поскольку родительские виды имеют различные диплоидные числа и неодинаковое число двуплечих аутосом, при нумерации хромосом и построении кариограммы мы использовали идеограмму, которая была основана на кариотипе козы, дополненном группой метацентрических хромосом. Результаты цитогенетического анализа в совокупности с данными о плодовитости гибридного потомства указывают на высокую степень близости сравниваемых видов.

Снежный баран ovis nivicola borealis, архар o. ammon ammon, гибридизация, кариотип

Короткий адрес: https://sciup.org/142133359

IDR: 142133359 | УДК: 636.32/.38:636.01:599.735.52:575

Текст научной статьи Цитогенетическая характеристика архара Ovis ammon ammon, снежного барана O. nivicola borealis и их гибридов

В России в силу суровых природно-климатических условий овцеводство всегда было важной отраслью сельского хозяйства, обеспечивающей потребности населения и легкой промышленности в продуктах питания и специфических видах животного сырья. В ряде случаев овцы — единственный вид животных, способных использовать имеющиеся при родные ресурсы.

Рис. 1. Динамика численности поголовья овец в миллиардах голов в мире (1, ось слева) и в России (2, ось справа) .

Большое разнообразие условий разведения и содержания привело к созданию приспособленных к ним многочисленных пород и породных групп овец с широким спектром генетически обусловленных морфологических и продуктивных качеств. Считается, что в настоящее время в мире существует около 850 пород овец (1).

По данным FAO (2), по сравнению с 1990 годом в 2010 году поголовье овец в мире снизилось на 10,7 %, составив при этом

1079 млн гол. Минимальная численность овец (1060 млн гол.) приходилась на 2000 год, к 2005 году их поголовье незначительно увеличилось и дос тигло примерно 1100 млн гол., однако в течение следующего пятилетия произошел очередной спад численности. Стабильный рост поголовья овец в анализируемый период наблюдался лишь в Азии и Африке (соответст- венно на 29 и 45 %), тогда как в остальных регионах оно значительно уменьшилось (в целом по Америке — на 25 %, по Европе и Океании — на 56 %).

В России в период с 1990 по 2000 год поголовье сократилось в 4,2 раза (с 55 до 13 млн гол.), однако в последнее десятилетие наблюдался его рост, и в 2010 году численность овец составила около 2 млн гол. (рис. 1). Несмотря на наметившиеся положительные перемены, отечественное овцеводство постоянно требует особого внимания. Резервом развития отрасли может послужить гибридизация с дикими представителями рода Ovis , позволяющая обогатить генофонд домашних овец за счет привнесения в него ценных генетических задатков, присущих диким сородичам (3). Гибридизация близкородственных видов способна также оказаться эффективным методом реконструкции и восстановления исчезающих видов (4-10).

Ареал диких овец охватывает обширную территорию от островов Средиземного моря и областей Передней Азии до Камчатки на Евразийском континенте и на западе Северной Америки. Представители рода Ovis хорошо приспособлены к жизни в различных географических зонах (от степей до горных хребтов), верхняя граница их обитания проходит на высоте 5000 м над уровнем моря (11).

В систематике диких баранов до настоящего времени нет единого взгляда на структуру рода Ovis . Наиболее обосновано выделение семи видов диких овец — уриал ( Ovis vignei ), муфлон европейский ( O . musimon ), муфлон азиатский ( O . orientalis ), архар, или горный баран ( O . ammon ), снежный баран ( O . nivicola ), толсторог ( O . canadensis ), тонкорог ( O . dalli ). Результаты цитогенетических (12-15) и молекулярно-генетических (16-19) исследований однозначно свидетельствуют о том, что предком домашней овцы был азиатский муфлон ( O . orientalis ). Участие в доместикации уриала и архара противоречит этим данным. В отношении муфлона европейского ( O . musimon ) высказано предположение, что он является потомком одичавших овец (1). Хотя в овцеводстве имеется опыт получения гибридов домашней овцы с представителями разных видов диких баранов (5-7, 20-23), данные о гибридизации видов диких баранов между собой в литературе отсутствуют.

Цель настоящей работы заключалась в получении гибридов архара ( O . ammon ammon ) со снежным бараном ( Ovis nivicola borealis ) и их кариотипическом изучении.

Методика . В экспериментах по гибридизации в качестве отцовской формы был взят снежный баран ( Ovis nivicola borealis ), материнской — матки архара ( O . ammon ammon ). При цитогенетическом анализе исходных видов и гибрида материалом для исследования служила 72-часовая культура периферических лимфоцитов, стимулированных конканавали-ном А (ООО «ПанЭко», Россия) в дозе 10 мкг/мл. Культивирование, получение и обработку препаратов хромосом проводили по общепринятой методике с внесенными нами модификациями (24).

Результаты исследования документировали с помощью цифровой видеокамеры КС-583С («Digital», Тайвань) и пакета программ, совместимых с Windows. Обработку изображений и кариотипирование осуществляли по описанной ранее методике (25).

Резуёътаты . Полагают, что исходный кариотип полорогих ( Bovidae ) содержал 60 хромосом, включая 29 пар одноплечих аутосом. Расхождение ветвей, давших начало современным представителям этого семейства, произошло 15-20 млн лет назад. Из современных полорогих кариологически наиболее близки к предковой форме представители рода Capra , обладающие хромосомной мономорфностью (26, 27).

Род Ovis характеризуется четко выраженным хромосомным полиморфизмом. Входящие в него виды образуют четыре хромосомных класса. Принято считать, что хромосомные наборы в пределах рода Ovis , как и у всех полорогих, эволюционировали посредством центрических слияний. Первый, самый древний хромосомный класс с 2 n = 58 включает один вид — O . vignei . Кариотип уриала содержит только одну пару метацентрических хромосом. Ко второму классу относится архар, или горный баран ( O . ammon , 2 n = 56), в кариотипе которого имеются две пары метацентрических хромосом. В третий класс входит муфлон европейский ( O . mu-simon ), муфлон азиатский ( O . orientalis ), толсторог ( O . canadensis ), тонкорог ( O . dalli ) и домашняя овца ( O . aries ). Кариотипы указанных видов идентичны, они содержат 54 хромосомы, в том числе три пары метацентриков. Эволюционно более молодой четвертый класс с 2 n = 52, включающий единственный вид — снежного барана ( O . nivicola ). В кариотипе снежного барана представлены четыре пары метацентрических хромосом.

К ранним попыткам выявить соответствие между хромосомами козы и разных видов рода Ovis относятся работы T.D. Bunch с соавт. (28, 29). Первоначально T.D. Bunch на основании результатов дифференциального G-окрашивания считал, что метацентрические хромосомы у всех видов овец возникли в результате четырех робертсоновских транслокаций, соответствующих центрическим слияниям козьих хромосом 1/5-й, 3/10-й, 4/9-й и 11/17-й (29). Позднее, исследуя кариотип у барана Северцова ( O . ammon severtzovi ), T.D. Bunch с соавт. (30) показали, что это подвид архара. Авторы отметили, что метацентрики у архара эквиваленты 1-й, 3-й, 5-й и 11-й хромосомам предкового кариотипа Ovis .

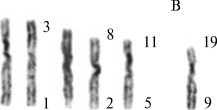

В результате применения дифференциального окрашивания с высоким разрешением удалось уточнить, какие эволюционные преобразования предкового кариотипа происходили в процессе дивергенции рода Ovis . Первая пара двуплечих хромосом у всех современных овец образовалась в результате слияния акроцентрических хромосом, соответствующих 1-й и 3-й парам хромосом предковой формы. Впервые она появилась у уриала ( О . vignei , 2 n = 58) и присутствует у всех истинных овец с хромосомными числами 56, 54 и 52. Вторая пара метацентрических хромосом возникла при объединении 2-й и 8-й хромосом, которое произошло у предка архара и сохраняется у горных баранов с диплоидными числами 56, 54 и 52. Третья пара двуплечих хромосом сформировалась вследствие центрического слияния 5-й и 11-й хромосом, что привело к появлению видов с кариотипом, содержащим 54 хромосомы. Этот метацентрик присутствует и у снежного барана, кариотип которого содержит 52 хромосомы. Уменьшение диплоидного числа при образовании кариотипа O . nivicola произошло в результате слияния 9-й и 19-й хромосом (31).

Как показал анализ специальной литературы, цитогенетические исследования диких овец, выполненные на уровне подвидов, далеко не полны. В частности, из семи подвидов азиатского снежного барана (32, 33) кариотип описан только у O . nivicola nivicola (14, 34).

При сопоставлении кариотипов архара и снежного барана, а также их гибрида мы столкнулись с методической проблемой: поскольку оба исходных вида имеют различные диплоидные числа и неодинаковое число двуплечих аутосом, построение и сравнительное описание кариотипов с применением стандартных принципов кариотипирования было затруднено. Поэтому при нумерации хромосом и построении кариограммы мы использовали идеограмму, основанную на кариотипе козы (базовая часть), которую дополняли группой метацентрических хромосом. В зависимости

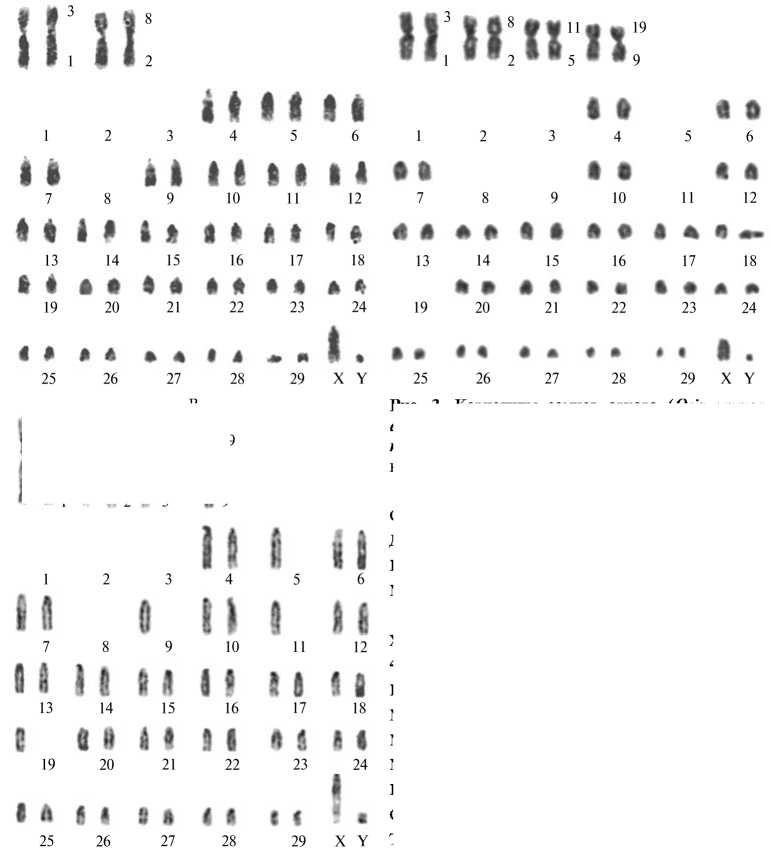

A

Б

Кариотипы самцов архара ( Ovis

Рис. 2.

ammon ammon) (A), снежного барана (O. nivicola borealis) (Б) и их гибрида (В). Дифференциальное G-окрашивание, увеличение *100.

хромосом равнялось 52,

как и у

O .

от видовой принадлежности исследуемого животного число хромосомных элементов и их размещение изменялись.

В кариотипе архара (рис. 2, A) хромосомы 3-6-й пар соответствуют 4-7-й парам базового кариотипа, с 7-й по 27-ю пару — 9-29-й парам хромосом козы, метацентрические хромосомы — 1/3-й и 2/8-й хромосомам базового кариотипа. Диплоидное число хромосом не отличалось от видовой нормы (2n = 56). В кариотипе снежного барана O. nivicola borealis (см. рис. 2, Б) диплоидное число ветствовали 4-й, 6-й, 7-й, 10-й, с

nivicola nivicola (35), акроцентрики соот-12-й по 18-й и далее с 20-й по 29-ю хро- мосому базового кариотипа, метацентрики — 1/3-й, 2/8-й, 5/11-й и 9/19-й хромосомам базового кариотипа. У гибрида снежного барана с архаром (см. рис. 2, В) хромосомное число равнялось теоретически ожидаемому (2n = 54). Метацентрические хромосомы были представлены двумя парами гомологов, соответствующими хромосомам 1/3-й и 2/8-й исходного кариотипа, унаследованным как от отца, так и от матери, и двумя непарными метацентрика-ми (5/11-я и 9/19-я), полученными от снежного барана. Парные акроцентрики, унаследованные от обоих родителей, соответствовали базовым хромосомам 4-й, 6-й, 7-й, 10-й, 12-18-й и 29-29-й, непарные акроцентрики, полученные от архара, — базовым хромосомам 5-й, 9-й, 11-й и 19-й. У животных исходных видов и гибридов в базовой части идеограммы отсутствовали 1-я, 2-я, 3-я и 8-я хромосомы, соответствующие 1-й и 2-й метацентрическим.

У всех исследованных животных фенотипический пол совпадал с определенным по составу половых хромосом. У архара, снежного барана и их гибридов X-хромосома представляла собой крупный акроцетрик, тогда как Y-хромосома была мелким метацентриком.

Как показали исследования, гибридные самцы первого поколения F 1 были плодовитыми, что редко происходит при отдаленной гибридизации. Аналогичные результаты получены при гибридизации домашних овец с камчатским снежным бараном O . nivicola nivicola (35). В совокупности с данными цитогенетического анализа это указывает на высокую степень близости сравниваемых видов.

Таким образом, получено жизнеспособное плодовитое гибридное потомство и проведено сопоставление кариотипов архара, снежного барана и их гибрида. Результаты цитогенетического анализа и данные о плодовитости гибридного потомства указывают на высокую степень близости сравниваемых исходных видов. Плодовитость созданных гибридных самцов — важное качество, позволяющее тиражировать ценных особей в широких масштабах, что составляет основу для формирования высокопродуктивных популяций овец.