Cведения о традиционной культуре татарского населения и археологических памятниках Барабинской лесостепи в дневниковых записках Д. Г. Мессершмидта

Автор: Борисенко Алиса Юльевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 3 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются сведения по традиционной культуре жителей Барабинской степи, приведенные Д. Г. Мессершмидтом в путевом дневнике во время экспедиции в Сибирь на маршруте из Тары в Томск.

Барабинская лесостепь, татары, традиционная культура, д. г. мессершмидт

Короткий адрес: https://sciup.org/14737457

IDR: 14737457 | УДК: 902.21

Текст научной статьи Cведения о традиционной культуре татарского населения и археологических памятниках Барабинской лесостепи в дневниковых записках Д. Г. Мессершмидта

Восемнадцатый век – признанный этап важнейших открытий в Сибири . Экспеди ции , побывавшие здесь в течение столетия , внесли существенный вклад в развитие мно гих научных направлений , в том числе , ис торических наук . Двадцатые годы XVIII в . ознаменованы экспедицией Даниила Готли ба Мессершмидта , указ о которой был издан Петром I 15 ноября 1718 г . Ученому было предписано отправиться в Сибирь для соби рания древностей и лекарственных растений [ Новлянская , 1970. С . 13]. За время экспе диции им планомерно проводился сбор эт нографического материала , составлялись коллекции различных предметов быта наро дов Сибири и делались зарисовки . На собст венные средства он собрал богатую коллек цию одежды , оружия , культовых предметов бурят , эвенков ( тунгусов ) и хантов ( остя ков ). Вернувшись в Петербург , путешест венник сдал эту коллекцию в Кунсткамеру Академии наук . Она погибла в 1747 г . во время пожара [ Борисенко , Худяков , 2005. С . 68].

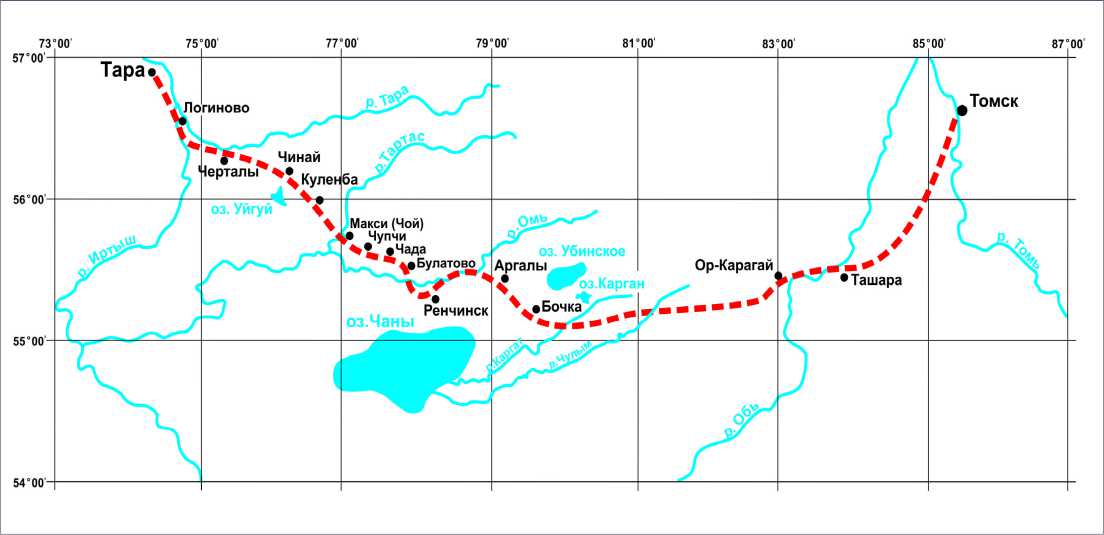

Территория Барабинской лесостепи не раз становилась объектом внимания ученых. Одним из первых описал территорию степи Д. Г. Мессершмидт. Он зафиксировал и ис- следовал расселение татар, особенности их жилища, одежды, хозяйственных занятий, промыслы, нравы, обычаи, религиозные представления, язык. Его экспедиционный отряд достиг этой территории (см. рисунок) к середине марта 1721 г.

Как сообщает ученый , в Барабинской степи проживало семь родов или семей , по их количеству степь разделялась на волости . Одна из них называется Tunusa и включает в себя 5 деревень или юртов – Č inaj, Kulmet, Č i č igak, Izenbek и Š č uka [Messerschmidt, 1962. S. 57]. Исторические источники , в са мом деле , причисляют к барабинским тер риториям 7 областей – Тунусскую , Люблин скую , Турашскую , Чоинскую , Теренинскую , Карагатинскую и Барабинскую [ Боронин , 2002. С . 26]. Интересно замечание Д . Г . Мес - сершмидта о том , что наименования дере вень или юртов не были постоянными . Они могли меняться в зависимости от имени старейшего , или знатнейшего , или богатей шего человека , проживающего там . Когда он умирает , не оставив после себя наслед ника мужского пола , поселение также меня ет название , получая имя человека , прини мающего статус самого важного жителя . Таковым , например , является юрт Č inaj, ко -

Карта экспедиционного маршрута Д . Г . Мессершмидта по лесостепному району Западной Сибири ( составлена по описанию , приведенному в путевых дневниках за март 1721 г .)

торый еще несколько лет назад назывался Č i č igak [Messerschmidt, 1962. S. 56–57]. Од нако если вдова не выходит замуж вторично и имеет несовершеннолетних детей , кото рые впоследствии могут занять положение отца , то юрт сохраняет свое прежнее наиме нование или имеет двойное название [Ibid. S. 61]. Так , например , обстояло дело в юрте Макси (Maxi), расположенном в 5 верстах от р . Тартас , который имел также и второе название Чой ( Č oj), и где участники экспе диции смогли ознакомиться с процессом изготовления местной водки .

Č inaj является зимним поселением . На лето его жители отправляются на берег оз . Уйгур , в 20 верстах от Чиная ( Č inaj). Во круг озера разбиваются поля , где выращи ваются овес и ячмень . В озере ловят кара сей . А в соседнем озере Taj-kul’ ловят также щук и плотву [Ibid. S. 57]. Таким образом , наблюдения Д . Г . Мессершмидта подтвер ждают , что хозяйственная деятельность ба - рабинцев в первой четверти XVIII в . носила комплексный характер . Они занимались охотой , земледелием , рыбной ловлей . Одна ко же основой их хозяйственной деятельно сти было полукочевое скотоводство [ Троиц кая и др ., 1980. С . 171].

Как сообщает Д. Г. Мессершмидт, бара-бинцы являлись двоеданцами. Они платили ясак русскому царю «по 3 красных лисицы с человека, и калмыцкому тайше – по 2». Ясак собирал их князь, которого на местном язы- ке называли «Gaut» [Messerschmidt, 1962. S. 57]. Действительно, в Барабе, так же как и в верховьях Енисея, в северных районах Алтая к 70-м гг. XVII в. установилось положение двоеданничества, с одной стороны – русскому царю, с другой – джунгарскому правителю. Жители Барабы должны были платить ясак пушниной, типичной для этой лесостепной полосы – лисами, бобрами, выдрами [Боронин, 2000. С. 58–59]. Д. Г. Мес-сершмидт отмечал, что живут они очень бедно. Их жилища представляют собой землянки, без окон, с округлым отверстием в крыше, через которое проходит свет. Через дымовую трубу выходит дым и гарь. Время от времени они подвергались нападениям со стороны казахов (Kasachen-Horda). Целыми семьями угонялись в плен. Но шанс вернуться домой у плененных все-таки был, например, путем обмена пленными [Messer-schmidt, 1962. S. 57]. Д. Г. Мессершмидтом была отмечена особенность женщин носить в носу маленькие серебряные кольца. Местная жительница объяснила этот обычай медицинскими обеззараживающими свойствами серебра. Если этого не делать, то зачастую начинались процессы гниения [Ibid. S. 58].

Продвигаясь в юго-восточном направлении, экспедиция прибыла 14 марта в юрт Изенбек, где был описан небольшой флагшток, приделанный на жилище – полотняный флажок белого цвета на копье. Под флагом висел на том же копье круглый ку- сок березовой коры, смотанный в трубочку. Внутри нее помещались лоскут грубого холста, тряпочка пестрого ситца, 2 или 3 полотняных тряпочки. Д. Г. Мессершмидту объяснили, что хозяин этого жилища умер и был накануне похоронен, и это была жертва «шайтану», который живет в построенном для него доме в 3 днях пути от этого места. Этот «шайтан» представляет собой изображение «того, кто первым сошел с неба и сиял как солнце» [Ibid]. Здесь же Д. Г. Мес-сершмидт описал колесо от повозки, имеющее диаметр 2,3 м и сделанное из березы.

По наблюдениям Д . Г . Мессершмидта , религиозные верования барабинцев в рас сматриваемый период отличались от веро ваний магометанских татар . В одном из юртов под названием Куленба (Kulenba) Д . Г . Мессершмидтом был записан погре бальный обряд и обычаи , предписывающие женам выполнять некоторые действия в свя зи со смертью мужа . « Неподалеку от леса делается яма в земле . Без особенных цере моний туда опускается тело , вместе с умер шим кладется его колчан , стрелы , лук , ко тел , меч и все его вещи . Убивают его лучшую лошадь и тоже кладут в могилу » [Ibid. S. 59]. Судя по описанию Д . Г . Мес - сершмидта , речь идет о погребении бара - бинских татар , которые сложились как новое самостоятельное этнокультурное об разование на территории Южной Сибири и Центральной Барабы в XIV в . из местного потчевашского и пришлого тюркского ком понентов , что нашло свое отражение и в по гребальной обрядности [ Бараба …, 1988. С . 168–169]. Вдова после смерти мужа , что бы не оказаться в бедственном положении , может выйти замуж за его младшего брата , что соответствует обычаям левирата , или за любого другого родственника , если таково го нет .

Судя по дневниковым записям Д. Г. Мес-сершмидта, его весьма заинтересовали религиозные представления и культы бара-бинских татар. В том же юрте Д. Г. Мес-сершмидт осмотрел множество идолов и других предметов культа. Среди прочих обратил на себя внимание один довольно большой, сделанный из ткани, барабан. Он был зарисован Карлом Шульманом. Среди изданных материалов этого рисунка нет, однако он был приведен ученым в рукописи «Siberia Perlustrata» и опубликован В. Ф. Гну- чевой [1940. С. 29.] Как рассказали местные жители, эти идолы не посвящены каким-либо определенным богам – дождя, урожая и пр. Они принадлежали прежним насельникам этих мест. И когда они пришли на эти территории, они восприняли их, как свои, через них узнали о существовании великого бога, который создал небо и землю. А также о том, что их душа в этой жизни бывает здоровой или больной в зависимости от образа жизни. Место, куда попадают злые люди, они не знают [Messerschmidt, 1962. S. 59].

В юрте Чупчи ( Č up č i) Д . Г . Мессершмид - том был описан барабинский музыкальный струнный инструмент , напоминающий « ги тару » с 3 струнами , оплетенными конским волосом , под которую исполняли горловое пение , « что не вызывало дискомфорта » [Ibid. S. 62]. Жилища в этом поселении были сделаны не из бруса или балок , как на пре дыдущих , а из голых палок , склеенных между собой клеем и соломой , как у каркас ных конструкций . Деревушка Чупчи состоя ла примерно из 5–10 домиков или хижин , расстояние между которыми было прибли зительно 5–10 аршин . Эти жилища распола гались по кругу . Татарские поселения – юр ты , обычно имели в плане форму звезды , но некоторые отличались иной планировкой [Ibid. S. 63].

На расстоянии одной версты от реки Юзаклы (Uzakly), которая впадает с юго - востока в Омь , в юрте Чада ( Č ada) К . Шульманом был скопировано культовое изображение – рисунок идола , сделанный на большом барабане . В этом же юрте Д . Г . Мессершмидту подарили фигурку ма ленького « шайтана ». Такое поведение мест ных жителей удивило ученого и его спутни ков , « так как в предыдущем юрте нам отказались его отдать и даже продать , так как думали , что это навлечет на них несча стье и даже смерть » [Ibid]. В этом же посе лении ему рассказали , что каждая семья имеет свое место погребения , где они умершего с лучшей лошадью хоронят и по том устанавливают столб над могилой .

В небольшом юрте Чунгар ( Č ungar), рас положенном на правом берегу Оми , Д . Г . Мессершмидт со слов местных жите лей записал сведения о том , что барабин - ские татары , живущие около Тары и Ишима , называются « кунгурские ». Как они считают , потому , что произошли от Кунгура [Ibid].

К 18 марта 1721 г . в путевых заметках относится описание традиции поминовения умерших родственников . В юрте Ренчинск (Ren č insk) участники экспедиции встретили старую женщину , у которой обе щеки были расцарапаны до крови . Она объяснила , что у нее недавно умер брат и она таким образом выражает траур . Согласно традиции , когда отец , мать , брат или дети умирают , то нуж но первую неделю соблюдать траур и в это время расцарапывать себя до крови [Ibid. S. 65].

На следующий день Д. Г. Мессершмидту и его соратникам посчастливилось стать свидетелями еще одного обряда. Они заметили женщину, которая отправилась «по снегу через поле к березе. Мы наблюдали за ее походом и видели, что она опустилась на одно колено, чтобы сесть. Мы пошли туда и увидели, что она тащила туда маленькие санки, на которых лежали сосуд, мешок с сухой крупой, рукавицы, шлем и топор умершего мужа, и кроме того кожаная сумка с брагой. На вопрос, что она делает, она ответила, что несет ему еду. Так как он ест это невидимо, то она вместе с родственниками приносит ту же еду, что они сами едят. Она ответила, что он умер недавней весной. На вопрос, почему она себя не расцарапывает до крови, как это делала другая женщина, она ответила, что это делается только первое время – 8 дней, 2 недели или 4 недели» [Ibid. S. 65–66]. Спустя несколько дней в юрте Бочка (Bochca) Д. Г. Мессермшидт описал также обряд погребения детей. Неподалеку от юрта был установлен столб толщиной с туловище человека, возле которого стоял гроб с маленьким ребенком. Местный житель объяснил, что таких детей не хоронили по обычному обряду, «так как он еще слишком мал – у него еще не было зубов, он питался грудным молоком, не сделал и не сказал ничего дурного. Он стоит уже 8 лет или будет стоять так и дальше, пока не истлеет» [Ibid. S. 69]. Однако захоронения детей, известные на территории Брабинской лесостепи,могли выполняться по различным обрядам. Как установлено современными исследователями, на территории Тарского Прииртышья на памятнике Окунево 3 известны детские захоронения под курганами, не содержащие погребального инвентаря. В целом автором раскопок памятник был отнесен ко второй половине XVII в., однако он подчеркивает сохранение языческих тра- диций на фоне исламского влияния в Тарском Прииртышье вплоть до начала XVIII в. [Могильников, 1997. С. 61].

Одежду местных жителей Д . Г . Мессер - шмидт охарактеризовал как « калмакского типа ». Мужчины носят сзади на спине длинные косы . На голове круглые , с под кладом отороченные тканевые шапки , на которые приделаны красные кисти из кон ского волоса или шелка . По его мнению , они одеваются очень плохо , неопрятно , грязно . « Редко встретишь человека , кото рый одет в рубашку . Как правило , они оде ты в тулуп или телогрейку на голое тело . Женщины носят более высокие шапки , на которые они наматывают кусок белой тка ни , всегда такой грязный , как будто 3 или 4 недели не мылись , и такие имеют еще ма ленький очень старый лоскут , чтобы обма тывать голову . Они носят две косы . Девуш ки ходят с обнаженным телом , носят по 4, 8 или больше кос вокруг головы . На тело они надевают , как и мужчины , мех или тело грейки . Оба пола носят штаны , в которых они ходят днем и спят ночью . Они снимают меха и спят голые среди старых одеял из овечьих шкур или что - то вроде того . На но гах они носят тапки из недубленой коровьей или бычьей кожи , хотя могут себе позволить купить и обувь из черной кожи . Не носят чулок ни летом , ни зимой , зато обматывают ногу старой тряпкой . Дети бегают все го лышом , а если нужно пользуются или ста рым тулупчиком или таким же старым одеялом ». Кроме того , Д . Г . Мессершмидт обратил внимание на то , что « эти татары совсем запаршивлены », пользуются , веро ятно , плохой водой . Рацион достаточно ску ден , они не едят масла , живут только на ры бе , которую не солят совсем или очень мало » [Messerschmidt, 1962. S. 66].

Продвигаясь далее в юго-восточном направлении, экспедиционный отряд достиг юрта Аргалы (Argalu), где участники экспедиции смогли присутствовать на шаманском камлании. Молодой шаман сам обратился к Д. Г. Мессершмидту с предложением провести обряд. У него был шаманский бубен, в который был вделан деревянный идол, «одетый в тряпье». Прежде чем начать обряд, шаман попросил курительную трубку. После того как он это получил, сел спиной и начал водить колотушкой по бубну и тихо бормотать. Левой рукой он держал идола, который прикреплен в бубне. В процессе камлания он предложил Д. Г. Мессершмид- ту задать какой-либо вопрос. Услышав его, он поднялся, «стал сильнее ударять в бубен, сильнее и сильнее кричать, подпрыгивать, прыгать вокруг, как сумасшедший, хватал рукой горячие угли, которые лежали в камине, и в целом был очень неистовый. Все это длилось четверть часа, потом он неожиданно застыл, посмотрел резко вверх, потом почти нараспев сказал, что у доктора 4 ребенка, один из которых умер, что он останется в Сибири на 7 лет. Еще сказал, что у нас, прежде чем мы пришли в Томск, захромала лошадь». Как заметил в своем дневнике Д. Г. Мессершмидт, «мы увидели, что он очень много говорит неправды» [Ibid. S. 67]. На вопрос, почему он так кричал, шаман ответил, что сначала он призывал «большого бога, потом сатану (шайтана)». Бог «живет на небе, выглядит как человек, сидит на золотом стуле, и у него ничего нет, кроме белого коня. Он блестит как солнце. Сатана – его слуга, которого он посылает то в землю, то в воду, то в воздух».

Согласно религиозным представлениям местного населения , после насильственной смерти люди попадают на небо к богу , ос тальные – к сатане . Когда они могут осво бодиться – шаман не знает . Если человек был слишком зол при жизни , остается с ним навсегда . Шаман рассказал также , что у ка ждого человека есть свой бог . У богатого и здорового – богатый и здоровый , у бедного и больного – бедный и больной . И так как на небе бедные и больные боги служат бога тым и здоровым , то и здесь на земле бедные и больные люди должны служить богатым и здоровым . Кроме того неба , что люди могут видеть , есть еще другое , где живет главный бог [Ibid. S. 68].

В среде самих барабинских татар вопро сы , касающиеся происхождения их народа , как записал Д . Г . Мессершмидт , не имеют точного разъяснения . В юрте Бочка была записана одна из историй , рассказанная представителем этого народа . Согласно ему , более ста лет назад они составляли один на род с остяками , даже говорили на их языке . Но так как они жили в окружении этнически « чистых » татар , со временем они позабыли свой родной язык . И их название « барабин - цы » или « бараба » они получили среди остя ков . Что это слово означает и почему они не зовутся « остяками », этот человек объяснить не смог . Он сказал также , что многие из представителей его народа больше года жи вут у оз . Чаны ( Č ana). Большинство ушли из Казахской орды . Остальные переселились на оз . Kyr č ak, где живут и по сей день [Ibid].

Однако единства среди татарского населе ния Барабинской лесостепи на этот счет не было . Некоторые из татарских родов , на пример чатские ( č atskie) татары , проживав шие в деревне Ор - Карагай (Or-Karagai) на левом берегу Оби , считали , что они про изошли от хана Кучума . Они полагают , что Кучум проживал недалеко от их поселения в местечке Кабау (Kabau), после того , как русские изгнали его из Тобольска . Мало то го , считая его потомком Чингис - хана , они и себя причисляют к таковым . Правда , объяс нить происхождение их названия – « чат - ские » они Д . Г . Мессершмидту не смогли . Возможно , ответили ему , их название про исходит от наименования полуострова Tzaht, который образовался в результате слияния двух рек и находится недалеко от Томска . Отсюда и их название – «Tzatski – Tschatski – Č atskie» [Ibid. S. 78]. Эти сведе ния представляют интерес , поскольку сви детельствуют о незавершенном к началу XVIII в . процессе этнической консолидации сибирских татар .

В юрте Бочка Д . Г . Мессершмидтом бы ли записаны бытовавшие у барабинских та тар представления о календаре . Согласно им , начало года барабинцы отсчитывают с момента , « когда выпадает первый снег , и длится до следующего снега ». Месяца они тоже считают « на глаз ». Сколько месяцев составляют год , информатор не знает . Бара - бинцы не отмечают начало года жертвопри ношением или какими либо другими дейст виями или мероприятиями [Ibid. S. 69].

В целом , основываясь на собранных Д . Г . Мессершмидтом сведениях , исследо ватели этнической истории сибирских татар могут утверждать , что татарское население Барабинской лесостепи , имея ряд общих черт , в XVIII в . еще не было единым в об ласти традиционной бытовой и духовной культуры , не имело единого представления о своем этническом происхождении и раз личалось в сфере верований и религиозных культов .

В ходе своего экспедиционного маршру та по лесостепной зоне Западной Сибири Д . С . Мессершмидтом была собрана коллек ция предметов этнографической культуры и приобретены предметы из грабительских раскопок бугровщиков , а также осмотрены некоторые археологические памятники . В 4 верстах от р . Алабас , впадающей в Иртыш , в одной из русских деревень ( Логиново ) на левом берегу Иртыша он приобрел древний сосуд для питья из раскопок и тунгусское « опахало от комаров ». В поселении Чупчи

Д . Г . Мессершмидт приобрел у местных жи телей заинтересовавший его костяной нако нечник стрелы [Ibid. S. 52, 63]. Утром 25 марта 1721 г . к Д . Г . Мессершмидту пришел местный крестьянин и принес 2 могильные золотые серьги на продажу . И хотя доктор их не купил , но спросил о других возмож ных вещах . Крестьянин ответил , что в дере ве Орда на Оби есть человек , который « час то за могильным золотом ходит и у него есть изящная медная вещица – изображение божка ». Кроме того , продвигаясь от Ор - Карагая по левому берегу Оби участниками экспедиционного отряда было отмечено много курганов . Через 4–5 верст после ско пления курганов были зафиксированы за щитные валы городка или крепости , о кото ром , вероятно , говорили жители Ор - Карагая как о временном местопребывании Кучума . По сведениям , собранным Д . Г . Мессер - шмидтом , « ишимцы – русские живущие по Оби – занимаются бугровщичеством : промышляют золотыми и серебряными предметами , которые находят в могилах . По последней снежной дороге отправляются они в степь или пустынное место на 20–30 дней пути . Собираются группой от 2 до 30 и более человек из близлежащих деревень . Делят между группами участки , на которых собираются искать , и отправляются каждая группа на свой , но не очень далеко друг от друга , чтобы в случае прихода казахов или калмыков они могли друг другу помочь . Ко гда они замечают такие могилы или скиф ские курганы , они их раскапывают и нахо дят только медные , латунные или железные предметы . Но их усилия оплачиваются ма ло . Иногда находят они много золотых или серебряных предметов , среди которых узда , защитные накладки , изображения богов и другое , и это , бывает , составляет 6–7 фунтов и больше » [Ibid. S. 75, 76–77].

Изучение путевых заметок, сделанных Д. Г. Мессермшидтом во время своего путешествия, показывает, что они содержат важные этнографические наблюдения, которые позволяют дополнить имеющиеся представления о правовом положении, хозяйст- венной деятельности, бытовых традициях, религиозных культах и заупокойной обрядности барабинских татар в начале XVIII в. Кроме того, из них можно почерпнуть и отдельные сведения по археологии данной территории.