Цветная металлообработка на городище Выжегша

Автор: Леонтьев А. Е., Сапрыкина И. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам исследования выборки цветного металла, полученной в ходе раскопок на городище Выжегша, датируемого концом VI - IX в. Анализируемая выборка насчитывает 123 предмета, половину которой составляют выплески серебра и легкоплавкого сплава; остальные предметы являются преимущественно ломом цветного металла, подготовленным для переплавки. В выборке помимо серебра и легкоплавкого сплава представлены оловянная и оловянно-свинцовая бронзы, латунь и многокомпонентный сплав. Обработка металла на городище велась на двух площадках, одна мастерская специализировалась, по-видимому, на обработке серебра; на другой площадке велось литье легкоплавких сплавов. По доминированию сплавов с серебром и многокомпонентного сплава выборка городища Выжегша сближается с выборками, полученными из Большетарханского и Большетиганского, Крюково-Кужновского и Подболотьевского могильников.

Рфа, цветной металл, серебро, многокомпонентный сплав, мастерские

Короткий адрес: https://sciup.org/143179075

IDR: 143179075 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.217-236

Текст научной статьи Цветная металлообработка на городище Выжегша

1 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 19-09-00416 «Исследования городища Выжегша. Новые данные по археологии и истории Северо-Восточной Руси накануне образования древнерусского государства».

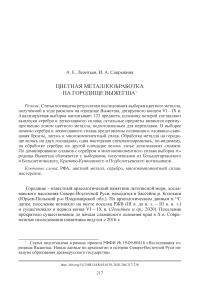

Раскопки 2019–2020 гг. на трех участках центральной площадки городища 2 (рис. 1: А ) выявили очевидные следы ремесленной деятельности. В этом отношении показательна специфическая коллекция находок из раскопа 1. Среди 244 предметов, встреченных на площади 82 кв. м этого раскопа, 45 представляли собой отходы литейного производства: мелкие слитки и «выплески»-капли застывшего металла, «литники» – металл из каналов литейных форм (рис. 2: 1–10 ). Помимо них среди находок были две льячки, обломки четырех литейных форм и двух тиглей. Значительный объем находок выплесков из слоя городища помимо тиглей и литейных форм хорошо документирует типы металлов и сплавов, использовавшихся в цветной металлообработке на городище. Одной из задач данного исследования и является изучение состава металла выплесков, находок и сырья.

Подготовленным к переплавке сырьем могли быть найденные там же мелкие украшения и их фрагменты, а также малоразмерные, плохо определимые обломки изделий из цветного металла. Готовая продукция литейщиков представлена полуфабрикатом – отливкой рубчатого перстня 3 и кованой проволокой (рис. 2: 18, 19 ). Любопытна находка двух совмещаемых обломков серебряной гривны. Отливка без следов дальнейшей обработки с сохранившимися выпуклостями в местах примыкания каналов литейных форм была сознательно сломана и, вероятно, предназначена для переплавки (рис. 2: 14 ).

По своему положению в незначительном по мощности (с нарастанием по уклону поверхности от 0,15 до 0,4 м) культурном слое перечисленные вещи не составляют единого горизонта, но явно тяготеют к обнаруженной в раскопе постройке (4 × 4 м) с частично врезанным в склон выровненным основанием (рис. 1: Б ). На уровне пола в ней сохранились отдельные обожженные камни и зола на месте очага или печи. Связь постройки с ремесленной деятельностью подтверждена анализом грунта придонной части ее заполнения, показавшим высокое (превышающее обычное) содержание меди, цинка и свинца ( Александровский , 2021). Однако общая планиграфия находок показывает вероятность расположения основной рабочей площадки на небольшом расстоянии к северу от раскопа.

Свидетельства существования другой мастерской обнаружены в раскопе 3, находившемся в 40 м северо-западнее раскопа 1 – в оконечности центральной площадки городища. В этом месте культурный слой оказался частично утраченным, но на небольшом участке площадью около 20 кв. м были найдены 18 выплесков и обломанная литейная форма. Никаких остатков сооружений и следов деятельности обнаружено не было, но находки можно рассматривать как признаки существовавшей поблизости производственной площадки.

Еще одним участком со свидетельствами ремесленной деятельности является северо-восточная окраина центральной площадки (рис. 1: А ), где из раскопа 2

Рис. 1. Городище Выжегша

А – план центральной площадки городища с указанием местоположения раскопов; Б – находки отходов производства и инструментария в раскопе 1

1 – выплески и слитки; 2 – литейные формы; 3 – льячки

и отвалов грабительских разрытий происходят три выплеска, две льячки, литейная форма и фрагмент проволоки. Но эти предметы между собой не связаны и, судя по обстоятельствам находки, в культурный слой попали в разное время при разных обстоятельствах.

Для изучения рецептур сплавов был проведен анализ химического состава металла 123 предметов (табл. 1, см. в конце статьи) 4 . Выборка на данный момент статистически значимая, дающая общее представление о номенклатуре металлов и сплавов, с которыми имели дело работавшие на городище мастера. В этом отношении показательны прежде всего результаты анализа случайных отходов производства – слитков, выплесков, «литников», лома цветного металла и готовых украшений, составляющие основу имеющейся выборки.

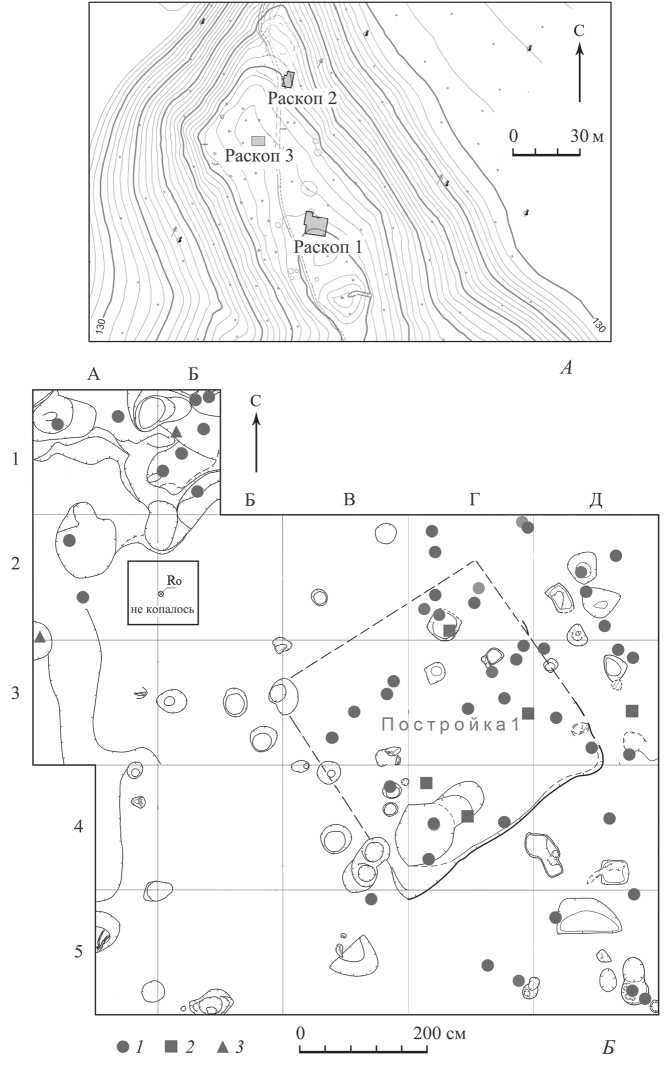

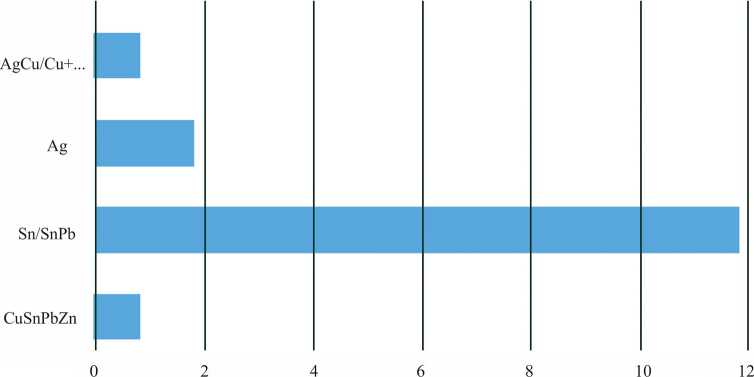

Статистическая обработка полученной выборки, проведенная по принятой классификации, основанной на геохимических принципах ( Ениосова и др. , 2008. С. 125–132), позволила выделить следующие основные типы металлов и сплавов, использовавшихся на городище Выжегша (рис. 3: 1 ). Как видно из представленной гистограммы, доминирующее положение в цветной металлообработке на городище занимало серебро разной пробы и серебросодержащие сплавы. Второе место в выборке заняла оловянно-свинцовая бронза, значительный объем принадлежит также легкоплавкому сплаву на основе олова и многокомпонентному сплаву. Доля оловянной бронзы крайне низка, равно как и двухкомпонентной латуни. В выборке это кованая проволока (табл. 1: № 93 ) и выплеск (табл. 1: № 27 ) из раскопов 1 и 3, а также подъемный материал – «литник» и фрагмент кольца (сырье?) (табл. 1: № 122, 123 ).

Полученная аналитическая выборка по участкам нахождения распределяется следующим образом: из раскопа 1 происходит 95 предметов, из раскопа 2 – 7, из раскопа 3 – 19, так или иначе связанных с цветной металлообработкой.

Рис. 2 (с. 220). Находки на городище Выжегша

1–10 – серебряные слитки, выплески, «литники»; 11–13 – выплески оловянисто-свинцо-вых сплавов; 14 – литая заготовка гривны; 15 – обойма головного венчика; 16, 17 – трубчатые пронизки головного венчика; 18 – литая заготовка рубчатого перстня; 19 – отливка проволоки; 20 – фрагмент височного кольца; 21 – фрагмент дротовой гривны; 22–24 – про-низки-обоймицы; 25–28 – полусферические нашивные бляшки; 29 – корпус шумящей подвески; 30, 32 – сюльгамы; 31 – трапециевидная привеска; 33 – колоколовидная подвеска; 34 – бубенчик; 35–37 – ременные бляшки

В скобках указан номер анализа в табл. 1

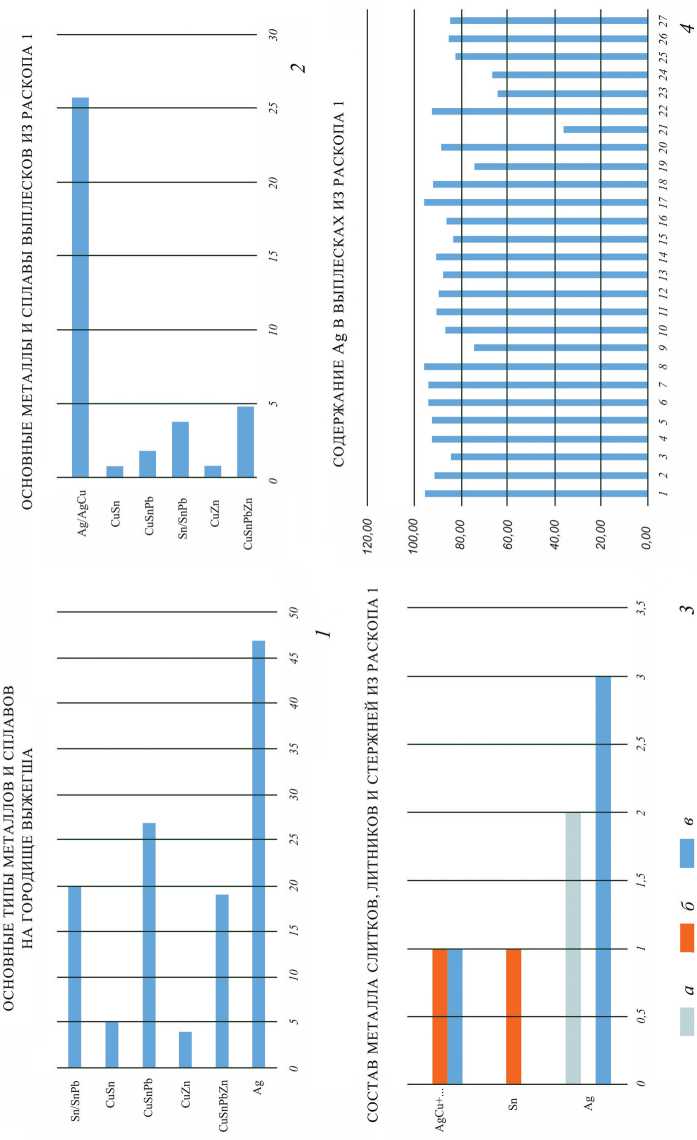

Рис. 3. Городище Выжегша. Результаты исследования состава металла

1 – основные типы металлов и сплавов городища Выжегша; 2 – основные типы металлов и сплавов выплесков из раскопа 1; 3 состав металла слитков, «литников» и стержней из раскопа 1; 4 – гистограмма содержания серебра в металле выплесков из раскопа 1

Условные обозначения: а – стержни; б – литники; в – слитки

Большая коллекция выплесков, полученных в ходе раскопок, позволяет изучить сырьевую базу и специфику работы литейных мастерских на городище.

Результаты анализа состава металла выплесков из раскопа 1 документируют использование следующих металлов и сплавов: многокомпонентного сплава, латуни, олова или легкоплавкого сплава, оловянной и оловянно-свинцовой бронз; но абсолютно доминируют в исследуемой выборке выплески из серебра (Ag/AgCu+…) (рис. 3: 2 ). Помимо большого объема серебряных выплесков из слоя раскопа 1 происходят также 4 серебряных слитка (табл. 1: № 40–43 ) и один «литник» (заполнение литникового канала) (табл. 1: № 44 ). Серебро слитков и «литника» сопоставимо с рядом выплесков, где фиксируется высокопробное серебра (рис. 3: 3 ). В выплесках содержание серебра варьирует в пределах от 36,28 до 96 %, усредненное значение составляет 84,9 % (рис. 3: 4 ). Из такого металла изготовлены некоторые украшения из нашей выборки: для отливки дро-товой гривны был использован серебряный сплав с содержанием драгметалла на уровне 88,73 % (табл. 1: № 49 ; рис. 2: 14 ).

Из значимых для серебра микропримесей отметим цинк (среднее – 0,67 %), олово (среднее – 0,84 %) и свинец (среднее – 0,65 %), а также пару золото – висмут, практически не меняющих своей исходной концентрации при рафинировании серебра и его переплавках ( Ениосова, Митоян , 2011. С. 90, 91). Количество золота, зафиксированного в серебре выплесков, варьирует в пределах от 0,29 до 1,44 %, а висмута – от 0,01 до 0,15 %.

Наличие у ювелиров высокопробного серебра может объясняться использованием в качестве исходного сырья восточных монет (Там же. С. 92, 95), массовое поступление которых на территорию Восточной Европы началось в последние десятилетия VIII в. ( Noonan , 1980. P. 403). Для Выжегши реальность существования такого источника показывает обнаруженный на городище крупный клад середины IX в. с младшей монетой 841/842 г. ( Фомин , 1988). Возможность использования монет как сырья подтверждается находкой на участке мастерской 1 четырех мелких обломков дирхемов размерами менее сантиметра и весом до 0,3 г. Показательна также сопоставимость номенклатуры и количественных показателей примесей, зафиксированных в серебре выплесков с городища Выжегша, с аналогичными показателями в металле дирхемов, чеканенных на монетных дворах Аббасидов ( Al-Saa‘d , 1999. P. 356–358; Merkel , 2021. P. 10), и общей вариативности содержания серебра в дирхемах чеканки разных монетных дворов ( El-Hibri , 1993. P. 71, 72; Al-Kofahi et al. , 1997; и др.), циркулировавших в то время.

Время существования мастерской 1 определяется по радиоуглеродным датам в пределах VIII–IX вв. (Леонтьев и др., 2020. Табл. 1: № 11, 13, 14). Для уточнения датировки важна находка в заполнении упомянутой выше постройки половинки дирхема 778/779 г. чеканки5 и ножа с длинным черенком и трехслойной структурой клинка6. Орудия подобной формы и технологии изготовления на территории Восточной Европы появляются не ранее втор. пол. VIII в. и получают распространение в IX столетии (Завьялов и др., 2012. С. 15–18. Рис. 4: I). Учитывая, что большинство выплесков и прочих свидетельств производства найдено в культурном слое, перекрывавшем дно постройки, время функционирования мастерской 1 можно определить в рамках втор. пол. VIII – IX в.

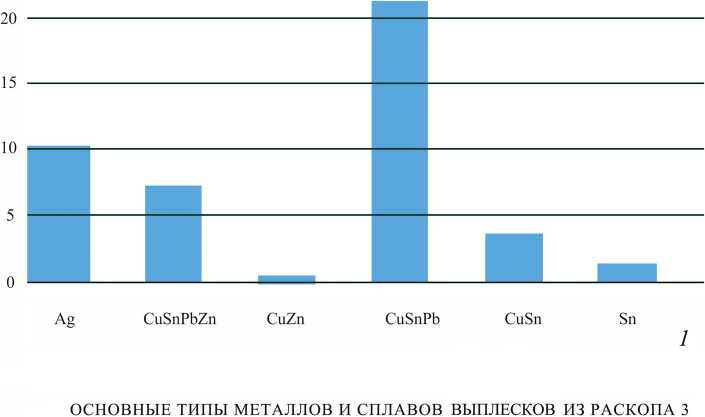

Анализ серии выплесков из раскопа 3 (16 ед.) показывает, что на этом участке также работали с серебром и серебросодержащими сплавами (табл. 1: № 103– 105 ), но преимущественно использовали легкоплавкий сплав на основе олова (от 56,47 до 91,14 %; табл. 1: № 106–117 ; рис. 2: 11–13 ; 4: 2 ). Такой сплав имел характерный серебристый цвет и мог использоваться как для изготовления украшений, имитирующих стиль дорогих ювелирных изделий, так и для составления высоколегированных оловом тройных бронз.

Сопоставление данных по местонахождению образцов разной рецептуры подтверждает вероятность существования двух мастерских в разных местах (здесь, однако, необходимо указать, что нет данных, свидетельствующих об одновременности их функционирования). Работы с серебром велись большей частью на участке, близком к раскопу 1, где обнаружены 26 выплесков из драгметалла, – мастерская 1; а оловянно-свинцовые сплавы связаны в основном с участком раскопа 3 – мастерской 2, где найдено 12 соответствующих выплесков.

О поступлении на городище сырья для мастерской 2 свидетельствует найденный на городище клад из 14 целых и одного обрубленного стандартных оловянно-свинцовых слитков весом от 129 до 140 г каждый. Близость и единое стратиграфическое положение с упомянутым монетным кладом позволяют датировать слитки также 40-ми гг. IX в. Содержание олова в слитках (за единственным исключением) составляло 68–95 % ( Леонтьев , 1996. С. 206, 207. Рис. 88), и по этому показателю выплески на участке мастерской 2 (табл. 1: № 106, 117 ) сопоставимы со слитками клада.

Помимо исследования отходов литья был проведен анализ металла украшений, найденных в мастерской 1. Попавшие в выборку предметы по своим типологическим особенностям имеют разное происхождение и датировку. Мелкие, во многих случаях деформированные изделия могли быть собранным для переплавки ломом. Источники поступления этого вторичного сырья неизвестны, полагать их обязательное местное производство оснований нет.

Сделанными из серебра оказались пронизки и обоймы головных венчиков, рубленых фрагментов шейных гривен и височных колец (табл. 1: № 48–58 ; рис. 2: 15–17, 20, 21 ; 4: 1 ).

Доминирующим сплавом в выборке украшений оказалась оловянно-свинцо-вая бронза, использованная для литья полусферических, одинарных и двойных нашивных бляшек, пронизок-обоймиц и других мелких украшений (табл. 1: № 60–65, 67–71, 73 и др. ; рис. 2: 22–28, 33 ). Эти вещи изготовлены из высоколегированного оловом (усредненное значение 35,8 %) и/или свинцом сплава (усредненное значение 10,4 %), что характерно для лесной и лесостепной цветной металлообработки более раннего времени втор. пол. I тыс. до н. э. ( Сапрыкина , 2018. С. 278), и в качестве лома могли использоваться для изготовления, к примеру, литой заготовки рубчатого перстня (рис. 2: 18 ; табл. 1: № 79 ) или шумящей подвески (рис. 2: 29 ; табл. 1: № 77 ).

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ИЗДЕЛИЙ

И УКРАШЕНИЙ ИЗ РАСКОПА 1

25 ------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 4. Городище Выжегша

1 – основные типы металлов и сплавов изделий из украшений из раскопа 1; 2 – основные типы сплавов и металлов выплесков из раскопа 3

Еще одну группу составляют многокомпонентные сплавы с низким содержанием цинка (от 1,61 до 18,22 %) (табл. 1: № 80–83, 85, 90, 94, 95, 97–102 ). Среди изделий с таким составом металла есть явно привозные поясные бляшки и бубенчик салтовской культуры втор. пол. VIII – IX в. (рис. 2: 34–37 ). О применении таких сплавов на городище (переплавке?) говорит небольшая исследованная выборка выплесков и находок из слоя раскопов 1 и 2. На использование цинкосодержащих сплавов для литья указывают также заполнение литникового канала («литник») (табл. 1: № 123 ) и заготовка (?) проволоки с утолщенным концом из раскопа 2, выполненная из многокомпонентного сплава (табл. 1: № 99 ; рис. 2: 19 ).

Из низколегированного многокомпонентного сплава были изготовлены найденные в раскопе 2 вне мастерских украшения, характерные для женского костюма средневекового финского населения Поволжья: это сюльгама (VII в.) плоского сечения с короткими «усами» и трапециевидная привеска (табл. 1: № 101, 102 ; рис. 2: 30, 31 ). Из высоколегированного сплава получена вторая однотипная сюльгама круглого сечения, найденная вместе с первой (табл. 1: № 100 ; рис. 2: 32 ).

Благодаря большому количеству остатков литья коллекция Выжегши дала редкую возможность узнать рецептуры сплавов, созданных и использовавшихся местными мастерами. В этом отношении сопоставимых данных практически нет в силу малого количества подобных наблюдений на археологических памятниках схожей хронологии. Анализ готовых изделий дает представление о составах металла своего времени, но не информацию о месте их производства. Доминирование серебра и многокомпонентного сплава, зафиксированное на городище Выжегша, находит параллели в материалах Большетарханского и Большетиганского могильников VIII–IX вв., ( Валиулина, Храмченкова , 2001. С. 266; Зайцева , 2010. С. 119, 120); сплавы с серебром также превалируют в выборке IX в. из мордовского Крюковско-Кужновского могильника ( Сапрыкина и др. , 2011. С. 324). Многокомпонентные сплавы преобладают в выборке VIII–X вв. из муромского Подболотьевского могильника, где присутствует и высокопробное серебро, получение которого также связывается с переплавкой серебра дирхемов ( Сапрыкина , 2014. С. 232). Выборка из Выжегши коррелирует и с выборками из памятников Среднего Поднепровья IX–XI вв., в частности, по доминированию серебряных сплавов в целом по выборке и преобладанию многокомпонентного сплава в выборках цинкосодержащих сплавов ( Ениосова, Сарачева , 2005. С. 12–14. Рис. 1; 2).

Неожиданным оказался результат сравнения с данными о цветном металле Сарского городища (VI–XI вв.) – географически близкого памятника мери. Обнаружилось различие рецептур использовавшихся сплавов: в выборке Сар-ского городища доминирует практически отсутствующая на Выжегше латунь, присутствует медь и бронза и не обнаружены легкоплавкие сплавы ( Ениосова и др. , 2008. С. 133, 136, 145, 164, 165. Рис. 3.30; Зайцева , 2017. С. 98. Рис. 1В). Распространение латуней в IX–X вв. и позднее на территории Северо-Западной и Северо-Восточной Руси связано с поступлением металла со стороны Балтики ( Ениосова и др. , 2008. С. 155, 156). Малая доля латуней на Выжегше объясняется, вероятно, тем, что обнаруженные на городище мастерские функционировали в более раннее время.

Список литературы Цветная металлообработка на городище Выжегша

- Александровский А. Л., 2021. Элементный состав культурного слоя городища Выжегша // АВСЗ. Вып. 11. (В печати.)

- Валиулина С. И., Храмченкова Р. Х., 2001. Химический состав изделий из цветного металла Больше-Тиганского могильника // Древние ремесленники Приуралья / Отв. ред. В. И. Завьялов. Ижевск: Удмуртский ИИЯЛ УрОРАН. С. 264–279.

- Голдина Р. Д., 1985. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. Иркутск: Иркутский ун-т. 280 с.

- Ениосова Н. В., Митоян Р. А., 2011. Арабское серебро как источник сырья для славянских и скандинавских ювелиров (по материалам Гнездовских кладов X в.) // От палеолита до Средневековья / Отв. ред. В. Л. Егоров. М.: МГУ. С. 90–95.

- Ениосова Н. В., Митоян Р. А., Сарачева Т. Г., 2008. Химический состав ювелирного сырья и пути его поступления на территорию Древней Руси // Цветные и драгоценные металлы и их сплавы на территории Восточной Европы в эпоху средневековья / Ред. Н. В. Рындина. М.: Восточная литература. С. 107–187.

- Ениосова Н. В., Сарачева Т. Г., 2005. «От Грек злато… из Чех же, из Угорь сребро» (пути поступления ювелирного сырья на Север и Юг Древней Руси в IX–XI вв.) // Русь в IX–XIV веках. Взаимодействие Севера и Юга / Отв. ред.: Н. А. Макаров, А. В. Чернецов. М.: Наука. С. 11–19.

- Завьялов В. И., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2012. Традиции и инновации в производственной культуре Северной Руси. М.: Анкил. 376 с.

- Зайцева И. Е., 2010. Цветной металл Волжской Болгарии (предварительный анализ) // Русь и Восток в IX–XVI веках. Новые археологические исследования. Отв. ред.: Н. А. Макаров, В. Ю. Коваль. М.: Наука. С. 116–138.

- Зайцева И. Е., 2017. Цветной металл средневековых поселений Крутик и Никольское V в Белозерье // РА. № 1. С. 96–115.

- Леонтьев А. Е., 1996. Археология мери. К предыстории Северо-Восточной Руси. М.: Геоэко. 339 с.

- Леонтьев А. Е., Александровский А. Л., Бейлекчи Вал. В., Кашкин А. В., 2017. Исследования городища Выжегша в 2016 г. // АВСЗ. Вып. 7. М.: ИА РАН. С. 51–63.

- Леонтьев А. Е., Александровский А. Л., Бейлекчи Вал. В., Палатникова Е. В., 2020. Исследования городища Выжегша в 2019 г. // АВСЗ. Вып. 10. М.: ИА РАН. С. 42–53.

- Сапрыкина И. А., 2014. Предварительные результаты исследования химического состава цветного металла VIII–X веков из Подболотьевского могильника // КСИА. Вып. 236. С. 230–234.

- Сапрыкина И. А., 2018. Цинкосодержащие сплавы в цветной металлообработке лесной и лесостепной зоны конца I тыс. до н. э. – первой половины I тыс. н. э.: «индекс романизации» // Земли родной минувшая судьба…: сб. ст. к юбилею А. Е. Леонтьева / Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: ИА РАН. С. 277–287.

- Сапрыкина И. А., Митоян Р. А., Никитина Т. Б., Зеленцова О. В., 2011. Результаты химико-техно-логического исследования поясных наборов второй половины VIII – начала XI вв. из могильников Среднего Поволжья // Congressus XI InternationalisFenno-Ugristarum. Piliscsaba 2010. Ps. VIII. Piliscsaba. P. 312–332.

- Фомин А. В., 1988. Выжегшский клад куфических монет первой половины IX века // Проблемы из-учения древнерусской культуры (расселение и этнокультурные процессы на Северо-Востоке Руси) / Отв. ред. М. В. Седова. М.: ИА АН СССР. С. 103–131.

- Al-Kofahi M. M., Al-Tarawneh K. F., Shobaki J. M., 1997. Analysis of Abbasid Dirhams Using XRF Techniques // X-Ray Spectrometry. Vol. 26. P. 10–14.

- Al-Saa‘d Z., 1999. Chemical Analysis of Some Umayyad Dirhems Minted at Wāsit // Journal of the Economic and Social History of the Orient. Vol. 42. No. 3. P. 351–363.

- El-Hibri T., 1993. Coinage Reform under the ‘Abbāsid Caliph al-Ma’mūn // Journal of the Economic and Social History of the Orient. Vol. 36. No. 1. P. 58–83.

- Merkel S. W., 2021. Evidence for the widespread use of dry silver ore in the Early Islamic period and its implications for the history of silver metallurgy // JAS. Vol. 135. 105478.

- Noonan T. S., 1980. When and how dirhamоs first reached Russia [A numismatic critique of the Pirenne theory] // Cahiers du monde russe et soviétique. Vol. 21. № 3–4. P. 401–469.

- Леонтьев Андрей Евгеньевич, Институт археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117292, Россия; e-mail: leont1015@gmail.com;

- Сапрыкина Ирина Анатольевна, Институт археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117292, Россия; e-mail: dolmen200@mail.ru