Цветной металл могильников чепецкой культуры: Кузьминского, Кушманского I, Иднакарского I

Автор: Русских Елена Львовна, Сабирова Татьяна Михайловна

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 1 (48), 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлены данные рентгенофлуоресцентного анализа коллекции изделий из цветного металла, обнаруженных на трех погребальных памятниках чепецкой культуры IX-XIII вв.: Иднакарском I (Солдырском III), Кушманском I и Кузьминском могильниках. Выявлены основные группы металлических сплавов, используемых для изготовления изделий: двухкомпонентная латунь (сплав меди с цинком), свинцовая латунь (сплав меди с цинком и свинцом), многокомпонентная латунь (добавка олова, мышьяка, серебра в разных пропорциях). Полученные результаты сопоставлены с соответствующими данными по укрепленным поселениям. Установлено, что в материалах чепецкой культуры широко распространено применение медно-цинкового сплава - латуни - для создания разнообразных украшений и предметов быта. Многие из изученных изделий сделаны из высокоцинковистой латуни, что указывает на использование первичного металла из заготовок-слитков. Анализ состава металлов, из которых изготовлены предметы в соседних регионах, позволил допустить возможность включения чепецкой культуры в ареал распространения латуни на территориях севера Европейской России, Прибалтики и стран Скандинавии. Устойчивые торговые и культурные контакты чепецкого населения с западными финно-пермскими народами и славянами проявлялись не только в обмене предметами, но и в заимствовании технологий обработки металлов. Предполагается, что цинкосодержащие сплавы могли поступать на территорию Прикамья в указанное время из Древней Руси, которая через Новгород получала большой объем латуни с европейских рудников, что подтверждается письменными источниками и анализом изделий из цветных металлов, найденных на раскопах. При этом поставлена под сомнение гипотеза о производстве латуни на экспорт на территории Пермского Предуралья.

Рентгенофлуоресцентный анализ, цветной металл, сплавы, чепецкая археологическая культура, средневековье, могильники иднакарский i (солдырский iii), кушманский, кузьминский

Короткий адрес: https://sciup.org/147246296

IDR: 147246296 | УДК: 902/904(470.51) | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-1-97-109

Текст научной статьи Цветной металл могильников чепецкой культуры: Кузьминского, Кушманского I, Иднакарского I

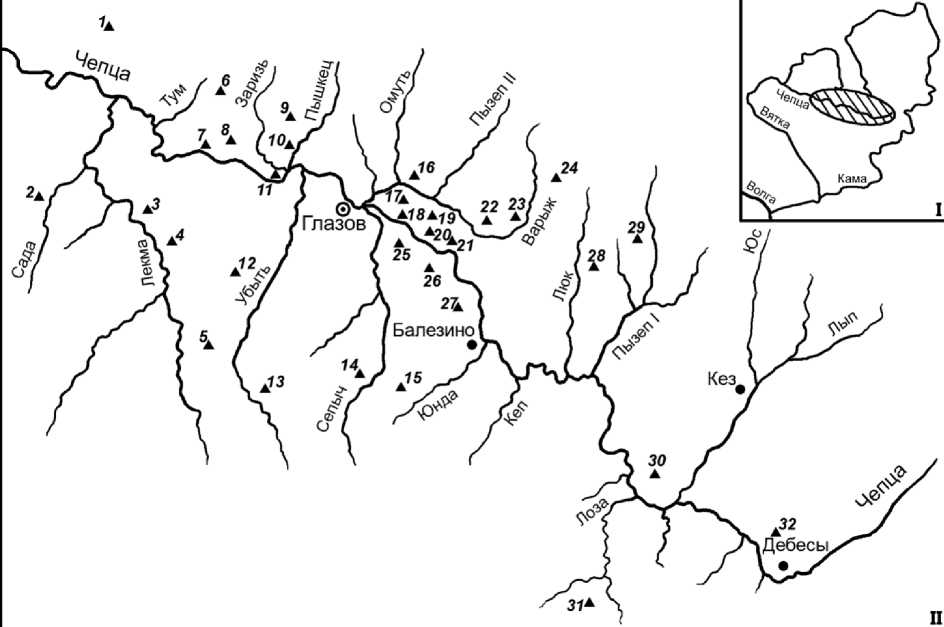

Объектом данного исследования выступают изделия из цветных металлов трех погребальных памятников, существовавших в чепецком бассейне в пределах IX–XIII вв. (рис. 1 – 1 , 7 , 18 ). Могильники чепецкой культуры известны с конца XIX в., когда А. А. Спицыным и Н. Г. Первухиным была описана целая группа погребальных памятников, большинство которых соотносилось с синхронными им городищами [ Иванова , 1992, с. 4–6]. Некрополи локализуются в среднем и нижнем течении р. Чепца, занимая оба ее берега и притоки. Степень изученности погребальных памятников различна: на некоторых из них (например, на Кузьминском могильнике) собраны представительные коллекции, большинство же памятников можно характеризовать по результатам рекогносцировочных работ.

Погребальные памятники, содержащие инвентарь, в том числе изделия из цветных металлов, невозможно рассматривать вне их связи с поселениями, поскольку они выступают своеобразной констатацией факта совершения захоронения умершего. Восстановление его облика и принадлежности к той или иной культурной общности происходит благодаря детальному сопоставлению инвентаря могильников с материалами поселенческих памятников. В связи с этим в задачи исследования входит не только выявление основных групп сплавов в изделиях трех синхронно существовавших погребальных памятников чепецкой культуры, но и определение взаимосвязи материалов могильников и городищ. Поэтому для контекстного анализа ре-

зультатов исследования металла погребальных памятников привлечены данные о сплавах городищ – Кушманского и Солдырского I (Иднакар).

Рис. 1. Могильники чепецкой культуры: 1 – Кузьминский, 2 – Тымпальский, 3 – Старозянкинский, 4 – Меметовский II, 5 – Тылысский, 6 – Тумский, 7 – Кушманский I, 8 – Коповский, 9 – Люмский, 10 – Печешурский, 11 – Жабинский, 12 – Кыпкинский, 13 – Маловенижский, 14 – Тат-парзинский, 15 – Сепычевский, 16 – Квалярский, 17 – Солдырский, 18 – Солдырский III, 19 – Адамовский, 20– Весьякарский, 21 – Подборновский, 22 – Чиргинский, 23 – Карашурский, 24 – Большеварыжский, 25 – Качкашурский, 26 – Омутницкий, 27 – Ягошурский, 28 – Большесазановский, 29 – Дырпинский, 30 – Поломский I, 31 – Кушьинский II, 32 – Варнинский [ Иванова , 1992, рис. 1]

Анализ археологического контекста

Кузьминский могильник (Бигершай) XI–XIII вв. в настоящее время является наиболее изученным из всех погребальных памятников чепецкой культуры. Он наиболее удален от всех известных крупных городищ чепецкой культуры (рис. 1) и располагается в северо-западной части культурного ареала, в 0,5 км к юго-востоку от д. Кузьмино Ярского района Удмуртской Республики, занимая обращенный к югу склон правого берега р. Шарашур. Могильник открыт М. Г. Ивановой в 1980 г. и полностью исследован ею в 1982–1987 гг. На площади 5258 кв. м вскрыто 274 погребения, совершенных в неглубоких могильных ямах по обряду трупоположе-ния: вытянутого на спине, головой на северо-восток с отклонениями. Умерших сопровождал богатый инвентарь, анализ которого позволил разработать хронологию могильников XI– XIII вв. В большинстве могил найдена посуда: глиняные неорнаментированные (иногда с на-лепными ручками) сосуды, медные котелки, в отдельных случаях – булгарская керамика. Здесь же собрана коллекция остатков древних тканей, в том числе привезенного из Византии шелка [ Иванов и др., 2004, с. 207; Иванова , 1992]. Металлический инвентарь представлен в основном украшениями и принадлежностями костюмного комплекса: височными и шейными подвесками, перстнями, шумящими украшениями, гривнами, браслетами, сюльгамами, поясными пряжками [ Иванова , 1992, рис. 11–17, 21].

Солдырский III (Иднакарский I) могильник XI–XII вв. расположен в центре ареала чепецкой культуры. Памятник находится в 1,7 км к западу от д. Солдырь, в 0,2 км к северо-востоку от внешней линии оборонительных сооружений городища Иднакар. Могильник открыт и ис- следован М. Г. Ивановой в 2000–2003 гг. На площади 522 кв. м изучено 92 погребения, расположенных плотной полосой вдоль обрыва и совершенных по обряду трупоположения. Их антропологический материал плохой сохранности, преобладает ориентировка погребенных головой в восточно-юго-восточном и западно-северо-западном направлениях. Ненарушенные костяки лежали вытянуто на спине, руки вдоль туловища или слегка согнуты в локтях. Особенностью погребального обряда является наличие значительного числа детских могил. Вещевой материал некрополя представлен украшениями и деталями одежды, бытовым и хозяйственным инвентарем [Иванов и др., 2004, с. 182–183; Иванова и др. 2003, с. 277–278; Иванова, Степанова, 2012, с. 329–334].

Кушманский I могильник X–XII вв. входит в самый западный чепецкий микрорегион, центром которого является пограничное укрепленное городище X–XIII вв. – Учкакар. Могильник расположен на береговой террасе в 0,1 км к северу от р. Чепца и в 0,6 км к востоку от городища Учкакар. Памятник был открыт в 2008 г. в связи с выявленными грабительскими раскопками, в результате которых было разрушено значительное количество погребений (площадью в 230 кв. м) и изъято множество средневековых украшений (при этом орудия труда и человеческие кости были разбросаны на площадке некрополя). В 2011 г. были проведены рекогносцировочные работы относительно трех погребений, совершенных в прямоугольных деревянных гробах на глубине 0,6–0,9 м от современной поверхности. Исследование позволило предварительно датировать могильник X–XII вв., отнести его к чепецкой культуре и сделать вывод о том, что он обладает богатым потенциалом в плане изучения материальной культуры средневекового чепецкого населения [ Иванова, Кириллов , 2012, с. 313–319].

Характеристика базы и результаты анализа

Выбор материала для анализа во многом определяется степенью сохранности артефактов и доступностью коллекций, а также индивидуальностью исследователя. Обращение к материалам каждого из погребальных памятников связано с серией предыдущих работ. В 2016–2018 гг. авторами статьи был проанализирован элементный состав изделий из цветных металлов, обнаруженных на Кушманском городище Учкакар, Кушманском III селище (городище) и Солдыр-ском I городище Иднакар. Имеющиеся в распоряжении исследователей данные служат своеобразной отправной точкой для расширения представлений о цветной металлообработке чепецкого бассейна эпохи Средневековья. Следующим логичным шагом является поиск аналогов по составу металла в ближайших памятниках. В связи с этим авторы обратились к материалам могильников Солдырского III и Кушманского I, несмотря на различную степень их исследования методами археологии. Металлические изделия полностью изученного Кузьминского могильника отличаются выразительностью и являются базой для создания хронологии и типологии чепецких древностей, что позволит привлекать их для поиска аналогов и датировок с учетом типа сплава (рис. 1).

Для рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) были отобраны наиболее выразительные образцы из коллекций всех трех могильников, находящихся на постоянном хранении в фондах БУК УР Историко-культурного музея-заповедника «Иднакар»2. В выборке 49 образцов, среди которых различные категории погребального инвентаря: украшения и принадлежности костюма, находки производственного характера, предметы быта.

-

1. Иднакарский I могильник (15 проб): подвески грушевидные с крестовидной прорезью (2), монетовидная подвеска, подвеска-колбочка, шумящие подвески (2), пронизки-бусины (3), колоколовидная пронизка, пряжка, наконечник ремня, серьга, браслет.

-

2. Кушманский I могильник (11 проб): шумящие подвески (2), шаровидная и монетовидная подвески, подвеска-колбочка, подвеска-бубенчик с рубчиками, пронизка-бусина, трехчастная пронизка, пластина, проволока, фрагмент котелка.

-

3. Кузьминский могильник (23 пробы): различные подвески (бубенчик, колбочка, лунни-ца, с шатоном (2), монетовидная, шаровидная, конусовидная, нагрудная), шумящие подвески (2), спиралевидная и колоколовидная пронизки, копоушка, пряжки, перстень, кольца (2), браслеты (3), фрагмент котелка.

Элементный состав изделий из цветных металлов определен современным условно неразрушающим методом РФА с помощью портативного спектрометра Bruker Germany, модель S1 Turbo SD LE. Предварительная обработка поверхности образцов на месте взятия пробы про- изводилась путем механического обнажения чистого металла под слоем патины. Подготовленная поверхность каждого образца (площадью около 1 см2) измерена трижды со временем накопления спектра не менее 1 минуты. Данные многократных замеров одного и того же участка сведены для определения среднего арифметического значения содержания металлов в сплаве. Данные о содержании в образцах ряда металлов изъяты из таблицы по причине их микроскопической концентрации.

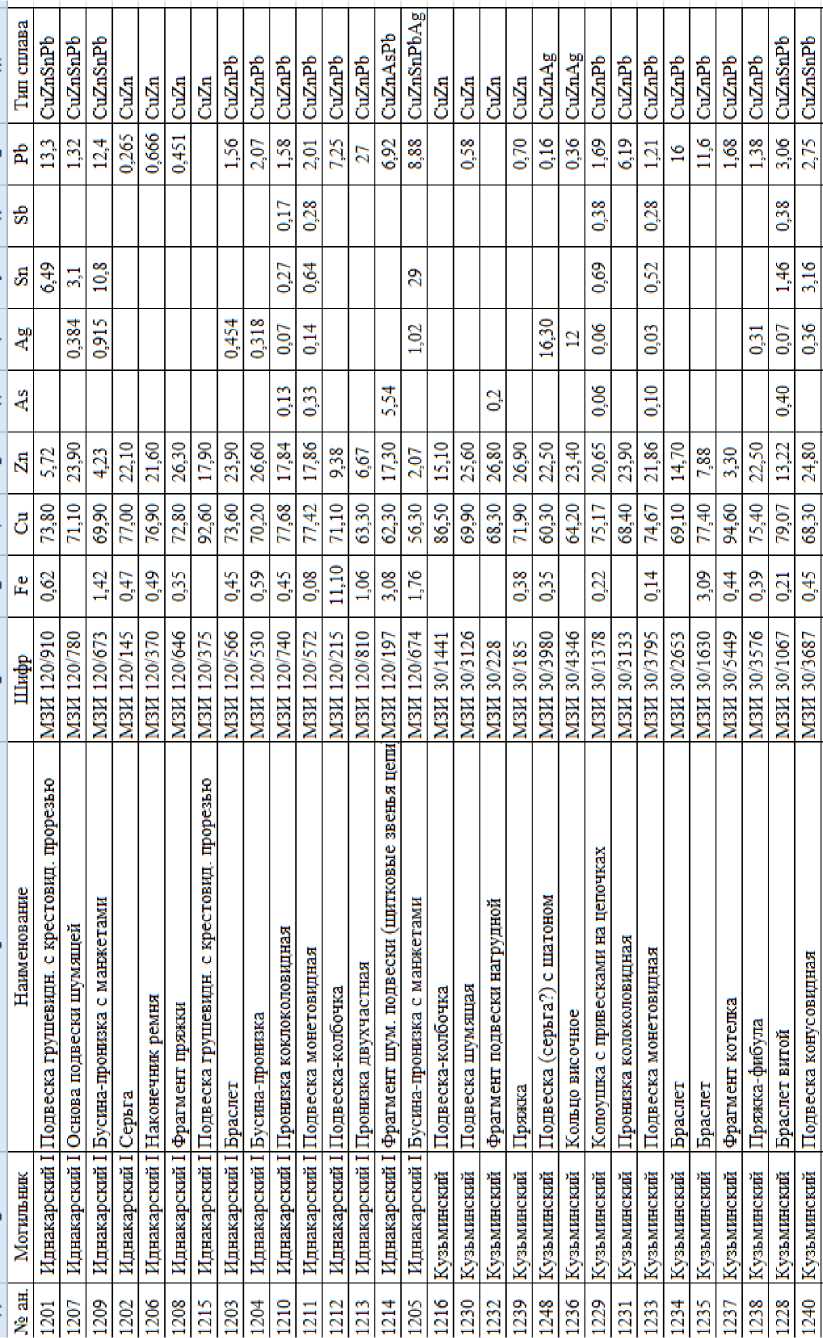

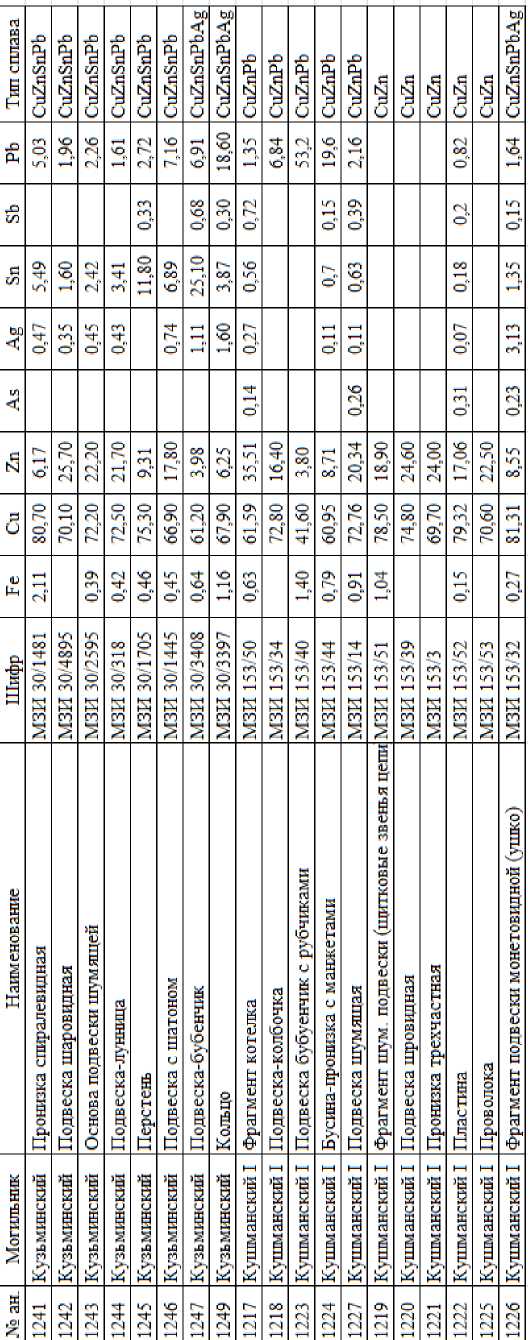

Исходя из полученных данных, выявлены основные группы сплавов, из которых изготовлены проанализированные изделия (табл. 1).

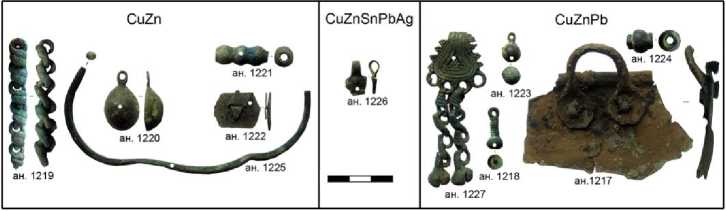

Все находки выполнены из медно-цинкового сплава – латуни, однако можно обнаружить несколько рецептур латунных сплавов: двухкомпонентная латунь включает только медь и цинк, свинцовая латунь состоит из меди, цинка и свинца, многокомпонентная латунь содержит значимые добавки олова, мышьяка, серебра в разных пропорциях. Кроме того, выделяется классическая латунь с добавлением большого количества серебра (рис. 2).

Двухкомпонентная латунь (CuZn) . Изделия из нее найдены на каждом из трех могильников в достаточно большом количестве (по четыре образца на Иднакарском I и Кузьминском могильниках, пять – в материалах Кушманского I некрополя). В состав выборки входят разнообразные подвески (грушевидная – ан. 1215, колбовидная – ан. 1216, шаровидная – ан. 1220, шумящая – ан. 1219 и 1230, фрагмент нагрудной подвески – ан. 1232), элементы поясной гарнитуры (ан. 1206, 1208, 1239), серьга (ан. 1202), пронизка (ан. 1221) и предметы производственного цикла (пластина и проволока, ан. 1222, 1225). Как уже отмечали авторы, обнаружение классической двухсоставной латуни с высоким содержанием цинка (в представленной выборке он находится в концентрации 15,1–26,8%) свидетельствует об использовании для изготовления предметов первичных заготовок, а не доступного лома цветных металлов.

Свинцовая латунь (CuZnPb). Изделия из нее относительно равномерно представлены на всех трех памятниках в большом количестве. Всю выборку можно разделить на две группы – с высоким (14,7–26,6%) и низким (3,3–9,38%) содержанием цинка. Чаще всего из свинцовой латуни делали пронизки (ан. 1204, 1210, 1213, 1231, 1224), подвески (ан. 1211, 1212, 1218, 1223, 1227, 1233), браслеты (ан. 1203, 1234, 1235), фрагменты котелков (ан. 1217, 1237). Единично в материалах Кузьминского могильника встретились две категории находок, выполненных из этого типа сплава: копоушка с привесками на цепочках (ан. 1229) и пряжка-фибула (ан. 1238).

Многокомпонентная латунь (CuZnSnPb. CuZnAsPb, CuZnSnPbAg) . Исходя из названия группы, такая латунь имеет большое количество примесей помимо сплавообразующих меди и цинка. По наблюдению авторов, эти сплавы типичны в случае многократной переплавки, для них используется доступный мастерам металлический лом в разных пропорциях. Изделия данной группы представлены украшениями различных типов: подвесками (ан. 1201, 1207, 1214, 1226, 1240, 1242–1244, 1246, 1247), пронизками (ан. 1205, 1209, 1241), кольцами (ан. 1245, 1249), браслетами (ан. 1228). В основном они происходят из погребений Кузьминского (10 изделий) и Иднакарского I (5 образцов) могильников, а в проанализированных материалах Куш-манского I могильника зафиксировано только одно украшение из многокомпонентной латуни (ан. 1226).

Латунь с содержанием серебра ( CuZnAg ). Этот сплав выделен авторами в отдельную категорию: серьга и височное кольцо из погребений Кузьминского могильника, которые сделаны из сплава, имеют схожие пропорции в распределении металлов: около 60% меди, 20,6–23,9% цинка и от 12 до 16,3% серебра (ан. 1236, 1248). Количество посторонних примесей в составе этих изделий минимально.

В целом все взятые для исследования находки выполнены из латуни. Столь широкое распространение медно-цинковых сплавов на памятниках чепецкой культуры еще не фиксировалось. Для выяснения вопроса о типичности или уникальности этой ситуации необходимо сравнить полученные результаты между собой и с данными, относящимися к другим синхронным памятникам. Для удобства составлена сравнительная таблица, в которой отражены типы сплавов каждого из могильников, а также охарактеризованы их особенности (табл. 2).

Таблица 1

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа изделий погребальных памятников чепецкой культуры, %

Окончание табл. 1

Сплавы Кузьминского могильника XI-XIII вв.

Сплавы Солдырского III могильника (Иднакарского 1)Х1-ХП вв.

CuZn

CuZnPbAs

ан. 1214

CuZnSnPbAg

Сплавы Кушманского I могильника X-XIII вв.

Рис. 2. Типы сплавов цветных металлов погребальных памятников (место взятия пробы на каждом предмете отмечено белой точкой)

Таблица 2

|

Тип сплава |

Могильник |

||||||

|

Кушманский I (X–XII вв.) |

Солдырский III (XI– XII вв.) |

Кузьминский (XI– XIII вв.) |

|||||

|

Тип изде лия |

№ ана лиза |

Тип изделия |

№ анализа |

Тип изделия |

№ анализа |

||

|

05 Д Й Д И »N ° ^t |

Zn: 17-24,6% |

Zn: 17,9-26,3% |

Zn: 15-26,9% |

||||

|

подвески пронизка пластина проволока |

1219 1220 1221 1222 1225 |

пряжка серьга наконечник ремня подвеска |

1208 1202 1206 1215 |

пряжка подвески |

1239 1216 1230 1232 |

||

|

О И + М ^N к 2 + и п Д О О |

Zn: 16,4-35,5%, Pb: до 53,2% |

Zn: 17,8-26,6%, Pb: до 27% |

Zn: 3,3-7%, 14 Pb: 1,3-11,6% |

-23,9%, |

|||

|

котелок бусина подвески |

1217 1224 1218 1223 1227 |

браслет бусина пронизки подвески |

1203 1204 1210 1213 1211 1212 |

копоушка пронизка подвеска браслеты котелок пряжка |

1229 1231 1233 1234 1235 1237 1238 |

||

|

О о о S |

д сл + + д N + о |

- |

Zn: 4,2-23,9% |

Zn: 9,3-25,7% |

|||

|

- |

- |

бусина подвески |

1209 1201 1207 |

браслет пронизка перстень подвески |

1228 1241 1245 1240 1242 1243 1244 1246 |

||

|

N < ti |

- |

As: 5,5% |

- |

||||

|

- |

- |

подвеска |

1214 |

- |

- |

||

|

+ д +^ |

Ag: 3,1% |

Sn: 29%, Ag: 1% |

Zn: 3,9-6,2% |

||||

|

подвеска |

1226 |

бусина |

1205 |

подвеска кольцо |

1247 1249 |

||

|

о2 и ° 2 га < Й И О Д |

- |

- |

Zn: 22,5-23,4%, Ag: 12-16,3% |

||||

|

- |

- |

- |

- |

подвеска кольцо |

1248 1236 |

||

|

Всего: |

11 |

15 |

23 |

||||

Типы сплавов Кушманского I, Иднакарского I и Кузьминского могильников

Исследованные материалы трех памятников сходны по типу выявленных металлических соединений. Во всех трех выборках преобладают различные виды латунных сплавов (CuZn, CuZnPb, CuZnSn, CuZnSnPb, CuZnAsPb) и присутствуют идентичные многокомпонентные соединения с незначительным содержанием серебра (1–3,1%) (CuZnSnPbAg). Наиболее схожи сплавы Кузьминского и Иднакарского I могильников, где представлены однотипные виды ла- туни: двухкомпонентная, свинцовая, многокомпонентная (в двух вариациях – с мышьяком и оловом). Среди изделий Кушманского могильника пока выявлено только одно из многокомпонентной латуни (ан. 1226).

Особенностью Кузьминского могильника является наличие нетипичного для выборки, но устойчивого по составу сплава меди, цинка и серебра (из него выполнены подвеска-серьга и височное кольцо).

Сравнительная характеристика сплавов чепецких памятников

Наличие постоянно пополняемой базы состава изделий из цветного металла, обнаруженных на памятниках чепецкой культуры, позволяет переходить к более широким обобщениям и сравнениям. В распоряжении исследователей есть результаты РФА находок с городищ Идна-кар, Кушманского и Кушманского III селища (городища) [ Русских, Сабирова , 2018].

Существование связанных между собой могильников и городищ представляется перспективным с точки зрения определения соотношения производства и потребления металлических изделий местными жителями. При этом археологическая специфика памятников такова, что могильники относительно равномерно заполняются вещами с момента начала их использования до завершения функционирования, каждое погребение образует закрытый комплекс, содержащий одновременно изъятые из повседневной жизни украшения и предметы быта. Городища предоставляют для исследования более неоднородную выборку: относительно четко можно зафиксировать момент прекращения использования городища, все более ранние слои имеют много взаимных нарушений и являются открытыми комплексами, содержащими случайные металлические находки и остатки соответствующих производств.

Кушманское городище Учкакар X–XIII вв. и примыкающее к нему Кушманское III селище (городище) образуют крупный центр цветной металлоообработки, о чем свидетельствуют многочисленные находки предметов производственного цикла [ Русских, Сабирова , 2017]. Предположение о том, что результаты анализа изделий из кушманского производственного комплекса и синхронного ему могильника будут совпадать, оказалось ошибочным. В отличие от могильника, где представлены только латунные изделия, готовые предметы и их заготовки с поселенческого памятника на 57% выполнены из различных бронз (преимущественно свинцовой и оловянисто-свинцовой). Анализ поселенческих находок позволил выявить 12 типов сплавов, включая аналогичные могильным латуни, три вида бронзы, чистую медь, сплавы меди с серебром и олово (из него сделана единичная пуговица).

Такое соотношение обнаруженных сплавов обусловлено, с одной стороны, малым количеством образцов в выборке (11:180), с другой стороны, близостью однотипных для обоих памятников металлических соединений латуни по содержанию легирующих компонентов. Для обоих памятников характерно высокое содержание в латунных сплавах цинка (17–47%), а в случае со свинцовой латунью – высокая концентрация свинца. Многокомпонентные латуни, в небольшом количестве выявленные среди образцов с городища (Cu+Zn+Pb+Sn, Cu+Zn+Pb+As, Cu+Zn+Sn+Pb+As) и могильника (Cu+Zn+Sn+Pb+Ag), различаются по компонентам, что не имеет большого значения, поскольку для переплава одни и те же мастера могли использовать разный лом цветных металлов.

В паре Иднакарский I могильник – городище Иднакар, судя по анализу цветных металлов, гораздо больше сходства. Центральный куст памятников чепецкой культуры образуют сразу три могильника, время бытования которых частично совпадает: Солдырский могильник (Чемшай) IХ–XIII вв., Солдырский II могильник (Бигершай) XIII–XIV вв., Солдырский III (Ид-накарский I) могильник XI–XII вв. Они расположены в непосредственной близости от общественно-административного центра консолидирующегося этносоциального образования – Сол-дырского I городища Иднакар IX–XIII вв. [Иванова, 1998]. Выявленные типы сплавов могильника и городища в целом довольно схожи. Для обоих памятников характерно использование двойных, свинцовых и многокомпонентных латуней. При этом первые два типа имеют высокое содержание цинка (9,9–27%). Погребальные изделия, в отличие от городищенских включают изделия из оловянистой латуни, также с высокой концентрацией цинка. Довольно схожи применяемые для изготовления изделий обеих выборок многокомпонетные рецептуры: Cu+Zn+Pb+Sn, Cu+Zn+Pb+As, наряду с которыми только в городище используется рецепт сплава с небольшим содержанием серебра (Cu+Zn+Sn+Pb+Ag). Такое соотношение сплавов на могильнике и городище, в том числе в категории предметов производственного характера, свидетельствует о том, что иднакарские мастера изготавливали продукцию, которую местное население использовало в своей повседневной жизни.

Материалы Кузьминского могильника хорошо синхронизируются с иднакарскими выборками как по типам сплавов, так и по их процентному распределению.

Как предполагали авторы [ Русских, Сабирова , 2018], именно иднакарские мастерские с их высокоцинковистыми латунями и минимальным количеством металлического лома были основным местом производства украшений и предметов быта, насыщающих внутренний рынок. При этом даже металл украшений Кушманского I могильника в большей мере соответствует данным иднакарских мастерских, чем территориально близкому кушманскому производственному комплексу, значение и функции которого еще предстоит установить.

Выводы

Предположение о преобладании латуней в материалах чепецкой культуры, возникшее в ходе исследования ее поселенческих памятников, было подтверждено в результате изучения материалов трех представительных могильников чепецкой культуры. В отличие от процесса получения бронз (сплавов меди с оловом или свинцом) производство латуни требует обязательного использования цинка.

Судя по материалам соседних регионов, латунные изделия были популярны в Пермском Предуралье. Так, анализ производственных мастерских на Рождественском городище позволил выявить более частое использование рецептур сплавов, схожих с чепецкими: CuZnPb, CuZnSnPb, CuZnAgPb [ Крыласова , 2018, с. 59–60]. Преобладание в изделиях латуни типично для Северо-Запада Древней Руси. Так, в средневековом Новгороде латуни составляют не менее 32% от найденных сплавов, при этом преобладают двойная и свинцовая латуни [ Ениосова и др., 2000].

Известно, что весь Северо-Запад и Северо-Восток Руси, Среднее Поднепровье, Верхнее Поволжье, Карелия, материковая Швеция и Готланд, Прибалтика в X–XI вв. входили в зону широкого распространения латунных сплавов. Основным импортером медно-цинковых сплавов на Северо-Запад Руси считается Новгород, а основными поставщиками латуни согласно письменным источникам были купцы Северной Европы [ Ениосова, Кочкуркина, 2010, с. 30–31]. В Европе производство латуней началось с конца X в. на территории современной Бельгии, откуда высокоцинковистые сплавы попадали в Прибалтику и Русь [ Ениосова и др., 2000].

Ввиду недостатка данных о составе цветного металла, из которого сделаны изделия, найденные в Волжской Булгарии – еще одном крупном территориальном образовании, имеющем непосредственные контакты с населением чепецкой культуры, сложно говорить о сопоставимости типов их сплавов. Однако анализ 108 археологических находок на Болгарском городище, Биляре и других памятниках волжских булгар дает возможность составить представление о распространении тех или иных рецептур. Из этой выборки 28 предметов изготовлены из сплава, содержащего цинк, и менее десяти – из высокоцинковистых латуней [ Хлебникова , 1996, табл. I–III].

Таким образом, латуни чепецкой культуры по составу сплавов и насыщенности цинком больше схожи с пермскими, особенно с древнерусскими материалами. Вопрос об источнике поступления латуни чепецкому населению пока остается открытым. По мнению Н. В. Крыласовой, население Пермского Предуралья в X–XIII вв. само производило и поставляло латуни, в частности свинцовую латунь, в Волжскую Булгарию, что подтверждается находками форм для получения слитков и анализом металлических частиц на их поверхности. Возникновение этой традиции она относит к ломоватовскому времени – V–VII вв. [ Крыласова , 2018, с. 64–65]. Несомненно, Верхнее Предуралье являлось одним из крупных поставщиков сырьевой меди в Волжскую Булгарию и Древнюю Русь, однако возможность производства латуни в Пермском Предуралье для своих нужд и на экспорт находится под сомнением.

Получение латуни представляет собой сложный процесс соединения медной и цинковой руды, который был отлажен в римское время и технология которого была утеряна после распада Римской империи. В VIII–IX вв. высокоцинковистая латунь (известная в китайских хрониках как персидский металл, поскольку основное производство ее находилось на территории северного Ирана, как и один из крупнейших рудников, известный с эпохи бронзы) поступает на Се- верный Кавказ из Малой Азии [Ениосова и др., 2000]. В Европе секрет цементации меди оксидом цинка стал известен с конца X в. Цинк производился в больших объемах, позволяющих осуществлять поставки «чистой» латуни во многие районы Западной и Восточной Европы. Никаких сведений об освоении пермским населением процесса получения латуни нет, кроме того, значимыми месторождениями цинковых руд данная территория не располагала, что заставляет искать другие источники поступления латуни в бассейн р. Чепцы и Пермское Предуралье.

Рассматривая торгово-культурные контакты населения чепецкой культуры, М. Г. Иванова обнаружила целый пласт импортных изделий, свидетельствующих о регулярных и довольно оперативных обменах со странами Ближнего и Среднего Востока и Юго-Востока Европы: это поступавшие по Волго-Камскому пути многочисленные бусы, монеты, серебряные сосуды. О связях с Волжской Булгарией на городище Иднакар свидетельствуют в основном находки булгарской гончарной керамики. Значительное число изделий из нее отмечается с конца XI по XIII в. [ Иванова , 1998, с. 208–210].

Контакты с древнерусским населением также прослеживаются по материалам украшений и предметов быта, время существования которых в Новгороде совпадает со временем появления их в культурном слое городища Иднакар [ Иванова , 1998, с. 205]. Металлографические исследования также подтверждают сильное влияние Новгорода как крупного металлообрабатывающего центра на внешний вид и функционал железных орудий, на технологии их производства. Наиболее схожи технологии изготовления чепецких и карельских ножей, что позволяет делать вывод о перенимании друг у друга способов обработки железа чепецким населением и их западными соседями, карелами и весью, с IX до начала XII в., когда археологически фиксируется производство трехслойных ножей на новгородских землях [ Завьялов , 1988, с. 138–141].

Близость материальной культуры народов северной Европы маркируется в том числе гривнами глазовского типа, которые в IX–XI вв. были известны на территории Верхней Камы, бассейна Чепцы, Вятки, Верхнего Поволжья, современных Смоленской, Новгородской, Псковской областей, Эстонии, Карелии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Северной Германии [ Иванов , 1997, с. 100–101]. Ареал их распространения практически полностью совпадает с территорией активного использования латуни, которая поставлялась из европейских рудников в Новгород, Карелию [ Ениосова , Кочкуркина , 2010, с. 30] и далее – на территорию чепецкой культуры и, по-видимому, в Верхнее Прикамье.

Для подтверждения гипотезы о возможных поставках латуни из Персии и с северозападного Кавказа [ Ениосова, Сарачева , 1997, с. 292] необходимо исследование материалов чепецкой культуры и сопредельных территорий и изучение состава цветных металлов полом-ской культуры для определения начала широкого распространения латуней в бассейне р. Чепцы.

Список литературы Цветной металл могильников чепецкой культуры: Кузьминского, Кушманского I, Иднакарского I

- Ениосова Н. В., Митоян Р. А., Сарачева Т. Г. Латуни средневекового Новгорода // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород: Б. и., 2000. С. 99-111.

- Ениосова Н. В., Кочкуркина С. И. Древнекарельские ювелирные изделия из цветного и драгоценного металла X-XV веков: ареал, датировка, химический состав // Труды Карельского научного центра РАН. 2010. № 4. С. 24-33.

- Завьялов В. И. Кузнечное ремесло северных удмуртов в конце I - начале II тысячелетия н. э. // Новые исследования по древней истории Удмуртии. Ижевск: Б. и., 1988. С. 119-142.

- Иванова М. Г. Погребальные памятники северных удмуртов XI-XIII вв. Ижевск: Б. и., 1992. 184 с.

- Иванова М. Г. Иднакар: Древнеудмуртское городище IX-XIII вв. Ижевск: Б. и., 1998. 294 с.