Дачное расселение в регионах центральной России: история, тенденции, современное состояние

Автор: Русанов А.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социальное управление региональным развитием

Статья в выпуске: 2 (200), 2016 года.

Бесплатный доступ

Объект - дачные поселения Центральной России. Предмет - региональные системы дачного расселения Центральной России. Цель работы заключается в определении основных закономерностей, влияющих на дачное расселение в Центральной России. Основные положения: 1) На основе исторического анализа выявлены основные факторы и ключевые события, влияющие на дачное расселение в Центральной России. 2) Рассмотрены особенности и уточнена периодизация этапов дачного расселения в Центральной России на примере Московского региона. 3) Выделены ключевые единицы дачного расселения 4) Определены основные тенденции формирования региональных систем дачного расселения на примере отдельных субъектов Центрального и Приволжского Федеральных округов.

Дачи, дачное расселение, дачные поселения, дачная субурбанизация, сезонная субурбанизация, центральная Россия, московская область, владимирская область, нижегородская область, кировская область

Короткий адрес: https://sciup.org/143182146

IDR: 143182146

Текст научной статьи Дачное расселение в регионах центральной России: история, тенденции, современное состояние

Современные дачные поселения являются одним из компонентов российских агломераций: они окружают практически все крупные города и влияют на развитие связей (транспортных, экономических и др.) между пригородами и центром. Большинство исследований российских ученых (А.Г. Махрова, Т.Г. Нефедова, Т.Е. Исаченко и др.) посвящены столичным центрам, наиболее исследован из которых Московский регион, что позво- ляет рассматривать его в качестве модельного для характеристики дачного расселения в Центральной России.

Дачи в России стали привычным элементом образа жизни горожан: они могут как влиять на уровень жизни своих владельцев – например, выполнять сельскохозяйственные функции в кризисные периоды в экономике, или служить местом летнего отдыха, позволяя тем самым экономить средства на дальние поездки. С другой стороны, само наличие дачи, особенно на престижном направлении, может служить индикатором достижения определенного уровня жизни (например, традиционные атрибуты среднего класса в России – дача, квартира, машина).

История дачных поселений в России началась во времена Петра Первого, который награждал приближенных участками земли в Петербурге и пригородах. Отсюда происходит одна из версий возникновения слова «дача»: то, что отдавалось, раздавалось (от «раздача») [9]. В петровские времена, в период зарождения российской промышленности, города выполняли преимущественно торговые функции и по своему облику мало отличались от окрестных сел, а позволить себе строить усадьбы в пригородах могли лишь только представители наиболее богатых слоев населения. Толчком к массовому дачному освоению пригородов стало возникновение промышленных предприятий внутри городской черты и «индустриализация» городского образа жизни, которая постепенно сформировала потребность населения хотя бы на время покидать город в летний сезон.

История развития дачного расселения в Московском регионе показывает, что основным его детерминантом является характеристика процесса урбанизации (таб. 1)

Этапы дачного расселения Московского региона

Таблица 1

|

Этап |

Ведущие факторы |

Характер урбанизации |

Особенности дачного расселения |

|

Доинду-стриальный (1710-1861) |

Природный |

Постепенный рост доли городского населения |

Усадьбы + дачные местности в окрестностях Москвы (в деревнях) |

|

Дореволюционный (1861-1917) |

Экономический: промышленный переворот строительство ж/д Институциональный: отмена крепостного права |

Ускорение темпов роста городского населения |

Бурное развитие дачных местностей, появление специализированных дачных поселений |

|

Довоенный (1917-1941) |

Институциональный: переход к плановой экономике Экономический: ускоренная индустриализация |

Урбанизационный переход. Продолжение роста доли городского населения |

Развитие дачных местностей, появление и развитие дачных поселений в наиболее привлекательных местах («новые дачи», ныне – стародачные) |

|

Послевоенный (19451986) |

Экономический: необходимость решения продовольственной проблемы Институциональный: раздача дачных участков |

|

|

|

Переходный (1986-2000) |

Институциональный: возврат к рыночной экономике, Массовая раздача дачных участков («6 соток»). Экономический: деиндустриализация экономики. |

|

|

|

Современный (XXI в.) |

Экономический: Формирование рынка земли |

|

|

Активизация дореволюционного дачного освоения Подмосковья связана с отменой крепостного права и приходится на последнюю треть XIX в., когда на свободном рынке оказались и бывшие крепостные, и земля, на которую они возделывали. В поисках работы раскрепощенные крестьяне были вынуждены переселяться в Москву, оставляя пригородные села под «дачный промысел» [5, c. 185].

По мере развития железных дорог в ближайших пригородах стали появляться поселения, внешний облик и образ жизни в которых отличался и от городского, и от сельского, зачастую их строили специально для того, чтобы сдавать в аренду в летний сезон, с целью получения прибыли (один из наиболее известных поселков – Перловка) [1, с. 14]. Вектор этого процесса резко сменился после Октябрьской революции 1917 г.: и последовавший за ней переход к плановой экономике и закрытие рынка земли предопределили принципиальные различия в развитии Московского региона и аналогичных крупных западноевропейских и американских агломераций, поскольку значительную роль в их развитии сыграла экономическая дифференциация, в то время как в советской России ведущую роль играло государственное регулирование.

Растущий уровень урбанизации и стремительная индустриализация привели, с одной стороны, к необходимости расширения территории города, а с другой стороны, – к развитию промышленных центров в пригородной зоне. Вследствие этого некоторые традиционные дачные местности постепенно становились местом постоянного проживания для рабочих окрестных заводов (аналог американских железнодорожных субурбий) [10], и в конечном итоге, официально вошли в состав г. Москвы (в начале 1960 гг. было принято решение о расширении ее границ до московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) [19]. Первые годы после Великой Отечественной войны характеризовались продовольственным кризисом, для решения которого граждан стали наделять земельными участками для выращивания сельскохозяйственной продукции [7, с. 76]. Такие дачные поселения стали появляться повсеместно, причем сначала ведение хозяйства на них строго регламентировалось государством, затем ограничения постепенно смягчались, а дачные поселения постепенно «расползлись» по всей территории области. В постсоветский период московские пригороды внешне приблизилась к классическому облику, но не изменили специфику своей природы – хотя зачастую они стали местами постоянного проживания, но при этом сохранили статус «второго жилья».

Именно сезонность загородного жилья остается основной российской специфической системой , поэтому наиболее характерной моделью владения недвижимостью для жителей крупных российских городов остается «квартира в городе + дача», в то время как переезд за город на постоянное место жительства сдерживают неразвитая транспортная и социальная инфраструктура [4, с. 12].

Многообразие форм проявления компонентов дачного расселения определяет необходимость их типологизации по истории возникновения и формам организации в контексте социально-экономического исследования.

На основе типологии, предложенной С.С. Шаповаловым, дачные территории по истории возникновения можно подразделить на:

-

1) Дачная местность – поселение со специфической дачной застройкой, возникшее:

-

а) преимущественно на основе села или деревни с уже сложившейся планировочной структурой, впитавшее в себя традиционные принципы организации сельского населенного пункта и продолжившие его развитие;

-

б) на базе частных усадебных владений – мызы или имения;

-

в) имеющее двойное происхождение [8].

-

2) Дачное поселение – населенный пункт, который был задуман и распланирован для дачных участков на ранее неосвоенных участках, или на основе дачной местности.

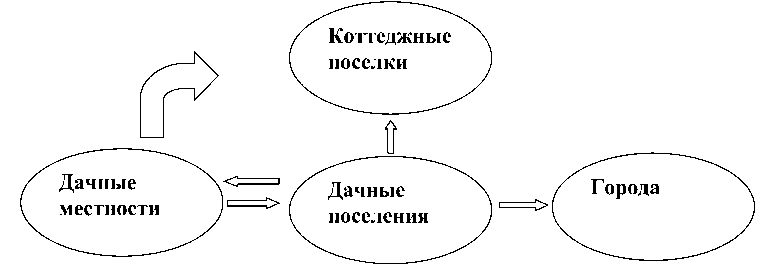

История дачного расселения Подмосковья показывает, что оно начинается на дачных местностях, стихийно или институционально сформированных на московских окраинах или пригородных сельских территориях. В процессе эволюции дачные местности развиваются в дачные поселения разных типов или сразу в коттеджные поселки. В свою очередь, у дачных поселений может быть четыре варианта развития: остаться одним из типов дачного поселка в организационно-правовой форме, соответствующей конкретному этапу социально-экономического развития, деградировать в дачную местность, развиться до уровня коттеджного поселка либо войти в административные границы ближайшего города (рис. 1).

Основными юридическими формами поселений, составляющих систему дачного расселения Московского региона являются садовые некоммерческие товарищества (СНТ) и дачные некоммерческие партнерства (ДНП). Их деятельность регулируется федеральным законом №66-ФЗ от 15.04.1998 «о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» [11]. Согласно этому закону, садовый земельный участок предназначен для выращивания сельско- хозяйственных культур и для отдыха, а дачный земельный участок – только для отдыха, но при этом за гражданами закрепляется право заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур и на нем. Основное различие касается возведения жилых строений: на садовом участке возможно возведение некапитального жилого строения, а на дачном – еще и жилого дома, в следствие чего прописаться на дачном участке можно через паспортный стол, а в садовом участке только через суд, доказав его пригодность для круглогодичного проживания.

Рис. 1. Схема эволюции дачных поселений

Одна из основных проблем в изучении дачного расселения в России связана с недостатком данных: поскольку жители дачных поселений не отражаются в официальной статистике (в отличие от традиционного сельского и городского населения), то исследователи вынуждены прибегать к косвенным данным – схемам территориального планирования, базам риэлторских агентств, ин-тернет-форумам и др. Существенный прорыв в данном вопросе произошел в 2016 г..: Министерство имущественных отношений Московской области выпустило реестр дачников Московской области [12]. Этот документ содержит информацию о дачных поселениях по районам и городским округам Московской области, такую как: адрес СНТ/ДНП, статус (действующее, не действующее, общая площадь, количество земельных участков, наличие инфраструктуры (электричество, водоноснабжение, газификация), транспортная доступность и др. Согласно данному реестру, в Московской области в настоящее время функционирует более 11 тыс. действующих СНТ и ДНП, в которых насчитывается более 1,5 млн. земельных участков, что при среднем размере домохозяйства в 2,6 чел. [13] подтверждает экспертные оценки селитебной емкости дачных поселений, которая может превышать в летний период 4 млн. чел. [2].

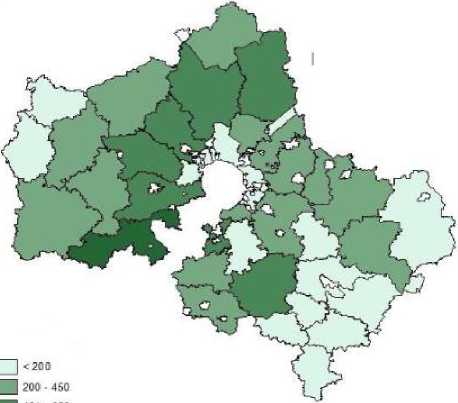

Действующие СНТ и ДНП неравномерно распределены по территории Московской области: они преобладают на западных и северных направлениях (рис. 2)

Это распределение происходит под влиянием 3 основных групп факторов:

-

1. Институциональные – связанные с государственной политикой регулирования размещения

-

2. Социально-экологические – связанные с экологической обстановкой пригородных зон, демографической ситуацией, социальной стратификацией и мобильностью населения. Определяются локальной спецификой и проявляются на районном уровне;

-

3. Экономико-технологические – связанные со снижением издержек производства прежде всего из-за более низкой стоимости земли в пригородах, обусловленной рентными отношениями, внедрением научно-технических достижений и развитием транспорта, позволяющим создать городскую инфраструктуру в пригородах. Определяются локальной спецификой и проявляются на районном уровне [6, c. 234].

населения по территории страны и поддержкой определенных категорий населения. Действуют на государственном уровне (административно-территориальные преобразования);

Действие вышеперечисленных групп факторов четче всего проявляется через сочетание природных условий и транспортной доступности. На основании этого произведен анализ основных географических направлений развития дачного расселения в Московском регионе (таб. 2)

Таким образом, сочетание природных условий (в первую очередь, преобладающего в Московском регионе западного направления ветра) и развитая транспортная инфраструктура (ж/д и авто) определяет преимущества северо-западных направлений над юго-восточными, где к загрязнению воздуха, переносимого из Москвы, добавляются вредные выбросы действующих местных промышленных предприятий и на некоторых шоссе критическая загруженность автодорог.

Дачные, садоводческие и огороднические некоммерческие объединения Московской области

Рис. 2. Распределение СНТ и ДНП по районам Московской области (без учета городских округов)

Таблица 2

Характеристика направлений развития дачного расселения в Московской области

|

Направление |

Преимущества |

Недостатки |

|

Запад и юго-запад (Рублево-Успенское, Минское, Киевское, Калужское ш.) |

|

Высокая цена на загородную недвижимость |

|

Север и северо-восток (Дмитровское, Ленинградское, Ярославское ш.) |

|

Высокая загруженность автодорог |

|

Юг (Симферопольское, Каширское ш.) |

Развитая транспортная инфраструктура |

|

|

Восток (Горьковское, Щелковское ш.) |

|

|

|

Юго-восток (Егорьевское, Носовихинское ш.) |

Уникальные стародачные места Рязанского направления ж/д |

Как видно из проведенного анализа, ключевыми событиями в развитии дачного расселения Московского региона стали события, регулируемые на государственном уровне: отмена крепостного права, повлекшая за собой ускорение урбанизационных процессов; октябрьская революция 1917 г. и закрытие рынка земли; распад СССР и возрождение рынка земли. Поскольку все эти события касались всей территории РФ, то приведенные в таб. 1 ведущие факторы одинаково действовали на всей территории Центральной России, а распределение дачных поселений в отдельных регионах будет зависеть от локальных условий.

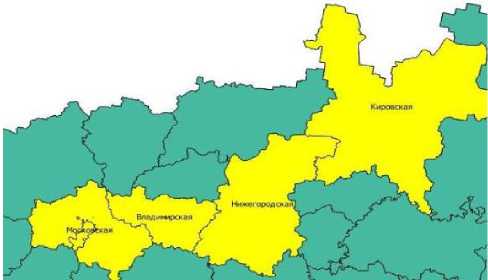

Для анализа дачного расселения в России были выбраны граничащие друг с другом регионы: Московская и Владимирская область в Центральном Федеральном округе и Нижегородская и Кировская области в Поволжском Федеральном округе (рис. 3), данные по которым взяты из результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений.

Рис 3. Регионы исследования

Владимирская область

Владимирская область расположена в центре Европейской части России. Численность населения составляет 1,397 млн. чел. [17], из них городское население – 77,96%. Ведущее место в экономике региона занимает промышленность, в структуре которой выделяются машиностроение и металлообработка. Основные промышленные центры – Владимир, Кольчугино, Муром, Ковров. На территории области насчитывается 5 городов с населением более 50 тыс. чел.: Владимир (354, 8 тыс.), Ковров (140,1 тыс.), Муром (110 тыс.), Александров (60,2 тыс.), Гусь-Хрустальный (56,6 тыс.) [18]. Хорошо развита транспортная сеть. В связи с наличием вредных промышленных производств, экологическая обстановка в окрестностях крупных городов неблагоприятная. Другой острой экологической проблемой являются периодически возникающие сильные пожары на осушенных торфяных болотах на юго-западе области. Тем не менее, несмотря на неблагоприятную экологическую обстановку, природные условия и развитая транспортная сеть создают предпосылки для развития дачного расселения на территории области, а относительная близость некоторых пограничных районов к Москве позволяет выдвинуть гипотезу, что Владимирская область может привлекать не только местных, но и часть московских дачников. Схема распределения СНТ и ДНП по территории области представлена на рис. 4:

Рис. 4. Распределение СНТ и ДНП по территории Владимирской области (без учета городских округов; на схеме представлены районы, в которых зарегистрировано >10 дачных поселений)

Согласно результатам государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Владимирской области, по состоянию на 1 января 2008 г., на ее территории насчитывается ок. 1000 дачных поселений различного типа [15]. Дачное расселение наиболее развито на западе области, в приграничных с Московской районах. Более четверти всех дачных поселений расположены в Александровском районе (239 шт.), практически всю территорию которого занимает Александровская агломерационная система, являющаяся частью Московской агломерации. Также большое количество дачных поселений насчитывается в Киржачском (125) и Пету-шинском районах (136), обладающих развитыми транспортными связями с Московской областью. Довольно равномерно распределены дачные поселения в граничащих с г. Владимиром районах – Собинском (64), Суздальском (68), Камешковском (44), Судогодском (43). Еще одним очагом дачного расселения являются приграничные с Нижегородской областью районы – Гороховецкий (49), Муромский (57), Меленковский (55), что, вероятно, связано с тем, что по территории данных районов протекает р. Ока.

Таким образом, существенное влияние на систему дачного расселения оказывает близость

Московской области – именно в приграничных с ней районах расположено наибольшее число дачных поселений, второй доминантой является г. Владимир, вокруг которого дачные поселения распределены примерно равномерно, а третьей – р. Ока, в окрестностях которой формируются дачные поселения на востоке района.

Нижегородская область

Нижегородская область расположена в центре Европейской части России. Численность населения составляет 3,260 млн. чел. [17], из них городское население – 79,47%. Нижегородская область относится к числу крупнейших индустриальных центров России с высокой долей промышленности в экономике. Крупнейшие промышленные центры – Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Кстово. На территории области находятся 3 города с численностью населения более 100 тыс. чел.: Нижний Новгород (1, 268 млн. чел.), Дзержинск (234,3 тыс.), Арзамас (104,8 тыс.), и 6 городов с численностью населения более 50 тыс. чел.: Саров (94,4 тыс.), Бор (78,4 тыс.), Кстово (67,3 тыс.), Павлово (58,4 тыс.), Выкса (56,3 тыс.), Балах-на (50 тыс.) [18]. Развита транспортная сеть. Экологическая обстановка вблизи крупных городов неблагоприятная, особенно тяжелая ситуация – в г. Дзержинском, наиболее загрязнены атмосфера и подземные воды. Тем не менее, высокая численность населения и его компактное размещение в пределах Нижегородской агломерации, а также удачные природные условия создают предпосылки для развития дачного расселения (рис. 5)

Рис. 5. Распределение СНТ и ДНП по районам Нижегородской области (без учета городских округов, на схеме представлены районы, в которых зарегистрировано >10 дачных поселений)

Согласно результатам государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Нижегородской области, по состоянию на 1 января 2009 г. на ее территории насчитывается 1325 дачных поселений различного типа [16]. Дачные поселения неравномерно распределены по территории области:

Дачные поселения Нижегородской агломерации

Таблица 3

|

Нижегородская агломерация |

||

|

Муниципальное образование |

Население (чел.) |

Кол-во дачных поселений |

|

Нижний Новгород |

1275532 |

- |

|

Дзержинск |

243439 |

- |

|

Балахнинский район |

76907 |

96 |

|

Богородский район |

67098 |

137 |

|

Городской округ Бор |

121994 |

166 |

|

Городецкий район |

88658 |

86 |

|

Кстовский район |

117436 |

128 |

|

Павловский район |

95908 |

48 |

|

ВСЕГО |

2086972 |

661 |

|

% от Нижегородской области |

64,01% |

49,88% |

Согласно официальным данным, около половины дачных поселений расположены в пределах Нижегородской агломерации. В реальности эта цифра выше, поскольку официальные данные не отражают дачные поселения, расположенные в г. Нижнем Новгороде и Дзержинском.

Влияние агломерации простирается и за пределы ее формальных границ, это видно из таб. 4, в которой представлены граничащие с ней муниципальные образования – лидеры дачного расселения.

На долю муниципальных образований, в которых проживает всего 2,7% от всего населения области приходится практически ¼ всех дачных поселений области – это подтверждает гипотезу о том, что здесь проживают дачники из Нижегородской агломерации.

Таким образом, под влиянием Нижегородской агломерации сформировано как минимум 73,5% системы дачного расселения Нижегородской области.

Второй очаг дачного расселения расположен на юго-западе области – здесь наблюдаются похожие процессы, но менее ярко выраженные в абсолютных показателях (таб. 5)

Таблица 4

Дачные поселения отдельных районов, граничащих с Нижегородской агломерацией

|

Муниципальное образование |

Население (чел.) |

Кол-во дачных поселений |

|

Дальнеконстантиновский район |

21470 |

141 |

|

Городской округ Семеновский |

48107 |

76 |

|

Чкаловский район |

20616 |

96 |

|

ВСЕГО |

90103 |

313 |

|

% от Нижегородской области |

2,7% |

23,6% |

Таблица 5

Дачные поселения отдельных районов, граничащих с Нижегородской агломерацией

|

Муниципальное образование |

Население (чел.) |

% от всей области |

Кол-во дачных поселений |

% от всей области |

|

Арзамасский район |

41496 |

1,27 |

47 |

3,5 |

|

Выксунский район |

80035 |

2,45 |

20 |

1,5 |

|

Дивеевский район |

15996 |

0,49 |

30 |

2,3 |

|

Вознесенский район |

15726 |

0,48 |

17 |

1,3 |

|

Кулебакский район |

15721 |

0,48 |

31 |

2,3 |

Анализ данных, приведенных в таб. 5, позволяет сделать предположение, что традиционные сельские районы: Дивеевский, Вознесенский, Ку-лебакский привлекают дачников из районов с относительно крупными населенными пунктами – Арзамасом и Выксой. Также, поскольку эта часть Нижегородской области граничит с Владимирской областью, можно сделать предположение, что часть граждан Нижегородской области имеет дачи во Владимирской области, что предопределяет наличие очага дачного расселения на границе областей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в распределении дачных поселений по территории Владимирской области отчетливо выражается агломерационный эффект.

Кировская область

Кировская область расположена в центрально-восточной части Европейской России в нечерноземной зоне. Численность населения составляет 1,297 млн. чел. [17], из них городское население – 75,93 %. Промышленность в Кировской области развита в меньшей степени, чем в рассмотренных выше регионах, однако занимает ведущее место в экономике. Основное промышленное предприятие – Кирово-Чепецкий химический комбинат, на котором производятся химические удобрения. На территории области насчитывается всего 2 города с численностью населения более 50 тыс. чел.: Киров (496,7 тыс. чел.) и Кирово-Чепецк (71,1 тыс.) [18]. Транспортная сеть развита менее, чем в рассмотренных выше регионах. Экологическая обстановка в целом благоприятная, исключение составляет г. Кирово-Чепецк, где окружающая среда загрязнена продуктами химической промышленности.

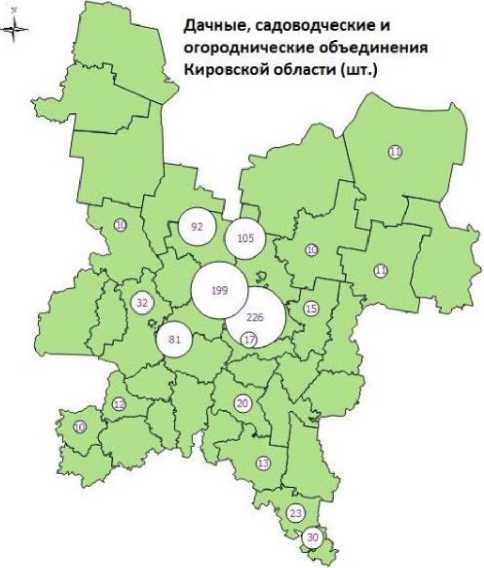

Высокая лесистость территории, богатство водными ресурсами и благоприятная экологиче- ская обстановка создают хорошие предпосылки для развития дачного расселения (рис. 6)

Рис. 6. Распределение СНТ и ДНП по районам Кировской области (без учета городских округов, на схеме представлены районы, в которых зарегистрировано >10 дачных поселений)

Согласно результатам государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Нижегородской области, по состоянию на 1 января 2009 г. на ее территории насчитывается 967 дачных поселений различного типа [14]. Дачные поселения неравномерно распределены по территории области:

Таблица 6

Дачные поселения Кировской агломерации

|

Кировская агломерация |

||

|

Муниципальное образование |

Население (чел.) |

Кол-во дачных поселений |

|

Киров |

496986 |

199 |

|

Кирово-Чепецкий район (+ г. Кирово-Чепецк) |

96270 |

226 |

|

Слободской район (+ г. Слободской) |

64027 |

105 |

|

ВСЕГО |

657283 |

530 |

|

% от Кировской области |

50,65% |

54,8% |

Таблица 7

|

Муниципальное образование |

Население (чел.) |

Кол-во дачных поселений |

|

Юрьянский район |

19224 |

92 |

|

Оричевский район |

29821 |

81 |

|

Котельничский район (+ г. Ко-тельнич) |

37996 |

32 |

|

ВСЕГО |

87041 |

313 |

|

% от Кировской области |

6,7% |

21,2% |

Таблица 8

|

Муниципальное образование |

Население (чел.) |

% от всей области |

Кол-во дачных поселений |

% от всей области |

|

Нолинский район |

19890 |

1,53 |

20 |

2,07 |

|

Уржумский район |

24391 |

1,88 |

13 |

1,34 |

|

Малмыжский район |

23880 |

1,84 |

23 |

2,37 |

|

Вятскополянский район (+ г. Вятские Поляны) |

61353 |

4,73 |

30 |

3,1 |

Дачные поселения отдельных районов, граничащих с Кировской агломерацией

Дачные поселения отдельных районов, граничащих с Кировской агломерацией

Согласно официальным данным более половины дачных поселений расположены в пределах Кировской агломерации. Однако, влияние агломерации простирается и за пределы ее формальных границ, это видно из таб. 7, в которой представлены граничащие с ней муниципальные образования – лидеры дачного расселения.

Таким образом, как минимум 76% дачных поселений на территории Кировской области сформированы под влиянием Кировской агломерации, что говорит о том, что она является доминантой системы дачного расселения Кировской области.

Менее выраженный очаг дачного расселения расположен на юго-западе области, под его влиянием находится лишь 7% системы дачного расселения (таб. 8)

Таким образом, на примере рассмотренных выше регионов проведено исследование дачного расселения в Центральной России. Основные выводы:

-

1. В истории дачного расселения Центральной России выделяются 6 этапов, на каждом из которых выделяются ведущие факторы. Основные группы факторов, влияющие на дачное расселение: институциональные, действующие на

-

2. Развитие дачного расселения происходит под влиянием урбанизационных процессов. Главное условие развития дачного расселения – наличие городского населения, испытывающего потребность в загородном жилье.

-

3. Ключевой единицей дачного расселения является дачное поселение – населенный пункт, который был задуман и распланирован для дачных участков на ранее неосвоенных участках, или на основе дачной местности (преимущественно села, или деревни).

-

4. Региональные системы дачного расселения Центральной России формируются в основном под влиянием агломераций – либо одной (Кировская, Нижегородская области), либо нескольких (Владимирская область). Наибольшей сложностью характеризуется система дачного расселения Московского региона, которая под влиянием основных групп факторов может быть дифференцирована по нескольким географическим направлениям, в зависимости от сочетания природных условий и транспортной доступности.

общегосударственном уровне; социально-экологические и экономико-технологические, детерминирующие региональные и локальные различия.

Проведенное исследование может быть расширено в случае создания в регионах Центральной России реестра дачников. Предлагаемая ме- тодика может быть использована для анализа дачного расселения в других регионах Российской Федерации.

Список литературы Дачное расселение в регионах центральной России: история, тенденции, современное состояние

- Дурилин П.Н. Московские пригороды и дачные поселки в связи с развитием городской жизни М., 1917 - 235 с.

- Махрова А.Г., Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Москва: мегаполис? агломерация? мегалополис? // Демоскоп Weekly. М., 2012 [электронный ресурс]. EDN: VTGVOD

- Махрова А.Г, Нефедова Т,Г. Трейвиш А.И. Московская область сегодня и завтра. Тенденции и перспективы пространственного развития. М.: "Новый хронограф", 2008. - 334 с. EDN: QSWXKF

- Махрова А.Г. Особенности стадиального развития Московской агломерации // Вестник МГУ, сер. 5 География, 2014, № 4, с. 10-16. EDN: TAVMWZ

- Русанов А.В., Голубева Е.И. Эволюция дачного расселения в Московском регионе // Мозаика городских пространств: экономические, социальные, культурные и экологические процессы. Сборник материалов Всероссийской научной конференции (Москва, МГУ, 27-29 ноября 2015 г.). М.: Изд-во Географического ф-та МГУ, с. 183-188.