Дарвин и Докучаев. Взаимодействие идей

Автор: Иванов И.В., Русакова Е.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Специальный номер

Статья в выпуске: S1, 2021 года.

Бесплатный доступ

Почвоведы давно считали, что первой печатной работой В.В. Докучаева является его дипломное сообщение 1871 г. “О наносных образованиях по речке Касне Сычевского уезда Смоленской губернии”, которое он защитил по окончании Санкт-Петербургского университета под руководством профессора П.А. Пузыревского. Однако существует малоизвестная статья, написанная под псевдонимом В. Д-чаев “Теория Дарвина перед судом Священного писания как самого древнего исторического ботанико-зоологического памятника”, вышедшая в 1869 г. в духовном журнале “Странник”, которая была написана В.В. Докучаевым вскоре после окончания духовной семинарии. Первая работа В.В. Докучаева представляет интерес в связи с тем, что она появилась в переходный период от Докучаева-богослова к Докучаеву-естествоиспытателю. Анализируя статью, написанную на 52 страницах, понимаешь, сколь серьезно подошел молодой человек к этой публикации. По мнению бывшего семинариста, Священное писание - главный и самый достоверный источник сведений о прошлом. Формулируя свое отношение к теории Дарвина, он опирается на работу Сибирцева М.А. и о. Матвеевского, найдя в них аргументы в поддержку своих доводов. Кроме этого, Докучаев упоминает и цитирует публикации еще более двух десятков в основном зарубежных ученых-геологов. Однако следует отметить, что бóльшая часть работ, на которые он ссылается, являлась популярными источниками. Возражения Дарвину по вопросам эволюционной теории показывают духовную зрелость будущего ученого. Статья еще ученическая, однако, она содержит анализ проблемы времени, который в дальнейшем был положен в основу учения Докучаева о времени как факторе почвообразования, в ней уже тогда В.В. Докучаев подошел к пониманию закона любви как универсального закона содружества, правящего миром, что по сути является основой экологического восприятия мира.

Почвоведение, эволюция, время, в.в. докучаев, ч. дарвин, первая работа в.в. докучаева, закон содружества

Короткий адрес: https://sciup.org/143177488

IDR: 143177488 | DOI: 10.19047/0136-1694-2021-D-34-50

Текст научной статьи Дарвин и Докучаев. Взаимодействие идей

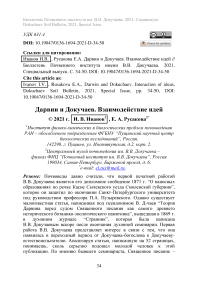

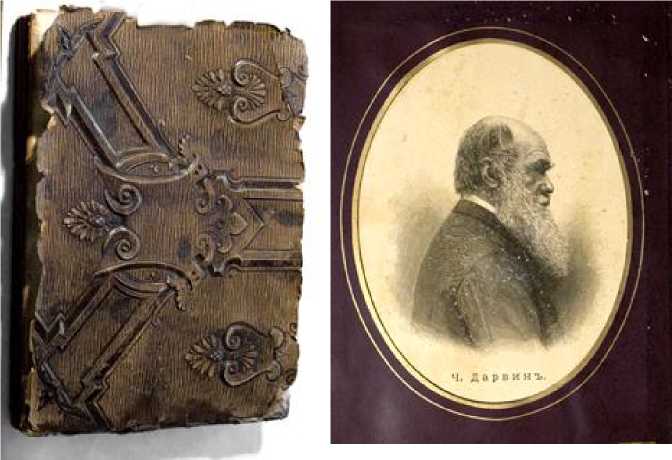

В историю естествознания Чарльз Дарвин и Василий Докучаев вошли как величайшие натуралисты-исследователи, основатели новых наук. Ученым не довелось встретиться, скорее всего, Дарвин (1809–1882 гг.) и не знал о существовании русского почвоведа Докучаева (1846–1903 гг.). Докучаев же был хорошо знаком с творчеством Дарвина и даже держал при себе альбом с его портретом, наряду с портретом Лайеля и других ученых1 (рис. 1). Особенно высоко Докучаев ценил книгу Дарвина “Образование почвенного слоя дождевыми червями и наблюдения над их образом жизни”, вышедшую в русском переводе Линдемана (Дарвин, 1882) , о чем свидетельствуют цитаты из этой работы во многих трудах В.В. Докучаева. Первый сравнительный анализ жизни и творчества двух великих естествоиспытателей был дан в 2015 и 2017 гг. (Johnson, Schaetzl, 2015; Иванов, Ананьева, 2017) .

И Докучаев, и Дарвин в начале научного пути были глубоко верующими людьми.

а б

в

Рис. 1. Личный альбом В.В. Докучаева и страницы альбома с гравюрами Ч. Дарвина и Ч. Ляйеля.

Fig. 1. Personal album of V.V. Dokuchaev and pages of the album with engravings by Ch. Darwin and Ch. Lyell.

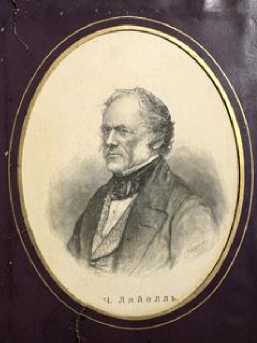

Дарвин отмечал в своем дневнике2: “Во время плавания на “Бигле” я был вполне (религиозно) ортодоксален. Некоторые офицеры… от души смеялись надо мной, когда… я сослался на Библию как непреложный и авторитетный источник” (Дарвин, 2018) . Дарвин не оставил нам изложения своих религиозных взглядов того периода. Такое изложение оставил Докучаев, ровесник Дарвина того времени, написав статью “Теория Дарвина перед судом Св. писания, как самого древнего исторического и ботаникозоологического памятника”, которая была опубликована под псевдонимом “В. Д-чаев”3.

Рис. 2. Инскрипт автора на оттиске статьи В. Д-чаева “Теория Дарвина пред судом Св. писания, как самого древнего исторического ботаникозоологического памятника”.

Fig. 2. The author's script on the print of the article by V. D-chaev “Darwin's theory before the court of Holy Scripture as the oldest historical botanical and zoological monument”.

У «л*< rr.

Рис. 3. Подпись В.В. Докучаева на 1871 г. (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 5. Ед. хр. 3550).

Fig. 3. Signature of V.V. Dokuchaev in 1871 (Central State Historical Archive of St Petersburg, Ф. 14. Оп. 5. Ед. хр. 3550).

Первое знакомство В. Докучаева с работами Ч. Дарвина произошло еще в бытность его совсем молодым человеком. Начиная с 1864 г., т. е. со времени выхода первого перевода книги Дарвина “О происхождении видов в царствах животном и растительном путем естественного подбора родичей или о сохранении усовершенствованных пород в борьбе за существование” на русский язык профессором ботаники Московского университета С.А. Рачинским (Дарвин, 1864), стали периодически публиковаться работы, касающиеся вопроса взаимоотношения различных аспектов эволюционизма с христианством. Не оставляет равнодушным эта книга и бывшего семинариста, она побудила Докучаева к созданию, довольно объемной (52 страницы) “антидарвиновской” статьи “Теория Дарвина перед судом Св. писания, как самого древнего исторического и ботанико-зоологического памятника”, которая стала первой, хотя и малоизвестной печатной работой будущего ученого. Как пишет Докучаев: “Дарвин своею теориею о происхождении видов наделал в последнее время много шуму, как в России, так особенно в остальной Европе” (Д-чаев, 1869). По мнению диакона Н.С. Серебрякова (Серебряков, 2019), эта работа явилась на тот момент самым полным перечнем возражений Дарвину в русской богословской литературе. Аргументы против теории Дарвина молодой человек черпал в пособии М.А. Сибирцева “Опыт библейско-естественной истории или описательное изложение библейской геологии, ботаники и зоологии” (Сибирцев, 1864), возможно, В.В. Докучаев по этому учебнику и не учился, но хорошо знал его и был от учебника в восторге (Полынов, Крупеников и др., 1956).

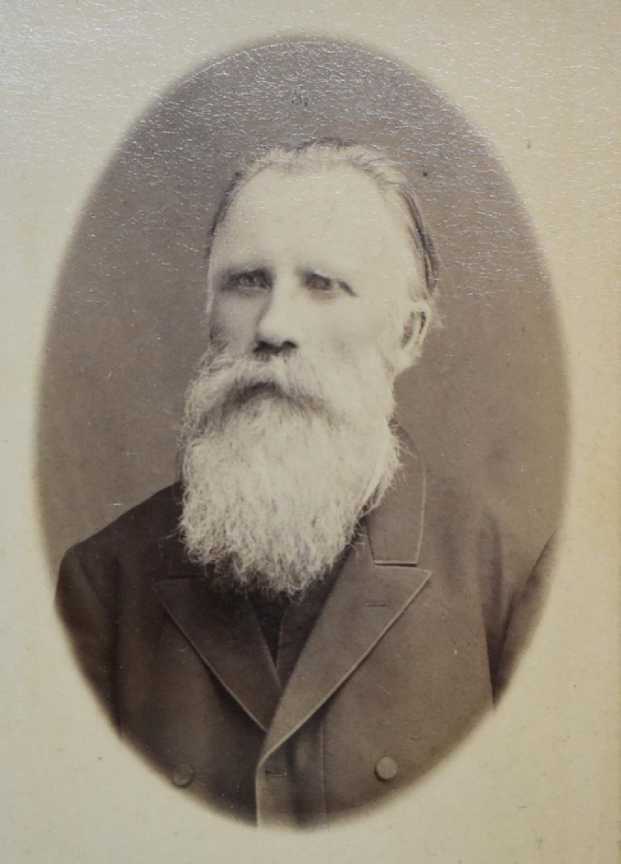

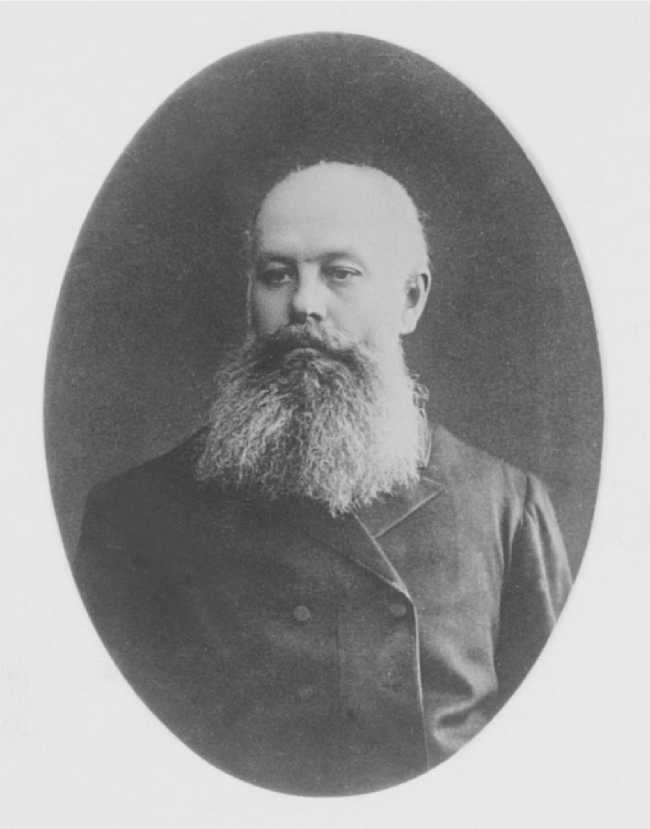

Общеизвестно, что В.В. Докучаев окончил Смоленскую духовную семинарию в 1867 г. и был рекомендован для поступления в Санкт-Петербургскую духовную академию. В августе того же года Василий прибыл в Санкт-Петербург, поступил в сентябре в академию, но через 10 дней ее покинул и был принят в Императорский Санкт-Петербургский университет, на естественное отделение физико-математического факультета. Биографы В.В. Докучаева справедливо считали, что это произошло по совету его старшего брата Тимофея4 (1842–1899 гг.). Тимофей был на 4 года старше Василия и опекал его с детских лет, став взрослыми, они продолжали оставаться близкими друзьями, о чем свидетельствует переписка между ними (Полынов, Крупеников и др., 1956; Балан дин, 1990) . Начало жизненного пути обоих братьев совпадало: оба окончили духовное училище и Смоленскую духовную семинарию. В год окончания Тимофеем Санкт-Петербургской духовной академии (1867 г.) Василий собирался в нее поступать (рис. 2).

Тимофей глубоко понимал младшего брата и, видя его интерес к природе, старался его поддерживать. В 1869 г. он подарил Василию 2-томную книгу “История геологии Московского бассейна” талантливого популяризатора геологии профессора Г.Е. Щуровского (Полынов, Крупеников и др., 1956). Вероятно, и книгу М.И. Сибирцева Василий получил в подарок от брата в 1867 г. Книга М.И. Сибирцева содержала ссылки на Плиния Старшего, К. Линнея, Ж. Бюффона, Ж. Кювье, Геттона, Вернера, Соссюра и других естествоиспытателей, сведения о 50 минералах и породах, о сотнях видов животных и растений. Она была увлекательно написана, совершенство природы в ней толковалось как следствие мудрости Творца, наука и религия в ней не противопо- ставлялись.

а)

б)

Рис. 4. а) Тимофей (Арх. ЦМП Ф. 2. Оп. 39. Д. 15. Л. 1.) и б) Василий Докучаевы (Арх. ЦМП Ф. 2. Оп. 39. Д. 2. Л. 9).

Fig. 4. а) Timothy Dokuchaev (Arch. Central Soil Museum, Ф. 2. Оп. 39. Д. 15. Л. 1.) and б) Vasily Dokuchaev (Arch. Central Soil Museum, Ф. 2. Оп. 39. Д. 2. Л. 9).

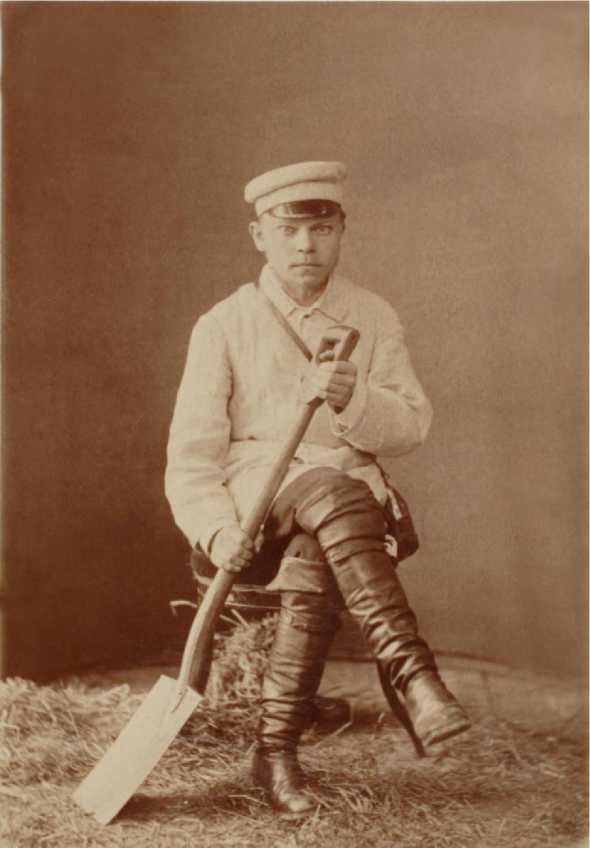

Книга М.И. Сибирцева, по-видимому, вызвала у молодого Докучаева желание выступить в поддержку его аргументов. В своей работе Докучаев пишет, что труд М.И. Сибирцева “…значительно облегчил нам знакомство с библейско-естественной историей и дал нам возможность установить <…> несколько доказательств полной несостоятельности теории Дарвина перед судом Св. писания, как исторически-библейского зоологического и ботанического памятника”. Почти мистическим совпадением было то, что М.И. Сибирцев5 оказался отцом будущего лучшего ученика В.В. Докучаева – Николая Сибирцева (рис. 3) – сооснователя науки почвоведение (в то время Николаю шел 10-й год).

Молодой выпускник Смоленской духовной семинарии со свойственным молодости максимализмом пишет свою статью, как он считает, для того, чтобы показать полную несостоятельность тех дарвиновских начал, из которых логически вытекают его выводы, и чтобы защищать свои верования и отражать немалочисленных последователей Дарвина. В этом произведении молодой В. Докучаев выступил против идеи эволюции организмов, которая отрицала акт творения; против развития человека с животным миром вместо божественного происхождения; возражал против распространения естественного отбора на человеческий род, что приводит к признанию естественности обмана ближнего и любых варварских действий.

Рис. 5. Н.М. Сибирцев (фотография 1882–1985 гг.) (Арх. ЦМП Ф. 2.

Оп. 34. Д. 1).

Fig. 5. N.M. Sibirtsev (photographs of 1882–1985) (Arch. Central Soil

Museum, Ф. 2. Оп. 34. Д. 1).

Он выступает против длительности геологического времени в миллионы лет (взамен 7 375 лет, как свидетельствует Священное Писание). На тот момент Докучаев считал воззрения К. Линнея, Ж. Кювье, А. Вернера истинными и соответствующими Священному Писанию, а взгляды Лайеля и Дарвина, находящиеся, по его мнению, среди ученых в меньшинстве, – неверными. Противоречия между геологами “плутонистами” и “нептунистами”, сторонниками и противниками оледенений, в оценке значений возраста Земли, споры о доказанности прогрессивного развития организмов и прочее он считал свидетельством слабого развития геологии, в отличие от надежных сведений Священного Писания (Д-чаев, 1869) .

Знакомство “В. Д-чаева” со специальной геологической литературой того времени оказалось недостаточным. “Лавина” работ Ч. Лайеля, переведенная на русский язык только в одном 1866 г. (Принципы геологии; Руководство к геологии; Геологические доказательства древности человека и т. д. объемом более 1 000 страниц), труды К. Рулье, Р. Мурчисона, Д.И. Соколова (3 тома) и других авторов (Равикович, 1976; Тихомиров, 1979) не были им освоены. Разбор несостоятельности учения Дарвина оказался неудачным. Докучаеву еще предстояло научиться читать факты в природе, а не всецело полагаться на страницы Священной книги. Перелом в научных взглядах Докучаева, не затронувший его веру, произошел в 1869–1871 гг. (Полынов, Крупеников и др., 1956; Полы- нов, 1956) . Дипломную работу, написанную по окончании Санкт-Петербургского университета, “О наносных образованиях по речке Касне Сычевского уезда Смоленской губернии” он защитил в 1871 г., магистерскую (по сути кандидатскую) диссертацию “Способы образования речных долин Европейской России” – в 1878 г. во всеоружии собственного как полевого, так и книжного опыта. В эти же годы Докучаев серьезно занимается почвоведением и в 1883 г. блестяще защищает докторскую диссертацию “Русский чернозем”. Это событие ознаменовало рождение новой научной дисциплины – “теоретического почвоведения” и начало формирования докучаевской почвенной школы из его прямых учеников, идейных сторонников и последователей, которые обеспечили развитие почвоведения как науки (Полынов, Крупеников и др., 1956;

Иванов, 2003) . Отзвуком “антидарвиновской” статьи в дальнейшем творчестве Докучаева можно считать разработку им учения о времени как факторе почвообразования, о почвах как вечно изменяющихся функциях. Докучаевское отношение ко времени стало примером для других наук – от недооценки до множителя для всех процессов (Полынов, 1956; Докучаев, 1883) . В.В. Докучаев оказался тогда и у истоков экологического восприятия мира. В 1900 г. на публичных лекциях он скажет: “Великий Дарвин, которому современная наука обязана, быть может, 9/10 своей настоящей широты, полагал, что миром управляет ветхозаветный закон: око за око, зуб за зуб. <…> В мире, кроме жесткого, сурового ветхозаветного закона постоянной борьбы, мы ясно усматриваем теперь закон содружества, любви. И мы знаем, что нигде так резко и отчетливо не проявляется этот закон, как в учении о почвенных зонах, где мы наблюдаем теснейшее взаимодействие и полное содружество мира органического и мира неорганического” (Докучаев, 1955) .

Дарвин впервые обобщил свои наблюдения о “Червях, образующих почвы” в 1837 г. (Дарвин, 2018) и завершил их в конце жизни в труде “Образование почвенного слоя дождевыми червями и наблюдения над их образом жизни” (Дарвин, 1882) . Труд Ч. Дарвина опередил свое время и не был оценен в полной мере, его восприняли в основном как книгу о червях (Johnson, Schaetzl, 2015) . Русский перевод книги вышел в том же1882 г., В.В. Докучаев был с ним знаком. Утверждения о многократном прохождении гумусового слоя почв через желудки дождевых червей; о признании почв “животным” образованием, а не “растительноназемным” он считал несколько преувеличенными и что на обширных площадях почв с дифференцированными профилями роль червей в почвообразовании невелика (Докучаев, 1883) .

Отношение к работе Дарвина изменилось через 70–80 лет. Оказалось, что Дарвин показал наиболее полно роль животных в почвообразовании; предложил особую динамическую модель почвообразования с ведущей ролью животных; сопоставил роль и работу червей с результатом работы кораллов, образующих рифы и атоллы, указав на глобальную роль деятельности животных в биосфере и истории Земли. Дарвин предвосхитил многие идеи

В.И. Вернадского. Дарвин, в частности, раскрыл механизм биогенного образования двуслойной породы “суглинок – слой щебня” из смешанного щебнистого суглинка в результате вертикальной работы червей. На идеях Дарвина основаны концепции биомантии и биогеоморфологии. Идеи Дарвина непротиворечиво вошли в концепцию Докучаева, одновременно они положили начало изучению механизмов почвообразования и разработке их моделей (Хеллман , 2018) .

Список литературы Дарвин и Докучаев. Взаимодействие идей

- Баландин Р.К. В.В. Докучаев. М.: Просвещение, 1990. 96 с.

- Варфоломеев Л.А. Сибирцевы – семья архангельская. Архангельск, 1996. 150 с.

- Веретенникова С.В. Духовно-нравственный потенциал биологического образования. Книга для учителя. Воронеж, 2010. 263 с.

- Дарвин Ч. О происхождении видов в царствах животном и растительном путем естественного подбора родичей или о сохранении усовершенствованных пород в борьбе за существование. Пер. А.С. Рачинского. СПб: Изд. книгопродавца А.И. Глазунова, 1864. 399 с.

- Дарвин Ч. Образование почвенного слоя дождевыми червями и наблюдения над их образом жизни. Пер. 5-го изд. с англ. М. Линдеман. М.: Изд. тип. С.П. Архипова и К°, 1882. VIII. 204 с.

- Дарвин Ч.Р. Дневник работы и жизни. 1809–1882. Пер. с англ. С.Л. Соболя. М.: изд-во АСТ. 2018. 95 с.

- Докучаев В.В. Русский чернозем. Отчет Императорскому Вольному экономическому обществу. СПб: Тип. Деклерона и Евдокимова. 1883. 376 с.

- Докучаев В.В. Сочинения. М.: Из. АН СССР, 1953. Т. 7. 277 с.

- Д-чаев В. Теория Дарвина пред судом Св. писания как самого древнего исторического ботанико-зоологического памятника. СПб: тип. духовного журн. “Странник”, ценз. 1869. 52 с.

- Иванов И.В. История отечественного почвоведения. Кн. 1. 1870–1947. М.: Наука. 2003. 398 с.

- Иванов И.В., Ананьева Н.Д. Дарвин и Докучаев: взгляд из России и США // Мат. III Всерос. Науч. Конф. “Проблемы истории, методологии и социологии почвоведения”. Пущино, 2017. С. 129–132.

- Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. Т. 1. М.: Изд-во Всесоюзн. книжн. палаты, 1956. 329 с.

- Полынов Б.Б. Время как фактор почвообразования. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 41–48.

- Полынов Б.Б., Крупеников И.А., Крупеников Л.А. Василий Васильевич Докучаев. М.: Изд-во АН СССР, 1956. 258 с.

- Равикович А.И. Чарлз Лайель. М.: Наука, 1976. 200 с.

- Серебряков Н.С. Серебряков Н.С. Отношение русских богословов втор. пол. XIX – нач. ХX вв. К теории эволюции Ч. Дарвина // Гуманитарное пространство. 2019. Т. 8. № 5. С. 623–635.

- Сибирцев М.И. Опыт библейско-естественной истории или описательное изложение библейской геологии, ботаники и зоологии. СПб: Изд. ж. Странник, 1867. 346 с.

- Тихомиров В.В. Геология в Академии Наук (от Ломоносова до Карпинского). М.: изд-во Наука, 1979. 295 с.

- Хеллман Хал. Великие противостояния в науке. Десять самых захватывающих диспутов. М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2018. 304 с.

- Johnson D.L., Schaetzl R.J. Differing views of soil and pedogenesis by two masters: Darwin and Dokuchaev // Geoderma. 2015. Vol. 237–238. P 176–189.