Датированные керамические комплексы конца XVIII - начала XIX в. из усадьбы Достоевских «Даровое»

Автор: Сыроватко А. С., Дементьева Т. Н., Потемкина О. Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается часть материалов многолетних раскопок на территории усадьбы писателя Федора Достоевского, в настоящее время музеефицированной. Раскопками вскрыт весь центр усадьбы, где могли располагаться какие-либо постройки. Главным предметом обсуждения стал набор керамических изделий из трех хозяйственных ям, которые удалось надежно датировать в интервале второй половины XVIII и первой трети XIX в. Выделен тип керамики с венчиками, украшенными двойным валиком на внешней стороне, который авторы считают отличительным признаком керамики 1810-1830-х гг. Авторы также сделали вывод об отсутствии археологических свидетельств функционирования исследованной части усадьбы (в границах современного музея) в период проживания в ней семьи Достоевских (1832-1839 гг.).

Ф. м. достоевский, усадьба даровое, белоглиняная керамика, красноглиняная керамика, наполеоновские войны

Короткий адрес: https://sciup.org/143178280

IDR: 143178280 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.240-252

Текст научной статьи Датированные керамические комплексы конца XVIII - начала XIX в. из усадьбы Достоевских «Даровое»

Для современной археологии одной из отличительных черт является внимание к поздним периодам, которые еще недавно находились за пределами интересов научного сообщества (Археология позднего периода, 2005). Раскопки памятников Нового времени выявили парадокс – недостаточное, по сравнению с более ранним временем, знание материальной культуры, особенно массового материала. Примером изучения поздних объектов стали проведенные авторами многолетние раскопки усадьбы Даровое в Зарайском районе Московской области, получившей известность благодаря семье Достоевских. В итоге многолетних (2005, 2008–2009, 2018–2019 гг.) раскопок удалось выделить несколько

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-01290038 («Даровое Достоевского: Документальные источники, биография, творчество»).

комплексов керамики с надежной датировкой, которые могут дополнить существующие представления о хронологии русской керамики рядом подробностей. Их исследованию и посвящена настоящая статья.

Родители Ф. М. Достоевского приобрели имение Даровое вместе с одноименным сельцом в 1832 г., и именно в нем будущий писатель провел свои детские годы. Усадьба со временем перешла во владение родственников писателя (сестры и племянниц), после смерти которых, уже в советское время, была национализирована. Однако т. н. мемориальный период – время, когда в усадьбе проживали родители и сам Ф. М. Достоевский, продолжался недолго – от покупки до смерти отца писателя в 1839 г.

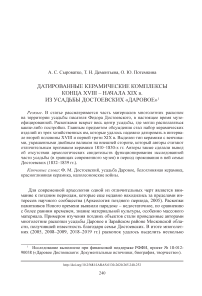

В ходе раскопок на территории усадьбы было выявлено большое количество ям, заполненных археологическим материалом, и большая их часть сосредоточена вокруг существующего дома (рис. 1). Только несколько крупных объектов располагались на отдалении от него. Комплексов, содержащих датирующие находки, всего три: ямы 1, 22 и 35. При этом ямы 1 и 22 чрезвычайно близки по составу керамики; кроме того, найденная в них керамика схожа с керамикой из других, недатированных комплексов и из культурного слоя вокруг усадебного дома. Яма 35 отличается от ям 1 и 10 по составу керамики и удалена от усадебного дома на 40 м, это северная периферия музейной территории в ее современных границах (рис. 1).

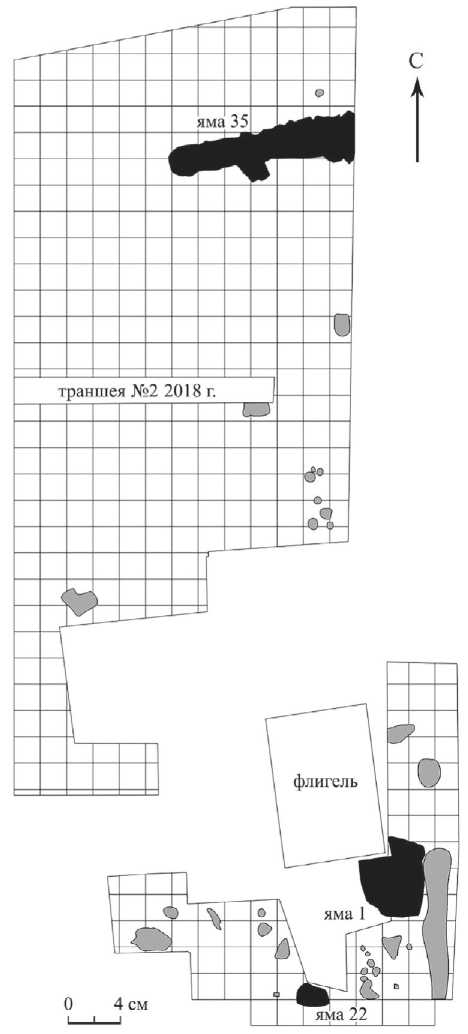

Опишем комплексы из ям 1 и 22. Яма 1 исследована в 2005 и 2019 гг., большая часть находок из нее опубликована ( Сыроватко, Чувиляева , 2006; Сыроватко , 2017). Это большой погреб размерами 5 × 6 м при глубине ок. 2 м. Это единственное свидетельство более ранней, чем существующая, застройки усадьбы. Северный край этой ямы перекрыт отмосткой и фундаментом существующего дома (т. н. флигелем). Основным слоем заполнения ямы являлся коричневый суглинок с включением битого кирпича. В яме читаются две основные порции заполнения, сильно отличающиеся по содержащемуся в них археологическому материалу. С верхним слоем можно соотнести аптечный пузырек, фрагмент фарфоровой тарелки с клеймом Гарднера 1830–1870-х гг., копейку 1854 г. Из нижней части заполнения происходят аптечный пузырек без клейм и фрагменты штофов с двумя клеймами: одно с датой 1804 г., второе с надписью «London» № 42 (рис. 2: 2 – 3 ). Последнее принято считать русским подражанием английским клеймам и датировать XVIII в. ( Векслер, Лихтер , 2014). На дне ямы, на контакте с материком, найдены шпора с колесиком (рис. 2: 1 ) и монета – деньга 1735 г. Бутылка с клеймом Николая Ланина (нижняя дата предмета – не ранее 1852 г.), вероятнее всего, поздняя, но не старше года смерти предпринимателя (1895), занимала положение на контакте двух слоев, достоверно соотнести ее с одним из горизонтов нельзя. Датировка ямы выглядит следующим образом: время ее функционирования следует отнести к XVIII в.; первая порция заполнения появилась не ранее начала XIX в. Вероятнее всего, яма либо не была снивелирована полностью, либо ее заполнение со временем просело, и образовавшаяся воронка стала заполняться мусором повторно не ранее 1850-х гг. В настоящей публикации рассматривается керамика из нижней, придонной части заполнения.

Яма 22 (по назначению, вероятно, мусорная) исследована в 2019 г. В плане имела форму овала размерами 235 × 140 см. и глубину 30 см. Заполнением

Рис. 1. Схема раскопов 2005–2020 гг. в центральной части усадьбы Даровое. Серым цветом показаны материковые объекты (ямы), черным – датированные объекты, представленные в настоящей статье

Рис. 2. Образцы венчиков и датирующие находки из ямы 1

1 – шпора; 2, 3 – клейма на штофах; 4–9 – венчики типа 1; 10–15 – венчики типа 2; 20 – венчик типа 3

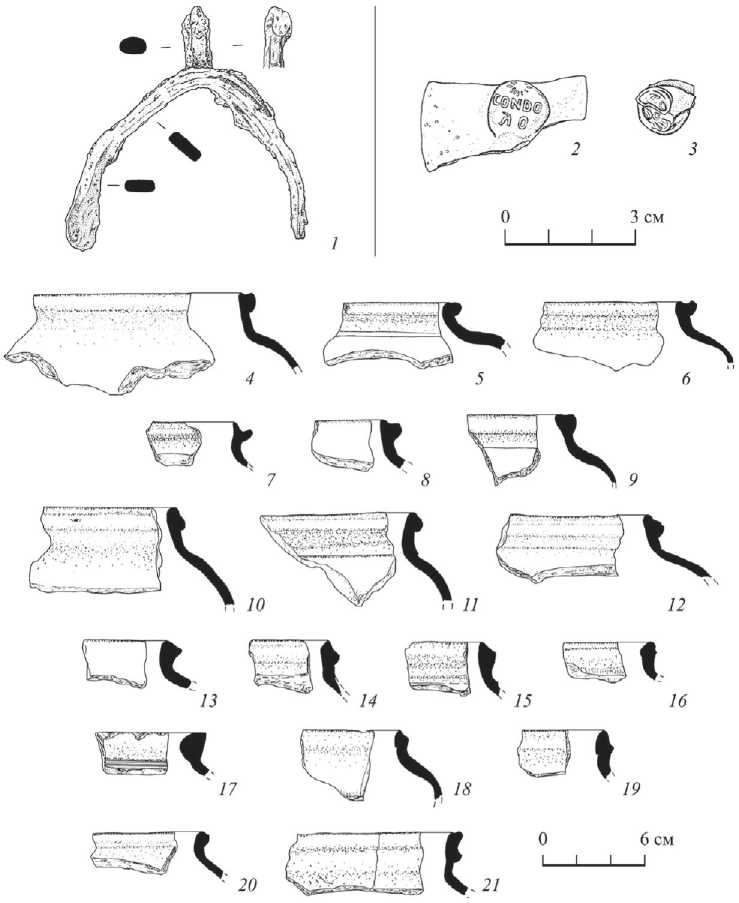

являлся темно-серый суглинок с включением битого кирпича. В силу небольших размеров ямы логично предположить, что мусор в нее попал одномоментно. Помимо керамики и недатированных индивидуальных предметов, в яме 22 обнаружены две деньги Анны Иоанновны (1735 г. и с нечитаемым годом), фрагмент фарфоровой тарелки и два фрагмента чашки с клеймами, предположительно, фабрики Гарднера2 в Дмитровском уезде 1770–1780-х гг. (рис. 3А: 1 – 2 ). Отметим еще одну общую деталь: ямы 1 и 22 сходны наличием в них большого количества фрагментов оконного стекла и керамики со следами пребывания в огне. Вероятно, их засыпка произошла в одно время и в результате одного события (расчистка усадьбы после пожара?), в последней четверти XVIII – первых годах XIX в.

Опишем теперь керамику из этих комплексов. Поскольку авторам не удалось в большинстве случаев определить некоторые параметры технологии изготовления посуды (например, заворот чернового края и характер его обработки), воспользоваться готовыми классификациями русской средневековой керамики (например: Коваль , 2016) оказалось затруднительным. Для описания коллекции были выделены самостоятельные типы, характеризующие представляемые комплексы.

Тип 1. Венчик имеет небольшой уклон внутрь сосуда, черновой край завернут наружу, а по верхнему краю венчика хорошо читается желобок. При этом на части венчиков он слабо выражен, на части довольно глубокий (рис. 2: 4 – 9 ; 3А: 3 – 5 ).

Тип 2. На прямостоящих (или с небольшим наклоном внутрь сосуда) венчиках этого типа с внешней стороны расположен валик. Чаще всего в сечении он округлый или слегка заострен и находится ниже края венчика или в его середине (рис. 2: 10–15 ; 3А: 6–7 ; 3Б: 12–14 ).

Тип 3. Венчики этого типа прямые или с небольшим наклоном внутрь сосуда. По краю венчика с внешней стороны расположен валик. Валик этот чаше всего округлый или слегка заострен (рис. 2: 20 ; 3Б: 11 ). Этот тип имеет вариации.

Тип 4. Для венчиков этого типа характерно наличие валика с разделяющим его желобком на внешней стороне или двойной наружный валик (рис. 3Б: 15–17 ).

В керамическом комплексе ямы 1 (приведены цифры за 2019 г. – табл. 1) из 243 фр. преобладала белоглиняная гладкая керамика (189 фр.), из них 11 фрагментов крышек (такого количества больше не встречено ни в одном комплексе). Облик сосудов (рис. 2) характеризуется одинарным валиком с наружной стороны венчика. Венчики распределяются следующим образом: тип 1 – 11 фр., тип 2 – 10 фр., тип 3 – 2 фр., тип 4 – 1 фр.

Обращает на себя внимание большое количество чернолощеной посуды (47 фр.) и один фрагмент краснолощеного сосуда. Красноглиняная и поливная посуда (белоглиняная и красноглиняная) представлена единичными фрагментами. При небольшом количестве фарфора (8 фр. 1,8 %) было найдено много фаянса (101 фр. 22,6 %), в том числе с нагаром.

Рис. 3. Находки из комплексов на усадьбе Даровое

А – образцы венчиков и датирующие находки из ямы 22: 1–2 – фарфоровая посуда с клеймами; 3–5 – венчики типа 1; 6, 7 – венчики типа 2

Б – образцы венчиков и датирующие находки из ямы 35: 8, 9 – клейма на штофах; 10 – металлическая накладка медного сплава; 11 – венчик типа 3; 12–14 – венчики типа 2; 15–17 – венчики типа 4

Таблица 1. Состав керамики в яме 1 (2019 г.)

|

яма 1, 2019 г. |

стенки |

венчики |

донца |

крышки |

баночка миниат. |

ВСЕГО |

|

Красноглиняная |

2 |

2 |

||||

|

Красноглиняная поливная |

2 |

1 |

3 |

|||

|

Белоглиняная гладкая: |

120 |

8 |

11 |

139 |

||

|

тип 1 |

11 |

11 |

||||

|

тип 2 |

12 |

7 |

19 |

|||

|

тип 3 |

2 |

2 |

||||

|

тип 4 |

1 |

1 |

||||

|

Белоглиняная поливная |

9 |

5 |

3 |

17 |

||

|

Чернолощеная |

40 |

6 |

1 |

47 |

||

|

Краснолощеная |

1 |

1 |

||||

|

ВСЕГО |

242 |

Яма 1 – это единственный комплекс на территории усадьбы, в котором было найдено большое количество зеленополивных изразцов (8 фр.), присутствуют также красноглиняные (4 фр.; из них два с синим орнаментом на белом фоне). В Коломне при раскопках на ул. Болотникова в 2003 г. были найдены подобные зеленополивные изразцы с уникальной деталью: лицевая сторона содержала выделенный рельефом год – 172(0?6?) ( Сыроватко , 2003. С. 137. Полевая опись, № 317), т. е. датирование таких изразцов выходит далеко за пределы XVII в.

В яме 22 (табл. 2, рис. 3А) также преобладала белоглиняная керамика (из 74 фр. – 66), в т. ч. 6 фр. крышек. Венчики таких керамических изделий также характеризуются наличием одинарного валика с наружной стороны и относятся к типам 1 (5 фр.) и 2 (6 фр.).

Таблица 2. Состав керамики в яме 22

|

яма 22, 2019 г. |

стенки |

венчики |

донца |

крышки |

ВСЕГО |

|

Красноглиняная |

1 |

1 |

2 |

||

|

Красноглиняная поливная |

1 |

1 |

|||

|

Белоглиняная гладкая |

38 |

4 |

6 |

48 |

|

|

тип 1 |

6 |

6 |

|||

|

тип 2 |

6 |

6 |

|||

|

Белоглиняная поливная |

3 |

2 |

3 |

8 |

|

|

Чернолощеная |

3 |

3 |

|||

|

ВСЕГО |

74 |

Белоглиняной поливной керамики было найдено 8 фр. (4,5 %), красноглиняная, в том числе поливная, а также чернолощеная представлены единичными фрагментами. Фаянса найдено 13 фр. (7,3 %), фарфора – 10 фр. от 6 предметов. Особенность этого комплекса – большое количество стеклянной посуды – более 30 фр. (17 %) различных пузырьков, баночек, крышек, в т. ч. 5 фр. бутылочного стекла и 3 фр. от штофа.

Таким образом, комплексы ям 1 и 22, как и керамика из культурного слоя центральной части усадьбы (состав керамики из культурного слоя приведен в табл. 4), характеризуются преобладанием белоглиняной посуды с венчиками, имеющими один наружный валик (типы 1 и 2), наличием единичных фрагментов изделий из красноглиняной керамики, чернолощеной посуды, а также глазурованной, с поливой желтого и зеленого цвета. Оба комплекса близки по времени и датируются последней четвертью XVIII – первыми годами XIX в. В обоих комплексах почти не встречается керамика с двойным наружным валиком (тип 4). Сходство комплексов из датированных ям с керамикой из прилегающих участков культурного слоя (табл. 4) дает основание утверждать, что весь керамический материал относится к одной эпохе.

Заметными отличиями обладает массовый материал из ямы 35 (табл. 3, рис. 3Б). Она представляла собой, вероятнее всего, снивелированный межевой ров – подобные рвы окружают усадьбу, а также делят ее на внутренние части и в настоящее время (рис. 1). Ее восточное окончание не прослежено, объект исследован на протяжении 14 м. Ширина рва – 340–350 см, глубина – 70–90 см. Заполнением являлся темно-серый суглинок с включением большого количества угля, битого кирпича, камней, фрагментов керамики, оплавленного стекла, прокаленной глины. По внешним признакам заполнение содержит следы сильного пожара или производства, сброшенные в ров. Яма располагалась на периферии усадьбы (в 40 м к северу от усадебного дома), культурный слой вокруг нее отсутствует – перекрывавшая яму современная пашня практически лишена находок. Помимо керамики и недатированных предметов, из ямы 35 происходят фрагмент штофа с клеймом «ФГС» в центре картуша, датой 1818 г. и нечитаемой надписью по краю (рис. 3Б: 8 ), фрагмент штофа с клеймом «ФУ (?) Шило(в?)» и датой 1819 г. (рис. 3Б: 9 ), копейка Павла I (чеканки после 1800 г.), металлическая накладка из тонкого листа медного сплава с изображением подростка (?) в офицерской форме и надписью по краю «ЕГО ИМП. ВЫС. АЛЕК-САНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ» (рис. 3Б: 10 ). Будущий император Александр II носил титул Его Императорского Высочества до 3 (15) сентября 1831 г., после чего официально именовался Государем-наследником, Цесаревичем и Великим князем. Следовательно, этот предмет – четвертая датирующая находка из комплекса ямы 35. Состав находок и характер заполнения ямы 35 позволяют предположить, что формирование комплекса может быть связано с расчисткой прилегающей территории после пожара, уничтожившего усадьбу и сельцо Даровое на Пасху 1832 г. (почти сразу после покупки имения М. А. Достоевским, но до первого приезда в него семьи). Время формирования комплекса можно отнести приблизительно к 1810-м – началу 1830-х гг.

Таблица 3. Состав керамики в яме 35

|

яма 35, 2019 г. |

стенки |

венчики |

донца |

ручки |

цветочные горшки |

ВСЕГО |

|

Красноглиняная |

113 |

4 |

7 |

1 |

114 |

239 |

|

Красноглиняная поливная |

38 |

5 |

11 |

54 |

||

|

Белоглиняная гладкая |

253 |

86 |

58 |

397 |

||

|

тип 3. |

3 |

3 |

||||

|

тип 4. вар. 1. |

20 |

20 |

||||

|

тип 4. Б. вар. 2 |

44 |

44 |

||||

|

Белоглиняная поливная |

26 |

3 |

13 |

42 |

||

|

Мореная |

5 |

3 |

2 |

10 |

||

|

Чернолощеная |

82 |

7 |

4 |

93 |

||

|

Краснолощеная |

19 |

2 |

2 |

23 |

||

|

ВСЕГО |

925 |

Таблица 4. Состав керамики в культурном слое центральной части усадьбы Даровое

|

Раскоп 5 |

стенки |

венчики |

донца |

крышки |

ВСЕГО |

|

Красноглиняная |

24 |

8 |

32 |

||

|

Красноглиняная поливная |

115 |

28 |

16 |

159 |

|

|

Красноглиняная, втор. пол. – кон. XV в. |

1 |

1 |

|||

|

Белоглиняная гладкая: |

321 |

34 |

25 |

380 |

|

|

XV – XVI вв. |

3 |

3 |

|||

|

XVIII в. |

19 |

19 |

|||

|

тип 1 |

17 |

17 |

|||

|

тип 2 |

33 |

33 |

|||

|

тип 3 |

13 |

13 |

|||

|

тип 4 |

1 |

1 |

|||

|

Белоглиняная поливная |

378 |

67 |

28 |

473 |

|

|

Мореная |

90 |

29 |

11 |

130 |

|

|

Чернолощеная |

104 |

11 |

8 |

2 |

125 |

|

Белолощеная |

1 |

1 |

2 |

||

|

ВСЕГО |

1388 |

В этом комплексе (из 928 фр.) преобладала белоглиняная керамика (509 фр.), из них 56 фр. с линейным орнаментом (табл. 3). Присутствовал и развал сосуда с тычковым орнаментом, а также 58 фр. (11,1 %) от цветочных горшков. Доля красноглиняной керамики, по сравнению с описанными выше комплексами ям 1 и 10, существенно выше: 239 фр. (в т. ч. 63 фр., или 20 %, с линейным орнаментом, один развал сосуда с тычковым орнаментом, 114 фр. от цветочных горшков).

Совершенно новым выглядит набор венчиков: за исключением 3 фрагментов, относящихся к типу 3, все прочие 64 фр. относятся к типу 4 (рис. 3Б: 2–7 ). Этот тип характеризуется наличием валика с разделяющим его желобком на внешней стороне венчика, что внешне выглядит как двойной валик. Отметим, что если венчики типов 1, 2 и 3 характерны для белоглиняных сосудов, то, судя по материалу из ямы 35, венчики типа 4 встречаются и среди красноглиняной керамики. Кроме того, в материалах объекта проявились вариации этого типа – слабопро-филированные (20 фр.) и сильнопрофилированные (44 фр.).

Среди поливной керамики (96 фр.) преобладает зеленополивная: красноглиняная (47 фр.) и белоглиняная (32 фр.). Встречена также красноглиняная с коричневой поливой (7 фр.), белоглиняная с желтой (5 фр.) и желто-зеленой поливой (2 фр.).

Среди лощеной керамики (116 фр.) преобладает белоглиняная (93 фр.) при наличии красноглиняной (23 фр.).

При небольшом количестве фарфора (14 фр.) найдено много обломков фаянса (400 фр.). Встречены фрагменты стеклянных банок, штофов (7 фр. 0,4 %), бутылок (90 фр., почти все с нагаром и патиной).

Итак, комплекс ямы 35 характеризуется преобладанием венчиков типа 4 (с двумя валиками на внешней поверхности венчика), высокой долей красноглиняной керамики (в том числе с зеленой поливой), фрагментов цветочных горшков. Поскольку комплекс ямы предстал в уже сложившемся виде, становится очевидным, что между его формированием и формированием комплексов ям 1 и 22 существует хронологический разрыв. Этот разрыв может быть приблизительно отнесен к 1805–1815 гг. Из сказанного можно сделать следующие выводы:

Поскольку керамика, аналогичная набору из ямы 35, почти не встречена в центральной части усадьбы, рекультивация ямы 1 (погреба), вероятнее всего, совпала с началом запустения всей территории, примыкающей к существующему усадебному дому. Этот вывод согласуется с полным отсутствием каких-либо датирующих находок периода 1805 г. – 1850-х гг. Наиболее вероятным объяснением начавшегося запустения является перенос владельцами сельца, помещиками Хотяинцевыми, центра владений в соседнее с. Моногарово.

Комплекс ямы 35 отвечает на вопрос, как должен выглядеть массовый материал т. н. мемориального периода (1832–1839 гг.). Его отсутствие в центральной части усадьбы говорит о том, что застройку периода Достоевских следует искать в другом месте, за пределами территории современного музея.

Периодом перемен в составе керамических наборов являются наполеоновские войны, возможно даже – война 1812 г.

Отметим, что, хотя наши материалы характеризуют довольно отдаленную часть Тульской губернии (в Каширский уезд которой входил в то время Зарайск с округой), их вряд ли стоит считать провинциальными: в целом они вполне соответствуют описанию комплексов из Коломны (хотя надежно датированных комплексов второй половины XVIII – первой половины XIX в. в Коломне нет: Черкасов, 2004. С. 108; 157; Ил. 57), которая в указанный период являлась одним из центров керамического производства (Коваль, 2001. С. 104–105). Сходные черты есть в комплексах из Тарасовки (расположенной севернее Москвы). Особенно велико сходство керамики из ямы 12 раскопа 2001 г. в Тарасовке и керамики из ямы 35 в Даровом (Сыроватко, Панченко, 2002. Рис. 8). Не исключено, что керамика из Дарового произведена в самой Коломне или в мастерских, выпускавших аналогичную коломенской продукцию. По этой причине выводы, сделанные на основании материалов из Дарового, допустимо экстраполировать на другие регионы Центральной России.

Список литературы Датированные керамические комплексы конца XVIII - начала XIX в. из усадьбы Достоевских «Даровое»

- Археология позднего периода истории. Материалы Круглого стола, проведенного редакцией и редколлегией журнала "Российская археология" // РА. 2005. № 1. С. 81-99.

- Векслер А. Г., Лихтер Ю. А., 2014. Об одном виде клейм на стеклянных штофах XVIII века // АП. Вып. 10 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 247-250.

- Коваль В. Ю., 2001. Белоглиняная кеРАмика в средневековой Москве // РА. № 1. С. 98-109.

- Коваль В. Ю., 2016. Первичная фиксация массового керамического материала (на памятниках эпохи средневековья и раннего железного века лесной зоны Восточной Европы). М.: ИА РАН. 128 с.

- Сыроватко А. С., 2003. Отчет об охранных археологических раскопках в городе Коломне Московской области в 2003 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 32840-32842.

- Сыроватко А. С., 2017. Археологические исследования усадьбы Достоевских в селе Даровое // ТТЗ. Вып. 10 / Под ред. А. Н. Хохлова. Тверь: ИА РАН. С. 283-302.

- Сыроватко А. С., Панченко К. И., 2002. Археологический материал XVIII-XIX вв. из раскопок на селище Тарасовка 1 // Археологическое изучение Подмосковья (Дмитров, Мытищи, Тарасовка). Труды Подмосковной экспедиции Института археологии РАН. Т. 1 / Ред. В. С. Ольховский и др. М.: ИА РАН. С. 7-26.

- Сыроватко А. С., Чувиляева Ю. Н., 2006. Исследования на территории музея-усадьбы Ф. М. Достоевского "Даровое" // АП. Вып. 3 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 366-373.

- Черкасов В. В., 2004. Круговая керамика Коломны XII-XVIII вв. (эволюция гончарной продукции): дис.. канд. ист. наук. М. 229 с. + Прил. (185 с.