Датированные надписи мастеров из Георгиевского собора в Юрьеве-Польском

Автор: Медынцева А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 229, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации и интерпретации нескольких гравюрных описаний, обнаруженных на стенах Георгиевского собора в Юрьев-Польской. Надписи в начале 16 в. и содержать указанную дату. Среди авторов надписей можно выделить человека по имени Офонос (Афанасий), которому принадлежат две надписи. Автор представляет некоторые идеи о причинах, которые вызывают надписи, и их функции в качестве молитвенных формул мастеров каменщика.

Средневековье, белокаменная резьба, палеография, надписи, мастера, даты, вязь

Короткий адрес: https://sciup.org/14328531

IDR: 14328531

Текст научной статьи Датированные надписи мастеров из Георгиевского собора в Юрьеве-Польском

Юрий Долгорукий в 1152 г. на плодородных землях суздальского Ополья основал новый княжеский город, названный в его честь Юрьевым. В центре его были воздвигнуты крепость и белокаменный собор в честь небесного покровителя – князя Георгия. Первоначально, как можно судить по другим княжеским постройкам, он был небольшим четырехстолпным одноглавым храмом, простым и суровым по облику. Он был разобран наследником Всеволода III, Святославом Всеволодовичем, и на его месте воздвигнут новый (ПСРЛ, 1926. C. 439), частично сохранившийся до наших дней. Белокаменный, сплошь украшенный резьбой собор в Юрьеве-Польском был построен в последние годы мирной жизни перед монголо-татарским нашествием в ряду других великолепных княжеских построек. Многочисленные наследники Всеволода Большое Гнездо, то ссорясь между собой, то заключая временные союзы, успешно воевали против Волжской Болгарии, расширяя территории своих княжеств. Свои победы и союзы они отмечали строительством, перестройкой и украшением храмов: в 1220–1225 гг. был перестроен Рождественский собор в Суздале, в то же время сооружен собор в Нижнем

Новгороде, а в 1230–1234 гг. заново построен основанный Юрием Долгоруким Георгиевский собор в Юрьеве-Польском ( Воронин , 1962. С. 68–107). Это было блестящим завершением каменного строительства Всеволодовичей. Белокаменная резьба узорным ковром покрывала почти все стены собора: резные орнаменты, изображения животных, птиц, реальных и фантастических, человеческих фигур и библейских сюжетов удивляли и восхищали не только современников, но и потомков. Поэтому, когда в XV в. собор неожиданно обрушился, сам великий князь московский Иван III приказал своему мастеру Василию Дмитриевичу Ермолину восстановить собор из старого камня. И мастер, осознавая значение старой постройки, не заменил обрушившиеся части здания кирпичной кладкой, как обычно поступали в то время и позднее, а собрал все белокаменные блоки и украшавшие их рельефы, но, не имея точного плана и зарисовок белокаменной резьбы, перепутал сюжеты и резные камни, в результате чего образовался своеобразный «ребус» из белокаменных рельефов (Там же. С. 73).

Восстановить первоначальный замысел резьбы, прочитать ее как каменную книгу, пытались многие исследователи начиная с конца XIX в., но только после реставрационных работ П. Д. Барановского, исследований многих ученых и особенно после трудоемкой и тщательной работы Г К. Вагнера, завершившейся публикацией монографии, стало возможным судить о первоначальном облике собора и белокаменной резьбы и пытаться понять ее первоначальный замысел и семантику ( Вагнер , 1964). Разумеется, многие вопросы общего облика храма, первоначальных резных сюжетов и их расположения остаются дискуссионными, но общий замысел после его работ впервые за несколько столетий предстал во всем своем неповторимом великолепии. Однако художественная белокаменная резьба – не единственная достопримечательность известного храма Георгия в Юрьеве-Польском. С начала XIX в. известен резной камень с ктиторской надписью, так называемый «Святославов крест» ( Орлов , 1952. № 83. С. 67, 68). Еще А. А. Бобринским издана надпись при резном патрональном образе св. Георгия на фронтоне собора ( Бобринский , 1916), ряд надписей при резных изображениях издан (без комментариев) Н. Н. Ворониным (1962) и Г. К. Вагнером (1964). Неоднократно публиковалась и по-разному интерпретировалась надпись-автограф мастера при изображении Спаса Нерукотворного ( Вагнер , 1966; Медынцева , 2000; 2008; 2012).

Но помимо резных надписей, связанных с сюжетами, на внешних стенах храма обнаружено несколько крупных, профессионально вырезанных надписей, не относящихся к эпохе первоначального строительства и к изображениям, но представляющих, тем не менее, значительный интерес. Среди них на первом месте – резные декоративные, с элементами вязи, надписи. Впервые они были обнаружены Г. К. Вагнером, который обратил на них мое внимание. Позднее ими заинтересовался Н. М. Макаров и сделал новые фотографии в начале 2000-х гг., но прочтению полузасыпанные снегом надписи не поддавались. При содействии Н. А. Макарова я имела возможность осмотреть надписи in situ, после чего были сделаны цифровые фото и прориси, открыты новые надписи и рисунки, как резные, так и в технике граффити. Первая из них находится на западной стене, на восточном ее участке, рядом со стеной западного портала, в третьем ряду от цоколя (см. цв. вклейку: рис. XXII). На белокаменном блоке глубоко врезаны отдельно стоящие две буквы: Л + h и несколько ниже - начало даты: Л_ТЗ- Первый знак представляет собой лигатуру (л + т), вторая _, третья - Т. В целом - это буквенное обозначение начала даты – «Лета…». Следующая буква должна обозначать число тысяч: либо S (шесть), либо Z (семь). По начертанию она представляет собой нечто среднее – верхняя ее часть написана как у «зело», в виде цифры три, нижняя – как «земля», с хвостиком «крючком». Крючок настолько явно повернут вверх, что образует треугольную петлю. По формальным признакам ее следует читать как «зело», т. е. буквенное обозначение цифры 6. Знак тысяч и титло отсутствуют, но начало надписи «лета…» не оставляет сомнений в том, что должна быть написана дата, оставшаяся незавершенной. Самый ранний год, который мог быть указан, – это 6999/1491, если считать, что в разряде тысяч написано «зело», либо 7000/1492, если считать, что резчик изобразил букву «земля». Скорее всего, дата должна была обозначать 7000 год, когда произошла смена знака тысяч, поэтому писец проявил колебания в написании и, заметив это, оставил дату и надпись неоконченными. Некоторые палеографические особенности – квадратная петля Ъ или «ять», лигатуры – указывают на время не ранее XV в.

Резные надписи с датами находятся и на восточной стене, на выступе рядом с северной апсидой (см. цв. вклейку: рис. XXIII). На угловом блоке начерчен растительный орнамент – заставка – и дата под титлами: Л^ ( ТЛ ) ^ 3^1 (лета 7019/1511), знак тысяч с перечеркиванием, над ним - титло и общее титло над знаками десятков и единиц. При этом буква-цифра 9 написана перед знаком 10 - «десятеричным», соответственно русскому языку (в отличие от греческого). Далее той же рукой и инструментом начерчены орнамент, отдельно стоящая буква д и, на некотором расстоянии от нее, снова буква д и начало фразы а се п _ (а се писал^), конец слова не дописан или не виден из-за покрывающей камень известковой патины и утрат камня, ниже тем же почерком повторено - а се... По каким-то причинам надпись осталась неоконченной, но в прочтении даты - 1511 г. - сомнений нет, как и в том, что она начерчена рукой профессионального резчика.

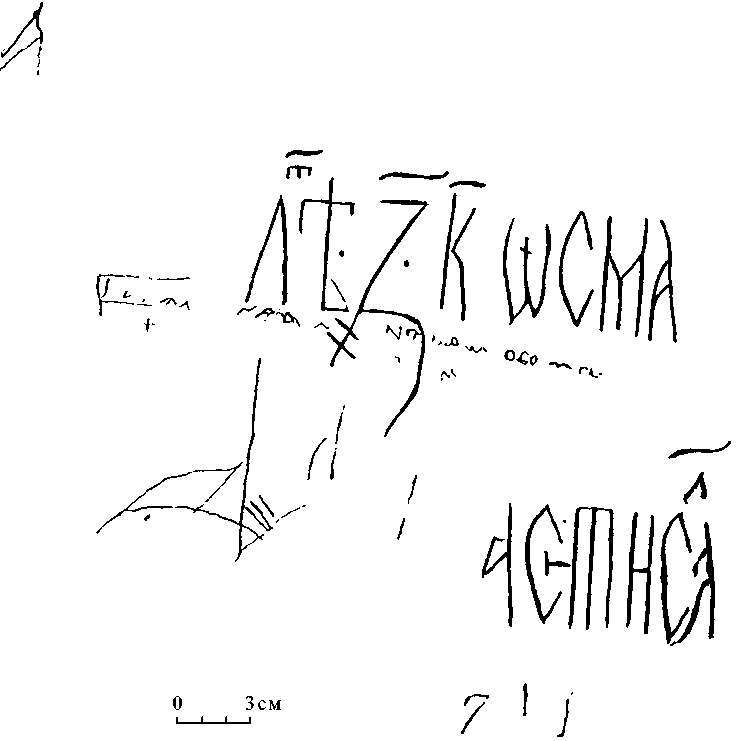

На том же выступе стены, блоком ниже, еще одна надпись, вырезанная уже другим почерком, но тоже крупными, глубоко врезанными буквами (рис. 1).

Л ( TA ) • ^3 ^ К WGMA (D». У знака тысяч – две поперечные черты, над буквами-цифрами проставлены титла, и они разделены боковыми точками. В дате знаки тысяч и десятков обозначены буквами, единиц – словом: «лета 7 тысяч 20 осьма(го) - 7028/1520 г.», в окончании - аго , проявилось знание автором церковнославянского языка Ниже несколько пересекающихся линий и продолжение надписи тем же почерком: Л Св ПИСЛ ( л ). Буквы С + в + П объединены в лигатуру, у буквы П левая вертикальная черта прочерчена двойной линией: «Лета 7028 а се писал... ». Надпись профессиональна, в ней наблюдаются элементы вязи, но она тоже не окончена, имя писавшего не указано.

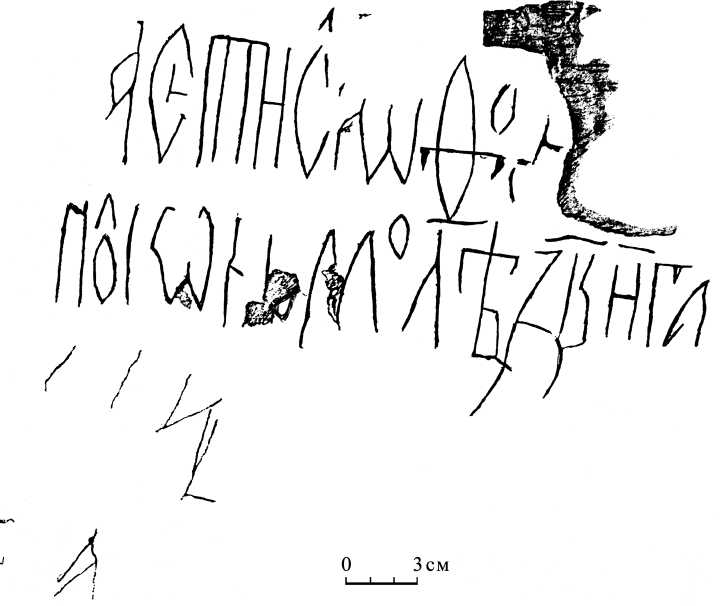

Но уже на соседней грани того же блока, непосредственно примыкающего к апсиде, вырезана тем же почерком еще одна надпись, повторяющая и дополняющая предыдущую (рис. 2) « Л Св ПИСЛ ( л ) WFo(Ho)... ПоКЛ^Н(о)Мо Ah(™)^ 3КНЛГ(о) » А се писал офо... поклономо лета 7028-аго (1520 г.).

Дата в конце надписи читается отчетливо. Знак тысяч - с одним отчеркиванием, над ним и знаком десятков - общее титло, буквы ЛГО окончание числительного. Предположительно можно восстановить и имя: ОФОн (асий) или О фоно (съ) . Именно последний вариант имени предпочтительнее, как можно судить по остат-

о^р

О Зсм ।________________।_______________।_______________।

Рис. 1. Прорись надписи 1520 г.

кам букв. Отчетливо читается «омега» вместо 0 , далее «фита» вместо Ф , два маленьких 0 расположены по правой стороне перекладины «фиты» (от нижней сохранилась только часть буквы), далее видна вертикальная черта и часть слегка наклонной перекладины от буквы Н . Именно в таком варианте: Офонос , Офо-носко встречено это имя в ряде берестяных грамот ( Янин, Зализняк , 1986. С. 289, 290). К сожалению, окончание имени повреждено при проведении системы водостока – как раз сюда был вбит крюк для поддержки трубы. В настоящее время эта часть трубы убрана, но текущая во время дождя вода уже сгладила и продолжает сглаживать строки надписи. Все же имя восстанавливается по его остаткам довольно убедительно. Отчетливо читается и следующее слово « поклономо ». При этом нужно иметь в виду, что К и W объединены в лигатуру, а маленькое Л вырезано над предшествующим этой лигатуре небольшим 0 , т. е. опережает следующую букву К , объединенную в лигатуру с «омегой». На месте второго 0 после

Рис. 2. Прорись надписи 1520 г. с именем Офоноса

Н - небольшая выбоина, но часть буквы о сохранилась. М читается ясно. Справа от него - уменьшенного размера буква 0 - вероятно, вместо конечного Ъ , если не считать, что эта буква написана «с опозданием»: вместо предыдущего 0 . Скорее всего, последняя буква обозначает конец слова, где Ъ графически заменен на 0 . Десятки обозначены знаком И «восьмеричным», над ним проставлено отдельное титло. Буквы ЛГ(Л) в дате, над которыми отсутствует титло, - буквенное окончание слова « восьмаго », как и в предыдущей надписи, написанного по-церковнославянски. Чтение конечной Л сомнительно. Таким образом, вся надпись читается так: « Л се пнса ( л) 0фоно[съ с] поклономо л^та 7028-аго ».

Одинаковый почерк, на что указывает идентичное написание начальных букв (лигатура Л Св), П с двойными вертикальными чертами, использование и форма W и других букв, одинаковые даты, хотя и написанные по-разному (7028/1520 г.), позволяют отнести обе надписи (предыдущую неоконченную и последнюю) к одному и тому же человеку, вероятно, мастеру-каменотесу по имени Афанасий (Офонос), «с поклоном» отметившему свое пребывание у храма. Мастер проявил мастерство в резьбе, знание вязи, хотя и не совсем умело располагал ее элементы. Надпись 1511 г., судя по почерку, оставлена другим человеком, тоже мастером-резчиком по камню, девятью годами ранее не написавшему свое имя. Конкретные причины «поклонных» надписей, кроме очевидных памятно-молитвенных, не указаны. Возможно, мастер упражнялся в написании вязи и орнаментов. Обращает на себя внимание то, что эти надписи вырезаны на самом отдаленном от входа и площади перед храмом участке стены: вероятно, мастера не хотели, чтобы им мешали. Что они были резчиками по камню, неоспоримо, это следует из способа нанесения букв специальным инструментом, их формы, вязи, элементов орнамента.

Известно, что в городах Московского княжества в конце XV – начале XVI в. велось активное каменное строительство. Бригады мастеров-камнерезов работали в начале XVI в. и в Москве, и в Ярославле, а в 1528–1530 гг. была восстановлена кладка верхнего яруса Рождественского собора в Суздале. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, очевидно, был знаменит своей белокаменной резьбой. Возможно, именно поэтому он был целью паломничества мастеров не только как объект религиозного поклонения, но и как образец и учебное пособие по высокохудожественному ремеслу, о чем свидетельствуют высокопрофессиональные надписи, оставленные мастерами – резчиками по камню.

Список литературы Датированные надписи мастеров из Георгиевского собора в Юрьеве-Польском

- Бобринский А. А, 1916. Резной камень в России. М.

- Вагнер Г. К., 1964. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси (г. Юрьев-Польской). М.

- Вагнер Г. К., 1966. О главном мастере Георгиевского собора 1234 г. в Юрьеве-Польском//СА. № 3.

- Воронин Н. Н., 1962. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV вв. М. Т. II.

- Медынцева А. А, 2000. Грамотность в Древней Руси. М.

- Медынцева А. А., 2008. Автограф мастера на фасаде Георгиевского собора в Юрьеве-Польском//Тр. II (XVII) Всерос. археолог. съезда в Суздале. М. Т. II.

- Медынцева А. А., 2012. Имя мастера на фасаде Георгиевского собора в Юрьеве-Польском//РА. № 2.

- Янин В. Л., Зализняк А. А., 1986. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977-1983 гг.). М.

- Орлов А. С., 1952. Библиография русских надписей XI-XV вв. М.; Л. ПСРЛ. Л., 1926. Т. I.