Датировка погребальных комплексов на периферии пазырыкской культуры

Автор: Шульга П.И., Слюсаренко И.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

На основе комплексного рассмотрения данных дендрохронологии, радиоуглеродного анализа и археологического материала авторы приходят к выводу, что большинство захоронений на периферии ареала пазырыкской культуры относится к ее позднему этапу. В пользу этого говорит следующее: 1) почти все погребальные конструкции, исследованные на периферии культуры и включенные в древесно-кольцевую шкалу, датируются в рамках 326-275 гг. до н.э.; 2) инвентарь и погребальный обряд в указанных захоронениях, как правило, также имеет поздние черты. Из этого следует, что пазырыкцы распространились на всю территорию Горного Алтая примерно во второй половине IV- начале III в. до н.э. В последнее десятилетие в округе Алтай (Синьцзян, Китай) исследовано ок. 20 курганов с подхоронениями лошадей в различных сочетаниях со срубами и каменными ящиками. По инвентарю и особенностям погребального обряда они, как и обнаруженные в Монголии, также относятся к позднему этапу пазырыкской культуры.

Пазырыкская культура, дендрохронология, древесно-кольцевая шкала, радиоуглеродный анализ, инвентарный комплекс, погребальные памятники укока, северо-западной монголии, синьцзяна

Короткий адрес: https://sciup.org/14522421

IDR: 14522421 | УДК: 902.6

Текст научной статьи Датировка погребальных комплексов на периферии пазырыкской культуры

Долгое время ареал исследований пазырыкской культуры, в основном, ограничивался Центральным Алтаем и прилегающим с юга участком Казахстана. В 1960–1970-х гг. пазырыкские курганы были выявлены в обширной Чуйской степи до границы с Монголией, а также по Аргуту с притоками и в верховьях Бухтармы, что позволило включить в пространство культуры элитные курганы из урочища Пазырык. В ходе масштабных разведок и раскопок 1980–1990-х гг. в сравнительно небольшом количестве собственно пазырыкские погребения с подхоронениями лошадей были найдены в северном направлении по Катуни до г. Горно-Алтайска, а также в северо-западном – по р. Песчаная и Ча- рыш на выходе из гор. В 1990-х гг. были исследованы курганы пазырыкской культуры на плато Укок, расположенном в контактной зоне народов Монголии, Синьцзяна (Китай), Горного Алтая и Казахстана. Вместе с тем предположение о значительном присутствии пазырыкцев в Туве не подтвердилось. В итоге, к концу XX столетия достаточно хорошо обозначились западные, северные и северо-восточные границы ареала пазырыкской культуры. Не определенными оставались лишь пределы распространения пазырыкцев на юг и юго-восток, хотя к тому времени появились некоторые данные об их наличии в Западной Монголии и на севере Синьцзяна (Китай) [Полосьмак, 1998; Варёнов, 1999]. В последнее десятилетие и на этих слабо изученных территориях были проведены значительные археологические работы, позволяющие уточнить границы пазырыкской культуры и определить хронологию памятников на ее периферии.

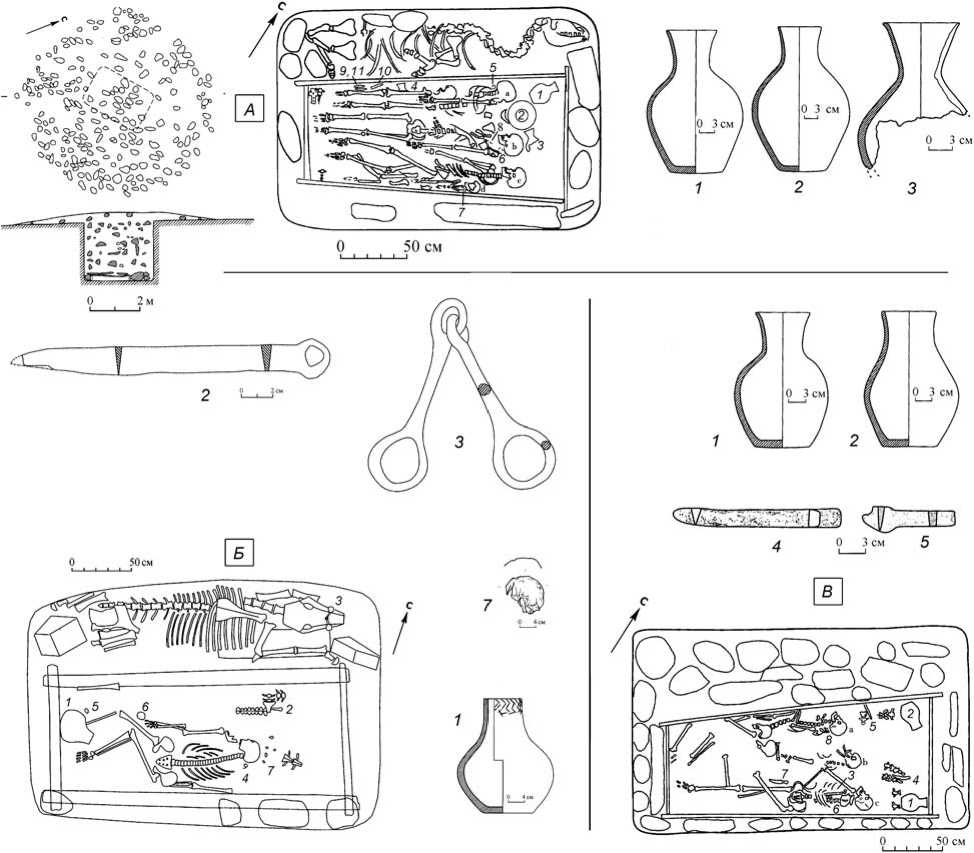

В Северо-Западной Монголии, на территории Баян-Ульгийского аймака c 2004 г. были выявлены десятки могильников пазырыкского облика (в т.ч. с балбалами), которые располагались вдоль гор Монгольского Алтая примерно на 200 км к югу от границы с Россией. За несколько лет в северной части аймака было вскрыто ок. 30 курганов пазы-рыкской культуры [Варёнов, Ковалёв, Эрдэнэбаатар, 2004; Молодин и др., 2012; Турбат, Жискар, Батсух, 2005; и др.]. В 2006–2013 гг. проводились масштабные разведки и раскопки на территории округа Алтай в Синьцзяне (Китай), прилегающего с юга к плато Укок [Синьцзян Алэйтай дицюй каогу…, 2015, с. 61–106]. Здесь на территории, простирающейся примерно на 200–250 км от границы с Россией, исследовано более 40 курганов, аналогичных или очень близких по погребальному обряду и инвентарю собственно пазырыкским захоронениям в срубах и кара-кобинским в каменных ящиках. Под-хоронения лошадей обнаружены в 20 курганах на 6 могильниках в погребениях со срубами и с каменными ящиками. В 12 из этих могил, как и в Горном Алтае, имелась деревянная внутримогильная конструкция типа сруба или колоды, в которой находились останки одного-двух умерших, уложенных на правый бок, с подогнутыми ногами, головой в восточный сектор (рис. 1, А, Б). В головах, как правило, стояли характерные для пазырыкской культуры кувшиновидные и кринковидные сосуды (рис. 1, 2), а также деревянные блюда с крестцовыми костями овец и железными ножами на них. В украшениях часто использовалась золотая фольга (рис. 1, Б, 7; 2, 5). У северной стенки могилы головой в восточный сектор захоранивались одна-две лошади с железными удилами в зубах или вовсе без каких-либо сбруйных деталей (см. рис. 1, А, Б). В шести курганах лошади сопровождали умерших, находившихся в каменных ящиках. Из них в четырех курганах люди и лошади ориентированы на запад, в чем проявилась особенность обряда местного населения. Инвентарь там был близок найденному в срубах. В одном из курганов обнаружено погребение коргантасского типа с черепами животных в головах, но человек уложен по пазырыкскому обряду с подогнутыми ногами головой на восток. Столь значительное разнообразие погребальной обрядности указывает на интенсивность процессов смешения пришлого и местного населения в южных предгорьях Алтая. Вероятно, собственно пазырыкцы далее на юг не расселялись, хотя близкий погребальный обряд и вещевой комплекс зафиксированы и значительно южнее на Тянь-Шане (см.: [Шульга, 2010, с. 82–91]).

Итак, исследованиями последних 10–15 лет установлено, что относительно плоскогорья Укок пазырыкские погребения с конскими подхоронени-ями встречены на 200–250 км к югу и юго-востоку в Западной Монголии и Синьцзяне, в т.ч. по обе стороны Монгольского Алтая. Соответственно, впервые появилась возможность учесть и проанализировать материалы по хронологии пазырыкской культуры в целом, включая ранее не известные погребальные комплексы.

Сравнительно недавно удалось связать построенную для позднепазырыкских курганов 446-летнюю «плавающую» дендрохронологическую шкалу с 2367-летней древесно-кольцевой хронологией «Монгун-Тайга»: почти все курганы пазырыкской культуры с изученной древесиной в верховьях Чуи, на плато Укок и в Восточном Казахстане были датированы с точностью до нескольких лет в рамках 326–275 гг. до н.э. [Слюсаренко, 2011, с. 249]. Ранее 446-летняя дендрошкала курганов получила календарную привязку путем радиоуглеродного датирования с использованием методики «wiggle-matching», которое определило период сооружения 33 курганов на указанной территории также последней четвертью IV – первой четвертью III в. до н.э. [Там же, с. 246].

В Северо-Западной Монголии методом дендрохронологии достаточно точно определено время сооружения двух курганов в могильниках Олон-Курин-Гол-6 и Олон-Курин-Гол-10, расположенных за хребтом Сайлюгем, в Баян-Ульгийском аймаке, примерно в 60 км к востоку от курганов по р. Ак-Алахе (Укок) и в 60–70 км к юго-западу от могильников по р. Уландрык (Чуйская степь). Они датированы 300 и 297 гг. до н.э. соответственно [Мыглан, Слю-саренко, Хойсснер, 2012, с. 519], что фактически совпадает со временем погребения умерших в Берели (кург. 11), в Уландрыке I, IV, Ташанте I, Барбургазы I, и находятся в рамках периода захоронений на Укоке.

Рис. 1. Могильники Шанькоудяньчжань ( А , В ) и Тувасиньцунь ( Б) (по: [Синьцзян Алэйтай дицюй каогу..., 2015]).

А , 1-3 ; Б , 1 ; В , 1 , 2 - керамика; Б , 2 , 3 ; В , 4 , 5 - железо; Б , 7 - золото.

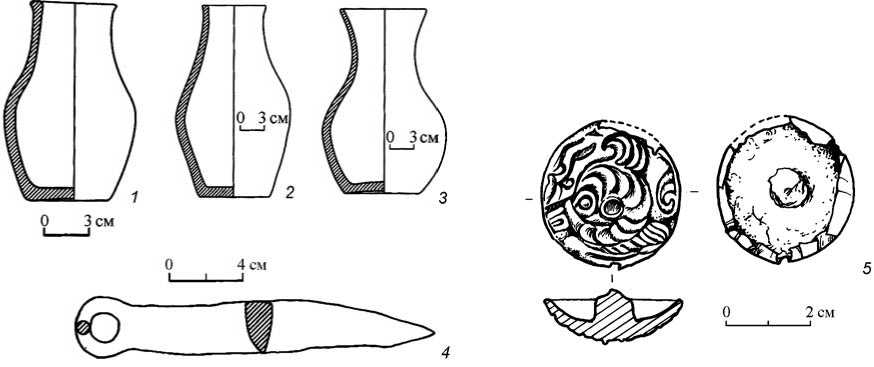

Рис. 2. Могильники Шанькоудяньчжань ( 1-3 ) и Тувасиньцунь ( 4, 5 ) (по: [Синьцзян Алэйтай дицюй каогу ^, 2015]). 1-3 - керамика; 4 - железо; 5 - золото, железо.

По другим курганам Монголии и Синьцзяна такие точные определения отсутствуют, но время их сооружения достаточно уверенно устанавливается по инвентарю и особенностям погребального обряда. Все кинжалы и чеканы там железные. Почти все ножи изготовлены также из железа, и часто имеют кольчатое навершие (см. рис. 1, Б , 2 ; В , 4 , 5 ; рис. 2, 4 ). В Олон-Курин-Голе-10 (кург. 1) нож черешковый, что характерно для последующей эпохи. В том же погребении находился кинжал с прямым перекрестием [Молодин и др., 2012, рис. 142, 236]. Подобная картина и в других погребениях Монголии и Синьцзяна. Из опубликованных изделий имеется лишь один бронзовый нож из Синьцзяна. В конском снаряжении металлические изделия везде представлены лишь железными удилами. Для пазырыкской культуры и означенной территории почти полная замена бронзовых изделий железными является убедительным свидетельством поздней датировки. Часто у погребенных лошадей сбруйные детали вообще отсутствуют, что также характерно для финальных захоронений на окраинах пазырыкской культуры [Шульга, 2015, с. 63]. На позднее время сооружения курганов указывают и образы мифических существ из мерзлотных могил Монголии.

Почти все исследованные периферийные погребения по инвентарю относятся к позднему этапу развития пазырыкской культуры (IV–III вв. до н.э.), а по данным дендрохронологии и радиоуглеродного анализа подавляющее большинство из них совершались в рамках 326–275 гг. до н.э. На наш взгляд, этому предшествовал непродолжительный период экспансии пазырыкцев по всем направлениям из Центрального Алтая. Предположительной причиной этого, видимо, были относительно благоприятные климатиче ские условия, приведшие во второй половине IV в. до н.э. к резкому увеличению населения и стад, нуждавшихся в новых пастбищах. Помимо предгорий Горного Алтая и верховий р. Бухтармы, в это время был освоен район р. Улаган (могильник Пазырык), а также высокогорные почти безлесные пастбища с суровым климатом на юго-востоке Алтая, включая Чуйскую степь и плато Укок. В достоверно поздних погребениях этих периферийных районов еще продолжают встречаться архаичные бронзовые изделия (детали сбруи, кинжалы, ножи), но они отсутствуют в пазырыкских погребениях на территории Северо-Западной Монголии и Синьцзяна. На этом основании можно предполагать, что встречающиеся на периферии погребения с архаичным инвентарем оставлены первыми выходцами из Центрального Алтая, еще сохранявшими предметы раннего облика. В Монголию и Синьцзян пазырыкцы, види- мо, проникали позже, уже с освоенных территорий Укока и Чуйской степи.

Список литературы Датировка погребальных комплексов на периферии пазырыкской культуры

- Варёнов А. В. Скифские материалы из китайской части Алтая//Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1999. -С. 26-30.

- Варёнов А.В., Ковалёв А.А., Эрдэнэбаатар Д. Разведка пазырыкских курганов в Северо-Западной Монголии//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. -Т. X., ч. 1. -С. 211-216.

- Молодин В.И., Слюсаренко И.Ю., Гаркуша Ю.Н., Мыльников В.П., Цэвээндорж Д., Парцингер Г. Археологические памятники на северо-западе Монголии. Результаты разведки российско-германско-монгольской экспедиции в 2004 году//Молодин В. И., Парцингер Г., Цэвээндорж Д. Замёрзшие погребальные комплексы пазырыкской культуры на южных склонах Сайлюгема (Монгольский Алтай). -М.: ИД Триумф принт, 2012. -С. 204-266.

- Мыглан В.С., Слюсаренко И.Ю., Хойсснер К.-У. Дендрохронологический анализ древесины из пазырыкских курганов Северо-Западной Монголии//Молодин В.И., Парцингер Г., Цэвээндорж Д. Замерзшие погребальные комплексы пазырыкской культуры на южных склонах Сайлюгема (Монгольский Алтай). -Москва: ИД Триумф принт, 2012. -С. 507-523.

- Полосьмак Н.В. Пазырыкские аналогии в могилах Синьцзяна//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. -Т. IV. -С. 337-343.

- Синьцзян Алэйтай дицюй каогу юй лиши вэньцзи (Сборник статей по истории и археологии округа Алтай в Синьцзяне. Институт археологии и культурного наследия Синьцзяна). -Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2015. -498 с. (на кит. яз.).

- Слюсаренко И.Ю. Датирование скифских древностей Евразии: современные тенденции, достижения, проблемы, перспективы//«Terra Scythica»: Мат-лы между -нар. симпозиума «Terra Scythica». -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -С. 239-251.

- Турбат Ц., Жискар П.Х., Батсух Д. Монгол Алтайд пазырыкийн булшийг анх удаа малтан судал-сан тухай//Алтай судлал. -2005. -№ 1. -С. 52-62 (на монг. яз.).

- Шульга П.И. Синьцзян в VIII-III вв. до н. э. (Погребальные комплексы. Хронология и периодизация). -Барнаул: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. -238 с.

- Шульга П.И. Снаряжение верховой лошади в Горном Алтае и Верхнем Приобье (VI-III вв. до н.э.). -Ч. II. -Новосибирск: РИЦ Новосиб. гос. ун-та, 2015. -322 с.