Деформация левого предсердия в дебюте острого инфаркта миокарда

Автор: Бейшенкулов М. Т., Токтосунова А. К., Калиев К. Р., Колбай А., Мадярова Ы. М.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.38, 2023 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Для оценки прогноза острого инфаркта миокарда (ОИМ) главную роль играют фракция выброса (ФВ), диастолическая дисфункция левого желудочка (ЛЖ) и его объемы. Измерение деформации левого предсердия (ЛП) является новым методом неинвазивного исследования его механической функции.Цель исследования: изучение механической функции ЛП у больных ОИМ при различной степени снижения ФВ ЛЖ.Материал и методы исследования. Нами исследованы 60 пациентов с ОИМ с подъемом сегмента ST передней локализации. Эхокардиография проводилась в первые сутки ОИМ. ЛП оценивалось по фазовым объемам, а также по деформации и скорости деформации с помощью спекл-трекинга. Для контроля исследованы 35 здоровых людей. Пациенты разделены на 4 группы: 1-я группа - ФВ ЛЖ 50-60%, 2-я группа - ФВ ЛЖ 40-49%, 3-я группа - ФВ ЛЖ 30-39%, 4-я группа - ФВ ЛЖ 20-29%.Результаты. Достоверных различий в объемах ЛП между пациентами 1-3-й групп и здоровыми добровольцами не было. В 4-й группе объем ЛП был увеличен. В 1-й группе пиковая продольная деформация (PALS) была снижена в сравнении с контролем (PALS 22% vs 32,4%, р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Острый инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, деформация левого предсердия, speckle tracking

Короткий адрес: https://sciup.org/149142826

IDR: 149142826 | УДК: 616.127-005.8-036.11-02:616.124.2-007.24 | DOI: 10.29001/2073-8552-2023-38-2-132-138

Текст научной статьи Деформация левого предсердия в дебюте острого инфаркта миокарда

Острый инфаркт миокарда (ОИМ) остается актуальной проблемой, одной из основных причин развития сердечной недостаточности (СН) и смерти населения во всем мире. Для оценки прогноза при ОИМ основную роль играет фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ). Дополнительной прогностической ценностью обладают показатели объема левых отделов сердца, диастолическая дисфункция ЛЖ, меж- и внутрижелудочковая асин-хронии и т. д. Объем левого предсердия (ЛП) был признан мощным предиктором смертности и госпитализации по поводу СН у пациентов, перенесших ОИМ [1–3]. С другой стороны, большие объемы ЛП связаны с хроническим повышением давления наполнения ЛЖ и неблагоприятным исходом после ОИМ [2].

Однако при полной оценке размера и функции ЛП нельзя полагаться только на максимальный объем ЛП, поскольку размеры ЛП широко варьируются в течение сердечного цикла. Цикл ЛП состоит из трех основных компонентов: фаз резервуара [4], канала [5] и насоса [6].

Все три фазы ЛП отображают его механическую функцию. Таким образом, помимо количественного измерения объема ЛП, оценка механической функции ЛП может иметь дополнительное прогностическое значение у пациентов, перенесших ОИМ.

Механическая функция миокарда визуализируется с помощью измерения деформации. Первоначально деформация ЛП измерялась тканевым допплером [7] и имела существенные ограничения, связанные с зависимостью полученных измерений от угла ультразвукового луча. В настоящее время деформация ЛП измеряется с помощью программы Speckle Tracking, которая позволяет избежать ограничений тканевого допплера.

В литературе встречаются данные о преимуществе измерения деформации в сравнении с традиционными методами оценки ЛП. Так, в исследовании D.A. Morris и соавт. деформация ЛП была обратно пропорциональна давлению наполнения ЛЖ [8]. Также M. Kurt и соавт. выявили, что систолическая деформация ЛП коррелирует с инвазивно измеренным конечно-диастолическим давлением ЛЖ, а также с уровнем натрийуретического пептида

-

[9] . Согласно исследованию Z. Guan и соавт., скорость деформации изменялась в зависимости от степени диастолической дисфункции ЛЖ у пациентов с сохраненной ФВ ЛЖ, несмотря на отсутствие существенных различий в объеме ЛП между группами [10]. При этом работ по изучению деформации ЛП у пациентов с ОИМ, особенно в первые сутки, в литературе встречается очень мало.

Цель исследования: изучение механической функции ЛП у больных ОИМ при различной степени снижения ФВ ЛЖ.

Материал и методы

В исследование включены пациенты ( n = 60) с ОИМ с подъемом сегмента ST на электрокардиограмме (ЭКГ) передней локализации на первые сутки заболевания, поступившие в отделение ургентной кардиологии Национального центра кардиологии и терапии (Бишкек). В исследование были включены только лица мужского пола для однородности исследования. Критерии исключения: постинфарктный кардиосклероз, врожденные и приобретенные пороки сердца, кардиомиопатии, гипертоническое сердце, сахарный диабет, беременность, тяжелая почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее 30 мл/мин/1,73 м2), предшествующая фибрилляция предсердий, предшествующая аблация ЛП или имплантированные кардиостимуляторы.

Диагноз ОИМ с подъемом сегмента ST был основан на типичных электрокардиографических изменениях с клиническими симптомами и повышением тропонина. Клинические и эхокардиографические данные были проспективно проанализированы. Эхокардиография проводилась в первые сутки ОИМ. Функцию ЛП оценивали по фазовым объемам с помощью стандартной эхокардиографии, а также по деформации и скорости деформации ЛП с помощью спекл-трекинга.

Кроме того, были обследованы 35 здоровых людей, входящих в контрольную группу.

Пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от ФВ ЛЖ: 1-я группа ( n = 15) – ФВ ЛЖ 50–60%, 2-я группа ( n = 19) – пациенты с ФВ ЛЖ 40–49%, 3-я группа ( n = 14) – ФВ ЛЖ 30–39%, 4-я группа ( n = 12) – ФВ ЛЖ 20–29%.

Лечение

Всем пациентам проведена тромболитическая терапия стрептокиназой 1,5 млн ЕД внутривенно капельно в течение 60 мин, затем проведено стентирование инфаркт-связанной артерии. После реперфузии продолжалось введение гепарина, были назначены двойная антиагрегантная терапия (аспирин, клопидогрель), высокоинтенсивная терапия статинами, ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы. Диуретики назначались в зависимости от степени СН и наличия застойных явлений в легких.

Перед проведением процедур у пациентов и здоровых добровольцев было получено информированное согласие. Это исследование соответствует Хельсинкской декларации и одобрено комитетом по этике Национального центра кардиологии и терапии (протокол № 4 от 13.05.2022 г.).

Эхокардиография

Клиническая оценка и эхокардиографические измерения, включающие измерение пиковой продольной деформации ЛП (PALS), скорости деформации (SRa), проводились в первые сутки. Все пациенты были исследованы в положении лежа на левом боку с использованием аппарата Philips CX 50. Изображения были получены с одновременным сигналом ЭКГ с использованием датчика 3,5 МГц на глубине 16 см в парастернальной и апикальной проекциях. Конечно-систолический объем ЛЖ, конечно-диастолический объем и ФВ оценивали биплановым методом Симпсона в апикальной 4- и 2-камерной проекциях. Для оценки диастолической функции применялась импульсно-волновая допплерография потока на митральном клапане. Измерялись ранняя (Е) и поздняя (А) пиковая диастолическая скорость, а также время замедления волны Е. Соотношение Е/Е’ получали путем деления Е на Е’, которое измеряли с помощью тканевой допплерографии с цветовой кодировкой на перегородочной и латеральной сторонах митрального кольца в апикальной 4-камерной проекции.

Исследование левого предсердия

Для анализа функции ЛП его объем рассчитывали по биплановому методу Симпсона. Объем ЛП был проиндексирован по площади поверхности тела.

Пиковую продольную деформацию ЛП оценивали в 2- и 4-камерных апикальных проекциях с помощью анализа спекл-трекинга. Эндокардиальную границу ЛП выводили вручную, а автоматически созданную интересующую область подгоняли под толщину миокарда. Пиковая систолическая продольная деформация ЛП и скорость деформации оценивались в каждом из 6 сегментов ЛП (перегородочном – верхний, средний, нижний; латеральном – верхний, средний, нижний) в апикальных проекциях. Показатели всех сегментов затем были усреднены, и были получены окончательные данные пиковой продольной деформации и скорости деформации ЛП.

Статистика

Статистический анализ полученных данных осуществлялся с использованием пакета программ IBM SPSS STATISTICS 23. Проверку на соответствие выборок нормальному закону распределения проводили с помощью критерия Шапиро – Уилка. Поскольку исследуемые количественные показатели имели распределение, отличное от нормального, представляли их медианой и межквартильным интервалом, Me ( Q1; Q3 ). Для множественного сравнения группы здоровых испытуемых и групп пациентов с разной ФВ применялся критерий Краскела – Уоллиса с последующими апостериорными попарными сравнениями по критерию Манна – Уитни с поправкой Бонферони. Статистически значимыми считались различия при р < 0,005.

Результаты

В нашем исследовании участвовали группа здоровых испытуемых и пациенты с ОИМ. В таблице 1 представлены сравнительные данные показателей систолической и диастолической функции ЛЖ в контрольной и 1-й группе. Достоверных различий в размере и объеме ЛП между обеими группами выявлено не было. В контрольной группе объем ЛП составил 34,6 мл/м2. На первые сутки ОИМ в 1-й группе объем ЛП составил 36 мл/м2 (29; 38,2; р = 0,847).

Таблица 1. Сравнительные данные показателей систолической и диастолической функции левого желудочка в контрольной и 1-й группе

Table 1. Comparative data of systolic and diastolic parameters of left ventricle in control and Group 1

|

Показатели Variables |

Контрольная группа Control Me ( Q 1; Q 3) |

1-я группа 1st Group Me ( Q 1; Q 3) |

p |

|

Возраст, лет Age, years |

50 (46; 59) |

77 (45; 79) |

0,075 |

|

ФВ ЛЖ, % LVEF, % |

60,25 (59,3; 61,87) |

52 (50; 54) |

0,000 |

|

ПЗРЛП, см LA size, cm |

3,71 (3,42; 4,0) |

3,8 (3,5; 4,1) |

0,539 |

|

Обьем ЛП, мл/м2 LAVi, ml/m2 |

34,6 (30,72; 39,65) |

36 (29; 38,2) |

0,847 |

|

КДО, мл EDV, ml |

102,1 (84,2; 116,5) |

84,5 (44,8; 129) |

0,586 |

|

КСО, мл ESV, ml |

39,4 (34,3; 42,2) |

38,5 (20,8; 64) |

0,793 |

|

УО, мл SV, ml |

65,3 (49,9; 72,95) |

46 (24; 65) |

0,010 |

|

Отношение Е/А Ratio Е/А |

1,5 (1,5; 1,51) |

0,6 (0,5; 0,8) |

0,000 |

|

DT, мс DT, msec |

188 (182; 190) |

206 (130; 236) |

0,208 |

|

E’ lat, см/с DT, cm/sec |

12,4 (8,9; 13,8) |

8,6 (7,3; 10) |

0,053 |

|

E’ med, см/с E’ med, cm/sec |

9,8 (8,64; 12,1) |

6,3 (5,9; 6,5) |

0,000 |

|

Отношение e/e’, см/с e/e’ ratio, cm/sec |

10,5 (9,2; 12,9) |

8,35 (6,34; 11,08) |

0,053 |

Примечание: здесь и далее в таблицах 2, 3, 4: ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, ПЗРЛП – переднезадний размер левого предсердия, КДО – конечно-диастолический объем, КСО – конечно-систолический объем, УО – ударный объем, DT – время замедления кровотока раннего диастолического наполнения ЛЖ, E/A – соотношение скоростей раннего диастолического наполнения и наполнения в систолу предсердия, E’ lat – латеральная скорость Е, E’ med – медиальная скорость Е, отношение e/e’ – соотношение между скоростью раннего митрального наполнения и скоростью ранней диастолы митрального кольца.

Note: LVEF – left ventricular ejection fraction left ventricular fraction, LA – left atrium, LAVi – left atrial volume index, EDV – end-diastolic volume, ESV – end-systolic volume, SV – stroke volume, DT – the E-wave deceleration time, E/A ratio – the ratio of the early (E) to late (A) ventricular filling velocities, E lat – lateral E velocity, E med – septal E velocity, e/e’ ratio – the ratio between early mitral inflow velocity and mitral annular early diastolic velocity.

Во 2-й группе объем ЛП был 38 мл/м2 (33,75;38,65; р = 0,233); характеристика систолической и диастолической функций отображена в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительные данные показателей систолической и диастолической функции левого желудочка в контрольной и 2-й группе

Table 2. Comparative data of systolic and diastolic parameters of left ventricle in control and group 2

|

Показатели Variables |

Контрольная группа Control Me ( Q 1; Q 3) |

2-я группа/ 2nd Group Me ( Q 1; Q 3) |

p |

|

Возраст, лет Age, years |

50 (46; 59) |

61 (52; 66) |

0,019 |

|

ФВ ЛЖ, % LVEF, % |

60,25 (59,3; 61,87) |

46 (42,5; 48) |

0 |

|

ПЗРЛП, см LA size, cm |

3,71 (3,42; 4,0) |

4 (3,63; 4,1) |

0,152 |

|

Обьем ЛП, мл/м2 LAVi, ml/m2 |

34,6 (30,72; 39,65) |

38,7 (33,75; 38,65) |

0,233 |

Окончание табл. 2

End of table 2

|

Показатели Variables |

Контрольная группа Control Me ( Q 1; Q 3) |

2-я группа/ 2nd Group Me ( Q 1; Q 3) |

p |

|

КДО, мл EDV, ml |

102,1 (84,2; 116,5) |

110 (97,7; 118) |

0,301 |

|

КСО, мл ESV, ml |

39,4 (34,3; 42,2) |

65,1 (55; 69,25) |

0,000 |

|

УО, мл SV, ml |

65,3 (49,9; 72,95) |

46,2 (40,9; 52,5) |

0,000 |

|

Отношение Е/А Ratio Е/А |

1,5 (1,5; 1,51) |

0,9 (0,7; 1,25) |

0,001 |

|

DT, мс DT, msec |

188 (182; 190) |

170 (129,5; 228) |

0,928 |

|

E’ lat, см/с E’ lat cm/sec |

12,4 (8,9; 13,8) |

7,1 (5,78; 9,8) |

0,001 |

|

E’ med, см/с E’ lat, cm/sec |

9,8 (8,64; 12,1) |

6,2 (4,75; 7,49) |

0,000 |

|

Отношение e/e’, см/с e/e’ ratio, cm/sec |

10,5 (9,2; 12,9) |

14,15 (7,74; 19,6) |

0,142 |

В 3-й группе объем ЛП также составил 38 мл/м2 (33,1; 43,5; р = 0,182), (табл. 3). Таким образом, достоверных различий в объемах ЛП между пациентами и контрольной группой выявлено не было.

Таблица 3. Сравнительные данные показателей систолической и диастолической функции левого желудочка в контрольной и 3-й группе

Table 3. Comparative data of systolic and diastolic parameters of left ventricle in control and group 3

|

Показатели Variables |

Контрольная группа Control Me ( Q 1; Q 3) |

3-я группа/ 3rd Group Me ( Q 1; Q 3) |

p |

|

Возраст, лет Age, years |

50 (46; 59) |

56 (48;58) |

0,449 |

|

ФВ ЛЖ, % LVEF, % |

60,25 (59,3; 61,87) |

35 (33,75; 36,25) |

0,000 |

|

ПЗРЛП, см LA size, cm |

3,71 (3,42; 4,0) |

3,86 (3,2; 4) |

0,847 |

|

Обьем ЛП, мл/м2 LAVi, ml/m2 |

34,6 (30,72; 39,65) |

38 (33,1; 43,5) |

0,182 |

|

КДО, мл EDV, ml |

102,1 (84,2; 116,5) |

133 (94,9; 199) |

0,044 |

|

КСО, мл ESV, ml |

39,4 (34,3; 42,2) |

83,9 (56; 107) |

0,000 |

|

УО, мл SV, ml |

65,3 (49,9; 72,95) |

49 (38,9; 91,7) |

0,265 |

|

Отношение Е/А Ratio Е/А |

1,5 (1,5; 1,51) |

1,96 (0,7; 2,5) |

0,208 |

|

DT, мс DT, msec |

188 (182; 190) |

157 (120; 222) |

0,265 |

|

E’ lat, см/с E’ lat, cm/sec |

12,4 (8,9; 13,8) |

7,5 (7,5; 8,3) |

0,030 |

|

E’ med, см/с E’ med, cm/sec |

9,8 (8,64; 12,1) |

6,1 (5,3; 6,1) |

0,000 |

|

Отношение e/e’, см/с e/e’ ratio, cm/sec |

10,5 (9,2; 12,9) |

10,8 (9,65; 15,6) |

0,902 |

В 4-й группе пациенты с выраженным снижением систолической функции ЛЖ, что также отразилось уже и на объеме ЛП, показали достоверные различия в сравнении с контрольной группой (табл. 4).

Таблица 4. Сравнительные данные показателей систолической и диастолической функции левого желудочка в контрольной и 4-й группе

Table 4. Comparative data of systolic and diastolic parameters of left ventricle in control and group 4

|

Показатели Variables |

Контрольная группа Control Me ( Q 1; Q 3) |

4 группа 4th Group Me ( Q 1; Q 3) |

p |

|

Возраст, лет Age, years |

50 (46; 59) |

71 (61;79) |

0,000 |

|

ФВ ЛЖ, % LVEF, % |

60,25 (59,3; 61,87) |

28 (26; 28,25) |

0,000 |

|

ПЗРЛП, см LA size, cm |

3,71 (3,42; 4,0) |

4,8 (3,8; 4,9) |

0,008 |

|

Обьем ЛП, мл/м2 LAVi, ml/m2 |

34,6 (30,72; 39,65) |

44 (40; 51) |

0,000 |

|

КДО, мл EDV, ml |

102,1 (84,2; 116,5) |

135 (116; 183) |

0,000 |

|

КСО, мл ESV, ml |

39,4 (34,3; 42,2) |

111 (97; 140) |

0,000 |

|

УО, мл SV, ml |

65,3 (49,9; 72,95) |

42,7 (38; 54,7) |

0,001 |

|

Отношение Е/А Ratio Е/А |

1,5 (1,5; 1,51) |

1 (0,6; 3,55) |

0,297 |

|

DT, мс DT, msec |

188 (182; 190) |

151 (140; 183) |

0,008 |

|

E’ lat, см/с E’ lat, cm/sec |

12,4 (8,9; 13,8) |

4,71 (4,2; 5,5) |

0,000 |

|

E’ med, см/с E’ med, cm/sec |

9,8 (8,64; 12,1) |

4,1 (3,77; 4,8) |

0,000 |

|

Отношение e/e’, см/с e/e’ ratio, cm/sec |

10,5 (9,2; 12,9) |

11,33 (9,97; 27,1) |

0,235 |

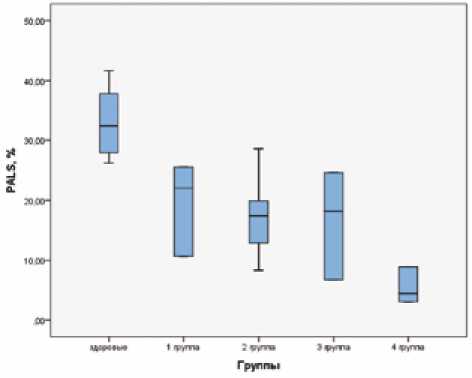

При изучении механической функции ЛП мы получили интересные данные. В контрольной группе пиковая продольная деформация (PALS) была 32,4%, скорость деформации (SRa) – 2,14 см/с–1, что соответствует нормальным значениям по данным предыдущих исследований у здоровых. Однако несмотря на отсутствие различий в объемах ЛП, пиковая продольная деформация достоверно различалась, начиная с 1-й группы, хотя ФВ ЛЖ у этих пациентов была выше 50%. На рисунке 1 показана диаграмма размаха для переменной PALS в исследуемых группах.

В 1-й группе в сравнении с контрольной PALS была статистически значимо ниже, ее медиана составила 22% ( р < 0,000), во 2-й группе – 17,41% ( р < 0,000), в 3-й группе PALS – 18,19% ( р < 0,000), в группе с ФВ ЛЖ менее 30% – 4,43% ( р < 0,000), таблица 5.

При множественном сравнении групп по критерию Краскела – Уоллиса были выявлены значимые различия в переменной PALS. Наиболее значимые различия были при сравнении всех групп пациентов с группой здоровых испытуемых, а также между 1-й и 4-й группами. Скорость деформации (SRa) в 1-й группе пациентов не показала статистически значимых различий в сравнении с контрольной: – 2,15 ( р < 0,297) см/с – 1. Во 2-й, 3-й и 4-й группах скорость деформации достоверно уменьшилась по сравнению с контрольной группой: SRa во 2-й группе составила –1,19 см/с–1 ( р < 0,000), в 3-й группе SRa – 1,58 см/с – 1 ( р < 0,030), в 4-й группе пациентов скорость деформации была – 1,14 см/с – 1 ( р < 0,000) (см. табл. 5).

Таблица 5. Пиковая продольная деформация (PALS) и скорость деформации (SRa)

Table 5. Peak longitudinal atrial strain (PALS) and strain rate (SRa)

|

Показатели Variable |

Контрольная группа Control Group Me ( Q1; Q3 ) |

1-я группа 1st Group Me ( Q1; Q3 ) |

2-я группа 2nd Group Me ( Q1; Q3 ) |

3-я группа 3rd Group Me ( Q1; Q3 ) |

4-я группа 4th Group Me ( Q1; Q3 ) |

|

PALS |

32,4 (27,93; 37,84) |

22,03 (10,66; 25,55) |

17,41 (12,07; 20,77) |

18,19 (6,8; 24,63) |

4,43 (3,02; 8,91) |

|

SRa |

–2,14 (–2,51; –1,79) |

–2,15 (–2,22; –1,11) |

–1,19 (–1,7; –1,07) |

–1,58 (–2,28; –1,24) |

–1,14 (–1,21; и–0,35) |

Примечание: p value PALS: p к–1< 0,000, p к–2< 0,000, p к–3< 0,000, p к–4< 0,000, p 1–2 = 0,334, p 1–3 = 0,332, p 1–4 = 0,004, p 2–3 = 0,930, p2–4 = 0,001, p 3–4 = 0,023. p value SRa: p к–1 = 0,297, p к–2< 0,000, p к–3 = 0,030, p к–4< 0,000, p 1–2 = 0,188, p 1–3 = 0,746, p 1–4 = 0,106; p 2–3 = 0,135, p 2–4 = 0,113, p 3–4 = 0,004. PALS – пиковая продольная деформация левого предсердия, SRa – скорость деформации левого предсердия, к – контрольная группа.

Note: PALS – peak longitudinal atrial strain, SRa – strain rate.

Рис. 1. Диаграмма размаха для переменной PALS Fig. 1. Range plot for the PALS variable

Обсуждение

При ОИМ главным показателем систолической дисфункции является ФВ ЛЖ. Однако зачастую при одинаковой ФВ ЛЖ встречается разный прогноз. Более точному прогнозированию СН помогает изучение диастолической функции ЛЖ, объема ЛП, асинхронии ЛЖ, механической функции ЛП. Механическая функция ЛП включает в себя три фазы: фаза резервуара [4], канала [5] и насоса [6]. Фаза резервуара соответствует диастоле ЛП и начинается с момента закрытия митрального клапана, продолжаясь до его открытия. Фаза канала ЛП начинается с момента открытия митрального клапана и включает в себя фазу пассивного наполнения и диастаза ЛЖ. Волна Е, отображающая начало диастолы ЛЖ, как раз соответствует фазе канала ЛП. С момента начала сокращения ЛП начинается фаза насоса. В фазу насоса предсердия активно сокращаются, выбрасывая кровь в желудочки, что соответствует фазе активного наполнения ЛЖ. По Допплеру, это соответствует волне А диастолы ЛЖ.

Скорость деформации, изучаемая в нашем исследовании, высчитывалась по волне SRa, которая соответствовала фазе насоса ЛП. В отличие от стандартного метода измерения диастолической функции ЛЖ, который измеряется по трансмитральному потоку, измерение деформации ЛП не имеет ограничений при тахикардии и нарушениях ритма и не зависит от угла ультразвукового луча, что, в свою очередь, обеспечивает более точную оценку параметров [11]. Механическая функция ЛП показала высокую прогностическую ценность при диастолической дисфункции ЛЖ [11–13], артериальной гипертензии [14] и фибрилляции предсердий [15].

Согласно полученным результатам, у пациентов с ОИМ пиковая продольная деформация значимо ухудшилась, несмотря на нормальные размеры и объемы ЛП. Даже в группе с ФВ ЛЖ более 50% показатели пиковой продольной деформации достоверно отличались от здоровых испытуемых. По мере того как ухудшалась систолическая функция ЛЖ, также прогрессивно уменьшилось значение продольной деформации, достигая минимального значения (4%) в группе с ФВ ЛЖ менее 30%.

Скорость деформации также коррелировала с ФВ ЛЖ – по мере снижения ФВ ЛЖ уменьшалась и скорость деформации. Однако стоит отметить, что даже в 1-й группе с нормальной ФВ ЛЖ и нормальными показателями ЛП скорость деформации была значительно хуже показателей в здоровой группе.

Все эти ранние изменения механической функции ЛП могут иметь важное прогностическое значение в развитии СН у пациентов с ОИМ.

Выводы

У больных ОИМ в первые сутки с ФВ ЛЖ 50 – 60% по сравнению со здоровыми с такой же сократимостью деформация ЛП была достоверно меньше (PALS 22% vs 32%), р < 0,001.

По мере нарастания систолической дисфункции ЛЖ (снижение ФВ ЛЖ от 50 до 20%) происходит дальнейшее достоверное снижение пиковой продольной деформации ЛП до 4%.

Объем ЛП имел тенденцию к увеличению по мере снижения ФВ ЛЖ, но достоверными стали различия только при снижении ФВ ЛЖ менее 30%.

При этом переднезадний размер ЛП был в пределах нормы в группах с ФВ ЛЖ 30–50% и увеличился только при ФВ менее 30%.

Список литературы Деформация левого предсердия в дебюте острого инфаркта миокарда

- Legallois D., Hodzic A., Milliez P., Manrique A., Dolladille C., Saloux E. et al. Left atrial strain quantified after myocardial infarction is associated with early left ventricular remodeling. Echocardiography. 2022;39(12):1581-1588. https://doi.org/10.1111/echo.15492.

- Pascaud A., Assunção A.Jr., Garcia G., Vacher E., Willoteaux S., Prunier F. et al. Left atrial remodeling following ST-segment-elevation myocardial infarction correlates with infarct size and age older than 70years. J. Am. Heart Assoc. 2023;12(6):e026048. https://doi.org/10.1161/JAHA.122.026048.

- Prastaro M., Pirozzi E., Gaibazzi N., Paolillo S., Santoro C., Savarese G. et al. Expert review on the prognostic role of echocardiography after acute myocardial infarction. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2017;30(5):431-443.e2. https://doi.org/10.1016/j.echo.2017.01.020.

- Hoit B.D. Assessing atrial mechanical remodeling and its consequences. Circulation. 2005;112(3):304-306. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.547331.

- Barbier P., Solomon S.B., Schiller N.B., Glantz S.A. Left atrial relaxation and left ventricular systolic function determine left atrial reservoir function. Circulation. 1999;100(4):427-436. https://doi.org/10.1161/01.cir.100.4.427.

- Suga H. Importance of atrial compliance in cardiac performance. Circulation Research. 1974;35(1):39-43. https://doi.org/10.1161/01.RES.35.1.39.

- Thomas L., Marwick T.H., Popescu B.A., Donal E., Badano L.P. Left atrial structure and function, and left ventricular diastolic dysfunction: JACC State-of-the-Art Review. J. Am. Coll. Cardiol. 2019;73(15):1961-1977. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.01.059.

- Morris D.A., Takeuchi M., Krisper M., Köhncke C., Bekfani T., Carstensen T. et al. Normal values and clinical relevance of left atrial myocardial function analysed by speckle-tracking echocardiography: multicentre study. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2015;16(4):364-372. https://doi.org/10.1093/ehjci/jeu219.

- Kurt M., Tanboga I.H., Aksakal E., Kaya A., Isik T., Ekinci M., Bilen E. Relation of left ventricular end-diastolic pressure and N-terminal probrain natriuretic peptide level with left atrial deformation parameters. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2012;13(6):524-530. https://doi.org/10.1093/ejechocard/jer283.

- Guan Z., Zhang D., Huang R., Zhang F., Wang Q., Guo S. Association of left atrial myocardial function with left ventricular diastolic dysfunction in subjects with preserved systolic function: a strain rate imaging study. Clin. Cardiol. 2010;33(10):643-649. https://doi.org/10.1002/clc.20784.

- Sohn D.W., Chai I.H., Lee D.J., Kim H.C., Kim H.S., Oh B.H. et al. Assessment of mitral annulus velocity by Doppler tissue imaging in the evaluation of left ventricular diastolic function. J. Am. Coll. Cardiol. 1997;30(2):474-480. https://doi.org/10.1016/s0735-1097(97)88335-0

- Morris D.A., Belyavskiy E., Aravind-Kumar R., Kropf M., Frydas A., Braunauer K. et al. Potential usefulness and clinical relevance of adding left atrial strain to left atrial volume index in the detection of left ventricular diastolic dysfunction. JACC Cardiovasc. Imaging. 2018;11(10):1405-1415. https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2017.07.029.

- Ikejder Y., Sebbani M., Hendy I., Khramz M., Khatouri A., Bendriss L. Impact of arterial hypertension on left atrial size and function. Biomed. Res. Int. 2020;2020:2587530. https://doi.org/10.1155/2020/2587530.

- Перуцкий Д.Н., Обрезан А.Г., Осипова О.А., Зарудский А.А. Функция левого предсердия у больных хронической сердечной недостаточностью. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(6):3265. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3265.

- Yoon Y.E., Oh I.Y., Kim S.A., Park K.H., Kim S.H., Park J.H. et al. Echocardiographic predictors of progression to persistent or permanent atrial fibrillation in patients with paroxysmal atrial fibrillation (E6P study). J. Am. Soc. Echocardiogr. 2015;28(6):709-717. https://doi.org/10.1016/j.echo.2015.01.017.