Деформационные свойства материалов при сочетании знакопеременного течения и формоизменения

Автор: Ребяков Юрий Николаевич, Чернявский Олег Федорович

Рубрика: Механика

Статья в выпуске: 11 (270), 2012 года.

Бесплатный доступ

Предложена новая методика испытаний для определения механических характеристик материалов при малоцикловом деформировании с ненулевыми размахами и приращениями неупругих деформаций за цикл. На примере нескольких типичных сталей установлены основные закономерности изменения деформационных свойств вследствие взаимного влияния циклического упрочнения и квазистатического наклепа.

Циклическое неупругое деформирование, накопление деформаций, деформационное упрочнение

Короткий адрес: https://sciup.org/147158702

IDR: 147158702 | УДК: 620.17

Текст научной статьи Деформационные свойства материалов при сочетании знакопеременного течения и формоизменения

Деформационные свойства материалов подробно изучены для двух видов малоциклового нагружения – знакопеременного течения с ненулевыми размахами неупругих деформаций за цикл [1–6 и др.] и прогрессирующего накопления приращений деформаций за цикл [6, 7]. Рост нагрузок и температур в новых конструкциях и, с другой стороны, переход от обеспечения прочности к связанным задачам техногенной безопасности [8] все чаще приводят к необходимости анализа процессов, в которых одновременно отличны от нуля как размахи, так и приращения неупругих деформаций. Свойства материалов в таких условиях не изучены: неизвестны основные закономерности взаимного влияния циклических и квазистатических деформаций, отсутствуют методы проведения испытаний, нет соответствующих стандартов и справочных данных. Среди причин такого состояния одной из главных является, по-видимому, проблема измерений. В процессе испытаний должны фиксироваться размахи полных и пластических деформаций за цикл, приращения деформаций за цикл и полная накопленная деформация вплоть до разрушения. При одинаковых циклических и статических повреждениях за цикл эти величины могут различаться в тысячи и даже десятки тысяч раз, а их измерение проводится чаще всего одним деформометром.

Для преодоления этой основной трудности предлагается использовать блочное нагружение стандартных образцов, в котором каждый блок включает два этапа: вначале жесткое циклическое нагружение с заданным размахом деформаций и числом циклов, а затем увеличение накопленной деформации. При этом приращение деформации в каждом таком блоке задается так, чтобы расчетное отношение накопленного статического повреждения к циклическому равнялось заданной величине (например, единице). Блоки нагружения повторяются вплоть до разрушения образца. Приближенность такого подхода очевидна, но при достаточно большом числе циклов в каждом блоке приращения деформации становятся соизмеримы с шириной петли пластического гистерезиса. Выбор величин размахов деформаций за цикл, числа циклов и приращения деформации в блоке определяется, в частности, возможностями деформометра. Крайними случаями при этом являются долом образца после некоторого числа жестких циклов и такое нагружение, при котором блок содержит один цикл знакопеременного деформирования с последующим приращением деформации.

В качестве примеров, иллюстрирующих, прежде всего, качественные особенности деформационных свойств сталей с учетом взаимного влияния эффектов циклического и статического деформирования, ниже приводятся результаты испытаний сталей 03Х21Н32М3Б (ЭП 864), ЭИ 612 и сплава ХН55МВЦ при различных температурах без длительных выдержек. Для этих сталей в жестких циклах характерно типичное поведение: циклическое упрочнение (или разупрочнение – в зависимости от предшествующей истории) на стадии приработки сменяется стабилизацией с последующим разупрочнением на стадии предразрушения. Испытания проводились при растяжении-сжатии корсетных образцов с фиксацией поперечной деформации ε ′ .

Механика

Деформирование образцов производилось по двум программам. В первой из них вначале производилось жесткое циклическое деформирование с постоянным заданным размахом пластической деформации за цикл δε ′ p . Затем следовал статический долом, т.е. монотонное увеличение деформации вплоть до разрушения. Испытания проводились при различных размахах деформации и различных числах циклов N . Полученная диаграмма деформирования сопоставлялась с диаграммой однократного (без циклических нагружений) деформирования.

В испытаниях по второй программе проводилось блочное нагружение образца: выполнялось N жестких циклов с заданным постоянным размахом пластической деформации за цикл δε ′ p , после этого давалось приращение деформации ∆ ε ′ p , величина которого обеспечивала равенство расчетных статического и циклического повреждений в каждом блоке. Такие блоки из двух этапов с примерно равными повреждениями повторялись вплоть до разрушения образца. Статическое повреждение в блоке определялось как отношение приращения деформации за цикл δε ′ p к разрушающей деформации при статическом нагружении ε ′ f . Циклическое повреждение определялось как отношение числа циклов в блоке N к разрушающему Nf при том же размахе деформации за цикл. Величины ε ′ f и Nf вычислялись с использованием справочных данных [6], полученных ранее при испытаниях на той же установке.

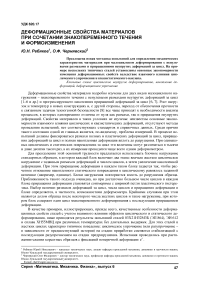

Типичные результаты испытаний с доломом после одного блока жестких циклов иллюстрирует рис. 1. Положение и форма диаграмм долома зависят от циклического упрочнения (разупрочнения), накопленного на предыдущем этапе. Только для циклически стабильных материалов диаграмма долома может совпадать с диаграммой статического однократного деформирования.

При достаточно заметной ширине петли пластического гистерезиса переход от этой петли к диаграмме статического деформирования (долома) происходил плавно, без сколько-нибудь заметных изломов. В точке реверса при выходе из петли гистерезиса касательная к диаграмме до-лома являлась касательной к продолжению петли гистерезиса. Этот факт, по-видимому, объясняется «памятью» материала. Носителями «памяти» являются остаточные микронапряжения и изменения структуры, которые в момент выхода из петли гистерезиса соответствуют предшествующему процессу циклического деформирования. Можно отметить, что при упругой разгрузке и повторном нагружении (т.е. при исчезающе малой ширине петли гистерезиса) остаточные микронапряжения и изменения структуры также весьма малы, но, как известно, даже их сравнительно небольшое влияние обычно отчетливо проявляется при испытаниях.

Рис. 1. Кривые деформирования ( ε ′ = ∆ dId 0 ). Кривая 1 соответствует статическому нагружению.

а) ЭП864, 600 °С. 2 , 3 , 4 – долома после циклического упрочнения на базе 1 , 25 и 450 циклов;

б) ХН55МВЦ, 400 °С. 2 –долом после 285 циклов при δε ′ = 0,187 %; в) ЭИ-612, 650 °С. 2 – долом после 210 циклов

Следующей важной особенностью диаграммы долома для всех испытанных материалов является весьма медленное «забывание» циклического упрочнения (или разупрочнения) при увеличении накопленной деформации (статического повреждения). В соответствии с полученным на этапе циклического деформирования циклическим упрочнением диаграмма долома проходит

Ребяков Ю.Н., Деформационные свойства материалов Чернявский О.Ф. при сочетании знакопеременного течения и формоизменения выше (при разупрочнении – ниже) кривой однократного монотонного деформирования. С увеличением накопленной деформации расстояние между этими кривыми постепенно уменьшается, но к моменту разрушения образца может оставаться значительной частью той величины, которая имела место в момент выхода из петли гистерезиса даже в случае, когда циклическое повреждение является небольшим. При этом положение кривой долома, определяемое величиной циклического упрочнения или разупрочнения, зависит от размаха пластической деформации и числа циклов.

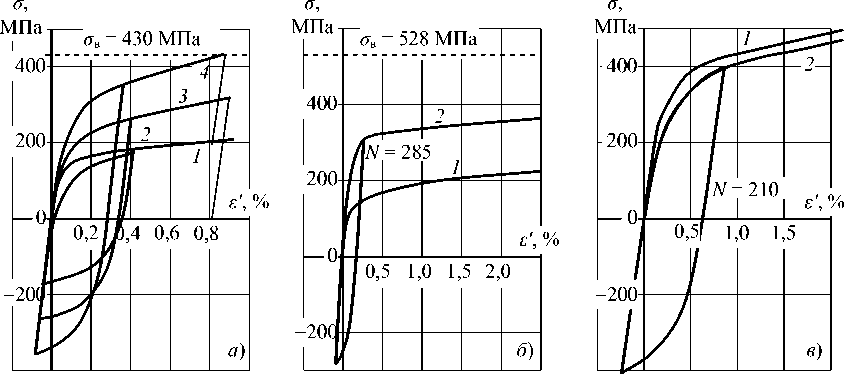

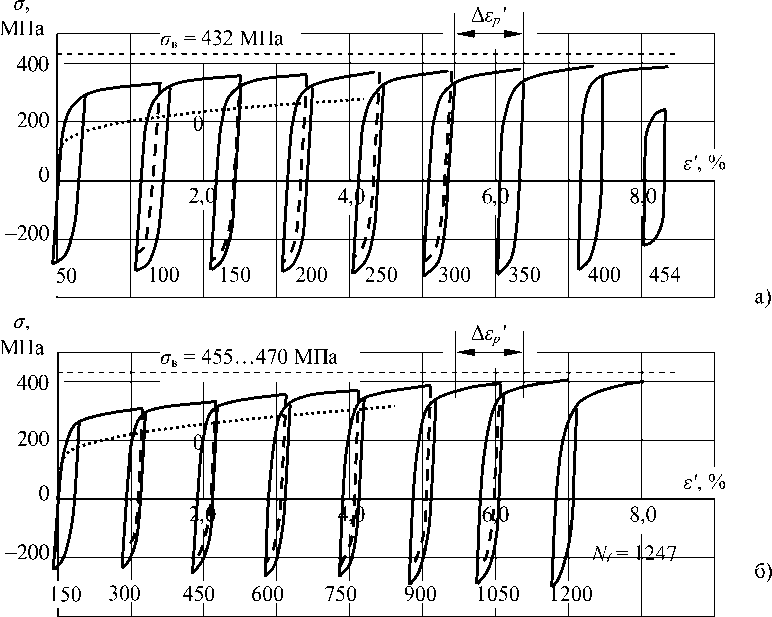

Результаты испытаний по второй программе (блок жестких циклов и последующее приращение деформации с примерно таким же расчетным повреждением, какое было накоплено в блоке жестких циклов) иллюстрирует рис. 2. Штриховые линии здесь соответствуют первому полуциклу каждого блока, сплошные – последнему циклу. Числа под петлями гистерезиса показывают общее число циклов от начала нагружения до конца данного блока. Последним был блок, в котором образовывалась макротрещина. Начальный участок кривой статического однократного деформирования обозначен 0, предел прочности σ в .

^£ p ‘ = 0,27%; б) ЭП864, 400 °С; в) ЭИ612 при 650 °С; ^£p' = 0,726 %, ^£р' = 0,2 %

Механика

Рис. 2 показывает, что все отмеченные выше характерные особенности диаграмм деформирования, обнаруженные при доломе после жестких циклов, полностью сохраняются при блочном нагружении: кривая однократного деформирования не характеризует процесс накопления деформаций; выход из пели гистерезиса соответствует обобщенной кривой; циклическое упрочнение (разупрочнение) существенно влияет на накопленные деформации, но форма петель слабо зависит от статических повреждений в широком диапазоне последних. Очевидно, что эти особенности сохранятся и в том случае, когда блок будет содержать один цикл с последующим приращением деформации.

Вместе с тем необходимо отметить, что стабильное накопление остаточных перемещений было обусловлено чередованием в каждом блоке циклического разупрочнения и наклепа, вызванного увеличением статического повреждения. Этот механизм деформирования отличается от общепринятых представлений о том, что стабильное прогрессирующее формоизменение возможно лишь при отсутствии деформационного упрочнения [7].

Список литературы Деформационные свойства материалов при сочетании знакопеременного течения и формоизменения

- Прочность при малоцикловом нагружении: Основы методов расчетов и испытаний/С.В. Серенсен, Р.М. Шнейдерович, Н.А. Махутов и др. -М.: Наука, 1975. -288 с.

- Махутов, Н.А. Конструкционная прочность, ресурс и техногенная безопасность: в 2 ч./Н.А. Махутов. -Новосибирск: Наука, 2005. -Ч. 1. Критерии прочности и ресурса. -493 с. -Ч. 2. Обоснование ресурса и безопасности. -610 с.

- Мэнсон, С. Температурные напряжения и малоцикловая усталость/С. Мэнсон. -М.: Машиностроение, 1974. -344 с.

- Москвитин, В.В. Циклические нагружения элементов конструкций/В.В. Москвитин. -М., Наука, 1981. -344 с.

- Гохфельд, Д. А. Пластичность и ползучесть элементов конструкций при повторных нагружениях/Д.А. Гохфельд, О.С. Саадаков. -М.: Машиностроение, 1984. -256 с.

- Механические свойства сталей и сплавов при нестационарном нагружении: справочник/Д.А. Гохфельд, Л.Б. Гецов, К.М. Кононов и др. -Екатеринбург: УрО РАН, 1996. -408 с.

- Гохфельд, Д.А. Несущая способность конструкций при повторных нагружениях/Д.А. Гохфельд, О.Ф. Чернявский. -М.: Машиностроение, 1979. -263 с.

- Безопасность России: правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты: анализ риска и проблем безопасности: в 4 ч./Н.В. Абросимов, А.И. Агеев, В.В. Аладинский и др. -М.: Знание, 2006. -Ч.1. Основы анализа и регулирования безопасности. -639 с.