Деятельность по формированию критического мышления студентов вуза в целях обеспечения их информационно-психологической безопасности

Автор: Астахова Людмила Викторовна

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 29 (129), 2008 года.

Бесплатный доступ

Обоснована необходимость и структура деятельности по формированию критического мышления студентов вузов в целях обеспечения их информационно-психологической безопасности: ее цели, объекты, субъекты, процессы, средства и результаты. Сформулировано определение критического мышления в контексте информационно-психологической безопасности. Показаны возможности использования структурно-функциональных свойств критического мышления для диагностики его уровня.

Критическое мышление, информационно-психологическая безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/147149350

IDR: 147149350 | УДК: 067

Текст научной статьи Деятельность по формированию критического мышления студентов вуза в целях обеспечения их информационно-психологической безопасности

Проблема формирования критического мышления (КМ) активно изучается как отечественными, так и зарубежными учеными и практиками. Защищаются диссертации, издаются монографии, разрабатываются и внедряются технологии его формирования. Так, педагогическая технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП), разработанная в середине 90-х годов американскими преподавателями (Джени Д. Стил, Кертис С. Меридит, Чарльз Темпл и Скотт Уолтер), вызвала всплеск интереса в России. С 2002 года началась реализация проекта «РКМЧП в высшей школе», направленного на адаптацию названной технологии в образовательном пространстве высшей школы. В .А. Попков и А.В Коржуев в рамках исследования дидактики высшей школы выявили особенности КМ студентов, выделили критерии критической насыщенности учебных материалов. Учебные тексты как средство формирования КМ студентов изучила Н.И.Мерзликина; формирование КМ студентов в образовательном процессе вуза рассмотрела И.А. Мороченкова; методику развития КМ учащихся в рамках преподавания философии разработала Л.В. Хохлова и др.

Заметим, что объектом внимания отечественных и зарубежных специалистов выступает, в основном, КМ в его познавательных аспектах. Однако другая важнейшая сторона КМ - защитная - остается, к сожалению, малоизученной. Между тем, защитная функция КМ весьма актуальна сегодня в России. Это связано с процессами формирования информационного общества, провозглашением свободы информации, увеличением ее объемов, а также с девальвацией нравственных ценностей в российском обществе, вызвавшей негативные процессы манипулирования информацией (ее сокрытия и искажения, дезинформации). «Доктрина информационной безопасности Российской

Федерации» (2000 год) и «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации» (2007 год) - это документы, которые демонстрируют серьезную озабоченность государства усиливающимися угрозами индивидуальному, групповому и общественному сознанию, угрозами информационнопсихологической безопасности (ИЛЬ) и ставят серьезные задачи по решению названных проблем.

В числе методов решения этих задач названы правовые, организационные, технические и экономические методы. Считаем, что формирование КМ является одним из самых эффективных способов организационной защиты личности от информационно-психо-логических воздействий (ИПВ). Главным фактором эффективности формирования КМ студента вуза в контексте информационнопсихологической безопасности (ИПБ) является усиление его мотивационной структуры за счет включения в нее потребности в безопасности, которая является естественной потребностью человека.

В качестве элементарной единицы анализа критического мышления выступает мыслительное действие. В гносеологическом смысле - это элементарный акт субъектнообъектного взаимодействия.

Рассмотрим три относительно самостоятельных совокупности структурнофункциональных свойств критического мышления.

-

1. Интенциальные свойства мыслительного действия субъекта КМ, определяемые его целями, установками.

-

2. Инструментально-операциональные свойства субъекта КМ, определяемые

-

3. Кондициональные свойства КМА, определяемые условиями мыслительных действий субъекта.

средствами и формами критического мышления.

Интенциальные свойства КМ. Действия субъекта КМ должны быть отрефлектированы в свете целевой установки на обнаружение угроз негативных информационно-психологических воздействий (НИПВ), угроз информационно-психологической безопасности личности. Эта целевая установка определяет и характер задач, стоящих перед субъектом КМ. Это задачи на нахождение в тексте «следов» НИПВ. Это значит, что мыслительные действия субъекта КМ носят операционнопоисковый характер: искомый «угроз-образ»

Деятельность по формированию критического мышления студентов вуза... текста найден, если НИПВ идентифицировано и установлена его категориальная принадлежность. Задачам на нахождение «угроз-образов» текста соответствуют вопросы с указательно-категориальными свойствами:

-

• что (принадлежность НИПВ к определенному виду),

-

• каким образом, как осуществляется НИПВ,

-

• для чего (цели НИПВ ) и др.

Инструментально-операциональные свойства КМ выражают содержание мышления в языковых (семантико-синтаксических), понятийно-логических и нагляднообразных формах.

Языково-синтаксические свойства несут ответственность за построение мыслей субъекта КМ в соответствии с грамматическими нормами языка, языково-семантические - за смысловую правильность выражения мысли с учетом ее предметного соответствия текстам.

Понятийно-логические формы способствуют выработке общих представлений о НИПВ по следующей схеме:

-

• выявление «воздействующего», «угрозного» свойства текста,

-

• изоляция этого свойства от других свойств текста,

-

• формальное выражение данного свойства в виде определения места НИПВ в системе классификации ИПВ.

Наглядно-образные средства КМ. В процессе отражения смысла текста, являющегося синтезом чувственного и рационального мышления, образуется особая разновидность наглядного мышления - КМ, которое воспроизводит то, что невозможно увидеть в процессе чувственного созерцания документа: его «угрозную» сущность. Как видим, речь здесь идет не о вещной (материальной), а о смысловой наглядности текста. Иными словами, КМ делает наглядной «угрозную» сущность текстов в мысленных «угроз-образах», которые затем материализуются в речи или адекватных реакциях на данный текст. Выявленное знание субъекта КМ о НИПВ текста - это не копия текста, а итог познания, фиксирующий в чувственной форме его основные рациональные результаты, это «мост», соединяющий тексты и их угроз-образы с реальным миром. Поэтому КМ имеет отношение не к сфере воспроизведения знания в его чистом виде, а к сфере деятельностного воспроизведения, к сфере преобразования знания, зафиксированного в текстах.

Мышление - это всегда интерсубъектная деятельность, и любой его акт всегда является коммуникативным. Поэтому в основе КМ лежат три универсальных способа интерсубъектного мышления: диалог, игра и понимание.

Говоря о диалогическом характере КМ, мы акцентируем внимание на вопросноответных формах КМ, говорим о необходимости для субъекта КМ умения спрашивать, риторических способностях, т.е. затрагиваем формы совместной мыслительной деятельности субъекта КМ и автора текста - субъекта НИПВ. Диалог - это форма КМ.

За содержание КМ субъекта отвечает другой способ мышления - понимание. Полнота и адекватность понимания «угрозной» сущности текста зависит от интен-циальных и инструментально-операциональных возможностей субъекта, насколько в совершенстве владеет он языком и логикой, синтаксическими и семантическими правилами и приемами определения значений, от наработанного им когнитивно-информационного базиса, а также его опытности. Понимание - это содержание КМ.

Игровой аспект КМ является источником новизны знания, являющегося продуктом мыслительной деятельности субъекта КМ. Без игровых мыслительных действий, без способности реконструировать текст согласно адекватной реальности субъект КМ не сможет понять воздействующего вектора текста, а также дать его интерпретацию, адекватную реальности, которая может стать новым научным знанием. Новизна полученного субъектом КМ знания может быть достигнута исключительно за счет специфического качества игрового мышления субъекта КМ -его комбинаторности - многообразного сочетания операций по включению текста в различные информационные контексты, за счет их вариационности и многоходности. Игра - источник получения нового знания в результате КМ.

Наконец, кондициональные свойства КМ. Мыслительно-критическая деятельность субъекта зависит от социально-культурных факторов, от эмоциональных, волевых и мнемических процессов, а также от внут-римыслительных предпосылок (потребностей, мотивов, ценностных ориентаций, мировоззрения, стиля мышления, установок, норм, идеалов).

Предпринятое обоснование структурнофункциональных свойств КМ позволяет сформулировать 2 его определения.

С психологической точки зрения КМ в контексте информационно-психологической безопасности - это разновидность мыслительной деятельности, результатом которой является создание «угроз-образов» текстов (обнаружение фактов НИПВ, выявление субъектов НИПВ и понимание их целей, методологии и процессов воздействия), а также формирование интерпретационных образов адекватных действий-реакций на данный текст.

С философской точки зрения КМ в контексте информационно-психологической безопасности - это разновидность чувственно-рационального отражения НИПВ, заложенных в текстах, которое осуществляется и на основе слов естественного языка, и на основе классификационных матриц НИПВ. Критическое мышление состоит из 3 компонентов: анализируемого текста как потенциального носителя элементов ИПВ, собственно формирования «угроз-образов» этого текста и, наконец, матриц, на основе которых формируются эти образы.

Исключительно с психологической точки зрения мы можем говорить о сходстве высокого и низкого уровня КМ. С философской точки зрения они отличаются тем, что рациональное отражение «угроз-образов» текстов осуществляется в них на основе совершенно различных матриц сознания. Субъект с высоким уровнем КМ использует адекватные системные классификации ИПВ.

В 2001-2007 годах на кафедре «Информационная безопасность» ЮжноУральского государственного университета в рамках специальности 090103 «Организация и технология защиты информации» выявлены педагогические условия формирования КМ как средства обеспечения информационнопсихологической безопасности студентов вуза. Результаты исследования отражались в публикациях автора настоящей статьи [1-5].

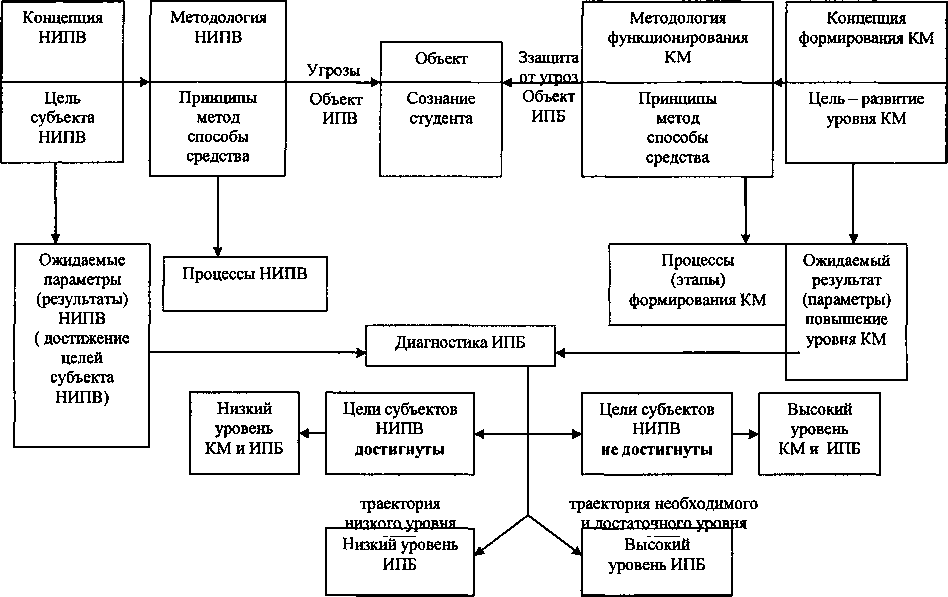

Главным условием формирования КМ как способа обеспечения информационно-психологической безопасности студентов вуза является создание модели формирования КМ, которая изображена на рисунке.

Деятельность по формированию критического мышления студентов вуза...

низкий уровень высокий уровень

КМ КМ

Модель формирования КМ студентов вуза как способа обеспечения их ИПБ

Мы включаем в эту модель:

-

• образовательную цель - форирование КМ в контексте ИПБ,

-

• объекты (студенты) и субъекты (преподаватели определенных учебных дисциплин) этой деятельности,

-

• основные этапы (процессы) формирования КМ,

-

• методологию (принципы, средства и методы) формирования КМ,

-

• желаемый результат формирования КМ, методы и средства диагностики КМ студентов.

Субъектами формирования КМ в целях обеспечения ИПБ могут быть преподаватели любой дисциплины, однако ключевую роль в этой деятельности играют преподаватели психологических дисциплин: «Психология», «Социальная психология», специальный курс «Информационно-психологическая безопасность личности и общества» и др.

Защитная функция КМ оказывает существенное влияние на процессы, методологию и диагностику результатов его формирования. Особенность модели формирования КМ в контексте информационно-психологической безопасности заключается в том, что она является зеркальным отражением модели НИПВ на этого субъекта. Как показано на рисунке, каждой модели НИПВ (со специфическими субъектами, целями, процессами и средствами) соответствует специфический вариант модели формирования КМ (со специфическими процессами и средствами).

Поэтому традиционные процессы формирования КМ предваряются специфическим этапом - тльным изучением матриц HUB - тмы деятельностных «угроз-моделей», или моделей ИПВ, составными частями которых являются цели НИПВ, их субъекты, методы и средства, процессы и результат. Этих моделей может быть много, каждая из них может основываться на одном из критериев классификации угроз ИЛЬ личности:

-

• способ воздействия (внушение, манипуляция, убеждение и т.д.),

-

• предмет воздействия (конституционные права человека, конституционные свободы человека, общность группы, нравственные ценности, достоинство личности),

-

• цель воздействия (подчинение индивида или социума, дезорганизация

функционирования индивида или социума, уничтожение),

-

• уровень контактности (непосредственные, опосредованные),

-

• средства воздействия (СМИ, виртуальные, энергоинформационные, психоаналитические, нейролингвистические, психотронные),

-

• форма проявления (нарушение адекватности, нарушение доступности, нарушение конфиденциальности, нарушение полноты, избыточность информации, нарушение актуальности) и др.

Именно эта система моделей (матриц) Ш1В лежит в основе обнаружения в текстах фактов ИПВ, «угрозной» сущности текстов.

Специфичной является и методология формирования КМ, основанная на приоритетном использовании диалогических, понимающих и игровых форм обучения, иллюстрирующих особенности самой критически-мыслительной деятельности.

Кроме того, чрезвычайно важным представляется выявление методологических подходов к отбору содержания учебного материала о КМ и ИНЬ в курсах психологии и социальной психологии, разработка специального курса «Информационно-психологическая безопасность личности и общества», а также создание специфического учебнометодического обеспечения названных дисциплин, выбор средств, методов обучения и контроля, форм учебно-воспитательной работы в этом направлении. Особенность учебнометодического обеспечения самостоятельной работы студентов заключается в создании базы данных текстов из средств массовой информации, тщательно отобранных по уровням угроз, по их целевой и объектной направленности, по носителям и др. Методологический компонент модели диктует особые требования к субъекту педагогической деятельности.

Наконец, весьма и весьма специфична диагностика уровня критического мышления, невозможная без оценки результативности ИНН на студента в процессе диагностического мониторинга. Считаем, что в основу диагностики должны быть положены обоснованные в настоящей статье свойства КМ: интенциальные, операциональные и кондициальные.

Реальное повышение уровня КМ будущих специалистов по защите информации позволило кафедре с 2007 года приступить к изучению специфики формирования КМ как средства И11Ь студентов других специальностей.

Таким образом, рассмотрение критического мышления в контексте информационно-психологической безопасности обнаруживает ярко выраженные специфические особенности, учет которых, вне всякого сомнения, способствует повышению результативности формирования этих компетенций у студентов вуза.

Список литературы Деятельность по формированию критического мышления студентов вуза в целях обеспечения их информационно-психологической безопасности

- Астахова, Л.В. Информационно-аналитическая подготовка специалистов по защите информации в вузе/Л. В. Астахова//Проблемы образования в области информационной безопасности: Сб. тр. второй межвузовской научно-методической конференции. -М.: Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России, 2007.

- Астахова, Л.В. Информационная безопасность в профессиональном образовании: содержание понятия и особенности методологии/Л.В. Астахова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура». -Челябинск, 2004. -Вып.З. -№2.

- Астахова, Л.В. Герменевтика как методологический стандарт обеспечения информационно-психологической безопасности личности в гуманитарном образовании/Л.В. Астахова.//Новые университеты: роль информационных технологий в становлении гуманитарного образования: Сб. науч.тр. Регион. Научн.-практ конф 22-23 мая 2003 года. -Челябинск: ЮУрГУ, Институт «Открытое общество (Фонд Сороса) Россия», 2003.

- Астахова, Л.В. Гносеологический статус информационной деятельности/Л.В. Астахова//Наука и технологии: Специальный выпуск Научных трудов XXI11 Российской школы по проблемам науки и технологий. -М.: Российская академия наук, ВАК РФ, Межрегиональный совет по науке и технологиям, 2003.

- Астахова, Л.В. Информационно-психологические угрозы безопасности/Л.В. Астахова//Мир без границ -война без фронтов?: монография. -Челябинск: ЮУрГУ, 2002.