Деятельность Реввоенсовета Республики / СССР по организационному укреплению Красной армии в период ее перевода на мирное положение (1921-1923 гг.)

Автор: Воронов Виталий Николаевич, Романова Надежда Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 1-1 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются основные направления деятельности Реввоенсовета Республики/СССР по организационному укреплению Красной армии по окончании Гражданской войны и в период перевода ее на мирное положение. Показывается, что одновременно с сокращением армии Реввоенсоветом Республики/СССР проводились мероприятия по укреплению технически оснащенных родов войск, реорганизации системы управления, улучшению технического оснащения армии.

Реввоенсовет республики/ссср, красная армия, организационное укрепление, повышение боеспособности, сокращение армии

Короткий адрес: https://sciup.org/148201717

IDR: 148201717 | УДК: 355/359.07

Текст научной статьи Деятельность Реввоенсовета Республики / СССР по организационному укреплению Красной армии в период ее перевода на мирное положение (1921-1923 гг.)

«Мы рассчитываем, что громадный опыт, который за время войны приобрела Красная армия и ее руководители, поможет нам улучшить теперь ее качества. И мы добьемся того, что при сокращении армии мы сохраним такое основное ядро ее, которое не будет возлагать непомерной тяжести на Республику в смысле содержания, и в то же время при уменьшенном количестве армии мы лучше, чем прежде, обеспечим возможность в случае нужды снова поставить на ноги и мобилизовать еще большую военную силу»1.

Основные направления укрепления обороны, перестройки и повышения боеспособности Красной армии наметил Х съезд РКП(б) (март 1921 г.): сохранение регулярной армии с частичным переходом к территориальным формированиям, реорганизация и перевод армии на мирное положение, сокращение ее численности и улучшение материально-технического снабжения, усиление специальных, технических войск, укрепление Военно-морского флота.

Развернутое постановление Х съезда РКП(б) по военному вопросу содержало конкретные способы и средства повышения боеспособности и политико-моральных качеств Красной армии. Съезд признал необходимым:

-

- существенно увеличить количество коммунистов в армии, укрепить армейские парторганизации и политорганы;

-

- увеличить удельный вес рабочих;

-

- тщательно обследовать социальное происхождение, политические и боевые качества командного состава и произвести соответствующие перемещения;

-

- обратить исключительное внимание на технические войска – артиллерийские, пулеметные, автоброневые, авиационные, инженерные и пр.,

приняв все меры к повышению их политического и боевого уровня и материально-технического обеспечения;

-

- принять меры к возрождению и укреплению Красного военного флота; укомплектовывать личный состав флота моряками-коммунистами и призывниками преимущественно из фабрично-заводских рабочих;

-

- сохранить, улучшить и укрепить партийнополитический аппарат Красной армии;

-

- армейским партийным и политическим органам крепить связь, налаживать взаимоотношения с местными парторганизациями и населением;

-

- обратить особое внимание на политикопросветительную работу2.

Характеризуя процесс организационного укрепления Вооруженных сил в рассматриваемый период, М.В. Фрунзе, занимавший высокие партийные и военные посты в государстве3, ссылался на объективные трудности исторического момента: «1921-1922 гг. были первоначальным периодом НЭПа, когда все наши хозяйственные аппараты перестраивались, приспособлялись к работе на основах хозяйственного расчета, к работе на рыночных условиях, когда мы пережили грандиозный голод 1921 г. Естественно, что в это время не было еще сколько-нибудь крепкой материальной базы. Доход от промышленности, который государство имело в 1922-1923 гг., равнялся ничтожной сумме – 4,5 млн. р.»4.

Однако характер проводимой демобилизации зависел не только от отсутствия надежной хозяйственной опоры, но и четкой концептуальной основы строительства, дальнейшего военного твердого порядка прохождения службы, поэтому процесс сокращения армии происходил «судорожно, скачками, без соблюдения элементарной плановости»5.

Об условиях, в которых находился переменный личный состав РККА к началу 1921 г., красноречиво говорят архивные документы, представляющие собой материалы ВМИ РВСР обследования Контрольной комиссией труда и здравоохранения Военно-морской инспекции РВСР санитарного состояния войск одной из частей 2-й армии, расположенной в г.Воронеже, от 28 ноября 1920 г. №4516: «Скученность. Помещения заняты двухъярусными нарами, красноармейцы буквально прикованы к своим нарам, на них они спят, едят, хранят вещи. Мебели нет совершенно, столовых нет. Помещения полутемные, освещаются коптилками. Окна застеклены или в верхних, или в боковых ярусах, остальные заложены кирпичом. Электроосвещение не функционирует из-за отсутствия лампочек.

…Отопление почти отсутствует. Дрова дос- тавляются только для варки пищи и топки бань. Для топки казарм приносятся красноармейцами в 6-7 верстах вязанками. Были случаи, когда красноармейцы не получали горячей пищи. Недостает мыла, белья. Матрацы – грязные грубые мешки, белье имеют не более 50%»6.

В реальном воплощении задача совмещения масштабной демобилизации армии с одновременным повышением ее боеспособности оказалась вдвойне сложной.

Еще до съезда – в конце 1920 г. и начале 1921 г. – на ряде пленумов ЦК РКП(б) были решены все важнейшие вопросы демобилизации армии. 8 апреля 1921 г. Совет Труда и Обороны утвердил комиссию по демобилизации, в которую вошли Ф.Э. Дзержинский, М.И. Калинин, Э.М. Склян-ский и др. ЦК РКП(б) неослабно контролировал деятельность Реввоенсовета Республики по проведению демобилизации.

-

8 апреля 1921 г. вопрос о демобилизации в армии обсуждался на заседании Политбюро ЦК РКП(б), которое постановило: «Признать необходимым радикально изменить быстроту демобилизации. Доклады демобилизационной комиссии и Председателя Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцкого назначать 2 раза в месяц»; «Поручить Э.М. Склянскому разработать и провести через Реввоенсовет Республики точные предположения и исчисления в связи с условием доведения армии до 1 млн. и до 1,5 млн., включая все добавочные части»7.

Однако 10 апреля 1921 г. Главком РККА С.С. Каменев направил в Реввоенсовет Республики доклад за №120/24, в котором проанализировал состояние армии и подчеркнул, что численность армии, по его мнению, должна определяться в 1890000. Норма в 1,5 млн. и 1 млн. причинила бы армии ничем не поправимый вред8.

Тем не менее демобилизация Вооруженных сил была проведена в три этапа:

-

1) декабрь 1920 г. – декабрь 1921 г. – с 5,5 млн. до 1,6 млн.;

-

2) май-октябрь 1922 г. – до 800 тыс.;

-

3) январь-февраль 1923 г. – до 600 тыс. чел.9

Одной из основных позиций преобразования организационных начал Красной армии в период перевода ее на мирное положение стало значительное поэтапное сокращение численности личного состава регулярных войск в сочетании с применением милиционной системы комплектования Вооруженных сил через Всевобуч, при этом основная, непосредственная роль отводилась РВСР.

Интенсивное сокращение численности личного состава РККА требовало от Реввоенсовета Республики/СССР проведения значительной организационной работы, которая, судя по анализу протоколов заседаний РВСР и других ис- точников, заключалась: в укреплении передовых, технически оснащенных родов войск за счет первоочередного сокращения тыловых10; реорганизации системы управления; совершенствовании боевой подготовки.

Несмотря на отсутствие четкой плановости в процессе сокращения армии, и это признавали военные и политические лидеры того време-ни11, четко прослеживается первоочередная задача – формирование передовых, технически оснащенных родов войск.

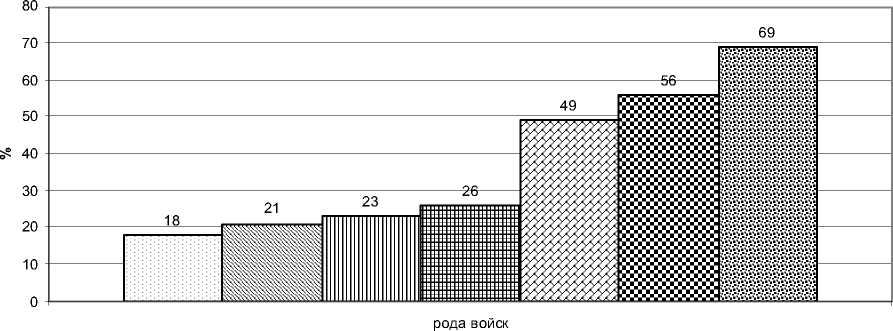

Были приняты меры по повышению удельного веса боевого элемента в войсках. Наибольшему сокращению подвергались тыловые части и учреждения, меньшему – строевые части и еще меньшему – кавалерийские и технические войска (рис. 1)

На основе предложений по сокращению численности войск, внесенных на совещании РВСР с командующими войсками, проходившем 5-11 мая 1922 г. (после получения указаний правительства), авторами составлена диаграмма, которая наглядно демонстрирует тенденцию укрепления в первую очередь технически оснащенных войск и обеспечения их командирами «новой формации», поскольку самому малому сокращению планировалось подвергнуть военно-учебные заведения. В докладе начальника Штаба РККА П.П. Лебедева содержалось предложение увеличить на 18% переменный состав военных учебных заведений за счет постоянного12.

В результате удельный вес боевого элемента в войсках заметно возрос. Если в начале 1921 г. бойцы составляли 30% от всей численности Красной армии, то в конце года их удельный вес достиг 36,5%. За этот же период удельный вес строевых частей возрос с 68 до 80%. Особенно сильно увеличились технические войска. К концу года удельный вес авиации возрос в 2 раза, артиллерии – почти в 2 раза, инженерных войск – в 1,5 раза, войск связи – почти в 1,5 раза13.

В рамках организационного укрепления Вооруженных сил, помимо сокращения численности армии, проводились мероприятия по корректировке функций. Так, 9 января 1922 г. на заседании Реввоенсовета Республики в который раз был рассмотрен вопрос о нецелесообразном использовании войск по охране государственных объектов: «В отношении постов рассмотреть вопрос о привлечении к этому агентуры ВЧК взамен нынешних воинских постов, как явно нецелесообразных, ведущих только к бесцельному расхищению человеческой силы и разложению частей»14.

Среди мероприятий по реорганизации центрального военного аппарата одним из наиболее важных было создание 10 февраля 1921 г., на основании постановления РВСР №336/41 от 29 января 1921 г., единого Штаба РККА.

Штаб РККА – центральный орган оперативно-стратегического руководства, ведавший разработкой основ обороны государства, организации Вооруженных сил, управлением, боевой подготовкой и т.д. Штаб РККА являлся основным исполнительным органом РВСР15.

Важное значение для централизации военного управления имело решение Политбюро ЦК РКП(б) от 9 августа 1923 г. «Об объединении верхушечных органов военного и морского комиссариатов» в единый общесоюзный орган – Наркомат по военным и морским делам (Наркомво-енмор) с сохранением существующей автономии низовых органов морского ведомства16. Таким образом, осуществляемые мероприятия по реорганизации армии позволяли экономить финансо-

□ Военно-учебные заведения шТехнические войска шФлоти Конница 0Стр оевые части 0Управленияш Тыловые учр еждения

Рис. 1. Проект сокращения РККА по родам войск, принятый на совещании РВСР с командующими войсками 5-11 мая 1922 г.

вые средства и направлять их на улучшение материального обеспечения Вооруженных сил.

На необеспеченность современной боевой техникой неоднократно указывал и М.В. Фрунзе: «… слабейшее место нашей обороны»17.

Реввоенсовет Республики/СССР прилагал всемерные усилия к обеспечению паритета по вооружению со странами – возможными противниками в предстоящей войне. Из доклада, представленного Броневым военно-техническим советом на совещании командующих войсками 13 августа 1921 г., по располагаемым сведениям, во Франции на тот момент в арсенале имелось 5 тыс. танков (по другим данным – 6 тыс.); в Англии – более 5 тыс., а также в лимитрофных государствах: Финляндии – 10; Латвии – 6; Литве – 3; Польше – 140; Румынии – 30; Чехо-Словакии – 7618.

На 1 октября 1923 г. Красная армия против тяжелой техники потенциального противника располагала 956 орудиями (55 артиллерийских дивизионов и 45 отдельных батарей)19.

Проблему технической оснащенности Красной армии из-за недостатка бюджетных средств Реввоенсовету Республики/СССР приходилось решать различными вспомогательными путями:

-

– за счет сохранения ремонта уже имеющегося вооружения и техники;

– содействия восстановлению и развитию отечественного промышленного комплекса;

– на концессионных началах.

Анализ показывает, что одним из наименее затратных путей улучшения материально-технического оснащения РККА можно определить усилия РВСР по сохранению имеющегося вооружения, которые, с одной стороны, имели целью решение проблемы в прямой постановке проблемы, с другой – являлись средством для поддержания дисциплины среди красноармейцев. Свидетельством тому служат два приказа РВСР: №1991 от 31 июля 1921 г. «О бережном обращении, уходе и содержании оружия» (Политуправлению РККА предписывалось подготовить агитационную кампанию с целью поднятия сознательности в войсках по бережному отношению к оружию)20 и №2412 от 24 октября 1921 г., согласно которому виновные в небрежном обращении и хранении оружия подвергались дисциплинарному наказанию вплоть до привлечения к суду21.

Несмотря на неоспоримые преимущества указанного пути решения проблемы, он не мог носить универсальный характер в силу того, что на повестке дня все в большей степени вставал вопрос модернизации вооружения, который без восстановления отечественного военно-промышленного комплекса преодолеть было невозможно.

Реввоенсовет Республики/СССР брал на себя организационную и координационную роль по всем направлениям оснащения РККА. На заседании РВСР от 7 февраля 1921 г. было поручено ЧУСО организовать в течение 3 месяцев производство 45 тыс. винтовок в месяц и по 45 млн. винтовочных и ружейных патронов22. На этом же заседании была разработана мера по обеспечению данного решения – «содействие заводам как в квалифицированной, так и неквалифицированной рабочей силе»23. В условиях начавшейся демобилизации армии данная мера была вполне реальной, задача – выполнимой.

Наибольшего внимания, соответственно, и затрат требовала реконструкция Красного флота, состояние которого на тот момент было пла-чевным24. В результате отделения Финляндии, Латвии и Эстонии судостроительная база страны лишилась 6 верфей и заводов. Из 5 оставшихся южные заводы сильно пострадали в результате интервенции и Гражданской войны.

15 февраля 1921 г. военно-морским ведомством в Реввоенсовет Республики был представлен Проект декрета о воссоздании флота, который должен был стать основой для разработки программы для дальнейшего развития флота. Эта программа состояла из двух частей, рассчитанных соответственно на два периода строительства (1921-1922 гг. и 1922-1926 гг.). Руководство страны взяло курс на создание оборонительного флота и взамен отклоненного Проекта декрета о воссоздании флота в 1921 г. приняло две другие программы: первую – минно-тральную, вторую – подводного судостроения.

Уже в Первую мировую войну стало ясно, что ни одна армия не может претендовать на должную боеспособность, не имея современных танков и воздушного флота. Авиация стала тем видом вооружения, которому Реввоенсовет Респуб-лики/СССР уделял, пожалуй, самое пристальное внимание в силу той роли, которую он должен сыграть в будущей войне. Для начала немедленного выпуска танков и самолетов Советская республика не располагала необходимым производственным комплексом, поэтому единственной и вынужденной мерой стало налаживание взаимовыгодных отношений с Германией, которая после ее поражения в мировой войне по Версальскому договору25 практически лишилась возможности иметь армию, флот, воздушные силы.

В 1923 г. состоялись двусторонние переговоры с фирмой «Юнкерс» о поставке самолетов и постройке на территории СССР авиазавода. В письме доверенного лица германского военного министерства Ваурика Россия прямо называлась «опорным пунктом германской авиапро-мышленности»26.

В совершенно секретном докладе начальника IV Управления штаба РККА Берзина «О со- трудничестве РККА и рейхсвера» указано, что переговоры с Германией о военно-промышленном сотрудничестве велись членом Реввоенсовета Союза тов. Розенгольцем и «после длительного обмена мнениями» осенью 1923 г. приняли конкретную форму договоров:

– с фирмой «Юнкерс» о поставке самолетов и постройке на территории СССР авиазавода;

– о совместной постройке завода по «выделке» иприта (акционерные общества «ВИКО», «Метахим», «Берсоль», позднее через фирму «Метахим» был принят нашей промышленностью от рейхсвера заказ на 400 тыс. снарядов для полевых трехдюймовых орудий)27.

Анализ показывает, что в протоколах заседаний Реввоенсовета Республики/СССР зафиксированы попытки государства по созданию воздушного флота 16 октября 1922 г. РВСР постановил создать комиссию под председательством Розенгольца в составе: А.А. Знаменского (от Глав-воздухофлота), В.Е. Гарфа (от штаба РККА), Н.Д. Хахарева (от Главного управления военной промышленностью), главкома и М.М. Аржанова по вопросу о распределении суммы 35 млн. рублей золотом, ассигнованных на поднятие авиации и в первую очередь авиационной промышленности. Комиссии была поставлена задача за 72 часа разработать программу развития авиации28.

В докладе комиссии о работе авиационного отдела ГУВП за 4 последних месяца 1922 г., представленном в Реввоенсовет Республики/СССР, прямо сказано, что работа по развитию моторостроения и выпуску самолетов не создает уверенности в том, что в 1923-1924 гг. авиаотдел сможет удовлетворить потребности ГУВВФ в самолетах. В течение 1922 г. авиаотдел не смог «оживить авиазавода»29.

Тем не менее РВСР продолжает строить планы по созданию воздушного флота и в конце 1922 г. принимает решение по реорганизации нового отдела – гидроавиации, который подчинялся начальнику Штаба РККА, по оперативным вопросам – Главному морскому комитету30.

С 1 по 7 марта 1923 г. была объявлена «Неделя авиации». Во время этой «Недели» возникла массовая оборонная организация – Общество друзей Воздушного флота (ОДВФ), поставившая целью содействие развитию отечественной авиации. В центральный совет ОДВФ были избраны М.В. Фрунзе, Ф.Э. Дзержинский, Н.И. Подвойский, В.А. Антонов-Овсеенко, С.С. Каменев, директор ЦАГИ С.А. Чаплыгин и др. ОДВФ в короткий срок стало массовой организацией. К 1924 г. в ОДВФ насчитывалось 1,5 млн. членов31.

Общество друзей Воздушного флота провело большую работу по сбору средств в фонд развития отечественной авиации. Только за первые девять месяцев оно собрало более 3 млн. рублей золотом, а за два года – свыше 5 млн. рублей золотом и свыше 2,5 тыс. тонн зерна. Кроме того, Общество передало в распоряжение ВВС около 100 боевых самолетов, из которых были сформированы отряды «Ультиматум», «Красный Балтиец», три эскадрильи имени В.И. Ленина и др.32

Таким образом, необходимость организационного укрепления РККА по окончании основных боевых действий на фронтах Гражданской войны явилась необходимым условием в силу сложившейся конкретно-исторической обстановки.

Значительное сокращение численности Красной армии требовало разработки новых концептуальных основ военного строительства, обеспечивающих высокую боеспособность Вооруженных сил и значительное улучшение материально-технического снабжения.

Список литературы Деятельность Реввоенсовета Республики / СССР по организационному укреплению Красной армии в период ее перевода на мирное положение (1921-1923 гг.)

- Ленин В.И. Полн. собр. соч.: в 55 т. М., 1960-1965. Т.42. С.130-131.

- КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 7-е изд. М., 1953. Ч.1. С.571.

- Военно-энциклопедический словарь. М., 1984. С.789.

- Фрунзе М.В. Собр. соч. М.-Л., 1926. Т.2. С.138-139.

- Российский государственный военный архив (далее -РГВА). Ф.4. Оп.8. Д.323. Л.220.

- Протокол совместного заседания РВСР с командующими войсками фронтов и военных округов от 28 апреля 1921 г. (РГВА. Ф.4. Оп.18. Д.4. Л.27).

- РГВА. Ф.4. Оп.18. Д.5. Л.8.

- Фрунзе М.В. Избран. произв.: в 2 т. М., 1957. Т.1. С.46;

- Бубнов А.С. О Красной Армии. М., 1958. С.91.

- РГВА. Ф.4. Оп.18. Д.5. Л.10.

- На службе в Красной армии: документы и материалы. Чебоксары, 1991. С.203.

- РГВА. Ф.4. Оп.18. Д.5. Л.2.

- Фрунзе М.В. Избр. произв. М., 1984. С.353.

- РГВА. Ф.4. Оп.8. Д.373. Л.49.

- Берхин И.Б. Военная реформа в СССР (1924-1925). М., 1958. С.192.

- РГВА. Сборник приказов РВСР за 1921 г.

- РГВА. Ф.4. Оп.18. Д.4. Л.7.

- История отечественного судостроения: в 5 т./Под ред. И.Д. Спасского. СПб., 1996. Т.3. С.479.

- Заключен в Версале 28 июня 1919 г.

- Müller R.D. Das Tor zur Weltmacht: Die Bedeutung der Sowjetunion für die deutsche Wirtschafts -und Rustungspolitik zwischen den Weltkriegen. Boppard am Rhein, 1984. S.130, 131.

- РГВА. Ф.33987. Оп.3. Д.295. Л.71-72.

- Симаков Б.Л., Шипилов И.Ф. Воздушный флот страны советов. М., 1958. С.186.