Деятельность Российского Общества Красного Креста на территории Украины, Кубани и Крыма в 1918 - 1920 годах

Автор: Ипполитов Сергей Сергеевич

Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik

Рубрика: Антибольшевистская Россия

Статья в выпуске: 56, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется деятельность Российского общества Красного Креста на территории Украины, Кубани и Крыма в период Гражданской войны в России. На взгляд автора статьи, изучение деятельности Российского общества Красного Креста дает ключ к понимаю многих экономических, социальных, политических и духовных проблем Гражданской войны. С другой стороны, изучение деятельности Российского общества Красного Креста позволяет многое понять в последующей истории русской антибольшевистской эмиграции, потому что именно учреждения Красного Креста оказывались главной опорой российских беженцев и эмигрантов заграницей. При написании данной статьи в качестве источников использованы неопубликованные архивные документы. Исследованы становление и организационное оформление Российского общества Красного Креста на Украине и юге России в краткий исторический отрезок времени между Февральской революцией 1917 г. и событиями, последовавший за эваку- ацией Русской армии генерала П.Н. Врангеля из Крыма в ноябре 1920 г. Особое внимание уделяется трагическим страницам истории Российского общества Красного Креста и судьбам его сотрудников, которые подверглись репрессиям после окончательного установления Советской власти в Крыму.

Гражданская война, красный крест, российское общество красного креста, украинская народная республика, белое движение, благотворительность, погром, антисемитизм, репрессии, украина, кубань, крым

Короткий адрес: https://sciup.org/149126997

IDR: 149126997 | DOI: 10.24411/2072-9286-2018-00018

Текст научной статьи Деятельность Российского Общества Красного Креста на территории Украины, Кубани и Крыма в 1918 - 1920 годах

The Activity of the Russian Red Cross Society in Ukraine, Kuban Oblast, and the Crimea, 1918-1920

Гуманитарная, благотворительная деятельность российских общественных организаций в период Гражданской войны - прежде всего Российского общества Красного Креста - редко становилась объектом специального исследования. И на то есть ряд причин.

Разрушение и деградация общественной жизни в стране, дегуманизация отношений между людьми, резкая поляризация общества, экономическая разруха и обнищание населения - эти и целый ряд других причин не способствовали расцвету гуманитарной деятельности. Вместе с тем на территории огромной, истекающей кровью страны возникали и развивались очаги сопротивления этой гуманитарной катастрофе, охватившей все сферы социальной жизни. Такими очагами становились гуманитарные, благотворительные организации, восстанавливавшие и развивавшие свою деятельность и на территории Советского государства, и на территории антибольшевистских властей: в Сибири и на Дальнем Востоке, на Украине и на юге России1.

К сожалению, мы располагаем в настоящий момент совсем небольшим количеством документальных материалов об организации и деятельности Российского общества Красного Креста (РОКК) на территории Украины. Единственное дело, содержащее документы Временного управления по делам РОКК в Киеве, переданное СССР в составе Пражского архива, не дает сколько-нибудь полного представления о его деятельности.

И все же этот вопрос требует рассмотрения, так как масштабы работы РОКК на Украине и юге России, в частности по оказанию помощи Добровольческой армии генерала А.И. Деникина и, позже,

Русской армии генерала П.Н. Врангеля, представляются куда большими, чем деятельность Красного Креста на территории, подвластной адмиралу А.В. Колчаку Дело в том, что даже «стартовое» количество лечебных заведений и мест в них, перешедших в ведение Временного управления по делам РОКК, созданного в Киеве, почти в два раза превышали аналогичные показатели Сибири и Дальнего востока: 496 учреждений на 36 870 мест на Украине и 254 лечебных заведения на 20 875 мест в Сибири2.

Высок был и организационный уровень учреждений Красного Креста, действовавших на Украине между Февральской и Октябрьской революциями. В приказе генерала Л.Г. Корнилова армиям Юго-Западного фронта от 19 июля 1917 г. № 815 их работа получила такую оценку: «При поспешном отходе армий из Голицина и Буковины, вызванном развалом дисциплины и падением воинского духа, передовые отряды Красного Креста вели себя выше всякой похвалы. .. Эти передовые отряды, работавшие нередко в сфере неприятельского огня и понесшие потери ранеными, исполняли свое святое дело до последней возможности, несмотря на царившую вокруг дезорганизацию и панику»3.

Об этом говорит и международное признание организации РОКК на Украине и юге России, которая рассматривалась и как составная часть всего Российского общества Красного Креста, каким он понимался в 1919 г, и как законный правопреемник старой организации РОКК. Это было подтверждено Международным комитетом Красного Креста в Женеве в июле 1919 г: одним из условий признания новых организаций Красного Креста, действовавших на небольшевистской территории, было названо признание Омским правительством адмирала Колчака Екатеринодарского управления РОКК (Екатеринодар являлся в то время «столицей» как казачьего Кубанского края, так и Вооруженных сил на юге России, которыми командовал генерал А.И. Деникин4) законным преемником Российского общества Красного Креста5.

Восстановление деятельности РОКК на украинской территории приходится на осень 1918 г, когда 16 ноября на Совещании членов бывшего Главного управления РОКК было создано Временное управление по делам РОКК в Киеве6. Первоначально в него вошли пять членов Главного управления старого РОКК: Васильчиков, А. Гусков, Г. Фальборн, Б. Иваницкий, Н. Антонов; председателем был избран Б. Иваницкий7.

В этот период первоочередной задачей всех краснокрестных организаций было оказание помощи возвращающимся военнопленным, поэтому уже 30 ноября была создана Комиссия по вопросу об организации управления делом помощи военнопленным, переименованная впоследствии в Особый комитет по эвакуации и призрению в военнопленных8.

Параллельно с организацией Особого комитета, было создано

Бюро по устройству военнопленных, в которое вошли представители Войска Донского, Добровольческой армии и общественных организаций9. Временное управление по делам РОКК считало его создание нецелесообразным, будучи уверенным в своих силах, и вполне обоснованно. Тем не менее, с фактом существования Бюро необходимо было считаться; оно действовало под флагом Красного Креста, но полностью самостоятельно, лишь иногда прибегая и посредничеству Временного управления. Однако от материальной помощи последнего не отказывалось, и представители Красного Креста были даже допущены в его состав10.

В конце января 1919 г. Временное управление по делам РОКК перенесло свою деятельность в Одессу в связи со взятием Киева войсками Советской Украины; после же оставления Одессы войсками Антанты - в Екатеринодар11. В период непродолжительного пребывания в Одессе, Временным управлением формируется Комитет Красного Креста по оказанию помощи жертвам гражданской войны12.

В феврале 1919 г. Временное управление по делам РОКК потеряло часть имущества Красного Креста. Это произошло вследствие отступления войск Украинской Директории к городам Жмеринке, Виннице, Ровно, Каменец-Подольску из-за разгрома войсками Советской Украины. Все краснокрестное имущество в этих городах было захвачено петлюровской Директорией. Поэтому 18 февраля Временное управление приняло решение обратиться за помощью к французскому консулу и французскому командованию и просить их о защите13.

Подобное сотрудничество Красного Креста с иностранными военными миссиями и краснокрестными организациями не было единичным фактом. 12 декабря 1918 г. Временное управление ходатайствовало перед Датским Красным Крестом о защите учреждений РОКК в Минске от большевиков. Тогда же Временное управление решило принять под свое покровительство учреждения Австровенгерского Красного Креста в связи с оставлением Киева австровенгерскими войсками14.

Эпидемия сыпного тифа, весной 1919 г. охватившая Сибирь и Дальний Восток, не обошла стороной и Украину. И, как в Сибири американцы, так на Украине помогали бороться с ней англичане. 15 марта 1919 г. Временное управление обратилось с ходатайством к Британскому Красному Кресту об оказании помощи в борьбе с сыпным тифом. Просьба была удовлетворена: 10 врачей и 30 сестер милосердия Британского Красного Креста приняли участие в помощи15.

Сохранились также сведения о деятельности в Екатеринодаре Англо-российского госпиталя16.

В марте 1919 г. Временное управление по делам РОКК в Киеве установило постоянную связь с Временным Главным управлением

РОКК в Омске17.

Последние дни Российского общества Красного Креста на территории Крыма, оставляемого армией Врангеля, были трагическими18.

Еще до восстановления Советской власти был разграблен склад РОКК Ялтинского района, начались грабежи местных учреждений -санаториев и госпиталей. Попытки некоторых «старших служащих» спасти Красный Крест успеха не принесли. Лишь на короткое время удалось образовать коллегию в составе врачей Кудрина, Попова и Рихтера, которая объединила под флагом Красного Креста все лечебные заведения Земгора, Белого Креста и РОКК. Однако в этот же период большевиками начал создаваться Ялтинский здравотдел при участии бывших служащих Земгора, а поскольку названная коллегия не обладала материальными ресурсами для своей работы, заниматься реальной деятельностью она не могла. В результате при активном участии уже на тот период бывшего уполномоченного Красного Креста Ялтинского района Д.В. Шершавова все лечебные заведения и остатки склада РОКК были переданы Здравотделу. Сам Шершавов, трезво оценив политическую ситуацию, бросил Красный Крест и устроился на работу туда же19. Однако оставшиеся служащие РОКК, практически без средств и материальной базы, создали зимой 1920/1921 гг. Чрезвычайную санитарную комиссию по борьбе со вспыхнувшей эпидемией сыпного тифа.

В декабре 1920 г. начались события, названные их свидетелями и участниками «ялтинским кошмаром». Практически все сотрудники Российского общества Красного Креста были репрессированы, большая часть из них расстреляна. Первой жертвой стал санитар управления уполномоченного РОКК М. Носков, ушедший на регистрацию, как «прибывший в Крым после 1917 г.» и более не вернувшийся.

Затем последовал разгром Ливадийского санатория Красного Креста. Первыми были расстреляны доктор Кудрин с женой по обвинению в неисполнении декрета Ялтинского ревкома о передаче последнему всех вещей, остававшихся после смерти больных. Вина «преступников» состояла в том, что они по просьбе одного из больных передали некоторые его вещи на память матери в Ревель. Когда происходил расстрел, больной находился в тяжелом состоянии, но все-таки был еще жив, однако это обстоятельство не повлияло на решение Ревкома20.

Вскоре начались массовые аресты остального персонала санатория, завершившиеся расстрелом нескольких врачей и 17-ти сестер милосердия, повинных в том, что они подали петицию об освобождении сестры милосердия по фамилии Трубецкая, якобы застрелившей в начале 1919 г. на станции Джанкой красноармейца. И хотя было известно, что это не та Трубецкая, а ее однофамилица, приговор был приведен в исполнение21.

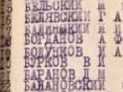

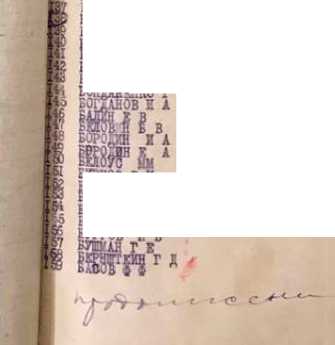

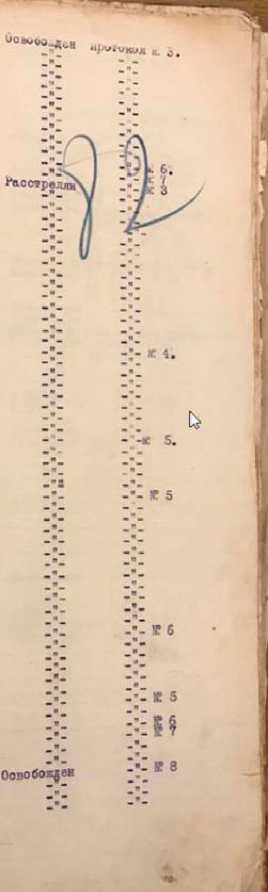

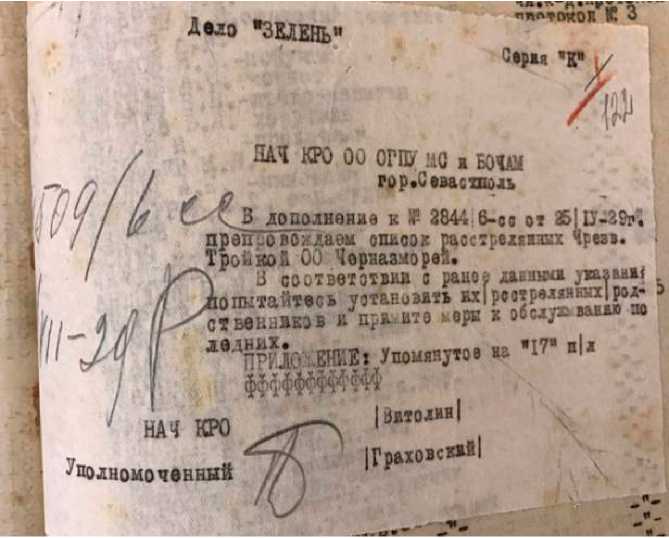

В рассекреченных в 2015 г. документах из Отраслевого госу- дарственного архива Службы Безопасности Украины мы находим подтверждение этой информации. Так, «Дело с документами об исполнении приговоров КрымЧК и списки осужденных по решениям КрымЧК за 1920 - 1921 - 1922 гг.»22 состоит из более чем ста документов: приказов, рапортов, приговоров и актов о произведенных расстрелах в Крыму Настоящий шок вызывает список приговоренных к расстрелу людей на 45-ти страницах, осужденных Крымской областной Чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности при Крымревкоме по приговорам «тройки особого отдела Черноазморей». В этих списках содержатся имена княгини Н.Н. Трубецкой, работавшей в санатории Российского общества Красного Креста сестрой милосердия (номер 2670 в списке. См. Приложение 1); княгини Надежды Барятинской (номер 138 в списке), которой на момент расстрела было 75 лет. Вместе с княгиней была расстреляна и ее беременная дочь, княжна Ирина Барятинская (в замужестве Мальцева), вместе с мужем и свекром. Всего 20 декабря 1920 года было расстреляно 203 человека23. При этом расстрелом «дело» не ограничивалось. Сохранился документ, предписывающий карающим органам на местах установить родственников казненных и «принять меры к обслуживанию последних» (см. Приложение 2)24.

Эти бессудные казни, затронувшие и деятелей Красного Креста, происходили невзирая на принятое 30 мая 1918 г. постановление Совета народных комиссаров о соблюдении Советской Россией Женевской и других международных конвенций, касавшихся Общества Красного Креста: «Ввиду того, что во внутренней организации Российского общества Красного Креста произошли некоторые изменения, о которых подробнее будет сообщено Международному комитету Красного Креста дополнительно, - Российское правительство считает необходимым довести до сведения Международного комитета Красного Креста и правительств государств, признавших Женевскую конвенцию, что... на Комитет по реорганизации Русского Красного Креста... возложено Русским правительством выполнение по отношению к краснокрестным функциям всех обязанностей и использование всех прав и прерогатив, основанных на Женевской конвенции и других международных соглашениях»25.

При этом должностные лица, приговаривавшие сотрудников Красного Креста к расстрелу и приводившие приговоры в исполнение, знали об их принадлежности краснокрестной организации: в одном из расстрельных списков прямо указано: «Булгакова Л.И., сестра милосердия» (Приложение I)26.

В декабре 1919 г. состоялся потрясший все население Крыма расстрел 272 больных и раненых в Алупкинских санаториях Земгора. По имевшимся санаторным спискам больных вызывали и выводили в горы на расстрел; тех, кто не мог идти, выносили на расстрел на носилках. Потрясение от происшедшего было настолько сильным, что местное татарское население Алупки и Кореиза наложило на себя трехдневный пост, восприняв эти события как «гнев божий»27.

Еще один трагический эпизод в истории Российского общества Красного Креста связан с деятельностью Отдела помощи погромленным при РОКК на Украине. На протяжении 1917-1920 гг. там наблюдались смена самостийных правительств и кровавый разгул атаманщины. Банды украинских националистов - Петлюры, Цюпы, Струка, Григорьева, Ангела, атамана Зеленого, Грициана Таврического и многих других - вступали в столкновения с белыми, красными и друг с другом. Помимо перечисленных, были анархисты (Махно, атаманша Маруся Никифорова), большевики (Щорс, Котовский) и деникинские части. Все перечисленные силы в той или иной степени были причастны к преступлениям против мирного населения. Волна еврейских погромов, принесшая, по различным оценкам, более 100 тысяч жертв, стала самой страшной в XX в., исключая, разумеется, Холокост и зверства нацистов во Второй мировой войне. Отличились в этих преступлениях все воюющие стороны, но более всего - украинские националистические банды и Добровольческая армия Деникина. В каких-то вооруженных формированиях погромы составляли обыденную и поощряемую сторону повседневности Гражданской войны, в других - преследовались и жестоко карались, как это часто происходило в махновских отрядах и в частях Красной армии.

Соотношение убитых теми или другими установлено: «в период с декабря 1918 по декабрь 1919-го погромные акции на Украине распределяются следующим образом:

439 (40 %), убито 16 706 (54 %) - Директория и союзники

307 (25 %), убито 4165 (14,9 %) - различные банды

213 (17 %), убито 5235 (16,9 %) - белые

106 (9 %), убито 725 (2,3 %) - красные

52 (4 %), убито 3471 (11,2 %) - григорьевцы

33 (3%), убитоЗб (0,1%) - неустановленные погромщики

32 (3%), убито 134 (0,4%) - польские интервенты»28.

Одним из самых зверских погромов стал Проскуровский, названный так по наименованию города Проскуров (ныне Хмельницкий, Украина). Подробности этого преступления стали известны из «Доклада уполномоченного Отдела помощи погромленным при РОКК на Украине А.И. Гиллерсона о погромах, устроенных воинскими частями армии УНР в г. Проскурове и м. Фильштин Подольской губ. 15 и 16 февраля 1919 г.»29. Исполнителями погрома стали гайдамаки атамана Семосенко, входившие в Запорожскую казацкую бригаду Украинского республиканского войска имени Головного атамана Петлюры. Гайдамаками называли себя с XVIII века участники вооруженных отрядов (чаще - бандиты), действовавшие на территории Правобережной Украины. Достаточно полный образ этой категории вооруженных банд создал Т.П Шевченко в 160

поэме «Гайдамаки», написанной им в 1841 г:

«Багровеет Тикич кровью евреев да ляхов.

Горят хаты и палаты, -заодно - все прахом... Старикам пощады нету и малым ребятам.

Не милуют гайдамаки, не щадят, зверея, ни красу, ни возраст юный шляхтянок, евреек.

Ни убогих, ни здоровых, ни калек горбатых не осталось, - не спаслися от грозной расплаты».

Без малого восемьдесят лет спустя описанные в поэме методы были в полной мере опробованы гайдамаками Семосенко на еврейском населении Проскурова. По различным оценкам, в ходе резни было убито и скончалось от ран более 1 500 человек в самом городе и его окрестностях.

Особо шокирующим фактом, отражающим ожесточение Гражданской войны и расчеловечивание всех сражающихся сторон, стало участие в погромах врача Красного Креста по фамилии Скорник (в некоторых следственных документах Скорняк) и двух сестер милосердия. По показаниям свидетелей, «доктор Скорник вместе с сестрой милосердия и двумя санитарами принимал активное участие в резне. Особенно отличался доктор Скорник. Когда другая сестра милосердия, возмущенная его образом действий, крикнула ему: “Что вы делаете, на вас повязка Красного Креста”, - он сорвал с себя и бросил ей повязку, а сам продолжал резать. По показаниям трех гимназистов, реквизированных в Елисаветграде гайдамаками для службы в санитарном отряде, Скорник, когда явился после резни в свой вагон, хвастал, что в одном доме они нашли такую красавицу-девушку, что ни один гайдамак не решился ее зарезать, тогда он собственноручно ее заколол. Действительно, по словам свидетелей, на кладбище среди трупов оказался труп заколотой молодой девушки редкой красоты»30.

Эпидемия тифа не позволила Скорнику и его санитарному отряду эвакуироваться из города после отступления Петлюры, и он был арестован большевистскими властями, осуществившими тщательное расследование произошедшего.

Но подобный вопиющий случай являлся исключением. Значительно чаще работники Российского общества Красного Креста сами становились объектами насильственных преступле- ний со стороны вооруженных участников гражданского противостояния. Сохранился документ - «Сводка сообщений Отдела помощи погромленным при РОКК на Украине о погромах в Киевской и Черниговской губерниях в августе-сентябре 1919 г. различными регулярными воинскими частями, атаманческими отрядами и бандами»31. Согласно этому источнику, только за два месяца 1919 г. было убито двое служащих РОКК: делопроизводитель и помощник контролера, и не менее десяти подвергнуты грабежу или арестованы.

После эмиграции в Константинополь в 1920 г. организация РОКК, действовавшая прежде на территории Украины и юга России, вошла составной частью в Центральный Объединенный комитет российских общественных организаций - Всероссийского Союза городов, Всероссийского Земского Союза и Российского общества Красного Креста. Восстановив свою организационную структуру в эмиграции, Российское общество Красного Креста продолжало оказывать всестороннюю помощь соотечественникам, вынужденным покинуть свою Родину. И здесь необходимо признать, что без опыта, приобретенного в 1918-1920 гг., РОКК не смог бы наладить эффективную работу в эмиграции.

Причем имеет смысл говорить о двояком опыте. Это, во-первых, разносторонняя деятельность, направленная на обеспечение значительных людских масс предметами первой необходимости: питанием, одеждой, медикаментами. Именно с такой задачей столкнулся Красный Крест впоследствии заграницей, в частности, в Константинополе, где в 1920 - 1921 гг. шла речь о физическом выживании российских беженцев, терпевших голод и нужду.

И, во-вторых, очень большую роль вне пределов России начали играть многочисленные связи с иностранными краснокрестными организациями, восстановленные и налаженные российским Красным Крестом за период Гражданской войны.

Велико и абсолютное значение деятельности Российского общества Красного Креста на территории антибольшевистских режимов, и, прежде всего, с гуманитарной точки зрения. В истории российских общественных организаций, пожалуй, не найдется такой - ни до 1917 г, ни после - которая пользовалась бы подобным авторитетом и уважением, каким обладал РОКК. Широкая благотворительность, аполитические и внеклассовые принципы работы и высокая духовность создали Красному Кресту высокий авторитет в обществе. Трудно представить ситуацию, при которой Российское общество Красного Креста, окажись оно в состоянии влиять на судьбу советских военнопленных во время Великой Отечественной войны, не воспользовалось бы этой возможностью, как это было продемонстрировано Советским Красным Крестом.

Перспективы дальнейшего исследования в этом направлении очень широки.

Во-первых, требует изучения деятельности зарубежных мис- сий РОКК, пик активности которых приходится именно на годы Гражданской войны в России.

Во-вторых, документы, относящиеся к этому вопросу, могут дать ключ к истории всей последующей российской эмиграции, потому что именно краснокрестные учреждения оказывались главной опорой российских беженцев заграницей.

Приложение 1. Списки расстрелянных в Багреевке (Крым)

с именами сестер милосердия Российского общества Красного Креста32

► kiKMPOB * 9

^^ц •

В АФ

*

I кЦЧ-JH и .. ком.per.

I ьЕАОь.гбДОВ и С.ирсшорвдх

и ?;s!sr^-'1'

бобров Н X В 1

ПмСарё

ВиЛКОВВмк ливре, ввек страдник допроволец есрра>лжк БАЛАТ ОВЛЧ 11 В м^жоАОрцим БОТи! 0?2>vi0./ U А киллвиицвгн. ЬУААмНАдид В л Преимздьк KkSN^^! * ■ - - -Vr*v БАЛАНдИИ Л В Кае .куя. ’ ’

БВлОЬЛь В Г

ЕЛ ДАР. JBOlbl.. I $ жалдары ЬАллАНОЗ А А аяЫт гк БЕЛАН А А злсарь БЕРЕЗА П И страёялк

П Н жзиениик Л сестра мжаосерц. ____ спекулянт 1АГАНИИОШ А К полкошжк БАРЯП^иа^л В Ае.княгкня

ККМЖХ СЧМ®ЖК кавак

ЧХНЖЗННК чиновник буржуи

БУРКОВ В И »аЫ/ха БЛОГОВ » С Sl^UtOB П В ьтг; :в п в

БХЛЙЖ1И И И артжелер.

БЕШ и и писарь

БО КО С И спекулянт БОЧАРОВ А X ;абгжкант БЛ-иДЕУАН Наиляя сестра ижлос, BOhiTrshko Г " “

спекулянт кадет бурмуи_______-

|

1 Я- |

Ж . ^ Х^ ^trujm иротохм 3 ИЙЦЙЗЛ В 3 “оеобохдеы ■ ТУРКУ ИИ 2«" I- V/ |

|

к СТРОК Г К л ♦арапов 1з ) |

|

|

MI |

TAJU.40B ин ■ ля чрматскии и п в тагов ид ТРЕГУБОВ ?! А |

|

645 650 651 652 6 $ 656 |

ТРЕСЮМСК:.. ЛЕ ТУРКУ БИ < итупин а а -2 к ТРЕГУБ? ИКО П Я < & -? тшов и п БА T lffia BCKH И HV Расе^вепян 3 WIh'aM^^ _х 1 I П подпоружчк/ |

|

2661 pt-2 2 v Кб: 26.-7 S-сЗ |

ТОЛОКИН А ИЬ 1 TEiblOi.lH В А подпоружчки - -*- ТЕОГОРИ К Г Врпнгел<ц1/К тихив £ Я приставу Т ТРЕГЬЯКиВ Г!! писарьУ . 4 ТДОЗЖЙО БИБИ порупчк!/ 1 ЖБ;.;0В А $ э'тдерС - - - tflibKUB к з двориямИ ■ таиб;.^ г XV | ТАРАШИН АН/ |

|

1 5 2:’ K7I 2672 к |

ТА1АЕЗ Б А 2"- 5 тагащця н н княгиня/ ° I ТРЗБЬЛКОВ А И добру ТОХОВ 1 И купец/3 ТК 05г ЗЕ? сл-довм" , 5 гяйЬН-1’*” №-” <-.6 1 |

|

2676 К? 7 2621 $.2 Кзз |

Р*о=тр«яи 25/Х11 Т1Т0АТПА 1 ■ ТМИОФЕ В П ПУ ЖЕВСК21 и Я* Peso бок: ен - Щрр ин. г |

|

№IobaaV @"™и про.-.;-, 8 ТРОИшчУК н К .Инбасс ТИТОВ Б В Освобожден ТРУШКШ П Н А , $»естр«.1* -е_ ТРУлЗ0 А Т^ Освоботдена 2 ТОЦЕХ&А КН -^ I". й_у,. :; |

Приложение 233

Список литературы Деятельность Российского Общества Красного Креста на территории Украины, Кубани и Крыма в 1918 - 1920 годах

- Ипполитов С.С. «Я видел мертвых…»: Российское общество Красного Креста и Американский Красный Крест в Сибири и на Дальнем Востоке в 1918 - 1920 гг. // Россия и современный мир. 1918. № 1 (98). С. 100-112.

- Карпенко С.В. Белые генералы и красная смута. Москва, 2009;

- Kenez P. Civil War in South Russia, 1918: The First Year of the Volunteer Army. University of California Press, 1971; Kenez P. Civil War in South Russia, 1919 - 1920: The Defeat of the Whites. University of California Press, 1977.

- Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей: Из истории Гражданской войны в Крыму. Симферополь, 2008.

- Будницкий О.В. Российские евреи между красными и белыми (1917 - 1920). Москва, 2005; 547 с Книга погромов: Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны 1918 - 1922 гг.: Сборник документов. Москва, 2007

- Миронов А.С.Влияние стилизаций В.П. Авенариуса на рецепцию героического эпоса в русском образованном обществе рубежа XIX-XX веков. Статья первая. "Книга о киевских богатырях" // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 4 (78). С. 78-87.

- Миронов А.С. Politico-ideological criteria for the authenticity of russian heroic epic in V.Y. Propp's theory // Новый филологический вестник. 2018. № 1 (44). С. 16-27.

- Миронов А.С. О попытке С.В. Козловского переосмыслить мотивации героев русского эпоса // Новый филологический вестник. 2017. № 2 (41). С. 189-191.

- Миронов А.С. Принципы выбора былин и их публикации в учебнике Л.И. Поливанова "Русские народные былины" // Новый филологический вестник. 2017. № 3 (42). С. 60-71.

- Миронов А.С. Русские былины в отечественной педагогике XIX века: роль хрестоматий Ф. И. Буслаева // Культура и образование. 2017. № 3 (26). С. 5-11.

- Миронов А.С. Концепт силы в системе ценностей русской былины // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2017. № 2 (23). С. 35-49.

- Миронов А.С. Разработка и внедрение интерактивных игровых образовательных сценариев для популяризации нематериального культурного наследия народов России (на материале русского былинного эпоса) // Вопросы культурологии. 2016. № 10. С. 6-18.

- Миронов А.С. Русский былинный эпос как система ценностей (к постановке проблемы) // Новый филологический вестник. 2016. № 3 (38). С. 45-60.

- Миронов А.С. Наследие как ресурс развития человеческого потенциала регионов России / В сборнике: Наследие и современность научно-информационный сборник. Москва, 2014. С. 5-15.

- Миронов А.С. Приемы мягкой пропаганды в качественной прессе: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Москва, 2001.

- Миронов А.С. Раздувай и властвуй. Москва, 2001.

- Миронов А.С.Приемы мягкой пропаганды в качественной прессе (на основе анализа президентских кампаний 1995 года во Франции и 1996 года в США): Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Москва, 2000.