Деятельность средств массовой информации в условиях аномии российского общества

Автор: Вольвач Р.В.

Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej

Статья в выпуске: 5, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается влияние СМИ на Российское общество в условиях неразвитости социокультурных регуляторов. Изучается корреляция пропагандируемых СМИ ценностей и норм, нравственных ценностей россиян.

Информационное влияние, социокультурные регуляторы, аномия, общественное мнение, общественное сознание

Короткий адрес: https://sciup.org/14752403

IDR: 14752403

Текст научной статьи Деятельность средств массовой информации в условиях аномии российского общества

Как известно, в кризисные периоды развития общества резко возрастает роль средств массовой информации. Так, в советский период развития российского общества СМИ использовались как средство пропаганды ценностей и норм социалистического общества, например, высокой грамотности населения и высокой квалификации рабочих и служащих. Поскольку доступ к образованию всех уровней был всеобщим и равным, это служило своего рода гарантией достижения данных целей легитимными средствами.

Однако, получив в начале 90-х годов XX века свободу и независимость, СМИ стали средством пропаганды норм и ценностей общества другого культурно-исторического типа. «Отсутствие идеологии, продекларированное в Конституции РФ, открыло беспрепятственное движение новым информационным потокам»[1]. В условиях отсутствия официальной идеологии и кризиса духовной культуры в российском информационном пространстве были представлены нормы и ценности рыночного капиталистического общества, призванные вестернизировать общественное сознание россиян, подготовить их к восприятию идеи периферийности России. По мнению Александра Зиновьева, «запад всегда стремился и стремится к колонизации России и к уничтожению ее статуса как великой державы, даже к исчезновению ее «со сцены истории»[2].

Смена политического строя, демократизация общественных отношений вступили в противоречие с неготовностью большей части населения России к восприятию норм и ценностей демократического, «свободного» общества и породили ситуацию, при которой значительная часть российских граждан воспринимала происходящие в обществе события как нарастающий хаос и анархию. «Переход России от тоталитарного общества к демократическому освободил население страны от необходимости соблюдать старые, советские нормы, но не создал условий для выполнения новых законов и правил»[3].

Как отмечает В.А. Порыгина, традиционные нормы регламентированного поведения в условиях рынка оказываются недейственными, а новые образцы инновационного поведения населением не усвоены. Поэтому в обществе «процветает нерегулируемая твердыми законами конкуренция, порождающая мошенничество, коррупцию и преступность»[4]. Если демократизация общества происходит в условиях отсутствия либо неэффективности юридических механизмов реализации прав и законных интересов граждан и организаций, их охраны и защиты, «растет число тех, кто считает себя выше закона. В обществе растет вседозволенность»[5]. По мнению Р. Мертона, «По мере продолжающегося размывания институциональных норм общество становится нестабильным, и в нем появляется то, что Дюркгейм назвал «аномией» (или безнормностью)»[6].

Э.Дюркгейм рассматривает общество как нормативную систему, состояние которой определяет всеобщее благополучие, поэтому для общества вполне естественно стремление к сохранению своей нормативной базы. В обществе не могут отсутствовать социальные нормы, однако на том или ином историческом этапе или при определенных внешних и внутренних условиях существования общества их количество и эффективность может меняться. Снижение эффективности социальных норм приводит к такому явлению, как аномия (греч. а — отрицательная частица, nomos – закон; фр. anomie — отсутствие закона), т.е. беззаконие, отсутствие норм[7]. Питательную среду для произрастания аномии Э.Дюркгейм видел в переходном состоянии обществ, когда старые социальные нормы утрачивают свою регулирующую и контролирующую роль, а новые еще не утверждены. «Российское общество следует относить к типу переходных обществ, которые характеризуются акцентированием экономических целей в ущерб культурным, подвижностью нравственных институционализированных ориентиров, а также отсутствием образцов поведения»[9].

С нашей точки зрения, деятельность СМИ в переходном обществе способствует акцентированию экономических целей, особенно целей денежного успеха, а также подвижности нравственных ориентиров и институционализации неправовой свободы.

Выполняя свои социальные функции, СМИ способствуют интернализации норм, правил, культурных образцов поведения на уровне внутренней системы ценностей индивидов.

Люди, как правило, принимают те социальные нормы, этические требования, эстетические принципы, которые длительно пропагандируются СМИ, как положительный стереотип мышления и поведения. Так происходит социализация или ресоциализация индивида в соответствии с нормами, действительными для общества в данный исторический период[10].

СМИ обладают определенным потенциалом влияния на различные компоненты сознания и поведения людей. В зависимости от целей коммуникатора и/или источника информации, массовая коммуникация в обществе может оказывать влияние на различные компоненты сознания (знания, мнения, интересы, желания, идеи, стереотипы, мировоззренческие установки) и поведения людей (привычки, стереотипы, мотивы, цели)[11].

С одной стороны, средства массовой информации России ориентируют поведение людей на ценности рыночного капиталистического общества — индивидуальное потребление и материальный успех. С другой стороны, в погоне за сенсацией СМИ публикуют материалы о незаконных формах обогащения: коррупции, проституции, бандитизме, воровстве, мошенничестве, вызывающие широкий общественный резонанс.

В результате такой информационной политики, культивируемой в общественном сознании ценности денежного успеха при одновременном отсутствии легальных возможностей для этого у больших социальных групп, российским читателям, слушателям, зрителям не осталось ничего другого, как довольствоваться устойчивым представлением о нелегитимности функционирования рыночной экономики в России и о невозможности добиться материального успеха законными средствами, в том числе путем предпринимательской деятельности.

Сосуществование данных представлений в общественном сознании обуславливает состояние фрустрации в российском обществе.

Таким образом, СМИ принимают участие в формирование негативного отношения россиян к существующей экономической системе общества.

По мнению кинокритика и главного редактора журнала «Искусство кино» Д. Дондурея, современные российские телесериалы транслируют следующие архетипы: «девять из десяти предпринимателей — персонажей телефильмов, в сущности, моральные уроды. Наш зритель на протяжении десятилетий утверждается в мысли, что деньги — зло»[11].

На наш взгляд, формирование СМИ негативного отношения к экономическим институтам современного российского общества (предпринимательство, собственность, наемный труд) отчасти объясняет тот факт, что по данным всех опросов общественного мнения, значительная часть населения России воспринимает существующую экономическую систему, как чуждую и глубоко несправедливую[12].

Также следует предположить, что воздействие СМИ на массовую аудиторию российского общества, направленное на утверждение денег в качестве единственного символа жизненного успеха, при невозможности обогащения законным путем явилось серьезным мотивирующим фактором для индивидов, готовых действовать вне закона и вопреки ему.

По мнению авторов, «если символы денежного успеха становятся общими для всего населения целями, и каждый волен на них ориентироваться, а социальная структура, политический режим или административная система (и другие объективные факторы ) строго ограничивают или полностью закрывают (для больших социальных групп ) доступ к законным способам достижения этих целей , то расширяется диапазон не просто девиантного (законного), но деликвентного (противозаконного) поведения. Неизбежно возрастает степень социальной напряженности»[13].

Аномия формирует в российском обществе альтернативные типы поведения, включая альтернативное экономическое поведение, которые, тем не менее, должны осуществляться в рамках закона, иначе их можно рассматривать как деликвентное поведение. Таким образом, члены общества должны избирать легальные пути достижения целей, занимающих высокое положение в иерархии культурных ценностей. «Общество будет функционировать эффективно, когда большинство его членов будет принимать устоявшиеся нормы и действовать в основном в соответствии с ожиданиями других индивидов»[14].

По мнению авторов, состояние аномии или неинституционализированной свободы российского общества, утверждающее принцип «совершай все, что хочешь, если можешь избежать правосудия», «способно удовлетворить небольшие группы людей, усвоивших неформальные нормы поведения... Их характерная черта — умение и желание действовать вне закона и вопреки ему. Но состояние аномии не может удовлетворить ту часть социально активного населения (интеллигенция и предприниматели), которая предпочитает легальный бизнес и действия в рамках закона»[15].

Условия социальной среды, при которых для достижения денежного успеха требуется пренебрегать моральными нормами и преступать закон, естественным образом вступают в противоречие с этическими установками людей. Так развиваться конфликт между культурными ценностями и социальными нормами, и он характерен для современного российского общества[16]. В этом не последнюю роль играют средства массовой информации современной России. В то же время в других странах (США, Европа), по данным исследований, «существует высокий уровень корреляции между законопослушанием, принятием общественных ценностей и реализацией успешных практик»[17].

Конфликт между средствами достижения денежного успеха и этическими установками людей, в свою очередь, формирует в обществе запрос на справедливость и социальный порядок. Последний, согласно опросам Института социологии РАН, «остается для россиян некоей «сверхценностью»,

* прим. автора

* прим. автора занимающей, наряду со справедливостью и свободой, место в числе трех важнейших ценностных компонентов»[18].

Социальный порядок, по мнению многих россиян, должен обеспечивать как свободу индивидов и их общностей, так и безопасность. Запрос на социальный порядок обусловлен, по мнению авторов, не социокультурной традицией или рабской психологией русских людей, а реакцией общества на хаотичность тех общественных процессов, с которыми сталкивалась страна на протяжении последнего десятилетия[19].

Социальный порядок мы определяем как такое состояние общественных отношений, при котором индивид в своем стремлении к достижению культурных целей осознает ожидаемое от него обществом либо социальной группой поведение и действует в соответствии с социальными нормами, предполагая, что и другие члены общества в аналогичных ситуациях также будут руководствоваться этими нормами. По мнению Р. Мертона, «Сеть ожиданий, конституирующая всякий социальный порядок, поддерживается моральным поведением его членов, выражающим подчинение установленным, хотя, возможно, и постоянно меняющимся культурным образцам. И лишь благодаря тому, что поведение, как правило, ориентируется на основные ценности общества, мы можем говорить о том, что скопление людей образует общество. До тех пор, пока не сложился запас ценностей, разделяемых взаимодействующими индивидами, существуют только социальные отношения, если можно так назвать беспорядочные взаимодействия людей, — но не общество» [20]. Cистема ценностей личности, превращение массовой информации в часть этой системы, является главным объектом и целью воздействия СМИ в современном обществе [21]. Деятельность СМИ ориентирует поведение людей на основные ценности общества и формирует их.

Подходы современного кинематографа к определению социального порядка и социальной справедливости отличаются от доминирующих в обществе представлений о значениях данных категорий.

Так, в современных телефильмах социальная справедливость представлена следующей формулой: «негодяй всегда должен быть наказан, неважно, сядет ли он в тюрьму, или ему просто набьют морду» [21].

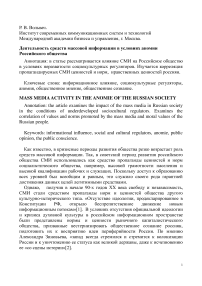

В то же время, согласно исследованию «Политические и мировоззренческие ценности россиян» (ВЦИОМ, 2009), наиболее распространенной среди россиян является трактовка социальной справедливости как равенства всех граждан перед законом (35% респондентов). Для 15 % соотечественников социальная справедливость отождествляется с равенством стартовых возможностей.

Мы склонны рассматривать оба эти понятия, как взаимообусловленные, когда одно вытекает из другого. Эти формы равенства в обществе должны быть закреплены юридически и обеспечены государством. Так, юридическим основанием равенства стартовых возможностей выступает гарантированное государством равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (п.2 ст.19 Конституции РФ).

Действия граждан и должностных лиц, нарушающие права и свободы других лиц, обуславливают фактическое неравенство стартовых возможностей, поскольку препятствуют реализации гражданами своих прав и свобод. Так, незаконный отказ в приеме на работу препятствует реализации гражданином конституционного права на труд. Или приказы руководителей вузов о зачислении в студенты на бюджетные места лиц, не прошедших конкурс, препятствуют реализации права гражданина, закрепленного п.3 ст.43 Конституции РФ, на конкурсной основе, показав более высокие результаты при вступительных испытаниях, бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении.

Таким образом, равенство стартовых возможностей может быть достигнуто путем создания условий для беспрепятственной реализации каждым гражданином принадлежащих ему прав, в том числе путем охраны и защиты их со стороны уполномоченных государственных органов.

|

В равенстве всех граждан перед законом В том. чтобы уровень жизни всех был бы примерно одинаковым, не было бы ни... В том, чтобы каждый мог достичь того, на что он способен В том. чтобы положение каждого члена общества зависело от его трудовых усилий.. В гарантиях для социально незащищенных, социальной ответственности Никакой социальной справедливости не было и никогда не будет Ни с чем из этого не согласен Затрудняюсь ответить |

|

|

□ 35 |

|

|

____________________________1 18 _______________________1 15 ___________1 и __________1 ю _____________1 7 1 1 Ц 3 |

Рисунок 1. Понимание россиянами социальной справедливости (закрытый вопрос, один вариант ответа), %

Следовательно, в общественном мнении доминируют суждения, которые рассматривают социальную справедливость как равенство всех граждан перед законом и равенство стартовых возможностей.

Однако им противоречат транслируемые современными телефильмами установки, которыми, по мнению Д. Дондурея, утверждается, что люди не должны согласовывать свое поведение с моральными и правовыми нормами, поскольку их или нет, или они утратили авторитет в обществе, а, следовательно, руководствоваться приходится исключительно понятиями криминальной социальной среды («жить по понятиям»), учиться самостоятельно давать отпор, никому не доверять и уметь давать взятки[22].

В связи с этим Э. Дюркгейм указывал, что невозможна абсолютная аномия, т. е. полное отчуждение от нравственных норм: «если люди не подчиняются одним нормам, это означает, что в этот момент они подчиняются другим нормам»[23]. Следовательно, трансляция современными телефильмами определенных установок сознания и поведения провоцирует отказ от институционализированных норм и принятие соответствующих норм криминальной социальной среды.

Подведем предварительные итоги.

-

1. В условиях аномии российского общества деятельность СМИ препятствует формированию социального порядка и социальной справедливости.

-

2. Пропаганда ценностей обогащения обуславливает их принятие большими социальными группами, в то время как неэффективное правовое регулирование экономических отношений в российском обществе и незащищенность экономических субъектов препятствуют доступу к законной экономической деятельности как средству обогащения.

-

3. Пропаганда СМИ символов денежного успеха вступает в противоречие с отсутствием легитимных путей достижения такого успеха для больших социальных групп, что обуславливает ситуацию аномии российского общества.

М.В.Ломоносова / Информационный интернет-портал «Академия Зиновьева». URL: http://zinoviev.org/az/alexander/klub/ponyatie-ideologii/

— М.: ACT: ACT МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. С.248

VI: Социальные деформации. — М.: ИНФРА-М, 2005. С.151.

VI: Социальные деформации. — М.: ИНФРА-М, 2005. С.119.