Декарбонизационная политика России в условиях ESG-трансформации мировой энергетики

Автор: Сухарева Е.В., Кахальников М.В.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема глобального потепления климата вследствие увеличения антропогенных выбросов парниковых газов, большая часть из которых приходится на энергетический сектор. Проанализированы меры борьбы мирового сообщества с проблемой изменения климата. Рассмотрены технические мероприятия, направленные на снижение объема парниковых выбросов на предприятиях топливно-энергетического комплекса, а также экономические механизмы углеродного регулирования, основанные на принципах гибкости международных климатических соглашений. Проанализирована эволюция концепции устойчивого развития, ее трансформация в ESG-факторы, а также их влияние на решение проблемы изменения климата. Исследованы вопросы адаптации мировых соглашений применительно к топливно-энергетическому комплексу России. Предложены направления совершенствования отечественной энергетической политики в условиях мировой ESG-трансформации отрасли. Выделены три направления декарбонизации энергетики: естественно-консервативное, низкоуглеродное, агрессивное.

Энергетическая политика, esg-трансформация, устойчивое развитие, низкоуглеродная экономика, декарбонизация, мировая энергетика, климатическая повестка, энергетический переход

Короткий адрес: https://sciup.org/149148063

IDR: 149148063 | УДК: 327.8:338.2 | DOI: 10.24158/pep.2025.3.2

Текст научной статьи Декарбонизационная политика России в условиях ESG-трансформации мировой энергетики

является одной из наиболее обсуждаемых за последние несколько десятков лет проблем. Наибольшая доля антропогенных выбросов в мире приходится на топливно-энергетический комплекс, а также на промышленность и транспорт, которые используют углеводородные источники энергии (нефть, газ, уголь). На добычу органического топлива, его использование в энергетике, промышленности и на транспорте приходится около 70 % всех мировых выбросов (Состояние топливно-энергетического комплекса, перспективы использования ВИЭ в контексте энергетического перехода …, 2022).

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), ежегодно в мире прирост антропогенных выбросов парниковых газов составляет 1,5 %1. Более половины из них приходится на Китай, Индию, США, Евросоюз, Россию, Бразилию, Японию и Индонезию. Наибольший прирост выбросов к настоящему моменту по сравнению с 1990 г. показали Китай, Индия, США, Канада (Маринцева, Сухарева, 2024).

Вопросами снижения антропогенных выбросов мировое сообщество было озабоченно уже более тридцати лет назад. В 1992 г. была принята Рамочная конвенция ООН об изменении кли-мата2. С 1995 г. ежегодно проводятся международные конференции, посвященные данной проблеме. В 1997 г. принят Киотский протокол, обязывающий развитые страны ограничить или сократить свои антропогенные выбросы парниковых газов по сравнению с уровнем 1990 г. Он предполагает введение трех экономических механизмов гибкости: совместное осуществление проектов по сокращению выбросов, механизм чистого развития и системы торговли квотами на выбросы (Кахальников, 2022).

В 2001 г. были приняты 8 целей развития тысячелетия, которые государства должны были достичь к 2015 г., одна из них предполагала обеспечение экологической устойчивости. В 2015 г. на смену целям развития тысячелетия пришли 17 новых, связанных с Концепцией устойчивого развития. Последняя формируется на пересечении трех основных сфер: экономической, социальной и экологической. Концепция устойчивого развития как состояние сбалансированного развития в экологическом, социальном и экономическом направлениях начала обретать важность на фоне роста деятельности человеческого общества, которое в погоне за удовлетворением личных и коллективных потребностей стало тратить все больше ресурсов. И если проблема экономической устойчивости была вполне закономерной на фоне мировой тенденции к увеличению масштабов производства, то социально-экологические аспекты данного контекста стали вызывать опасения не так давно3.

С развитием информационных технологий и в связи с историческими общемировыми событиями появился тренд на глобализацию, с которой не только развитые страны, но и весь мир стал частью общей экономической системы, что обусловило усиливающийся социально-экономический разрыв между развитыми и отстающими государствами, а соответственно, и их жителями. В рамках традиционного подхода было принято считать, что для достижения всеобщего процветания и уменьшения неравенства между странами и в международном масштабе необходимо просто сделать экономическую систему более эффективной. Однако позже на основе ряда исследований ученые пришли к выводу, что неэффективная экономика высоко промышленных государств является результатом чрезмерного и нерационального использования природных ресурсов (Осадчий, 2018; Шаршебаев, Рыскелдиева, 2024).

Уход мирового производства с военного русла после 1945 г. ознаменовал укрепление старых и появление новых отраслей промышленности, и соответственно, развитие актуальных продуктов и технологий. В это время ученые впервые обратили внимание на взаимосвязь между экономическим ростом и увеличением использования природных ресурсов. Развивающаяся промышленность требовала все больше сырья и энергии, что влекло за собой рост интереса к ядер-ной энергетике, увеличению вычислительных мощностей, давления на сельское хозяйство удобрениями, а также производства пластика. Стали обретать очертания последствия этих тенденций в виде экологических катастроф.

Заметив нарастающие в природе и обществе проблемы, мировое сообщество начало реагировать на них, было принято решение об организации всеобщего обсуждения обозначенной повестки дня. Важно понимать, что на тот момент какой-либо привычной идеи устойчивого развития еще не было сформировано, люди думали о будущем процветании человечества в широком смысле. С этой целью Генеральной Ассамблеей ООН была организована и проведена в 1972 г. конференция по проблемам окружающей среды, которая получила название Стокгольмской. Идеи, озвученные на ней, были опубликованы как «Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды»1, отражавшая направления, которые в дальнейшем легли в основу концепции устойчивого развития: ценность человеческой жизни, свобода творчества, рост населения, важность охраны окружающей среды и др., были приняты 26 принципов, которым должны будут в идеале следовать члены мирового сообщества.

Так как съезд Ассамблеи ООН, а также организуемые конференции не являлись удобным способом регулярного контроля и обсуждения проблем окружающей среды, было принято решение о создании программы, которая была призвана координировать деятельность государств по решению социально-экологических проблем и предупреждению международных конфликтов. Программа получила название UNEP (United Nations Environment Programme)2, и на момент 2012 г. в ней принимали участие уже 58 государств.

Еще одной организацией, которая была обеспокоена вопросами окружающей среды, стал «Римский клуб». Основной целью его на момент образования считалось привлечение внимания общественности к происходящим в природе и обществе изменениям, к тому, что они за собой влекут.

В следующие десятилетия начала формироваться совокупность социально-экономических государственных мер, включающих в себя ранние принципы природоохранения и актуальные регламенты ведения хозяйственной деятельности согласно потребностям в обществе.

Основные этапы эволюции концепции устойчивого развития можно представить в виде табл. 1.

Таблица 1 – Основные этапы эволюции концепции устойчивого развития мировым сообществом

Table 1 – Main Stages of Evolution of the Concept of Sustainable Development by the World Community

|

Этап |

Характерные особенности |

|

50–60-е гг. |

Традиционная модель развития производства, для которой характерен экстенсивный рост мощностей, связанный с увеличением использования природных ресурсов, но с низкой эффективностью. Сообщество обратило внимание на первые предпосылки экологического и социального неблагополучия |

|

70-е гг. |

Увеличение социального неблагополучия в связи с комплексными общественно-экономическими проблемами, рост безработицы и бедности, начало формирования долгосрочных мер по противодействию им. Разработка современных ресурсоэффективных технологий. Римский клуб публикует доклад «Пределы роста»3, который сообщал о «взаимосвязи экономической деятельности, осуществляемой человечеством, и состояния окружающей природной среды» |

|

80-е гг. |

Принятие фактов о негативном воздействии традиционной модели развития производства на экологию и мировое благополучие. Начало решения проблем реального времени, постепенный переход и формирование концепции устойчивого развития, разработка международным сообществом документационной базы и регламентов по взаимодействию в рамках решения проблем устойчивого развития |

|

90-е гг. |

Международное принятие первых версий концепции устойчивого развития, начало перестройки глобального и локального законодательств под потребности людей будущего. Развитие аналитических агентств и общественных структур, собирающих отчеты об устойчивости развития. Появление стандартов отчетности компаний, а также начало разработки методик оценки устойчивости |

Важным этапом развития концепции устойчивого развития можно по праву считать появление методик ESG. Сам этот термин возник в 2005 г. с подачи организации Global Initiative for Sustainability Ratings, состоящей из инвесторов, которые, проанализировав принятые за последние годы мировым сообществом регулирующие устойчивое развитие документы, приняли решение о необходимости сделать концепцию более востребованной за счет предъявления более четких требований к компаниям4.

GISR опубликовал доклад с глобальной инициативой в этой области, конкретизирующей принципы устойчивого развития для разных заинтересованных сторон1. Так, для компаний стали более понятны конкретные метрики по 3 основным направлениям устойчивого развития, что открывало возможности уже для ответственных инвесторов, которые с ростом важности антропогенного воздействия на природу хотели бы финансово вкладываться лишь в социально-экологически ответственные компании. Такой подход, по сути, создал новую метрику инвестиционной привлекательности, ведь если раньше вложения осуществлялись исходя из рискованности и привлекательности проектов с экономической точки зрения, то теперь наравне с ними надо учитывать ответственное хозяйствование. В мире также стала распространяться практика государственных инвестиций в компании, следующие принципам ESG, что также стимулировало принятие этой методики.

Популярность ее во многом была обусловлена простотой восприятия идеи на фоне более сложной для понимания концепции устойчивого развития, ведь для оценки в рамках последней в целом требовалось намного больше информации, а также не всегда было ясно, куда двигаться в этом развитии. ESG же представляла собой вполне стандартный набор метрик, которые были сведены в удобный для восприятия формат (0 – показатель не выполняется, 0,5 – показатель начал соблюдаться, 1 – показатель находится в идеальном значении). Также благодаря понятной системе показателей стало возможным стандартизировать нормы устойчивой отчетности на мировом и национальном уровнях, что способствовало популяризации методики.

Однако важно понимать, что ESG развилось из концепции устойчивого развития, и они неразрывно связаны, однако это не одно и то же, между ними имеются существенные различия. Они начинаются уже при определении области, на которую опираются ESG и устойчивое развитие. Первое сфокусировано на внутренних социально-экологических и управленческих факторах устойчивости компании, а второе – на стабильном развитии не только компании, но и общества в целом. То есть устойчивое развитие должно быть согласовано на международном, государственном и микроуровнях.

Еще одно различие лежит в областях устойчивости ESG и концепции, то есть если устойчивое развитие, как уже было описано выше, разделяет понятие устойчивости на устойчивость в социальном, экономическом и социальном плане, то ESG сильно сужает круг оцениваемой деятельности и не включает в себя оценку экономического роста компании, зато оценивает особенности корпоративного управления внутри нее.

-

1. Различаются так же цели и временные рамки ESG и устойчивого развития. Так, если последнее, как более широкая концепция, стремится регулировать деятельность человечества на десятки лет вперед, стремясь создать для будущих поколений здоровый и процветающий мир, то ESG направлена на повышение ценности компании в глазах ответственных акционеров, а планирование здесь кратко- и среднесрочное.

-

2. Контроль за устойчивым развитием осуществляется на международном уровне, организован мониторинг на уровне как отдельных небольших компаний, так и государств и международных конференций. ESG же контролируется и развивается в рамках решений, принимаемых инвесторами, а сами рейтинги составляются аналитическими агентствами.

Цифровизацию необходимо рассматривать как актуальную и неотъемлемую часть современной «устойчивости», выраженную как раз в реализации соответствующих целей, в том числе – через применение новых информационных технологий.

В рамках продвижения концепции устойчивого развития важность экологизации энергетики трактовалась не всегда одинаково. Если при традиционном понимании устойчивости как стабильного экономического роста энергетика оказывала прямое влияние на экстенсивный рост производства, то с приходом сформированной современной трактовки устойчивого развития она обрела новую роль. Теперь электроэнергетика не просто является ресурсом для развития всей остальной промышленности, она также должна соответствовать социально-экологическим нормам, то есть ее функционирование теперь не должно негативно влиять на окружающую людей настоящего и будущего среду.

Бурный экономический рост в ряде развивающихся стран, выбросы которых были не ограничены Киотским протоколом2, потребовал пересмотра положений документа. 12 декабря 2015 г. было принято Парижское соглашение по климату3, основной целью которого являлось сдерживание роста среднегодовой температуры Земли за счет консолидации усилий всех стран. Парижское соглашение, в отличие от Киотского протокола, не вводило жестких инструментов сокращения выбросов, но предполагало достижение углеродной нейтральности ко второй половине XXI в. Каждая страна берет на себя приемлемые для нее обязательства на определенных временных отрезках по сокращению выбросов и разрабатывает собственные национальные стратегии по достижению этих обязательств. При этом более 60 стран, среди которых – лидеры по антропогенным выбросам, заявили о достижении углеродной нейтральности к 2050–2060 гг. (Шинкевич, 2020).

Одним из путей реализации международных климатических соглашений является отказ от углеводородных топливных ресурсов и переориентирование мировой энергетики на иные технологии генерации – глобальный энергетический переход. Например, Евросоюз делает упор на развитие атомных технологий и возобновляемых источников энергии. Глобальный энергопереход стимулирует развитие новых технологий в сфере энергомашиностроения и определяет новые вызовы для стран – экспортеров органического топлива, связанные со снижением спроса на углеводородное сырье (Лисин, Киндра, 2021).

Однако оборудование даже самых современных и эффективных безуглеродных технологий генерации имеет углеродный след и после окончания своего жизненного цикла требует правильной утилизации. Это стимулирует разработку технологий повторного использования материалов.

Кроме того, полностью перейти на безуглеродное производство энергии невозможно. Доля тепловой генерации на органическом топливе для большинства стран является превалирующей. Для них на первый план выходят проекты по энергосбережению и повышению энергетической эффективности производства на основе парогазового цикла и термоядерного синтеза (Ильков-ский и др., 2020).

Еще одним способом снижения углеродного следа является развитие технологий улавливания, переработки, использования и (или) захоронения углекислого газа, это создает предпосылки для появления в мировой экономике новых финансовых инструментов и видов бизнеса. Так, например, в России делается упор на организацию карбоновых ферм, основанных на секвестрационном потенциале почвы и лесов к поглощению углекислого газа и реализации углеродных единиц абсорбции.

Все это требует от государств совершенствования нормативно-правовой базы в сфере экологического регулирования, создания новых рыночных механизмов стимулирования снижения углеродного следа и разработки актуальной декарбонизационной политики. Важную роль в реализации стратегии последней играют программы финансирования климатических проектов1.

Таким образом, декарбонизационная энергетическая политика большинства стран мира базируется на комбинации основных путей снижения углеродного следа:

-

– переход на использование безуглеродных источников энергии;

-

– повышение энергетической эффективности и стимулирование энергосбережения;

-

– введение углеродного регулирования.

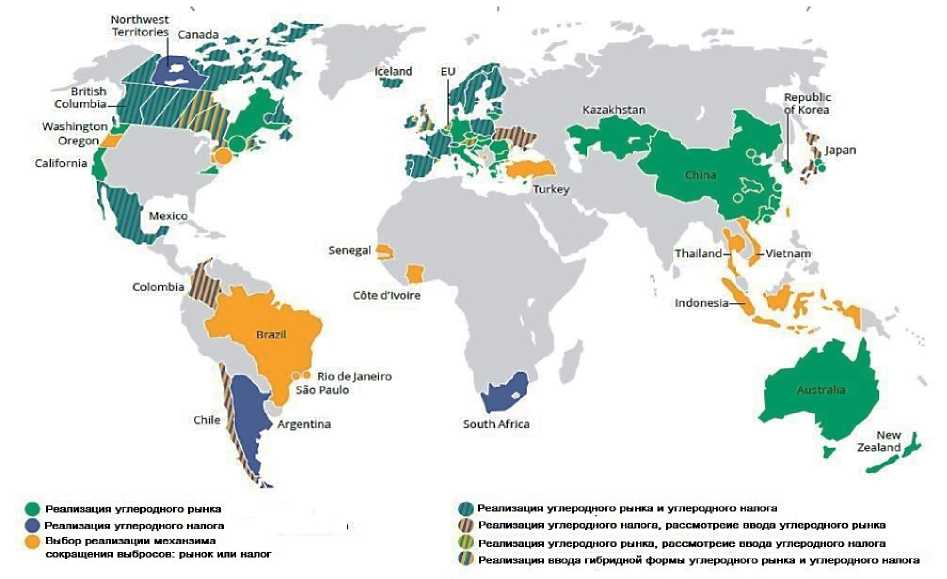

Среди наиболее распространенных механизмов углеродного регулирования можно отметить введение углеродного налога и создание национальных систем торговли квотами на выбросы (рис. 1). Ряд стран дополнительно вводит ограничение на использование и реализацию продукции с высоким углеродным следом, для этого применяется специальная маркировка товаров по уровню углеродного следа (Кахальников, 2022).

В современном мире о климатической повестке заботятся не только на мировом и национальном уровнях, но и на уровне отдельных отраслей, городов, и даже компаний. Более 100 городов заявили о достижении углеродного баланса к 2040 г., особо амбициозные планы – у скандинавских столиц2. Ряд крупных транснациональных корпораций разрабатывают собственные декарбонизационные стратегии и также берут на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности3.

Как и множество других держав, Россия является страной – участницей реализации концепции устойчивого развития и также осуществляет борьбу с климатическими изменениями. Главный документ, описывающий официальное видение устойчивого баланса развития страны, – это «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030

года»1, который предусматривает ряд социально-экологических инициатив, направленных в том числе и на энергетический сектор (Кириллова и др., 2022).

Рисунок 1 – Механизмы углеродного регулирования

Figure 1 – Mechanisms of Carbon Regulation

На сегодняшний день Россия занимает пятое место как среди крупнейших экономик мира, так и среди глобальных эмитентов антропогенных выбросов парниковых газов2. Ориентация энергетики страны на традиционные углеводородные ресурсы делает ее лидером среди всех отраслей российской экономики по объемам выбросов парниковых газов. По данным Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов3, на топливно-энергетический комплекс приходится 77,9 % от общего количества антропогенных выбросов нашей страны (Маринцева, Сухарева, 2024).

Реализация концепции устойчивого развития в России началась с выхода распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 августа 1992 г. № 1522-р, на основании которого была создана Межведомственная комиссия для разработки предложений по реализации решений Конференции ООН по окружающей среде и развитию4.

Указ Президента Российской Федерации от 04 февраля 1994 года № 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития»5 предусматривал два направления действий:

-

– решение текущих социально-экономических задач в неразрывной связи с осуществлением адекватных мер по защите и улучшению окружающей среды, сбережению и восстановлению природных ресурсов;

-

– реализацию закрепленного в Конституции Российской Федерации1 права граждан на благоприятную окружающую среду и права будущих поколений людей на пользование природноресурсным потенциалом в целях поддержания устойчивого развития.

Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 1996 г. № 440 утверждена «Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»2, которая на сегодня остается базовым документом, определяющим политику России в области устойчивого развития. Разработка Концепции происходила в период реализации экономических реформ, что наложило свой отпечаток на процесс принятия этого документа. Понятие «устойчивое развитие», используемое в нем, сформулировано в следующем виде: «Устойчивое развитие – это стабильное социальноэкономическое развитие, не разрушающее своей природной основы»3.

Под термином «устойчивое развитие» в данном документе понимается алгоритм действий, обеспечивающий «устранение сложившихся противоречий между потребностями мирового сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности»4. В Концепции нашли отражение все разделы, необходимые для решения задач ее реализации:

-

– разработка национальной стратегии перехода;

-

– определение системы целей данной стратегии;

-

– разработка индикаторов устойчивого развития;

-

– определение механизмов реализации концепции устойчивого развития.

Глобальное потепление климата, стимулирование процесса энергетического перехода и ESG-трансформации мировой политики бросают сегодня энергетике России сразу три вызова: климатический, экономический и технологический.

Первый из названных состоит в том, что физические показатели температуры воздуха на территории России превышают среднемировые почти в 3 раза, а риски, связанные с изменениями климата, становятся тяжело прогнозируемыми и все более сложными для управления.

Экономический вызов связан с мировой политикой декарбонизации. Все больше и больше стран выступают за введение трансграничного углеродного регулирования. Планы по сокращению потребления углеводородного топлива в странах – импортерах российских топливно-энергетических ресурсов в ближайшей перспективе могут стать угрозой экономической стабильности страны.

Технологический вызов обусловлен бурным развитием способов получения энергии из возобновляемых источников, атомной и водородной энергетики, технологий улавливания и захоронения парниковых выбросов. Это привело к повышению актуальности вопроса четвертого энергетического перехода в глобальном контексте.

Экологизация мировой энергетики, ориентация на обеспечение технологического суверенитета и учет социально-экономических целей стратегического развития страны приводят к изменению системы производственно-хозяйственной деятельности отрасли. В настоящее время во всем мире происходит становление нового технико-экономического уклада, приводящего к качественному развитию системы хозяйствования и экономическому росту. И именно это обстоятельство должно определять главные цели социально-экономического развития страны. При этом необходимо признать, что основной чертой этого уклада будет снижение углеродоемкости (декарбонизация) деятельности человека.

В связи со сказанным для учета мировых трендов ESG-трансформации отрасли предлагается три варианта изменения энергетической политики России:

– естественно-консервативная;

– низкоуглеродная;

– агрессивная.

Естественно-консервативная политика заключается в адаптации энергетического бизнеса к мировым ESG-изменениям. Согласно этому сценарию развития отрасль ориентируется на введение экономических механизмов углеродного регулирования. Такая политика не требует крупных капитальных вложений, направленных на снижение антропогенных выбросов, но при этом либо снизится конкурентоспособность энергетической продукции, либо увеличится ее цена за счет введения углеродных квот или налога.

Низкоуглеродная энергетическая политика ориентируется на снижение углеродного следа энергетической продукции за счет модернизации отрасли. Согласно этому сценарию на первый план выходят вопросы энергосбережения и повышения эффективности процесса производства энергии из углеводородных ресурсов, развитие технологий улавливания и захоронения выбросов, увеличение доли возобновляемых источников энергии, атомных и гидроэлектростанций без кардинальной перестройки существующей структуры энергосистемы. Данная политика будет также предусматривать необходимость создания системы торговли углеродными квотами, введения регулирования функционирования отрасли.

Для энергетики развитие такого сценария будет означать масштабное замещение углеводородных источников энергии на возобновляемые (ВИЭ) при сохранении принципиальной архитектуры организации энергосистемы. Это потребует масштабного развития рынков управления углеродным следом. Вероятно, будет вводиться квотирование выбросов парниковых газов, а также налоги на эти выбросы. Участие в данных рынках для крупных компаний будет носить обязательный характер.

Агрессивная политика предполагает переход отрасли на новый уклад. Данный сценарий подразумевает глобальную трансформацию энергетической системы, ориентированную на активную борьбу с изменением климата, энергетического «переосвоения» территорий Арктики и Дальнего Востока и введение жесткого углеродного регулирования. При выборе источника генерации энергии предпочтение будет отдаваться принципиально новым безуглеродным технологиям на базе ВИЭ и водородной энергетики.

Разработка предложенных направлений совершенствования энергетической политики России в условиях мировых ESG-трендов позволит отрасли более эффективно перестроиться для ведения производственно-хозяйственной деятельности с учетом условий глобальных климатических вызовов, а также будет способствовать диверсификации генерирующего сектора и снижению зависимости отрасли от органического топлива.

Список литературы Декарбонизационная политика России в условиях ESG-трансформации мировой энергетики

- Ильковский К.К., Луковцев Ф.Ю., Ахметшина Г.Р. Экологический аспект реализации комплексных программ оптимизации локальной энергетики в России на примере Хабаровского края // Экономические стратегии. 2020. № 4 (70). С. 134-144. DOI: 10.33917/es-4.170.2020.134-141 EDN: WGCWTX

- Кахальников М.В. Подходы к формированию углеродных рынков в России и мире // Финансовая экономика. 2022. № 6. С. 40-43. EDN: BBDEXU

- Кирилова Е.А., Заенчковский А.Э., Епифанов В.А. Инновационная экологическая повестка: последствия для производителей пластика // Управленческий учет. 2022. № 2-1. С. 229-236. DOI: 10.25806/uu2-12022229-236 EDN: YKRELI

- Лисин Е.М., Киндра В.О. Перспективные технологии снижения выбросов парниковых газов при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях // Функционирование и развитие электроэнергетики в эпоху цифровизации. М., 2021. С. 148-156. EDN: JXCDIG

- Маринцева И.А., Сухарева Е.В. Предпосылки формирования стратегии развития энергетики России при переходе к низкоуглеродной экономике // Экономические науки. 2024. № 232. С. 367-370. DOI: 10.14451/1.232.367

- Осадчий Е.И. Ресурсы природной среды: экономическое благо или проклятие (трансформация взглядов на роль природных ресурсов в экономике стран) // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2018. № 4 (45). С. 181-189.

- Состояние топливно-энергетического комплекса, перспективы использования ВИЭ в контексте энергетического перехода / Е.И. Рукина [и др.] // Экономика и предпринимательство. 2022. № 1 (138). С. 261-268. DOI: 10.34925/EIP.2022.138.1.049 EDN: BUMUYG

- Шаршебаев А.А., Рыскелдиева А.К. Природно-ресурсный потенциал и его распределение между странами // Экономика и бизнес: теория и практика. 2024. № 3-2 (109). С. 182-189. DOI: 10.24412/2411-0450-2024-3-2-182-189 EDN: GYOZHJ

- Шинкевич А.Ю. Низкоуглеродная экономика: проблемы и перспектив развития // Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14, № 4. С. 783-799. DOI: 10.21202/1993-047X.14.2020.4.783-799 EDN: QYSWEY