Декорированные изображения и "алтайский" стиль в наскальном искусстве Минусинской котловины в скифскую эпоху

Автор: Советова О.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением декорированных петроглифов Минусинской котловины, т. е. выполненных контурно, с заполнением корпусов различными декоративными элементами (рис. 1-3). на примере наскальных изображений скифской эпохи анализируются отдельные приемы декорирования фигур. рассматривается вопрос о правомерности сложившихся представлений о влиянии так называемого «алтайского» стиля на наскальное искусство этого региона. Суть этих представлений сводится к тому, что под влиянием пазырыкского искусства начиная с V в. до н. э. в наскальное искусство Минусинской котловины начинают широко внедряться приемы украшения фигур спиралями, завитками и т. д. в статье дан анализ признаков «алтайского» стиля, проявляющегося в петроглифах, проводятся параллели между сюжетами и персонажами наскального искусства Минусинской котловины и Алтая и делается вывод о том, что совпадения минимальны, кроме того, нередко «алтайские» темы проявляются на скалах Енисея намного позднее. отдельные же элементы, присущие декоративно-прикладному искусству пазырыкского Алтая, в петроглифах существовали намного раньше и были присущи наскальному искусству широких территорий. Ставятся вопросы о серии рисунков, выполненных в «декоративном» стиле («оглахтинские» кони). Автор приходит к заключению, что, несмотря на имеющиеся соответствия с предметами декоративно-прикладного искусства, на аналогиях с которыми базируются хронологические и семантические построения, наскальные изображения имеют свою специфику и свои законы развития. в связи с происходящим в последние годы расширением источниковой базы, открытием новых сюжетов и персонажей в наскальном искусстве Алтая, Тувы, Монголии, Казахстана возможен пересмотр существующей хронологии многих стилистических групп наскальных изображений.

Наскальное искусство, минусинская котловина, скифо-сибирский звериный стиль, декорированные изображения, "декоративный" стиль, "алтайский" ("пазырыкский") стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/143163750

IDR: 143163750

Текст научной статьи Декорированные изображения и "алтайский" стиль в наскальном искусстве Минусинской котловины в скифскую эпоху

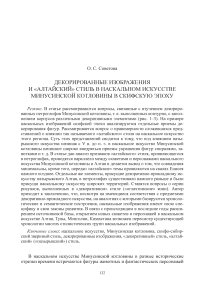

В наскальном искусстве Минусинской котловины в разные исторические отрезки времени встречаются фигуры животных и фантастических персонажей с различными декоративными элементами, заполняющими их корпуса прямыми, косыми, поперечными и волнистыми линиями, спиралями, розетками, завитками и т. д. Уже наиболее ранние рисунки, выполненные в «минусинском» и «ангарском» стилях, имеют на корпусах животных характерные вертикальные линии (Шалаболино, Тепсей, Усть-Туба, Оглахты, Суханиха и др.) (Шер, 1980. Рис. 51; 76; 102–104 и др.; Пяткин, Мартынов, 1985. Табл. 25, 1; 27, 2; 29, 5 и др.) (рис. 1, 1–3). Этот прием, очевидно в силу своей простоты, оказался чуть ли не самым популярным на всех этапах развития наскального искусства. Например, в эпоху поздней бронзы, при общей простоте карасукского стиля, выделяется группа изображений, практически сплошь покрытых вертикальными линиями (Бычиха, Оглахты, Суханиха и др.) (Шер, 1980. Рис. 93; Советова, Миклашевич, 1999. Табл. 4) (рис. 1, 6). В эпоху бронзы встречаются еще более впечатляющие декорированные персонажи окуневской культуры, расчлененные на квадраты, обильно украшенные поперечными и волнистыми линиями, штриховкой, с косыми крестами на крупах и т. д. (Савинов, 2006. Рис. 3; 11; 18–20) (рис. 1, 4, 5). Л. А. Соколова назвала такую избыточную орнаментацию «окуневским барокко» (Соколова, 2001. С. 131). Наскальные рисунки скифской эпохи дают образцы уже иначе декорированных изображений (об этом ниже). На таштыкских изображениях коней нередко нанесены своеобразные фигуры – лопасти, тамги (Панкова, 2008) (рис. 1, 10, 11). Средневековые рисунки также украшаются знаками-тамгами, поперечными линиями на шеях животных, штриховкой и другими элементами. В народных рисунках хакасов мы видим новый «всплеск» декорирования: излюбленные персонажи – кони – часто обильно украшены розетками, окружностями, рядами полос, тамгами и т. д. (Кызласов, Леонтьев, 1980. Табл. 16, 42, 44; 17, 47; 19, 50, 53; 22, 60; 24, 68; 25, 74; 28, 82; 29; 32–37; 39; 42; 51) (рис. 1, 12–15). Естественно, приемы декорирования персонажей наскального искусства характерны для памятников обширных территорий и имеют различный контекст (см., например: Дэвлет, Ласкин, 2014. Рис. 1; 3; 5; 10).

Одними из самых надежных методов датирования наскальных изображений является сопоставление их с предметами декоративно-прикладного искусства конкретных эпох, а также с имеющимися изобразительными материалами из «закрытых комплексов». Художественная манера создателей наскальных изображений могла формироваться под воздействием стиля окружавших их вещей, о чем красноречиво свидетельствуют, например, предметы из замерзших алтайских курганов. Сопоставления петроглифов и предметов скифского времени особенно удачны в силу их многочисленности и широкого распространения. В Минусинской котловине петроглифы скифской (тагарской) эпохи репрезентативны, своеобразны и встречаются не только на скалах, но и на отдельных плитах и камнях оград курганов. В настоящее время выделяется по меньшей мере несколько вполне самостоятельных групп таких изображений. В данном случае мы не касаемся рисунков, выполненных силуэтно, – это отдельная, большая группа с характерными для тагарского наскального искусства признаками: в позах «внезапной остановки», с подогнутыми под живот ногами, с вывернутым крупом, со своеобразной тематикой сюжетов, в которых они представлены. Декорирование же характерно для изображений, выполненных контурно, что

Рис. 1. Декорированные рисунки разных эпох на памятниках наскального искусства Минусинской котловины

1–3 – петроглифы в «минусинском» и «ангарском» стилях: 1, 2 – Шалаболино; 3 – Ог-лахты; 4–6 – петроглифы эпохи бронзы: 4 – река Аскиз; 5 – Черновая VIII; 6 – Бычиха; 7–9 – петроглифы скифской эпохи: 7 – Суханиха; 8 – Оглахты; 9 – Анашинская писаница; 10, 11 – изображения таштыкской эпохи: 10 – Суханиха; 11 – Шалаболино; 12 – Оглахты; 14–16 – народные рисунки хакасов, Оглахты позволяло мастеру заполнять абрис фигуры спиралями, волютами, запятыми, солярными знаками и прочими декоративными элементами. Этот прием существует практически на протяжении всей скифской эпохи и характерен как для самых ранних рисунков, так и для поздних – тесинских (тагаро-таштыкских), сохраняющих лишь «отголоски» классического скифо-сибирского стиля.

«Разрисованные» изображения животных на памятниках наскального искусства Минусинской котловины скифской эпохи достаточно разнообразны. По мнению Я. А. Шера, местными, «минусинскими, особенностями являются разрисовка корпусов животных извилистыми или пересекающимися линиями и заполнение их крупными выбоинами» ( Шер , 1980. С. 245). Много фигур, украшенных простыми и спиралевидными завитками, зигзагами, изредка – мелкими насечками; с косыми и прямыми крестами, спиралями на крупах; с поперечными линиями на корпусах животных; отдельная группа изображений коней «расписана» квадратами, зигзагами и другими геометрическими фигурами. До настоящего времени вопрос о хронологических привязках этих декоративных элементов практически не ставился. Исключение составляет проблема влияния так называемого «алтайского стиля» на наскальное искусство Минусинской котловины.

О том, что тагарское искусство в V в. до н. э. подверглось влиянию искусства соседнего Алтая и на территорию Минусинской котловины проник «алтайский» звериный стиль, написала в 1967 г. в своей монографии «Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры» Н. Л. Членова ( Членова , 1967. С. 110–113), сделав основные выводы на анализе художественных бронз тагар-ской культуры. Постепенно в литературе утвердилось мнение, что подобные изменения произошли на этом же этапе и в наскальном искусстве, что проявилось в орнаментах в виде спиралей, окружностей и запятых на корпусах контурных изображений животных. На этом сюжете мне хотелось бы остановиться подробнее и конкретизировать три основных вопроса: 1) что следует понимать под «алтайским стилем» применительно к памятникам наскального искусства Алтая («пазырыкский» пласт петроглифов); 2) как проявился «алтайский стиль» в наскальном искусстве Минусинской котловины; 3) следует ли использовать термин «алтайский стиль» в дальнейшем.

Совершенно очевидно, что термин «алтайский стиль» не представляется удачным и требует конкретизации. Долгое время искусство древних кочевников Алтая, служившее декоративно-прикладным целям – украшению оружия, одежды, упряжи коней, интерьера погребальных сооружений, различных бытовых и культовых предметов, практически не рассматривалось в сравнении с синхронными наскальными изображениями. Разработкой темы «пазырыкско-го» стиля в наскальном искусстве Алтая в 1990-х гг. занимался В. Д. Кубарев, использовавший для хронологических привязок метод сопоставления петроглифов с датированными предметными коллекциями из синхронных погребальных комплексов (Кубарев, 1999 и др.). Такой анализ был очень важен не только для синхронизации петроглифов Алтая, эталонные признаки могли быть полезны и для характеристики памятников сопредельных территорий. В результате проделанной работы исследователь пришел к выводу, что, несмотря на поразительное сходство отдельных зооморфных образцов мелкой пластики пазырыкской культуры с персонажами петроглифов, последние по выразительности и передаче образа «явно уступают высокохудожественным изделиям из курганов», объясняя это различие техникой их изготовления: ввиду очевидных технических трудностей чаще всего копировались отдельные персонажи и несложные по содержанию сюжеты алтайского звериного стиля, некоторые из них чрезвычайно утрировались, нередко передаваясь в упрощенном, схематичном виде (Кубарев, 1999. С. 85). Тем не менее им были выявлены петроглифы, имеющие, по его мнению, выразительные аналогии с предметами прикладного искусства (Кубарев и др., 2005. Рис. 10; 14; 15), и определены следующие признаки их сходства: орнаментальная, «меандрирующая» форма рогов с Ѕ-видными отростками, клювовидные морды у оленей, повторяющиеся на барельефных деревянных скульптурах оленей из курганов Алтая. Среди изображений коней и всадников были отмечены некоторые фигуры, аналогии которым обнаруживаются в изобразительном творчестве древних кочевников Алтая (Там же. Рис. 11; 15; 16), как и для пар животных, запечатленных на скалах, продолжающих тематику объемных деревянных фигурок Катанды, Уландрыка, Юстыда, Барбугазы (Там же. Прил. II. Рис. 53). Для изображений хищников определены такие «пазырык-ские» элементы, как завитки, спирали и крылья на туловищах животных, аналогичные по иконографии некоторым барельефным изображениям из Ташанты и Пазырыка (Там же. Прил. II. Рис. 56; 57). Для анфасных изображений птиц выявлено сходство с фигурами пазырыкских орлов с расправленными крыльями, а для профильных – вырезанные на золотых листках силуэтные изображения птиц, нашивавшихся на головные уборы кочевников (Кубарев, 1999. С. 120. Рис. 31). Было выявлено наличие бинарных оппозиций персонажей, характерных как для петроглифов, так и для алтайского звериного стиля в целом, а также характерные позы: подогнутые или прямые ноги у животных, обращенная вперед или назад голова, «перекрученное» на 180° туловище. Само пазырыкское искусство В. Д. Кубарев охарактеризовал словом «динамичное». Из основных отличий между предметами декоративно-прикладного искусства и наскальными рисунками он отметил следующие: петроглифы уступают по своей художественной выразительности; в них копируются несложные по структуре сюжеты «алтайского» звериного стиля (часто в упрощенном виде); почти нет сцен терзания (есть «противостояние» и «преследование») хищниками различных животных. В итоге основные материалы были представлены в таблицах, в каждой из которых демонстрировался один персонаж – олени, хищники и т. д. – в сопоставлении с предметами прикладного искусства. Таким образом было получено достаточно цельное для того времени представление о скифском пласте изображений. Но, судя по представленным таблицам, почти все олени и лоси выполнены не в «пазырыкском», а в ином стиле, более близком к стилю оленных камней, и, на мой взгляд, представляют совсем иной хронологический пласт, то же можно сказать и о других персонажах, за исключением фигур хищников/кабанов и птиц. Среди последних имеются и декорированные фигуры (Там же. Табл. III). Все остальные изображения в своей основной массе силуэтные и в них с большой натяжкой можно «увидеть» пазырыкские прообразы.

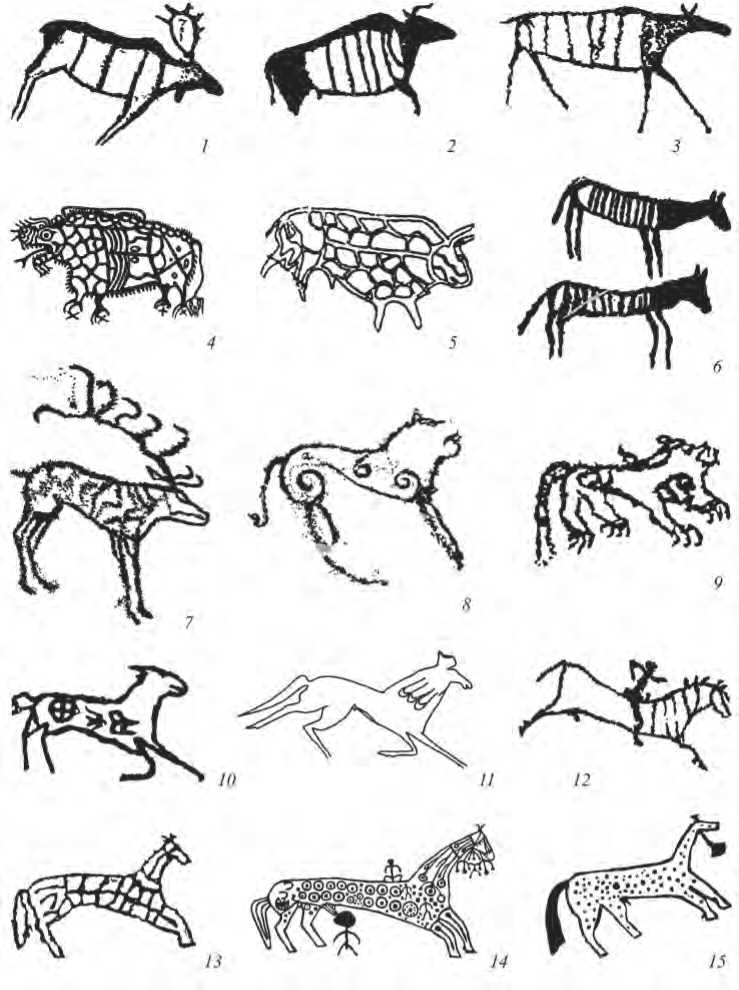

Какие же близкие алтайскому искусству персонажи и сюжеты нашли отражение в петроглифах Минусинской котловины? Если сопоставить предметы декоративно-прикладного искусства Алтая и петроглифы Минусинской котловины, то, пожалуй, наиболее близкими являются изображения хищников с пламевидными отростками на спинах на памятниках Абакано-Перевоз, Анашин-ская писаница (Русакова, 1997. Рис. 1; 11, 3; Заика, 1997. Рис. на с. 98; и др.), Бычиха, Суханиха и др. (Советова, 2005. Табл. 12), а также разнообразных птиц. Наиболее наглядным представляется и сюжет с «шествием» хищников, запечатленный на Тепсее (Там же. Рис. 24) и Анашинской писанице (Заика, 1997) и напоминающий сцену со знаменитой Башадарской колоды. Одним из самых значимых определяющих признаков в пазырыкских древностях В. Д. Кубарев называл распространенный традиционный прием «перекручивания» туловища животного на 180°. Животные с вывернутым крупом известны среди петроглифов Куни (Советова, 2005. Табл. 9, 7–11; 12, 4), Абакано-Перевоза (Русакова, 1997), на Бейской стеле (Дэвлет, Дэвлет, 2005. Рис. 94) и на многих других памятниках Минусинской котловины. Если сопоставить минусинские петроглифы и выявленные В. Д. Кубаревым «пазырыкские» сюжеты в петроглифах Алтая, то аналогии вообще практически единичны. Причем многие из перечисленных персонажей относятся, скорее всего, к тагаро-таштыкскому времени, т. е. между ними имеется и хронологический разрыв. Следует отметить целый ряд и других противоречий: например, бляхи в виде оленя с подогнутыми ногами, широко распространенные в памятниках сарагашенского этапа тагарской культуры (не раньше V в. до н. э. по традиционной хронологии), имеют прямые аналогии в курганах могильников Чиликты (Восточный Казахстан) и Гумарово (Южное Приуралье), где они датируются VIII–VII вв. до н. э. (Исмагилов, 1988. С. 43, 45). Фигуры животных в позе с «вывернутым крупом» находят аналогии не только в искусстве пазырыкского Алтая, но и других территорий – Казахстана (золотая накладка из кургана Иссык) (Акишев, 1978. Табл. 25), Тувы (рельефное изображение фантастического животного на бронзовом зеркале из Мажалык-Ховузу I) (Грач, 1980. Рис. 113, 1) (рис. 3, 15) и мн. др. Упомянутые фигуры с пламевидными отростками на спинах фантастических хищников, популярные в искусстве пазырыкского Алтая, на памятниках наскального искусства Минусинской котловины также, скорее всего, относятся к самому концу тагарской эпохи. Принято считать, что «алтайское» влияние в наскальном искусстве проявляется в «орнаментах в виде спиралей, окружностей и запятых» (Пяткин, Мартынов, 1985; Кубарев, 1999 и др.), но эти элементы встречаются также и на корпусах животных более раннего времени – как на памятниках наскального искусства Минусинской котловины, так и в Туве, на Алтае, в Казахстане, Киргизии (рис. 2, 10–16). Яркий пример – изображение на плите 18/02 из кургана Аржан 2 (Чугунов, 2008. Рис. на с. 61) (рис. 2, 9). Некоторые примеры из репертуара наскального искусства Минусинской котловины: в Волчьем логу Тепсея в одной из композиций представлены козел и бык (олень?), выполненные в аржано-майэмирском стиле (Миклашевич, 2007. Рис. 11). У быка (?) слегка заостренная (клювообразная) морда, напоминающая стиль оленных камней, два завитка на корпусе, у фигуры козла четыре завитка (рис. 2, 1, 2). У оленя с местонахождения Усть-Туба, отнесенного Я. А. Шером также к раннему этапу скифо-сибирского стиля, три завитка (Шер, 1980. Рис. 122), а корпус оленя с Бейской стелы практически полностью ими покрыт (Дэвлет, Дэвлет, 2005.

Рис. 94; 97). Штриховкой показан подшейный волос у животных, выполненных в аржано-майэмирском стиле, в композиции с горы Сульфатной ( Миклашевич , 2007. Рис. 1–1) (рис. 2, 3–6 ). Здесь запечатлены две крупные фигуры стоящих оленей, которых Д. Г. Савинов сравнил с такими же парными фигурами на олен-ном камне из Аржана 1, подчеркнув, что минусинские олени, при соблюдении общей иконографии, отличаются от саяно-алтайских выделенной лопаткой, переданным поперечными черточками подшейным волосом, закинутыми за спину гребенчатыми, а не Ѕ-видными рогами. Эти различия он объяснил тем, что местный мастер сделал их понятными для тагарцев, но по известному оригиналу центральноазиатского происхождения ( Савинов , 2012. С. 31, 32; Рис. 3, 6, 8 ). В наскальном искусстве прием демонстрации подшейного волоса нашел отражение в ранних петроглифах разных регионов: на памятнике Ортаа-Саргол в Туве ( Дэвлет , 1980), на Жалтырак-Таше в Киргизии ( Миклашевич , 2012. Рис. 27, 4, 12 ), Бичикту-Боме на Алтае (Там же. Рис. 9, 7 ; 14, 6, 7 ) (рис. 2, 5–8 ) и на других памятниках.

Тема «шествия зверей» также хорошо известна и по более ранним изобразительным источникам, в том числе по изображению на гривне из Аржана 2, олен-ным камням и др. Датируются такого рода памятники не позднее раннескифского времени, а начало формирования традиции уходит корнями в эпоху бронзы ( Савинов , 1994. С. 110). Что касается наиболее ранних композиций из ритмического ряда животных, выполненных в металле, то стоит упомянуть изделия из памятников типа Наньшаньгэнь, исследованных в Северо-Восточном Китае и датированных по совместно найденным китайским сосудам и оружию IX–VIII вв. до н. э. ( Ковалев , 1998. С. 122–130).

Таким образом, нет особых оснований говорить о влиянии «алтайского» стиля на наскальное искусство Минусинской котловины в V в. до н. э. Прежде всего, сам «пазырыкский» пласт изображений Алтая требует дальнейшего изучения. Уже сейчас очевидно, что имевшиеся о нем представления были далеко не полными. В научном обороте были в основном выбитые рисунки, в последние же десятилетия открыта большая серия новых изображений, среди которых наиболее впечатляющие – гравированные ( Миклашевич , 2012). Изображения, выполненные техникой гравировки (резьбы), отличаются большей детализацией, демонстрируют все разнообразие стилистических вариантов и в целом свидетельствуют о том, что скифо-сибирский стиль ярко воплощен в наскальном искусстве Алтая. Среди гравированных рисунков много высокохудожественных образцов, а также новых персонажей, например выявлены совершенно неизвестные ранее львы (Бичикту-Бом) и др. (Там же. Рис. 20). Кроме того,

Рис. 2. Декорированные наскальные изображения скифской эпохи

1, 2 – Тепсей, Минусинская котловина; 3 – Усть-Туба, Минусинская котловина; 4 – Бей-ская стела, Минусинская котловина; 5 – гора Сульфатная, Минусинская котловина; 6 – Му-гур-Саргол, Тува; 7 – Оглахты, Минусинская котловина; 8 – Бичикту-Бом, Горный Алтай; 9 – Аржан 2, Тува; 10, 11 – Чолпон-Ата, Казахстан; 12 – гора Сосновая, Минусинская котловина; 13 – Льнищенская писница, Минусинская котловина; 14, 15 – Жалтырак-Таш, Киргизия; 16 – Шивээт-Хайран, Монгольский Алтай; 17 – Шалабай, Казахстан; 18 – Кулжабасы, Казахстан; 19 – Кара-Оюк, Горный Алтай

обращаясь к аналогиям с сопредельных территорий, можно отметить удивительные параллели для тагарского искусства в синхронных памятниках Тувы, а особенно Казахстана, где в последнее время открыто множество предметов, выполненных в скифо-сибирском стиле (Берель, Сарыарка, Тасмола, Талды-2 и др.). То же относится и к петроглифам, среди которых много выразительных изображений в скифо-сакском стиле, которые активно вводятся в научный оборот казахскими археологами ( Рогожинский , 2011; Самашев и др ., 2011; Бейсенов, Марьяшев , 2014; и др.). То же и с петроглифами Монголии, Тувы (рис. 2, 16–18 ).

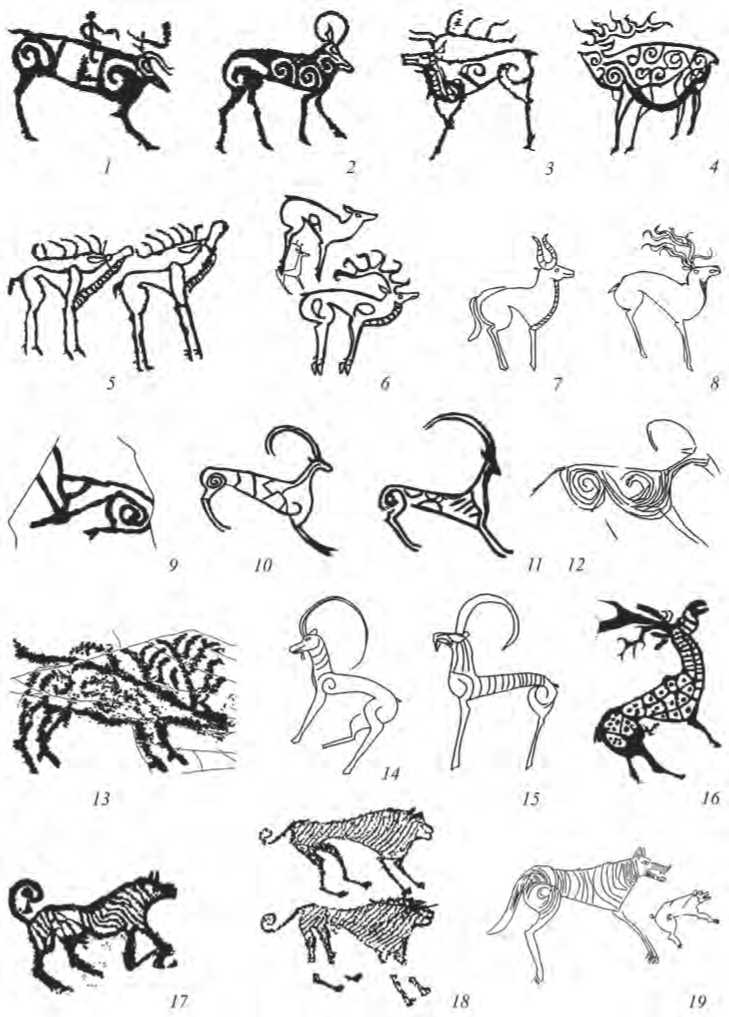

Остается открытым вопрос истоков того или иного стиля или его локальных вариантов. В этом смысле совершенно неожиданной в наскальном искусстве Минусинской котловины является серия изображений коней, корпуса которых расчленены на геометрические фигуры, известная по местонахождению Оглах-ты ( Советова , 2005. Табл. 8; 9) (рис. 3, 1–3 ). Условно этих коней можно назвать «оглахтинскими», т. к. они обнаружены в разных пунктах этого горного узла, хотя известны еще две плоскости с подобными персонажами на соседних памятниках (Куня, Тепсей). Я. А. Шер считал их образцом раннего этапа скифо-сибирского «звериного» стиля и датировал VIII–VII вв. до н. э. ( Шер , 1980. Рис. 120), а Н. Л. Членова относила к VI–V вв. до н. э. ( Членова , 1981). Манера «украшения» таких коней очень напоминает «декоративный» стиль некоторых окуневских изображений (рис. 3, 4 ). Этот прием был достаточно широко распространен в эпоху бронзы и на памятниках наскального искусства Узбекистана, Казахстана, Тувы, Алтая (рис. 3, 5–7 ). И если еще десять лет назад Д. Г. Савинов отмечал, что рисунки животных, выполненные в декоративном стиле, немногочисленны ( Савинов , 2006. С. 161), то к настоящему времени на разных памятниках обширной территории уже выявлена огромная серия подобных изображений. Особенно впечатляет количество и разнообразие декорированных фигур быков, оленей, верблюдов и других животных на памятниках Казахстана ( Байпаков, Марьяшев , 2009. Табл. 4; Самашев , 2006. Рис на с. 25, 26, 94, 98, 100 и др.; 2012, Рис. 94; 2014. Рис. 12; 13; 19–22; 34; 38; 57; 61; 65; 67; Самашев и др ., 2011. Рис. 317; 322; 348; 351; 373; 382; 390; 441; Бесенов, Марьяшев , 2014. Фото 58; Рогожинский , 2011. Рис. 160; 254; и др.) (рис. 3, 5–7, 11 ). Название «декоративный» стиль было введено Э. А. Новгородовой для характеристики ряда изображений с территории Монголии, в частности Чулуута. Она отмечала, что этот стиль отличается заполнением фигуры животного правильными или неправильными фигурами: треугольниками, квадратами, ромбами, прямоугольниками

Рис. 3. Наскальные изображения в «декоративном» стиле и аналогии к ним. «Замаскированные» кони. Хищники и фантастические персонажи

1–3, 11, 16 – Оглахты, Минусинская котловина; 4 – Черновая VIII; 5 – Саускандык (хребет Каратау), Казахстан; 6 – Цагаан-Гол, Монгольский Алтай; 7 – Ак-Кайнар, Казахстан; 8 – бронзовый нож, могильник Улуг-Кюзюр, Красноярский край; 9, 10 – Апкашево, Минусинская котловина; 12 – изображение на кельте, случ. находка, Минусинская котловина; 13, 14 – орнамент на керамике из сарагашенского могильника под горой Тепсей; 15 – Мажалык-Ховузу, Тува; 17 – Шивээт-Хайран, Монгольский Алтай; 18, 21 – Жалтырак-Таш, Киргизия; 19 – Мортук, Тува; 20 – Пазырыкский курган, Алтай; 22–24 – Абакано-Перевоз, Минусинская котловина квадратами с точкой в середине и т. д., и полагала, что «декоративный» стиль предшествовал «звериному» стилю и начал формироваться уже в эпоху ранней и развитой бронзы (Новгородова, 1984. С. 73, 82). По мнению Д. Г. Савинова, «декоративный стиль» в окуневской изобразительной традиции просуществовал недолго и развития не получил, и это вообще было «разовое» включение в искусство черновского этапа (Савинов, 2006. С. 162). Местом «исхода» этого стиля он называет горно-степные районы Монголии и Горного Алтая. Сложившийся декоративный канон характерен для некоторых рисунков местонахождений Шивээт-Хайран (Монгольский Алтай), Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура, рисунков Калбак-Таша и др. памятников (Кубарев, 2009. Прил. I. Рис. 851; 862 и др.; С. 28). Практически все изображения с территории Монголии и Казахстана относятся к эпохе бронзы или ранних кочевников. Как было отмечено, Я. А. Шер соотнес «оглахтинскую» группу изображений с ранним этапом звериного стиля, но ряд признаков позволяет усомниться в такой датировке. Прежде всего сомнения вызывают клювообразные морды «коней», имеющие соответствия с «клювоголовыми» персонажами («коне-грифонами»), представленными в пазырыкс-ких татуировках, а также в сценах терзания и борьбы животных, запечатленных на золотых нашивных пластинах из Сигоупань, Налиньгаоту, Верхнеудинска, Ордоса и др. памятников скифского и гунно-сарматского времени (Ковалев, 1999. Рис. 2, 1–4; Полосьмак, 1994. С. 9, 10. Рис. 1; Черемисин, 2008. Рис. I–III). Во всяком случае, большинство известных изображений коне-грифонов относится к позднескифскому времени, т. е. не ранее V–III вв. до н. э. Важно и то, что практически все «оглахтинские» кони имеют необычное оформление хвостов, что в свое время позволило высказать предположение, что кони эти особенные, «отмеченные», подготовленные к каким-то важным событиям, связанным с погребальной практикой по типу пазырыкских и берельских традиций. Семантика маскированных парадно-церемониальных лошадей из элитных курганов Алтая и Восточного Казахстана, а также аналогичный обычай украшения коней у других народов Евразии подробно рассмотрены Е. Е. Кузьминой (Кузьмина, 2002. С. 47–73), Д. В. Черемисиным (Черемисин, 2005; 2008), З. С. Самашевым и др. (Самашев и др., 2001. С. 38–39). Среди петроглифов соседних территорий также имеются изображения «замаскированных» коней: в Тамгалы (Семиречье) (Там же. Рис. 32), Шивээт-Хайране (Монгольский Алтай) (Кубарев, 2009. Прил. I. Рис. 931), хотя последнее изображение вносит некоторый хронологический диссонанс: оно выполнено в раннескифской манере (рис. 3, 16, 17).

Еще одна группа изображений коней обнаружена и опубликована Н. Л. Членовой (Апкашево, Оглахтинский горный узел) и датирована ею VI–V вв. до н. э. (Членова, 1981. Рис. 6). Эти кони отличаются иной «раскраской»: на их крупах знаки в виде креста и «колеса» со спицами, а корпуса декорированы орнаментом типа зигзага или вписанными друг в друга треугольниками (рис. 3, 9, 10). К сожалению, этот орнамент также не дает нам «выхода» на какую-то определенную дату, является универсальным и был распространен как в эпоху бронзы, так и в более поздних культурах на обширных территориях. Из местных материалов эпохи бронзы орнаментом в виде заштрихованных углов покрыты сосуды из карасукских могил Тепсея (Грязнов, 1979. Рис. 19), в тагарскую эпоху (шире – скифскую: зигзаг характерен для многих скифских котлов) подобным орнаментом украшали керамику: например, на небольшом глиняном сосудике из подгорновс-кого погребения у горы Багульная (Kuzmin, 1994) на тулове имеется ручка в виде головы лося (а возможно, и коня?) и такой же орнамент (Семенов, 2015. С. 151. Илл. 228). Аналогичным образом украшены керамика из могил сарагашенского этапа под горой Тепсей (Завитухина и др., 1979. Рис. 43) (рис. 3, 13, 14), а также тагарское оружие, например ножи из Означенного V–IV вв. до н. э. (Трифонов, 1974. Рис. 1–1), из Улуг-Кюзюра (Завитухина, 1983. С. 46. Илл. 73) и др. (рис. 3, 8, 12). Зигзагообразный орнамент встречается и среди наскальных рисунков сопредельных территорий: например, им украшен корпус быка (?) из Хар-Чулуу (Монгольский Алтай) (Кубарев, 2009. Прил. I. Рис. 981). Примеры также можно продолжать, но и так очевидно, что этот орнамент существовал длительное время и широко представлен в искусстве разных культур.

Таким образом, традиция декорирования наскальных изображений рассматриваемого региона характерна уже для самых ранних наскальных изображений, выполненных в так называемых «минусинском» и «ангарском» стилях, а характерные для них элементы (ряд поперечных линий на разных частях корпусов животных) «доживают» до скифской эпохи – известно немало фигур животных, в которых сочетаются эти элементы с новыми, характерными для скифского стиля, – и намного «переживают» ее. С введением в последние годы в научный оборот большого количества новых групп изображений с памятников наскального искусства Казахстана, Алтая, Тувы, Монголии появилась возможность проводить вполне корректные аналогии. Стало понятно, что, например, «декоративный» стиль «оглахтинских» коней имеет не только местные, окуневские, корни, но и более отдаленные, что доказывают многочисленные рисунки эпохи бронзы и раннескифского времени на памятниках наскального искусства этих территорий. Как он попал на Енисей? Почему он «выстрелил» по меньшей мере дважды (в окуневском искусстве и в искусстве скифского времени)? А может быть, он и не угасал, а до нас просто не дошли или еще не открыты, например, гравированные рисунки, как это было с «пазырыкскими» на Алтае? Совершенно очевидно, что многие элементы так называемого «алтайского» стиля более древние, нежели материалы из замерзших курганов. Они имели не только широкое временное, но и территориальное распространение, и говорить о влиянии исключительно «алтайского» стиля на наскальное искусство Минусинской котловины в V в до н. э. неправомерно. Многие декоративные элементы (спирали, завитки), появившись в наскальном искусстве обширного ареала еще на аржано-майэмирском этапе, остаются популярными на протяжении веков и в Минусинской котловине доживают фактически до тагаро-таштыкского этапа, хотя уже и в сильно трансформированном виде. Остается много нерешенных вопросов, связанных с определением характера выделяемых признаков: какие из них являются стилистическими, а какие – семантическими. Почему, например, маскированный конь из Шивээт-Хайрана выполнен в раннескифском стиле, т. е. хронологически не соответствует археологическим находкам Алтая и Казахстана, а «украшенные» (и, вероятно, «замаскированные») среднеенисейские кони не находят соответствия в местных археологических материалах? Много вопросов связано с хронологическим несоответствием, казалось бы, родственных персонажей: например, хищники с пламевидным отростком на спине, имея явные аналогии с пазырыкским искусством, в наскальном искусстве Минусинской котловины появились не ранее тагаро-таштыкского этапа (рис. 3, 20–24). Несмотря на имеющиеся соответствия с предметами декоративно-прикладного искусства, на аналогиях с которыми базируются хронологические и семантические построения, наскальные изображения имеют свою специфику и свои законы развития. В связи с происходящим в последние годы расширением источниковой базы, открытием новых сюжетов и персонажей в наскальном искусстве Минусинской котловины, Алтая, Тувы, Монголии, Казахстана возможен пересмотр существующей хронологии многих стилистических групп наскальных изображений.

Список литературы Декорированные изображения и "алтайский" стиль в наскальном искусстве Минусинской котловины в скифскую эпоху

- Акишев К., 1978. Курган Иссык: Искусство саков Казахстана. М.: Наука. 131 с.

- Байпаков К. М., Марьяшев А. Н., 2009. Петроглифы Ак-Кайнара. Алматы: Credos. 104 с.

- Бейсенов А. З., Марьяшев А. Н., 2014. Петроглифы раннего железного века Жетысу. Алматы: ИА им. А. Х. Маргулана. 156 с.

- Грач А. Д., 1980. Древние кочевники в центре Азии. М.: Наука. 256 с.

- Грязнов М. П., 1979. Карасукская культура//Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск: Наука. С. 29-39.

- Дэвлет Е. Г., Ласкин А. Р., 2014. К изучению петроглифов Амура и Уссури//КСИА. Вып. 232. С. 8-31

- Дэвлет М. А., 1980. Петроглифы Мугур-Саргола. М.: Наука. 272 с.

- Дэвлет М. А., Дэвлет Е. Г., 2005. Мифы в камне. Мир наскального искусства России. М.: Алетейа. 472 с.

- Завитухина М. П., 1983. Древнее искусство на Енисее. Скифское время: Публикация одной коллекции. Л.: Искусство. 191 с.

- Завитухина М. П., Грязнов М. П., Пшеницына М. Н., 1979. Сарагашенский этап//Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск: Наука. С. 54-70.

- Заика А. Л., 1997. Новые петроглифы Енисея//Наскальное искусство Азии. Вып. 2. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 97-101.

- Исмагилов Р. Б., 1988. Погребение Большого Гумаровского кургана в Южном Приуралье и проблема происхождения скифской культуры//АСГЭ. Вып. 29. С. 29-47.

- Ковалев А. А., 1998. Древнейшие датированные памятники скифо-сибирского звериного стиля (тип. Наньшаньгэнь)//Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург. СПб. С. 122-131.

- Ковалев А. А., 1999. О связях населения Саяно-Алтая и Ордоса в VII-III веках до н. э.//Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий: сб. науч. ст.: по материалам Междунар. науч. конф. (24-27 марта 1999 г.). Барнаул: АлтГУ. С. 75-85.

- Кубарев В. Д., 1999. Пазырыкские сюжеты в петроглифах Алтая//Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий: сб. науч. ст.: по материалам Междунар. науч. конф. (24-27 марта 1999 г.). Барнаул: АлтГУ. С. 84-92.

- Кубарев В. Д., 2009. Петроглифы Шивээт-Хайрхана (Монгольский Алтай). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 420 с.

- Кубарев В. Д., Якобсон Э., Цэвээндорж Д., 2005. Петроглифы Цаган-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 640 с.

- Кузьмина Е. Е., 2002. Мифология и искусство скифов и бактрийцев: (Культурологические очерки). М.: Рос. ин-т культурологии. 288 с.

- Кызласов Л. Р., Леонтьев Н. В., 1980. Народные рисунки хакасов. М.: Наука. 176 с.

- Миклашевич Е. А., 2007. Исследование наскального искусства Северной и Центральной Азии в 1995-1999 гг. Кемерово: Кузбассвузиздат. 60 с.

- Миклашевич Е. А., 2012. Техника гравировки в наскальном искусстве скифского времени//Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 157-202.

- Новгородова Э. А., 1984. Мир петроглифов Монголии. М.: Наука. 168 с.

- Панкова С. В., 2008. «Фигуры-лопасти» на таштыкских изображениях коней//Тропою тысячелетий: сб. науч. тр., посвящ. юбилею М. А. Дэвлет. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 106-115.

- Полосьмак Н. В., 1994. «Стерегущие золото грифы» (ак-алахинские курганы). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 125 с.

- Пяткин Б. Н., Мартынов А. И., 1985. Шалаболинское петроглифы. Красноярск: Красноярский ун-т. 192 с.

- Рогожинский А. Е., 2011. Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы. Алматы: Signet Print. 342 с.

- Русакова И. Д., 1997. Новый памятник наскального искусства на Енисее (писаница Абакано-Перевоз в Хакасии)//Наскальное искусство Азии. Вып. 2. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 101-112.

- Савинов Д. Г., 1994. Оленные камни в культуре кочевников Евразии//СПб: СПбГУ. 208 с.

- Савинов Д. Г., 2006. О выделении стилей и иконографических групп изображений окуневского времени//Окуневский сборник 2. Культура и ее окружение. СПб.: СПбГУ. С. 157-190.

- Савинов Д. Г., 2012. Памятники тагарской культуры Могильной степи (по результатам археологических исследований 1986-1989 гг.). СПб.: ЭлекСис. 180 с.

- Самашев З. С., 2006. Петроглифы Казахстана. Алматы: Онер. 200 с.

- Самашев З. С., 2012. Наскальные изображения Жетысу. Баянжурек. Астана: филиал ИА им. А. Х. Маргулана. 240 с.

- Самашев З. С., 2014. Петроглифы хребта Каратау (Саускандык)//Кадырбаевские чтения: материалы IV Междунар. науч. конф. Астана: Мега принт. С. 6-64.

- Самашев З. С., Фаизов К. Ш., Базарбаева Г. А., 2001. Археологические памятники и палеопочвы Казахского Алтая. Алматы: ИА им. А. Х. Маргулана. 108 с.

- Самашев З. С., Чжан Со Хо, Боковенко Н. А., Мургабаев С., 2011. Наскальное искусство Казахстана. Астана: Астанинский филиал ИА им. А. Х. Маргулана. 463 с.

- Семенов Вл. А., 2015. Искусство варварских племен. СПб.: Тип. «НП ПРИНТ». 400 с.

- Советова О. С., 2005. Петроглифы тагарской эпохи на Енисее: (Сюжеты и образы). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 140 с.

- Советова О. С., Миклашевич Е. А., 1999. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов (по итогам работы Петроглифического отряда Южносибирской археологической экспедиции КемГУ)//Археология, этнография и музейное дело: сб. науч. тр. Кафедры археологии Кемеровского гос. ун-та. Кемерово: КемГУ. С. 47-74.

- Соколова Л. А., 2001. Стела из Черновой VIII со знаменитыми быками и неизвестными повозками//Евразия сквозь века: сб. науч. тр., посвящ. 60-летию со дня рождения Д. Г. Савинова. СПб.: СПбГУ. С. 129-132.

- Трифонов Ю. И., 1974. Тагарские курганы на юге Минусинской котловины//АО 1973 г. М.: Наука. С. 225-226.

- Черемисин Д. В., 2005. О семантике маскированных рогатых лошадей пазырыкских курганов//АЭАЕ. № 2. С. 129-140.

- Черемисин Д. В., 2008. К семантике образа клювоголового оленя в пазырыкском искусстве//Тропою тысячелетий: сб. науч. тр., посвящ. юбилею М. А. Дэвлет. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 99-105.

- Членова Н. Л., 1967. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М.: Наука. 300 с.

- Членова Н. Л., 1981. Тагарские лошади (О связях племен Южной Сибири и Средней Азии в скифскую эпоху)//Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье. М.: Наука. С. 80-94.

- Чугунов К. В., 2008. Плиты с петроглифами в комплексе кургана Аржан-2 (к хронологии аржано-майэмирского стиля)//Тропою тысячелетий: сб. науч. тр., посвящ. юбилею М. А. Дэвлет. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 53-69.

- Шер Я. А., 1980. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М.: Наука. 328 с.

- Kuzmin N. Y., 1994. Burial mounds of nobles of the early Scythian period in the Minusinsk hollow, Siberia//New archaeological discoveries in Asiatic Russia and Central Asia. St.Petersburg: IIMK. P. 44-47.