Декриминализация преступлений в сфере предпринимательства

Автор: Шайдуллина Венера Камилевна, Кырлан Марчел Георгиевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Право

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены актуальные вопросы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Проанализированы направления совершенствования уголовно-процессуального и уголовно-правового законодательства: декриминализация некоторых «предпринимательских» статей Уголовного кодекса Российской Федерации; постепенный отказ законодателя от чрезмерного уголовно-правового регулирования в сфере бизнеса; более широкое использование компенсаторных мер наказания (компенсации, штрафы) и альтернативных наказанию уголовно-правовых мер (медиация, трансакция). В статье приведена статистика по составам преступлений, которые чаще всего применяются к предпринимателям. Кроме этого, рассмотрены основные направления долгосрочной политики государства в сфере предпринимательства, которые реализуются на сегодняшний день. Проанализировано влияние, которое оказывает на предпринимательство административная среда в лице органов государственной власти и местного самоуправления. Изучены тенденции в сфере уголовно-правовых рисков.

Уголовное право, уголовная ответственность, экономические преступления, декриминализация, предприниматели, суд, правоохранительные органы, медиация

Короткий адрес: https://sciup.org/149142644

IDR: 149142644 | УДК: 343.13 | DOI: 10.24158/tipor.2023.6.32

Текст научной статьи Декриминализация преступлений в сфере предпринимательства

1Государственный академический университет гуманитарных наук, Москва, Россия, ,

2Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,

1State Academic University for the Humanities, Moscow, Russia, , 2Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,

сильного государства. Забота о населении проявляется в установлении на государственном уровне гарантий трудовой активности предпринимателей и юридической ответственности за нарушение правил ведения предпринимательской деятельности, а также в надлежащем правовом регулировании отношений, связанных с ней.

Можно выделить два основных направления долгосрочной политики государства в сфере предпринимательства: разработку эффективных способов воздействия на культуру и правосознание народа, а также выработку базовых целей, принципов, векторов, методов и средств влияния на преступность посредством формирования соответствующей законодательной базы. Определенные успехи в этих направлениях уже достигнуты. Тем не менее многих беспокоит реализация норм об ответственности за экономические преступления, поскольку они еще пока далеки от идеала. Но даже в современном виде практика применения норм уголовного права в борьбе с экономическими преступлениями является наиболее эффективной. Следует отметить, что защита отношений в сфере предпринимательства не ограничивается одним только противодействием экономической преступности. Не менее важным направлением выступает внедрение в практику действенных уголовно-правовых и уголовно-процессуальных инструментов охраны интересов бизнес-субъектов, участвующих в уголовном процессе.

Вопросы защиты прав и законных интересов граждан и организаций, вовлеченных в разные сферы экономической деятельности, актуальны во все времена, в том числе и в наши дни. Обзор специальной литературы (Жеребцов, 2020) показывает, что многие исследователи признают необходимость разработки более эффективных мер. Например, на законодательном уровне могут быть установлены дополнительные гарантии для субъектов бизнеса, способствующие улучшению бизнес-климата и снижению силового давления на предпринимателей. Результатом станет не только более эффективная защита бизнеса, но также повышение инвестиционной привлекательности государства.

Законодатель и представители бизнес-сообщества тесно взаимодействуют в вопросах разработки новых подходов к защите предпринимательства. В этой совместной работе особым значением обладает поиск разного рода ресурсов, социальных и специально-криминологических мер, предполагающих совершенствование действующего законодательства; развитие практики предупреждения и пресечения преступлений; применение уголовной ответственности; реализацию мер уголовно-правового, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, административно-правового воздействия (Дорошков, 2019: 3).

В России сложилась модель сотрудничества общества, бизнеса и государства, позволяющая эффективно противостоять экономической преступности и обеспечивать безопасность в этой сфере. Эффективность этой модели усиливается применением разных мер поддержки субъектов предпринимательской деятельности.

В научной литературе можно встретить указание на то, что доверие к институтам государственной власти для экономики является своего рода «кислородной подушкой» (Жинкин, Пун-ченко, 2016: 90). Стоит отметить, что среди последних конституционных поправок было предусмотрено создание таких условий, при которых государственные и общественные структуры смогут взаимно доверять друг другу. Это позволяет говорить о том, что доверие перешло в разряд конституционных приоритетов и является чем-то большим, чем просто этическая категория. Так, Национальным агентством финансовых исследований (далее – НАФИ) вместе с международной сетью компаний «PricewaterhouseCoopers» (далее – PwС), оказывающей консалтинговые и аудиторские услуги, был проведен опрос свыше тысячи бизнесменов. Респонденты делились на тех, кто начал строить бизнес в 1990-е гг., и тех, кто занялся предпринимательством после 2010 г. Результаты опроса показали, что многие респонденты не видят особой разницы в работе органов государственной власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность. Они считают, что вести бизнес в современных условиях так же сложно, как и в 1990-е гг. Разница только в видах угроз. Так, например, если ранее основными их видами были убийство и физическое насилие, то в настоящее время это потеря имущества, тюремное заключение, вынужденная эмиграция, потеря деловой репутации1.

При сопоставлении ответов на вопросы об угрозах респондентов двух групп можно заметить, что произошла смена приоритетов. Так, для людей, начавших строить свой бизнес в 1990-е гг., на первом месте среди угроз находятся: тюремное заключение, утрата своего имущества и вынужденная эмиграция. Риск потери деловой репутации волнует их меньше всего. Ответы другой группы предпринимателей составляют несколько другую картину. Для них первое место по значимости занимает именно риск потери деловой репутации.

Опрос включал также вопросы о качествах успешного предпринимателя. Здесь ответы двух групп респондентов также разнятся. Молодые бизнесмены в числе важнейших из них назвали следующие: наличие хорошего образования, целеустремленность, лидерские качества. Для представителей старшего поколения важнейшими качествами успешного предпринимателя являются: готовность к риску, находчивость. Обе группы выделили ответственность, компетентность и честность в качестве значимых качеств для ведения бизнеса.

Не секрет, что на развитие предпринимательства в стране влияет и административная среда. Для выяснения степени такого влияния Федеральной службой охраны в 2019 г. был проведен специальный социологический опрос1. Респондентами выступали собственники, руководители и топ-менеджеры предприятий (преимущественно микропредприятий – 93,3 %). По итогам исследования было выявлено следующее. Большинство опрошенных считают, что административная нагрузка на бизнес постоянно увеличивается (47,1 %); достаточные гарантии защиты бизнесменов от необоснованного применения мер уголовной ответственности отсутствуют (70 %); защита прав и законных интересов предпринимателей недостаточная (50,1 %) либо ее вовсе нет (16,4 %)2.

В ходе другого исследования было выявлено, что доверие предпринимателей к государству и органам правоохранительной системы постепенно растет. Если в 2017 г. только 45 % респондентов доверяли органам правоохранительной системы, то в 2019 году этот показатель составил 66,7 %. Гораздо хуже ситуация обстоит с доверием к судебной системе. Около 84 % опрошенных отметили, что в связи с уголовным преследованием они потеряли свой бизнес (при этом почти по половине дел приговор так и не был вынесен)3.

Политика по противодействию экономическим преступлениям должна строиться так, чтобы добросовестные предприниматели от этого не страдали и не теряли бизнес. Однако современная ситуация такова, что любой из них, кто в силу объективных обстоятельств не справился с обязательствами, может оказаться в роли подозреваемого или обвиняемого. Должен быть создан эффективный механизм защиты прав и законных интересов бизнесменов. Кроме того, нужно снизить активность правоохранителей в экономической сфере; установить больше оснований освобождения бизнесменов от уголовной ответственности; не использовать уголовно-правовые нормы при разрешении хозяйственных споров; увеличить размер ущерба, являющегося основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом неоднократно говорил В.В. Путин в Посланиях Федеральному Собранию – в частности, в 20164 и 2018 гг.5

В 2022 г. в рамках Петербургского международного экономического форума Президент Российской Федерации сказал о необходимости пересмотра оснований заключения бизнесменов под стражу и о продолжении политики по декриминализации некоторых экономических преступлений. Соответствующие поручения были даны Правительству Российской Федерации. Совет безопасности получил указание проверять дела, по которым уголовные дела не доводятся до суда. С этой целью Министерством юстиции Российской Федерации разработан законопроект, содержащий предложение об исключении из Уголовного кодекса6 трех экономических статей, устанавливающих ответственность за регистрацию незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170), внесение в межевой план ложных сведений (ст. 170.2), злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах (ст. 185.1)7.

Тенденции в сфере снижения уголовно-правовых рисков, безусловно, положительные. Однако вышеуказанных предложений явной недостаточно. Статьи 170 и 170.2 Уголовного кодекса не рассматривают предпринимателей в качестве субъектов состава преступления1, а по статье 185.1 в 2021 г. не было осуждено ни одного человека2.

Обеспокоенность правительства рисками необоснованного привлечения бизнесменов к уголовной ответственности понятна. Стоит отметить, что данная проблематика характеризуется большим разрывом в числе возбужденных дел об уголовных преступлениях и количестве выявленных лиц, по которым дела были переданы в суд. Так, в 2019 г. из 104 927 возбужденных дел по экономическим преступлениям в суд было передано только 29 205 дел. Это еще раз свидетельствует о высоком риске возбуждения уголовных дел против бизнесменов, несмотря на отсутствие судебных перспектив3.

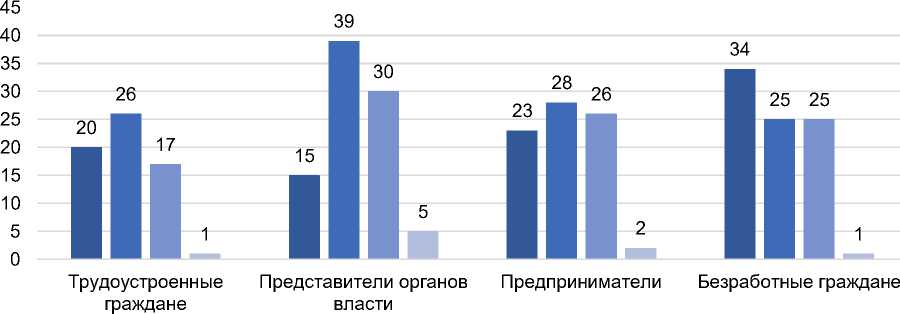

Стоит также отметить, что предпринимателям суды назначают наказание в виде лишения свободы гораздо чаще, чем обычным гражданам и государственным служащим, что негативно сказывается на мотивации граждан заниматься бизнесом (рис. 1).

Лишение свободы Условный срок Штраф Освобождение от наказания

Рисунок 1 - Доля предпринимателей, которым назначается наказание в виде лишения свободы в сравнении с иными категориями осужденных и видами наказания, % 4

Важно понимать, что без создания эффективных уголовно-правовых и процессуальных механизмов защиты прав и законных интересов бизнесменов не обойтись, если стоит цель по формированию положительного делового климата. Необходимо также продолжать развивать политику по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Меры наказания для предпринимателей целесообразно пересмотреть в сторону смягчения. Итогом реализации перечисленных мер станет повышение доверия государства к бизнесу, гармонизация взаимоотношений между предпринимателями и представителями государственной власти, формирование объективной и справедливой правоприменительной системы, способной стоять на защите экономических прав и свобод предпринимательства.

Рассмотрим некоторые из потенциальных направлений совершенствования уголовно-процессуального и уголовно-правового законодательства.

Важнейшим направлением эксперты называют декриминализацию так называемых «предпринимательских» статей Уголовного кодекса Российской Федерации5 (Нудель и др., 2019: 247).

Изменения в главу Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающую уголовную ответственность за экономические преступления, вносились неоднократно. Криминализация и декриминализация (Карташов, 2022) – ведущие формы преобразования законодательства. Под первой понимается установление уголовно-правовых запретов, вторая является обратным процессом, при котором уголовная ответственность за то или иное деяние отменяется, а само деяние не признается преступным. С 1996 г. в России было криминализовано несколько деяний, включая нелегальную продажу алкоголя, злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации о ценных бумагах и др. Декриминализации были подвергнуты такие деяния, как ложная реклама, обман потребителей, лжепредпринимательство. Изменения так или иначе коснулись всех статей главы 22 Уголовного кодекса Российской Федерации1. Некоторые нормы (например, ст. 171 и 172) менялись неоднократно – конкретизировались диспозиции, корректировался размер ущерба.

Сложность государственной политики в области экономической безопасности отражает изменения, происходящие в социальной сфере, политике и экономике. Действующее уголовное законодательство служит главным инструментом урегулирования отношений в экономической сфере. Применение уголовно-правовых норм позволило добиться существенного сокращения экономической преступности. По сравнению с 2018 г., в 2019 г. снижение количества зарегистрированных экономических преступлений составило 4,1 % (104,9 тыс.)2.

Вторым направлением в рассматриваемой сфере можно назвать постепенный отказ законодателя от чрезмерного уголовно-правового регулирования в сфере бизнеса. Необходимость этого продиктована актуальными экономическими и социальными потребностями государства (Гуманизация современного уголовного законодательства …, 2015: 36). Внесение в Уголовный кодекс Российской Федерации соответствующих изменений способствует поддержанию законодательства в актуальном состоянии. Из последних можно указать на включение в часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса3 нормы, предусматривающей уголовную ответственность для лиц, использующих уголовно-правовые средства для создания препятствий предпринимательской деятельности, если это привело к потере бизнеса. Также был расширен перечень уголовно наказуемых деяний, предусмотренных ст. 761 Уголовного кодекса. Избежать уголовной ответственности можно одним способом – компенсировав ущерб.

В настоящее время актуален вопрос о пересмотре и декриминализации некоторых уголовно наказуемых деяний, предусмотренных главой 22 Уголовного кодекса4.

Еще одним направлением следует признать более широкое использование на практике компенсаторных мер наказания (компенсации, штрафы) и альтернативных наказанию уголовно-правовых мер (медиация, трансакция) (Гуманизация современного уголовного законодательства …, 2015: 36).

Анализ статистических данных5 позволяет выделить три вида уголовных преступлений, наиболее часто совершаемых предпринимателями: нарушение налогового законодательства (ст. 198–199.2), присвоение и растрата (ст. 160), нелегальное использование товарных знаков (ст. 180). Гораздо реже совершаются такие преступления, как злоупотребление полномочиями, легализация преступных доходов, производство и приобретение товара без маркировки и т. д. (ст. 171.1, 173.1, 174.1, 193, 193.1, 201)6. Обращает на себя внимание наличие таких проблем, как затягивание сроков предварительного следствия и низкая раскрываемость по всем категориям дел, что выражается в превышении количества зарегистрированных дел над количеством вынесенных приговоров.

Из официальной статистики7 по количеству зарегистрированных преступлений по «предпринимательским» статьям видно следующее. Наибольший разрыв по преступлениям, по которым количество вынесенных приговоров меньше, чем количество зарегистрированных преступлений, имеют:

-

– мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, если результатом стало причинение значительного ущерба (зарегистрировано – 10 744 дел, вынесено приговоров – 90);

-

– присвоение и растрата (зарегистрировано 12 699 дел, вынесено приговоров – 5 655);

-

– незаконное предпринимательство (зарегистрировано 332 дела, вынесено приговоров – 151).

При этом с реальным лишением или ограничением свободы приговоров по вышеуказанным преступлениям было вынесено 15, 109 и 3 соответственно8.

Все чаще высказываются предложения о том, чтобы декриминализовать некоторые экономические преступления (Рудич, 2018). В пользу этого можно привести несколько аргументов: невысокая общественная опасность отдельных составов; возможность устранения противоречия или конфликта более эффективными способами; экономия уголовной репрессии; нецелесообразность применения уголовно-правовых мер; соблюдение принципа гуманизма и равенства всех перед законом при совершенствовании уголовного права. Кроме того, декриминализация некоторых составов снизит риски необоснованного применения уголовно-правовых мер к предпринимателям.

В настоящее время ведется поиск альтернативных вариантов развития уголовной политики, определяются критерии дифференциации уголовно-правовой ответственности за экономические преступления, переосмысливается роль уголовного права (Головко, 2015: 32), ведутся работы по разработке межотраслевого частно-публичного правового механизма привлечения к уголовной ответственности (Александров, Александрова, 2018: 80). В рамках концепции доверия между органами власти и представителями бизнеса предлагается декриминализовать некоторые составы экономических преступлений и перераспределить репрессивный потенциал уголовного права к иным отраслям. В числе составов, которые подлежат исключению, следующие: ч. 5–7 ст. 159, ст. 160, 171, 171.1, 173.1, 174, 174.1, 176, 177, 178, 180, 185.1, 193, 193.1, 194, 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4, 201, 204, 204.1 и 204.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приведем также предложения по декриминализации:

-

1. Первый способ – всецелая реализация концепции доверия и перевода этой категории дел в плоскость административного процесса.

-

2. Второй способ – внедрение института уголовно-правовой медиации для рассмотрения споров указанной группы. При достижении сторонами договоренности уголовное дело прекращается, а подозреваемое (обвиняемое) лицо не получает статуса судимого. Цель внедрения этого способа – не наказание преступников, а восстановление потерпевших в правах.

-

3. Третий способ – реализация «условной» декриминализации путем расширения действия статьи 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации1, которой предусматривается освобождение от уголовной ответственности при возмещении ущерба. Предлагается предусмотреть следующий механизм: предприниматель, на которого заведено дело, вносит на депозит суда сумму в качестве возмещения ущерба, а при признании его невиновным получает ее обратно. Благодаря этому предприниматели смогут более эффективно защищать свои права и интересы, сохранять контроль над ситуацией, добиваться оправдания.

Перечисленные способы являются этапами реализации инициативы по декриминализации «предпринимательских» статей на ближайшие 10 лет.

Список литературы Декриминализация преступлений в сфере предпринимательства

- Александров А.С., Александрова И.А. Особый (частно-публичный) организационно-правовой механизм применения уголовного закона в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности // Журнал российского права. 2018. № 2 (254). С. 80-93. https://doi.org/10.12737/art_2018_2_8.

- Головко Л.В. Два альтернативных направления уголовной политики по делам об экономических и финансовых преступлениях: Crime Control и Doing Business // Закон. 2015. № 8. С. 32-45.

- Гуманизация современного уголовного законодательства / под общей ред. В.П. Кашепова. М., 2015. 336 с.

- Дорошков В.В. Современный уголовный процесс и основные направления его совершенствования // Мировой судья. 2019. № 9. С. 3-13.

- Жеребцов А.П. Особенности уголовной ответственности субъектов предпринимательства // Виктимология. 2020. № 3 (25). С. 33-40.

- Жинкин С.А., Пунченко С.И. О концепциях эффективности норм права в отечественной науке в их социальных аспектах // Теория и практика общественного развития. 2016. № 11. С. 90-92.

- Карташов С.В. К вопросу о составе преступления, сопряженного с незаконным предпринимательством (ст. 171 УК РФ) в свете теории криминализации и декриминализации // Актуальные проблемы государства и права. 2022. Т. 6, № 1 (21). С. 39-51. https://doi.org/10.20310/2587-9340-2022-6-1-39-51.

- Нудель С.Л., Зайцев О.А., Кашепов В.П. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 447. С. 247-254.

- Рудич В.В. Организационно-правовой механизм применения мер пресечения в уголовном процессе. М., 2018. 416 с.