Демографическая безопасность России: тенденции и прогнозы

Автор: Золотарева О.А., Накисбаев Д.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 3 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Анализ тенденций и оценка перспективных параметров, характеризующих состояние демографической безопасности России, сегодня привлекают внимание как ведущих ученых страны, так и чиновников, управленцев различного уровня, политиков. Подобный интерес обусловлен осмыслением роли демографической компоненты как ключевой в достижении национальной безопасности страны. Параметры демографической безопасности заложены в ряде стратегических инициатив, в частности в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указанное определяет не просто актуальность, а резкое возрастание значимости анализа текущего состояния и тенденций демографических показателей, а также построения их прогнозных оценок в целях проектирования и конструирования более благоприятных параметров развития общества. Методологическую базу исследования составляют приемы и методы сравнительной аналитики, дескриптивной статистики и адаптивного прогнозирования. Анализ и разработка прогнозов осуществлены на данных официальной статистики Росстата. При оценке различий в динамике численности населения в соответствии с текущим учетом и с данными, полученными в результате пересчета по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года, выявлены разные периоды депопуляции. Аналитика ретроспективных данных по демографическим параметрам и разработанные демографические прогнозы определяют в краткосрочной перспективе продолжение второй волны депопуляции, при этом ее затухание и вектор в направлении достижения демографической безопасности возможны в случае реализации оптимистичного сценария. Оптимистичный сценарий (достижение роста рождаемости) предполагается при разработке механизма, позволяющего реализовать предложенный комплекс рекомендаций - мер, направленных на повышение рождаемости.

Демографическая безопасность, вызовы и угрозы, депопуляция, суммарный коэффициент рождаемости, материнский капитал, меры поддержки семей с детьми

Короткий адрес: https://sciup.org/147243903

IDR: 147243903 | УДК: 314.15 | DOI: 10.15838/esc.2024.3.93.9

Текст научной статьи Демографическая безопасность России: тенденции и прогнозы

В настоящее время в России приоритетными направлениями выступают сбережение народа России и развитие человеческого потенциала, что определяется утвержденными Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года1, а также национальными интересами страны, закрепленными в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации2 и по сути представляющими собой единую, целостную систему взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов национальной безопасности, таких как демографическая безопасность, государственная и общественная безопасность, культурно-идеологическая, военная, экономическая и прочие виды национальной безопасности.

Демографическая безопасность является своеобразным краеугольным камнем (стержнем) в системе национальной безопасности (Агеев, Золотарева, 2023). Сложно не согласиться с мнением И.А. Алешковского о том, что без достижения демографической безопасности какую бы модель экономического развития ни выбрала Россия, «ни о каком лидерстве в глобальной политике и экономике не может быть и речи» (Алешковский, 2012).

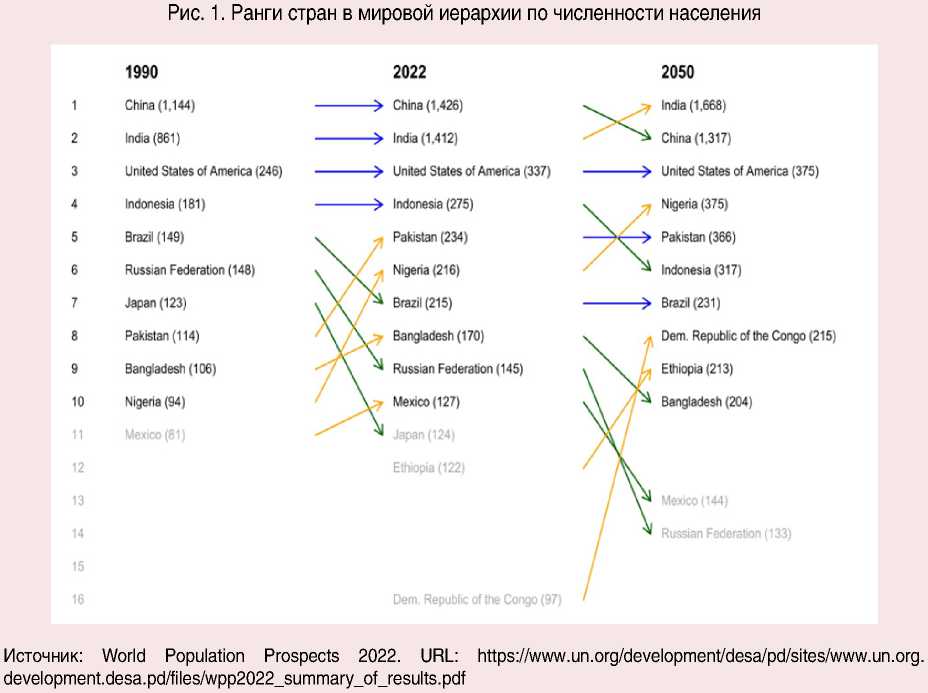

Сегодня Россия теряет свое доминирующее положение на демографической карте земного шара. По данным ООН, в мировой иерархии по численности населения к 2050 году Россия потеряет 5 позиций и с 9 ранга в 2022 году опустится на 14 место (рис. 1).

Жизнеспособность этноса, народа и государства в целом напрямую связана с численностью населения, его возрастно-половой структурой, структурой семейной организации, уровнем здоровья, активного долголетия и, соответственно, продолжительности жизни и т. д. Нисходящая динамика численности населения при суженном естественном воспроизводстве приводит к неминуемому снижению физической плотности населения страны, что предопределяет угрозы демографической безопасности. Среди подобных угроз особую значимость приобретает демографическая экспансия, в частности предполагающая существенную трансформацию этнической структуры ряда регионов страны (при заполнении неосвоенных, опустошенных территорий России мигрантами из других стран, прежде всего с очень высокой плотностью населения, и конфликтных зон), утрату исторически сложившихся доминирующих культурных ценностей, религиозных, политических и т. п. позиций, утрату части исконной территории проживания (как крайняя форма проявления демографической экспансии).

Именно поэтому вопросы, связанные с демографическим развитием страны, стали важнейшим звеном в цепи накопившихся проблем в современном российском обществе (Васильева и др., 2021). Тревога по поводу тяжелой демо-

графической ситуации прослеживается в ряде работ отечественных ученых, причем в различных областях научного знания: демографии, этнографии, социологии, политологии и т. д. Традиционным стало применение терминов «демографический кризис», «депопуляция», однако часто не осознаются катастрофические последствия для российского общества и государственности, к которым эти явления способны привести при сохранении в дальнейшем негативных тенденций. В этом контексте задача обеспечения демографической безопасности современной России попадает в разряд наиболее острых проблем национального масштаба.

По данным ЕМИСС, суммарный коэффициент рождаемости за 2023 год составил 1,413, что меньше уровня 2022 года на 0,42%. Это в большей степени говорит о неизменности по- казателя (незначительное снижение), но определяет его критически низкое значение с 2007 года, когда была принята и начала реализовываться Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года4.

Совершенно очевидно, что для достижения демографической безопасности необходимы преодоление депопуляционных процессов в обществе, улучшение параметров воспроизводства населения. Это, в свою очередь, требует научно-обоснованной разработки дополнительных / актуализации существующих демографических и социально-экономических программ на базе проведения всесторонних статистических исследований по отношению к сформировавшимся тенденциям, а также перспективной оценки демографических параметров.

Цель нашей работы состоит в выявлении сформировавшихся тенденций ключевых параметров демографической безопасности в России, а также прогнозировании суммарного коэффициента рождаемости, что позволит сделать выводы о преградах на пути достижения демографической безопасности России и предложить комплекс актуальных мер в сфере увеличения рождаемости. Для достижения цели исследования авторами проанализированы воззрения на понимание сущности демографической безопасности и определен подход к ее оценке, в соответствии с которым представлена ретроспективная динамика параметров, характеризующих изменение численности населения, уровень развития депопуляции и суммарного коэффициента рождаемости и др. Также даны как разработанные автором прогнозы, так и перспективные оценки Росстата относительно ключевых показателей демографической безопасности.

Теоретический обзор

Предваряя исследование, особое внимание необходимо уделить сущности его объекта, представить понятийно-категориальный аппарат, что обосновывается его исключительной ролью как при определении логики проводимого анализа, так и при определении приоритетных направлений проводимой государственной политики и принятии эффективных управленческих решений (Ростовская, Золотарева, 2022), направленных на обеспечение демографической безопасности. В связи с этим рассмотрены и проанализированы точки зрения различных ученых на определение понятия «демографическая безопасность» (рис. 2) .

Представленные определения дают основания говорить о неоднозначности трактовки понятия «демографическая безопасность» в научной литературе. Более того, утвержденный терминологический аппарат на государственном уровне отсутствует (в Концепции демогра-

Рис. 2. Некоторые подходы к определению понятия «демографическая безопасность»

Демографическая безопасность может быть представлена как такое состояние демографических процессов, которое достаточно для воспроизводства населения без существенного воздействия внешнего фактора и обеспечения людскими ресурсами геополитических интересов государства.

Демографическая безопасность – это состояние защищенности жизни, непрерывного естественного воспроизводства населения и формирования демографических структур (половозрастной, семейной, этнической) от демографических угроз, поддерживаемое с помощью институциональной среды.

Демографические угрозы — это явления, тенденции и действия, которые отрицательно влияют на функционирование демографической сферы и противоречат национальным и (или) региональным целям демографического развития, нарушают целостность, независимость и суверенитет государства.

В.Г. Глушкова и О.Б. Хорева

Демографическая безопасность – это функционирование и развитие популяции как таковой в ее возрастно-половых и этнических параметрах, соотнесение ее с национальными интересами государства, состоящими в обеспечении его целостности, независимости, суверенитета и сохранении существующего геополитического статуса.

А. Джаганова

Демографическая безопасность - состояние защищенности социально-экономического развития государства и общества от демографических угроз, в том числе депопуляции, старения населения, нерегулируемых миграционных процессов, деградации института семьи.

Источник: составлено авторами.

фической политики Российской Федерации на период до 2025 года5, Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»6 и др.). При этом значимость демографической безопасности, представляющей своеобразную платформу для всех без исключения других аспектов национальной безопасности, в современном мире, бесспорно, возрастает (Агеев, Золотарева, 2023; Алешковский, 2012; Рязанцев, Мирязов, 2021).

Следует отметить, что в научном мире существуют различные подходы к определению перечня показателей для анализа демографической безопасности. Например, Л.П. Шахотько и Н.Н. Привалова выделяют 9 индикаторов (Шахотько, Привалова, 2001), в соответствии с которыми можно говорить: (1) о системном подходе к оценке демографической безопасности с учетом возможности сравнительной характеристики с пороговыми / критическими их значениями; (2) об ориентации на классические социально-демографические параметры, которые разработаны в статистической практике и традиционно содержатся в официальных публикациях государственной статистики. Однако при уникальности этого подхода и определенной обоснованности предложенная система метрик имеет недостатки: в ряде случаев – это отсутствие конкретного порогового числового значения и указание, например, «уровень экономически развитых стран» (разброс по странам имеет место быть, какой уровень должен быть эталонным: средний, минимальный, максимальный и т. п.); отсутствие параметров изменения численности населения (акцент сделан на показатели рождаемости, заболеваемости и смертности). Второй недостаток определенно играет существенную роль. Численность населения может увеличиваться при покрытии естественной убыли миграционным приростом или наоборот – снижаться при масштабном оттоке населения даже при естественном росте, что, бесспорно, находит отражение на уровне демографической безопасности.

Н.Д. Эпштейн с соавторами представляют довольно развернутую систему показателей демографической безопасности, содержащую три блока индикаторов, не только охватывающих уровни «отдельных аспектов демографической безопасности», но и характеризующих их изменения и последствия (Эпштейн и др., 2013). Этот подход имеет как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, комплексность предложенной системы индикаторов позволяет выявить негативное воздействие на ход общественного развития; с другой – подобный широкий круг показателей не включает, например, характеристики брачности населения (в частности рост склонности населения к ранним и поздним бракам и т. п.), что, на наш взгляд, противоречит логике исследования названных авторов, т. к. среди выделенных ими «аспектов демографической безопасности» приведена угроза «негативных изменений брачно-семейного состава жителей».

В Национальном демографическом докладе «Демографическое благополучие России», опубликованном в 2022 году Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН, в качестве показателей оценки демографического благополучия (достижение которого, по сути, должно определять безопасность) выделены следующие: 1) восходящая динамика численности населения; 2) положительный естественный и миграционный прирост; 3) суммарный коэффициент рождаемости более 2,14–2,15 ребенка на одну женщину; 4) структура смертности с умеренным вкладом внешних (предотвратимых) причин смерти; 5) сбалансированная половозрастная структура населения (Рязанцев и др., 2022).

Несомненно, можно привести более широкий спектр подходов к оценке демографической безопасности7 (Рыбаковский, 2003; Собо- лева, 2016 и др.) и представить более полно критический анализ того или иного подхода, однако остановимся на следующих выводах: во-первых, единого подхода к оценке демографической безопасности в настоящее время нет, что характерно для науки (здесь следует привести слова Л.И. Абалкина о том, что никто не обладает монополией на истину8); во-вторых, ученые отталкиваются от собственных теоретических воззрений, результатов проведенных исследований, толкования (опять же отчасти субъективного) фактически сложившейся обстановки и т. п.

Обобщение существующих подходов и изучение индикаторов (прямые и/или косвенные), утвержденных в стратегических документах в сфере демографической политики, предоставили основания для анализа состояния демографической безопасности на базе следующих показателей: численность населения России и темпы ее прироста, коэффициент депопуляции (учитывающий рождаемость и смертность) и суммарный коэффициент рождаемости.

Таким образом, в ходе исследования будет использоваться понятие «демографическая безопасность» в контексте термина, предложенного Л.Л. Рыбаковским, то есть исключаются данные по регулированию миграционных процессов, внимание акцентируется на динамике численности населения (Рыбаковский, 2023а) и суммарном коэффициенте рождаемости.

Данные и методы

В работе последовательно представляется аналитика данных по основным параметрам демографической безопасности, логически переходящая в оценку прогнозных значений, что позволяет обоснованно предложить меры в сфере демографического развития страны. Оценка изменений численности населения, тенденций депопуляции и прогноз суммарного коэффициента рождаемости осуществляются на базе данных государственной статистики Росстата.

В качестве статистического инструментария применяются демографические шкалы, груп- пировки, методы индексного анализа, приемы прогнозирования временных рядов, методы табличного и графического представления данных.

Прогнозирование будет осуществляться моделями ARIMA, Хольта, Брауна. Практика применения адаптивных методов прогнозирования довольно успешна и представлена во многих зарубежных работах9 (Garcia et al., 2012; Maniatis, 2012), в частности прогнозирование смертности (Lawrence, 1996), рождаемости (Keilman et al., 2002), миграции (Gorbey et al., 1999).

Адаптивные модели в целях прогнозирования в российских исследованиях используются преимущественно при оценке перспективных значений экономических параметров. Как отмечают Т.К. Ростовская и О.А. Золотарева (Ростовская, Золотарева, 2023), труды Р.Х. Бахитовой и соавторов (Бахитова и др., 2016), Е.В. Павловского (Павловский, 2017), Н.А. Садовниковой и О.А. Золотаревой (Садовникова, Золотарева, 2020), в которых демографические показатели прогнозируются адаптивными методами, являются чуть ли не единственными в своем роде.

Обработка данных и разработка прогнозов осуществлены в пакете прикладных программ «SPSS».

На базе программного обеспечения IBM SPSS Statistics при реализации процедуры прогнозирования нами были получены:

-

> экспертом построения моделей — модель экспоненциального сглаживания Брауна (Brown);

-

> моделированием на основе «перебора»: ARIMA (портфель включает более 30 моделей) и модель экспоненциального сглаживания Хольта.

Выбор итоговой прогнозной модели осуществлен на основе (1) формальных статистических критериев: коэффициента детерминации (R2) и средней абсолютной процентной ошибки MAPE; (2) метода косвенной верификации – сопоставление полученных прогнозных значений со значениями прогноза из других источников (Росстат).

Модель ARIMA соединяет:

^ модель авторегрессии порядка p :

AR(p) : yt=c+ ϕ 1y(t–1)+ ϕ 2y(t–2)+...+ ϕ py(y–p)+ ε t, показывает зависимость значения нынешнего периода от прошлых значений p -периодов;

^ модель скользящего среднего порядка q :

MA(q) : yt=c+ ε t+ θ 1 ε (t–1)+ θ 2 ε (t–2)+...+ θ q ε (t–q), показывает зависимость значения нынешнего периода от ошибок предсказания предыдущих q- периодов10.

Иными словами: p – порядок авторегрессионной части модели; q – порядок части скользящего среднего.

В целом предложенный инструментарий позволяет получить релевантную оценку перспективных значений демографических параметров.

Результаты

Анализ показателей демографической безопасности

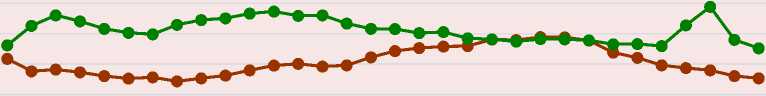

Масштабы и динамика численности населения являются исходными параметрами для оценки демографической безопасности любого государства. Концепцией демографической политики утверждена цель – создание условий для роста численности населения к 2025 году до 145 млн человек. Достижение указанного значения может определяться разными факторами, как непосредственно демографическими (изменения естественных и миграционных процессов), так и политического характера (решения о территориальном расширении государства; пример в недавней практике уже был – положительный прирост населения России в 2014 году11; рис. 3 ).

Рис. 3. Динамика численности населения России, данные на 1 января 1992–2024 гг.

Численность населения Темп прироста

* Данные по численности населения на 01.01.2012–2024 гг. пересчитаны с учетом итогов ВПН-2020.

Источник: данные Росстата.

На 1 января 2024 г. численность населения России составила 146 млн 151 тыс. человек, сократившись за 32 года на 2 млн 364 тыс. человек (на 1 января 1992 г. – 148 млн 515 тыс. человек).

Помимо скачка увеличения населения России за счет присоединения Республики Крым и г. Севастополя интерес также представляет изменение численности населения в связи с проведенной Всероссийской переписью населения 2020 года (ВПН-2020; рис. 4 ). При уменьшении текущей численности населения на дельту переучета сокращение за 32 года составило бы 3 млн 649 тыс. человек.

Сравнение изменений численности населения по данным текущего учета и перерасчета с учетом результатов ВПН-2020 дает разный временной лаг выхода из общей депопуляции, характеризующейся сокращением численности населения: в соответствии с текущим учетом в фазу второй волны депопуляции Россия вступила в 2018 году (с 1 января 2010 по 1 января 2018 года наблюдался ежегодный прирост численности населения); с учетом итогов ВПН-2020 – в 2020 году, то есть основными причинами «входа в депопуляцию» можно считать излишнюю смертность и преграды миграционным перемещениям, вызванные пандемией

COVID-19 (ежегодный прирост численности населения фиксировался в период с 1 января 2010 по 1 января 2020 г.). Подобные неоднозначные выводы определяют необходимость дополнительного анализа депопуляционных процессов.

Аналитика условного коэффициента депопуляции (соотношения между числами умерших и родившихся) дает основания за анализируемый период выявить две вехи (волны) естественной депопуляции (табл. 1):

^ с 1992 по 2012 год включительно (в 1991 году численность родившихся была выше числа умерших, условный коэффициент депопуляции составлял 1,062);

^ с 2016 года по настоящее время.

Оценивая вторую волну депопуляции, особое внимание необходимо уделить периоду с 2020 по 2022 год (маркеры значений условного коэффициента депопуляции более бордового цвета), при этом в 2022 году уровень условного коэффициента депопуляции существенно сократился (на 16,62%), чему способствовали принятые меры, прежде всего направленные на сокращение сверхсмертности от COVID-19 (возрастание доли вакцинированного населения).

Рис. 4. Динамика численности населения России, данные на 1 января 2012–2024 гг., и дельта прироста по перерасчетам с учетом итогов ВПН-2020

Абсолютный прирост численности населения по пересчету от итогов Всероссийской переписи населения 2020 г. Численность населения

* Данные по численности населения на 01.01.2022–2024 гг. пересчитаны с учетом итогов ВПН-2020.

Источник: данные Росстата.

Таблица 1. Условный коэффициент депопуляции в России

|

Год |

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

|

Условный коэффициент депопуляции |

1,138 |

1,544 |

1,634 |

1,616 |

1,596 |

1,600 |

1,550 |

1,765 |

|

Темп прироста, % |

20,85 |

35,64 |

5,84 |

-1,12 |

-1,23 |

0,24 |

-3,14 |

13,91 |

|

Год |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

|

Условный коэффициент депопуляции |

1,757 |

1,719 |

1,670 |

1,601 |

1,528 |

1,581 |

1,464 |

1,292 |

|

Темп прироста, % |

-0,49 |

-2,13 |

-2,89 |

-4,08 |

-4,60 |

3,48 |

-7,37 |

-11,76 |

|

Год |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

|

Условный коэффициент депопуляции |

1,211 |

1,141 |

1,134 |

1,072 |

1,002 |

0,987 |

0,984 |

0,983 |

|

Темп прироста, % |

-6,26 |

-5,78 |

-0,64 |

-5,47 |

-6,50 |

-1,49 |

-0,30 |

-0,09 |

|

Год |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

|

Условный коэффициент депопуляции |

1,001 |

1,080 |

1,140 |

1,214 |

1,489 |

1,746 |

1,456 |

1,392 |

|

Темп прироста, % |

1,80 |

7,90 |

5,52 |

6,51 |

22,61 |

17,29 |

-16,62 |

-4,42 |

■ – усугубление депопуляции; ■ – преодоление депопуляции.

Источник: данные Росстата.

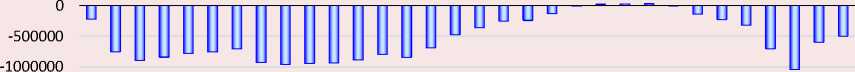

Дальнейшее снижение условного коэффициента депопуляции (в 2023 г.) также определено сокращением смертности, а не ростом рождаемости (рис. 5) .

В 1992 году впервые в послевоенный период численность умерших (во время реформ, но в мирное время) превысила численность родившихся (естественный прирост населения сменился убылью) и соответствующие кривые, отображающие динамику показателей, пересеклись. Это явление получило название «русский крест» (Римашевская, 1999).

Естественная убыль населения в 1992 году составила 219 тыс. 797 человек и была определена как ростом смертности (численность умерших возросла за год на 6,91%), так и сокращением рождаемости (число родившихся уменьшилось на 11,53%), при этом динамика рождаемости, исходя из сопоставимости скоростей роста, определенно оказала более существенное негативное влияние, чем динамика смертности. Ситуация усугубилась в 1993 году – превышение числа умерших над родившимися достигло 750 тыс. 356 человек, при этом уси-

Рис. 5. Динамика численности родившихся, умерших и естественного прироста / убыли населения в России за 1992–2023 гг.

■ I Естественный прирост населения —•— Число родившихся —•— Число умерших

Источник: данные Росстата.

лилось сокращение числа рожденных (за год на 13,42%), но уже доминирующим фактором стал сверхсильный рост смертности (численность умерших за год увеличилась на 17,81%). Колебания численности умерших на протяжении анализируемого периода определялись то периодами сокращения (например, с 1995 по 1998, с 2006 по 2009, с 2011 по 2013, с 2015 по 2017 год и т. д.), то ростом. В динамике численности родившихся прослеживаются более ярко выраженные / длительные периоды роста (с 2000 по 2004, с 2006 по 2012 год), но при этом фиксируются и длительные временные лаги сокращения, в первую очередь на современном этапе: с 2015 года по настоящее время численность родившихся ежегодно уменьшается (с 1 млн 940 тыс. 579 до 1 млн 264 тыс. 938 детей в 2023 году).

Подобное развитие демографических процессов, которое наложилось на ранее сформированные демографические волны и отчасти ими же было предопределено, сформировало основные особенности демографического развития на современном этапе и в обозримом будущем: снижение рождаемости при высоком уровне старения населения.

Бесспорно, представленные на рисунке 6 ключевые факторы депопуляции населения среди других являются наиболее острыми демографическими угрозами. В силу демографической конъюнктуры населения (Агеев, Золотарева, 2023) и демографических установок в обществе (Ростовская и др., 2021) сегодня вызовы демографической безопасности обоснованно определены в качестве приоритетных в базовом стратегическом документе – Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 2 июля 2021 г. Указом Президента Российской Федерации12.

Оценка демографического старения населения по шкале Ж. Божё-Гарнье – Э. Россета представлена в таблице 2 .

Рис. 6. Ключевые факторы депопуляции на селения в Росси и на современном этапе

Источник: составлено авторами.

Таблица 2. Развитие процесса старения населения в России

|

Год |

Доля населения в возрасте 60 лет и старше, % |

Этап развития процесса старения |

|

1897 |

6,84 |

Демографическая молодость |

|

1920 |

8,25 |

Преддверие старости |

|

1939 |

6,72 |

Демографическая молодость |

|

1959 |

8,98 |

Преддверие старости |

|

1970 |

11,93 |

Собственно старость |

|

1979 |

13,65 |

Демографическая старость начальный уровень |

|

1989 |

15,3 |

средний уровень |

|

2002 |

18,5 |

очень высокий уровень |

|

2010 |

18,9 |

очень высокий уровень |

|

2022 |

23,1 |

очень высокий уровень |

|

Источник: данные переписей населения. |

||

12 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400. URL:

Существующая в настоящее время возрастная структура населения (Агеев, Золотарева, 2023) не предполагает в ближайшем будущем выход на уровень демографической старости, предшествующий «очень высокому». Процесс старения населения становится одной из наиболее значимых социальных трансформаций двадцать первого века, влияющей на все стороны жизни общества, что признается на мировом уровне. Перспективы уровня старения в мире, по оценкам ООН, говорят о том, что к 2050 году число людей в возрасте 65 лет и старше во всем мире будет в два раза превышать число детей в возрасте до 5 лет и почти сравняется с числом детей в возрасте до 12 лет13.

Прогнозы ООН по развитию старения в ряде стран мира, основанные на перспективных оценках показателя демографической нагрузки пожилыми, представляющего соотношение численности населения в возрасте 65 лет и старше и численности населения в возрасте 15–64 лет14, неутешительны (рис. 7) .

Согласно представленному ООН прогнозу, в России в 2050 году соотношение численности населения в возрасте 65 лет и старше и численности населения в возрасте 15–64 лет составит 40,6%, в 2100 году – 48,4% (при уровне в 2020 году 22,8%), однако это далеко не самые «страшные» цифры. Например, в Японии данный показатель уже к 2050 году предположительно составит 73%.

Как было указано ранее, другим серьезным демографическим вызовом для России является низкая рождаемость, более точно – суженое воспроизводство населения на протяжении всего анализируемого периода (32 года), то есть тенденция, определяющая уровень суммарного коэффициента рождаемости, ниже среднего значения 2,12 рождения на одну женщину в фертильном возрасте (уровня простого воспроизводства населения; рис. 8 ). Справочно , в 1988 году суммарный коэффициент рождаемости составлял 2,13, но в дальнейшем уровня простого воспроизводства показатель не достигал.

Рис. 7. Соотношение численности населения в возрасте 65 лет и старше и численности населения в возрасте 15–64 лет в странах мира, включая прогнозные оценки, %

Великобритания

Япония

Германия

Белоруссия

Швеция

Франция

США

Испания

Италия

Россия

Польша

Источник: данные Росстата.

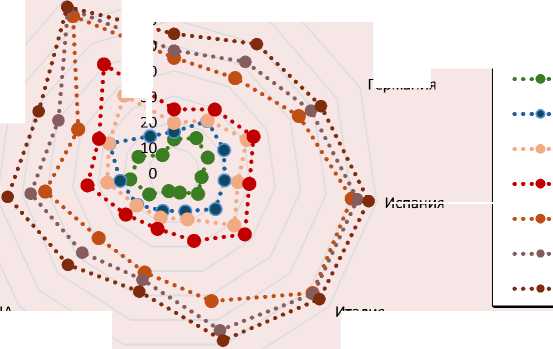

Рис. 8. Суммарный коэффициент рождаемости в России в динамике за период с 1992 по 2023 год

■ ■ Суммарный коэффициент рождаемости ^^^^^^мТемп прироста

Источник: данные Росстата.

Ретроспективная динамика суммарного коэффициента рождаемости позволила выделить три вехи в его развитии (две последних обоснованы в статье А.И. Агеева и О.А. Золотаревой).

-

1. 1992–2006 гг.: динамика рождаемости в это время формировалась в очень сложных условиях, как социально-экономических, так и демографического перехода, влияние которого на рождаемость широко представлено в трудах отечественных15 (Борисов, 2007; Рязанцев и др., 2022) и зарубежных16 (Coleman, 2006) авторов. Эти условия в целом изменяли образ жизни и мировоззрение общества. Первые годы периода характеризовались деградацией института семьи, снижением ценности семьи с детьми, изменением модели демографического поведения населения: граждане стали создавать семьи в более позднем возрасте, легче идти на разводы, распространились внебрачная рождаемость и всевозможные неформальные союзы, снизилась ценность «детности» (Агеев, Золотарева, 2023). Демографической политике не уделялось долж-

ного внимания со стороны государства. Среднее ежегодное значение суммарного коэффициента рождаемости за 15 лет составило 1,302; в среднем ежегодно показатель сокращался на 1,21%, с 1,547 в 1992 году до уровня 1,305 рожденных на одну женщину в отчетном 2006 году. При этом внутри периода отмечено катастрофическое падение показателя до уровня 1,195 в 1999 году (исторический минимум с 1958 года17).

-

2. 2007–2015 гг.: начался рост рождаемости под влиянием введенных мер активной демографической политики. В частности, в 2006 году Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию было предложено основное решение – ввести «материнский капитал», утверждение которого последовало в 2007 году в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»18; также особое внимание уделялось

восстановлению института семьи, декларируется значимость традиционных семейных ценностей – приняты и реализуются «Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»19 и ряд других государственных инициатив, прямо или косвенно направленных на увеличение рождаемости. Среднее ежегодное значение суммарного коэффициента рождаемости в России за 9 лет составило 1,615; в среднем ежегодно показатель увеличивался на 2,88%, с 1,416 до 1,777 ребенка на одну женщину (максимум за 32 года).

-

3. 2016–2023 гг.: изменения рождаемости в это время детерминировались совокупностью действующих федеральных и региональных мер, их нарастанием и усилением. Например, разработаны национальные проекты, в соответствии с актуальными национальными целями20, в 2017 году утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы21 и т. д. Однако, судя по цифрам, воздействие на население не дает желаемого эффекта, наблюдаемого в предыдущем десятилетии. Среднее ежегодное значение суммарного коэффициента рождаемости за 8 лет составило 1,538; в среднем ежегодно показатель сокращался на 3,13% (до уровня 1,410 рожденных на одну женщину в отчетном 2023 году – это минимум с периода введения «материнского капитала», т. е. с 2007 года).

В работе принципиально не будет представлено сравнение уровня рождаемости в России и в других странах, так как авторы считают недо- пустимым ориентироваться на тенденции, например, характерные для западных стран (см. Bergnehr, 2009; Frejka, 2008; Sobotka, 2004; Waldenstrom, 2016). Подобные сопоставления зачастую могут формировать понимание нормальности негативных изменений, а тогда возможна «самодезориентация» в целях и ценностях, подмена системы базовых / традиционных ценностей (что наблюдалось в 90-е годы ХХ века).

В статье акцент сделан на динамике численности населения, компонент естественного движения населения, условного коэффициента депопуляции, коэффициента старения (структурного фактора) и суммарного коэффициента рождаемости как базовых для обеспечения демографической безопасности22 (Агеев, Золотарева, 2023; Рязанцев и др., 2022; Рыбаков-ский, 2003а; Рыбаковский, 2003b). Охват более широкого пула индикаторов предполагает написание монографии (как пример приведем уже ранее упоминавшийся труд Эпштейн и др., 2013). При этом по представленной аналитике явно определяется значимость проведения государственной политики, направленной на обеспечение демографической безопасности страны. Сегодня важно видеть необходимость в дальнейшей проработке мер, прежде всего нацеленных на увеличение рождаемости и продолжительности жизни населения, сокращение смертности.

Прогноз

Получение достоверного и точного прогноза демографических параметров общества возможно на основе применения как специальных демографических методов прогнозирования (например, передвижкой возрастов), так и методов эконометрического моделирования (особого внимания заслуживают адаптивные методы прогнозирования).

В нашей работе представлен разработанный на основе адаптивных методов прогноз суммарного коэффициента рождаемости. Выбор именно данного показателя для оценки перспектив демографического развития предопределяет- ся необходимостью понимания того, будет ли усиливаться угроза естественного сокращения населения. Следует также пояснить отказ авторов представлять демографический прогноз численности населения – решение определено тем обстоятельством, что в ближайшей перспективе в численность населения России будет включена численность жителей новых присоединенных территорий (до настоящего времени данные государственной статистики предоставляются без них) и рассчитанный прогноз потеряет свою значимость и актуальность.

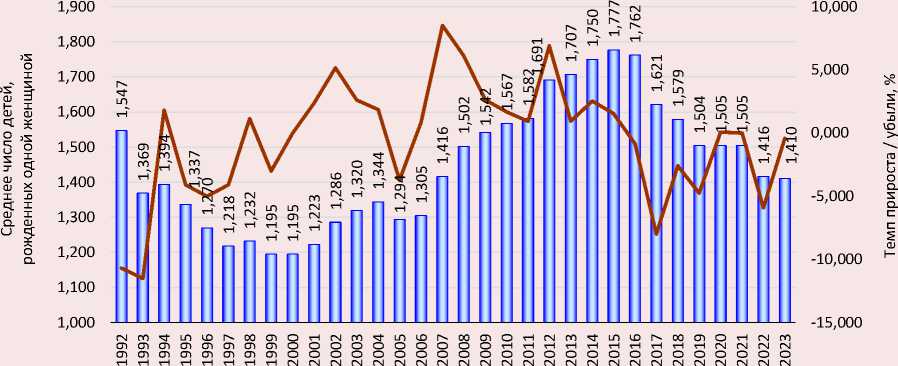

Как было сказано выше, первично экспертом построения моделей на базе программного обеспечения IBM SPSS Statistics получена модель экспоненциального сглаживания Брауна (Brown) (табл. 3) .

Результат прогноза по модели Брауна свидетельствует о возможном значимом сокращении суммарного коэффициента рождаемости к 2028

году в сравнении с 2021 годом (на -11,33%), что характеризуется заниженным показателем с учетом активно проводимой политики, но обоснованным на фоне сформированных тенденций рождаемости в период с 2016 года по настоящее время (третья описанная веха изменений показателя). Данный прогноз можно рассматривать как пессимистический/регрессивный сценарий, предполагающий «замораживание» мер и мероприятий, прежде всего касающихся поддержки семей с детьми.

Этот результат прогноза дает основания для поиска альтернативных моделей и получения портфеля моделей, позволяющего отобрать наилучшую из них, в частности с более высокими параметрами качества.

Сравнительный анализ статистик по моделям, полученным на основе «перебора» (в таблице 4 представлено несколько моделей из пакета для сравнения), показал, что модель

Таблица 3. Модель экспоненциального сглаживания Брауна для суммарного коэффициента рождаемости

|

Модель Brown |

2024 |

2025 |

2026 |

2027 |

2028 |

||

|

Коэффициент детерминации (R2) |

Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE) |

Прогноз |

1,38 |

1,34 |

1,31 |

1,28 |

1,25 |

|

0,873 |

3,287 |

Верхняя граница |

1,50 |

1,56 |

1,64 |

1,73 |

1,83 |

|

Нижняя граница |

1,25 |

1,12 |

0,99 |

0,83 |

0,67 |

||

Источник: данные расчета в IBM SPSS Statistics.

Таблица 4. Адаптивные прогнозные модели суммарного коэффициента рождаемости

|

Модель/Model |

Основные критерии качества прогнозных моделей / Fit statistics of forecast models |

|

|

Коэффициент детерминации (R2)/ Coefficient of determination (R-squared) |

Средняя абсолютная процентная ошибка / MAPE – «Mean Absolute Percentage Error» |

|

|

Хольта / Holt |

0,884 |

3,059 |

|

ARIMA (0,1,0) |

0,870 |

3,402 |

|

ARIMA (1,1,0) |

0,881 |

3,247 |

|

ARIMA (0,1,1) |

0,911 |

2,961 |

|

ARIMA (0,1,2) |

0,917 |

2,741 |

|

ARIMA (0,1,3) |

0,918 |

2,703 |

|

ARIMA (0,1,4) |

0,918 |

2,739 |

|

ARIMA (1,1,1) |

0,885 |

3, 050 |

|

ARIMA (2,1,1) |

0,885 |

3, 044 |

|

ARIMA (2,1,2) |

0,887 |

2,953 |

|

ARIMA (2,2,2) |

0,897 |

2,821 |

|

ARIMA (3,2,1) |

0,898 |

2,743 |

|

ARIMA (3,1,1) |

0,885 |

3,023 |

|

ARIMA (3,1,2) |

0,888 |

2,961 |

|

ARIMA (3,1,3) |

0,889 |

3,064 |

|

ARIMA (7,1,2) |

0,939 |

2,374 |

|

ARIMA (8,1,2) |

0,903 |

2,977 |

|

Источник: данные расчета в IBM SPSS Statistics. |

||

ARIMA (7,1,2) наиболее хорошо аппроксимирует оценку тенденций изменения суммарного коэффициента рождаемости на ближайшие пять лет.

Приведенные характеристики качества прогнозных моделей позволяют из множества отобрать наилучшую (наиболее хорошо аппроксимируемую). Это модель Бокса – Дженкинса ARIMA (7,1,2): статистика модели R2 имеет максимальное значение – 0,939 при наименьшем значении средней абсолютной процентной ошибки (MAPE) – 2,374. Параметры модели ARIMA (7,1,2) даны в таблице 5 .

Модельные значения довольно точно описывают динамику фактических изменений суммарного коэффициента рождаемости (рис. 9) .

Сопоставим полученные авторские результаты прогноза суммарного коэффициента рождаемости населения в России по модели ARIMA (7,1,2) с прогнозными значениями Росстата23 (табл. 6) .

Результаты прогноза по модели ARIMA (7,1,2) говорят о предполагаемом в ближайшие пять лет среднем ежегодном росте прогнозных значений суммарного коэффициента рождаемости на 3,37% до уровня 1,609 к 2028 году. В сравнении со значением 2023 года увеличение показателя к 2028 году составит 14,11%. Однако значение не достигнет максимума, зафиксированного в 2015 году, а будет примерно на уровне 2017–2018 гг. Данные прогнозные значения, по сути, определяют оптимистичный сценарий.

Таблица 5. Параметры модели ARIMA (7,1,2)

|

Модель |

Constant |

AR |

Difference |

MA |

|||||||

|

ϕ 1 |

ϕ 2 |

ϕ 3 |

ϕ 4 |

ϕ 5 |

ϕ 6 |

ϕ 7 |

θ 1 |

θ 2 |

|||

|

ARIMA (7,1,2) |

-0,15 |

0,632 |

0,383 |

-0,162 |

0,029 |

0,079 |

0,052 |

-0,371 |

1 |

0,444 |

0,555 |

|

Источник: данные расчета в IBM SPSS Statistics. |

|||||||||||

Рис. 9. Фактические и модельные значения суммарного коэффициента рождаемости согласно модели ARIMA (7,1,2)

Источник: расчет в IBM SPSS Statistics.

Таблица 6. Прогнозные значения суммарного коэффициента рождаемости населения в России (модель ARIMA (7,1,2) и Росстата)

|

Период прогноза / Forecast period |

Модель ARIMA (7,1,2) |

Прогноз Росстата |

||||

|

ГО о го о о; 4- ск о IE ГО -£= о ^ О ° |

СК ? « 0 =5 ГО "го m "О го го го го со о о го |

5 п ф S L ГО СК —) О СК ч— IE ГО X оз О- 00 -^ го о СО IE |

го ЕЕ 1— го S го оа >s S со S I |

1— го S ° >s о го |

го го g >s о о со |

|

|

2024 |

1,331 |

1,441 |

1,552 |

1,311 |

1,321 |

1,419 |

|

2025 |

1,298 |

1,472 |

1,647 |

1,290 |

1,332 |

1,428 |

|

2026 |

1,320 |

1,539 |

1,759 |

1,303 |

1,352 |

1,436 |

|

2027 |

1,339 |

1,591 |

1,842 |

1,323 |

1,374 |

1,448 |

|

2028 |

1,373 |

1,609 |

1,867 |

1,347 |

1,412 |

1,463 |

Источник: данные расчета в IBM SPSS Statistics и данные Росстата.

Они выше высокого варианта прогноза Росстата. Следует отметить, что средний вариант прогноза Росстата выглядит неутешительным и предполагает в 2024 году уменьшение суммарного коэффициента рождаемости до 1,321, что «откидывает» к значениям показателя, характерным до разработки и введения таких мер, направленных на рост рождаемости, как материнский капитал. По модели ARIMA (7,1,2) при инерционном или регрессивном сценарии также предполагается уменьшение суммарного коэффициента рождаемости.

В целях более серьезной проработки перспектив достижения демографической безопасности и выявления угроз обратимся к прогнозу численности населения, разработанному Росстатом. Анализ изменений численности населения России в ближайшие пять лет по среднему варианту представлен в таблице 7 .

В ближайшие 5 лет предполагается сокращение населения примерно на 2 млн жителей. Такое уменьшение может быть покрыто перерасчетом численности при включении жителей новых территорий. Однако сама имеющаяся тенденция определяет угрозу демографической безопасности страны. Более того, предполагается, что в населении будет сокращаться доля детей, к 2028 году удельный вес численности населения моложе трудоспособного возраста (0–15 лет) составит 17,0% (что соответствует прогнозируемым Росстатом тенденциям рождаемости), в то время как доля лиц старше трудоспособного возраста будет равна 22,5%. Эти демографические изменения в среднесрочной перспективе неизбежно затронут рынок труда России, задавая возможные рамки изменения численности рабочей силы.

Таблица 7. Прогноз численности населения России до 2028 года, на начало года (средний вариант)

|

Год |

Численность населения, тыс. человек |

Абсолютный прирост / убыль, тыс. человек |

Темп прироста / убыли, % |

|

2023* |

146150,8 |

- |

- |

|

2024 |

146079,7 |

-71,1 |

-0,04864 |

|

2025 |

145631,8 |

-447,9 |

-0,30661 |

|

2026 |

145159,3 |

-472,5 |

-0,32445 |

|

2027 |

144672,2 |

-487,1 |

-0,33556 |

|

2028 |

144181,3 |

-490,9 |

-0,33932 |

|

Изменения за 5 лет |

- |

-1969,5 |

-1,34757 |

|

* Данные отчетного периода, пересчитанные с учетом итогов ВПН-2020. Источник: данные Росстата. |

|||

Дискуссия

Анализ ретроспективной динамики ряда демографических показателей не просто определяет этапы депопуляции населения, но и говорит о серьезных преградах для достижения демографической безопасности России.

Прогноз суммарного коэффициента рождаемости и анализ прогноза численности населения, представленного Росстатом, позволили определить следующие угрозы и вызовы на ближайшую перспективу:

– продолжающаяся тенденция депопуляции населения;

– суженное воспроизводство населения (при инерционном сценарии уменьшение суммарного коэффициента рождаемости);

– старение населения.

Рост и без того довольно высокой доли населения в пожилом возрасте определяет нагрузку на систему здравоохранения.

Сокращение доли детей требует существенно увеличить финансирование сферы образования и науки, без чего не представляется возможным обеспечение опережающего экономического развития.

Базовыми угрозами демографической безопасности являются снижение рождаемости и, соответственно, сокращение численности населения.

В целях повышения рождаемости (достижения оптимистичного сценария) государство должно максимально поддержать семьи, предложить более гибкие меры поддержки, для того чтобы семьи могли рассчитывать на помощь от рождения ребенка до начала его взрослой жизни.

Среди основных рекомендаций первоочередными являются:

– введение дифференцированного подхода по материнскому капиталу: отдельные суммы на первого, второго, третьего и последующих детей, то есть необходимо вернуть маткапитал в полном объеме на второго ребенка (без вычета за первенца); на второго ребенка он должен быть минимум в 1,5 раза больше, чем на первого; на третьего и последующих по числу детей он должен также составлять отдельную сумму, не менее двукратного размера маткапитала на первенца;

– изменение главного критерия получения пособий семьями с детьми до 17 лет и беременными женщинами, вставшими на учет в ранние сроки: доступность при критерии нуждаемости в размере среднедушевого дохода семьи, не превышающего как минимум двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в конкретном субъекте Российской Федерации;

– ежегодное увеличение единого пособия на детей должно определяться гибко: либо на базе индексации исходя из индекса цен, рассчитанного для категории детских товаров (в случае если он выше инфляции); либо на базе индексации прожиточного минимума на индекс потребительских цен (в случае если индекс цен на категорию детских товаров ниже инфляции);

– разработка механизма выдачи ипотечных жилищных кредитов на индивидуальное жилищное строительство; при этом возможны два сценария развития событий: ипотеку для индивидуального жилищного строительства можно ввести вместо действующих программ льготного ипотечного кредитования, или же она будет дополнять существующие программы; в первом случае у массового потребителя не останется схожих по стоимости альтернатив, и потому большая часть семей, изъявляющих потребность в жилье, воспользуется представленными льготами и оформит ипотечные жилищные кредиты на индивидуальное жилищное строительство; во втором случае государству следует повысить сравнительную привлекательность ипотечных жилищных кредитов на индивидуальное жилищное строительство, и сделать это может следующими способами:

-

1) средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту на индивидуальное жилищное строительство должна быть меньше средневзвешенной ставки по ипотечному кредиту на приобретение квартиры в черте города;

-

2) предоставление субсидий на приобретение автотранспортных средств (в целях нивелирования влияния фактора транспортной доступности при принятии решения о типе оформляемого ипотечного кредита).

Предложенная мера по ипотечному кредитованию на индивидуальное жилищное строи- тельство обоснована тем, что сегодня приобретает масштабность платформенная занятость. Эпоха цифровизации ознаменовала переход при осуществлении трудовой деятельности от ежедневного посещения офиса в сторону гибридных или полностью удаленных форматов работы. Это, в свою очередь, способствует повышению привлекательности индивидуального жилищного строительства в сельской местности. Развитие рынка электронной коммерции и доставки продуктов питания и продовольственных товаров позволяет населению за чертой города получать все те же блага, доступность которых ранее была чрезвычайно затруднена.

Указанное, в частности, позволит достичь определенной сбалансированности между семьей и занятостью, что должно способствовать увеличению рождаемости.

В заключение необходимо отметить, что государственная поддержка семей с детьми представляет зарекомендовавший себя с положительных сторон инструмент влияния на репродуктивное поведение и установки населения. Представляется возможным, расширяя направления и масштабы государственной поддержки, преломить текущие негативные тенденции, минимизировать вызовы и угрозы демографической безопасности.

Список литературы Демографическая безопасность России: тенденции и прогнозы

- Агеев А.И., Золотарева О.А. (2023). Демографическая политика в России: оценка результативности // Вопросы статистики. Т. 30. № 2. С. 53–71. DOI: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2023-30-2-53-71

- Алешковский И.А. (2012). Демографический кризис как угроза национальной безопасности России // Век глобализации. № 2. С. 96–114.

- Баркалов Н.Б. (1984). Моделирование демографического перехода М.: Издательство Московского университета. 80 с.

- Бахитова, Р.Х., Лакман, И.А., Шамсутдинова, Н.К. (2016). Применение ARIMA-моделей для краткосрочного прогнозирования показателей рождаемости в г. Уфа // Уровень жизни населения регионов России. Т. 12. № 3. С. 214–219. DOI: 10.12737/22310

- Борисов В.А. (2007). Демографическая дезорганизация России: 1897–2007. Избранные демографические труды / редактор-составитель А.И. Антонов. М., NOTA BENE. 752 с.

- Васильева Е.Н., Ростовская Т.К., Сулейманлы А. (2021). Демографические угрозы национальной безопасности в политическом дискурсе РФ (1992–2019) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 26. № 2. С. 255–272.

- Рязанцев С.В., Ростовская Т.К. [и др.] (2022). Демографическое благополучие России. Национальный демографический доклад / отв. ред. С.В. Рязанцев; ФНИСЦ РАН. М.: Перспектива. 108 с.

- Эпштейн Н.Д., Егорова Е.А., Карманов М.В., Смелов П.А., Карманов А.М. (2013). Методология анализа демографической безопасности и миграции населения. Москва: Финансы и статистика. 168 с.

- Павловский Е.В. (2017). Модели ARIMA в краткосрочном прогнозировании внутренней миграции в России // Вопросы статистики. № 10. С. 53–63.

- Римашевская Н.М. (1999). Русский крест // Природа. № 6. С. 3–10.

- Ростовская Т.К., Кучмаева О.В., Золотарева О.А. (2021). Ценность семьи глазами россиян: социологический анализ // ДЕМИС. Демографические исследования. Т. 1. № 4. С. 59–71. DOI: https://doi.org/10.19181/demis.2021.1.4.5

- Ростовская Т.К., Золотарева О.А. (2022). Демографическая стабильность как приоритет демографической политики Российской Федерации // Вопросы управления. № 3. С. 6–18. DOI: 10.22394/2304-3369-2022-3-6-18

- Ростовская Т.К., Золотарева О.А. (2023). Модели прогнозирования рождаемости: пример Республики Тыва // Экономика регионов. Т. 19. № 3. С. 801-812. DOI: https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-3-14

- Рыбаковский Л.Л. (2003а). Демографическая безопасность: популяционные и геополитические аспекты. М.: Экон-Информ. 55 с.

- Рыбаковский Л.Л. (2023b). Демографическое будущее России: прогнозы и реальность // Народонаселение. Т. 26. № 3. С. 4–15. DOI: 10.19181/population.2023.26.3

- Рязанцев С.В., Мирязов Т.Р. (2021). Демографическое благополучие: теоретические подходы к определению и методика оценки // ДЕМИС. Демографические исследования. Т. 1. № 4. С. 5–19. DOI: https://doi.org/ 10.19181/demis.2021.1.4.1.

- Садовникова Н.А., Золотарева О.А. (2020). Covid-19 в России: реалии, обоснованные статистической аналитикой и прогностикой // Экономические стратегии. Т 170. № 4. С. 42–53. DOI: 10.33917/es-4.170.2020.42-53

- Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В. (2016). Демографическая безопасность России: региональные измерители, оценка результатов // Мир новой экономики. № 4. С. 142–153.

- Шахотько Л.П., Привалова Н.Н. (2001). Демографическая безопасность: сущность, задачи, система показателей и механизм реализации // Вопросы статистики. № 7. С. 19–20.

- Bergnehr D. (2009). Social Influence and the Timing of Parenthood. Interpersona: An International Journal on Personal Relations, 3, 61–83. DOI: https://doi.org/10.5964/ijpr.v3isupp1.69.

- Coleman D. (2006). Immigration and Ethnic Change in Low-Fertility Countries: A Third Demographic Transition. URL: https://u.demog.berkeley.edu/~jrw/Biblio/Eprints/%20A-C/coleman.2006_PDR_3rd.DT.pdf

- Frejka T. (2008). Parity Distribution and Completed Family Size in Europe: Incipient Decline of the Two-Child Family Model? Demographic Research, 19 (4), 47–71. URL: https://www.researchgate.net/publication/298951099_Parity_distribution_and_completed_family_size_in_Europe_Incipient_decline_of_the_two-child_family_model

- Garcia F., Guijarro F., Moya I., Oliver J. (2012). Estimating returns and conditional volatility: A comparison between the ARMA-GARCH-M models and the backpropagation neural network. International Journal of Complex Systems in Science, 1(2), 21–26.

- Gorbey S., James D., Poot J. (1999). Population forecasting with endogenous migration: An application to trans-Tasman migration. International Regional Science Review, 22, 69-101.

- Keilman N., Pham D.Q., Hetland A. (2002).Why population forecasts should be probabilistic - illustrated by the case of Norway. Demographic Research, 36, 409-454.

- Lawrence R.C. (1996). Forecasting U.S. mortality: A comparison of Box-Jenkins ARIMA and structural time series models. The Sociological Quarterly, 37, 127-144.

- Maniatis, P. (2012). Forecasting The Exchange Rate Between Euro And USD: Probabilistic Approach Versus ARIMA And Exponential Smoothing Techniques. Journal of Applied Business Research (JABR), 28(2), 171-192. DOI: https://doi.org/10.19030/jabr.v28i2.6840

- Sobotka T. (2004). Postponement of Childbearing and Low Fertility in Europe. Population, 59 (5). URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Postponement-of-Childbearing-and-Low-Fertility-in-Sobotka/079a0f946e16381fb6bab9c85756ad3b26f3af72

- Waldenström U. (2016). Postponing Parenthood to Advanced Age. Upsala Journal of Medical Sciences, 121 (4), 235–243. DOI: https://doi.org/10.1080/03009734.2016.1201553