Демографические последствия Великой Отечественной войны для коренных малочисленных народов Якутии

Автор: Сивцева С.И.

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: История

Статья в выпуске: 10, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе материалов Всесоюзных переписей населения 1939 и 1959 гг. делается попытка выявить влияние Великой Отечественной войны на возрастно-половой состав коренных малочисленных народов Севера в Якутии - эвенков и эвенов. Данные по этим народам неточны, эвенов могли в ходе переписей переписать как эвенков и наоборот. Тем не менее анализ имеющихся материалов позволяет выявить основные тенденции, динамику демографических показателей этих народов. За период с 1939 по 1959 г. произошло значительное сокращение численности у эвенков - на 8,9 %. Число мужчин 1900-1924 годов рождения (в 1941 г. им было от 17 до 41 года) снизилось в 2,3 раза, тогда как число женщин аналогичных годов рождения уменьшилось в 1,8 раза. За 20 лет численность эвенов возросла на 13,3 %. Однако сокращение численности эвенов 19001924 годов рождения (как мужчин, так и женщин) произошло в 1,5 раза. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о наиболее пострадавших категориях эвенков и эвенов - в 1959 г. численность возрастных групп мужчин 35-39 лет оказалась существенно снижена. В 1941 г. им было от 17 до 21 года.

Всесоюзная перепись населения 1959 г, всесоюзная перепись населения 1939 г, великая отечественная война, численность населения якутии, национальный состав населения якутии, состав эвенкийского, эвенского населения по полу, возрасту

Короткий адрес: https://sciup.org/149141211

IDR: 149141211 | УДК: 314(571.56)“1939/1959” | DOI: 10.24158/fik.2022.10.22

Текст научной статьи Демографические последствия Великой Отечественной войны для коренных малочисленных народов Якутии

Патриотический порыв всех граждан, народов Советского Союза, единение усилий фронта и тыла были главными составляющими Победы в кровопролитной Великой Отечественной войне. Война тяжело отразилась на демографической ситуации, и сегодня эта проблема стоит весьма остро во всех регионах страны.

Влияние войны на состояние численности, состав коренных малочисленных народов Севера – проблема малоизученная1 (Грязнухина, 2012; Дадаскинов, Амбросьев, 2005; Рябкова, Бардин, 2020). Согласимся с утверждением исследователя В.А. Тураева, что «буквально по пальцам можно пересчитать публикации по данной теме. При этом основное внимание авторы уделяли непосредственному участию коренных народов в боевых операциях или их трудовому подвигу в тылу для достижения победы. Что же касается этнокультурных и демографических последствий Великой Отечественной войны для судьбы северян, то эта проблема еще ждет своего исследования» (2015: 26).

Известно, что только летом 1941 г. из национальных сел Хабаровского края, Приморья и Амурской области добровольно на фронт ушло около 900 нанайцев, ульчей, удэгейцев, эвенков и других народов юга Дальнего Востока. В течение 1942 г. добровольцами стали еще более 200 нанайцев, 30 орочей, около 80 эвенков (Тураев, 2015: 27).

Если в Хабаровском крае перед Великой Отечественной войной проживало около 20 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера и общая их численность составляла около 1,7 % от численности края, то их численность среди числа участников Великой Отечественной войны и войны с Японией равнялась 10 %. В Книге Памяти увековечена память о 2 020 воинах коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края: нанайцах, негидальцах, нивхах, орочах, ульчах, удэгейцах, эвенах и эвенках. Примечательно, что в Хабаровске недавно открыли стелу «Воинам коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края – участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»2.

Исследование конкретного участия представителей коренных народов Якутии на фронтах Великой Отечественной провел историк С.Н. Горохов (2005). Он отмечает, что из Якутской АССР были мобилизованы в основном эвенки Олекминского, Тимтонского, Учурского, Алданского, Усть-Майского, Томпонского районов, с. СегянКель Кобяйского района и др. Из Токкинского района Якутской АССР в годы войны на фронте сражалось более 40 эвенков, из которых 23 пали смертью храбрых. Среди них – братья Иван и Павел Кульбертиновы, Иван и Павел Карташовы, Алексей и Павел Саввиновы, Константин Ильдинов, Петр Калинов и др. Не менее полусотни эвенков ушло на фронт из Усть-Майского района Якутской АССР. Летом 1942 г. на 80 лодках они спустились с верховьев реки Маи, населенных преимущественно эвенками, к месту сборного пункта в Крест-Халь-джаи (Горохов, 2005: 29). Из эвенов Якутской АССР на фронт попали только уроженцы Себян-Кю-еля, Сегян-Кюеля и Сак-Кырыра (Горохов, 2005: 41; Курчатова, Васильева, 2021: 77).

В годы Великой Отечественной войны в северных районах Якутии, где проживали преимущественно представители коренных малочисленных народов, уровень смертности 1941, 1944 и 1945 гг. был выше среднереспубликанских показателей, а 1942 и 1943 гг. – ниже. Так, если в целом по республике смертность (на 1 000 чел.) в 1941–1945 гг. составила: 37,7; 45,6; 42,0; 23,5; 17,5, то по северным районам – 42,4; 32,5; 33,6; 30,0; 23,7 соответственно (Сивцева, 2000: 112). Однако эти показатели выглядят как «средняя температура по палате» – ввиду низкой численности коренных народов сложно приблизиться к реальной цифре.

Косвенным подтверждением сокращения численности коренных народов в годы войны может служить и зарегистрированное снижение числа дворов у эвенков и эвенов. Так, в Томпон-ском, Саккырырском и Аллаиховском районах за 1942–1946 гг. число дворов эвенков и эвенов сократилось на четверть. В колхозе им. Ворошилова Булунского района количество таких хозяйств в период с 1941 по 1946 г. уменьшилось более чем на треть (История Якутии, 2021: 282).

Отметим статью «Коренные малочисленные народы Севера Якутии в годы Великой Отечественной войны (на примере Томпонского района)», где была предпринята попытка на примере одного северного Томпонского района изучить не только условия жизни, быта и труда колхозников-оленеводов района, но и сложившуюся тяжелую демографическую ситуацию (Сивцева, 2020).

В целом изучение численности и состава малочисленного населения коренных народов – весьма непростая исследовательская задача, тем более касательно периода Великой Отечественной войны. Для исследования этой проблемы решено было обратиться к динамике численности эвенков и эвенов Якутии по данным Всесоюзных переписей населения 1939 и 1959 гг. (часть материалов переписей отложилась в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) (далее – Территориальный орган ФСГС по РС(Я)).

По данным Всесоюзной переписи населения 1939 г., численность эвенков в Якутской АССР составила 10 432 чел. – 2,5 % от численности всего населения республики (413 198 чел.). Из них подавляющее большинство проживало в селах – 96,4 % (10 061 чел.) – и лишь 3,6 % (371 чел.) – в городах и рабочих поселках, из которых 150 чел. – в Якутске. Они проживали преимущественно в Алданском округе (2 404 чел.), Булунском (1 782), Оленекском (1 387), Жиганском (1 308), Усть-Майском (1 303), а также в Токкинском (433), Усть-Янском (250), Оймяконском (230), Аллаихов-ском (212), Садынском (183), Абыйском (124), Аллах-Юньском (119 чел.) районах.

Менее 100 чел. эвенкийской национальности проживало в Орджоникидзевском районе (95 чел.), Нижне-Колымском (78), Олекминском (74), Верхоянском (59), Кобяйском (27), Нюрбин-ском (24), Вилюйском и Сунтарском (по 22), Ленском (21), Мегино-Кангаласском (17 чел.) и др.

В целом за 20 лет к 1959 г. сокращение численности у эвенков оказалось весьма существенным – на 8,9 % (927 чел.; таблица 1). Число мужчин-эвенков 1900–1924 годов рождения снизилось в 2,3 раза (на 1 208 чел.). Если мужчин 1920–1924 годов рождения в 1939 г. было 452 чел., то в 1959 г. – 200 чел. (сокращение в 2,3 раза); мужчин 1915–1919 годов рождения – 556 и 260 чел. соответственно (сокращение в 2,1 раза); мужчин 1910–1914 годов рождения – 491 и 203 чел. (снижение в 2,4 раза); мужчин 1905–1909 годов рождения – 315 и 141 чел. (снижение в 2,2 раза); 1900– 1904 годов рождения – 316 и 118 чел. (сокращение в 2,7 раза) (Сивцева, 2021: 50–51).

Таблица 1 – Численность эвенков по полу и возрасту в 1939 и 1959 гг. (по данным Всесоюзных переписей населения 1939 и 1959 гг.)*

|

Возраст |

1939 г. |

1959 г. |

||||||

|

Абс. значения, чел. |

В процентах |

Абс. значения, чел. |

В процентах |

|||||

|

муж. |

жен. |

муж. |

жен. |

муж. |

жен. |

муж. |

жен. |

|

|

От 0 до 9 лет |

1 463 |

1 503 |

27,1 |

29,9 |

1 254 |

1 310 |

27,9 |

26,2 |

|

10–14 |

514 |

455 |

9,5 |

9,1 |

430 |

449 |

9,6 |

9,0 |

|

15–19 |

452 |

421 |

8,4 |

8,4 |

418 |

442 |

9,3 |

8,8 |

|

20–24 |

556 |

506 |

10,3 |

10,1 |

446 |

526 |

9,9 |

10,5 |

|

25–29 |

491 |

440 |

9,1 |

8,7 |

382 |

416 |

8,5 |

8,3 |

|

30–34 |

315 |

282 |

5,8 |

5,6 |

261 |

308 |

5,8 |

6,2 |

|

35–39 |

316 |

308 |

5,8 |

6,1 |

200 |

284 |

4,4 |

5,7 |

|

40–44 |

204 |

168 |

3,8 |

3,3 |

260 |

286 |

5,8 |

5,7 |

|

45–49 |

207 |

181 |

3,8 |

3,6 |

203 |

220 |

4,5 |

4,4 |

|

50–54 |

176 |

162 |

3,3 |

3,2 |

141 |

157 |

3,1 |

3,1 |

|

55–59 |

175 |

147 |

3,2 |

2,9 |

118 |

145 |

2,6 |

2,9 |

|

Старше 60 лет** |

534 |

456 |

9,9 |

9,1 |

386 |

461 |

8,6 |

9,2 |

|

Возраст не указан |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

– |

|

Итого |

5403 |

5029 |

100 |

100 |

4500 |

5005 |

100 |

100 |

*Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 741. Л. 148, 160, 172; Д. 3000. Л. 130, 138; Территориальный орган ФСГС по РС(Я). Отдел населения.

**По данным переписи населения 1939 г., в показатель «старше 60 лет» включена и категория «возраст не указан».

Численность женщин-эвенкиек 1900–1924 годов рождения сократилась в 1,8 раза (на 865 чел.). У женщин 1920–1924 годов рождения произошло сокращение в 1,5 раза; 1915–1919 годов рождения – в 1,8; 1910–1914 годов рождения – в 2,0; 1905–1909 годов рождения – в 1,8; 1900– 1904 годов рождения – в 2,1 раза.

Значительное снижение численности эвенков произошло в группе 0–9 лет – в 1,7 раза. Если в 1939 г. число детей этого возраста составляло 2 966, то через 20 лет, в 1959 г., (уже 20– 29-летних) стало 1 770. Мальчиков стало меньше в 1,8 раза, тогда как девочек – в 1,6 раза.

Численность подростков 10–14 лет также сократилась в 1,7 раза (с 969 до 569 чел.). Если в 1939 г. мальчиков было больше, чем девочек, то через 20 лет, в 1959 г., соотношение изменилось в пользу женского пола.

Соотношение по полу изменилось в худшую сторону. В 1939 г. доля мужчин равнялась 51,8 % от всего числа эвенков, женщин – 48,2 %. А в 1959 г. удельный вес мужчин составил всего 47,3 %, тогда как женщин – 52,7 %. В 1959 г. число женщин стало превалировать во всех возрастных категориях.

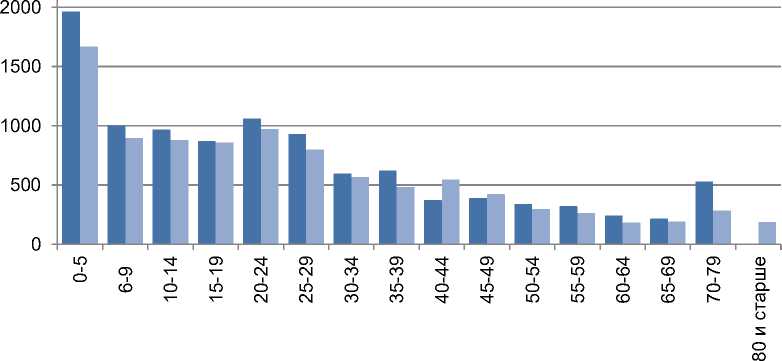

Возрастно-половые пирамиды 1939 и 1959 гг. указывают на то, что почти во всех возрастных категориях численность эвенков снизилась, за исключением 40–44- и 45–49-летних групп (рисунок 1).

■ 1939

■ 1959

Рисунок 1 – Возрастная пирамида населения ЯАССР. Эвенки. 1939–1959 гг.

Численность и состав эвенов Якутии рассмотрим по данным таблицы 2. Прежде всего отметим, что сегодня имеются различные варианты численности эвенов по состоянию на 1939 г. Например, у исследователя В.В. Филипповой численность эвенов составила 3 199 чел. (2019: 194). В сборниках Территориального органа ФСГС по РС(Я) также упоминается цифра в 3,2 тыс. эвенов (Государственная статистика…, 2003: 111; Якутия: XX век…, 2001: 37). В.Б. Игнатьева отмечает другую цифру – 3 133 чел. (1994: 40). Автор статьи также склоняется к цифре в 3 133 чел. Важно отметить, что в таблице 2 отражены несколько другие данные – погрешность показателей с цифрой в 3 133 чел. составляет 12 чел. (часть позиций в колонках имеет погрешность в 1–2 чел.). Указанные погрешности, по сути, не меняют целостной картины и не влияют на общие выводы.

Таблица 2 – Численность эвенов по полу и возрасту в 1939 и 1959 гг. (по данным Всесоюзных переписей населения 1939 и 1959 гг.)*

|

Возраст |

1939 г.* |

1959 г. |

||||||

|

Абс. значения, чел. |

В процентах |

Абс. значения, чел. |

В процентах |

|||||

|

муж. |

жен. |

муж. |

жен. |

муж. |

жен. |

муж. |

жен. |

|

|

От 0 до 9 лет |

456 |

433 |

28,6 |

28,4 |

487 |

433 |

26,2 |

25,8 |

|

10–14 |

126 |

109 |

7,9 |

7,1 |

207 |

159 |

11,1 |

9,5 |

|

15–19 |

135 |

142 |

8,5 |

9,3 |

167 |

142 |

9,0 |

8,5 |

|

20–24 |

165 |

154 |

10,4 |

10,1 |

172 |

139 |

9,3 |

8,3 |

|

25–29 |

142 |

160 |

8,9 |

10,5 |

133 |

109 |

7,2 |

6,5 |

|

30–34 |

101 |

80 |

6,3 |

5,2 |

101 |

109 |

5,4 |

6,5 |

|

35–39 |

90 |

89 |

5,6 |

5,8 |

94 |

93 |

5,1 |

5,5 |

|

40–44 |

76 |

67 |

4,8 |

4,4 |

134 |

102 |

7,2 |

6,1 |

|

45–49 |

45 |

51 |

2,8 |

3,3 |

79 |

93 |

4,3 |

5,5 |

|

50–54 |

46 |

47 |

2,9 |

3,1 |

63 |

63 |

3,4 |

3,7 |

|

55–59 |

44 |

47 |

2,8 |

3,1 |

61 |

59 |

3,3 |

3,5 |

|

Старше 60 лет** |

168 |

148 |

10,5 |

9,7 |

158 |

179 |

8,5 |

10,6 |

|

Возраст не указан |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

|

Итого |

1 594 |

1 527 |

100 |

100 |

1 857 |

1680 |

100 |

100 |

*Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 741. Л. 149, 161, 173; Д. 3000. Л. 131, 139; Территориальный орган ФСГС по РС(Я). Отдел населения.

**По данным переписи населения 1939 г., в показатель «старше 60 лет» включена и категория «возраст не указан».

Численность эвенов в Якутии, по данным Всесоюзной переписи населения 1939 г., составила 3 133 чел. – 0,75 % от численности всего населения республики. Почти все они проживали в селах – 98,3 % (3 081 чел.) – и лишь 1,7 % (52 чел.) – в городах и рабочих поселках, из которых 29 чел. – в Якутске. Значительная часть эвенов проживала в Саккырырском районе – 897 чел., Томпонском – 508, Усть-Янском – 497, Момском – 454, Нижне-Колымском – 263, Средне-Колымском – 175 чел. В других районах республики проживало менее 100 чел. – в Садынском – 79, Олекминском – 57, Оленекском – 39, Верхоянском – 25, Абыйском – 23, Алданском округе – 16, в Вилюйском и Верхне-Вилюйском районах – по 11 чел. и т. д.

В целом численность эвенов за 1939–1959 гг. возросла на 13,3 % (416 чел.).

Сокращение численности мужчин-эвенов 1900–1924 годов рождения произошло в 1,5 раза (на 202 чел.; см. таблицу 2). У эвенов-мужчин уменьшение по возрастным группам составило: 1920–1924 годов рождения – на 30,4 % (135 чел. в 1939 г., 94 чел. в 1959 г.); 1915–1919 годов рождения – на 18,8 % (165 чел. в 1939 г., 134 чел. в 1959 г.); 1910–1914 годов рождения – в 1,8 раза (142 чел. в 1939 г., 79 чел. в 1959 г.); 1905–1909 годов рождения – в 1,6 раза (101 чел. в 1939 г., 63 чел. в 1959 г.); 1900–1904 годов рождения – в 1,5 раза (90 чел. в 1939 г., 61 чел. в 1959 г.).

Сократилось в 1,5 раза (на 215 чел.) и число женщин эвенской национальности перечисленных возрастов – 1900–1924 годов рождения. У женщин 1920–1924, 1915–1919 годов рождения – в 1,5 раза; 1910–1914 годов рождения – в 1,7; 1905–1909 годов рождения – в 1,3; 1900– 1904 годов рождения – в 1,5 раза.

Число детей-эвенов возраста 0–9 лет в 1939 г. сократилось за 20 лет в 1,6 раза, подростков 10–14 лет – на 10,6 %.

В разрезе соотношения полов картина была неоднозначна. Еще в 1939 г. число женщин было выше, чем мужчин сопоставимых возрастов, в возрастных категориях 15–19, 25–29, 45–59 лет, а в 1959 г. – в категориях 30–34, 45–49 и старше 60 лет.

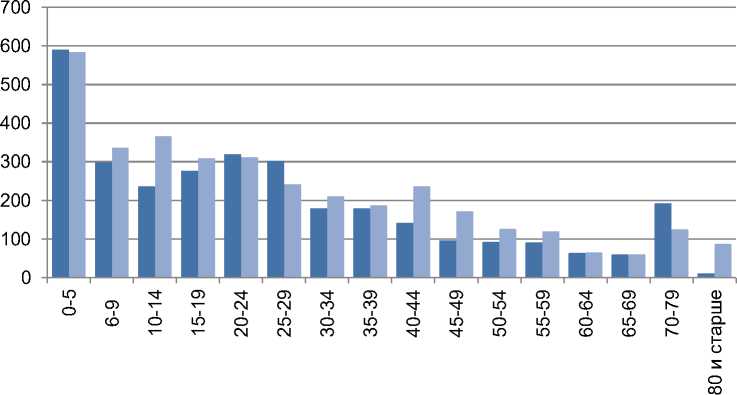

Если сопоставить возрастно-половые пирамиды 1939 и 1959 гг. по рисунку 2, то видно, что почти во всех возрастных категориях численность эвенов увеличилась или осталась примерно на том же уровне, за исключением 25–29-летней группы (в 1941 г. им было от 7 до 11 лет).

■ 1939

■ 1959

Рисунок 2 – Возрастная пирамида населения ЯАССР. Эвены. 1939–1959 гг.

Таким образом, в период с 1939 по 1959 г. произошло значительное сокращение численности коренных малочисленных народов Севера в Якутии – эвенков и эвенов.

Если привести данные по возрастным категориям в СССР, то, как отмечает исследователь В.Б. Жиромская, потери были прежде всего в мужских возрастных группах 35–44 лет практически всех народов РСФСР: «Так, среди татар группы 35–39 лет составляли в 1959 г. 4 % от всего мужского населения, группы 40–44 лет – 4,3 (для сравнения можно привести удельный вес пограничной группы 30–34 лет – 9,1 %). Подобная же возрастная структура наблюдалась и у башкир, народностей Кавказа, якутов и др. У некоторых народов, например у народностей Кавказа, эта возрастная яма охватывает возраст 45–49 лет» (2009: 50).

Сопоставим указанные данные. Получается, что для группы 35–39 лет соответствующие цифры выразятся в 4,4 % для мужчин-эвенков и 5,1 % для мужчин-эвенов в 1959 г. (см. таблицы 1, 2). Вероятно, представители эвенской национальности не так сильно пострадали, что, несомненно, благоприятствовало сохранению и развитию данного народа. Однако последний показатель у эвенов – 5,1 % – 35–39 лет и 5,4 % – 30–34 года для мужчин, а также 5,5 % – 35–39 лет для женщин, в сравнении с соседними возрастными категориями в таблице 2, все же показывает демографическую яму.

В разрезе соотношения полов по национальным группам отметим, что у якутов в возрастной группе 35–39 лет мужчины составляли 43 %, а женщины – 57 %; у эвенков – 41,3 и 58,7 % соответственно; у эвенов – 50,3 и 49,7 % (мужчин чуть больше, чем женщин) (см. таблицы 1, 2); у башкир – 37 и 63 %; у татар – 38 и 62 %; у удмуртов – 32 и 68 %; у аварцев – 40 и 60 %; у лезгин – 41 и 59 % (Жиромская, 2009).

Согласимся с утверждением В.Б. Жиромской, что в 1959 г. численность возрастных групп мужчин 35–39 лет оказалась значительно снижена, нежели в других возрастных категориях (Жи-ромская, 2009).

В целом за период с 1939 по 1959 г. произошло значительное сокращение численности у эвенков – на 8,9 %. Число мужчин 1900–1924 годов рождения (в 1941 г. им было от 17 до 41 года) снизилось в 2,3 раза, тогда как число женщин аналогичных годов рождения уменьшилось в 1,8 раза.

За 20 лет численность эвенов возросла на 13,3 %. Однако сокращение численности эвенов 1900–1924 годов рождения (как мужчин, так и женщин) произошло в 1,5 раза. При этом надо иметь в виду, что часть эвенов в процессе переписи могли записать как эвенков и наоборот.

Потери, несомненно, главным образом связаны с Великой Отечественной войной 1941– 1945 гг., а также послевоенными разрухой, голодом. Часть из них была мобилизована – солдаты коренных малочисленных народов Якутии в основном были добровольцами, погибла на фронтах, пропала без вести, другая – погибла в тылу от голода и тягот военного времени, а после войны с ослабленным здоровьем продолжительность жизни у них была низка. Снижение численности как эвенков, так и эвенов с 1939 по 1959 г. происходило и по таким причинам, как естественная смертность по болезни, возрасту, а также в результате миграции.

Список литературы Демографические последствия Великой Отечественной войны для коренных малочисленных народов Якутии

- Горохов С.Н. Героизм сынов Севера на фронтах Великой Отечественной войны. СПб., 2005. 138 с.

- Государственная статистика в Республике Саха (Якутия): 1853-2003 гг. / редкол.: Т.А. Торговкина и др. Якутск, 2003. 176 с.

- Грязнухина М.Э. Коренные малочисленные народы Севера Якутии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (к постановке проблемы) // Проблемы социально-экономической и политической истории Сибири XX - начала XXI в. : сб. материалов всерос. науч. конф. / отв. ред. С.И. Боякова. Якутск, 2012. С. 196-199.

- Дадаскинов С.Е., Амбросьев С.А. Аатырбыт снайпер Иван Кульбертинов: ахтыылар = Знаменитый снайпер Иван Кульбертинов. Якутск, 2005. 79 с. На якут. и рус. яз.

- Жиромская В.Б. Жизненный потенциал послевоенных поколений в России: историко-демографический аспект: 1946-1960. М., 2009. 311 с.

- Игнатьева В.Б. Национальный состав населения Якутии (этно-статистическое исследование). Якутск, 1994. 144 с.

- История Якутии : в 3 т. / под общ. ред. А.Н. Алексеева. Т. 3. Новосибирск, 2021. 591 с.

- Курчатова Т.Т., Васильева Н.Н. Участие населения Якутии в Великой Отечественной войне: историографический обзор // Вестник северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Сер.: История. Политология. Право. 2021. № 2 (22). С. 74-82.

- Рябкова О.В., Бардин Г.Н. Трудовой подвиг коренных малочисленных народов Ямало-Ненецкого автономного округа в годы Великой Отечественной войны // Научный Вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2020. № 2 (107). С. 4-21. https://doi.org/10.26110/ARCTIC.2020.107.2.001.

- Сивцева С.И. Демографические последствия Великой Отечественной войны для народов Якутии // Общество: философия, история, культура. 2021. № 10 (90). С. 46-54. https://doi.Org/10.24158/fik.2021.10.7.

- Сивцева С.И. Коренные малочисленные народы Севера Якутии в годы Великой Отечественной войны (на примере Томпонского района) // Общество: философия, история, культура. 2020. № 8 (76). С. 60-64. https://doi.Org/10.24158/fik.2020.8.12.

- Сивцева С.И. Якутия в годы Великой Отечественной войны: социально-демографический аспект (1941-1945 гг.) : монография. Якутск, 2000. 149 с.

- Тураев В.А. Великая Отечественная война и народы Дальнего Востока: демографические и этнокультурные последствия // Россия и АТР. 2015. № 2 (88). С. 25-39.

- Филиппова В.В. Эвены Якутии в XX в.: динамика численности и изменения в расселении // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 447. С. 194-201. https://doi.org/10.17223/15617793/447/23.

- Якутия: XX век в зеркале статистики / редкол.: Т.А. Торговкина и др. Якутск, 2001. 293 с.