Демографические предпосылки формирования устойчивого развития сельских территорий степной зоны России

Автор: Руднева Оксана Сергеевна, Соколов Александр Андреевич

Рубрика: Экономическая теория и мировая экономика

Статья в выпуске: 4 т.11, 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследование сельских территорий в настоящее время - одна из актуальных тем изучения пространственного развития России. Современные проблемы этих территорий очевидны - депопуляция, миграция, снижение денежных доходов, возникает усиление диспропорций в развитии между городом и деревней. Сельские территории степной зоны России обеспечивают продовольственную безопасность не только степных регионов, но и страны в целом. Формирование экономически и социальной развитой сельской местности является необходимой предпосылкой для последующего функционирования агропромышленного и производственного сектора, что подтверждает актуальность данного исследования. В статье проведен анализ качества жизни сельского населения в степной зоне России, выраженный не в денежном эквиваленте, а в косвенных показателях - уровень смертности, развитие здравоохранения и образования. Проведен рейтинг социальной освоенности сельских территорий степных регионов России. Выявлено, что инфраструктура является значительным фактором эффективного экономического роста региона и повышения жизненного уровня населения. Отражены последствия реформ системы образования и здравоохранения на сельских территориях степной зоны. Полученные результаты позволят проследить в степных регионах развитие демографических процессов сельской местности, выявить проблемные территории.

Сельские территории, степная зона России, устойчивое развитие, пространственное развитие, сельское здравоохранение, сельские школы, социальная инфраструктура, демографический потенциал, сельские поселения, стратегия регионального развития

Короткий адрес: https://sciup.org/147156391

IDR: 147156391 | УДК: 314.04 | DOI: 10.14529/em170402

Текст научной статьи Демографические предпосылки формирования устойчивого развития сельских территорий степной зоны России

Под сельской территорией в Российской Федерации понимаются сельские поселения и хозяйствующие субъекты, расположенные в географических границах органов местного самоуправления, т. е. сельских администраций. Сельская территория как единица административной структуры состоит из одного или нескольких населенных пунктов, объединенных общей территорией и хозяйственными связями [1]. Решение накопившихся за годы реформ социально-экономических проблем сельского населения, устойчивое развитие села является в современных условиях важным фактором экономического и социального благополучия регионов и страны в целом страны [2].

В рамках формирования системы устойчивого развития сельских территорий России в 2010 году была принята Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года. В 2015 году – Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года. Согласно этим документам под устойчивым развитием сельских территорий понимается стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее выполнение им народнохозяйственных функций: производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, несельскохозяйственных товаров и услуг, а также общественных благ, предоставление рекреационных услуг, сохранение сельского образа жизни и сельской культуры, социальный контроль над территорией, сохранение исторически освоенных ландшафтов; расширенное воспроиз- водство населения, рост уровня и улучшение качества его жизни; поддержание экологического равновесия в биосфере [3, 4].

В соответствии с этими документами целями государственной политики устойчивого сельского развития являются:

-

1) повышение уровня благосостояния и качества жизни сельского населения;

-

2) повышение эффективности сельской экономики и роли сельского хозяйства в народном хозяйстве страны;

-

3) замедление процесса депопуляции и стабилизация численности сельского населения;

-

4) сокращение социально и экономически необоснованной межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне жизни сельского населения;

-

5) рациональное использование природных ресурсов и сохранение природной среды;

-

6) сохранение сельских традиций и развитие национально-культурного потенциала села.

Достижение этих целей будет возможно за счет решения задач социального и экономического развития населения сельских территорий. Прежде всего, расширения сфер занятости сельских жителей и обеспечения доступа сельского населения к социальным услугам, к ресурсам развития и преодоление информационной изолированности сельского населения.

Важную роль в формировании устойчивого развития сельских территорий играют внутренние факторы, действие которых проявляется достаточ- но остро на уровне сельской местности, где, с одной стороны, формируются условия жизни и развития сельского населения, а с другой – закладывается основа продовольственной самообеспеченности страны [5].

В Российской Федерации очень разнообразны условия и возможности развития сельских территорий в пределах многих ее субъектов, страны в целом. В этом аспекте актуальными становятся исследования, направленные на оценку потенциалов сельских территорий различных природных зон, а также последствий хозяйственной деятельности и административного управления регионов.

Сельские территории степной зоны России обеспечивают продовольственную безопасность не только степных регионов, но и страны в целом. И формирование экономически и социальной развитой сельской местности является необходимой для последующего функционирования агропромышленного и производственного сектора.

Изначально сельские территории выполняли ряд функций и, помимо обеспечения страны продовольствием, село создавало трудовые ресурсы. Исторически рождаемость в деревне была выше, чем в городе, и при снижении смертности сельское население активно пополняло города. Однако в 1990-е гг. российское село оказалось в сложной экономической и социальной ситуации, обусловленной изменением форм сельскохозяйственного производства, переделом собственности и общим уровнем снижения уровня жизни. Несоответствие между новыми экономическими условиями и сложившимся сельским укладом жизни послужило причиной депопуляции в селах и деревнях.

Анализ размещения населения и его качественная характеристика традиционно выступали в качестве одной из интегральных тем советской и российской географии, в рамках которой достигалось комплексное взаимосвязанное исследование природно-ресурсного потенциала территорий, их хозяйственных систем и антропогенных изменений окружающей среды.

Устойчивое развитие сельских территорий подразумевает не только рост эффективности сельской экономики, но, в первую очередь, повышение уровня и улучшение качества жизни сельского населения [6].

Социальная инфраструктура села является одним из наиболее значимых внутренних факторов уровня сельской жизни. Она образует материальный и институциональный базис социальной сферы [7] и формирует условия для воспроизводства и укрепления человеческого и социального капитала в селе. Отрасли сельской социальной инфраструктуры непосредственно не участвуют в создании конечных продуктов, но они создают необходимые условия для нормального функционирования и прогрессивного развития сельского общества.

Стабильность и функциональность социальной инфраструктуры как комплекса отраслей и предприятий, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения, является важнейшей составляющей успешного развития региона [8].

Поселенческо-демографический потенциал сельских территорий степной зоны России в 2016 насчитывает 14 млн человек, проживающих в 6,2 тыс. сельских населенных пунктов. Наиболее многочисленна категория от 1 тыс. до 3 тыс. жителей – в 2751 поселениях проживает 4,5 тыс. человек (рис. 1).

Помимо снижения общего числа сельского населения, идет снижение числа сельских населенных пунктов. Так, в 2002 году в степной зоне располагались 7253 сельских поселений, в 2016 году этот показатель снизился до 6216.

Анализ структуры населенных пунктов демонстрирует не только сокращение сельского населения, но и изменения в системе расселения, связанные с депопуляцией населенных пунктов – увеличилось число малонаселенных сел и деревень и незначительно увеличилось число крупных населенных пунктов, что говорит о стагнации сельской местности и переезде жителей в более обеспеченные социальной инфраструктурой населенные пункты. В 2002 году в степной зоне насчитывалось 474 поселения с числом жителей менее 500, к 2016 году малых сел и деревень стало больше – 683. Населенных пунктов с численностью более 7 тыс. человек в 2002 году было 275, в 2016 – 293. Число остальные поселений снизилось, сильнее всего изменения затронули поселения от 1 до 2 тыс. жителей – за 14 лет потеряно 678 населенных пунктов.

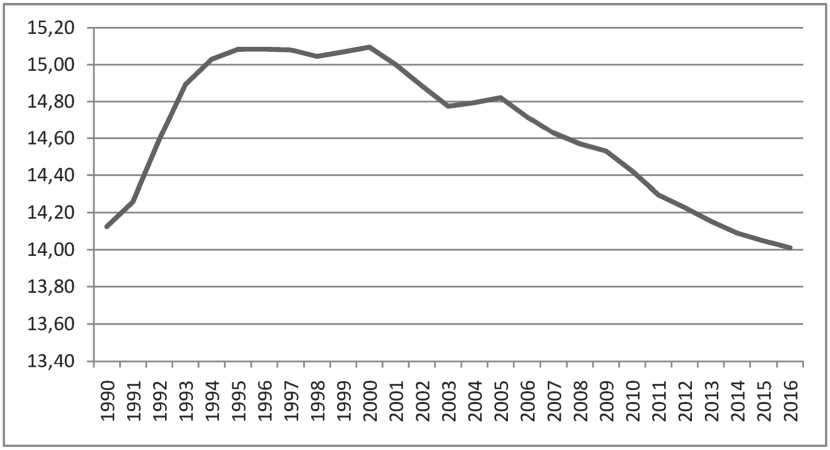

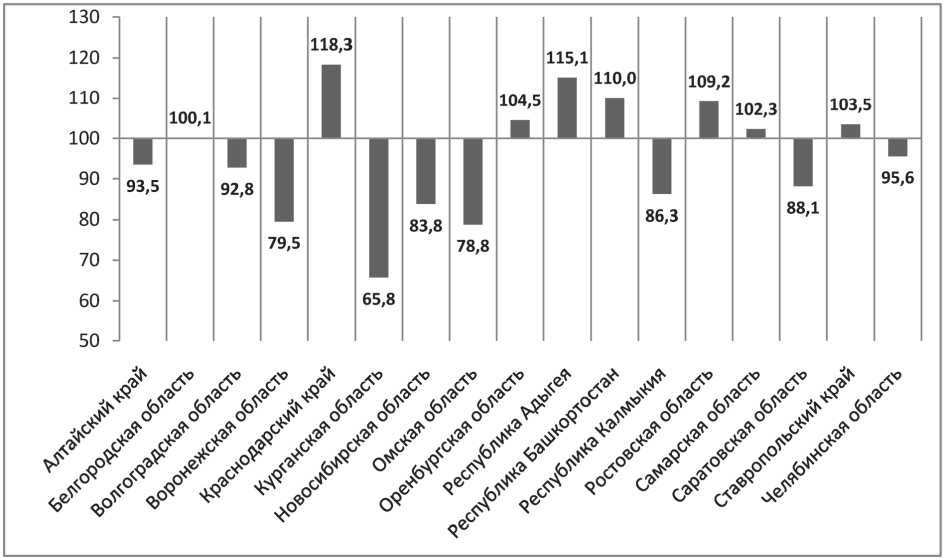

Численность сельского населения степных регионов в период 1990–2016 гг. имеет тенденцию к снижению. Пик населенности сел и деревень приходится на 2000 год и достигает 15,1 млн человек (рис. 2). Далее вплоть до настоящего времени наблюдается снижение числа сельских жителей в большинстве регионов степной зоны. Для анализа численности населения в региональном разрезе определена плотность сельского населения в период 1990–2016 гг. Регионы степной зоны контрастны и варьируют от слабозаселенной зоны (Республика Калмыкия, Новосибирская и Омская область) до густозаселенной (Краснодарский край и Республика Адыгея). За последние 25 лет численность населения сельских территорий упала незначительно на 114 тыс. человек (0,8 %), но в отдельных регионах снижение достигло 35 % (Курганская область). Максимальный показатель в сельских регионах наблюдался в период 1993–1997 гг. Далее только в двух регионах – Республика Адыгея и Краснодарский край отмечается стабильный рост численности сельского населения. В целом относительно 1990 года плотность выросла в 8 регионах (рис. 3). Изменение плотности населения в субъектах степной зоны имеет важнейшее значение для обеспечения устойчивости их развития.

|

< 500 жителей |

Численность сельского населения, тыс чел244 |

^е без |

||

|

501-1000 |

1300 |___________ I |

^^^^^Н 1732 |

||

|

1001-3000 |

4574 |

----------------------------I |

^^^^^^^^^Н 2751 |

|

|

3001-5000 |

1884 |_________________ 1 |

■ 485 |

||

|

5000-7000 |

1579 1 |

■ 272 |

||

|

> 7000 жителей |

■ 293 |

|||

|

Число сельских поселений, ед. |

||||

Рис. 1. Группировка сельских поселений степной зоны России по численности населения в 2016 г.

Рис. 2. Динамика численности населения в степной зоне России, млн чел.

Рис. 3. Индекс плотности сельского населения в регионах степной зоны в 2016 году (1990 – 100 %)

Основу устойчивого пространственного развития сельской местности составляет формирование сбалансированной сети сельских поселений, обеспеченных социальной, инженерной инфраструктурой и объектами производственной сферы.

Социально-экономическое развитие всех сельских территорий невозможно по одной универсальной модели, ввиду того, что каждая территория обладает своими уникальными особенностями. Основным недостатком развития социальной инфраструктуры в системе планирования социального развития является то, что они носят в подавляющем большинстве общий характер, без учета территориальных особенностей. Существующие в регионах механизмы управления развития сельских территорий не учитывают специфику их социально-экономического развития, возможностей и потенциала [9].

В настоящее время в стране идет реформа по оптимизации системы здравоохранения и образования в сельской местности, в частности закрытие нерентабельных учреждений – малокомплектных школ и отдаленных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Ликвидация в поселении этих социально важных объектов фактически прекращает его жизнь. Это способствует оттоку молодых семей и, соответственно, уменьшению численности трудоспособного населения, что ведет к постепенному вымиранию населенного пункта.

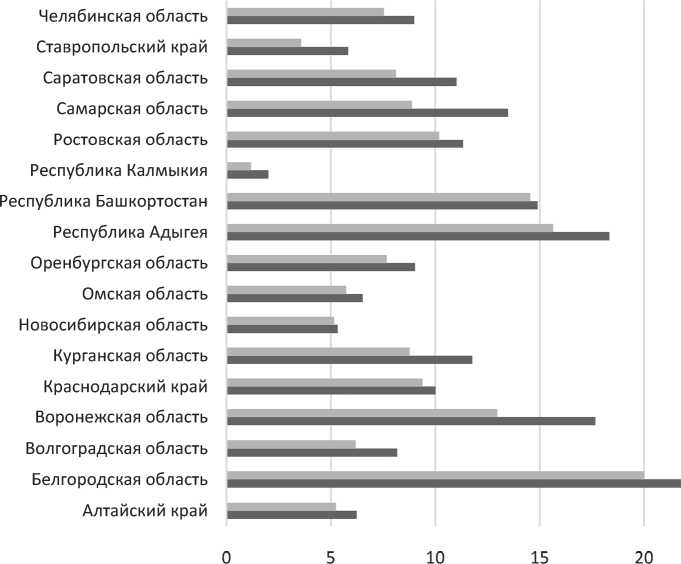

Во всех регионах степной зоны наблюдается снижение числа сельских школ. Всего было закрыто 5,9 тыс. учебных заведений (ок. 40 %). Курганская область и Республика Башкортостан сократили наибольшую долю школ – осталось 40 % учреждений. Максимально сохранили школы Ставропольский, Краснодарский края и Республика Адыгея – около 80 % (рис. 4).

Более радикально влияет закрытие пунктов оказания первичной врачебной помощи – фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и районных больниц. Из-за невозможности вовремя получать квалифицированную помощь возрастает риск смертельного исхода. С 1992 года в регионах степной зоны закрыто 2,3 тыс. ФАПов. Наиболее пострадала система оказания врачебной помощи в сельской местности в Республике Калмыкия (снижение на 42 %), Ставропольском крае (39 %) и Самарской области (35 %). В Республике Башкортостан и Новосибирской области фельдшерско-акушерские пункты были сокращены незначительно – менее 3 %. Лучше всего ФАПами обеспечены жители сел в Белгородской, Воронежской областях, Республике Адыгее и Башкортостан (рис. 5).

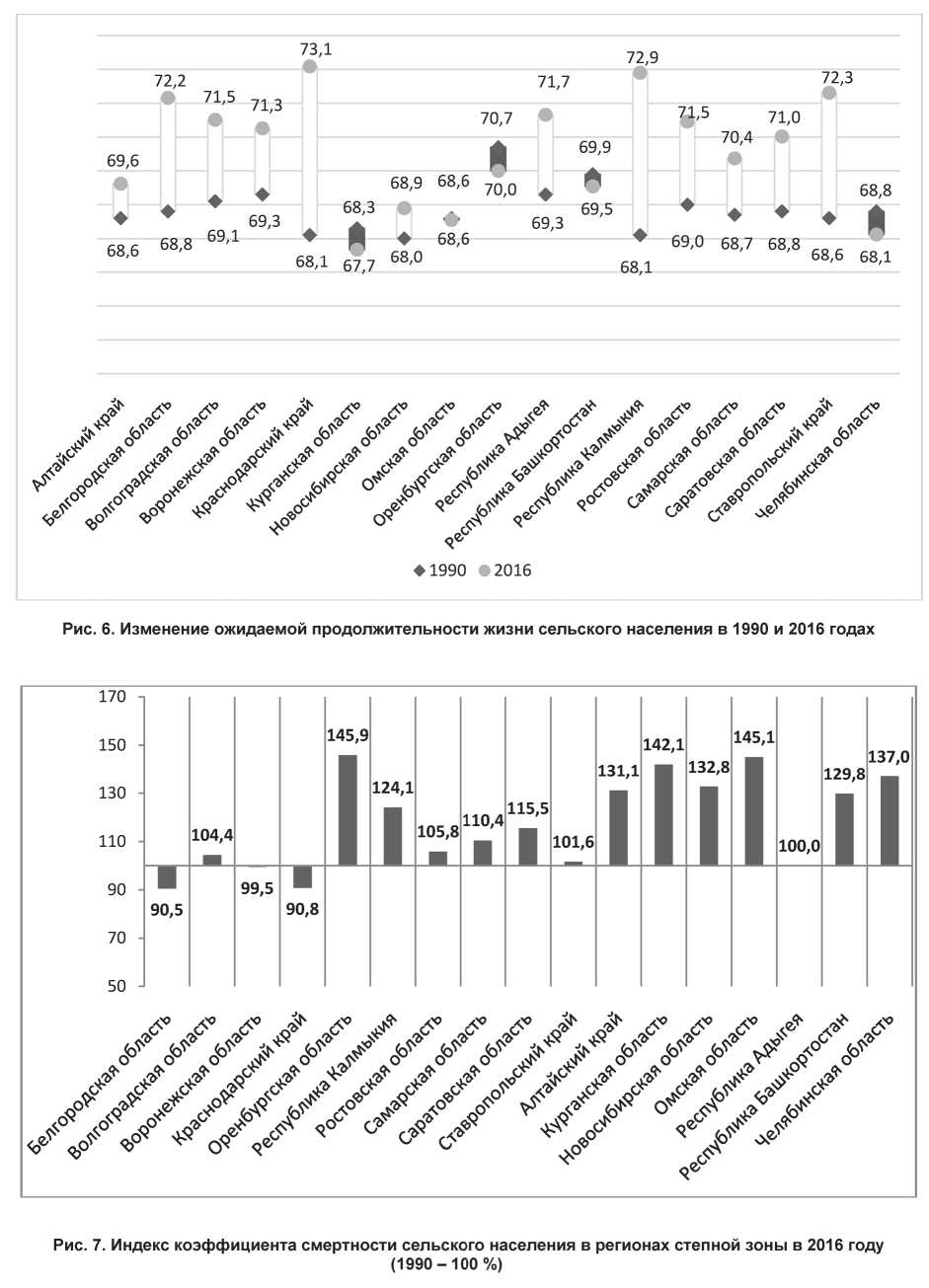

Одним из общепризнанных показателей, косвенно характеризующих уровень здравоохранения, является показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Анализ этого показателя среди сельского населения с 1990 года в регионах степной зоны выявил два периода снижения – в

1994 и 2004 годах во всех регионах степной зоны. С 2004 года продолжительность жизни начала стабильно расти. Но в Курганской, Оренбургской, Челябинской областях и Республике Башкортостан показатель так и не превысил уровень 1990 года.

В степном регионе в 2016 году наилучший показатель продолжительности жизни был зафиксирован в Краснодарском крае – 73,1 года, наихудший – в Курганской области – 67,7 года (рис. 6). Описанная динамика показателя продолжительности жизни приблизительно одинакова как в городе, так и в селе. Но городское население степной зоны живет дольше сельского, существенные превышения начинаются с 2007 года, дальше контрастность повсеместно усиливается.

Другой показатель, отражающий уровень развития социальных сферы – смертность. С 1990 года в сельской местности степной зоны России отмечается два пика роста коэффициента смертности – 1993–1994 гг. и 2002–2003 гг. В 2016 году самый низкий уровень смертности наблюдался в Республике Калмыкия – 9,8 промилле, наиболее высокая смертность в сельской местности степной зоны в Воронежской области – 18,1 промилле. За период 1990–2016 гг. только 4 региона степной зоны снизили уровень смертности среди сельского населения – Республика Адыгея, Воронежская, Белгородская области и Краснодарский край (рис. 7).

Диспропорции в уровне обеспеченности объектами социальной инфраструктуры объясняются рядом причин: географическим расположением; уровнем развития внутри региональных, межрегиональных, экономических, социальных, культурных и других связей; экономической целостностью региона; региональным инвестиционным потенциалом; емкостью регионального рынка; уровнем развития человеческого капитала и др. Различия в уровне развития отраслей социальной инфраструктуры и обеспеченности ее объектами приводят к неравенству в получении услуг населением региона. Необходимо целенаправленное воздействие на развитие и выравнивание обеспеченности объектами социальной инфраструктуры [10].

Совокупность объектов здравоохранения и образования составляют социальную освоенность территории, гарантированная государством обеспеченность населения первостепенными условиями развития.

Оценка динамики наличия объектов здравоохранения и образования и густоты распределения населения проведена при помощи рейтинга социальной освоенности территории регионов степной зоны. Для определения рейтинга применяется метод многомерной средней. Рассчитывается степень отклонения значений для трех показателей густоты распределения населения, школ и фельдшерско-акушерских пунктов по каждому региону степной зоны от среднего значения данных показателей в целом по степной зоне.

Челябинская область Ставропольский край Саратовская область Самарская область Ростовская область Республика Калмыкия Республика Башкортостан Республика Адыгея (Адыгея) Оренбургская область Омская область Новосибирская область Курганская область Краснодарский край Воронежская область Волгоградская область Белгородская область Алтайский край

■ 2004

Рис. 4. Динамика густоты общеобразовательных школ на сельских территориях степной зоны России

Рис. 5. Динамика плотности фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, ед./тыс км2

На основе показателей регионов степной зоны России методом многомерного сравнительного анализа по формуле рассчитывается сводный рейтинг:

= ^й

,

где x i – отклонение расчетных показателей плотности показателей; n – число показателей, N i – общий рейтинг социальной освоенности.

Полученные рейтинги представлены в таблице.

Изменение рейтинга социальной освоенности степной зоны

|

Регионы степной зоны |

2004 |

2015 |

|

Республика Калмыкия |

0,19 |

0,20 |

|

Новосибирская область |

0,44 |

0,48 |

|

Омская область |

0,58 |

0,52 |

|

Алтайский край |

0,65 |

0,63 |

|

Волгоградская область |

0,69 |

0,62 |

|

Челябинская область |

0,77 |

0,71 |

|

Оренбургская область |

0,84 |

0,77 |

|

Саратовская область |

0,88 |

0,80 |

|

Курганская область |

0,88 |

0,69 |

|

Ставропольский край |

1,01 |

1,05 |

|

Самарская область |

1,01 |

0,97 |

|

Ростовская область |

1,04 |

1,13 |

|

Республика Башкортостан |

1,47 |

1,24 |

|

Воронежская область |

1,51 |

1,47 |

|

Краснодарский край |

1,79 |

2,01 |

|

Республика Адыгея (Адыгея) |

1,83 |

2,21 |

|

Белгородская область |

1,97 |

2,02 |

В 10 степных регионах из 17 наблюдается снижение общей социальной освоенности степной зоны. Сильнее всего сдали позиции Республика Башкортостан и Курганская область, значительно улучшили общую социальную освоенность Краснодарский край и Республика Адыгея.

В целом по степной зоне сельское население обладает более развитой социальной инфраструктурой в Белгородской области, Республике Адыгее и Краснодарском крае.

Основу создания в сельской местности благоприятного климата для населения, в т. ч. и демографического, заключается в формировании социальной среды посредством поддержания и развития сети учреждений здравоохранения, образования, культуры и пр.

Город и село являются взаимодополняющими территориальными системами и для устойчивого развития регионов необходимо создание экономически и социально равных условий для населения. Это предполагает для сельских жителей одинаковый с городскими жителями доступ к сферам здравоохранения, образования, культуры, торговли, бытового обслуживания. Однако городской и сельских образ жизни отличаются, каждый обла- дает позитивными сторонами. Село выгодно отличается малоэтажной жилищной застройкой, относительно высокой обеспеченностью общей площадью жилища в расчете на человека, относительной безопасностью (криминал, дорожные происшествия), малокомплектные школы и детские сады обеспечивают индивидуальный подход к каждому ребенку.

Но в настоящее время на сельских территориях сложился замкнутый круг:

-

– закрываются школы и детские сады из-за малого числа детей;

-

– из-за отсутствия учреждений образования родители переезжают в другой населенный пункт (чаще всего в города), снижая численность экономически активного населения;

-

– учреждения культуры и здравоохранения закрывают из-за нерентабельности, так как в населенном пункте снизилась численность населения;

-

– из-за низкой численность трудового населения открытие производства также нерентабельно;

-

– население не возвращается в сельскую местность, так как ни школы, ни больницы там уже нет.

Находясь в этом круге, сельские территорий степной зоны будут продолжать терять население.

Расширение сети образовательных и медицинских учреждений, создание благоприятного климата для ведения сельскохозяйственной деятельности и агропромышленного производства – это основа развития сельских территорий, формирования сбалансированной системы расселения по сельским территориям.

Для успешной реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий России каждое сельское муниципальное образование должно иметь собственный план социально-экономического развития, построенного на принципах кластерного подхода. Основные социальные кластеры должны быть сформированы не только с учетом экономической рентабельности, но с условиями потребительской необходимости. Важность развития человеческого потенциала на селе должна быть в приоритете.

Исследование выполнено при поддержке проекта РАН 0421-2016-0001 «Степи России: ландшафтноэкологические основы устойчивого развития, обоснование природоподобных технологий в условиях природных и антропогенных изменений окружающей среды».

Список литературы Демографические предпосылки формирования устойчивого развития сельских территорий степной зоны России

- Голышев, М.Е. Сущность устойчивого развития сельских территорий/М.Е. Голышев//Вестник НГИЭИ. -2011. -№ 2 (3). -С. 19-39.

- Концепция устойчивого развития сельских территорий Дальневосточного федерального округа (методические рекомендации)/А.С. Шелепа, Н.Ю. Пастухова, А.Н. Бойко, В.М. Ступин. -Хабаровск, ХГАЭиП, 2014. -66 с.

- Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года. -https://rg.ru/2010/12/14/sx-territorii-site-dok.html (дата обращения: 12.03.2017)

- Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года. -http://government.ru/docs/16757/(дата обращения: 12.03.2017)

- Большакова, Ю.А. Факторы и показатели устойчивого развития социальной инфраструктуры сельских территорий/Ю.А. Большакова//Вестник НГИЭИ. -2015. -№ 11 (54). -С. 15-21.

- Третьякова, Л.А. Качество жизни населения индикатор устойчивости развития сельских территорий/Л.А. Третьякова, Н.И. Лаврикова//Экономика региона. -2012. -№ 3. -С. 227-233.

- Каймакова, М.В. Роль социальной инфраструктуры в устойчивом развитии сельских территорий/М.В. Каймакова//Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. -2009. -№ 1 (8). -С. 39-43.

- Белехова, Г.В. Об оценке социальной инфраструктуры сельских территорий/Г.В. Белехова, К.Н. Калашников, В.В. Шаров//Проблемы развития территории. -2013. -№ 1 (63). -С. 72-84.

- Добрунова, А.И. Социальная инфраструктура сельских территорий как объект управления/А.И. Добрунова//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -2012. -№ 9. -С. 60-62.

- Забелина, Н.В. Формирование стратегии управления сельскими территориями на основе дифференцированного подхода/Н.В. Забелина//Аграрный вестник Верхневолжья. -2017. -№ 1 (18). -С. 75-81.