Демографические проблемы Рязанской области

Автор: Дронов Валерий Николаевич, Махрова Ольга Николаевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: анализ и прогнозы

Статья в выпуске: 2 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены проблемы динамики и структуры населения Рязанской области. Сокращение численности сельского населения происходит более быстрыми темпами. С 1995 года городское население сократилось на 10%, а сельское - на 26%. Одновременно наблюдается процесс старения населения, более 30% жителей в возрасте старше 55 лет. Старение населения приводит к росту демографической нагрузки на работающее население: если в 2006 г. коэффициента нагрузки составлял 668 человек на 1000 человек трудоспособного населения, то в 2016 г. - 806, а 2031 г. составит 945 человек, из них 309 дети и 636 - лица пожилого возраста. Процесс сокращения численности населения и соответственно рабочей силы связан со снижением уровня рождаемости в регионе, что обусловлено не только снижением числа женщин основного детородного возраста (до 30 лет) с 92,9 тыс. человек в 2016 г. до 84,9 тыс. человек в 2030 г. (на 8,6%), но и снижением численности женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) с 251,8 тыс. человек до 218,3 тыс. человек (на 13,3%). Одной из главных причин сокращения уровня рождаемости является относительно низкий уровень жизни населения, особенно в сельской местности. Компенсация убыли населения привлечением мигрантов может привести к нежелательным последствиям, поэтому вместе с мерами социальной поддержки и повышения уровня жизни населения, необходимо активно внедрять высокотехнологические информационные технологии во все сферы жизни, повышая производительность труда и качество трудовых ресурсов.

Население, демография, урбанизация, доходы, миграция, рождаемость, социальная защита

Короткий адрес: https://sciup.org/143173465

IDR: 143173465 | DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-2-03

Текст научной статьи Демографические проблемы Рязанской области

В 2016 г., впервые после 2012 г., вследствие снижения рождаемости произошло сокращение численности населения России. «Спад рождаемости стал всеобщим практически для всех регионов России — она сократилась в 84-х регионах, в том числе в 65-ти рождаемость снизилась больше смертности. В 28-ми регионах при этом смертность превысила рождаемость в 1,5-2 раза» [1]. В 2017 г. падение рождаемости продолжилось, страна вступила в новый этап убыли населения, составляющий сто и более тысяч человек в год [1]. Основная причина снижения рожда- емости

—

сокращение численности

женщин фертильного возраста, которое предопределено сложившейся на сегодня возрастной структурой насе- ления. Численность женщин фертильного возраста снизится с 17 млн. в 2017 г. до 11 млн. человек в 2030 г., что приведет к сокращению численности и изменению возрастной структуры населения России.

Огромная территория России, объединяющая в своем составе 85 субъектов РФ с разными уровнями социально-экономического развития и близости к мегаполисам и столице, требует детального рассмотрения проблем демографического развития каждого конкретного региона. В данной статье рассмотрены некоторые аспекты развития демографической ситуации Рязанской области, где на протяжении последних шестнадцати лет происходило сокращение численности населения (табл. 1).

Таблица 1

Динамика естественного движения населения Рязанской области

Table 1

Natural increase of the population of the Ryazan region

|

Год |

Всего, человек |

На 1000 человек населения |

РФ, естественный прирост |

||||

|

родившихся |

умерших |

естественный прирост |

родившихся |

умерших |

естественный прирост |

||

|

2000 |

8876 |

24420 |

-15544 |

7,0 |

19,3 |

-12,3 |

-6,6 |

|

2001 |

9215 |

24837 |

-15622 |

7,4 |

19,9 |

-12,5 |

-6,6 |

|

2002 |

9581 |

25265 |

-15684 |

7,8 |

20,5 |

-12,7 |

-6,5 |

|

2003 |

10146 |

25773 |

-15637 |

8,3 |

21,2 |

-12,9 |

-6,2 |

|

2004 |

10222 |

24222 |

-14000 |

8,5 |

20,1 |

-11,6 |

-5,5 |

|

2005 |

10037 |

24082 |

-14045 |

8,4 |

20,2 |

-11,8 |

-5,9 |

|

2006 |

10047 |

22660 |

-12613 |

8,5 |

19,1 |

-10,6 |

-4,8 |

|

2007 |

11021 |

22209 |

-11188 |

9,4 |

18,9 |

-9,5 |

-3,3 |

|

2008 |

11702 |

21545 |

-9843 |

10,0 |

18,4 |

-8,4 |

-2,5 |

|

2009 |

11643 |

20573 |

-8930 |

10,0 |

17,7 |

-7,7 |

-1,8 |

|

2010 |

11844 |

20964 |

-9120 |

10,2 |

18,1 |

-7,9 |

-1,7 |

|

2011 |

11788 |

18901 |

-7113 |

10,2 |

16,4 |

-6,2 |

-0,9 |

|

2012 |

12453 |

18821 |

-6368 |

10,9 |

16,4 |

-5,5 |

0,0 |

|

2013 |

12345 |

18012 |

-6767 |

10,8 |

15,8 |

-5,0 |

0,2 |

|

2014 |

12476 |

18336 |

-5860 |

11,0 |

16,1 |

-5,1 |

0,2 |

|

2015 |

12560 |

17896 |

-5336 |

11,1 |

15,8 |

-4,7 |

0,3 |

|

2016 |

12792 |

18020 |

-5228 |

11,3 |

16,0 |

-4,7 |

-0,01 |

Источник : данные Рязаньстата.

Только с 2006 г. по 2016 г. численность населения области сократилась с 1188,8 до 1130,1 тыс. человек, или на 58,7 тыс. человек, что составило 5%. Если брать за точку отсчета 1995 г., то убыль составит 14%. При этом сокращение численности населения происходило на фоне роста рождаемости с 8876 родившихся в 2000 г., до 12792 в 2016 году. Самые высокие темпы роста числа родившихся наблюдались в 2007 г. и 2008 г. (на 10% и 6% соответственно), а в 2015 г. и 2016 г. составил всего лишь 0,7% и 1,8%. Число умерших за этот период сократилось с 24420 человек в 2000 г. до 18020 человек в 2016 году. Однако на протяжении всего рассматриваемого периода рост рождаемости не обеспечил компенсацию естественной убыли населения. В 2016 г. рождаемость увеличилась против 2000 г. в 1,6 раза (11,3 против 7 человек на 1000 населения), а естественная убыль сократилась в 3 раза и составила в 2016 г. 4,7 человек на 1000 населения области (по предварительным данным естественная убыль в 2017 г. составила 5,5 человек на 1000 населения).

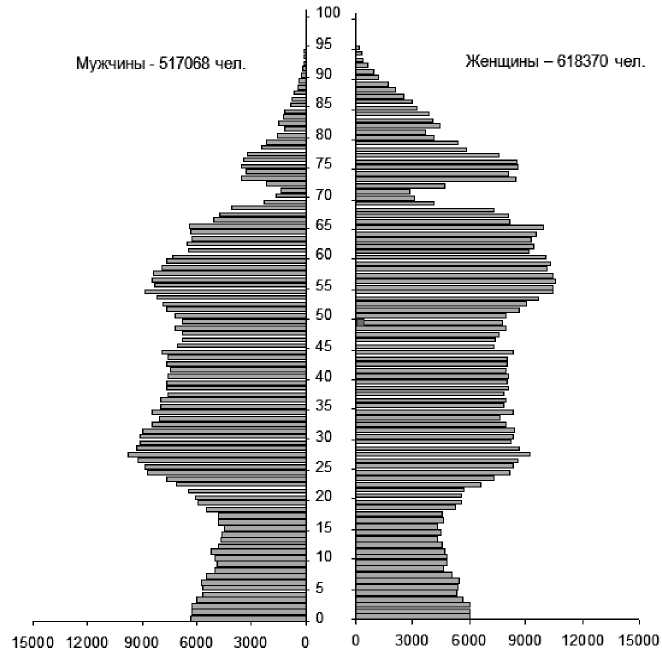

Динамика численности населения в ближайшие десятилетия предопределена возрастной структурой населения области (рис. 1). Ежегодный приток девочек, достигающих репродуктивного возраста, в ближайшие 15 лет будет составлять 4,5-6 тысяч, а выбывать из этого возраста ежегодно будет порядка 8 тысяч женщин. Снижение численности женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) составит к 2030 г. 13,3% (с 251,8 тыс. до 218,3 тыс.), в т.ч. женщин основного детородного возраста (до 30 лет) на 8,6% (с 92,9 тыс. человек в 2016 г. до 84,9 тыс. человек в

2030 г.), что приведет к снижению показателя рождаемости.

Прогнозный сценарий Рязаньста-та предполагает снижение числа родившихся и показателя рождаемости [2]. В 2030 г. число родившихся сократится на 2,8 тыс. человек по сравнению с 2016 г. Для предотвращения убыли населения при современном режиме смертности, суммарный коэффициент рождаемости теоретически должен поддерживаться на уровне не ниже 2,15. В Рязанской области после некоторого повышения в последние годы он составлял в 2016 г. 1,6 ребенка на одну женщину.

На протяжении всего периода прогноза суммарный коэффициент рождаемости в Рязанской области будет оставаться почти неизменным и стабилизируется на уровне 1,7 рождений на одну женщину репродуктивного периода (у городских женщин — 1,5, на селе — 2,7). Согласно расчетам, в 2030 г. число жителей Рязанской области может составить 1047,3 тыс. человек. За период (20162030 гг.) численность населения области уменьшится на 79,9 тыс. человек, или на 7,1%, ежегодное снижение в среднем составит на 0,5%, городского и сельского — соответственно, 0,15% и 1,35%.

Рязанская область по численности населения к 2030 г. переместится с 11 на 12 место в Центральном ФО и доля ее в численности населения округа снизится с 2,9% в 2016 г. до 2,6% в 2030 г. При этом сокращение численности сельского населения происходит более быстрыми темпами. С 1995 г. городское население сократилось на 10%, а сельское на 26%. Распределение населения по возрастным группам представлено в табл. 2.

Источник : Рязанская область в 2016 году. Рязаньстат.

Рис. 1. Возрастная структура населения Рязанской области в 2016 г .

Fig. 1. Age structure of the population of the Ryazan region in 2016

Таблица 2

Распределение численности населения Рязанской области по возрастным группам

Population of the Ryazan region by age group

Table 2

|

Возрастные группы населения |

Тыс. человек |

В процентах |

||||||

|

2006 г. |

2011 г. |

2015 г. |

2016 г. |

2006 г. |

2011 г. |

2015 г. |

2016 г. |

|

|

Все население |

1188,8 |

1151,8 |

1135,4 |

1130,1 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

моложе трудоспособного |

170,1 |

158,1 |

167,6 |

171,1 |

14,3 |

13,7 |

14,8 |

15,1 |

|

трудоспособном |

712,4 |

680,2 |

638,6 |

625,6 |

59,9 |

59,1 |

56,2 |

55,3 |

|

старше трудоспособного |

306,3 |

313,5 |

329,2 |

333,2 |

25,8 |

27,2 |

29,0 |

29,4 |

Источник: Рязаньстат.

Негативные последствия изменения структуры населения

Изменение структуры населения области приводит к росту коэффициента нагрузки на работающее население, если в 2006 г. он составлял 668, то в 2015 г. — 778 и в 2016г.- 806 человек на 1000 населения, то 2030 г. составит 945 человек на 1000 населения трудоспособного возраста, из них 309 человек будут составлять дети до 15 лет и 636 — лица пожилого возраста. В возрастной структуре населения Рязанской области в ближайшие 10-20 лет доля старшего поколения и детей в возрасте до 15 лет будет возрастать. Это подтверждается динамикой возрастной структуры населения области (см. табл. 2)

По прогнозу Рязаньстата численность трудоспособного населения в период с 2016 г. по 2019 г. будет ежегодно сокращаться в среднем на 11,4 тысяч человек, с 2020 г. по 2024 г. на 8,1 тысяч человек. К началу 2025 г. по сравнению с 2009 г. численность трудоспособного населения региона сократится на 135,2 тыс. человек или на 20%. Такая динамика особенно негативно отразится на сельском населении, доля старшей возрастной группы составит в 2030 г. 38,1%, а среди горожан — 30,9%. В результате, уже сегодня заброшено (не используется) почти полмиллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения. [2]

Смертность в трудоспособном возрасте

Важным фактором сохранения численности трудовых ресурсов является снижение уровня смертности в трудоспособном возрасте. В 2016 г. каждый пятый умерший в Рязанской области находился в трудоспособном возрасте. На неестественные причины смерти в структуре смертности трудоспособного населения приходилось 27,3%, или каждый четвертый умерший. В общем числе умерших от несчастных случаев, травм и отравлений три четверти составили лица рабочих возрастов. В числе естественных причин смертности в трудоспособном возрасте, 40% составляет смертность от сердечно сосудистых заболеваний. Общие потери лиц трудоспособного возраста составляют 4000 человек в год. Смертность от сердечно сосудистых заболеваний зависит от состояния системы здравоохранения региона, доступности для населения современных высокотехнологичных методов диагностики и своевременности операционного вмешательства. Назрела необходимость совершенствования существующей системы страховой медицины, которая нацелена в настоящее время на переложение затрат по медицинскому обслуживанию на население. Стоимость многих обследований и операций несопоставима с уровнем доходов пенсионеров и малообеспеченных слоев населения, что и приводит к высоким показателям смертности. Реорганизация системы здравоохранения, широкое использование дистанционных методов контроля состояния пациентов, телемедицины, современных методов диагностики и снижение стоимости препаратов и услуг позволит снизить уровень смертности в трудоспособном возрасте, снизить инвалидность и повысить продолжительность жизни населения.

Миграционные проблемы

Оценивая ситуацию, можно констатировать, что при инерционном развитии, возможным способом сохранения численности трудовых ресурсов региона является привлечение работников из других регионов и из рубежа. Однако это сопряжено с определенными проблемами и рисками.

Во-первых , анализ миграции за ряд предыдущих лет свидетельствует о том, что превышение прибывших над выбывшими составляет около тысячи человек в год. Следовательно, за 10 лет прирост составит порядка 10 тыс. человек, что не решает проблему дефицита кадров. Уровень жизни населения области не является привлекательным для мигрантов.

Во-вторых , в область приезжают люди из ближнего зарубежья и в основном мусульманского вероиспове-дования. Их обычаи, менталитет, поведение существенно отличаются от населения области, особенно в сельской местности, что приводит к социальной напряженности в обществе.

В-третьих , вопрос миграции требует непрерывного и строгого контроля со стороны правоохранительных органов. Так, например, в 2010 г. на миграционный учет встали около 60 тыс. иностранных граждан. Из них чуть более 15 тыс. оформили разрешение на работу и около 2 тыс. — патенты. Остаются еще около 43 тыс. мигрантов, которые не оформляли разрешения на трудовую деятельность [3].

Нелегальная миграция является одним из серьезных вызовов сегодняшнего дня. Неурегулированный правовой статус, прежде всего, нано- сит ущерб самим мигрантам, приводит к тому, что мигранты, минимизируя свои контакты с государственными структурами, оказываются не в состоянии защитить себя в отношениях с работодателями и посредниками при трудоустройстве и фактически становятся современными рабами. Они стараются как можно меньше общаться и с местным населением. В результате возникают национальные анклавы, внутри которых часто встречаются криминальные, в т.ч. экстремистские проявления. За последние годы ситуация изменилась благодаря принятой в 2013 г. Концепции миграционной политики Рязанской области. Изменение просматривается, например, по росту количества оформляемых патентов на трудовую деятельность, в 2016 г. было оформлено 20000 патентов. В тоже время рейды правоохранительных органов выявляют нелегальных мигрантов, что свидетельствуют о наличии проблемы.

Таким образом, вопрос компенсации убывающего населения миграционными потоками не может быть решен быстро, а если и задействовать его, то необходим строгий контроль и дозирование этого процесса, чтобы не создать угрозу самобытности населения области.

«Миграционная политика может работать на благо развития России. Для этого, прежде всего, необходимо связать миграционную политику с демографической политикой страны <...> Для этого нужно четко выделить целевые группы иммигрантов, которые нужны государству и регионам <…> Требуется увязать миграционную политику с экономической стратегией развития России. Необходимо четко оценить потребность в иностранной рабочей силе и с учетом внутренних резервов трудовых ресурсов на основе баланса трудовых ресурсов ввести трудовую миграцию в регулируемую русло, использую каналы организованного и целевого набора иностранных трудящихся-мигрантов в странах-донорах» [4. С. 23]. Необходимо снять барьеры на пути трудоустройства иностранных высококвалифицированных специалистов, профессионалов и ученых [5].

Отток населения из сельской местности и малых городов

Низкий уровень доходов, недостаток рабочих мест, особенно в сельской местности и малых городах способствуют развитию «маятниковой миграции». Здесь определенную роль сыграли Интернет и информационные технологии, которые позволяют сравнивать заработную плату в разных городах и месте проживания, получать информацию о потребности в рабочей силе.

Наиболее дееспособные мужчины области освоили вахтовую деятельность в Москве, и таким образом была заложена мина под весь уклад деревенской жизни. Мужчины, а часто и женщины, вынуждены покидать семью на длительный период, живут в Москве в неприспособленных для жилья помещениях. В результате рушатся семьи, теряется отцовская роль в воспитании подрастающего поколения, разрушается аура сельского бытия и традиции сельской жизни. Эти потери сегодня трудно восстановить.

Уровень жизни в крупных городах, бесспорно, выше, и дело не толь- ко в оплате труда. Доступность социальной инфраструктуры города для отдыха, развлечений, повышения культурного и образовательного уровня, широкий веер возможностей для реализации личности, как для молодых людей, так и для будущих детей. Молодые, амбициозные люди стремятся в города в поисках достойной работы, качественного образования, более содержательной и яркой жизни. В то же время такая миграция приводит к недостатку людских ресурсов в малых городах и сельской местности, что приводит к росту заброшенных и неиспользуемых земель. Миграция в город молодых людей меняет возрастную структуру населения.

На нынешней технологической основе решить проблему компенсации оттока населения не представляется возможным. Есть только один путь — это новый технологический уклад, основанный на цифровых платформах, который позволяет вовлекать в экономический оборот слабозаселенные пространства. Новый технологический уклад потребует коренной перестройки транспортных внутри региональных сетей, строительства современных хранилищ и логистических центров сельскохозяйственной продукции, создание современной инфраструктуры образования, здравоохранения и досуга. Новые условия жизни и возможность использования высококвалифицированного труда, экология и зеленые технологии в сочетании с доступностью глобального информационного пространства позволят не только остановить процесс миграции в города, но и дать толчок к обратной миграции населения в село.

Влияние социально-экономических факторов

Демографическая ситуация в регионе зависит от ряда факторов [6]. Важнейшим является социальноэкономическое положение населения. По мнению доктора медицинских наук, профессора В. Овчаровой, доля трудных условий жизни, низкий уровень материального положения до- мохозяйств составляет в общем процессе снижения рождаемости примерно 30% [7].

Низкий уровень благосостояния и как следствие ухудшение питания, снижение доступности лекарственного обеспечения и медицинского обслуживания напрямую ведут к росту смертности.

В табл. 3 представлены основные индикаторы уровня жизни в Рязанской области.

Таблица 3

Индикаторы уровня жизни населения Рязанской области

Indicators of the living standards of the population of the Ryazan region

Table 3.

|

Показатель |

2010 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

|

Среднедушевой денежный доход, руб. |

13886,3 |

21987,9 |

24074,2 |

24573 |

|

То же в % к среднему по РФ уровню |

73 |

79 |

79 |

80 |

|

Средний размер пенсии, руб. |

7174,4 |

10297,1 |

11297,2 |

11467,2 |

|

То же в % к средней по РФ |

89 |

95,4 |

94 |

92,5 |

|

Прожиточный минимум, руб. |

5424 |

7071 |

8753 |

8797 |

|

То же в % к среднему по РФ уровню |

95 |

88 |

90 |

89,5 |

Источник : Росстат. Регионы России, 2017.

В 2016 г. у 31,7 % населения денежный душевой доход был ниже 14000 руб. в том числе у 12,4 % — ниже прожиточного минимума, коэффициент фондов доходов составлял 11,9 раз. В целом показатели уровня жизни населения области не на много ниже, чем по России и ЦФО (за исключением уровня бедности).

Одним из факторов сохранения численности населения и повышения рождаемости является социальная защита малообеспеченных слоев населения. В связи с этим большое значение и положительный эффект могут оказать законодательные акты РФ от декабря 2017 года по поддержке семей с детьми. C 1 января 2018 года вводится ежемесячная денежная выплата при рождении первого ре- бенка до достижения им полутора лет, продляется действие программы материнского капитала и субсидирование процентной ставки сверх 6 % годовых при покупке жилья.

В качестве быстро реализуемой меры представляется целесообразным введение прогрессивного налогообложения и освобождение от НДФЛ малообеспеченных семей. Введение прогрессивной шкалы налогообложения — это не только шаг к проверенным опытом развитых стран системам, но и шаг к восстановлению справедливости в обществе и повышения доверия к власти

Предложенные меры, безусловно, дадут эффект, но кардинальное повышение уровня доходов напрямую связано с ростом экономики и произ- водительности труда и требует внедрения новых технологий и времени.

«Демографическая ситуация, сложившаяся в современной России, характеризуется беспрецедентной поляризацией уровня и качества жизни населения, значительным уровнем безработицы в отдельных регионах, стагнацией социальной сферы, ограничением доступности медицинского обслуживания, ухудшением физического и психического здоровья россиян, ростом девиантного поведения как в общественной жизни, так и в сфере трудовой деятельности. Эти характеристики, во-многом, свидетельствуют об ухудшении социостратификационной структуры населения, что способствует его социальной разобщенности, росту отчуждения от проводимых в стране экономических преобразований, утрате активной жизненной позиции в производстве и общественной жизни» [8].

Все перечисленные проблемы, присутствуют и имеют свою региональную специфику в Рязанской области

Для предотвращения депопуляции необходимо решить вопросы повышения производительности труда, преодоления дефицита рабочих мест, повышения уровня доходов малообеспеченных слоев населения и пенсионеров, создания равной доступности населения к системе здравоохранения, образования, культурного развития и досуга, обеспечения равной информационной и транспортной доступности на всей территории региона, создания рабочих мест для использования труда дееспособного населения третьего возраста и изме- нения менталитета населения в вопросах семьи и брака.

Немаловажное значение имеет и идеологическое воздействие на население. «Для сохранения народа необходимо будет добиться существенного увеличения семей с тремя детьми. Сделать это можно только благодаря единству усилий общества и государства по возрождению ценностей семьи и родительства, обеспечению семей с детьми жильем, достижению безопасности и стабильности в стране. Именно эти задачи отвечают сегодня интересам большинства народа и государственной власти. Именно возрождение национального самосознания, русской культуры, фундаментом которой является семья, улучшения благосостояния российских граждан — есть первостепенная потребность развития и процветания России» [9].

Государство как главный политический институт располагает множеством средств и способов регулирования общественных отношений. Речь идет, прежде всего, о возможностях влияния на демографическое поведение средствами информационного, образовательного воздействия, материального и ценностного стимулирования.

Результативность государственной политики в области демографического развития зависит, во-первых, от степени ее воздействия на общественное сознание, норму социального поведения в отношении брака, семьи и деторождения, во-вторых, от того насколько эта политика отвечает реальным потребностям и интересам семей, поскольку «в социальной сфере достижение тех или иных показателей зависит не только от воз- действия на них объективных факторов, но и от реакции населения на вводимые меры. Этим во многом определяется разнообразие измене- ния уровней рождаемости в регионах страны, связанное с осуществлением мер демографической политики» [10. С. 37].

Список литературы Демографические проблемы Рязанской области

- Аганбегян А.Г. Демографическая драма на пути перспективного развития России // Народонаселение. - 2017. - № 3. - С. 4-23.

- Трушкина З.П., Демографическое будущее Рязанской области - статистический взгляд // Рязанские Ведомости, №194, 19.10.2016.

- Таджикские Трудовые Мигранты о демографической ситуации в Рязанской области. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://tajmigrant.com/trudovye-resursy-ryazanskoj-oblasti-v-svete-demograficheskoj-situacii.html (дата обращения 20.10.2016г).

- Рязанцев С.В. Гафурова Ш.Ш., Смирнов А.В., Тютяев П.П., Филатов И.А. Иммиграция и эмиграция как компоненты демографического развития России // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. - 2017. - № 2-3. - С. 16-28.

- Коханова Ю.В., Лукьянова А.Ю., Мчедлова Е.М., Письменная Е.Е. Привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов в контексте развития рынка труда и миграционной политики России // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. - 2016. - № 6. - С. 25-32.

- Жайлавина Г. А., Абдимомынова А. Ш. Государственное регулирование социально-демографических процессов // Молодой ученый. - 2017. - №3. - С. 328-330.

- Овчарова В. Факторы, влияющие на демографическую ситуацию. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.allsocio.ru/asocs-854-1.html (дата обращения 28.9.2017г).

- Сиволопов В.В. Диссертации по гуманитарным наукам. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://cheloveknauka.com/obschestvennaya-sreda-kak-uslovie-formirovaniya-demograficheskoy-politiki-sovremennoy-rossii#ixzz4NLeOMflN// (дата обращения 28.8.2017г).

- Качалин В. Демографическая катастрофа Западной Европы и российский выбор самосохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://zavtra.ru/blogs/demograficheskaya-katastrofa-zapadnoj-evropyi-i-rossijskij-vyibor-samosohraneniya (дата обращения 28.07.2017).

- Рыбаковский Л.Л., Савинков В.И., Кожевникова Н.И. Результативность демографической политики в регионах России: сравнительный анализ // Научное обозрение. Cерия 2. Гуманитарные науки. - 2017. - № 6. - С. 35-42.