Демографические процессы в Калининградской области в постсоветский период

Автор: Зимовина Елена Павловна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политические процессы и практики

Статья в выпуске: 10, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу основных показателей демографического развития Калининградской обл. в постсоветский период. За последние четверть века для области была характерна естественная убыль населения и стабильный миграционный прирост. Естественная убыль сформировалась в результате снижения показателей рождаемости и повышения показателей смертности. Снижение рождаемости произошло на фоне сокращения численности женщин репродуктивного возраста, увеличения возраста вступления в брак и роста показателей разводимости населения. Изменились и повозрастные коэффициенты рождаемости. Параллельно наблюдался процесс повышения смертности, что связано как с комплексом социально-экономических проблем в обществе, так и с процессом старения населения.

Калининградская область, постсоветский период, естественный прирост, естественная убыль, рождаемость, смертность, браки, разводы

Короткий адрес: https://sciup.org/170169351

IDR: 170169351

Текст научной статьи Демографические процессы в Калининградской области в постсоветский период

К алининградская обл. представляет собой специфичный регион Российской Федерации, население которого сформировалось в относительно короткий промежуток времени. По итогам Второй мировой войны в соответствии с международными договоренностями часть территории Восточной Пруссии была передана Советскому Союзу. Здесь в 1946 г. была образована Калининградская область. На протяжении всего советского периода численность населения области постоянно увеличивалась как за счет естественного прироста, так и за счет миграций. В постсоветское время демографические процессы на территории региона претерпели существенные изменения, хотя в целом развивались в соответствии с основными тенденциями развития населения России.

Демографическим процессам на территории Калининградской обл. в постсоветский период посвящен ряд исследований [Мкртчан, Карачурина 2014; Федоров 2001; Хрущев 2010]. В них проблемы развития населения области рассматривались не только как узколокальное явление, но и в контексте демографического развития северо-западных регионов России и стран Балтии. Однако исследователи акцентировали внимание на небольших временных промежутках. В связи с этим возникла потребность анализа демографического развития Калининградской обл. на протяжении последних двух с половиной десятилетий.

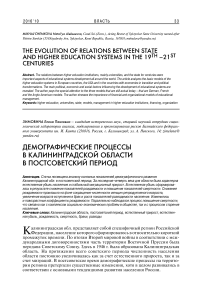

В демографическом развитии Калининградской обл. в постсоветский период можно выделить несколько этапов. Первый этап (1992–1999 гг.) характеризовался ростом численности населения области (см. табл. 1). Однако это происходило на фоне резкого снижения показателей рождаемости, роста показателей смертности и формирования естественной убыли населения. Избежать сокращения численности населения в эти годы позволил значительный показатель миграционного прироста. На втором этапе (1999–2009 гг.) происходило ежегодное сокращение численности населения (см. табл. 1). Основными причинами этого были: увеличение показателей естественной убыли и сокращение миграционного прироста населения региона. Третий этап (2009–2015 гг.) вновь характеризуется ростом численности населения (табл. 1). В эти годы продолжала сохраняться естественная убыль населения, хотя ее показатели ежегодно снижались, и вновь начал увеличиваться показатель миграционного прироста. Обобщенная характеристика демографического развития Калининградской обл. в постсоветский период (1992–2015 гг.) может быть сформулирована следующим образом: единственным фактором роста численности населения в эти годы являлась миграция.

Сразу оговоримся, что в рамках данного исследования не будут анализироваться миграционные процессы. Во-первых, в постсоветский период миграция стала значимым явлением в жизни калининградского общества, и ее изучению посвящены несколько серьезных работ [Емельянова 2006; 2008; Миграционные траектории… 2008]. Во-вторых, миграционные процессы в постсоветское время уже рассматривались автором в отдельной статье [Зимовина 2014]. В-третьих, автор считает целесообразным сосредоточить внимание именно на внутренних ресурсах динамики численности населения, рассмотреть Калининградскую обл. как некую модель демографического развития одного из российских регионов.

Важнейшей составляющей динамики численности населения является естественный прирост, который был характерен для населения Калининградской обл. вплоть до 1991 г. (см. табл. 1). В 1992 г. в регионе, как и по России в целом, сложилась ситуация «демографического креста»: число умерших впервые превысило число родившихся (см. табл. 1). Снижение рождаемости происходило вплоть до конца 1990-х гг. и было характерно для всех возрастных когорт женщин (см. табл. 2). И хотя с 2000 г. показатели рождаемости увеличиваются, тем не менее каждый год в области фиксируется естественная убыль населения. Рост показателей рождаемости на современном этапе можно объяснить двумя основными причинами. Во-первых, в активный репродуктивный возраст вступили женщины, появившиеся на свет в 1980-х гг., когда наблюдался пик рождаемости. Во-вторых, определенную роль играет и так называемый эффект «отложенных рождений», в результате которого фиксируется рост рождаемости у женщин старших возрастных групп (см. табл. 2). Однако, несмотря на рост рождаемости на протяжении последних полутора десятилетий и стремительно снижающийся с 2006 г. показатель естественной убыли, суммарный коэффициент рождаемости остается ниже уровня простого воспроизводства – ниже показателя 2,14

Таблица 1

Естественное движение численности населения Калининградской области

|

Год |

© а ®" 5 5 Я о Е « i$2 У 5 О ч 8 ч У « 5 3 щ 7 У я ее 3 |

Всего, чел. |

© о.а> но®" 2 д а ч ° g 2 1 |

На 1000 чел. населения |

e'oS “ а я*4 В Й ° я * Чи « R _ а « о 5§2а ^ ао В ^Ч1 |

||||

|

а |

3 |

g > If |

а |

3 |

=5 ч g > If |

||||

|

1989* |

870 995 |

12 010 |

8 128 |

3 882 |

175 |

13,7 |

9,3 |

4,4 |

14,3 |

|

1990 |

878 131 |

11 168 |

8 673 |

2 495 |

186 |

12,7 |

9,8 |

2,9 |

16,5 |

|

1991 |

886 821 |

10 511 |

8 887 |

1 624 |

171 |

11,8 |

10 |

1,8 |

16,1 |

|

1992 |

894 021 |

9 340 |

9 976 |

–636 |

153 |

10,4 |

11,1 |

–0,7 |

16,0 |

|

1993 |

906 021 |

8 104 |

12 251 |

–4 147 |

155 |

8,9 |

13,5 |

–4,6 |

18,7 |

|

1994 |

913 021 |

8 464 |

13 629 |

–5 165 |

167 |

9,2 |

14,8 |

–5,6 |

19,9 |

|

1995 |

926 321 |

7 946 |

12 668 |

–4 722 |

124 |

8,6 |

13,6 |

–5,0 |

15,6 |

|

1996 |

932 099 |

7 435 |

12 216 |

–4 781 |

124 |

8,0 |

13,1 |

–5,1 |

16,7 |

|

1997 |

935 518 |

7 135 |

12 299 |

–5 164 |

136 |

7,6 |

13,1 |

–5,5 |

18,9 |

|

1998 |

943329 |

7 673 |

12 687 |

–5 014 |

8,1 |

13,4 |

–5,3 |

||

|

1999 |

961 257 |

7 075 |

13 491 |

–6 416 |

133 |

7,4 |

14,2 |

–6,8 |

18,7 |

|

2000 |

958 782 |

7 573 |

14 610 |

–7 037 |

147 |

8,0 |

15,4 |

–7,4 |

19,6 |

|

2001 |

957 533 |

7 630 |

15 437 |

–7 807 |

125 |

8,1 |

16,3 |

–8,2 |

16,4 |

|

2002* |

955 281 |

8 464 |

16 517 |

–8 053 |

134 |

8,9 |

17,3 |

–8,4 |

16,0 |

|

2003 |

954 093 |

8 844 |

17 114 |

–8 270 |

131 |

9,3 |

18,0 |

–8,7 |

14,9 |

|

2004 |

949 657 |

8 654 |

17 154 |

–8 500 |

113 |

9,1 |

18,1 |

–9,0 |

13,0 |

|

2005 |

944 979 |

8 423 |

17 086 |

–8 663 |

95 |

8,9 |

18,1 |

–9,2 |

11,3 |

|

2006 |

939 887 |

8 754 |

15 458 |

–6 704 |

62 |

9,3 |

16,5 |

–7,2 |

7,1 |

|

2007 |

937 353 |

10 200 |

14 425 |

–4 225 |

75 |

10,9 |

15,4 |

–4,5 |

7,6 |

|

2008 |

937 404 |

10 589 |

14 355 |

–3 766 |

61 |

11,3 |

15,3 |

–4,0 |

5,8 |

|

2009 |

937 360 |

10 823 |

13 656 |

–2 833 |

77 |

11,5 |

14,6 |

–3,1 |

7,1 |

|

2010* |

941 873 |

10 699 |

13 317 |

–2 618 |

48 |

11,4 |

14,2 |

–2,8 |

4,5 |

|

2011 |

941 823 |

11 102 |

12 557 |

–1 455 |

50 |

11,8 |

13,3 |

–1,5 |

4,5 |

|

2012 |

946 796 |

11 819 |

12 544 |

–725 |

66 |

12,4 |

13,2 |

–0,8 |

5,6 |

|

2013 |

954 773 |

11 924 |

12 545 |

–621 |

77 |

12,4 |

13,1 |

–0,7 |

6,5 |

|

2014 |

963 128 |

12 182 |

12 807 |

–625 |

96 |

12,6 |

13,3 |

–0,7 |

7,9 |

|

2015 |

968 944 |

12 399 |

12 842 |

–443 |

75 |

12,7 |

13,2 |

–0,5 |

6,1 |

Источник: Демографический ежегодник Калининградской области. Калининград: Калининградский областной комитет госстатистики. 1998. C.10-11, 25; Демографический ежегодник России: статистический сборник. Росстат. М. 2008: С. 48, 73; Калининградская область в цифрах: стат. сб. В 2 т. Калининградстат. Калининград. 2015. Т. 1. С. 29-30, 37; Калининградская область в цифрах : стат. сб., Калининград: Калининградстат. 2011. С. 41; Калининградская область в цифрах: краткий стат. сб. Калининградстат. Калининград. 2016. С. 26-27.

* Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. В 14 т. Федеральная служба госстатистики. М.: ИИЦ «Статистика России». 2004. Т. 1. С. 81; Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. В 11 т. Федеральная служба госстатистики. М.: ИИЦ «Статистика России». 2012. Т. 1. С. 61.

(см. табл. 2). Таким образом, для калининградского общества проблема снижения рождаемости остается актуальной.

Среди причин низкой рождаемости особо следует выделить следующие. Первая – «дороговизна» детей, т.к. со стороны родителей требуются все большие материальные затраты для обеспечения детям здорового питания, хорошего образования, современной одежды, интересного отдыха, определенного круга современных развлечений и т.д. Второе – отсутствие экономической необходимости семьи в большом числе детей. Особенно это касается городского населения, где потребность в дополнительных рабочих руках на уровне индивидуального домохозяйства невелика. Третье – контроль рождаемости в семье и произвольные интервалы между рождениями детей. Одним из важных факторов снижения рождаемости является медицинский (слабое здоровье, бесплодие и т.д.). Большое значение имеет и такой социальный показатель, как рост образованности женщин, который позволяет молодым женщинам реализовать себя в профессии (на государственной службе, в бизнесе и т.д.) и обеспечивать себе финансовую независимость. Все это способствует более позднему вступлению в брак, откладыванию и ограничению деторождения. Кроме того, на протяжении последних двух с половиной десятилетий в Калининградской обл. происходило сокращение численности и удельного веса женщин репродуктивного возраста (1989 г. – 48,0%, 2002 г. – 51,9%, 2010 г. – 48,2%, 2015 г. – 45,5%1), что также оказывает влияние на показатели рождаемости.

На динамику показателей рождаемости влияет и возрастная структура матерей. На протяжении 1990-х – начала нулевых годов наибольшее число рождений в Калининградской обл. приходилось на женщин в возрасте 20–24 лет. С 2007 г. ситуация меняется – наибольшее число рождений приходится на женщин в возрасте 25–29 лет (см. табл. 2). С начала нулевых годов 3-е место по числу рождений перемещается от возрастной группы 15–19 лет к возрастной группе 30–34 года. Более того, с 2010 г. показатели рождаемости у женщин в возрасте 35–39 лет начинают превышать аналогичные показатели у женщин в возрасте 15–19 лет (см. табл. 2). Таким образом, на территории Калининградской обл. мы наблюдаем процесс активного «взросления» материнства. Данная тенденция характерна и для страны в целом. Известные российские демографы отмечают, что «если несколько десятилетий назад общий уровень рождаемости в России формировался более чем наполовину за счет репродуктивной активности самых молодых женщин до 25 лет, то сегодня более зрелые в социальном отношении женщины вносят решающий вклад: все женщины старше 25 лет обеспечивают 2/3 величины коэффициента суммарной рождаемости, в том числе женщины старше 30 лет – более 1/3 его величины» [Население России… 2015: 97].

Важными показателями, которые оказывают влияние на рождаемость, являются показатели брачности и разводимости. На протяжении рассматриваемого периода изменение этих показателей происходило скачкообразно. Так, на 1 000 браков приходится значительное число разводов: в 1990 г. – 470, 1995 г. – 765, 2000 г. – 743, 2002 г. – 842, 2005 г. – 559, 2010 г. – 584, 2014 г. – 6082. Наибольшее число мужчин вступают в брак в возрасте 25–34 лет (в 2010 г. – 45,8%, в 2014 г. – 50,9%); затем следует возрастная категория старше 35 лет (в 2010 г. – 26,9%, в 2014 г. – 29,2%). На самую молодую возрастную группу мужчин (18–24 года) приходится наименьшее число браков. Кроме того, доля мужчин, вступающих в брак в этом возрасте, с каждым годом уменьшается (в 2010 г. – 27,3%, в 2014 г.

Таблица 2

Возрастные коэффициенты рождаемости населения Калининградской области*

|

Год |

Число родившихся за год на 1 000 женщин в возрасте |

3 $ 5 и go W S ses Л-1 и © © |

|||||||

|

15–19 лет |

20–24 года |

25–29 лет |

30–34 года |

35–39 лет |

40–44 года |

45–49 лет |

15–49 лет |

||

|

1989/1990 |

57,3 |

155,2 |

87,9 |

48,4 |

20,4 |

4,6 |

0,2 |

53,5 |

1,869 |

|

1991 |

57,1 |

144,7 |

75,7 |

43,7 |

16,5 |

3,7 |

0,3 |

48,0 |

1,707 |

|

1992 |

55,7 |

131,8 |

67,3 |

33,3 |

14,0 |

2,9 |

0,2 |

42,1 |

1,526 |

|

1993 |

46,6 |

115,8 |

57,6 |

29,3 |

11,0 |

2,6 |

0,2 |

35,6 |

1,315 |

|

1994 |

50,0 |

119,9 |

61,2 |

28,2 |

10,1 |

2,4 |

0,1 |

36,1 |

1,360 |

|

1995 |

43,3 |

104,5 |

58,7 |

28,7 |

9,4 |

2,1 |

0,1 |

32,5 |

1,257 |

|

1996 |

38,2 |

92,8 |

54,9 |

28,2 |

11,2 |

1,9 |

0,0 |

30,0 |

1,138 |

|

1997 |

33,8 |

91,6 |

54,7 |

25,8 |

8,4 |

1,7 |

0,1 |

28,4 |

1,084 |

|

1998 |

33,9 |

92,2 |

61,0 |

28,7 |

10,3 |

1,9 |

0,2 |

30,1 |

1,146 |

|

1999 |

28,6 |

83,9 |

56,2 |

26,8 |

9,9 |

1,8 |

0,1 |

27,5 |

1,044 |

|

2000 |

26,0 |

90,7 |

59,0 |

32,4 |

10,3 |

1,9 |

0,0 |

29,4 |

1,109 |

|

2001 |

27,7 |

85,1 |

60,2 |

33,8 |

10,6 |

2,0 |

0,0 |

32,3 |

1,102 |

|

2002 |

26,5 |

90,4 |

67,5 |

38,4 |

14,3 |

1,9 |

0,1 |

34,2 |

1,206 |

|

2003 |

27,5 |

91,9 |

70,0 |

40,6 |

15,2 |

2,6 |

0,1 |

34,1 |

1,238 |

|

2004 |

25,6 |

83,4 |

72,4 |

41,1 |

14,2 |

2,7 |

0,1 |

33,4 |

1,196 |

|

2005 |

25,2 |

78,6 |

67,9 |

40,6 |

15,8 |

2,5 |

0,1 |

32,6 |

1,151 |

|

2006 |

25,8 |

75,5 |

71,3 |

43,3 |

17,5 |

3,1 |

0,2 |

34,3 |

1,186 |

|

2007 |

28,0 |

80,9 |

84,8 |

56,0 |

24,5 |

4,2 |

0,1 |

40,3 |

1,379 |

|

2008 |

28,4 |

81,0 |

88,6 |

59,3 |

25,7 |

5,0 |

0,2 |

42,3 |

1,426 |

|

2009 |

28,3 |

80,7 |

90,3 |

62,4 |

28,2 |

4,6 |

0,2 |

43,8 |

1,457 |

|

2010 |

23,7 |

80,0 |

93,3 |

64,0 |

28,4 |

5,8 |

0,1 |

44,2 |

1,462 |

|

2011 |

23,0 |

81,3 |

97,7 |

67,4 |

31,5 |

6,5 |

0,1 |

46,5 |

1,521 |

|

2012 |

24,0 |

85,9 |

103,6 |

74,5 |

33,3 |

6,3 |

0,4 |

49,9 |

1,625 |

|

2013 |

21,7 |

84,5 |

107,6 |

72,7 |

38,0 |

7,1 |

0,1 |

50,6 |

1,644 |

|

2014 |

23,2 |

86,1 |

106,2 |

81,8 |

37,4 |

8,1 |

0,4 |

52,0 |

1,699 |

* Женщины и мужчины Калининградской области . Калининград: Калининградский областной комитет госстатистики. 1997. С. 8; Демографический ежегодник Калининградской области. 1998. С. 40; Демографический ежегодник России : стат. сб. Госкомстат России. М. 2002. С. 97; Демографический ежегодник России. 2008. С. 97; Калининградская область в цифрах. 2015. Т. 1. С. 42.

– 19,9%)1. Подобная тенденция характерна и для женщин. Так, наблюдается увеличение доли женщин, вступивших в брак в возрасте 25–34 лет (в 2010 г. – 37,3%, в 2014 г. – 43,7%) и в возрасте старше 35 лет (в 2010 г. – 19,3%, в 2014 г. – 22,9%). Соответственно, снижается доля женщин, вступающих в брак в возрасте до 18 лет (в 2010 г. – 1,0%, в 2014 г. – 0,6%), а также в возрасте 18–24 лет (в 2010 г. – 42,4%, в 2014 г. – 32,8%)2. В данном случае мы рассмотрели общее число браков вне зависимости от очередности вступления в брак. Вероятно, увеличение числа вступающих в брак в старших возрастах связано с очередным (не первым) заключением брака.

По мнению исследователей, рост и снижение числа заключаемых и расторгаемых браков (как и числа рождений) в России в определенной степени связаны с соответствующим движением «демографической волны»: брачного и репродуктивного возраста к началу нулевых годов достигли сравнительно многочисленные поколения родившихся в 1980-х гг., а на современном этапе – уже малочисленные поколения родившихся в 1990-х гг.3 Это характерно и для Калининградской обл.

В постсоветский период на территории Калининградской обл. произошло резкое увеличение показателей смертности, которые превысили показатели рождаемости (см. табл. 1). Повышение смертности в 1990-е гг. (как и снижение рождаемости) связано с комплексом социально-экономических и политических проблем, характерных в то время для всей страны. Оказал влияние и демографический фактор – активный процесс старения населения региона. Если по данным переписи 1989 г. в Калининградской обл. доля населения моложе трудоспособного возраста (0–15 лет) составляла 23,4%, а доля населения старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) – 16,8%, то по данным переписи 2002 г. – 17,2% и 19,5% соответственно; по данным переписи 2010 г. – 15,4% и 22,1%; по данным текущей статистики на начало 2015 г. – 16,7% и 24,1% соответственно4. Современный уровень развития медицины и существующая в стране система социальных гарантий приводят к увеличению удельного веса населения пенсионного возраста. В свою очередь, это ведет к увеличению показателей смертности, т.к. частота смертности среди людей старших возрастных групп выше. Этот факт отмечают ведущие российские демографы: «За последние два десятилетия увеличение численности и доли населения пожилого и старческого возраста практически всегда приводило к росту общего числа умерших» [Население России… 2015: 182-183]. Согласно статистическим данным, коэффициент смертности среди населения Калининградской обл. старше трудоспособного возраста является самым высоким: в 2010 г. – 45,4; в 2012 г. – 41,66; в 2014 г. – 40,23 (на 1000 чел. населения данной возрастной группы)5.

Наиболее частой причиной смертности являются болезни системы кровообращения (инфаркты, ишемическая болезнь сердца, гипертония и т.д.). Основными причинами являются врожденные заболевания, стрессы, малоподвижный образ жизни, ожирение и т.д. Медики отмечают, что на рост смертности влияет и дефицит врачебных кадров1.

Также наблюдается рост смертности от новообразований, что во многом обусловлено наследственностью, особенностями образа жизни, непродуманным рационом питания, поздним обращением за врачебной помощью и старением населения. Связь уровня смертности от онкозаболеваний с процессом старения населения отметила министр здравоохранения России В. Скворцова: «… большинство людей не доживают до своих онкологических заболеваний, а преждевременно умирают от сосудистых». По ее словам, как только продолжительность жизни увеличится в среднем до 80 лет, на первое место среди причин смерти выйдут онкологические заболевания2. Динамика смертности от новообразований в Калининградской обл. выглядит следующим образом: в 1990 г. – 1 691 случай, в 1995 г. – 1 924 случая, в 1997 г. – 1 829 случаев, в 2010 г. – 1 858 случаев, в 2015 г. – 1 906 случаев3. В Докладе о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения за 2014 г. отмечалось: «Во многом неудовлетворительная организация первичного звена здравоохранения и онкологической службы объясняется дефицитом квалифицированных специалистов по данным специальностям. Так, при средней обеспеченности врачами-онкологами в Российской Федерации на уровне 0,47 на 100 тыс. населения, в Калининградской области этот показатель не превышает 0,23»4.

Фиксируется также большое число смертей от внешних факторов (несчастные случаи, убийства, суицид и т.д.): в 1990 г. – 1 442 случая, в 1995 г. – 2 426 случаев, в 1997 г. – 2 228 случаев, в 2010 г. – 1 588 случаев, в 2015 г. – 1 265 случаев5. Основными причинами экзогенной смертности является злоупотребление алкоголем и наркомания. Тревогу вызывает число ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, смертность среди которых также высока.

За последние 25 лет в Калининградской обл. (так же, как и по России в целом) происходили изменения в структуре смертности. До начала 1990-х гг. наибольшее число смертей было зафиксировано от болезней системы кровообращения, затем следовали смерти от новообразований и 3-е место занимали смерти от внешних причин6. С 1992 г. ситуация изменилась – смертность от внешних причин вышла на 2-е место. Это была тревожная ситуация, которая свидетельствовала о социальном неблагополучии общества, т.к. основное число смертей приходилось на случайные отравления алкоголем, убийства, дорожно-транспортные происшествия, суицид7. Такое положение сохранялось вплоть до начала нулевых годов, когда структура смертности вновь вернулась к исходному состоянию, характерному для Калининградской обл. и на сегодняшний день8.

Рост смертности оказал влияние на показатели ожидаемой продолжительности жизни. Эти показатели стремительно снижались на протяжении 1990-х – начала нулевых годов: в 1990 г. – 69,0 лет; в 1994 г. – 63,0 года; в 2000 г. – 63,7 года; в 2005 г. – 61,5 года1. Особенно это касалось мужского населения, показатель продолжительности жизни которого в 2005 г. снизился до 54,99 лет, а разница с продолжительностью жизни женского населения составила почти 15 лет. Необходимо отметить, что одной из основных проблем как по России в целом, так и по Калининградской обл. является разница в продолжительности жизни мужчин и женщин (лет): в 1990 г. – 64,0/73,0; в 1994 г. – 57,1/69,8; в 2000 г. – 57,6/70,7; в 2010 г. – 63,3/74,2; в 2014 г. – 64,8/75,6 соответственно. К сожалению, на протяжении последних двух с половиной десятилетий эта разница ни разу не составляла менее 10 лет. Не повлиял на разницу и тот факт, что с 2006 г. показатель продолжительности предстоящей жизни начал увеличиваться как среди мужчин, так и среди женщин области. Причинами низкой продолжительности жизни мужчин становятся в основном экзогенные факторы: дорожнотранспортные происшествия, злоупотребление алкоголем, производственный травматизм, криминал и т.д. Еще одним важным моментом является недостаточное внимание мужчин к своему здоровью. Зачастую жизненные обстоятельства вынуждают мужчин игнорировать проблемы со здоровьем, а иногда и намерено скрывать их. Это происходит, когда речь идет о возможности лишиться работы и быть признанным профнепригодным по состоянию здоровья.

Обратимся к показателю младенческой смертности, который является важным индикатором состояния системы здравоохранения (в частности, профилактики патологии беременности и выхаживания новорожденного). На протяжении постсоветского периода число младенческих смертей в области ежегодно сокращалось (см. табл. 1), причем снижение происходило даже в сложные для страны 1990-е гг. И в этом Калининградская обл. также находится в русле общероссийского тренда. Динамика показателей младенческой смертности по России выглядит следующим образом: в 1990 г. – 17,4; в 2000 г. – 15,3; в 2008 г. – 8,5; в 2014 г. – 7,4 (на 1 000 родившихся живыми)2. Среди причин снижения уровня младенческой смертности можно назвать как изменение критериев живорождений, так и появление перинатальных центров, в которых работают высококвалифицированные специалисты и используется новейшее оборудование. И хотя прогресс в этом направлении очевиден, тем не менее показатели младенческой смертности (как по России в целом, так и по Калининградской обл.) несколько отстают от аналогичных показателей в экономически развитых странах мира3.

Итак, для Калининградской обл. в постсоветский период была характерна нестабильная динамика численности населения. Это было обусловлено стремительным снижением рождаемости в 1990-х гг. и формированием естественной убыли. И хотя рост рождаемости с начала нулевых годов привел к снижению показателя естественной убыли, тем не менее естественного прироста достигнуть пока не удалось. Естественная убыль населения вызвана не только низкой рождаемостью, но и высокой смертностью, которая сложилась в т.ч. в результате демографического старения населения области. Для решения обозначенного круга демографических проблем области необходимо проведение целого комплекса мероприятий социального характера.

Список литературы Демографические процессы в Калининградской области в постсоветский период

- Емельянова Л.Л. 2006. Анализ пространственной мобильности населения Калининградской области и вопросы миграционного регулирования. -Регион сотрудничества. Вып. 2(49). Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта. 81 с

- Емельянова Л.Л. 2008. Место Калининградской области в миграционных процессах России и стран региона Балтийского моря. -Миграции и социально-экономическое развитие стран региона Балтийского моря: материалы международной конференции (под ред. Л.Л. Емельяновой, Г.М. Федорова). Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта. С. 56-75

- имовина Е.П. 2014. Миграции и процесс трансформации полиэтничной структуры населения Калининградской области в постсоветский период. -Балтийский регион. № 2(20). С. 111-127

- Миграционные траектории и миграционные намерения жителей Калининградской области. Результаты социологического исследования (сост. Е. Тюрюканова). 2008. Вильнюс. 72 с

- Мкртчан Н.В., Карачурина Л.Б. 2014. Центры и периферия в странах Балтии и регионах Северо-Запада России: динамика населения в 2000-е годы. -Балтийский регион. № 2(20). С. 62-80. Население России 2013: двадцать первый ежегодный демографи

- Федоров Г.М. 2001. Население Калининградской области. Демографические условия обоснования Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей: монография. Калининград: Изд-во КГУ. 111 с

- Хрущев С.А. 2010. Этнические аспекты демографических процессов в странах Балтийского региона. -Балтийский регион. № 4(6). С. 91-102