Демографические ресурсы России: вариативность подходов и оценок

Автор: Ростовская Т.К., Ситковский А.М.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 3 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

В условиях глубокого демографического кризиса, с которым столкнулись многие страны мира, важным становится вопрос выявления и использования ресурсов демографического развития как ключевой составляющей национальной безопасности. Настоящая статья продолжает серию публикаций авторов, посвящённых исследованию фундаментальных понятий демографической науки. Цель работы – критическое осмысление и систематизация существующих подходов к определению термина «демографический ресурс», выявление общих и противоречивых трактовок для унификации и уточнения терминологического аппарата демографической науки. Произведён обзор актуальных исследований отечественных и зарубежных авторов в области народонаселения, представлены их определения перечисленных терминов, выявлены общие и противоречивые черты определений. Выделено четыре группы наиболее распространённых толкований понятия «демографические ресурсы»: численность населения, трудовые ресурсы, англоязычные и альтернативные трактовки. Также предложено авторское толкование демографических ресурсов как «благополучных молодых детных семей». Предпринята попытка критического осмысления и обобщения разрозненных подходов с целью систематизации и унификации терминологического аппарата исследований в области народонаселения. В рамках работы применялись методы сравнительного анализа, контент-анализа научной литературы, а также статистического анализа с использованием актуальных данных Росстата. Новизна исследования заключается в предложении авторского определения понятия «демографические ресурсы», учитывающего специфику современных демографических вызовов и отвечающего задачам государственного управления в сфере народонаселения. Основные результаты представлены группировкой подходов, сопровождаемых статистической оценкой демографических ресурсов России. Будущие исследования будут направлены на более глубокий анализ каждого из выделенных видов демографических ресурсов, а также разработку методических рекомендаций по их практическому использованию в государственной демографической политике России.

Демографический ресурс, человеческий ресурс, миграционный ресурс, трудовой ресурс, благополучная молодая семья, демография, демографическое развитие, ресурс демографического развития

Короткий адрес: https://sciup.org/147250921

IDR: 147250921 | УДК: 314.012: 330.1 | DOI: 10.15838/esc.2025.3.99.10

Текст научной статьи Демографические ресурсы России: вариативность подходов и оценок

Исследование выполнено за счёт средств гранта Российского научного фонда № 25-78-30004 «Цифровая демографическая обсерватория: разработка системы мониторинга демографических процессов в регионах России с использованием ГИС-технологий и больших данных» .

Демографический кризис, распространяющийся по всему миру, определил актуальность исследований, посвященных поиску инструментов демографического развития России как ключевой сферы государственного управления, определенной Президентом РФ приоритетной (Демографическое развитие…, 2022, с. 8–9). Современное состояние демографической науки не позволяет дать однозначного ответа на вопрос о том, что является источником демографического развития, его первопричиной. Тем не менее основополагающей для российской демографической школы стала классическая трактовка фундаментальных понятий, разработанных профессором Л.Л. Рыбаковским, последователями научной школы которого выступают авторы настоящей статьи.

Его рекомендации по улучшению демографической ситуации и стимулированию рождаемости нашли отражение в государственной политике Российской Федерации и помогли в разработке эффективных мер по регулирова нию миграционных потоков. Более подробно с вопросами формирования демографических знаний, становления и эволюции научной школы Л.Л. Рыбаковского можно ознакомиться в изданном научном труде «Демографическое развитие России: становление и эволюция научной школы Л.Л. Рыбаковского» (Ростовская и др., 2025), представленном в апреле 2025 года на 1 Чтениях памяти выдающего демографа современности.

Л.Л. Рыбаковский определяет демографическую безопасность как «состояние демографических процессов, которое достаточно для воспроизводства населения без существенного воздействия внешнего фактора и обеспечения людскими ресурсами геополитических интересов государства» (Рыбаковский, 2003). Это определение не только легло в основу стратегических и долгосрочных документов в сфере демографического развития страны, но и послужило важной вехой в формировании современных подходов к обеспечению демографической стабильности.

В свою очередь Т.К. Ростовская дополнила эту концепцию, введя понятие «демографическая стабильность». Под демографической стабильностью подразумевается «формирование таких качественных и количественных характеристик матримониальных, репродуктивных, самосохранительных и миграционных параметров, которые приводят к устойчивому состоянию и развитию демографических процессов, обеспечивающих естественное воспроизводство населения на уровне, отвечающем национальным интересам страны» (Ростовская, Золотарева, 2022).

Именно с позиции обеспечения демографической безопасности и стабильности особую значимость приобретают структурирование и унификация терминологического аппарата, используемого в демографической науке. Авторский коллектив в рамках своих исследований предложил концепцию «ресурсов демографического развития», направленную на выявление и объяснение детерминант демографического развития и управление ими. В 2023 году в предшествующей работе нами была представлена авторская трактовка ресурсов демографического развития как «совокупности имеющихся у акторов демографической политики материальных и нематериальных средств, которые могут использоваться для управления демографическими и миграционными процессами с целью достижения демографической стабильности» (Ростовская, Ситковский, 2024).

В продолжение ранее начатых исследований в настоящей статье поставлена цель критического осмысления и обобщения разрозненных подходов к определению понятия «демографический ресурс» для дальнейшей систематизации и унификации терминологического аппарата, что является ключевым условием для разработки эффективных мер преодоления демографического кризиса и обеспечения национальной безопасности.

Методология и методы

В рамках исследования определений фундаментальных демографических понятий были выявлены существенные разночтения в их трактовании. С целью систематизировать терминологический аппарат демографической науки в предшествующей статье был произведён обзор литературы и предложены авторские определения для следующих понятий: демографическое развитие, демографическая политика, инструменты демографического развития (политики), механизм демографического развития (политики), демографический потен- циал, демографическая устойчивость, а также акцентировалось внимание на синтезе нового понятия – ресурсы демографического развития (Ростовская, Ситковский, 2024).

Настоящая статья является второй в цикле исследований, посвящённых вопросу определения и измерения ресурса демографического развития, который, в соответствии с авторским видением, выступает основой (источником) демографического развития. Понимание, определение и измерение ресурса демографического развития положило начало исследованию возможностей его наращивания и управления им, что, в конечном счёте, должно привести к ситуации управления демографическим развитием.

Авторская теоретико-методологическая концепция ресурсов демографического развития во многом опирается на труды Л.Л. Рыба-ковского и была представлена 15 сентября 2023 года в Институте демографических исследований ФНИСЦ РАН в рамках специального научно-методического семинара «Ресурсы демографического развития: понятие, сущность», который прошёл под руководством Л.Л. Рыба-ковского, доктора экономических наук, профессора, главного научного сотрудника и заведующего отделом теории и методологии в названном Институте1.

В предшествующей работе был упомянут термин «демографические ресурсы», в отношении которого также выявлены существенные разночтения. Несмотря на схожесть с ресурсами демографического развития, демографические ресурсы несут иное содержание. Проблема состоит в очень значительной разрозненности определений демографических ресурсов, что потребовало систематизации групп подходов в рамках настоящего исследования.

Для достижения цели исследования применялись следующие методы: обзор литературы, группировка подходов, контент-анализ понятий и статистическая иллюстрация на основе актуальных данных. В качестве информационной базы привлечены все доступные авторам источники, в которых употребляется термин

«демографический ресурс» (около 50 публикаций, преимущественно работы российских демографов 2001–2024 гг.). База для обзора сформирована именно исходя из цели исследования, а не в связи с предпочтениями авторов. В итоге она представлена в основном трудами наиболее известных исследователей-демографов современной России, поскольку тематика исследования является узкоспециализированной и редко встречается в трудах неспециалистов. Демографические ресурсы России проиллюстрированы и оценены с помощью актуальной статистической информации в рамках выявленных групп подходов.

Указанные источники были классифицированы по четырём основным группам в зависимости от трактовок понятия. Для каждой группы проведён анализ содержания определений и используемой терминологии. Кроме того, по каждой группе выполнена количественная иллюстрация, т. е. приведены соответствующие статистические показатели, характеризующие демографические ресурсы России в рамках данного подхода. Логическая последовательность работы предусматривала движение от сбора и отбора релевантных источников (по наличию искомого термина) через их группировку и со- держательный анализ к сравнительной оценке выявленных подходов и формулировке уточнённого авторского определения.

Численность населения как демографический ресурс

Наиболее распространено толкование, в соответствии с которым авторы понимают демографический ресурс как численность населения (Галецкий, 2005; Капица, 2013; Жуков, 2013). Такой же подход встречаем и в диссертации И.В. Александровой2, в статье А.З. Адиева, Э.К. Бийжановой (Адиев, Бийжанова, 2019) и у множества других авторов. Л.Н. Андронова и Н.М. Ланцова пишут, что «демографические ресурсы страны – это один из важнейших факторов ее экономического роста» (Андронова, Ланцова, 2022). Не можем не согласиться с тем, что в прикладном, математико-статистическом, смысле демографический ресурс государства – это всё его население. Рассмотрим динамику демографических ресурсов России с данной точки зрения.

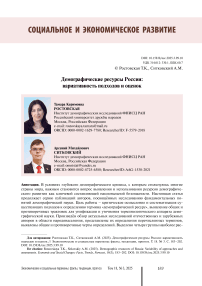

На рисунке 1 представлена численность населения России в среднем за год с 2017 по 2023 год. Приведенные данные можно рассматривать как демографический ресурс России. Следовательно, увеличение численности населе-

Рис. 1. Численность и динамика численности населения России в среднем за год, 2017–2023 гг., чел.

Составлено по: Численность постоянного населения в среднем за год / Витрина статистических данных // ЕМИСС. Москва, 2024. URL: (дата обращения 17.05.2025).

ния есть увеличение демографического ресурса, что, безусловно, должно быть оценено положительно. Из официальных данных Росстата видно, что демографический ресурс России в исследуемом периоде колеблется в диапазоне от 146,3 до 147,9 млн человек. Динамика изменения носит противоречивый, волнообразный характер и, видимо, объясняется изменением доли населения в репродуктивных возрастных группах в соответствии с демографическими волнами.

Следует отметить, что в исторической перспективе наиболее заметное увеличение численности населения наблюдается в 2014 году, что связано с присоединением новых территорий. Л.Л. Рыбаковский предлагает именовать такой прирост «механическим», наряду с естественным и миграционным. Ранее так именовался миграционный прирост, в том числе в «Демографическом понятийном словаре»3, однако на сегодняшний день такая трактовка практически не используется в научном сообществе. При рассмотрении численности населения как демографического ресурса не имеет большого значения, является ли прирост населения естественным, миграционным или механическим. Важен сам факт наращивания демографических ресурсов как залога дальнейшего увеличения темпов социально-экономического развития, обеспечения суверенитета страны и повышения её роли на международной арене.

Также необходимо отметить резкий рост численности населения по итогам 2022 года по отношению к 2021 году (+0,61%, или 890 тыс. чел.). Естественный прирост по итогам 2022 года остался отрицательным и составил 595 тыс. чел.4, миграционный прирост оказался в 7 раз ниже, чем годом ранее, и составил 62 тыс. чел. (см. рис. 2). Таким образом, природа появления 1,4 млн чел. дополнительного населения не вполне ясна. Можно предположить, что в этом случае речь идёт о частичной оценке на- селения новых территории Российской Федерации. Однако и данное объяснение не является исчерпывающим, поскольку численность населения каждого из четырёх присоединившихся регионов оценивается более чем в миллион человек. По сведениям В.Н. Архангельского, в этом случае речь идёт об увеличении общей численности за счёт доучёта ранее недоучтённого населения в соответствии с итогами «Всероссийской переписи населения – 2020». Столь выразительная разница объясняется непересчё-том ранее публикуемых данных.

Рассмотрение общей численности населения как демографического ресурса характерно для исследователей, занимающихся вопросами социально-экономического развития, политологии и философии. Исследователи-демографы, как правило, не позволяют себе столь узко и прямолинейно трактовать демографические ресурсы. Авторский коллектив настоящей статьи также считает не вполне обоснованным подмену одного более узкого понятия на более широкое, включающее не только и не столько общую численность населения. Однако в тех исследованиях, где приведена типология ресурсов территории (экономические, демографические, административные и т.п.), возможно данное допущение, но всё же в таком случае лучше использовать понятие «человеческие ресурсы» или «людские ресурсы».

Отметим также, что некоторые авторы выделяют не демографические, а социально-демографические ресурсы. Т.Г. Нефедова, исследуя проблемы сельской местности, пишет, что демографическая динамика в большей степени обусловлена иными социально значимыми процессами, вследствие чего «мы можем говорить не столько о демографических, сколько о социально-демографических ресурсах» (Нефедова, Пэллот, 2006, с. 103). В вопросе выделения именно социально-демографических ресурсов такой же точки зрения придерживается Т.К. Ростовская, указывая в своей работе, что молодёжь – это стратегический социально-демографический ресурс государства (Ростовская, 2014). Можно заключить, что под социальнодемографическим ресурсом авторы понимают не просто численность населения, а ту её часть, которая способна эффективно повлиять на численность и структуру населения.

Трудовые ресурсы как демографический ресурс

Вторую большую группу исследований демографической тематики составляют те, в которых термины «демографический ресурс» и «трудовой ресурс» используются как тождественные. Наблюдаем это в работе В.Л. Шабанова (Шабанов, 2013), в статье В.А. Лядовой (Лядова, 2012), такой же точки зрения придерживается коллектив авторов МГИМО5. Кроме того, у многих авторов отмечаем смешение и замещение данных понятий, особенно это характерно для исследований в области экономики труда (Мосунова, 2004; Батракова, 2013; Иванникова, 2015 и др.). Данное обстоятельство предопределило необходимость более детального рассмотрения дефиниции «трудовые ресурсы» в рамках настоящей статьи.

«Трудовые ресурсы – это население, занятое экономической деятельностью, а также способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам», – гласит определение из Приказа Росстата6. Академик Н.К. Долгушкин считает, что трудовые ресурсы – это «часть населения страны, которая обладает важным физическим развитием, здоровьем, образованием, культурой, возможностями, квалификацией, профессиональными знаниями для работы в сфере общественно-полезной деятельности» (Долгушкин, Новиков, 2001). Л.Л. Рыбаков-ский рассматривает трудовые ресурсы как граждан и неграждан (мигрантов) трудоспособного возраста (Рыбаковский, 2011). А.В. Кашепов исследует трудовые ресурсы СССР и, исходя из этого, понимает под ними всё занятое население страны (Кашепов, 2023). Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что трудовые ресурсы являются частью демографических ресурсов, следовательно, эти термины не должны пониматься как тождественные.

В монографии В.А. Гневашевой, А.В. Топилина и О.Д. Воробьевой предложено разграничивать синонимичные дефиниции «трудовой ресурс» и «трудовой потенциал», под которым авторы понимают «совокупность развитых демографических, социальных, духовных характеристик и качеств трудоспособного населения, которые реализуются в сложившейся системе экономических и социально-трудовых отношений в процессе труда и общественной деятельности» (Гневашева и др., 2023, с. 11). Также в работе предложено различать потенциальный трудовой ресурс – всё население в возрасте 15– 72 лет с выделением наиболее активной её части – населения в трудоспособном возрасте, а также реальный трудовой ресурс – экономически активное население, включающее занятых в экономике и безработных.

Проанализируем трудовые ресурсы России в соответствии с терминологией и методикой, предложенной в монографии (Гневашева и др., 2023). В таблице 1 представлены данные за 2017–2023 гг. Численность экономически активного населения рассчитана как сумма занятых и безработных в соответствии с предложенной методикой. В качестве потенциального трудового ресурса рассматривается всё население страны в возрастной группе 15–72 года, а также отдельно от него – население в трудоспособном возрасте (для мужчин 16–59 лет, для женщин 16–54 года). Данные приведены в тысячах человек, а также рассчитаны доли от численности населения России. Представленные данные датированы январём года, следующего за указанным в таблице (2022 г. – это январь 2023 г. и т. д.).

«Реальный трудовой ресурс» во всём исследуемом периоде (2017–2022 гг.) колеблется в диапазоне 51,2–51,8% от численности населения страны. «Потенциальный трудовой ресурс» составляет в широком смысле 75,1–76,2%, в узком смысле (население в трудоспособном возрасте) 55,4–58,0%. Таким образом, занятым либо безработным является практически всё население страны в трудоспособном возрасте. Динамика изменения приведённых показателей носит волнообразный характер. По итогам 2022 года было зафиксировано рекордно низкое количество безработных – 2,0% от численности населения страны. Нельзя не отме-

Таблица 1. Численность трудовых ресурсов и их доля в общей численности населения России, 2017–2023 гг.

Население Единица измерения 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Реальный трудовой ресурс Экономически активное тыс. чел. 76108,5 76011,4 75398,0 74922,7 75350,0 74924,3 76036,6 доля в % 51,8 51,8 51,4 51,3 51,8 51,2 52,0 Занятое тыс. чел. 72142 72354,4 71933,1 70601,4 71719,49 71973,59 73636,1 доля в % 49,1 49,3 49,0 48,3 49,3 49,1 50,4 Безработное тыс. чел. 3966,5 3657,0 3464,9 4321,3 3630,5 2950,7 2400,5 доля в % 2,7 2,5 2,4 3,0 2,5 2,0 1,6 Потенциальный трудовой ресурс В возрасте 15–72 года тыс. чел. 110558,9 110575,8 110369,5 109734,2 110922,9 110181,8 109703,0 доля в % 75,3 75,3 75,2 75,1 76,2 75,2 75,1 В трудоспособном возрасте тыс. чел. 82264,1 81361,7 82677,7 81881,1 84400,0 83440,4 84711,5 доля в % 56,0 55,4 56,3 56,0 58,0 57,0 58,0 Составлено по: Численность занятых по полу и возрастным группам / Витрина статистических данных // ЕМИСС. Москва, 2024. URL: (дата обращения 19.01.2025); Численность безработных по полу и возрастным группам / Витрина статистических данных // ЕМИСС. Москва, 2024. URL: (дата обращения 19.01.2025); Численность постоянного населения России по возрасту на 1 января / Витрина статистических данных // ЕМИСС. Москва, 2024. URL: (дата обращения 19.01.2025).

тить, что изменение доли населения в трудоспособном возрасте, судя по всему, обусловлено скорее миграционными процессами, чем процессами естественного движения населения (демографическими волнами). Доля трудоспособного населения (равно как и занятого) составляет около половины, что обусловливает двукратную налоговую нагрузку на каждого работающего, из средств которых формируются выплаты и социальные гарантии не только на себя, но и на социальных иждивенцев.

Из приведённых толкований и анализа данных следует, что, как и в предыдущем случае, трудовые ресурсы – это часть демографических ресурсов, но не все они. Данное допущение зачастую встречается следи исследователей-экономистов и специалистов в области экономики труда. Авторы настоящей статьи полагают, что замена более узкого понятия на более широкое не вполне оправдана. Бесспорно, трудовые ресурсы – это демографические ресурсы, вследствие чего в работах эти понятия иногда используются как синонимичные. Однако в этом случае представление о демографических ресурсах сужается до «рабочей силы» или «населения, способного работать», что является лишь опосредованной детерминантой демографических процессов.

Demographic resources в англоязычной литературе

В англоязычной литературе демографические ресурсы (demographic resources), как правило, понимаются совершенно в ином значении. Ресурсы (resources) трактуются как источники литературы, соответственно, демографические ресурсы в англоязычных материалах – это источники информации о демографии. Например, такое понимание продемонстрировано в работе Томаса Грина из Принстонского университета (Gryn, 1997), Брайна Куина из Техасского технического университета (Quinn, 1999), Ребекки Кинг из Университета штата Делавэр (King, 2010) и других.

Демографические ресурсы в англоязычном понимании включают в себя как традиционные, так и инновационные источники демографических данных. К традиционным демографическим ресурсам относят переписи населения, национальные опросы и административные записи (Corsi et al., 2012; Baker et al., 2017). Инновационные демографические ресурсы включают цифровые следы социальных сетей, оцифрованные исторические записи и крупномасштабные наборы данных, предлагающие недоступный ранее масштаб и разрешение для демографического анализа (Ruggles, 2014; Vikstrom et al., 2023; Breen, Feehan, 2024).

Некоторые англоязычные исследователи отождествляют понятие «демографический ресурс» с конкретными базами данных, такими как «Demographic Frame» и «Demographic Data Base» (DDB), которые объединяют данные на уровне отдельных лиц из нескольких источников, предоставляя возможности для расширенного анализа и инноваций в рамках сбора и обработки демографических данных (Ortman, 2024; Velkoff, 2024). Другие исследователи относят к демографическим ресурсам онлайн-платформы, которые позволяют пользователям визуализировать демографические данные (например, половозрастные пирамиды, тепловые карты смертности и т. п.) и загружать наборы данных для дальнейшего анализа (Pomazkin, Filippov, 2022).

В случае с англоязычными неносителями встречаются оригинальные трактовки демографических ресурсов. Например, в одной из актуальных работ по вопросу миграционного кризиса в Европе в 2015 году под термином понимается численность населения, готового к переезду (Komusanac, 2021); в другом исследовании – полная семья, здоровая психоэмоционально и финансово обеспеченная (Gesthuizen et al., 2005). Под демографическими ресурсами также подразумевают демографическую ситуацию, т. е. динамику численности населения и перспективы её изменения (Pasalic et al., 2020; Marinkovic, Trifunovic, 2023).

В случае с англоязычными исследованиями мы не можем дать оценку корректности употребления термина «демографический ресурс», констатируем сложившуюся практику. В русскоязычных исследованиях не встречаем схожее понимание демографического ресурса как источника демографических данных и, наверное, никогда не встретим. Наоборот, среди всех англоязычных работ, в которых под демографическим ресурсом понималось бы что-то другое, обнаруживаем лишь англоязычные публикации русскоязычных авторов (Bagirova, Voroshilova, 2014).

Таким образом, в англоязычной литературе термин «демографический ресурс» имеет общепринятое толкование, под ним понимаются источники (сайты, базы данных) демографической информации. Данное толкование не встречается в русскоязычных источниках и не должно быть слепо заимствовано для российской демографической науки ввиду разницы в нормах речи. Главный вывод, который следует сделать – при переводе русскоязычных публикаций на английский язык и наоборот следует обращать пристальное внимание не только на корректность перевода термина, но и на сложившуюся практику его толкования, которая может в значительной степени отличаться.

Альтернативные и устаревшие толкования понятия «демографический ресурс»

Помимо трех выделенных групп толкований термина «демографический ресурс» обзор литературы позволил выявить оригинальные авторские трактовки, которые не удаётся сгруппировать. Приведём некоторые из них. Например, Г.А. Дробот пишет, что демографический ресурс – это «рабочие руки и солдаты страны»7. А.Г. Майорова понимает под демографическим ресурсом «народонаселение, его численность, структуру, процессы, протекающие в нём»8.

В своей диссертации Т.А. Жернакова исследует тематику демографического ресурса в политологическом ключе. Она указывает, что демографический ресурс «многофункционален и может выступать во множестве ипостасей, обеспечивая воспроизводство других ресурсов и создание новых. <…> Человеческое участие и труд представляют собой незаменимый интегральный элемент воспроизводства материальных и нематериальных благ и условий для развития общественно-политических практик и институтов». Также в диссертации вводится термин «демографическое ресурсосбережение», под которым понимается «моделирование государственной внутренней и внешней политики таким образом, чтобы демографические издержки были минимальны (ограничение применения военной силы, профилактика техногенных катастроф, перспективное инвестирование в систему здравоохранения, обра- зования, науку)». Также автор отмечает, что в вопросе демографического ресурсосбережения «важную роль играют духовные факторы, призванные воздействовать на ментальные и поведенческие аспекты, с целью выработки морально-нравственных противовесов духовной и интеллектуальной деградации»9.

К популярной, но устаревшей и на сегодняшний день неиспользуемой группе распространённых толкований относятся те, которые отождествляют их демографические ресурсы с трудящимися-мигрантами. В действующей Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы отмечено, что «целью миграционной политики является создание миграционной ситуации, которая способствует решению задач в сфере социальноэкономического, пространственного и демографического развития страны». Однако следом уточняется, что «миграционная политика является вспомогательным средством для решения демографических проблем»10. В плане мероприятий по реализации в 2016–2020 гг. Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года в качестве одной из целей указано «обеспечение миграционного прироста на уровне не менее 200 тыс. человек ежегодно»11, что говорит о нормативном правовом закреплении мигрантов как одного из демографических ресурсов в тот период российской истории.

Известный исследователь-демограф А.Г. Вишневский в одной из своих работ пишет, что «миграция – это «важнейший ресурс попол- нения населения России» (Вишневский, 2013). В другой работе он вводит термин «миграционный ресурс» и указывает, что «закрыть двери перед иммигрантами – значит смириться с непрерывным сокращением населения, его старением, потерей места в мировой демографической иерархии, непрерывным ухудшением и без того не лучшего соотношения населения и территории и т. д.» (Вишневский, 2004). В одном из номеров «Демоскоп Weekly» А.Г. Вишневский посвятил раздел «миграции как демографическому ресурсу», где дал оценку динамике миграционного замещения населения12.

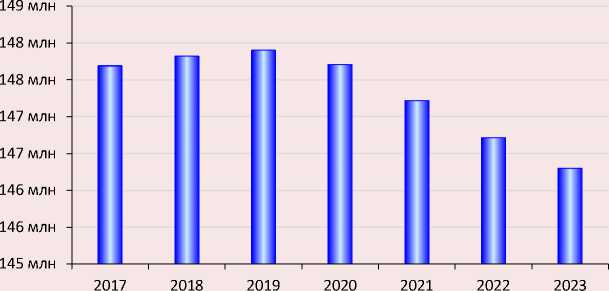

Другой ведущий ученый-демограф С.В. Рязанцев также под одним из демографических ресурсов понимает трудящихся-мигрантов. В англоязычной статье, посвящённой «трудящимся мигрантам как ресурсу демографического развития», он указывает: «Россия, как основная принимающая страна, ещё не в полной мере воспользовалась демографическими преимуществами евроазиатского миграционного коридора. <…> Миграция должна быть одним из ресурсов демографического развития» (Ryazantsev, 2021: 210). В 2019 году под редакцией С.В. Рязанцева был опубликован сборник статей «Миграция как ресурс социальноэкономического и демографического развития», в котором данной проблематике посвятили свои исследования множество российских и зарубежных исследователей-демографов, а также отдельно выделены разделы, посвящённые взаимосвязи миграции и демографического, социально-экономического и инновационного развития13. Рассмотрим текущую динамику демографических ресурсов России как динамику миграционную.

Рис. 2. Число прибывших, число выбывших и сальдо миграции, 2017–2023 гг., чел.

Прибыло Выбыло ^^—Сальдо

|

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

|

|

Сальдо |

211 878 |

124 854 |

285 103 |

106 474 |

429 902 |

61 958 |

203 629 |

|

Выбыло |

4 561 622 |

4 786 712 |

4 46 4666 |

4 014 269 |

3 847 540 |

4 133 671 |

3 847 808 |

|

Прибыло |

4 773 500 |

4 911 566 |

4 749 769 |

4 120 743 |

4 277 442 |

4 195 629 |

4 051 437 |

Составлено по: Миграционный прирост населения по полу, возрасту и потокам передвижения / Витрина статистических данных // ЕМИСС. Москва, 2024. URL: (дата обращения 19.01.2025); Число выбывших по полу, возрасту и потокам передвижения / Витрина статистических данных // ЕМИСС. Москва, 2024. URL: (дата обращения 19.01.2025); Число прибывших по полу, возрасту и потокам передвижения / Витрина статистических данных // ЕМИСС. Москва, 2024. URL: report/278008/ (дата обращения 19.01.2025).

На рисунке 2 приведена информация о динамике и численности демографических ресурсов России с точки зрения миграционных процессов. Во всём исследуемом периоде (2017–2023 гг.) число прибывших преобладает над числом выбывших. В 2021 году наблюдается резкий рост миграционного сальдо за счёт рекордно низкого числа выбывших. Это объясняется закрытием границ для выезжающих вследствие пандемии COVID-19, которые, по всей видимости, не были столь же закрытыми для въезжающих в Россию трудовых мигрантов. По итогам 2022 года сальдо миграции сократилось в семь раз, что обусловлено эффектом высокой базы. При этом в 2022 году сальдо миграции хотя и остаётся положительным, несмотря на всю сложность происходивших внешнеполитических процессов, всё же является самым низким во всём исследуемом периоде. Сальдо миграции имеет волнообразный тренд, что говорит об общем тренде на сокращение (по нижним точкам) с включением компенсаторных государственных механизмов привлечения мигрантов. Данные механизмы носят реактивный характер и применяются в году, следующем за зафиксированным недостаточно высоким сальдо миграции. Если данная тенденция управления миграционными процессами сохранится, то разумно ожидать по итогам 2024 года рекордно высокого миграционного прироста, в том числе за счёт возвращения ранее выбывших.

Благополучные молодые детные (многодетные) семьи

Помимо перечисленных наиболее часто встречаемых подходов предложим авторское видение демографических ресурсов. Ключевым стратегическим демографическим ресурсом государства, по нашему мнению, является благополучная молодая семья, под которой понимаем «семью, которая осуществляет свою жизнедеятельность в первом зарегистрированном браке, ориентирована на рождение двух или более детей, имеет их, занимается их воспитанием и развитием на основе взаимодействия пространств семейного, общественного и государственного образования» (Ростовская, Калачикова, 2022). Рассмотрим объёмы демографических ресурсов России с данной точки зрения.

В соответствии с предложенным определением демографическим ресурсом являются молодые семьи с детьми. Благополучная молодая семья в общем виде – это та, в которой хотя бы одно лицо не старше 35 лет и в которой двое и более детей (Ростовская, Князькова, 2022). Поскольку нет возможности проанализировать статистику о том, занимаются ли в конкретной семье воспитанием и развитием детей, в данном исследовании сделаем допущение, что к таковым относятся все молодые российские семьи. В таблице 2 представлены данные и расчёты, источником которых послужил «Том 9. Рождаемость» по итогам Всероссийской переписи населения – 2020», а именно таблицы: «1. Женщины, проживающие в частных домохозяйствах, по возрастным группам и числу рожденных детей по субъектам Российской Федерации» и «3. Состоящие в браке женщины, проживающие в частных домохозяйствах, по возрастным группам и числу рожденных детей по субъектам Российской Федерации». Следует отметить, что «состоящими в браке» по итогам переписи считаются лица, самостоятельно указавшие это в анкете, а не юридический факт заключения брачного союза.

Таблица 2. Численность женщин, состоящих в браке, по возрастным группам и числу рожденных детей, по итогам «Всероссийской переписи населения – 2020»

|

Показатель |

Единица измерения |

Женщины в возрасте (лет) |

Доля молодых, % |

||||||

|

15 и более |

15–17 |

18–19 |

20–24 |

25–29 |

30–34 |

15–34 |

|||

|

Всего женщин |

Всего человек |

67 235 894 |

2 161 150 |

1 471 052 |

3 726 614 |

3 986 377 |

6 140 866 |

17 486 059 |

26,0 |

|

Человек в браке |

30 113 156 |

13 778 |

83 235 |

909 918 |

1 966 823 |

3 590 667 |

6 564 421 |

21,8 |

|

|

Доля в браке, % |

44,8 |

0,6 |

5,7 |

24,4 |

49,3 |

58,5 |

37,5 |

– |

|

|

Женщины, указавшие число детей |

Всего человек |

49 318 214 |

1 224 843 |

855 512 |

2 190 072 |

2 679 088 |

4 355 425 |

11 304 940 |

22,9 |

|

Человек в браке |

25 766 198 |

9 707 |

63 594 |

715 447 |

1 651 985 |

3 055 616 |

5 496 349 |

21,3 |

|

|

Доля в браке, % |

52,2 |

0,8 |

7,4 |

32,7 |

61,7 |

70,2 |

48,6 |

– |

|

|

Женщины без детей |

Всего человек |

9 209 184 |

1 216 639 |

819 204 |

1 686 261 |

1 133 386 |

964 680 |

5 820 170 |

63,2 |

|

Человек в браке |

2 373 679 |

6 576 |

39 239 |

320 078 |

402 879 |

383 401 |

1 152 173 |

48,5 |

|

|

Доля в браке, % |

25,8 |

0,5 |

4,8 |

19,0 |

35,5 |

39,7 |

19,8 |

– |

|

|

Женщины с 1 и более детьми |

Всего человек |

40 109 030 |

8 204 |

36 308 |

503 811 |

1 545 702 |

3 390 745 |

5 484 770 |

13,7 |

|

Человек в браке |

23 392 519 |

3 131 |

24 355 |

395 369 |

1 249 106 |

2 672 215 |

4 344 176 |

18,6 |

|

|

Доля в браке, % |

58,3 |

38,2 |

67,1 |

78,5 |

80,8 |

78,8 |

79,2 |

– |

|

|

Женщины с 2 и более детьми |

Всего человек |

23 436 131 |

1 281 |

4 699 |

137 100 |

636 466 |

1 809 693 |

2 589 239 |

11,0 |

|

Человек в браке |

14 571 403 |

372 |

3 158 |

115 313 |

549 086 |

1 541 374 |

2 209 303 |

15,2 |

|

|

Доля в браке, % |

62,2 |

29,0 |

67,2 |

84,1 |

86,3 |

85,2 |

85,3 |

– |

|

Составлено по: Таблица 1. Женщины, проживающие в частных домохозяйствах, по возрастным группам и числу рожденных детей по субъектам Российской Федерации / Итоги ВПН-2020. Том 9. Рождаемость // Всероссийская перепись населения – 2020. Москва: Росстат, 2022. URL: (дата обращения 19.01.2025); Таблица 3. Состоящие в браке женщины, проживающие в частных домохозяйствах, по возрастным группам и числу рожденных детей по субъектам Российской Федерации / Итоги ВПН-2020. Том 9. Рождаемость // Всероссийская перепись населения – 2020. Москва: Росстат, 2022. URL: (дата обращения 19.01.2025).

Данные, приведённые в таблице 2, свидетельствуют о следующих характеристиках демографического ресурса России с точки зрения благополучных молодых семей. Во-первых, доля женщин, состоящих в браке, среди женщин, имеющих детей, выше, чем среди общего числа женщин (58,3% против 44,8). Среди молодых женщин (15–34 года) разница ещё более заметная (79,2% против 37,5). Из этого следует, что в молодых семьях по-прежнему превалирует позиция, что дети не должны рождаться вне брака. Во-вторых, среди молодых женщин, у которых двое и более детей, 85,3% состоят в браке. Данный контингент составляет демографический ресурс России. Однако доля молодых женщин, состоящих в браке и имеющих двоих и более детей, от общего числа женщин в возрасте 15–34 лет составляет лишь 12,6% (19,5% от числа женщин, указавших количество детей), что говорит о большом потенциале наращивания демографического ресурса России путём интенсификации усилий по распространению традиционных семейных духовно-нравственных ценностей. В-третьих, количество женщин, у которых вообще нет детей (среди указавших), составляет 18,7%, а среди молодых женщин – 51,5%. Это объясняется тенденцией откладывания первых рождений, которые, по всей видимости, в половине случаев случаются после 35 лет либо не случаются вовсе. В-четвёртых, при сравнении групп женщин без детей и с детьми прослеживается чёткая зависимость брачности и детности: чем старше возрастная группа, тем сильнее разница и больше зависимость. Например, в возрастной группе 15–17 лет женщины без детей замужем в 0,5% случаев, с детьми – в 38,2% случаев. Безусловно, приоритет государственной демографической политики должен заключаться в том, чтобы женщины с детьми, особенно молодые, были замужем более чем в 90% случаев. В-пятых, молодые женщины с двумя и более детьми составляют 47,2% от всех женщин с детьми, что говорит о высоком потенциале вторых, третьих и последующих рождений именно среди семей, в которых уже есть первый ребёнок. Данные свидетельствуют о необходимости приоритетного стимулирования именно вторых и последующих рождений как наиболее вероятных. В-шестых, при более детальном рассмотрении доли замужних женщин в зависимости от количества детей в категории женщин, имеющих более двух детей, не видим существенной разницы между категориями два, три, четыре ребёнка, пять, шесть, семь и более детей. Среди всех женщин доля замужних колеблется в диапазоне 47,3–63,5% и сокращается вместе с увеличением количества детей, что обусловлено повышением возраста самих женщин. В категории молодых женщин доля замужних в зависимости от числа детей колеблется в диапазоне 86,8–83,2% и также уменьшается вместе с увеличением числа детей. В-седьмых, среди всех женщин России на возрастную группу 15–34 года приходится 26,0% от общего числа женщин старше 15 лет. Данное обстоятельство обусловлено демографическими волнами, а также во многом определяет сокращение рождаемости, наблюдаемое в последние годы. Среди молодых женщин доля бездетных значительно выше, чем среди всех женщин, что указывает на приоритетность интенсификации усилий по стимулированию рождаемости именно в молодых семьях.

Демографический ресурс России, заключённый в благополучных молодых семьях, остаётся малоисследованным и обделён должным вниманием со стороны государственной демографической политики. По нашему мнению, для решения демографических проблем России необходимо в первую очередь материально стимулировать именно благополучные молодые семьи как обладающие наибольшим репродуктивным и качественным потенциалом. Кроме того, в интенсификации также нуждаются усилия по увеличению количества благополучных молодых семей и их доли от общего числа семей. Для этого следует популяризировать многодетную семью, вовлеченное отцовство, равномерное распределение между членами семьи неоплачиваемого домашнего труда и т. д.

Обсуждение результатов

Объединив разрозненные подходы, можно заключить, что демографический ресурс – это не только понятие и термин, но и теоретикометодологический подход, рассматривающий само население, его численность как ресурс (источник, средство) достижения каких-либо целей. Речь о демографическом ресурсе идёт только тогда, когда есть цель либо проблема, которую нужно решить. Таким образом, подход к определению демографического ресурса варьируется в зависимости от поставленной цели, а также подходов и концепций, которых придерживается исследователь ( табл. 3 ).

Сопоставление различных подходов показало отсутствие единого понимания понятия «демографические ресурсы». Одни трактовки сводят его к сугубо количественному показателю (общей численности населения), другие ограничивают трудовым потенциалом, третьи предлагают оригинальные или расширенные интерпретации (вплоть до информационных ресурсов или конкретных групп населения). Такое многообразие свидетельствует о выраженной неоднородности в трактовках. В то же время все перечисленные аспекты могут рассматриваться как составляющие единого комплексного представления о демографических ресурсах. Комплексный подход, объединяющий количественные и качественные характеристики (численность, структуру, воспроизводственный потенциал населения), обладает преимуществом более полной оценки демографического потенциала страны.

В научном отношении унификация понимания демографических ресурсов важна для консолидации терминологии и сопоставимости исследований. С точки зрения государственной демографической политики трактовка данного понятия напрямую влияет на расстановку приоритетов и выбор мер.

Таблица 3. Сравнительный анализ теоретических подходов к определению демографических ресурсов

|

Подход |

Авторы |

Суть определения |

Используемая терминология |

Метод оценки |

Статистическая операционализация |

|

Численность населения |

С.П. Капица; В.И. Жуков; В.Ф. Галецкий; И.В. Александрова; А.З. Адиев; Э.К. Бийжанова; Л.Н. Андронова; Н.М. Ланцова; Т.Г. Нефедова; Дж. Пэллот и др. |

Демографические ресурсы трактуются как общая численность населения страны (демографический ресурс = всё население). Рост численности населения означает увеличение демографического ресурса. |

Численность населения (все жители страны); иногда используется близкий термин «демографический потенциал» |

Анализ общей численности населения и её динамики (при-рост/убыль) без детализации по компонентам |

Общая численность населения (на определённую дату или среднегодовая); показатели прироста населения в абсолютных величинах и процентах |

|

Трудовые ресурсы |

В.Л. Шабанов; В.А. Лядова; А.И. Щербаков; М.Г. Мдинарадзе; А.Д. Назаров; Е.А. Назарова; Л.Г. Батракова; Ж.С. Иванникова; Л.Н. Мосунова; Н.К. Долгушкин; В.Г. Новиков; Л.Л. Рыбаковский; А.В. Кашепов; В.А. Гневашева; А.В. Топилин; О.Д. Воробьёва и др. |

Демографические ресурсы отождествляются с трудовыми ресурсами – частью населения трудоспособного возраста (включая занятых и потенциально способных трудиться). По сути, демографический ресурс сводится к трудовому потенциалу страны. |

Термины: «трудовые ресурсы», «экономически активное население», «трудовой потенциал»; вводятся понятия «реальный трудовой ресурс» (занятые + безработные) и «потенциальный трудовой ресурс» (население 15–72 лет) |

Подсчёт численности трудоспособного населения и рабочей силы; оценка их доли в общей численности населения; анализ динамики занятости и безработицы |

Численность населения трудоспособного возраста; численность экономически активного населения (занятые + безработные); доля этих категорий в общей численности (в %) |

Продолжение таблицы 3

|

Подход |

Авторы |

Суть определения |

Используемая терминология |

Метод оценки |

Статистическая операционализация |

|

Англоязычные трактовки |

T.A. Gryn; B. Quinn; R. King; D. Corsi; M. Neuman; J. Finlay; S.V. Subramanian; J. Baker; D. Swanson; J. Tayman; L. Tedrow;

P. Vikstr o m; J. Ortman;

D. Pomazkin;

M. Komu s anac; M. Gesthuizen; P.M. de Graaf; G. Kraaykamp; S. Pa s ali c ; Z. Mastilo; A. D uri c ;

M. Trifunovi c ;

A. Voroshilova и др. |

В англоязычной литературе термин “demographic resources” обычно означает ресурсы демографической информации – источники данных о населении (информационные ресурсы, базы данных и т. п.). Иное употребление термина встречается крайне редко. |

Demographic resources в значении информационных ресурсов; названия конкретных проектов: напр. Demographic Data Base, Demographic Frame |

Не применяется (термин относится не к численности населения, а к информационным ресурсам) |

Не применимо |

|

Оригинальные трактовки |

Г.А. Дробот, А.Г. Майорова, Т.А. Жернакова |

Индивидуальные авторские определения, не относящиеся к основным группам; охватывают разные аспекты демографического развития. Например, Г.А. Дробот рассматривает демографический ресурс как трудовой и военный потенциал страны («рабочие руки и солдаты»). А.Г. Майорова включает в содержание понятия всё народонаселение, его численность, структуру и протекающие в нём процессы. Т.А. Жерна-кова придаёт понятию многофункциональный характер, связывая его с воспроизводством прочих ресурсов, и вводит термин «демографическое ресурсосбережение». |

Разнородная терминология в зависимости от автора: «рабочие руки и солдаты» (Дробот), «народонаселение, его численность, структура, процессы» (Майорова), «демографическое ресурсосбережение» (Жернакова) |

Количественные методы оценки прямо не предложены (определения носят концептуальный характер) |

Статистически не опе-рационализированы (отсутствуют конкретные показатели для измерения) |

Окончание таблицы 3

Например, если демографические ресурсы понимать исключительно как численность населения, то акцент смещается на её наращивание любыми средствами, без должного учёта структурных и качественных характеристик. Если ресурсом считать преимущественно миграцию, возникает риск избыточной надежды на внешний приток населения. Напротив, более широкое понимание, учитывающее качество человеческого потенциала (семейное благополучие, уровень трудового участия и т. д.), позволяет выработать более сбалансированные и долгосрочные меры. Так, ориентация на поддержку благополучных молодых семей выделяется как ключевой ресурс демографического

развития России. В условиях демографического кризиса уточнение и унификация трактовок демографических ресурсов приобретает стратегическое значение для выработки эффективных мер и обеспечения демографической безопасности страны.

Заключение

Таким образом, разные авторы трактуют исследуемую дефиницию по-своему, что продемонстрировано в статье. Толкования определяются отраслью знания, в рамках которой подготовлено исследование, использующее данную терминологию. Выделяются наиболее распространённые группы толкований понятия «демографический ресурс»: человеческий ре-

Проведённый обзор показал, что у понятия «демографический ресурс» нет универсального содержания: в разных научных традициях оно охватывает как всю совокупность населения, так и отдельные его подмножества: трудоспособных, мигрантов, благополучные молодые семьи. В англоязычной литературе под ним подразумеваются источники демографических данных. Такая вариативность обусловлена задачами, которые решает исследователь: для макроэкономического анализа важна абсолютная численность населения, для оценки производственного потенциала – объём и структура рабочей силы, для восполнения естественной убыли – миграционные потоки, а для обеспечения устойчивого естественного воспроизводства – репродуктивный потенциал молодых семей.

Продемонстрированная множественность трактовок свидетельствует о необходимости чёткой терминологической разграниченности. В рамках настоящей работы авторы предлагают рассматривать демографические ресурсы как гибкое, контекст-зависимое понятие, отражающее любые количественно или качественно измеряемые характеристики населения, которые могут быть мобилизованы для решения конкретной научной или управленческой задачи. В то же время термин «ресурсы демографического развития» следует использовать в более широком значении – как совокупность не только демографических, но и институциональных, финансовых, информационных и культурных факторов, служащих достижению демографической стабильности.

Системное сопоставление подходов приводит к трём принципиальным выводам.

-

1. Найти единый индикатор демографического ресурса невозможно – он должен выбираться с учётом цели исследования и уровня анализа (страна, регион, предприятие, семья).

-

2. В управленческой практике следует учитывать качество ресурса, а не только его объём. Опора исключительно на численность населения или миграционное притяжение без оценки возрастной, профессиональной и семейной структуры способна породить краткосрочные эффекты, но не обеспечивает долгосрочного демографического роста.

-

3. Стратегически приоритетным ресурсом выступают благополучные молодые семьи. Именно они соединяют количественный и качественный потенциал: расширяют базу естественного воспроизводства и формируют будущие трудовые и инновационные кадры.

Тем самым развитие демографической науки требует дальнейшей унификации понятий, а демографическая политика – комплексного подхода, где каждая составляющая демографического ресурса рассматривается не изолированно, а во взаимосвязи с другими социально-экономическими и культурными факторами. Будущие исследования должны быть направлены на операционализацию интегральных индексов демографического ресурса и разработку инструментов, позволяющих на практике балансировать между его количественными и качественными аспектами в интересах устойчивого демографического развития России.