Демографический фактор и причины падения Веймарской Республики

Бесплатный доступ

Статья посвящена причинам падения Веймарской республики в контексте анализа концепции так называемого молодежного бугра как причины возникновения социального протеста. Социальный протест и противостояние в немецком обществе 1920-1930-х гг. сыграл ключевую роль в смене политического развития Германии и приходе к власти нацистов, что формирует актуальность анализа концепции. Анализ электоральной статистики поздней Веймарской республики приводит автора к выводу, что «молодежный бугор» придавал особенности политической борьбе и служил одним из факторов победы правой радикальной партии, но не мог играть решающей роли, а уж тем более не может рассматриваться в качестве причины пика социальной напряженности в Германии начала 1930-х гг. и прихода к власти НСДАП.

История веймарской республики, третий рейх, нсдап, «молодежный бугор», демографический фактор, выборы в германии 1928-1933 гг

Короткий адрес: https://sciup.org/170200523

IDR: 170200523 | DOI: 10.31171/vlast.v31i4.9750

Текст научной статьи Демографический фактор и причины падения Веймарской Республики

Т ерриториальный вопрос исторически являлся крайне острым для Китая: многовековая приверженность идее «срединного государства» вкупе с третьей по величине площадью в мире на данный момент вскрывали и продолжают вскрывать для Китая все новые проблемы организации территориальной политики. В настоящее время в КНР официально признаны 56 национальностей, среди которых титульная нация хань составляет абсолютное большинство. Китай, тем не менее, остается полиэтничным государством, на территории которого умещаются представители большого числа культур и языковых семей. Самое крупное национальное меньшинство Китая – чжуаны. Согласно

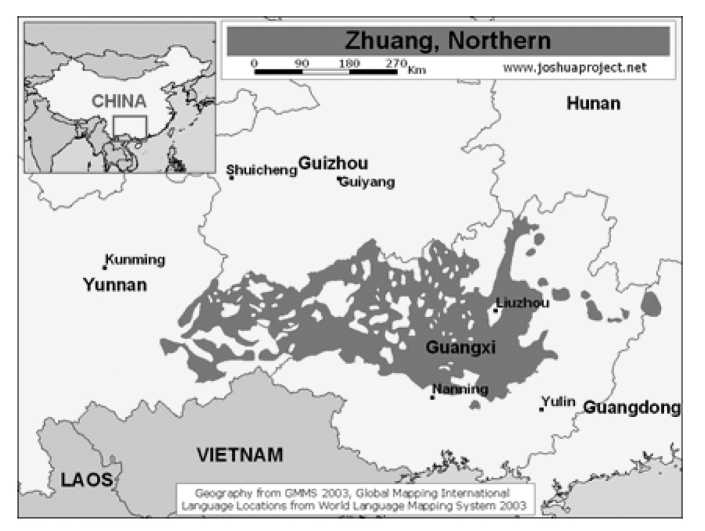

7-й Всекитайской переписи населения от 2020 г., численность чжуанов составляет более 17 млн чел., или примерно 1,25% всего китайского населения и 34% населения Гуанси-Чжуанского АР1. Чжуанам предоставлена частичная автономия в виде расположенного на юго-востоке, на границе с Вьетнамом Гуанси-Чжуанского АР. Несмотря на то что большинство чжуанов живут в предоставленном им автономном районе, значительное число представителей данной нации также проживают в провинции Юньнань, небольшие общины есть в провинциях Гуанчжоу, Гуандун, Хайнань и Хунань. Статистически чжуаны не являются большинством даже в своей автономии, однако из 52 округов своего района в 9 они составляют 90% населения, а в 39 – не меньше половины населения [Huang 2002]. Тем не менее, по заверению ряда исследователей, чжуаны по большей мере остаются малоизученной нацией [Holm 2003: 4], а вопрос ее этногенеза в свете длительного и продолжительного контакта с ханьцами еще до образования КНР – нерешенным. Поскольку полный эволюционный путь чжуанов как нации доподлинно неизвестен, в рамках данного исследования, помимо непосредственно посвященных чжуанам работ, необходимо детально изучить ряд более опосредованных источников.

Проблема южной границы Китая, по которой исторически проживали чжуаны, достаточно хорошо проанализирована в работах ряда авторов, среди которых особенно стоит отметить Г. Вьена и Дж. Мосли, которые уделяли особое внимание чжуанскому вопросу. Вопрос национальной политики Китая, в центре которой и находится вопрос этногенеза чжуанов, также является достаточно сложным. В частности, китайские труды, например позиция, отраженная в «Географии Нового Китая» за авторством Чу Шаотана, идет вразрез с более современными западными исследованиями, что создает еще большую неопределенность в данном вопросе. С целью более детального разбора проблемы в рамках исследования использован ряд статистических исследований, таких как данные переписей или отчетов по социальному и национальному статусу в районе проживания чжуанов. Данная статья, соответственно, направлена на выявление наиболее вероятных политических мотивов форсирования этногенеза чжуанов. В ней также рассматривается степень вовлеченности чжу-анской нации в политические маневры Китая.

Существует ряд основных теорий происхождения чжуанов. Наиболее распространенные классические теории подразумевают происхождение чжуанов от автохтонного населения Гуанси, например сиоу и лоюэ, проживавших на юге Линнани и описанных в исторических записях как доциньского периода, так и периодов Цинь и Хань [Чжуанцзу лиши 2006; Чу Шаотан 1953]. Другая популярная, но на данный момент не самая достоверная теория, озвученная рядом китайских историков, в т.ч. одним из основателей чжуанологии Хуан Сянфанем, отмечает, что, исходя из ряда таких факторов, как фольклор чжуанов, наиболее вероятно их происхождение от той части народа юэ, которая проживала на территории современного Чжэцзяна в составе царств У и Юэ, а позже мигрировала на юг [Хуан Сянфань 1958]. Обе теории в основном опираются на этнографические и лингвистические данные: фольклор, топонимику региона и языковую схожесть чжуанов разных регионов.

Вразрез с данными теориями, «классическими» и принятыми в Китае, высту- пает концепция искусственного этногенеза. Данная теория особенно популярна среди западных исследователей, таких как Кэтрин Кауп или Джеффри Барлоу. Основой данной концепции является предположение о невозможности существования такой нации, как чжуаны, до начала национальной политики КНР [Kaup 2000: 30-111; 2002]. Основными доказательствами в пользу данной теории выступают лингвистические, социологические и географические исследования, доказывающие, что чжуаны сами по себе являются носителями довольно неоднородного языка, расселены на достаточно большой территории и исторически не имели возможности активно контактировать друг с другом из-за гористого и труднопроходимого ландшафта региона [Barlow 1987; Moseley 1973]. Среди современных чжуанов распространены диалекты, относящиеся одновременно к северной и центральной подгруппам тай-кадайской языковой семьи, что не только максимально удаляет их от китайцев, чей язык принадлежит к сино-тибетской семье, но и разделяет самих чжуанов на несколько подгрупп. Так, например, Гарольд Вьен со ссылкой на исследование по региону Вольфрама Эберхарда утверждает, что из 290 племен, расселенных по всему южному Китаю от Юньнани и Сычуаня до Чжэцзяна с предположительным центром в Гуанси, почти половину в древней китайской литературе причисляли к чжуанам [Wien 1954: 29-34]. Вероятность такого исхода без вмешательства со стороны представляется крайне незначительной. Другим аргументом является существенное различие в физиологии и материальной культуре представителей разных общин чжуанов, таких как нунг, ша или ту. Создание же единой нации чжуанов было сугубо политическим решением коммунистического правительства XX в., направленным на принудительное объединение народов с целью осуществления эффективного контроля и обретения рычагов давления на область их расселения.

Данная теория находит отражение и в исторических источниках: например, в Суй Шу, исторический летописи династии Суй, упоминается госпожа Цяо Го, правительница вновь образованного на тот момент государства юэ Наньюэ, на территории которого проживало «сто тысяч племен». Там говорится, что юэ любят воевать, т.к. это отвечает правилам их обычаев [Суй Шу 636]. В данном контексте речь шла в основном о межплеменной вражде юэских племен, хотя к гегемонам региона – ханьцам южные племена были также настроены очень недружелюбно и оспаривали их право на свою землю. Так, например, для подавления так называемого восстания сестер Трунг, организованного как ответная реакция на синификацию племен юэ современного северного Вьетнама, в регион с карательной операцией отправился знаменитый полководец Ма Юань, заслуживший по итогам похода почетное имя «генерал, успокаивающий волны» [Bielestein 1987: 271]. Племена юэ, от которых по итогу произошли как рассматриваемые в данный момент чжуаны, так и ряд других малых народов юга Китая, таким образом, не отличались особым желанием вливаться в китайскую действительность и становиться зависимыми от воли императора. Более того, они не были настроены на внутреннюю консолидацию, во многом из-за четкого территориального расслоения, образовавшего на территории ГЧАР две мало пересекающиеся языковые группы (см. рис. 1, рис. 2).

Рисунок 1. Карта расселения северных чжуанов. World Language Mapping System, 2003, GMMS

Рисунок 2. Карта расселения южных чжуанов. World Language Mapping System, 2003, GMMS

Помимо прочего, для племен юэ была характерна существенная миграция на юг. Например, племя Ян юэ, изначально в соответствии с названием проживавшее в районе Янцзы в эпоху Западной Чжоу, к концу эпохи Борющихся Царств оказалось уже на самом юге царства Чу, при династии Цинь они оказались в Линнани, т.е. предположительно в регионе между современным Гуанси и горами Улиншань, а при Хань – на территории современного округа Гуйлинь ГЧАР [Maecham 1996: 94]. Подобные примеры показывают нежелание юэских племен интегрироваться с китайской государственностью: вместе с продвижением на юг границы гегемона племена также перемещались на наиболее отдаленные территории, желая сохранить независимость. Можно предположить, что дальнейшее перемещение на юг, в сторону Индокитая, не произошло в т.ч. и благодаря образованию в Линнани государства Наньюэ, существенная доля власти в котором была предоставлена местным вождям и воеводам. Данный факт, вкупе с достаточной фактической автономией позволил предкам ряда современных народов, предположительно и чжуанов, консолидироваться и осесть на земле как минимум до полного уничтожения Наньюэ в 111 г. [Barlow 2005]. Тем не менее изначальная площадь расселения данных племен крайне широка, и до начала экспансии ханьцев на юг у них не могло быть никакого способа и надобности поддерживать постоянные и долгосрочные контакты. Даже в ходе вынужденного переселения на узкую полосу по южной китайской границе и Индокитаю юэ оставались раздробленными и неоднородными. Таким образом, самоорганизация национальности в 17 млн чел., что составляет больше трети в их родном районе при том, что остальные две трети – ханьцы, а большое число, казалось бы, максимально родственных чжуанам национальностей вынесено за скобки данной дискуссии, представляется крайне сомнительной. Предположительно, изначально естественно образованная из узкого ряда юэских племен народность чжуан впоследствии была искусственно увеличена за счет остальных мелких общин, объединенных больше по территориальному признаку, а не по этническому.

Политический мотив культивирования национальности при этом очевиден. Китай всегда оставался верным политическим традициям и проектам прошлых лет, а одним из наиболее «любимых» приемов Китая было создание национальных микрогосударств в границах своей империи. Это позволяло одновременно оказывать на район культурное давление, переселяя в регион ханьцев, посредством которых местные перенимали китайскую письменность и язык, и держать под контролем традиционно неспокойные регионы, позволяя местным авторитетным представителям курировать административное производство региона. Границы современного ГЧАР явно это показывают: приграничный район, находящийся на вьетнамской границе и имеющий выход к морю, казалось бы, не может являться объектом каких-либо политических провокаций, но его ценность, учитывая, что население района в большей степени тяготеет к Вьетнаму ввиду схожего языка и культуры, слишком высока. В связи с этим решение правительства КНР кажется спорным лишь на первый взгляд. В действительности же организация подобного образования крайне хорошо ложится в китайскую территориальную доктрину, суть которой, вопреки европейской модели, не разделять, а объединять, сращивать проблемные группы. Путем предоставления чжуанам формальной автономии на территории, где проживает наибольшее число бывших юэ, а также искусственным сращиванием данных мелких этносов в один правительство практически полностью обезопасило себя от проис- ходивших в прошлом восстаний и недовольств, направленных в основном на сепарацию от Китая отдельных наиболее недовольных племен. Осознав себя единым, крупным районом со своей родной территорией, общей культурой и принадлежностью, чжуаны стали гораздо более безопасны для территориальной целостности КНР, одновременно обеспечивая культурный буфер между Китаем и Вьетнамом и оставаясь надежной точкой опоры для военного контингента Южного военного округа КНР.

Список литературы Демографический фактор и причины падения Веймарской Республики

- Блос В. 1906. Французская революция (пер. с фр., изд. 3-е, испр.). СПб: Типография Альтшулера. 436 с.

- Жорес Ж. 1977. Социалистическая история французской революции (под ред. А.В. Адо; пер. с фр.). М.: Прогресс. Т. 1. Кн. 1. 519 с.

- Спенсер Г. 2007. Личность и государство (пер. с англ.). Челябинск: Социум. 207 с.

- Хантингтон С. 2003. Столкновение цивилизаций (пер. с англ.). М.: ACT. 603 с.

- Шульц Э.Э. 2016. От Веймарской республики к Третьему рейху: Электоральная история Германии 1920-х — начала 1930-х гг. М.: ЛЕНАНД. 272 с.

- Шульц Э.Э. 2018. Кто голосовал за НСДАП?: к проблеме социальной базы национал-социалистов в Веймарской республике. - Вестник Томского государственного университета. Сер. История. № 433. С. 116-121.

- Шульц Э.Э. 2019. Статистические данные выборов в рейхстаг Германии 1928-32 гг. и поведение электората НСДАП, КПГ и СДПГ. - Вестник Томского государственного университета. Сер. История. № 445. С. 159-169.

- Falter J.W. 1996. The Young Membership of the NSDAP between 1925 and 1933: A Demographic and Social Profile. - The Rise of National Socialism and the Working Classes in Weimar Germany (ed. by C. Fischer). Berghahn Books. P. 79-97.

- Goldstone J.A. 1991. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley: University of California Press. 608 p.

- Goldstone J. 2002. Population and Security: How Demographic Change Can Lead to Violent Conflict. - Journal of International Affairs. Vol. 56. No. 1. P. 3-21.

- Goldstone J. 2010. The New Population Bomb: The Four Megatrends that Will Change the World. - Foreign Affairs. Vol. 89. No. 1. P. 31-43.

- Kater M.H. 1983. The Nazi Party. A Social Profile of Members and Leaders 19191945. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 415 p.

- Kaufmann E.P., Toft M.D. 2012. Introduction. - Political Demography: How Population Changes Are Reshaping International Security and National Politics (ed. by J.A. Goldstone, E.P. Kaufmann, M.D. Toft). Oxford University Press. P. 3-9.

- Linz J.J. 1978. Some Notes toward a Comparative Study of Fascism in Sociological Historical Perspective. - Fascism. A Reader's Guide. Analyses, Interpretations, Bibliography (ed. by W. Laqueur). University of California Press. P. 3-124.

- Striefler H. 1946. Deutsche Wahlen in Bildern und Zahlen. Düsseldorf. 65 s.