Демографический и трудовой потенциал России в контексте целей устойчивого развития

Автор: Локосов Вячеслав Вениаминович, Рыбальченко Сергей Игоревич, Каткова Ирина Петровна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демографическая политика и рождаемость

Статья в выпуске: 4 (78), 2017 года.

Бесплатный доступ

На основе анализа среднего варианта прогноза ООН на период до 2100 года показано, что современные социально-демографические процессы в России, отражая рассогласованность мер проводимой демографической политики, могут предопределять дальнейшую депопуляцию населения на протяжении всего XXI века. Согласно прогнозным данным, даже обеспечение в нашей стране в этот период времени роста суммарного показателя рождаемости до уровня 1,91 и снижения вероятности преждевременной смерти населения в наиболее активных репродуктивных и трудоспособных возрастах от 15 до 60 лет более чем в три раза, окажется недостаточным для предотвращения сокращения естественного воспроизводства населения. В контексте Целей устойчивого развития России рассматриваются вопросы приоритетной значимости реализации интегративных мер демографической политики по поощрению рождаемости, снижению рисков бедности и преждевременной смертности населения от неинфекционных заболеваний, обеспечению здоровья и благополучия семей с детьми с самого раннего возраста ребенка. С точки зрения авторов такой подход должен содействовать укреплению трудового потенциала страны в качестве необходимого условия для успешного социально-демографического и экономического развития.

Прогнозы демографических тенденций, цели устойчивого развития, рождаемость, преждевременная смертность, социальное неравенство, ожидаемая продолжительность здоровой жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/143173578

IDR: 143173578 | DOI: 10.26653/1561-7785-2017-4-2

Текст научной статьи Демографический и трудовой потенциал России в контексте целей устойчивого развития

П роисходящая в мире интенсификация темпов естественного воспроизводства населения, характеризующаяся в одних регионах мира ростом, а в других — снижением, актуализирует важность оценки степени их соответствия заявленным целям демографической политики. При этом особое внимание должно быть уделено осознанию прогностической оценки роли ее влияния на достижение прогресса сбалансированности целей и задач формирования демографического и экономического потенциалов стран. Демографические изменения, оказывая определяющее влияние на ход экономического развития, могут как создавать возможности, так и служить препятствием для его успешного обеспечения.

Главным итогом новых демографических тенденций является привлечение внимания к сбережению и укреплению трудового потенциала населения на фоне замедления темпов его роста и старения. Огромное разнообразие демографической ситуации в странах открывает для правительств, проявляющих искусство стратегического управления государством, извлекать выгоды из свойственных им «демографических окон возможностей». Для нашей страны оно раскроется, если государство и общество смогут совместно обеспечить рост жизненного потенциала и снижение бремени болезней современных поколений новорожденных в качестве важнейшего ценностного ресурса и достояния уровня прогрессивности общественного развития. Именно масштабы получаемых обществом «демографических дивидендов» определяют перспективы тен- денций дальнейших демографических изменений [1. С. 1-22].

Рекомендации международных экспертов акцентируют внимание на том обстоятельстве, что демографические изменения предоставляют уникальные возможности и перспективы для реализации принятых в 2015 г. Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

Они ориентированы на активное осуществление интеграции целей и задач социальной, демографической и экономической политики. Их стержневой основой является комплекс стратегий по укреплению взаимосвязей поступательного экономического роста и сопутствующее ему увеличение благосостояния населения, способствующих снижению его обременения преждевременной смертностью.

Для успешной реализации заявленных программных целей необходимо провести подготовку единого комплекса взаимосвязанных целевых программ развития стран в эпоху демографических изменений. Они должны предусматривать обеспечение устойчивого всеобъемлющего роста инвестиций в развитие человеческого потенциала и внедрение мер, защищающих бедные и уязвимые слои населения от экономических рисков и социального неравенства.

В противном случае эти обстоятельства могут предопределять расширение границ проявления социально-демографических рисков нарушения суверенной устойчивости стран в геополитическом контексте. Важность учета демографического фактора иллюстрирует положительный опыт достижения экономического благополучия странами Восточной

Азии. В этих странах, благодаря инвестиционной привлекательности вложений в развитие человеческого потенциала, несмотря на резкий переход от высоких уровней рождаемости и смертности к низким, было обеспечено наращивание темпов экономического роста.

В связи с этим актуально рассмотрение и для нашей страны ряда ведущих факторов, предопределяющих сокращение демографического и трудового потенциала населения РФ в настоящее время, в ближайшей и отдаленной перспективе.

В основу проведенного анализа тенденций положены результаты демографических оценок (за отдельные годы и пятилетние промежутки времени 1950-2015 гг.) и прогнозов ООН, усредненных по пятилетним периодам (с 2010-2015 гг. по 20952100 гг.) (рис. 1). Они рассчитаны по среднему варианту прогнозирования с учетом предполагаемого снижения рождаемости в странах, сохраняющих идеалы многодетности и предполагаемого незначительного роста рождаемости в странах, реализующих про-наталистскую политику в области рождаемости, включая и нашу страну. В них на каждую женщину репродуктивного возраста в среднем приходится менее двух детей.

Прогностические оценки за период 2015-2030 гг. показали, что рост населения Земли будет связан с удвоением численности жителей стран Африки и уменьшением за этот период и вплоть до конца века численности европейцев, включая и нашу страну. В начале 1970-х гг. в странах с уровнем рождаемости ниже уровня простого воспроизводства (меньше 2,1 ребенка на одну женщину) про- живали менее 20% населения земного шара, а в настоящее время на их долю приходится почти половина [2. С. 26].

Демографическая «перестройка» в нашей стране при сохранении действующих демографических и социально-экономических стратегий, согласно данным ООН, на протяжении всего периода 1990-2100 гг. будет сохранять выраженные депопуляци-онные тенденции. Ожидается, что за этот период времени население страны сократится на 30124 тыс. человек и составит 117445 тыс. человек.

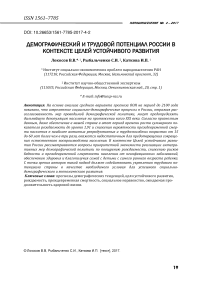

Постоянное снижение воспроизводства населения страны, вероятно, сохранится до конца XXI века. Основой такой динамики является обременение общей демографической нагрузкой населения трудоспособного возраста (15-64 года). Оно может проявиться в изменении соотношения в ее возрастной структуре: наблюдается сокращение доли численности детей (0-14 лет) с 34,3 до 27,8% и увеличение доли лиц старшего возраста (65 лет и старше) с 15,4 до 35,8% (рис. 1).

Сокращение численности населения страны и изменение ее стратегического геополитического положения, по данным Всемирного банка, приведет к перемещению ее в списке наиболее населенных стран мира с девятой позиции в 2010 г. на четырнадцатую — к 2050-му году. Этому процессу будет сопутствовать сокращение к 2100 году плотности населения нашей страны до 7 человек на км2. При этом плотность населения Китая будет выше российской в 15 раз, Англии — в 49 раз и США — в 7 раз.

Источник : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, Volume II: Demographic Profiles (ST/ESA/SER.A/380). [P. 633-637]

Рис. 1. Динамика демографической нагрузки детьми (0-14 лет) и пожилыми (65 лет и старше) на трудоспособное население (15-64 лет). Российская Федерация (1950-2100)

Fig. 1. Dynamics of the demographic burden of children (0-14 years) and the elderly (65 years and over) on the able-bodied population (15-64 years) Russian Federation (1950-2100)

Современные демографические процессы тесно связаны с сокращением общемирового уровня рождаемости и его влиянием на численность и возрастно-половую структуру населения, динамику формирования трудовых ресурсов стран. За период 1970-2015 гг. число детей в мире в расчете на одну женщину снизилось с 4,5 до 2,5 ребенка. В настоящее время в центре внимания реализуемой демографической политики правительств большинства стран мира стало активное регулирование характера репродуктивного поведения населения. Так, в 2015 г. стратегии по снижению слишком высокой рождаемости реализовывались в 83% стран Африки, в 38% — стран Азии, в 56% — стран Океании. Вместе с тем, стремлением к повышению слишком низких уровней рождаемости в 2015 г. были пронизаны программы 29-ти стран Европы (включая Россию) и 26-ти стран других регионов.

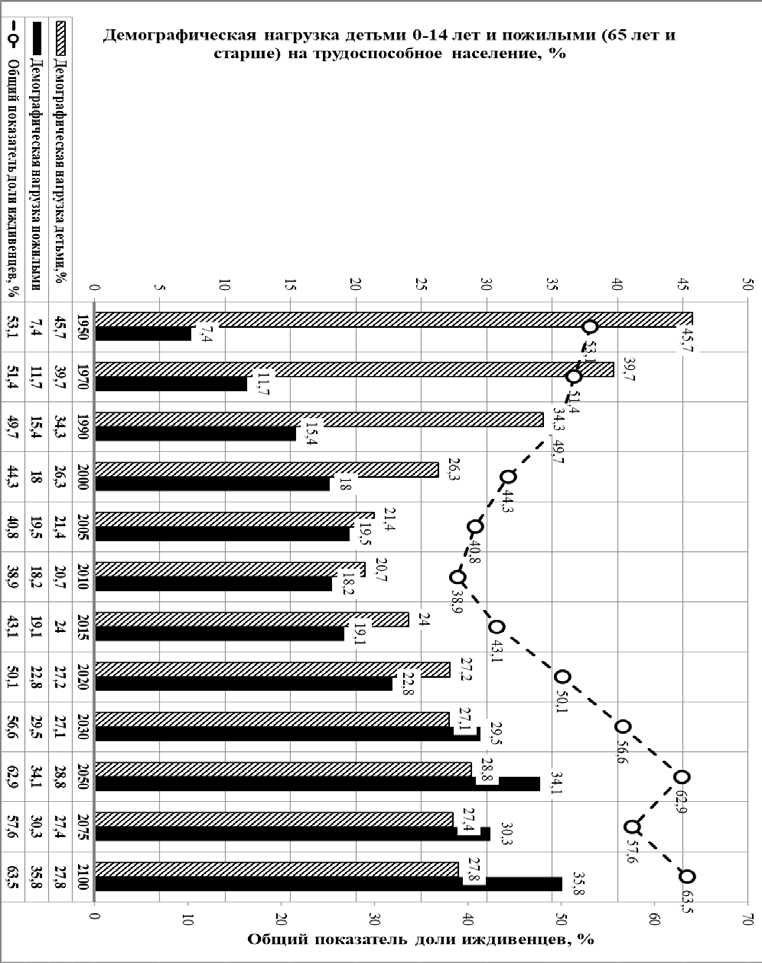

Принятые в РФ в 2007 г. меры пронаталистской политики, особенно, выплаты средств материнского капитала на федеральном и региональном уровнях способствовали потенцированию положительной динамики суммарного коэффициента рождаемости, отражающего ожидаемые характеристики итоговой величины рождаемости поколений (см. рис. 2). В этот период он может достигнуть величины 1,91 ребенка на одну женщину и будет фактически сопоставим с имеющимся уровнем для Франции. Однако уровни этих показателей не смогут способствовать обеспечению режима расширенного воспроизводства населения, что ведет к сокращению численности населения стран, а в нашей стране приобретает черты депопуляции населения. Такая перспектива пред- определяет необходимость проведения оценки эффективности действующей в стране демографической политики в области рождаемости и определения путей ее совершенствования.

В целом нами разделяется точка зрения российских демографов о важности системы мер поощрения рождаемости, реализуемой в нашей стране с 2007 года. Ее результатом в 2013 г. в сравнении с 2006 г. стал рост числа дополнительных рождений на 420 тысяч. Введение мер активной демографической политики ускорило или укрепило принятие родителями решения о рождении ребенка в 2530% случаев. Было также выявлено, что среди обследованных женщин, имевших двух детей, наблюдается совпадение в желаемом (51,7%) и ожидаемом (50,3%) числе детей. Важно, что в 49,1% случаев женщины и в 46,9% случаев мужчины при решении вопроса о рождении второго ребенка учитывали имеющиеся возможности их семей.

В 2010-2012 гг. для вступивших в первый брак стало характерным значительное увеличение протогенети-ческого интервала с 11,7 месяцев (до 1990 г.) до 20,3 месяцев. Интергенетический интервал между рождениями первого и второго ребенка вырос с 43,0 до 68,9 месяцев. Женщины, имеющие трех и более детей, вступали в брак в 21 год, а имеющие одного ребенка, — в 22 года. Для современных многодетных женщин стало характерным наиболее раннее совмещение материнских функций с профессиональной деятельностью. Женщины, родившие третьего ребенка, в 26,6% случаев находились дома до исполнения ребенку одного года, в 32,9% случаев — до полутора лет, в 52,6% — до трех лет [3].

тз'г

Источник : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, Volume II: Demographic Profiles (ST/ESA/SER.A/380). [P. 633-637].

Рис. 2. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на одну женщину) и естественный прирост/убыль населения (на 1000 человек). РФ и Франция. 1950-2100 гг.

Fig. 2. Total fertility rate (number of children per woman) and natural increase / decrease of population (per 1000 people). The Russian Federation and France. 1950-2100

Современные демографические процессы тесно связаны с сокращением общемирового уровня рождаемости и его влиянием на численность и возрастно-половую структуру населения, динамику формирования трудовых ресурсов стран. За период 1970-2015 гг. число детей в мире в расчете на одну женщину снизилось с 4,5 до 2,5 ребенка. В настоящее время в центре внимания реализуемой демографической политики правительств большинства стран мира стало активное регулирование характера репродуктивного поведения населения. Так, в 2015 г. стратегии по снижению слишком высокой рождаемости реализовывались в 83% стран Африки, в 38% — стран Азии, в 56% — стран Океании. Вместе с тем, стремлением к повышению слишком низких уровней рождаемости в 2015 г. были пронизаны программы 29-ти стран Европы (включая Россию) и 26-ти стран других регионов.

Принятые в РФ в 2007 г. меры пронаталистской политики, особенно, выплаты средств материнского капитала на федеральном и региональном уровнях способствовали потенцированию положительной динамики суммарного коэффициента рождаемости, отражающего ожидаемые характеристики итоговой величины рождаемости поколений (см. рис. 2). В этот период он может достигнуть величины 1,91 ребенка на одну женщину и будет фактически сопоставим с имеющимся уровнем для Франции. Однако уровни этих показателей не смогут способствовать обеспечению режима расширенного воспроизводства населения, что ведет к сокращению численности населения стран, а в нашей стране приобретает черты депопуляции населения. Такая перспектива предопределяет необходимость проведения оценки эффективности действующей в стране демографической политики в области рождаемости и определения путей ее совершенствования.

В целом нами разделяется точка зрения российских демографов о важности системы мер поощрения рождаемости, реализуемой в нашей стране с 2007 года. Ее результатом в 2013 г. в сравнении с 2006 г. стал рост числа дополнительных рождений на 420 тысяч. Введение мер активной демографической политики ускорило или укрепило принятие родителями решения о рождении ребенка в 2530% случаев. Было также выявлено, что среди обследованных женщин, имевших двух детей, наблюдается совпадение в желаемом (51,7%) и ожидаемом (50,3%) числе детей. Важно, что в 49,1% случаев женщины и в 46,9% случаев мужчины при решении вопроса о рождении второго ребенка учитывали имеющиеся возможности их семей.

В 2010-2012 гг. для вступивших в первый брак стало характерным значительное увеличение протогенети-ческого интервала с 11,7 месяцев (до 1990 г.) до 20,3 месяцев. Интергенетический интервал между рождениями первого и второго ребенка вырос с 43,0 до 68,9 месяцев. Женщины, имеющие трех и более детей, вступали в брак в 21 год, а имеющие одного ребенка, — в 22 года. Для современных многодетных женщин стало характерным наиболее раннее совмещение материнских функций с профессиональной деятельностью. Женщины, родившие третьего ребенка, в 26,6% случаев находились дома до исполнения ребенку одного года, в 32,9% случаев — до полутора лет, в 52,6% — до трех лет [3].

Как показали исследования российских демографов [4], проведение активной демографической политики в области рождаемости способствовало проявлению ряда новых тенденций в репродуктивном поведении российских женщин. Они могут привести, с нашей точки зрения, к корректировке и уточнениям целевых направлений демографической политики по обеспечению рождения в семьях большего числа детей. Прежде всего, к ним необходимо отнести произошедшие за 2006-2013 гг. благоприятные изменения соотношения вклада в итоговую суммарную рождаемость второй и последующей очередностей рождений. Вследствие этого на фоне сокращения доли первой очередности рождения на 10,2 процентных пункта отмечается увеличение доли вторых рождений на 5,3, третьих — на 3,9, четвертых — на 0,8, пятых и следующих — на 0,3 процентных пункта. В целом структура суммарного коэффициента рождаемости для Российской Федерации по очередности рождения детей включает: 47,5% — первенцы, 36,6% — вторые рождения, 11,6% — третьи, 2,8% — четвертые и 1,5% — пятые и последующие.

Выявленная тенденция стагнации рождения первенцев, сопровождающаяся ростом ожидаемой численности бездетных женщин, не имевших ни одного рождения ребенка к возрасту 50-ти лет, может привести к снижению рождений в современных семьях вторых и третьих детей.

Этот факт требует разработки демографической политики, способствующей оптимизации процессов рождаемости первенцев и последующих детей на основе поощрения темпов формирования многодетных семей, начиная с первого.

Эксперты подчеркивают, что в настоящее время для всех возрастных групп российских женщин стал характерен рост рождаемости второй и третьей очередности рождения. В 2015 г. в суммарном коэффициенте рождаемости доля детей третьей очередности рождения составила 12,37%, а доля детей четвертого и последующих рождений — 4,72%. В США (2014) эти показатели составляли 16,86 и 12,34% и в Англии — 15,75 и 9,61%, соответственно, что может иллюстрировать перспективную динамику рождения третьих и четвертых детей для достижения таких позитивных уровней и для нашей страны [5. С. 28-35].

Значительный рост доли третьих рождений стал довольно неожиданным для российских демографов. Действительно, он предопределяется ростом суммарного коэффициента рождаемости в сельской местности в национальных автономиях [6. С. 814]. Так, например, в Республике Тыва в 2015 г. он был равен 5,725 ребенка в расчете на одну женщину. В то же время Москва, имея наиболее благоприятную ресурсную социальноэкономическую базу для роста благосостояния семей и формирования идеалов многодетности с показателем 1,406 ребенка на одну женщину, входит в группу регионов России с самыми низкими уровнями этого индикатора. Нетто коэффициент воспроизводства населения для Москвы составляет 0,669. Вследствие столь низкого уровня этого показателя при сохранении современных уровней рождаемости и смертности каждое последующее дочернее поколение будет меньше предыдущего на 33%. Это обстоятельство иллюстрирует упущенные возможности своевременной корректировки мер демографической политики в российских регионах. Эти различия могут служить обоснованием развития региональных стратегий по повышению рождаемости.

Исследование проблем занятости матерей в России и Франции [7. С. 2342] показало, что для французских женщин характерным является более ранний выход на работу после рождения ребенка, в то время как в России только 25% женщин, чей младший ребенок еще не достиг 3-х лет, работают. Во Франции этот показатель составляет 57%. Для стран ОЭСР, таких как Люксембург, Нидерланды и Дания, наивысшие уровни профессиональной занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, составляют 70-75%. Этому способствует возможность в 54-67% случаев использовать пребывания ребенка в организованном коллективе.

Отсутствие возможностей по уходу за ребенком может являться одной из основных причин, препятствующих более раннему трудоустройству молодых матерей и не позволяющей им родить второго ребенка. При этом исследователями отмечается, что проводимые выплаты в 2014 г. за счет мер пронаталист-ской политики были низкими и не отвечали целевому предназначению. Так, единовременных выплат для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, достаточно на проживание в течение двух дней. Ежемесячных пособий для ухода за детьми до достижения возраста 18 месяцев достаточно:

-

• неработающим матерям с первым ребенком — на 11 дней;

-

• неработающим матерям со вторым или более ребенком — на 3 недели;

-

• работающим матерям — максимум на 2,4 месяца.

Средства материнского капитала обеспечивают прожиточный минимум ребенка на 4,8 лет. Однако отсутствие своевременной индексации, согласно оценке авторов, привело к значительному обесцениванию выплачиваемых пособий (от 72 до 300%) за период 2007-2014 годы.

Развитие семейной политики в нашей стране в этом направлении созвучно решению задач целевой программы по обеспечению к 2030 г. всех детей качественной системой развития, ухода и дошкольного обучения. Такой подход способствует формированию здоровья и препятствует неравенству в отношении здоровья в последующие периоды жизни ребенка.

В его основе лежит так называемая скандинавская модель социальной политики обеспечения благосостояния семей с маленькими детьми, снижающая вероятность проживания в бедности. Так, в Швеции успешно в течение многих лет функционирует высококачественная программа по уходу за детьми в раннем возрасте с целью обеспечения их образования и развития. На эту программу инвестируется 1,0% от ВВП страны. Важно, что такое инвестирование проводится помимо траты средств на меди- цинскую помощь. В Росси в рамках совершенствования семейной политики поощрения рождаемости необходимо рассмотреть вопрос о гарантиях обеспечения семей с детьми таким минимальным уровнем дохода, который необходим для их здоровой жизни и развития.

Признано, что развитие детей раннего возраста (РДРВ) является социальной детерминантой здоровья и развития человека. Оно характеризует степень успешности реализуемой в странах пронаталистской политики. Именно поэтому развивается глобальная тенденция создания центров по распространению передового опыта в странах в области развития человеческого потенциала (например, в Южной Африке и Канаде). Поэтому для нашей страны необходимо достижение понимания того, что меры по поощрению рождения в семьях большего числа детей должны включать и меры по улучшению здоровья и благополучия семей.

В настоящее время улучшение материнского, младенческого и детского здоровья рассматривается в качестве стержневой основы сокращения неравенства в области общественного здоровья. Ненадлежащие условия питания матерей на самых ранних этапах жизненного цикла развития ребенка становится важнейшим риск-фактором возникновения неинфекционных заболеваний и ожирения на протяжение дальнейшей жизни.

Уровни рисков проживания в бедности для детей в возрасте до 16 лет в нашей стране чрезвычайно высоки и превышают в 1,48 раза уровни бедности среди всего населения в целом. [8. С. 114]. Необходимость пересмотра целей и задач, механизма системы мер по стимулированию рождаемости предопределяется низким социально-экономическим статусом многих семей, имеющих детей. Вследствие этого получает распространение такая неблагоприятная характеристика бедности, как неудовлетворительное качество питания семей с детьми. Оно в России характерно для семей, имеющих одного ребенка в 9,9% случаев, с двумя детьми — в 14,4%, с тремя — в 18,6%, а с четырьмя и более — в 29,6% случаев [9. С. 85-93]. В связи с этим в странах для детей младшего возраста, подростков, беременных и кормящих матерей целевой платформой ООН предусматривается реализация программ по удовлетворению их качественным питанием, что актуально и для РФ.

Анализ данных Росстата (2015) позволяет отметить, что выплата семейных пособий проводится независимо от материального положения семей (табл. 1). Для самой бедной первой децильной группы пособия, компенсационные выплаты на содержание и уход за детьми составляли в среднем на члена домохозяйства в месяц 378,4 рублей. В эту сумму входит и денежная помощь малоимущим семьям и семьям в сложной жизненной ситуации в размере 28,4 рублей в месяц. В 2014 г. количество домохозяйств с детьми в возрасте до 16 лет в их общей численности с уровнем располагаемых ресурсов ниже величины прожиточного минимума составило 62,9% (в т.ч. в каждом четвертом случае имеющих двоих детей и в каждом третьем случае — трех). В общем числе крайне бедных домохозяйств (с располагаемыми ресурсами в два и более раза ниже величины прожиточного минимума) семьи с детьми в возрасте до 16 лет в 2014 г. составили 68,7%.

Таблица 1

Уровень и структура социальных пособий в домохозяйствах в 2015 году

(по 10-процентным (децильным) группам)

Levels and structure of social benefits in 2015 by 10 percent (decile) groups

Table 1

|

Все домохозяйства |

в среднем на члена домохозяйства, в месяц, рублей |

|||||

|

Социальные выплаты |

Все домохозяйства |

в том числе в группировках по 10-ти процентным группам обследуемого населения: |

||||

|

1 группа |

2 группа |

3 группа |

4 группа |

10 группа |

||

|

Пособия, компенсации и другие социальные выплаты — всего |

1 146,6 |

738,0 |

869,2 |

1 129,7 |

1 361,4 |

855,4 |

|

Пособия и другие социальные выплаты лицам, имеющим право на получение мер социальной поддержки |

472,8 |

172,3 |

311,4 |

439,2 |

535,5 |

360,3 |

|

Пособия и компенсационные выплаты на детей — всего |

177,4 |

378,4 |

266,4 |

207,5 |

177,0 |

118,1 |

|

Ежемесячные пособия на детей в возрасте до 18 лет |

18,1 |

64,7 |

31,4 |

19,7 |

15,9 |

3,1 |

|

Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет |

88,2 |

186,2 |

138,7 |

106,0 |

95,1 |

23,7 |

|

Пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет |

7,9 |

23,1 |

15,8 |

11,0 |

5,9 |

1,0 |

|

Компенсационные и иные выплаты на содержание детей в возрасте до 16 лет |

31,9 |

64,9 |

48,6 |

43,2 |

32,2 |

14,0 |

|

Пособия и единовременные выплаты на детей до 16 лет в связи с отсутствием одного или обоих родителей1 |

31,2 |

39,3 |

32,0 |

27,5 |

27,9 |

76,2 |

|

Возмещение полной стоимости материнского капитала и единовременные выплаты из средств материнского капитала |

331,7 |

42,5 |

142,9 |

342,6 |

477,8 |

107,3 |

|

Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям в сложной жизненной ситуации |

11,0 |

28,4 |

22,2 |

9,1 |

8,7 |

7,2 |

|

Жилищные субсидии и иная денежная помощь на оплату жилищнокоммунальных услуг |

97,4 |

24,8 |

46,3 |

68,2 |

97,2 |

228,4 |

|

Стипендии и другая денежная помощь обучающимся в образовательных организациях |

29,9 |

35,2 |

32,7 |

27,5 |

33,0 |

25,8 |

|

Все домохозяйства |

в среднем на члена домохозяйства, в месяц, рублей |

|||||

|

Социальные выплаты |

Все домохозяйства |

в том числе в группировках по 10-ти процентным группам обследуемого населения: |

||||

|

1 группа |

2 группа |

3 группа |

4 группа |

10 группа |

||

|

Пособия по безработице и иные выплаты, предусмотренные для лиц, потерявших работу |

12,2 |

33,2 |

19,7 |

16,8 |

9,6 |

6,7 |

|

Выплаты по уходу за другими лицами, нуждающимися в посторонней помощи |

14,2 |

23,3 |

27,5 |

18,8 |

22,6 |

1,7 |

1 помимо пенсий по случаю потери кормильца

Источник: построено по данным: Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. GKS_KDU_2015. РОССТАТ, 2016. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: (по состоянию на 20.03.2016).

Для всех российских регионов характерен минимальный охват детей (до 3 лет) системой дошкольного образования. В 2014 г. дефицит мест в детсады для детей в возрасте от 4 до 7 лет составлял 2,8 млн. мест. Отмечается неравенство в их доступности для детей, проживающих в малых городах и сельских поселениях. Доступность для них дошкольных учреждений составляет 59% против 73% для детей, проживающих в крупных городах. В то же время большая доступность качественных дошкольных учреждений стала характерна для более состоятельных групп населения [10. С. 130-145]. Сложившаяся система семейных пособий практически не отвечает задачам оказания социальной поддержки наименее социально защищенным семьям с детьми. Поэтому необходим кардинальный пересмотр системы действенных мер, направленных на повышение уровня жизни, обеспечение здоровья и благополучия семей, имеющих детей.

Отсутствие четких выверенных стратегий по поддержке материального статуса семей в ряде случаев приводит к дальнейшему ухудшению их условий жизни. Обращает на себя внимание факт, что использование кредитов и ссуд в домашних хозяйствах с детьми в возрастах до 16 лет в настоящее время является тяжким обременением для их бюджетов (табл. 2). Независимо от числа детей в возрастах до 16 лет уровень финансовой задолженности перед банками чрезвычайно высок. Он имеет наиболее высокое значение 64,2% среди семей, имеющих четырех детей. Складывающаяся ситуация требует разработки дополнительного специального пакета мер по реструктуризации имеющихся долгов.

Углубление процессов бедности, характеризующихся устойчивыми тенденциями к самовоспроизведению от поколения к поколению, достигло 4% среди всего населения [11. С. 1-2; 15; 25].

В Докладе Всемирного банка (2006) отмечается, что низкая межпоколенческая социальная мобильность наблюдается и в развитых странах: новые данные из США указывают на высокий уровень межпоколенческой инерционности соци- ально-экономического статуса. Согласно им, семья, доход которой со-

по стране, сможет выйти на уровень среднего дохода только через пять ставляет половину среднего уровня поколений [12. С. 2, 5, 9].

Таблица 2.

Удельный вес домашних хозяйств с детьми в возрасте до 16 лет, имеющих долг по кредиту, ссуде или иным долговым обязательствам (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств), % ко всем домохозяйствам соответствующей категории

Table 2.

Share of households with children under 16 years of age who are in debt on a credit, loan or other debt obligations (according to the sample survey of household budgets), as % of all households of the corresponding category

|

Домашние хозяйства |

Удельный вес домохозяйств, имеющих долг по кредиту, ссуде |

Из них перед: |

||||

|

банками |

предприятием, на котором работают |

другими организациями за товары и услуги (без участия банка) |

частными лицами |

иной вид задолженности |

||

|

2011 г. |

||||||

|

С детьми в возрасте до 16 лет, имеющие: |

||||||

|

одного ребенка |

38,5 |

35,4 |

0,6 |

2,5 |

3,6 |

0,4 |

|

двоих детей |

45,1 |

41,3 |

0,5 |

2,7 |

7 |

0,4 |

|

троих детей |

38,7 |

33 |

0,1 |

1,8 |

8,4 |

0,5 |

|

четверых и более детей |

47,3 |

40,4 |

0 |

6,7 |

9,1 |

1 |

|

2013 г. |

||||||

|

С детьми в возрасте до 16 лет, имеющие: |

||||||

|

одного ребенка |

41 |

38,5 |

0,5 |

1,9 |

4,4 |

0,3 |

|

двоих детей |

45,4 |

42,3 |

0,5 |

1,9 |

4,5 |

0,4 |

|

троих детей |

50 |

45,9 |

0,1 |

3,9 |

9,4 |

0,2 |

|

четверых и более детей |

64,2 |

59,8 |

0 |

2,8 |

10,5 |

0,4 |

Источник. построено по данным: Приложение 2 к государственному докладу «О положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации». 2014. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

В то же время порочный круг бедности и преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, обусловленной ею, формирует для поколения родившихся высокие уровни предрасположенности, начиная с раннего детства, к снижению для них потенциала здоровья и трудоспособности в последующие годы жизни [13].

Реализация интегративного подхода к стимулированию рождаемости и снижению преждевременной смертности усиливает важность укрепления государственных основ российского здравоохранения. Однако он не рассматривается в качестве приоритетной задачи проводимой социально-демографической политики страны [14. С. 104-114].

Вопреки общемировому тренду сокращения наличных средств граждан в оплате за медицинские услуги и увеличению доли государственного финансирования в общем бюджете здравоохранения до 70-80% наша страна «сбилась с курса» и все больше опирается на наличные средства населения в финансировании здравоохранения. В 2013 г. российские граждане финансировали здравоохранение РФ, фактически, на паритетных началах с государством. Доли государственных и наличных средств в общем бюджете здравоохранения согласно данным ВОЗ (2015) стали почти равнозначны [15].

В нашей стране за период 19952014 гг. в качестве компенсирующего механизма сокращения доли государственных средств в общем объеме финансирования здравоохранения были привлечены личные средства граждан, доля которых увеличилась за этот период времени в 2,7 раза. Такое увеличение привело к распространению тенденций неравенства в охране здоровья населения, накоплению нереализованных потребностей в лечебно-профилактической помощи, обусловивших перспективу роста объемов финансовых средств, расходуемых на здравоохранение и социальное обеспечение. По уровню государственного финансирования здравоохранения Россия значительно отстает от большинства европейских стран.

Последствия коммерциализации здравоохранения, ведущей к ухудшению здоровья населения и углублению процессов социального расслоения, вступают в противоречие с заявленными целями развития демографической политики Российской Федерации.

Хроническое «обесточивание» российского здравоохранения, к сожалению, является отражением сформировавшегося в стране статуса его низкой приоритетности при распределении бюджетных средств, что приводит к снижению ответственности органов государственного управления за реализацию стратегии всеобщего охвата медицинской помощи населению. Именно она, как показывает международный опыт, обеспечивает снижение обремененности роста национальных экономик последствиями высоких уровней предотвратимой заболеваемости и преждевременной смерти.

Согласно данным Росстата обследование домохозяйств показало (2016), что в нашей стране интенсивно развиваются процессы неудовлетворенности и недоступности для населения медицинской помощи. В 75% случаев жители сельской и городской местности отмечают:

-

• увеличение объема платной медпомощи, высокую стоимость лекарств, снижение качества медицинского обслуживания (около 60%);

-

• недостаточное количество хорошо оснащенных поликлиник,

больниц (около 60%);

-

• невнимательное отношение медперсонала в медицинских учреждениях (около 50%).

Домохозяйства, в которых в течение 12 месяцев, предшествующих обследованию, были случаи госпитализации членов домохозяйств среди взрослых контингентов, фактически, в каждом пятом случае и в каждом десятом — среди детей, вынуждены были провести оплату медицинской помощи, которая должна быть им оказана бесплатно. Кроме того, в каждом втором–третьем случаях пришлось провести оплату за отдельные лекарства или перевязочные материалы. В каждом 5–10 случае имела место неофициальная оплата за проведение обследования или лечения. Среди домохозяйств, пользующихся платными медицинскими услугами, существенные ограничения в расходах на другие цели отмечались в каждом втором случае (табл. 3).

Таким образом, теневые выплаты за чимость в деятельности здравоохра-оказанные медицинские услуги со- нения в условиях недостаточного храняют свою разрушительную зна- уровня его финансирования.

Таблица 3

Оценка доступности платных медицинских услуг для обследованных домохозяйств в 2015 году, %

Assessment of availability of paid medical services for the surveyed households in 2015,%

Table 3

|

Домохозяйства, проживающие в городской/сельской местности |

Домохозяйства, указавшие сведения по работе медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь |

|||

|

город |

село |

город |

село |

|

|

лицам в 15 лет |

возрасте более |

детям в до 1 |

возрасте 5 лет |

|

|

Обследованные домохозяйства — всего |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

в том числе: |

||||

|

имеющие доступ к платным медицинским услугам без ограничений или с небольшими ограничениями расходов на другие цели |

23,6 |

20,8 |

27,1 |

21,4 |

|

имеющие доступ к платным медицинским услугам при существенных ограничениях расходов на другие цели |

55,9 |

52,8 |

55,9 |

53,5 |

|

не имеющие доступа к платным медицинским услугам из-за отсутствия средств |

18 |

21,6 |

13,8 |

20 |

|

не имеющие доступа к платным медицинским услугам по другим причинам (отсутствие таковых по месту жительства и др.) |

1 |

4,5 |

1,4 |

4,4 |

|

не определено |

1,4 |

0,4 |

1,8 |

0,7 |

Источник. построено по данным: Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. GKS_KDU_2015. РОССТАТ, 2016. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: (по состоянию на 20.03.2016).

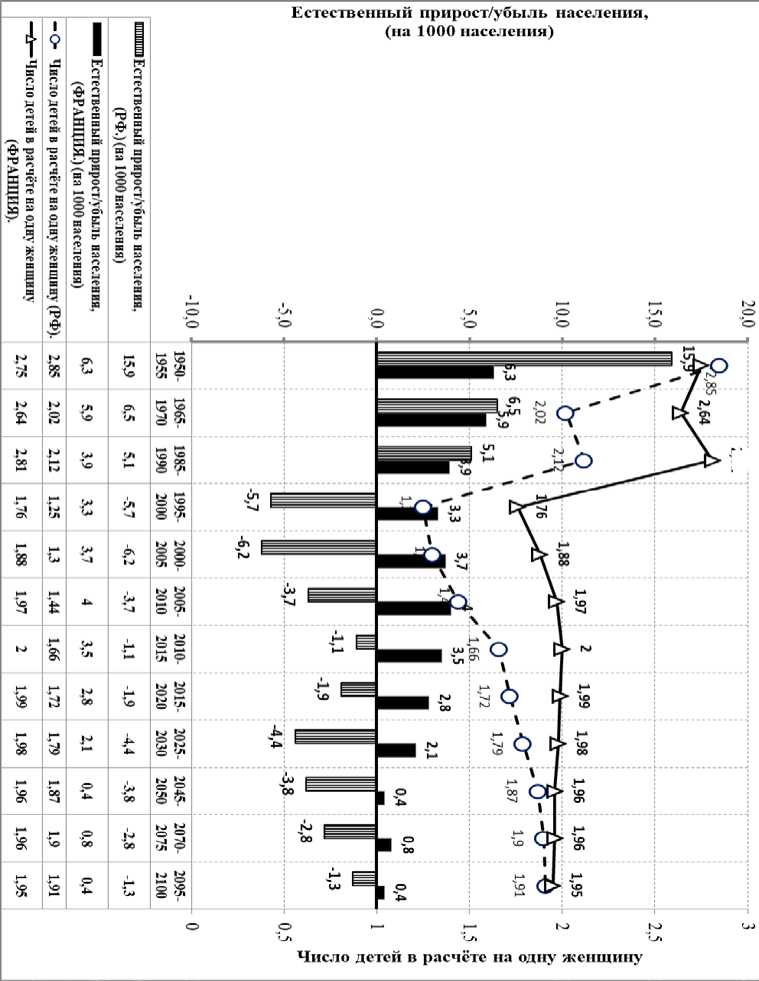

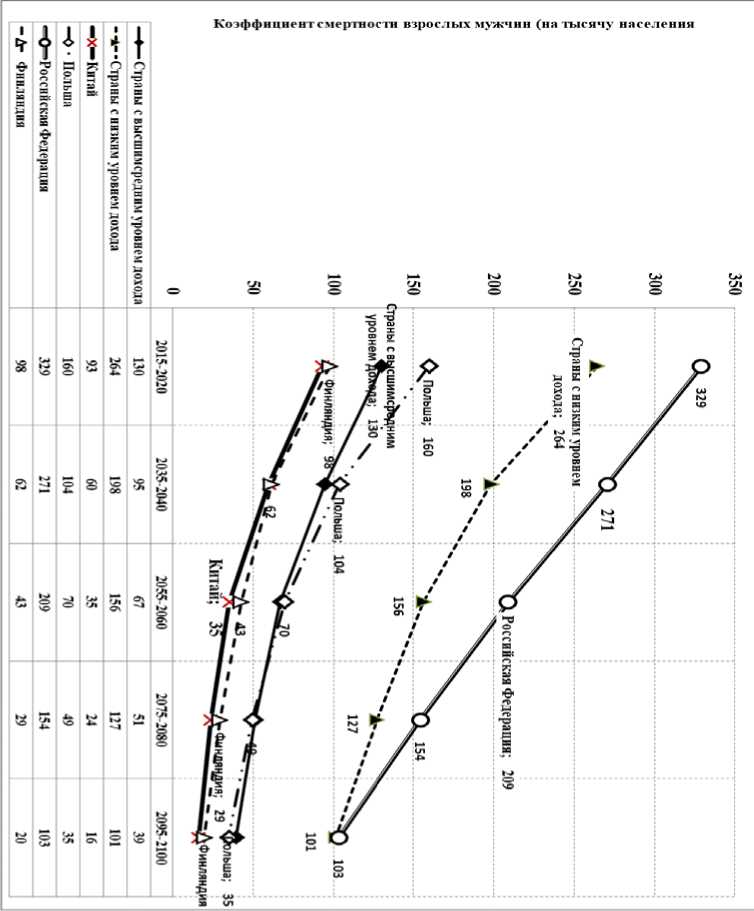

Для оценки динамики трудового потенциала стран широко используется стандартизованный коэффициент смертности среди населения трудоспособного возраста. Он указывает на то, сколько из тысячи населения 15-летнего возраста не доживет до 60 лет при сохранении текущих значений половозрастных коэффициентов смертности. Этот показатель более точно отражает ситуацию со смертностью в данной половозрастной группе по сравнению с показателем смертности в трудоспособном возрасте, так как последний слишком зависит от возрастной структуры населения.

Последние годы характеризуются относительно позитивной тенденцией снижения уровня этого индикатора в нашей стране. Так, за период 2000-2015 гг. (рис. 3) он сократился в 1,4 раза для мужского населения и в 1,3 раза — для женского населения. Важно, что эти уровни для мужчин в нашей стране в 2015 году были выше аналогичных данных в Финляндии в 3,2 раза, в Польше — в 1,4 раза, в Китае — в 3.3 раза. Для женщин эти различия также существенны и составили: 2,4; 1,8; 1,7, соответственно.

Источник: Global Health Observatory data repository. Adult mortality rate (probability of dying between 15 and 60 years per 1000 population). Available at: Last updated: 2017-01-13. (доступ 18.04.2017)

Рис. 3. Коэффициент смертности взрослого населения (вероятность смерти от 15 до 60 лет на 1000 населения) в РФ и ряде стран. Мужчины, 2000-2015 гг.

Fig. 3. Mortality rate of the adult population (probability of death from 15 to 60 years per 1000 population) in the Russian Federation and a number of countries. Men, 2000-2015

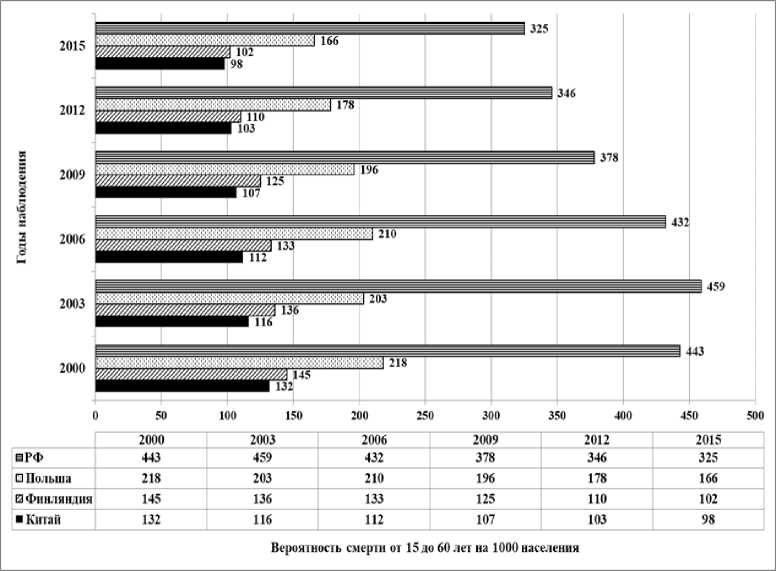

Анализ прогнозных данных ООН (2016) о вероятности смерти населения в возрастах от 15 до 60 лет в нашей стране позволяет отметить, что по сравнению с данными 20102015 гг. она в целом для всего населения может снизиться к 20252030 гг. с уровня 235 до 206 случаев на тысячу населения и до 78 случаев на тысячу населения к 2095-2100 гг. Эти уровни смертности фактически будут превышать в 3-4 раза аналогичные показатели для стран западной Европы. Сопоставление рассмат- риваемого показателя для мужского населения РФ с аналогичными данными для группы стран с самыми низкими уровнями доходов за те же периоды времени показывает, что эти уровни смертности для нашей страны будут превышать значения показателей этих стран (рис. 4) и сравняются с ними только в конце XXI века. Однако в Китае уже в настоящее время данный вид смертности стал несколько ниже, чем в Финляндии, и эта тенденция сохранится вплоть до конца XXI века.

Источник: United Nation Department of Economics and Social Affairs/Population Division. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, DVD Edition. Available at: (по состоянию на 10.09.2016)

Рис. 4. Вероятность смерти мужчин в возрасте от 15 до 60 лет (на тысячу населения) в Российской Федерации и ряде стран в 2015-2100 гг.

Fig. 4. Probability of male mortality at the age of 15 to 60 years (per thousand population) in the Russian Federation and a number of countries. 2015-2100

Смертность российских мужчин в возрасте от 15 до 60 лет (на тысячу населения) в сопоставлении с данными для ряда стран показывает, что ее уровень был 339‰ в 2013 г. (ВОЗ, 2016), что фактически равнозначно уровням смертности в Конго, Того, Гвинее. Такая тенденция тесно связана со снижением потенциала здоровья с детских лет жизни.

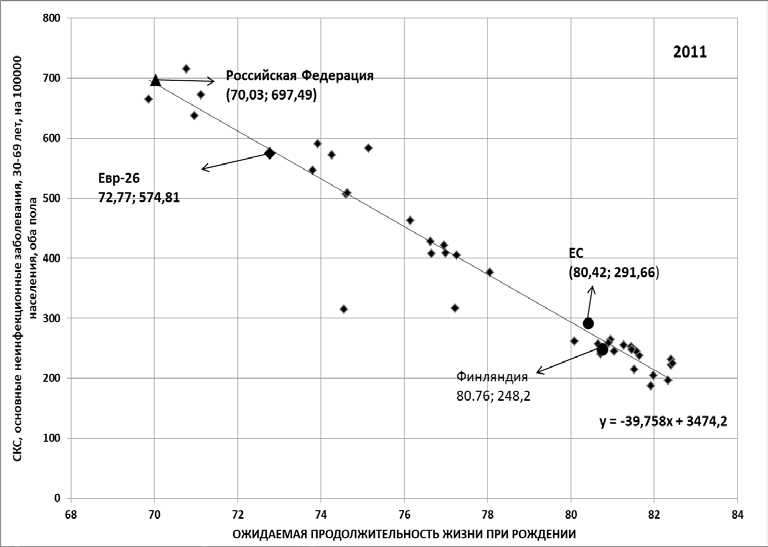

На преодоление социальнодемографических и экономических последствий высокой распространенности риск-факторов неинфекци- онных заболеваний (вредное употребление алкоголя, курение, нездоровое питание, низкая физическая активность) и обусловленной ими преждевременной смертности населения направлена реализация глобальной задачи по ее снижению на 30% до 2030 года. Такое снижение показателя для Российской Федерации позволит увеличить ожидаемую продолжительность жизни в целом для всего населения до 76 лет (Рис. 5) и до 72 лет — для мужчин.

Источник: построено по данным: База данных «Здоровье для всех» (HFA-DB) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: (по состоянию на 26.04.2016).

Рис. 5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и стандартизованные по возрасту показатели смертности (на 100000 населения) от основных неинфекционных заболеваний для населения Европейского региона в возрастах 30-69 лет в 2011 г.

Fig. 5. Life expectancy at birth and age-standardized death rates (per 100,000 population) from major noncommunicable diseases for the population of the European Region at the age of 30-69 years in 2011.

Сложность и нерешенность проблем охраны здоровья населения в нашей стране наиболее ярко можно проиллюстрировать данными мониторинга о ранговых оценках ведущих причин потерянных лет жизни вследствие преждевременной смертности (на основе стандартизованных показателей в расчете на 100 тыс. населения) среди мужского населения стран G20 (IHME, 2010). По этому виду жизненных потерь в целом среди 19-ти стран G20 Российская Федерация находится на 17-м месте (ЮАР — на 18, Индия — на 19-м), а по уровню потерь здоровья вследствие преждевременной смерти по таким причинам как ишемическая болезнь сердца, инсульт, рак легкого, самоповрежде-ния, утопления, ВИЧ-СПИД — на 1819 местах. [16; 17. P. 11-12, 35-37, 62].

Серьезной социально-демографической проблемой для нашей страны стала алкогольная обусловленность смертности населения в наиболее активных репродуктивных и трудоспособных возрастах (15-49 лет), которая является одной из самых высоких в мире. Ее стандартизованный по возрасту коэффициент на 100000 населения в 2016 г. составлял среди всего населения 118,45; 198,99 — среди мужчин и 38,79 — среди женщин. В этих возрастах, фактически, каждый третий случай смерти среди мужчин и каждый пятый — среди женщин имеют алкогольную обусловленность. Отмечаемая в нашей стране высокая обусловленность бремени болезней для населения 1549 лет (IHME, 2018) [18] индивидуальным воздействием употребления алкоголя представляет угрозу национальной безопасности страны и, с нашей точки зрения, требует безот- лагательной реализации эффективных стратегий, принятых в мире, борьбы с этим неблагоприятным явлением.

Сокращение распространенности злоупотребления алкоголем среди мужчин в возрастах 15-49 лет может способствовать предотвращению большого числа случаев смерти: по причине ишемической болезни сердца на 15%, инсульта — на 44%, кардиомиопатии и миокардита — на 80%, цирроза печени — на 90%, ряда онкологических заболеваний (рака гортани, пищевода) — на 60% соответственно. Снижение алкогольной обусловленности травм в результате ДТП, а также в результате других бытовых ситуаций может быть сокращено на 34-47%.

Однако во многих странах мира, включая и РФ, политике и национальным стратегиям, противодействующим алкоголизации населения, не уделяется должного внимания. В основе этого, на наш взгляд, лежит слабая информированность правительств и населения стран обо всей тяжести ущерба в разрушении здоровья, благополучия семьи и общества. Это препятствует включению пакета антиалкогольных мер в разрабатываемые и действующие программы социально-экономического развития.

Применение не просто недорогостоящих, но, наоборот, откровенно выгодных для государственного бюджета мер (таких как реальное повышение акцизов на крепкие алкогольные напитки или введение государственной монополии на их розничную продажу) способно спасти к 2040 г. жизни 19 млн. россиян [19].

Сокращение сверхсмертности населения может существенно уве- личить численность населения трудоспособного возраста. По оценкам экспертов Всемирного банка, рост численности населения трудоспособного возраста на 1% приводит к росту ВВП на душу населения — на 2%.

Представляет особый интерес для повышения эффективности российских программ демографического развития, что все большее число европейских стран и США начинают использовать в качестве целевого индикатора разработанный ВОЗ (2000 г.) показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни (ОПЗЖ) [20. С. 45-51].

Необходимо отметить, что в исследовании, проведенном Институтом научно-общественной экспертизы (А.В. Коротаев, С.И. Рыбальченко, С.Г. Шульгин) в 2016 г., на основе индивидуальной оценки дефицита здоровья в рамках демографических исследований были установлены повозрастные закономерности потерь здоровых лет жизни и формирования тенденций возрастно-полового дефицита здоровья, начиная с детских возрастов. Так, если в возрасте 10-ти лет в РФ потери доли здоровых лет жизни для всего населения составляли 6,3%, для мужчин — 3,7%, для женщин — 8,5%, то к 30-ти годам величины этих показателей составляли, соответственно: 9,5%, 5,8%, 12,25; к 50-ти годам они увеличились до 17,3; 12,1 и 20,5%, а к 70-ти годам, соответственно, до 40,5; 32,2% и 44.1%. Систематические потери здоровых лет жизни среди женщин были более интенсивными по сравнению с мужчинами.

Анализ динамики ожидаемой продолжительности здоровой (ОПЗЖ) жизни в 2000 и в 2015 годах в

РФ и ряде зарубежных стран показал, что в нашей стране среди мужского населения она увеличилась с 53,3 до 59 лет при росте ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) 58,7 и 67,1 лет. Однако уровни ОПЗЖ для РФ 2015 года значительно ниже уровней, например, Бразилии, Мексики, Китая (63,1; 65,7; 67,7 лет, соответственно).

Но тенденция роста ОПЖ мужчин в нашей стране сопровождается неблагоприятной динамикой проживания в состоянии болезни. Это приводит к росту ожидаемой длительности потерь здоровой жизни с уровня 9,2% в 2000 г. до 12,1% в 2015 году. Эти данные показывают, что увеличение ОПЖ, происходящее на фоне разрастания бедности и процессов недоступности здравоохранения, ведет к повышению востребованности средств социального обеспечения и здравоохранения.

Включение задач по обеспечению всеобщего охвата медико-санитарными услугами (ВОМСУ) и защиты населения от финансовых рисков в Цели устойчивого развития ООН до 2030 года, наряду с задачами снижения бедности и преждевременной смертности, отражает признание мировым сообществом роли потенциала здоровья и благополучия населения для устойчивого развития национальных экономик [21. C. 13-35].

Предложенная ООН целевая платформа устойчивости развития для современных и будущих поколений основана на достижении экономического роста и успехов в социальной политике. Они, усиливая друг друга, призваны способствовать укреплению потенциала здоровья, овладению творческими инновационными знаниями и профессиями, способствующими переходу беднейших слоев населения от пассивного потребления социальной помощи к активной вовлеченности в социальную, экономическую и политическую жизнедеятельность общества. Учет ее основных положений в процессе разработки и совершенствования стратегии демографического развития России будет способствовать согласованности проводимых мер демографической и семейной политики.

Список литературы Демографический и трудовой потенциал России в контексте целей устойчивого развития

- Report on global monitoring for 2015-2016. Goals of development in the era of demographic change. Overview. Co-local edition of the World Bank Group and the International Monetary Fund. 2017. PP. 1-22

- United Nations. Economic and Social Council. Commission on Population and Development. World demographic trends Report of the Secretary-General. E/CN.9/2016/6. 27 January 2016 Advance unedited version Original: English. 26p. [Электронный ресурс] - Режим доступа:http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/49/E.CN.9.2016.6_advanced.pdf

- Архангельский В.Н., Иванова А.Е., Рыбаковский Л.Л. Результативность демографической политики России. - М.: Экон-Информ, 2016. - 307 с.

- Население России 2013. Двадцать первый ежегодный демографический доклад - М.: Изд. дом ВШЭ, 2015. - 432 с.

- Ракша А. Тенденции изменения рождаемости в Российской Федерации // «Аист на крыше» Демографический журнал - 2016. - № 1. - С. 28-35. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.proaist.ru/journal/vypusk-1/tendentsii-izmeneniya-rozhdaemosti-v-rossiyskoy-federatsii