Демографический кризис: дальневосточный кейс

Автор: Колесняк А.А., Полянская Н.М.

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика

Статья в выпуске: 3 (33), 2024 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время демографическая проблема в России стоит очень остро, особенно для дальневосточных регионов. В большинстве из них в последние годы увеличивается естественная и миграционная убыль населения, высок уровень бедности, что приводит к снижению доступности продовольствия как важнейшего условия обеспечения жизнедеятельности людей. Сложившееся демографическое положение и истощение человеческого капитала оказывают неблагоприятное влияние на параметры социально-экономического развития, что сдерживает возможности реализации долгосрочных планов в отношении геостратегических территорий, к которым отнесен Дальний Восток. Неблагополучные тенденции существенно обусловлены диспропорциями отраслевой структуры экономики, связанной с высокой имущественной сегрегацией общества. Для успешного решения демографической проблемы и реализации стратегических задач опережающего социально-экономического развития Дальневосточного макрорегиона в первую очередь крайне важно решить проблемы низкого качества жизни людей. Важно обеспечить постепенное уравновешивание отраслевой структуры экономики путем активизации и диверсификации инвестиционных процессов и создания новых рабочих мест не только в отраслях добывающей промышленности, транспортировки и обрабатывающих производств, но и в агропродовольственном секторе, сферах здравоохранения и социальных услуг, инфокоммуникационном и научно-техническом секторах экономики, транспортно-логистической и рыночной инфраструктуре. Создав устойчивые макроэкономические предпосылки повышения уровня жизни людей и обеспечения сбалансированного социально-экономического развития, можно «удержать» оставшееся население и привлечь новых жителей на Дальний Восток, в том числе за счет внутренней миграции. Это позволит обеспечить максимально полное выполнение стратегических задач государства по устойчивому социально-экономическому развитию.

Демография, регион, человеческий капитал, уровень жизни, доступность продовольствия, управление, геостратегические территории, социально-экономическое развитие, дальний восток

Короткий адрес: https://sciup.org/140306753

IDR: 140306753 | УДК: 33 | DOI: 10.36718/2500-1825-2024-3-18-31

Текст научной статьи Демографический кризис: дальневосточный кейс

Введение. В последние годы в информационном сообществе актуализировались дискуссии о величии России, ее особой роли в развитии современной ци- вилизации. В порыве размышлений нам следует помнить главный тезис: основу развития любой цивилизации и величие страны формируют люди, или человече- ский капитал. Не квадратные километры территории, не кубометры запасов нефти, газа, древесины, золота и алмазов, не триллионы валового продукта, а люди. Именно человеческий капитал создает базис и задает векторы социальноэкономического развития отдельных регионов и всей страны. Величие и мощь, таким образом, состоят в качестве и количестве человеческого капитала.

В российских регионах человеческий капитал в последние десятилетия постепенно иссякает, и особенно остро это проявляется в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). В принятой в 2019 г. стратегии пространственного развития России на период до 2025 г. в качестве серьезной проблемы названа высокая межрегиональная сегрегация социально-экономического развития страны и значительное отставание Дальневосточного макрорегиона по основным параметрам от среднероссийского уровня. ДФО определен как приоритетная геостратегическая территория, «имеющая существенное значение для обеспечения устойчивого социально-экономического развития, территориальной целостности и безопасности России, характеризующаяся специфическими условиями жизни и ведения хозяйственной деятельности» [1]. Одна из задач стратегии пространственного развития – обеспечение опережающего социально-экономического развития и устойчивого прироста численности постоянного населения в ДФО. Кроме указанного документа, были приняты и другие нормативные акты в отношении развития макрорегиона [2, 3, 4, 5], однако стратегические задачи на Дальнем Востоке решены не полностью. Регионы, а значит, и вся страна продолжают испытывать демографический кризис и утрачивать свою главную ценность – человеческий капитал.

Цель исследования . Оценка тенденций демографического развития и основных предпосылок его кризиса в регионах Дальневосточного федерального округа.

Задачи исследования:

-

- проанализировать изменение численности населения и параметры естественного и миграционного прироста населения;

-

- рассмотреть особенности отраслевой структуры экономики в регионах;

-

- выполнить оценку среднедушевого производства и потребления основных продуктов питания;

-

- концептуально предложить основные пути решения демографической проблемы в регионах.

Материалы и методы исследования . В работе использованы индуктивный, дедуктивный методы, традиционные способы экономического анализа, системный подход. Источниками информации послужили научные публикации, статистические сведения Росстата и нормативные правовые документы.

Результаты исследования и их обсуждение . Поскольку человеческий капитал выступает главной движущей силой социально-экономического роста для любого региона и страны в целом, приоритетное значение имеет демографическое развитие – процесс «сохранения меры народонаселения как достигнутого результата исторического прогресса» [6]. Демографическую проблему очень выразительно подчеркнул в одной из своих научных публикаций академик А.Г. Аганбегян [7], цитируя письмо М.В. Ломоносова, написавшего в свое время основателю Московского государственного университета графу И.И. Шувалову: «Начало сего полагаю самым главным делом: сохранением и размножением российского народа, в чем состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности, тщетной без обитателей» [8]. М.В. Ломоносов отмечал, что именно люди – главное величие и достояние страны. Люди своим интеллектом, характером, волей, трудом на основе природных богатств создают все рукотворные блага цивилизации. В свою очередь, созидательные процессы зависят от параметров развития человеческого капитала, определяемых приоритетами социально-экономической политики.

Эти приоритеты на практике выражаются в формировании предпосылок демографического роста, в том числе через создание рабочих мест и приращение благосостояния граждан, повышение качества и доступности медицинских услуг, рациональной продовольственной корзины для всех граждан, развитие социальной инфраструктуры, благоустройство жилья и среды проживания в городской и сельской местности, укрепление институтов гражданского общества и обеспечение безопасности (личной, социальной, антитеррористической, экологической, биологической, информационной, финансово-экономической, продовольственной и т.д.). Если эти предпосылки созданы, то демографическая проблема постепенно разрешится сама собой. Однако в современной России формирование таких предпосылок затруднено.

Сильны деформации пространственного и отраслевого развития, в регионах высока имущественная сегрегация населения; из-за природноклиматического детерминизма весьма дифференцирован ресурсный потенциал региональных агропродовольственных систем – базы обеспечения населения продовольствием. Низкая самообеспеченность местными продуктами и неразвитая инфраструктура вкупе с высоким уровнем бедности ограничивают их физическую и экономическую доступность для многих жителей.

Демографический кризис и проблема низкого уровня жизни актуальны для России в целом, в особенности для ее восточной части. Бедность – одна из причин убыли населения. В регионах, где в полной мере не удовлетворяются потребности в комфортном жилье и рациональном питании, как самые важные нужды людей, демографическая проблема перманентна, и в перспективе она будет обостряться. В ДФО за последние два десятилетия наблюдается крайне неблагоприятная демографическая динамика (табл. 1).

Таблица 1

Численность населения Дальневосточного федерального округа [9]

|

Показатель |

На начало года, тыс. чел. |

Изменение, % |

|||||

|

2001 |

2006 |

2016 |

2020 |

2023 |

2023 /2001 |

2023 /2020 |

|

|

Республика Бурятия |

997 |

967 |

982 |

986 |

975 |

-2,2 |

-1,1 |

|

Республика Саха (Якутия) |

958 |

954 |

960 |

972 |

998 |

+4,2 |

+2,7 |

|

Забайкальский край |

1179 |

1124 |

1083 |

1060 |

992 |

-15,9 |

-6,4 |

|

Камчатский край |

366 |

337 |

316 |

313 |

289 |

-21,0 |

-7,7 |

|

Приморский край |

2120 |

2007 |

1929 |

1896 |

1820 |

-14,2 |

-4,0 |

|

Хабаровский край |

1460 |

1376 |

1334 |

1316 |

1284 |

-12,1 |

-2,4 |

|

Амурская область |

923 |

861 |

806 |

790 |

756 |

-18,1 |

-4,3 |

|

Магаданская область |

194 |

170 |

147 |

140 |

134 |

-30,9 |

-4,3 |

|

Сахалинская область |

560 |

521 |

487 |

488 |

461 |

-17,7 |

-5,5 |

|

Еврейская автономная область |

193 |

182 |

166 |

158 |

148 |

-23,3 |

-6,3 |

|

Чукотский автономный округ |

58 |

52 |

50 |

50 |

48 |

-17,2 |

-4,0 |

|

ДФО, всего |

9008 |

8551 |

8260 |

8169 |

7905 |

-12,2 |

-3,2 |

|

ДФО к РФ, % |

6,2 |

6,0 |

5,6 |

5,6 |

5,4 |

-0,8 п.п. |

-0,2 п.п. |

|

РФ, всего |

146304 |

143236 |

146545 |

146749 |

146447 |

+0,1 |

-0,2 |

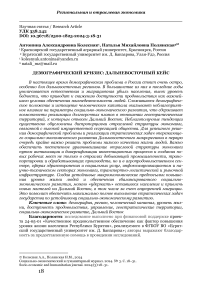

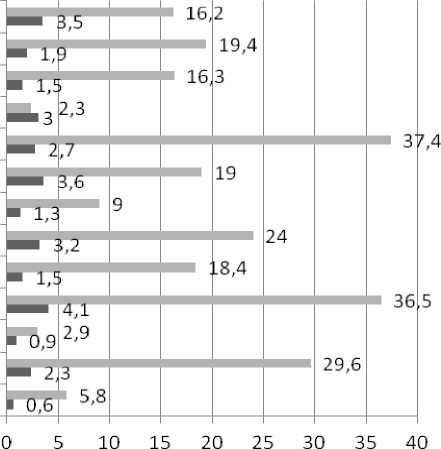

К началу 2023 г. по сравнению с 2001 г. население дальневосточных регионов в целом сократилось на 12,2 %; на 0,8 проц. пунктов снизилась его доля в общероссийской численности. Только за последние три года численность жителей Дальнего Востока уменьшилась на 3,2 %, при этом только в одном регионе – Республике Саха – тенденция положитель- ная: население здесь постепенно увеличивается. В остальных же регионах наблюдается устойчивый неблагоприятный тренд «сжатия» человеческих ресурсов. Народонаселение сокращается: рождаемости не под силу «обогнать» смертность, а отток мигрантов выше их притока. Сокращение численности приводит к снижению плотности населения (рис. 1).

Российская Федерация

ДФО

Чукотский автономный округ

Еврейская автономная область

Сахалинская область

Магаданская область

Амурская область

Хабаровский край

Приморский край

Камчатский край

Забайкальский край

Республика Саха(Якутия)

Республика Бурятия

Рис. 1. Плотность населения на начало года, чел. на 1 км2 [9]

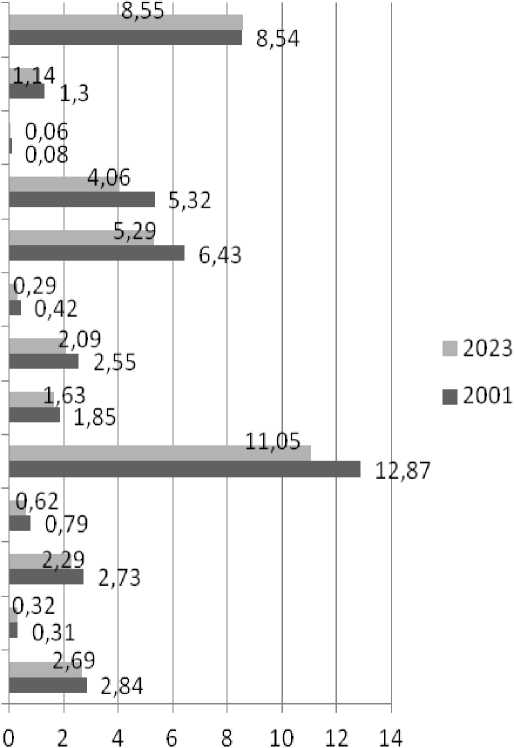

Существенная межрегиональная дивергенция плотности населения является одним из факторов нарастания самых разных диспропорций во многих сферах жизнедеятельности, а также несет в себе угрозы обезлюдения огромных восточных пространств и утраты территориальной целостности страны. Сокращение численности вызвано как естественной, так и миграционной убылью населения. Естественная убыль в большинстве регионов возросла (рис. 2), о чем свидетельствуют значения коэффициента естественного прироста – разности между общим коэффициентом рождаемости и общим коэффициентом смертности1.

Рис. 2. Коэффициент естественного прироста населения, ‰ [9]

В России в целом и во всех дальневосточных регионах, кроме Республики Саха и Чукотского автономного округа, вследствие превышения смертности над рождаемостью коэффициент естественного прироста статически отрицателен. За 2006–2023 гг. в большинстве регионов динамика данного коэффициента неблагополучная. То есть естественное воспроизводство популяции не осуществляется, и народонаселение Дальнего Востока постепенно сокращается.

Крайне негативное влияние на демографическое положение оказала пандемия COVID-19, последствия которой нанесли существенный вред здоровью многих граждан и унесли немало жизней в 2020–2022 гг.

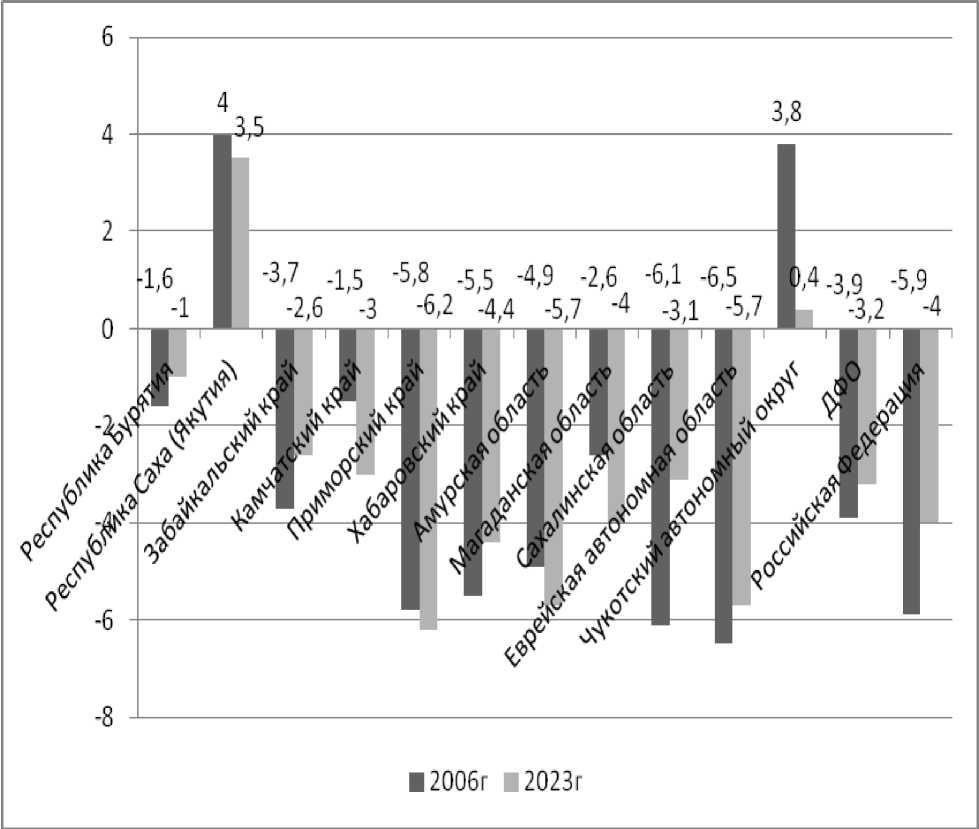

Так же, как фактор естественного прироста, миграционный фактор оказал неблагополучное влияние на демографическое положение, о чем свидетельствует изменение коэффициента миграционного прироста за 2006–2023 гг. (рис. 3). Коэффициент миграционного при-роста1 отображает интенсивность миграции в совокупности населения и показывает частоту фактов смены места жительства за год.

Рис. 3. Коэффициент миграционного прироста (на 10000 чел. населения) [9]

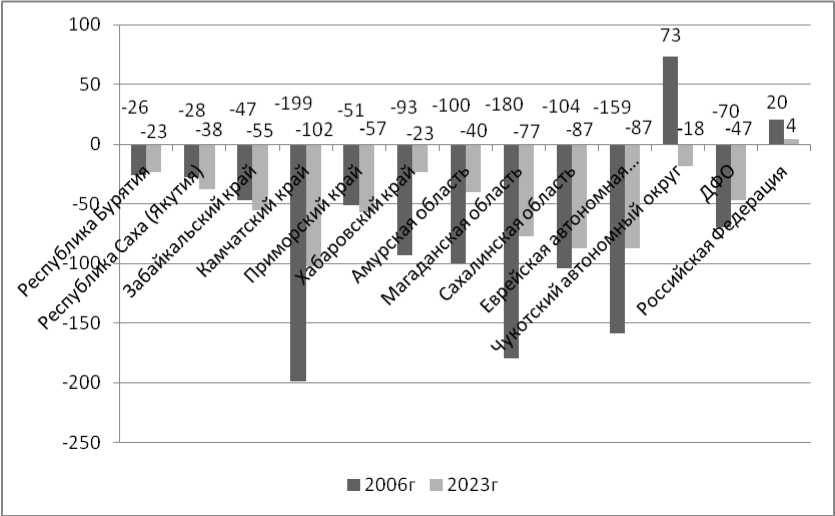

В целом в ДФО к началу 2023 г. миграционное положение неблагоприятное: число покинувших превышает число приехавших в регионы граждан. При этом в четырех регионах (Республике Саха, Чукотском автономном округе, Забайкальском и Приморском краях) миграционное положение за рассматриваемый период ухудшилось, впрочем, такое усугубление характерно для всей страны. Движущей силой оттока из регионов является стремительная девальвация уровня жизни на фоне снижения уровня благосостояния. В 2023 г. по сравнению с 2006 г. резко возрос показатель доли уехавших за пределы страны в общем числе эмигрантов (рис. 4).

Российская Федерация

ДФО

Чукотский автономный округ Еврейская автономная область Сахалинская область Магаданская область Амурская область Хабаровский край Приморский край Камчатский край

Забайкальский край

Республика Саха(Якутия) Республика Бурятия

2023г ■ 2006г

Рис. 4. Доля граждан, уехавших из России, % от общего числа выбывших [9]

Если в 2006 г. только в Магаданской области и Камчатском крае сложилось превышение данного показателя над общероссийским, то в 2023 г. большинство дальневосточных регионов и округ в целом характеризуются таким положением. Почти 1/5 часть граждан, покинувших Дальний Восток, уехала за рубеж. В ряде регионов (Сахалинская область, Камчатский край) эта доля составила более 1/3. Дальний Восток и страна в целом теряют человеческий капитал – ценнейшую потенциальную движущую силу социально-экономического прогресса.

В условиях геополитических и гео-экономических противоречий при стремительно растущей инфляции существенно возросла неопределенность. На фоне угрозы постепенного обезлюдения обширных восточных территорий России растут предпосылки дестабилизации социума и усиления деформаций в отраслевой и региональной структуре экономики. Между тем несбалансированность развития отдельных территорий и отраслей обостряет диспропорции в состоянии транспортно-логистической и рыночной инфраструктур, доходах и расходах бюджетов, в конъюнктуре рынков труда, капиталов, недвижимости, а также в уровне благосостояния и параметрах имущественной стратификации населения.

Благосостояние выражается в способности граждан за счет имеющихся доходов обеспечивать свои материальные и духовные запросы (в жилье, рациональной продуктовой корзине, бытовом комфорте, высокотехнологичной медицинской помощи, образовании, культурнодосуговых и творческих потребностях, путешествиях и отдыхе и др.). В свою очередь, благосостояние отдельных граждан и общества в целом формируется под влиянием множества факторов в русле проводимой социальноэкономической политики. Дальний Восток долгое время рассматривался правительством и обывателями как макрорегион с богатейшими запасами природных ресурсов, соответственно, приоритетными и преимущественно финанси- руемыми были крупные инвестиционные проекты, связанные с эксплуатацией и экспортом этих ресурсов [10]. А поддержка инфраструктурных и социальных проектов осуществлялась по остаточному принципу. В результате постепенно сформировалось положение Дальнего Востока как «сырьевой провинции страны» [11, с. 49].

Специалистами Восточного центра государственного планирования отмечается, что «самыми распространенными и развитыми являются "Добыча металлических руд" и "Добыча угля". Регионы ДФО относятся к специализированным (не полиотраслевым), так как обладают небольшими отраслевыми портфелями» [12, с. 7].

В отраслевой структуре валового регионального продукта (ВРП) преобладают добыча полезных ископаемых (28,7 %), а также транспортировка и хранение (10,6 %), в то время как, например, на агропродовольственный сектор (сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство) приходится лишь 5,4 % [13]. И это притом, что ДФО является крупнейшим в России центром по добыче и экспорту морепродуктов: на его долю приходится ежегодно 73–74 % производства этой продукции [14, с. 107], значительная часть которой экспортируется в Китай, Японию и Республику Корея. При этом неблагополучно, что в экспорте преобладает сырьевая продукция с малыми переделами из-за недостатка перерабатывающих мощностей в агропродовольственном секторе. Поэтому в структуре экспорта доля добавленной стоимости крайне мала [15], что неблагоприятно в принципе для прогрессивного социально-экономического роста. В товарной структуре экспорта из дальневосточных регионов в последние три-четыре года удельный вес полезных ископаемых (минеральных продуктов) составил в среднем 60 %, а продовольственных товаров – 15 % [15, с. 119].

В разрезе регионов отраслевая структура ВРП еще более несбалансированна: в Республике Саха, Чукотском автономном округе и Сахалинской области абсолютно доминирует (около 50 %) добыча полезных ископаемых, в основном экспортно ориентированных [9, с. 468].

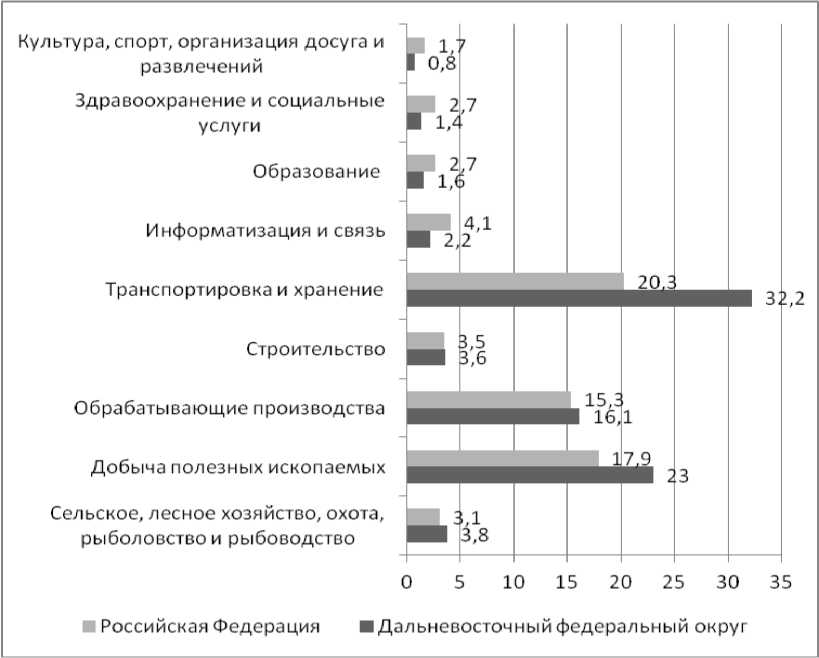

Важнейшим условием социальноэкономического развития являются реальные инвестиции – вложения в основной капитал хозяйствующих субъектов. Инвестиционный потенциал большинства дальневосточных регионов в настоящее время оценивается как невысокий, требующий поддержки и развития [16]. Ярким индикатором приоритетов внутренней экономической политики является структура инвестиций в основной капитал. Несбалансированная структура инвестиций в основной капитал характерна для экономики всей страны. Рисунок 5 свидетельствует о несправедливом распределении вложений в капитальную базу отраслей ДФО по сравнению со среднероссийскими показателями. Так, в дальневосточных регионах преобладающая часть инвестиций приходится на добычу полезных ископаемых – 23,0 % при среднероссийском уровне 17,9 %, обрабатывающие производства – 16,1 % (по стране 15,3 %), транспортировку и хранение – 32,2 % (по стране 20,3 %). На долю инвестиций в основные фонды «социальных» отраслей и инфокоммуникаций в ДФО приходится существенно меньшая часть, чем в среднем по стране, например, в здравоохранение и социальные услуги меньше в 1,9 раза, в культуру, спорт и досуг – в 2,1 раза. Таким образом, происходит «выкачивание» из дальневосточных регионов природных ресурсов, их экспорт, однако эквивалентное развитие социальной инфраструктуры и повышение уровня жизни людей при этом не обеспечиваются.

Рис. 5. Доля видов экономической деятельности в структуре инвестиций в основной капитал, % на начало 2023 г. [9]

Удельный вес инвестиций в строительство и агропродовольственный сектор в ДФО и в целом по стране примерно одинаков, хотя крайне мал по сравнению с вложениями в другие отрасли. Недостаточность развития капитальной базы агропродовольственного сектора следует рассматривать как слабую сторону региональных экономик, способную в итоге усилить и без того немалые угрозы в области национальной продовольственной безопасности, основу которой составляют параметры продовольственного обеспечения в отдельных регионах.

Дальний Восток не является приоритетной аграрной территорией России, однако, учитывая крайне низкую его продовольственную самообеспеченность и сложившиеся нерациональные параметры потребления основных продуктов питания, для повышения доступности продовольствия необходимо опережающее комплексное развитие агропродо-вольственного сектора.

Сельскохозяйственное производство в регионах ДФО не способно в полном объеме покрыть самообеспеченность важными продуктами – молочной, мясной продукцией, яйцом, овощами и бахчевыми (табл. 2).

Таблица 2

Среднедушевое производство и потребление основных продуктов питания (на начало 2023 г.) [9]

|

Показатель |

ДФО |

Россия |

||||||

|

Производство |

Потребление |

Производство |

Потребление |

|||||

|

кг |

ИСО |

кг |

ИРП |

кг |

ИСО |

кг |

ИРП |

|

|

Хлеб |

178,7 |

1,842 |

112 |

115,5 |

1076,1 |

1,109 |

113 |

116,5 |

|

Картофель |

112,5 |

1,250 |

88 |

97,8 |

128,4 |

1,427 |

84 |

93,3 |

|

Овощебахчевые |

42,5 |

0,304 |

91 |

65,0 |

92,9 |

0,664 |

104 |

74,3 |

|

Мясо |

32,6 |

0,441 |

78 |

105,4 |

80,2 |

1,084 |

78 |

105,4 |

|

Молоко |

121,6 |

0,378 |

204 |

63,4 |

225,2 |

0,699 |

241 |

74,8 |

|

Яйцо, шт. |

168 |

0,646 |

261 |

100,4 |

315 |

1,212 |

288 |

110,8 |

Примечание. ИСО – индекс самообеспеченности (отношение среднедушевого производства к рациональной норме); ИРП – индекс рационального потребления (отношение среднедушевого потребления к рациональной норме).

Обеспечить себя хлебными продуктами и картофелем ДФО в целом способен, но дефицит остальных продуктов приходится восполнять ввозом из других регионов. Поэтому наряду с поддержкой местного сельскохозяйственного производства весьма важным является развитие транспортно-логистической и рыночной инфраструктур, способствующих бесперебойному снабжению населения свежей продовольственной продукцией и другими жизненными благами.

Значительная часть территории Дальнего Востока расположена в зоне экстремальных природных условий, и вопросы полноценного питания здесь очень актуальны. Для сохранения здоровья и активного образа жизни необходимо сбалансировано питаться всем людям, но жителям местностей с суровым климатом особенно важно потреблять бел- ковосодержащие продукты, овощебахчевые и фрукты в объемах, соответствующих требованиям рационального питания [17]. Исходя из рациональных норм, установленных Минздравом Российской Федерации [18], пищевой рацион населения дальневосточных регионов оценивается как несбалансированный.

Пищевая и энергетическая сбалансированность рациона, наличие в нем всех важных микро- и макроэлементов, витаминов и свежей растительной клетчатки – это не просто «медицинская прихоть» органов здравоохранения, а непременное условие обеспечения рационального питания, здоровой и счастливой жизни современного человека. При избыточном потреблении хлебных продуктов население значительно недо-потребляет молочную и овощебахчевую продукцию из-за ее неполной доступно- сти, в том числе в связи с тем, что эта продукция скоропортящаяся, малотранспортабельная, а инфраструктура в ДФО крайне неразвита.

Так, плотность железнодорожных путей в регионах ДФО на начало 2023 г. составила 1,8 км путей на 1000 км2 территории (при среднероссийской плотности в 5,1 км). Для сравнения: плотность железнодорожных путей в регионах Сибирского федерального округа – 2,5 км, Центрального федерального округа – 26,1 км. Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием в регионах ДФО составляет 12 км путей на 1000 км2 территории (при среднероссийской плотности в 65 км). При этом в других регионах России обеспеченность автодорогами значительно выше, чем в ДФО: в Сибирском федеральном округе – 37 км, в Центральном федеральном округе – 379 км [9].

От состояния дорог зависит доступность продовольствия и других жизненных благ. Нерациональное питание значительно влияет на состояние здоровья и динамику заболеваемости населения. Избыток углеводной пищи, «недостаток белков, витаминов, растительной клетчатки, микро- и макроэлементов, недополученных в молочной и овощебахчевой продукции, неблагоприятно влияет на состояние здоровья и вызывает заболеваемость населения» [19, с. 33].

Таким образом, в суровых природно-климатических условиях при неразвитости дорог и логистики, неполной благоустроенности быта, низких доходах и невысокой доступности продовольствия и иных жизненных благ для значительной части регина очень трудно сохранить народонаселение. Дальний Восток утрачивает популяцию, а это несет угрозы ослабления территориальной целостности и национальной безопасности всей страны.

Заключение . Сокращение численности населения и снижение его плотности в регионах Дальневосточного федерального округа ведет к угрозе обезлюдения восточных территорий и нарастанию диспропорций во многих сферах его жизнедеятельности. Этот процесс вызван как естественной (превышение смертности над рождаемостью), так и миграционной убылью (число покинувших превышает число приехавших в регионы граждан). Основная причина оттока граждан – снижение уровня жизни и благосостояния. Уровень инвестиционного потенциала округа ниже среднероссийского. В структуре инвестиций округа доля в социальную инфраструктуру, аг-ропродовольственный сектор крайне мала по сравнению с добычей полезных ископаемых, обрабатывающих производств. Идет «выкачивание» из дальневосточных регионов природных ресурсов. Но повышение уровня жизни населения не обеспечивается. Сельскохозяйственное производство полностью не обеспечивает потребность населения в молочной и мясной продукции, яйце, овощах и бахчевых. Нерациональное питание в континентальном климате округа неблагоприятно влияет на состояние здоровья и вызывает заболеваемость проживающего населения.

В качестве первоочередных мер для сохранения народонаселения дальневосточных регионов необходимо обеспечить активизацию и диверсификацию инвестиционных процессов для справедливого распределения вложений в капитальную базу основных отраслей федерального округа; создание рабочих мест в агропродовольственном секторе, социальной сфере, транспортнологистической инфраструктуре; повышение реальных денежных доходов и уровня жизни населения.

Список литературы Демографический кризис: дальневосточный кейс

- Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 207-р (ред. от 30.09.2022). URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2024).

- Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 г. № 2094-р. URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2024).

- Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»: Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 г. № 361. URL: https://minvr.gov.ru/activity/gosprogrammy/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-dalnevostochnogo (дата обращения: 12.06.2024).

- О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока: Указ Президента Российской Федерации от 26.06.2020 г. № 427. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/copy/63570/ (дата обращения: 12.06.2024).

- Об утверждении Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 г. № 2464-р. URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2024).

- Стешенко В.С. О содержании понятий «демографическое развитие» и «человеческое развитие»: тождества и различия. URL: https://www.demoscope.ru/weekly/2014/0583/nauka04.php (дата обращения: 15.03.2024).

- Аганбегян А.Г. Как восстановить сохранность народа России // Народонаселение. 2021. Т. 24. № 2. С. 4–18.

- Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1950–1983. Т. 6. С. 384.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2023: стат. сб. / Рос-стат. М., 2023. 1126 с.

- Джурка Н.Г. Траектории развития Дальнего Востока: оценка на основе динамической модели экономических взаимодействий // Проблемы прогнозирова-ния. 2018. № 2 (167). С. 49–59.

- Минакир П.А. Дальний Восток и Забайкалье накануне реформы: концепция вхождения в рынок // Пространственная экономика. 2017. № 1. С. 17–51.

- Андреев П.А., Лаврентьев И.А., Сидорович М.А. Определение современной отраслевой специализации регионов Дальнего Востока // Государственное управление. Электронный вестник. 2023. № 97. С. 7–25.

- Полянская Н.М. Основные тенденции развития научно-технического и инновационного потенциала России: территориальные различия // Society and Security Insights. 2023. Т. 6. № 1. С. 66–85.

- Полянская Н.М., Колесняк А.А. Роль Дальневосточного федерального округа в экспорте продукции агропродовольственного сектора России // Приоритетные направления развития регионального экспорта продукции АПК: мат-лы Меж-дунар. науч.-практ. конф. Красноярск, 2024. С. 102–108.

- Суходолов Я.А. Внешняя торговля Дальневосточного федерального округа в 2018–2020 гг. // Экономические исследования по проблемам развития Дальнего Востока: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. Хабаровск, 2022. С. 115–124.

- Якимова В.А., Хмура С.В. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития дальневосточных регионов России // Финансы и кредит. 2023. Т. 29. № 7 (835). С. 1630–1667.

- Взаимосвязь качества питания и качества жизни населения: региональный аспект / Ю.А. Праскова, М.В. Зинченко, В.З. Григорьева [и др.] // Фундаментальные исследования. 2020. № 4. С. 75–79.

- Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания: Приказ Минздрава России от 19.08.2016 г. № 614 (в действующей редакции). URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.03.2023).

- Колесняк А.А., Полянская Н.М. Индикаторы состояния продовольственного обеспечения и уровня жизни населения Дальневосточного федерального округа // Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2024. № 1. С. 28–41.