Демографический переход – специфика российской модели

Автор: Римашевская Наталья Михайловна, Доброхлеб Валентина Григорьевна, Медведева Елена Ильинична, Крошилин Сергей Викторович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография

Статья в выпуске: 1 (55), 2012 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена рассмотрению вопросов применения теории демографического перехода к особенностям развития демографической ситуации в России. Прогнозирование, осуществленное методом аналитического выравнивания и построения эконометрических моделей, позволило наложить расчетные данные на имеющиеся теоретические показатели демографического перехода и прогнозы РОССТАТа. Понимание динамики и возможность смоделировать данный процесс весьма актуальны.

Демографический переход, фазы демографического перехода в современной России, математическое моделирование демографических процессов, смертность, рождаемость, естественный прирост

Короткий адрес: https://sciup.org/14347379

IDR: 14347379

Текст научной статьи Демографический переход – специфика российской модели

Источник: РОССТАТ.

а также на всех других показателях демографической ситуации в стране.

Точка пересечения кривых показателей смертности и рождаемости, совпавшая по времени (1991 г.) с распадом СССР, сменой социально- экономического и политического строя, резким изменением в неблагоприятную сторону условий и образа жизни большинства населения страны – все это определило начало депопуляции в стране, когда величина естественного прироста населения стала отрицательной. До этого момента показатели смертности и рождаемости хорошо укладывались в теоретическую модель демографического перехода.

Процессы депопуляции на рубеже XX и XXI вв. имели место не только в России, но и в ряде промышленно развитых стран (Германия, Швеция, Франция), однако отрицательные величины в этих странах примерно на порядок были ниже, чем в России. Принципиальное отличие негативных процессов в нашей стране состоит в том, что депопуляция сочеталась со снижением ожидаемой продолжительности жизни населения. Только в нашей стране возраст выхода мужчин на пенсию оказался ниже ОПЖ.

В начале текущего века вероятность дожить до пенсионного вораста имели 54,2% мужчин. К 2009 г. этот показатель увеличился до 61,2%. Шансы россиянок достичь пожилого возраста выросли с 82,5 до 85%. Однако, несмотря на позитивную динамику, эти показатели не должны нас успокаивать, так как они значительно ниже, чем в экономически развитых странах. В сранении с мировым населением по ОПЖ при рождении наши показатели для мужчин в 2008 г. ниже медианного значения на 6 лет, а от максимальных показателей отставание достигает 19

лет. По женским когортам ОПЖ совпадает с медианой, разрыв между максимальными данными составлял 14 лет. В каком бы ракурсе ни рассматривать страну, главной компонентой ее состояния и развития остается население. Его численность, половозрастной состав, основные демографические и качественные характеристики в конечном счете определяют экономическое и социальное развитие. Жизненный потенциал и человеческий капитал любого общества в современной цивилизации играют решающую роль. Все остальные факторы имеют на самом деле вторичный характер: они как бы «накладываются» на человеческую популяцию и выстраиваются по ее координатам. Однако следует иметь в виду и обратное воздействие: окружающая среда, социально-экономические условия общественной жизни определяют состояние населения.

Наиболее интересные результаты демографического анализа могут быть получены в том случае, когда население рассматривается в двух внутренне взаимосвязанных аспектах: на макро- и микроуровне. Именно на пересечении индикаторов популяционного развития и индивидуального функционирования человека проявляются механизмы формирования конкретных форм жизнедеятельности и моделей жизненного потенциала.

По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию на 14 октября 2010 г., численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн человек. По сравнению с переписью населения 2002 г. численность населения уменьшилась на 2,3 млн человек, в том числе в городских населенных пунктах – на 1,1 млн чело- век, в сельской местности – на 1,2 млн человек. Российская Федерация занимает 8-е место в мире* по численности населения после Китая (1335 млн человек), Индии (1210 млн человек), США (309 млн человек), Индонезии (238 млн человек), Бразилии (191 млн человек), Пакистана (165 млн человек) и Бангладеш (147 млн человек).

Потеря людских ресурсов независимо от характера и конкретных причин как в количественном так и в качественном отношении, становится не только внутриполитической, но и геополитической проблемой. Она трансформируется в угрозу национальной безопасности страны, и главное состоит в том, что в современных условиях интенсивных процессов глобализации человеческий интеллектуальный потенциал как ресурс общества не имеет никаких способов замещения. Прогресс страны, как и каждого ее региона, не может оцениваться иначе, чем с позиции состояния населения. При этом ценность имеет каждая личность, каждый человек, каждая жизнь.

Ряд регионов мира, в первую очередь Европа, начинают терять население. По прогнозам ООН, к 2050 г. население Европы сократится с 728 млн человек до 554 млн (при предположении, что СКР составит 1,6 ребенка). В наши дни этот показатель составляет 1,4 ребенка. Проблемы снижения рождаемости, которые являются в значительной мере определяющими для достижения «нового» демографического равновесия, оказываются наряду с процессами демографического старения в центре внимания экономически развитых стран. Так, среди 47 стран мира, правительства которых считали, что рождаемость в их государствах низка, 85% проводили в 2009 г. активную демографическую политику.

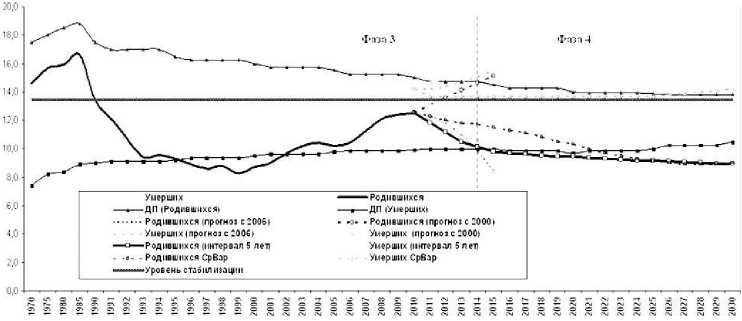

Для того, чтобы понять, как будут изменяться индикаторы смертности и рождаемости, было построено несколько прогнозов. Оценки числа родившихся и числа умерших осуществлены на основе подбора функции с учетом ошибки аппроксимации для каждого региона России. Полученные результаты для России в целом приведены на рис. 3.

Также представлены теоретические границы демографического перехода для России и среднего варианта прогноза Росстата.

Для показателей рождаемости и смертности использованы различные прогнозы (см. таблицу):

-

1. Прогноз построен за период наблюдения, начиная с 1980 г.;

-

2. Прогноз построен за период наблюдения, начиная с 2000 г.;

-

3. Прогноз построен за период наблюдения, начиная с 2006 г.

Выбор указанных периодов был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, начало текущего века характеризуется тенденцией неблагоприятных демографических процессов, которые испытали перелом в 2006 г., когда начинается незначительная положительная динамика. В 2009–2010 гг. произошло увеличение рождаемости примерно на 100–120 тыс. человек. Однако уровень депопуляции сохраняется и остается высоким.

Таким образом, для определения стадии демографического перехода в России необходимо рассматривать несколько вариантов прогнозов смертности и рождаемости (см. таблицу).

Рис. 3. Различные прогнозы числа родившихся и числа умерших до 2030 г. (в расчете на 1000 населения), ‰ и теоретические границы демографического перехода

Источник: расчеты авторов.

Таблица

Прогнозы числа родившихся и умерших до 2015 г. (в расчете на 1000 населения), ‰

|

Показатель |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

|

Родившихся (за весь период) |

12,5 |

14,3 |

15,3 |

16,4 |

17,6 |

18,8 |

|

Умерших (за весь период) |

14,2 |

13,7 |

13,3 |

12,8 |

12,2 |

11,6 |

|

Естественный прирост (за весь период) |

-1,7 |

0,6 |

2,0 |

3,6 |

5,4 |

7,2 |

|

Родившихся (прогноз с 2000 г.) |

12,5 |

13,1 |

13,6 |

14,1 |

14,6 |

15,1 |

|

Умерших (прогноз с 2000 г.) |

14,2 |

13,1 |

12,3 |

11,5 |

10,6 |

9,6 |

|

Родившихся (прогноз с 2006 г.) |

12,5 |

12,3 |

11,8 |

10,9 |

9,8 |

8,4 |

|

Умерших (прогноз с 2006 г.) |

14,2 |

14,2 |

14,4 |

14,7 |

15,1 |

15,6 |

|

Показатель |

2015 г. |

2020 г. |

2025 г. |

2030 г. |

|

Родившихся (весь период с интервалом 5 лет) |

9,8 |

9,4 |

9,2 |

8,9 |

|

Умерших (весь период с интервалом 5 лет) |

15,8 |

16,0 |

16,0 |

15,9 |

Прогнозирование, осуществленное методом аналитического выравнивания и построения эконометрических моделей (рис. 3), позволило предположить, что при сценарии сохранения положительной динамики возможна стабилизация воспроизводства населения. Теоретические расчеты, связанные с возможностью стабилизации населения и даже его роста, проводились и ранее. Например, в работе А.Ю. Шевякова «Факторы неравенства в экономической и демографической динамике и формирование новой социальной политики государства», опубликованной в 2008 г. Для 2009 г. уровень нулевого естественного прироста обеспечивается суммарным коэффициентом рождаемости, равным 1,85 по методике, предложенной В.Н. Архангельским.

Существует другое теоретическое направление в интерпретации демографического перехода, которое расходится с идеей гомеостатического регулирования и основывается на предпосылке об относительной независимости эволюции рождаемости от динамики смертности. Оба ком- понента воспроизводства населения связаны с социально-экономическими условиями, но механизмы этой детерминации в отношении смертности и рождаемости различны.

Специфика российских демографических процессов в том, что снижение рождаемости в России началось с более высокого уровня и позднее, чем в большинстве развитых стран. Запаздывание от европейских стран составляет в среднем 30–40 лет, а от Франции почти столетие. Именно поэтому имеются определенные особенности демографического перехода в России [5], которые состоят в следующем.

-

1. Высокая скорость изменения модели воспроизводства. Исходное, предпереходное состояние характеризовалось значительным уровнем смертности, прежде всего детской (326‰), т.е. 1/3 родившихся младенцев умирала, не дожив до года. До 15-летнего возраста не доживало более половины детей. Ожидаемая продолжительность жизни составляла 29 лет для мужчин и 31 год для женщин. Кроме того характерно очень раннее

-

2. Слабая выраженность демографического взрыва в результате одновременного снижения рождаемости и смертности. Падение рождаемости было следствием быстрой урбанизации. В начале XX в. доля городского населения в России составляла 12%, а в конце 1960-х годов достигла 70%. Одновременно свои плоды дала эпидемиологическая борьба, вакцинация детей, распространение медицинского обслуживания и т.д.

-

3. Политические, социальные и военные катаклизмы ХХ в. лишили Россию демографического выигрыша, который приносит большинству стран демографический переход. Они «поглотили» человеческие ресурсы. В результате, когда страна вышла из полосы катастроф, потенциал демографического роста был уже практически исчерпан.

вступление в брак, более половины которых заключалось в возрасте до 20 лет. В начале ХХ в. каждым 100 россиянкам необходимо было родить 530 детей, чтобы обеспечить простое замещение поколения родителей поколением детей, тогда как спустя всего 50 лет — достаточно 213.

Таким образом, очевидно, что во время демографического перехода коренным образом изменяется характер роста населения — происходит резкая трансформация от стремительного роста к стабилизированному населению предвидимого будущего. Поэтому понимание динамики и возможность смоделировать данный процесс высоко актуальны. Для теории и социальной политики существенное значение имеет интерпретация полученных показателей. Не прекращаются дебаты по вопросу возможности достижения целей новой демографической политики и параметров Концепции, наме- ченных в области рождаемости, смертности и миграции. Этим целям противостоят, как пишет Л.Рыбаковский [6. С. 4–10], три неблагоприятных обстоятельства.

Первое . В 1980–1990 гг. возникла «крутая» демографическая волна: в 1983–1987 гг. произошел взлет количества родившихся до 2,4–2,5 млн в год, а в 1996–2001 гг. их число резко упало до 1,2–1,3 млн. Это показывает, что к 2020 г. число женщин репродуктивного возраста значительно сократится. Для рождения 1,7 млн. детей потребуется увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,95. В ином случае ориентиры, установленные Концепцией, не будут достигнуты.

Второе . Постарение возрастной модели рождаемости, если оно продолжится, будет сдерживать рост рождаемости и не остановит процесс демографического старения.

Третье . За два десятилетия после распада СССР сократился миграционный потенциал России. К этому необходимо добавить, что снижается уровень репродуктивного здоровья россиян. На эти и ряд других факторов указывают многие исследователи. Однако выводы делаются различные.

Следует отметить, что наиболее существенным социальным фактором последствий демографического перехода является изменение возрастного состава населения. Если начало перехода сопровождается быстрым ростом молодого поколения, то в конце перехода происходит старение населения [7. С. 170–178]. Это приведет к глубоким изменениям семьи и отношения поколений, системы образования и социального страхования, всего набора цен- ностей, управляющих обществом предвидимого будущего. Изменение возрастного состава общества и установление новых соотношений между старшим и молодым поколением представляется основным результатом демографического перехода.

Таким образом, изучение и построение модели демографического перехода для обоснованного принятия решений в социальной и экономической политике государства имеет важное научное и практическое значение.

Прогнозы с помощью теоретической модели на основе расчетных показателей обнадеживают в том, что достижение стабилизации населения возможно. Однако фактическое демографическое состояние остро ставит вопрос о реальном преодолении «точки невозврата» и возможности сохранить и наращивать качество стареющего и сокращающегося населения [4, 8. С. 3–10]. От качества населения и его структуры зависит будущее страны и возможности успешной модернизации экономики и перевода ее на инновационный путь развития.