Демографический потенциал экономического развития Республики Коми

Автор: Попова Л.А.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Общественные науки

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются динамика численности населения Республики Коми и ее обусловленность миграционной и воспроизводственной компонентами; особенности половозрастной структуры населения и степень его экономической активности; уровень занятости ресурсов для труда и их профессиональ- ная компетентность; происходящие в этих характеристиках населения изменения и факторы, которые их определяют; вопросы подготовки кадров и со- ответствие ее структуры потребностям инновационного развития экономики.

Численность населения, тенденции миграции и естественного движения, половозрастная структура, экономическая активность населения, уровень и структура занятости, система профессионального образования

Короткий адрес: https://sciup.org/14992379

IDR: 14992379 | УДК: 314:331.5(470.13)

Текст научной статьи Демографический потенциал экономического развития Республики Коми

Возможности экономического развития региона во многом определяются особенностями формирования и использования ресурсов для труда. Переход к рыночным отношениям, который в Республике Коми произошел на фоне уже начавшегося сокращения численности населения и ограничения воспроизводственной базы ресурсов для труда, в условиях развернувшегося социально-экономического кризиса привел к еще более значительному ухудшению формирования ресурсов для труда. С другой стороны, глубокий спад производства, обусловленный недостаточно продуманными механизмами реформирования экономики, имел следствием крайне неэффективное использование трудового потенциала. Два десятилетия, характеризующиеся значительными изменениями в сфере производства и использования ресурсов для труда, требуют всестороннего анализа ситуации и выявления закономерностей, позволяющих оценить демографический потенциал экономического развития республики. В данной статье рассматриваются динамика численности населения Республики Коми за последние 20 лет, изменения его половозрастной структуры, степень экономической активности населения, уровень занятости и профессиональная компетентность ресурсов для труда, трансформация отраслевой структуры занятости, проблемы безработицы, а также вопросы соответствия структуры подготовки кадров потребностям развития экономики.

Демографическая ситуация в Республике Коми

Население Республики Коми, как и всего Российского Севера, во многом сформировалось за счет миграционного притока. Поэтому на протяжении длительного периода республика характеризовалась значительными темпами роста его численности. С конца 1980-х гг., после практически семикратного за 70 лет увеличения, здесь началось уменьшение численности населения.

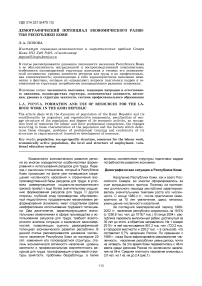

За последний межпереписной период 19892002 гг. население республики сократилось на 18,5% (с 1250,8 тыс. чел. до 1018,7 тыс.). В конце 2004 г. республика пересекла миллионный рубеж, достигнутый за 30 лет до этого, в обратном направлении. На 1 января 2010 г. в ней насчитывается 951,2 тыс. чел. (723,2 тыс. в городской местности и 228,0 тыс. – в сельской), что составляет 0,7% населения России. По сравнению с 1989 г., когда была зафиксирована максимальная численность, население республики уменьшилось почти на четверть. За это время Коми переместилась с 48-го места среди регионов России по численности населения на 54-е. Средняя плотность населения снизилась с 3,0 чел. на 1 кв. км до 2,4 (рис.1).

Рис. 1. Характеристика населения Республики Коми, 2008 г.

С 1987 г. для республики характерно отрицательное сальдо миграции. Т.е. если в целом по России миграционный обмен с новым зарубежьем практически наполовину компенсирует потери в численности населения от естественной убыли, то здесь, как и в других северных регионах, миграция, наоборот, вносит весьма весомый вклад в сокращение населения. Согласно нашим расчетам, за период между переписями 1989 и 2002 гг. миграция определила 98,4% общей убыли населения республики. Сокращение городского населения оказалось полностью обусловленным миграцией, в сельской местности на ее долю пришлось 80,8%.

Максимальные объемы миграционной убыли были зафиксированы в середине 1990-х гг., после чего наблюдается достаточно устойчивое снижение ее масштабов. Поэтому роль миграции в уменьшении населения республики заметно сократилась. За первые шесть лет после переписи 2002 г. она обусловила 71,9% сокращения численности населения: 82,6% убыли городского и 52,0 – сельского.

В свое время активный миграционный приток сопровождался значительным омоложением возрастной структуры населения республики и нарастанием мужского численного перевеса в трудоспособных возрастах, определившим преобладание мужчин в целом по населению. Миграционный отток, наоборот, обуславливает повышенные темпы постарения и постепенное выравнивание половых пропорций в трудоспособных возрастах. Большая роль в постарении населения «снизу» принадлежит и характерному для последних 20 лет уровню рождаемости, когда суммарный коэффициент рождаемости, бывший до этого в республике заметно выше показателя в целом по стране, опустился до среднероссийского уровня.

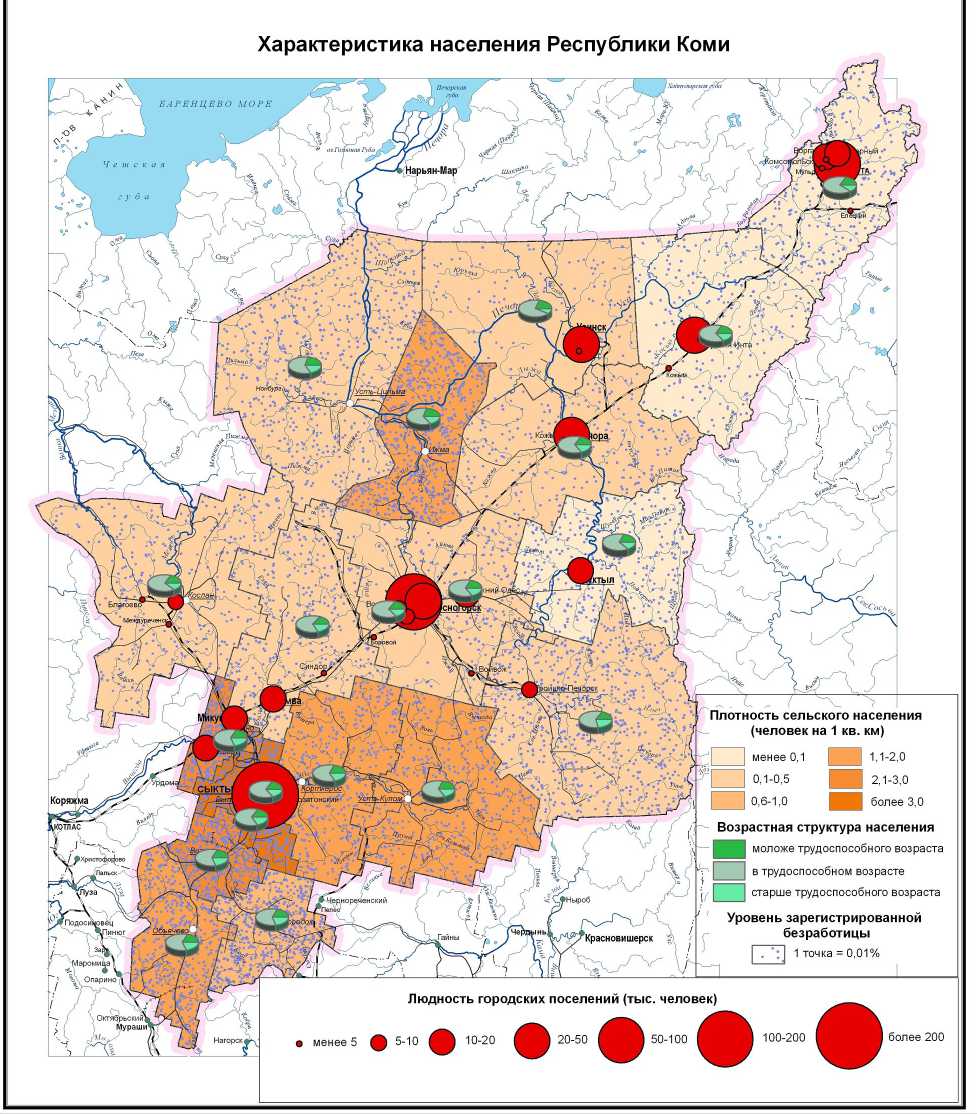

Естественная убыль населения началась в Республике Коми на год позже, чем в целом по стране, поскольку относительно молодая возрастная структура населения обеспечивает здесь более благополучный уровень общих демографических коэффициентов. Но если за период между переписями 1989 и 2002 гг. естественная убыль обусловила лишь 1,6% уменьшения населения республики, то за 16 лет депопуляции – с 1993 г. по 2008 г. – 18,7% общего снижения. Абсолютное значение естественной убыли за эти годы – 46,2 тыс. чел.: в городской местности 21,0 тыс., в сельской – 25,2 тыс. Это при том, что сельское население составляет менее 1/ 4 населения республики. В отдельные годы величина общего коэффициента естественной убыли сельского населения в несколько раз превышала значение городского показателя. Наиболее значительные объемы убыли наблюдались в середине 1990-х и начале 2000-х гг. Абсолютный годовой максимум был отмечен в 2003 г., когда общий коэффициент естественной убыли составил в республике -4,3 на 1000 чел. населения: на селе -9,8‰, в городской местности -2,6‰. После этого наблюдается сокращение масштабов убыли до -2,3‰ в 2009 г. в сельской местности и достижения положительного значения в городской (рис. 2).

Рис. 2. Динамика общего коэффициента естественного прироста (убыли) населения Республики Коми в 1990-2009 гг.

Возрастная структура населения

Возрастная структура населения Республики Коми довольно существенно отличается от общероссийской. Несмотря на повышенные в последнее время темпы постарения, она по-прежнему остается более молодой: средний возраст населения на начало 2009 г. составляет 36,4 лет (по России в целом – 38,8) [1].

За период между переписями 1989 и 2002 гг. в Коми произошли сокращение доли населения моложе трудоспособного возраста и прирост удельных весов населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного. Более значительное постарение населения – заметное сокращение доли детских возрастов и существенный рост удельного веса пенсионных возрастов – характерно для городского населения республики. В сельской местности, наоборот, заметнее выросла доля населения в трудоспособном возрасте.

После переписи 2002 г. тенденции межпереписного периода в целом сохраняются: происходит дальнейшее сокращение удельного веса населения моложе трудоспособного возраста и прирост в трудоспособном и возрастах старше трудоспособного. Однако в сельской местности за период с 9.10.2002 г. по 1.01.2009 г. доля старше трудоспособного возраста практически не изменилась, что свидетельствует о сохранении очень высокой смертности сельского населения в трудоспособных и ранних пенсионных возрастах. Тем не менее, сельское население по-прежнему характеризуется бóльшим процентом населения старше трудоспособного возраста (17,3 против 15,2% в городской местности) и меньшим – трудоспособного (64,4 против 67,9%). Доли детских возрастов, которые в 2008 г. в сельской местности проявили некоторую тенденцию к росту, различаются не столь заметно: 18,2% в составе сельского населения и 17,0% – городского.

Существенное уменьшение удельного веса детских возрастов и не очень значительное, особенно в сельской местности, увеличение удельного веса пенсионных привели к заметному сокращению уровня демографической нагрузки на трудоспособное население. За межпереписной период индекс демографической нагрузки снизился в республике с 611 на 1000 чел. в трудоспособном возрасте до 513, т.е. на 16,1%. В сельской местности сокращение было более значительным: на 17,2% (с 748 до 620) против 15,9% в городской (с 571 до 480). После переписи 2002 г. вплоть до 2006 г. наблюдалось дальнейшее снижение демографической нагрузки. Лишь в последние годы началось ее закономерное возрастание, обусловленное, прежде всего, достижением трудоспособного возраста малочисленными поколениями 1990-х гг. рождения. Последнее обстоятельство сопровождается также снижением численности репродуктивных контингентов, особенно в наиболее активных детородных возрастах, что определяет неблагоприят- ные в самой ближайшей перспективе тенденции рождаемости и, соответственно, дальнейшее сужение воспроизводственной базы ресурсов для труда. На начало 2009 г. демографическая нагрузка составила в Республике Коми 492 на 1000 чел. в трудоспособном возрасте (в городе 474, селе – 552). Тем не менее, ее уровень пока существенно ниже, чем по России в целом (590) и в Северо-Западном федеральном округе (577).

Уровень экономической активности населения и занятости ресурсов для труда

Уровень экономической активности населения и занятости ресурсов для труда оценивается на основе регулярно проводимых выборочных обследований населения по проблемам занятости. Согласно данным обследований, на протяжении 2000-х гг. уровень экономической активности населения Республики Коми составляет от 66,3 до 73,1% от общей численности населения в возрасте 15-72 года. Это заметно выше, чем по стране в целом (в 2000-2008 гг. от 64,2 до 67,7%). По уровню экономической активности населения республика занимает в настоящее время приблизительно 16-ю ранговую позицию среди регионов России, а в Северо-Западном федеральном округе – 4-е место после Вологодской и Мурманской областей и Санкт-Петербурга.

В 2008 г. численность экономически активного населения в возрасте 15-72 года, предлагающего свои услуги на рынке труда, составила в республике 569,8 тыс. чел., или 73,1% от общей численности населения этого возраста [2]. При этом в трудоспособном возрасте экономически активными являются 81,4% населения: в городской местности 82,4%, в сельской – 78,3. Следует отметить, что 17,6% экономически неактивного населения в трудоспособном возрасте в составе городского населения во многом представлены обучающимися в дневных учебных заведениях. В то же время 21,7% экономически неактивного населения в рабочих возрастах в сельской местности, где практически нет профессиональных учебных заведений, характеризует чрезвычайно высокую долю так называемых отчаявшихся найти работу и отражает высокий уровень перехода на селе застойной безработицы в экономическую неактивность населения. Безусловно, это одно из самых тяжелых последствий деградации сельского и лесного хозяйства на севере России.

Выявлению уровня и структуры занятости были посвящены также некоторые вопросы программы Всероссийской переписи 2002 г. [3, 4], позволившие дать наиболее достоверную и точную характеристику занятого населения страны, которую можно рассматривать как итог трансформации занятости населения на протяжении 1990-х – начала 2000-х гг. и базовый уровень для ее дальнейшего анализа. Однако следует отметить, что результаты переписи не совсем сопоставимы с данными выборочных обследований по проблемам занятости, поскольку вопросы, касающиеся занятости, в переписи были адресованы населению в возрасте 15-64 года, в то время как выборочные обследования охватывают население 15-72 года. Кроме того, незначительный размер выборки в региональных обследованиях по вопросам занятости обуславливает наличие определен- ной доли ошибки в значениях показателей, полученных на основе выборочных обследований.

Численность населения, занятого всеми видами экономической деятельности, по данным переписи 2002 г., насчитывала в Республике Коми 461,8 тыс. чел. При этом лишь 2/ 3 населения трудоспособного возраста – 66,3% – были заняты в экономике. Занятость экономически активного населения оценивалась в 2002 г. по результатам выборочного обследования на уровне 90,8%. К этому моменту он уже значительно увеличился: тенденция роста уровня занятости, как и в целом по стране, наметилась в Республике Коми с 1999 г. В 2008 г. численность занятых (с учетом лиц занятых в домашнем хозяйстве производством товаров или услуг для населения) составила 528,2 тыс. чел. По сравнению с 1998 г. уровень занятости в составе экономически активного населения вырос с 82,4 до 92,7%. Это максимальный уровень занятости с начала рыночных преобразований.

Средний возраст занятого населения в 2002 г. составил 38,4 года. Более половины работающих приходились на возраста до 40 лет: около 1/ 4 занятых были моложе 30 лет, примерно столько же относились к возрастной группе 30-39 лет. Однако самая значительная доля занятого населения – около 1/ 3 – пришлась на десятилетнюю возрастную группу 40-49 лет. 13,1% работающих были в возрасте 50-59 лет, 1,8% – 60-64 лет. При этом свыше половины отраслей экономики характеризовались средним возрастом работающих, превышающим медианный возраст всего занятого населения. В период после переписи средний возраст занятых имеет некоторую тенденцию к снижению, в то же время большинство видов экономической деятельности по-прежнему отмечается значительным постарением кадров.

Почти 80% занятого населения республики, согласно переписи, имели профессиональное образование. Свыше половины из них – среднее профессиональное образование, около 1/ 4 характеризовались высшим и послевузовским уровнем образования, более 1/ 5 части являлись выпускниками профессиональных учебных заведений начального звена. Однако почти 60% неквалифицированных рабочих республики в 2002 г. отметили, что имеют профессиональное образование. Причем около 7% из них имели высшее и послевузовское образование, более половины – среднее специальное образование, и почти 40% окончили профессионально-технические училища. Эти цифры свидетельствуют о крайне неэффективном использовании заметной (более 10%) категории занятого населения.

Через шесть лет обследование по вопросам занятости показало сходный уровень профессиональной подготовки занятого населения. В 2008 г. профессиональное образование имеют 79% занятых. При этом более 30% из них имеют высшее и незаконченное высшее образование. Однако наблюдается ухудшение подготовки кадров среднего уровня: удельный вес лиц со средним специальным образованием сократился среди занятых с профессиональной квалификацией до 35%, а доля специалистов с начальным профессиональным образованием увеличилась до 34%.

О некотором ухудшении профессиональноквалификационного состава работающих свидетельствуют и изменения в структуре занятости по видам занятий. В 2002 г. более 1 / 3 занятого населения республики приходилось на специалистов среднего и высшего звена и руководителей, примерно столько же составляли квалифицированные рабочие, около 15% занятых являлись работниками сферы обслуживания и более 10% занятых относились к неквалифицированным ресурсам труда. После переписи в разрезе групп занятий – сокращается доля специалистов, в то время как удельный вес неквалифицированных ресурсов труда, наоборот, увеличивается.

Трансформация отраслевой структуры занятости

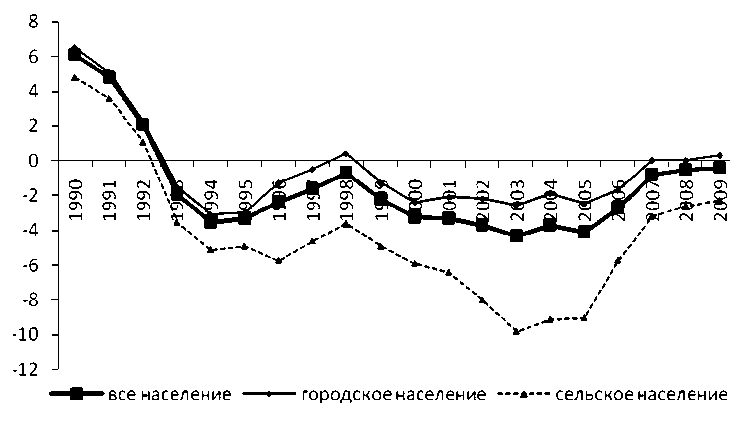

По данным переписи 2002 г., максимальное количество рабочих мест населению республики предоставляли транспорт и связь; добыча полезных ископаемых; образование; оптовая и розничная торговля и ремонт предметов личного пользования. Каждый из этих видов деятельности обеспечивал работой более 10% занятого населения республики. Обрабатывающие производства; здравоохранение и предоставление социальных услуг; государственное управление и обязательное социальное обеспечение; сельское и лесное хозяйство – охватывали от 7,5 до 8,5% занятого населения республики. От 5 до 7% занятого населения республики относились к строительству и предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. По 3,5-4% – были заняты в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды и операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг. Около 1-2% занятых работали в гостиницах и ресторанах и занимались финансовой деятельностью.

После переписи 2002 г. в отраслевой структуре занятых Республики Коми произошли достаточно заметные изменения. Оптовая и розничная торговля заняла 1-ю позицию в ранжированном ряду отраслей, переместившись с 4-го места. Существенно улучшили ранговые позиции операции с недвижимым имуществом (переместившись с 12-го на 7-е место), а также государственное управление (перейдя с 7-го на 5-е место) и обрабатывающие производства (с 5-го на 4-е). Добыча полезных ископаемых, наоборот, заметно ухудшила свою позицию, перейдя со 2-го места, которое она занимала на всем протяжении 2002-2007 гг., сразу на 6-е. Здравоохранение, сельское и лесное хозяйство и предоставление услуг понизили ранговые позиции, соответственно, с 6-го на 8-е место, с 8-го на 10-е и с 10-го на 12-е. Образование формально сохранило

Финансовая деятельность Гостиницы и рестораны Операции с недвижимым имуществом Производство электроэнергии, газа и воды Предоставление услуг Строительство Сельское и лесное хозяйство, охота Государственное управление Здравоохранение, социальные услуги Обрабатывающие производства Оптовая и розничная торговля Образование Добыча полезных ископаемых Транспорт и связь

свое место за счет значительного понижения ранга добычи полезных ископаемых (рис. 3).

Оценивая структурные сдвиги, пока рано делать вывод о том, что отраслевая структура занятости в республике стабилизировалась и отвечает потребностям спроса населения на продукты и услуги, в то время как в целом по России стабилизация отраслевой структуры занятости населения, по оценкам исследователей, произошла еще в начале 2000-х гг. [5].

В то же время рост численности и доли занятых в обрабатывающих производствах и улучшение их ранговой позиции в ранжированном ряду видов экономической деятельности позволяют утверждать, что процесс деиндустриализации, по-види-мому, уже прошел свою нижнюю точку. Однако снижение занятости в добыче полезных ископаемых и значительное понижение ранговой позиции этой отрасли для региона с преимущественно сырьевой специализацией экономики следует оценить как весьма неблагоприятную тенденцию.

Значительное снижение численности и удельного веса занятых в сельском и лесном хозяйстве и понижение ранговой позиции этой отрасли свидетельствуют о продолжающемся процессе деграда-

■ 200’

Рис. 3. Структурные сдвиги в отраслевой занятости населения, тыс. чел.

ции сельского и лесного хозяйства, который имеет следствием не только значительные масштабы безработицы сельского населения, но и высокую степень перехода селян трудоспособного возраста в категорию экономически неактивного населения, а также сохранение чрезвычайно высокой преждевременной смертности сельского населения.

Уменьшение численности и доли занятых, а также понижение ранговых позиций образования и предоставления услуг во многом связаны с длительным демографическим кризисом и значительным сокращением населения республики. Происходящее параллельно с этим повышение уровня занятости и ранговых позиций торговли и операций с недвижимостью, а также рост числа и процента работающих в гостиницах и ресторанах демонстрируют, что главный структурный сдвиг 1990-2000-х гг., а именно увеличение доли занятых в отраслях непроизводственной сферы, в последние годы обеспечивается в основном за счет отраслей рыночной экономики, развитие которых определяется ростом платежеспособного спроса населения.

Динамика уровня и структуры безработицы

Самым негативным последствием кризиса занятости является вынужденная незанятость трудоспособного и желающего работать населения. Особенно когда она принимает длительную и застойную формы, со временем приводящие к депрофессионализации, потере трудовой мотивации, к стадии экономической неактивности.

Наиболее достоверно степень диспропорции между спросом и предложением на рынке труда отражает уровень общей безработицы, т.е. число безработных по определению Международной организации труда, рассчитанное в процентах от численности экономически активного населения. В соответствии с методологией МОТ, безработным признается любой, кто на данный момент не имеет работы, ищет работу и готов приступить к ней. Численность таких безработных, так же как и численность экономически активного населения, оценивается органами Росстата на основе выборочных обследований домохозяйств по проблемам занятости населения.

В течение 1992-1998 гг. в Республике Коми наблюдался быстрый рост числа безработных: к 1998 г. их общая численность достигла почти 100 тыс. чел., что составило 17,6% экономически активного населения республики. По России в целом уровень общей безработицы в 1998 г. был заметно ниже – 13,2%. Начавшийся в 1999 г. рост уровня занятости сопровождается тенденцией уменьшения численности безработных и снижения уровня общей безработицы. Хотя это снижение происходит не вполне последовательно, а лишь в форме тенденции, тем не менее, к 2008 г. количество безработных сократилось в республике по сравнению с 1998 г. почти в два с половиной раза, составив 41,6 тыс. чел. Соответственно, уровень общей безработицы снизился до 7,3%.

В сельской местности уровень безработицы почти в два раза выше, чем в городах: 10,5% экономически активного населения против 6,3% (2008 г.). Вследствие скудости рынка рабочих мест длительная безработица на селе в значительной степени переходит в стадию экономической неактивности, которая охватила уже более 20% сельских жителей трудоспособного возраста. Наиболее депрессивные в плане занятости – Троицко-Печорский район, северные (Ижемский и Усть-Цилемский) и южные сельские районы. Они отличаются как высокими уровнями зарегистрированной безработицы, так и значительной нагрузкой на заявленные предприятиями вакансии. Самая благоприятная ситуация сложилась в Сыктывкаре и Ухте, характеризующихся не только низкими уровнями безработицы, но и количеством свободных рабочих мест, достаточным для обеспечения работой всех желающих – очевидно, что безработица имеет здесь структурный характер.

Как и в целом по стране, безработица в большей степени типична для молодых людей, поскольку молодежь с ее недостаточным, с точки зрения работодателя, трудовым опытом представляет одну из малоконкурентных групп на рынке труда. При этом в 2008 г. в республике произошло заметное увеличение молодежного сегмента безработи- цы. Доля молодежи в возрасте 15-29 лет в числе занятых составляет 27%, а в составе безработных достигла 50%. В целом по экономически активному населению уровень общей безработицы – 7,3%, среди молодежи – 12,7. Особенно тяжела ситуация с молодежной безработицей в сельской местности, где в последнее время практически не создаются новые рабочие места. Среди сельской молодежи уровень безработицы составляет 13,5%. Выше среди молодежи и уровень зарегистрированной безработицы: ежегодно более 30% зарегистрированных безработных составляет молодежь в возрасте до 30 лет.

В числе зарегистрированных безработных более 60% традиционно составляют женщины. Однако это, главным образом, является следствием того, что в случае вынужденной незанятости женщины чаще и охотнее, чем мужчины, используют возможности службы занятости: как с целью поиска подходящей работы, так и с целью оформления легитимного перерыва в работе. В то же время уровень общей безработицы, вопреки распространенному мнению, у женщин ниже, чем у мужчин: так, в 2008 г. он составил 6,8% по сравнению с 7,8 – у мужчин. С другой стороны, у женщин традиционно ниже и уровень занятости: в 2008 г. всеми видами экономической деятельности были заняты 64,1% женщин 15-72 лет по сравнению с 71,8% мужчин соответствующего возраста. Это обусловлено довольно высоким уровнем экономической неактивности женщин: более 30% женщин 15-72 лет (в том числе практически 20% женщин трудоспособного возраста) в 2008 г. относились к экономически неактивному населению. Среди мужчин соответствующие цифры составляют 22 и 17%. Однако повышенная экономическая неактивность женщин во многом связана с большим по сравнению с мужчинами удельным весом обучающихся в дневных учебных заведениях, а также занятых ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми и больными родственниками.

Общая безработица в Коми, как и прежде, заметно выше, чем по России в целом. Так, в 2008 г. соответствующие цифры составили 7,3 и 6,3%. В то же время уровень зарегистрированной безработицы, который на протяжении 1990-х гг. значительно превышал среднероссийский, за период с 1998 по 2008 г. сократился с 6,3% экономически активного населения до 2,2% и практически сравнялся с показателем в целом по стране.

Одним из наиболее перспективных направлений снижения уровня безработицы считается предпринимательская активность населения и развитие малого бизнеса. На момент проведения переписи подавляющее большинство занятого населения республики работали по найму. Лишь 3,7% занятых в экономике сами создавали рабочие места. Эта цифра существенно ниже, чем по России в целом (5,3%). При этом более половины из них относятся к самозанятым, и только 1,7% занятых создавали рабочие места не только для себя и членов своих семей, но также и других представителей экономически активного населения. Обследование 2008 г. выявило аналогичные цифры.

Уровень безработицы тесно коррелирует с уровнем образования населения. Согласно обсле- дованию 2008 г. у лиц, не имеющих полного среднего образования, уровень безработицы составляет 18%, а с законченным средним образованием – 11. Среди населения, имеющего профессиональную подготовку, уровень безработицы еще ниже: 3 и 4% среди лиц со средним и высшим профессиональным образованием, соответственно. Если среди занятого населения профессиональное образование имеют почти 80%, то среди безработных – лишь 60. При этом большая часть безработных с наличием профессионального образования (60%) характеризуется начальным уровнем профессиональной подготовки. Таким образом, одним из главных факторов стабильной занятости и успешного трудоустройства в случае потери работы является повышение конкурентоспособности на базе высокого образовательного и профессиональноквалификационного уровня.

Система профессионального образования республики

Система профессионального образования представлена в республике сетью учреждений высшего, среднего, начального и дополнительного профессионального образования. В ней действуют 19 государственных и 8 негосударственных ВУЗов с обучением по 19 группам специальностей и направлений подготовки, 33 государственных и 6 негосударственных учреждений среднего профессионального образования с подготовкой специалистов также по 19 группам специальностей и 27 государственных дневных учреждений начального профессионального образования с обучением по профессиям для 9 видов экономической деятельности. Профессиональная подготовка рабочих кадров осуществляется также учреждениями и организациями, которые не входят в систему профессионального образования: это отраслевые учебные центры, учебно-курсовые комбинаты, учебные подразделения крупных предприятий и др.

В настоящее время в республике разработан и реализуется комплекс мероприятий по реформированию системы профессионального образования, в том числе по реструктуризации сети учреждений профессионального образования, главными ориентирами которого являются учет изменений демографической ситуации в регионе и максимальное удовлетворение текущих и перспективных потребностей отраслей экономики в квалифицированных кадрах. Путем объединения профильных учебных заведений созданы четыре ресурсных центра по отраслевому принципу: по подготовке рабочих для угледобывающей отрасли, нефтедобывающей и газовой, отраслей транспорта и социального обслуживания, лесной отрасли. В перспективе планируется создание ресурсного центра для строительной отрасли. Ресурсные центры осуществляют тесное взаимодействие с предприятиями, что помогает им в получении специалистов необходимой квалификации и уровня подготовки, а выпускникам гарантирует трудоустройство. Особое внимание в ходе реформирования системы профес- сионального образования уделяется оптимизации перечня профессий через сокращение приема подготовки по мало востребованным профессиям и открытие новых направлений в соответствии с перспективами социально-экономического развития республики. Таким образом, система профессионального образования Республики Коми в целом соответствует сложившейся на сегодняшний момент отраслевой структуре экономики и не является лимитирующим пунктом для ее инновационного развития.

Подытоживая вышеизложенное, можно сказать, что формирование и использование ресурсов для труда Республики Коми характеризуются:

-

• нарастающим сужением демографической базы воспроизводства ресурсов для труда;

-

• существенным уровнем вынужденной незанятости населения при его высокой экономической активности;

-

• низкой экономической активностью сельского населения трудоспособного возраста вследствие перехода застойной безработицы в стадию экономической неактивности;

-

• довольно высоким уровнем профессионального образования кадров и недостаточной степенью его использования;

-

• ухудшением в последние годы качественного состава работающих: сокращением доли специалистов и возрастанием удельного веса неквалифицированных ресурсов труда;

-

• постарением кадрового состава ряда отраслей;

-

• завершением деиндустриализации занятости в условиях незаконченности процесса трансформации отраслевой структуры занятых;

-

• соответствием, в целом, структуры подготовки кадров, в том числе и высококвалифицированных, потребностям экономического развития республики при существующей отраслевой структуре занятости.

Список литературы Демографический потенциал экономического развития Республики Коми

- Численность населения по полу и возрасту на 1 января 2009 г.//Стат. бюллетень № 48-56-47/5. Сыктывкар: Терр. орган Федер. службы гос. статистики по Республике Коми, 2009.

- Основные итоги обследования по проблемам занятости в Республике Коми за 2008 г.//Стат. бюллетень № 47-90-78/02. Сыктывкар: Терр. орган Федер. службы гос. статистики по Республике Коми, 2009.

- Занятия населения//Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: В 14 т./Федер. служба гос. статистики; Т.9. М.: ИИЦ «Статистика России», 2005. 347 с.

- Занятое население по видам экономической деятельности//Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: В 14 т./Федер. служба гос. статистики; Т.8. М.: ИИЦ «Статистика России», 2005. 614 с.

- Бреев Б.Д. Современные тенденции развития занятости населения//Экономическая наука современной России, 2005. № 1. С.83-92.