Демографическое развитие немецких колоний Санкт-Петербургской губернии в конце XIX – начале XX в. (по данным метрических книг)

Автор: Исупов В.А., Кайряк А.А., Шайдуров В.Н.

Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik

Рубрика: Россия и мир

Статья в выпуске: 3 (85), 2025 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования является анализ демографических процессов в немецких колониях Санкт-Петербургской губернии в конце XIX – начале XX в. Объектом исследования выступают немецкие колонии региона, а предметом – динамика численности населения, половозрастной состав, рождаемость, смертность, миграционные процессы и факторы, влиявшие на демографическое поведение колонистов. В работе использованы данные метрических книг, переписей населения и других архивных источников, что позволило выявить ключевые демографические тенденции. Результаты исследования показали, что в начале XX в. наблюдался демографический подъём, однако Первая мировая война и эпидемии привели к значительному снижению рождаемости и росту смертности. Особое внимание уделено младенческой смертности, которая достигала 60% в отдельные годы, а также социально- сословной трансформации колонистов, эволюционировавших от аграрного общества к более разнородной структуре. Научная новизна работы определяется комплексным анализом демографических процессов в немецких колониях, что дополняет существующие исследования по истории колонизации и миграции в России. Практическая значимость исследования состоит в возможности применения его результатов историками, демографами и социологами для изучения адаптации этнических меньшинств, межэтнических отношений и влияния колоний на развитие региона.

Немецкие колонии, Санкт-Петербургская губерния, демография, рождаемость, смертность, миграция, колонисты, метрические книги

Короткий адрес: https://sciup.org/149149217

IDR: 149149217 | DOI: 10.54770/20729286-2025-3-190

Текст научной статьи Демографическое развитие немецких колоний Санкт-Петербургской губернии в конце XIX – начале XX в. (по данным метрических книг)

Немецкие колонии Санкт-Петербургской губернии представляют собой уникальный феномен в истории Российской империи, отражающий сложные процессы миграции, адаптации и взаимодействия культур. Если в первой половине XIX в. колонии демонстрировали устойчивый демографический рост и социальную стабильность, то к концу столетия их развитие стало подвергаться значительным изменениям под влиянием экономических, политических и социальных факторов. Изучение демографических процессов в немецких колониях в конце XIX – начале XX в. позволяет не только раскрыть внутреннюю динамику этих сообществ, но и понять их роль в контексте трансформаций Российской империи накануне глобальных потрясений.

В конце XIX – начале XX в. Российская империя переживала значительные социально-экономические и демографические изменения, которые нашли отражение в развитии национальных меньшинств, включая российских немцев. Изучение демографического развития немецких колоний в указанный период представляет особый интерес, так как позволяет раскрыть не только внутренние процессы, происходившие в общинах, но и их взаимодействие с окружающим социумом в условиях модернизации страны.

Основу работы составили материалы из фондов Российского государственного исторического архива (РГИА), Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) и Научного архива Русского географического общества (НА РГО). В первую очередь, нами были использованы данные из метрических книг

Ново-Саратовского, Стрельнинского и других лютеранских приходов за 1894 – 1915 г. Были использованы персональные данные из следующих разделов: рождаемость, смертность, причины смерти, а также социальный и семейный статус умерших. Использование этих источников позволило провести детальный анализ и сделать достоверные выводы о демографических процессах в немецких колониях.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью более глубокого понимания роли немецких колонистов в демографической и социальной истории региона. Хотя отдельные работы уже затрагивали данную тему, ряд аспектов, включая динамику численности населения, трансформацию его половозрастного состава, миграционные тенденции и воздействие государственной политики на жизнь колоний в конце XIX – начале XX в., остаются малоисследованными. Это обуславливает необходимость дальнейшего анализа.

***

Изучение демографических процессов в немецких колониях Санкт-Петербургской губернии развивалось неравномерно и отражало общие тенденции исторической науки в России. В дореволюционный период внимание исследователей было сосредоточено преимущественно на экономической роли колонистов, тогда как демографические аспекты оставались на периферии научного интереса. Работы П.И. Кёппена1 и Г.Г. Писаревского2 заложили основу для изучения немецких колоний, но их труды охватывали более ранний период и не рассматривали специфику демографических изменений на рубеже XIX – XX в.

Советская историография долгое время игнорировала этнические аспекты колонизации, делая акцент на классовых противоречиях. Лишь в 1970–1980-е гг. появились первые специальные исследования, посвященные демографии немецкого населения. Работа Н.В. Юхнёвой3 о немцах Петербурга во второй половине XIX – начале XX в. стала важным шагом в изучении городских немецких общин, однако сельские колонии губернии оставались недостаточно исследованными. При этом демографические процессы в немецких колониях рассматривались преимущественно в контексте общего развития петербургских немцев, что оставляло за рамками внимания региональную специфику.

Постсоветский период ознаменовался значительным ростом интереса к истории российских немцев. Исследования Е.В. Бахмутской4 и И.В. Черказьяновой5 расширили представления о социальной структуре колоний, включая анализ семейных отношений и возрастной стратификации. Особого внимания заслуживают работы Г.Н. Фаузер и В.В. Фаузер6, которые ввели в научный оборот новые 191

демографические данные и разработали методику анализа естественного движения населения в немецких общинах.

Современные исследования, такие как статья В.Н. Шайдурова и Н.А. Осипова «Немцы Санкт-Петербурга в 1860-х – 1914 гг.: численность, размещение, хозяйственные занятия»7, демонстрируют комплексный подход к изучению демографических процессов. Авторы не только анализируют статистические данные переписей, но и рассматривают влияние социально-экономических факторов на воспроизводство населения. Особую ценность представляет их анализ половозрастной структуры и профессиональной занятости как факторов демографического поведения.

Существенный вклад в разработку темы внесла работа А.А. Кай-ряк8, где на материалах метрических книг и ревизских сказок исследуется динамика численности и структуры населения немецких колоний Санкт-Петербургской губернии в первой половине XIX в. Полученные результаты создают основу для сравнительного изучения демографических процессов в более поздний период – конце XIX – начале XX в.

Таким образом, современная историография демонстрирует переход от описательных исследований к комплексному анализу демографических процессов с учетом социальных, экономических и политических факторов. Однако многие аспекты требуют дальнейшей разработки, особенно с привлечением новых архивных источников и междисциплинарных подходов.

***

Демографические процессы в немецких колониях Санкт-Петербургской губернии в конце XIX – начале XX в. представляют значительный интерес для исследования, поскольку отражают не только естественное воспроизводство населения, но и влияние социально-экономических, политических и эпидемиологических факторов. Анализ рождаемости позволяет выявить ключевые тенденции, сезонные колебания, гендерные пропорции и региональные различия, которые были характерны для данной этноконфессиональной группы в условиях Российской империи.

Информация о численности немецкого населения в России начиная с XVIII в. была зафиксирована в официальных документах: с 1719 по 1858 гг. проводились ревизии, далее в рамках Всероссийских переписей населения 1897 г. и 1920 г. и последующих Всесоюзных переписей (с 1923 г. по 1989 г.).

В конце XIX – начале XX в. немецкие колонии продолжали появляться на территории Санкт-Петербургской губернии, несмотря на ужесточение политики в отношении немецких колонистов. На начало

XX в. в Санкт-Петербургской губернии было около 40 немецких колоний. Они появились в различных частях, таких как Маленькая вблизи Старой Рогатки, Ново-Александровская (1872 г.), Веселая колония недалеко от суконной фабрики Торнтона (1880 г.), Муринская (1889 г.), Волково около Каменки в 1892 г., Широкие места (1895 г.). Эти поселения являлись дочерними колониями и создавались для развития сельского хозяйства, промышленности и торговли. Они играли значительную роль в экономическом и культурном развитии региона.

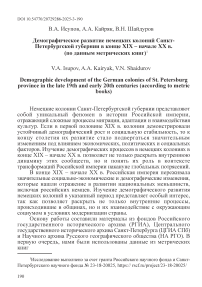

В 1871 г. в Санкт-Петербургской губернии проживало 3849 немецких колонистов9. Стоит отметить, что немецкие поселяне по-прежнему проживали в разных уездах (Санкт-Петербургский, Петергофский, Царскосельский, Шлиссельбургский. Ямбургский), в традиционных местах их проживания. Появлялись и новые поселения, например, Ов-цыно (проживал 171 колонист), Приютино (проживало 11 колонистов), Яненское (проживал 21 колонист)10.

С 1871 по 1897 гг. наблюдался разновеликий прирост колонистского населения в различных уездах Санкт-Петербургской губернии. Самый высокий прирост был зафиксирован в Шлиссельбургском уезде, где численность населения увеличилась на 336,45%, в то время как в Санкт-Петербургском уезде этот показатель составил всего 3,8% (см. рис. 1).

Рис. 1. Численность немецких колонистов в уездах Санкт-Петербург ской губернии в 1871 г. и 1897 г.

Источник: НА РГО. Ф. Р-108. Оп. 1. Д. 22; Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 37. С.-Петербургская губерния. СПб., 1903. 265 с.

Относительно большинства уездов отмечается резкий рост населения колоний. Подобное явление, на наш взгляд, следует объяснить не фактическом приростом, а несовершенством учета населения, имевшего место до конца XIX в.: статистика не полностью учитывала население, что могло привести к недооценке реального прироста.

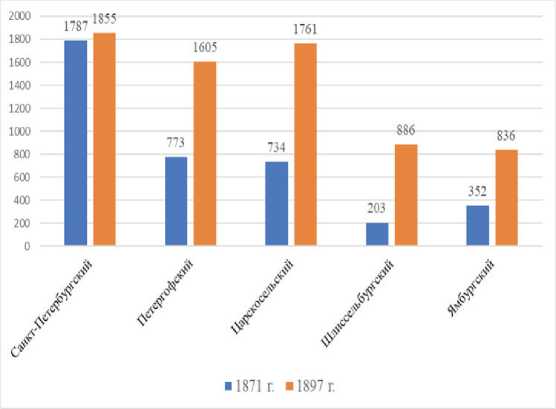

Первичные материалы метрических книг позволяют рассмотреть различные демографические явления, имевшие место в колониях. С 1894 по 1915 г. общее число зарегистрированных рождений в немецких колониях демонстрировало значительные колебания (см. табл. 1). Наибольший показатель пришелся на 1901 г. (481 ребенок) что, вероятно, связано с относительно стабильными социальноэкономическими условиями в преддверии грядущих кризисов. Однако к 1915 г. наблюдается резкое снижение рождаемости (на 50% по сравнению с 1901 г.), что объясняется влиянием Первой мировой войны: мобилизация мужского населения, сокращение количества браков, ухудшение условий жизни и рост смертности (Таблица 1).

Табл. 1. Количество новорожденных в немецких колониях Санкт-Петербургской губернии в конце XIX – начале XX в.

Год

|

Мальчиков (чел.) |

Девочек (чел.) |

Всего (чел.) |

|

|

1894 г. |

201 |

194 |

395 |

|

1899 г. |

201 |

211 |

412 |

|

1901 г. |

243 |

238 |

481 |

|

1913 г. |

145 |

119 |

264 |

|

1914 г. |

130 |

149 |

279 |

|

1915 г. |

134 |

106 |

240 |

Источник: ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. 1. Д. 8, 26, 40, 144, 166, 180.

При анализе уровня рождаемости нам следует обратить внимание на общий коэффициент рождаемости. При общей численности немцев-лютеран в Санкт-Петербургской губернии в 10,5 тыс. чел.11 этот показатель применительно ко второй половине 1890-х гг. составит 37,6 – 40,1%0.

Для Ново-Саратовского прихода на тот же период мы получим иные данные. При численности прихожан на 1896 г. в 4740 чел.12 применительно к 1894 и 1899 гг. он составил 43,1%0и 47,6%0соответ-ственно. Столь высокий показатель объясняется, в первую очередь, крещением в приходской церкви не только детей местных поселян, но и других лютеран, среди которых были уроженцы Санкт-Петербурга, других губерний и иностранцы. На 1899 г. доля последней группы составила более 6%. Наличие в Санкт-Петербургском уезде большого числа пришедших на заработки также находил отражение в общем коэффициенте рождаемости. Так, в 1893 г. на 130730 учтенных жителей13 пришлось 35622 рожденных или 272,5%014. Для Петергофского уезда с населением в 56306 чел.15 он составил 49,9%016

О том, что данные метрических книг Ново-Саратовки и Стрель-. ны содержат вполне достоверные сведения, свидетельствует сопоставление коэффициентов по некоторым религиозным сообществам Санкт-Петербургской губернии (см. табл. 2)

Табл. 2. Движение населения Санкт-Петербургской губернии за 1893 г.

|

Вероисповедание |

Численность, чел. |

Количество рождений |

Общий коэффициент рождений, %0 |

|

Лютеране |

120288 |

6636 |

55,2 |

|

Иудеи |

2248 |

380 |

169 |

|

Католики |

13982 |

943 |

67,4 |

Источник: Памятная книжка Санкт-Петербургской губернии на 1895 год. СПб., 1895. Часть III. С. 32-33; Статистика Российской империи. Т. XLI. Движение населения в Европейской России за 1893 г. СПб., 1897. С. 14-15.

Важным показателем благопристойности немецкого колонистского общества является число незаконнорожденных. В немецких колониях Санкт-Петербургской губернии в конце XIX – начале XX в. было характерно высокое соотношение законнорожденных детей. Почти все дети рождались в браке, и лишь в отдельных случаях были зарегистрированы исключения. Одним из таких исключений был случай, произошедший в 1899 г. в колонии Овцыно17, родители не состояли в официальном браке, и ребенок был рожден вне брачных уз. Такие случаи были редкими и отличались от общей тенденции высокой рождаемости детей в браке. Еще одним примером исключения является Среднерогатская колония, где в 1913 г.18 был зарегистрирован случай крещения незаконнорожденного ребенка. Крайне низкий уровень незаконнорожденных у немецких колонистов резко контрастировал с общеимперской картиной, которую фиксировали статистики конца XIX в. Так, в статистических справочниках отмечалось, что «из христианских вероисповеданий самый высокий процент незаконнорожденных дают протестанты»19.

Гендерная структура новорожденных . В большинстве исследуемых лет соотношение мальчиков и девочек оставалось близким к естественному балансу (50–51%), что соответствует общемировым демографическим закономерностям. Однако в отдельные периоды фиксировались аномалии:

-

• 1913 г. – преобладание мальчиков (54,9%);

-

• 1914 г. – увеличение доли девочек (53,4%);

-

• 1915 г. – снова рост числа мальчиков (55,8%).

Анализ более раннего периода (XIX в.) демонстрирует иные тенденции. В приморских немецких колониях Санкт-Петербургской губернии в начале XIX в. наблюдался относительный гендерный баланс среди новорожденных. Однако в последующие десятилетия прослеживается устойчивая тенденция: постепенное снижение доли рождаемости мальчиков (примерно на 1% каждые 20 лет) и соответствующее увеличение доли рождаемости девочек20.

Анализ распределения рождений по месяцам выявил выраженную сезонность:

-

• Пиковые периоды : декабрь (11,6%), апрель (10,8%) в 1901 г.; ноябрь (12,1%) и март (11,3%) в 1916 г.;

-

• Минимальные показатели : июнь и октябрь (по 6,0% в 1901 г.), сентябрь и декабрь (по 4,8% в 1916 г.).

Эти данные позволяют предположить связь рождаемости с сельскохозяйственным циклом: снижение числа зачатий в периоды интенсивных полевых работ (лето) и рост – в более спокойные зимние месяцы. Кроме того, традиционное заключение браков осенью могло способствовать весеннему всплеску рождений.

Уровень рождаемости в немецких поселениях напрямую коррелировал с численностью их населения. Наибольшее количество новорожденных регистрировалось в наиболее крупных и развитых колониях: Ново-Саратовка – стабильно высокие показатели (46–76 новорожденных/год), Кронштадт – лидер в 1894 г. (92 ребенка), но с последующим сокращением, Средняя Рогатка и Стрельнинская колония – устойчивые средние значения (20–40 рождений ежегодно). Малые колонии (Ораниенбаумская, Ковалево, Безбородкино) демонстрировали единичные случаи рождений (1–5/год), что указывает на их малочисленность.

Анализ возрастной структуры населения колоний в XIX в. выявляет характерные особенности: дети в возрасте 0-8 лет составляли около 30% населения, что свидетельствовало о высокой рождаемости; группа 9-15 лет – 20%; при этом основная масса колонистов (около 50%) находилась в трудоспособном возрасте 16-60 лет, тогда как доля лиц старше 60 лет не превышала 5 процентов. Такое распределение отражало традиционную модель воспроизводства, характерную для аграрных обществ. Семейная организация колонистов отличалась устойчивыми патриархальными чертами: преобладали многопоколенные семьи во главе с мужчинами 40-50 лет, включавшие супругу, взрослых сыновей с их семьями и многочисленных детей. Высокая доля детей младшего возраста (30% - 0-8 лет) сохранялась на протяжении всего изучаемого периода, что обеспечивало постоянный демографический рост.

Таким образом, рождаемость в немецких колониях Санкт-Петербургской губернии в конце XIX – начале XX в. характеризовалась цикличностью, обусловленной аграрным укладом жизни и сезонными факторами, региональной дифференциацией, где крупные колонии играли ключевую роль в воспроизводстве населения, а также влиянием внешних кризисов, таких как Первая мировая война, приведшей к демографическому спаду. Сохранение традиционной возрастной структуры и семейной организации в течение всего XIX в. создавало устойчивую основу для демографического развития, которое лишь в начале XX в. столкнулось с серьезными потрясениями.

Анализ брачной статистики немецких колоний позволяет выявить не только демографические тенденции, но и социальную стратификацию общин. В 1901 г. наибольшее количество браков было зарегистрировано среди поселян (крестьян-колонистов), что отражало аграрный характер большинства общин. За ними следовали мещане и ремесленники, тогда как браки с участием иностранцев встречались относительно редко – за исключением Кронштадта, где они составляли значительную долю.

Изучение смертности в немецких колониях Санкт-Петербургской губернии в конце XIX – начале XX в. позволяет раскрыть ключевые демографические закономерности, влияние эпидемий и социально-экономических потрясений. На основе анализа половозрастного состава, причин смерти и сословной принадлежности умерших выявляются особенности демографического поведения колонистов, а также последствия кризисов, таких как эпидемия холеры (1908– 1909 гг.) и Первая мировая война (1914–1918 гг.).

В Ново-Саратовском приходе, крупнейшем из исследуемых поселений, общее число смертей колебалось от 114 случаев в 1914 г. до 196 в 1908 г. Стрельнинский приход демонстрировал более скромные показатели – от 44 до 60 умерших ежегодно. Такие колебания были обусловлены как естественными демографическими процессами, так и внешними факторами - эпидемиями и социальными потрясениями. Особенно показателен 1908 г., когда в Ново-Саратовском приходе был зафиксирован абсолютный максимум смертности, что связано со вспышкой холеры, затронувшей все возрастные группы населения.

Возрастная структура умерших демонстрирует характерную для доиндустриальных обществ картину с высокой детской смертностью. В Ново-Саратовском приходе дети до 1 года составляли от 30% до 47% всех умерших, причем в отдельные годы, как например в 1899 г., их доля достигала почти половины от общего числа смертей (74 случая из 154). Столь высокие показатели младенческой смертности объясняются ограниченным доступом к медицинской помощи, распространением инфекционных заболеваний (коклюш, корь, скарлатина), а также сложными условиями выхаживания новорожденных. Второй уязвимой группой были пожилые люди старше 70 лет, чья доля в структуре смертности оставалась стабильно высокой на протяжении всего изучаемого периода.

Гендерный состав умерших в разных приходах имел существенные различия (см. табл. 3 и 4). В Ново-Саратовском приходе в большинстве лет преобладала мужская смертность (до 60,45 % в 1913 г.). Однако в 1899 и 1901 гг. наблюдалась обратная картина – женщины умирали чаще (51,63% и 57,53% соответственно). В Стрельнинском приходе, напротив, женская смертность в большинстве лет превышала мужскую, достигая 73,21% в 1914 г. Такое распределение могло быть обусловлено как особенностями возрастной структуры населения, так и спецификой заболеваний, более опасных для женщин.

Табл. 3. Половой состав умерших немецких колонистов в Новосаратовском приходе

|

Год |

Мужчин |

Женщин |

Всего умерших |

|

1894 |

94 (59.87%) |

63 (40.13%) |

157 |

|

1899 |

74 (48.37%) |

79 (51.63%) |

153 |

|

1901 |

62 (42.47%) |

84 (57.53%) |

146 |

|

1908 |

110 (56.12%) |

86 (43.88%) |

196 |

|

1909 |

87 (55.41%) |

70 (44.59%) |

157 |

|

1913 |

81 (60.45%) |

53 (39.55%) |

134 |

|

1914 |

62 (54.39%) |

52 (45.61%) |

114 |

|

1915 |

75 (50%) |

75 (50%) |

150 |

Источник: ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. 1. Д. 8, 26, 40, 144, 166,

Табл. 4. Половой состав умерших немецких колонистов в Стрельнинском приходе

|

Год |

Мужчин |

Женщин |

Всего умерших |

|

1894 |

23 (48.94%) |

24 (51.06%) |

47 |

|

1899 |

18 (33.96%) |

35 (66.04%) |

53 |

|

1901 |

30 (54.55%) |

25 (45.45%) |

55 |

|

1908 |

27 (61.36%) |

17 (38.64%) |

44 |

|

1909 |

24 (40%) |

36 (60%) |

60 |

|

1913 |

24 (46.15%) |

28 (53.85%) |

52 |

|

1914 |

15 (26.79%) |

41 (73.21%) |

56 |

|

1915 |

39 (65%) |

21 (35%) |

60 |

Источник: ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. 1. Д. 8, 26, 40, 144, 166, 180.

Имеющиеся в нашем распоряжении данные о примерной численности немецкого лютеранского населениях в обоих приходах позволяют нам рассчитать общий коэффициент смертности. Так, для Ново-Саратовского прихода его наивысший показатель пришелся на 1908 г. и составил 41,4%0. Для Стрельнинского прихода он пришелся на 1909 г. (50%0). Столь высокие коэффициенты обусловлены эпидемией холеры, которая охватила столицу и губернию в 1908 – 1909 гг.

Анализ причин смерти выявляет три основные группы: инфекционные заболевания, детская смертность и возрастные патологии. Среди инфекций доминировали холера, воспаление легких и тиф, причем их распространенность значительно возрастала в годы эпидемий. Так, в 1908-1909 гг. холера стала причиной 7-17% всех смертей в разных приходах. Детская смертность часто объяснялась такими причинами, как «родимчик» (судороги), коклюш и «слабость», что отражает недостаточный уровень медицинских знаний и практик того времени. Среди старшего поколения преобладали «старческая дряхлость», чахотка, туберкулез, и болезни сердца.

Особый интерес представляет влияние исторических событий на демографические показатели. Эпидемия холеры 1908-1909 гг. привела к резкому росту смертности, особенно среди детей и трудоспособного населения. Первая мировая война также оставила заметный след в демографической истории колоний - в 1915 г. наблюдается увеличение доли мужских смертей (до 65% в Стрельнинском приходе), что связано с мобилизацией и ухудшением условий жиз- 199

ни. Кроме того, в этот период появляются новые причины смерти, такие как гангрена и заражение крови, что отражает последствия военных действий.

Данные о смертности немецких колонистов за 1899 и 1908 г. позволяют проследить важные изменения в структуре заболеваемости и демографических тенденциях. В 1899 г. в Ново-Саратовском приходе было зарегистрировано 154 случая смерти, тогда как в меньшем по численности Стрельнинском приходе – 52 случая. К 1908 г. ситуация изменилась: в Ново-Саратовке число смертей возросло до 192, а в Стрельне, напротив, снизилось до 43.

Основными причинами смерти в оба периода оставались инфекционные и воспалительные заболевания. В 1899 г. в Ново-Са-ратовке чаще всего фиксировались случаи смерти от воспаления легких (14), чахотки (11), родимчика (15) и паралича (9). В Стрель-нинском приходе структура была схожей, но с меньшими абсолютными показателями. К 1908 г. картина несколько изменилась: резко возросло число смертей от воспаления легких (22 случая), чахотки (17) и появились новые причины – заражение крови и гангрена.

Особого внимания заслуживает эпидемиологическая ситуация 1908-1909 гг., когда началась эпидемия холеры, что отразилось в статистике (7 случаев в Ново-Саратовке и 4 – в Стрельне). Однако даже в этот период холера не стала основной причиной смертности, уступая другим инфекциям. Важными тенденциями стали рост хронических заболеваний (чахотка, паралич) и старческой смертности, а также снижение детской смертности от родимчика (с 15 до 2 случаев в Ново-Саратовке).

Сравнение двух колоний показывает, что, несмотря на разницу в абсолютных цифрах, структура причин смерти была схожей, с преобладанием инфекционных и легочных заболеваний.

Анализ данных позволяет выявить заметные различия в причинах смерти среди мужского и женского населения колоний. Мужчины значительно чаще погибали от внешних причин и профессиональных рисков – несчастных случаев (задавливание, утопление, производственные травмы) и инфекционных заболеваний, связанных с тяжелым физическим трудом и частыми контактами (воспаление легких, туберкулез). В 1908 г. в Ново-Саратовском приходе от воспаления легких умерло 22 чел., большинство из которых составляли мужчины трудоспособного возраста.

Женская смертность имела иной характер. Женщины чаще умирали от заболеваний репродуктивной системы (воспаление матки, послеродовые осложнения), а также от «слабости» и «истощения», что могло быть связано с частыми беременностями, тяжелым домашним трудом и недостаточным питанием. В 1899 г. в родах по- гибла 1 женщина в Ново-Саратовке, однако реальные цифры могли быть выше, так как многие случаи могли регистрироваться как «слабость» или «кровоизлияние». Особенно показательна высокая женская смертность в возрастной группе 20-40 лет, что коррелирует с активным репродуктивным периодом.

Также наблюдались гендерные различия в смертности от хронических заболеваний: мужчины чаще умирали от болезней сердца и паралича, женщины - от маразма и старческой дряхлости. Это может свидетельствовать как о биологических особенностях старения, так и о разном качестве жизни в пожилом возрасте. Примечательно, что детская смертность (особенно от родимчика и коклюша) была примерно равной для мальчиков и девочек, что указывает на отсутствие гендерной дискриминации в уходе за детьми. Эти гендерные особенности смертности отражают традиционное разделение социальных ролей и профессиональной деятельности в немецких колониях.

Таким образом, изучение смертности в немецких колониях Санкт-Петербургской губернии позволяет не только реконструировать демографические процессы в этой специфической этнической группе, но и проследить ее адаптацию к меняющимся историческим условиям. Высокая детская смертность, гендерные диспропорции и влияние эпидемий характерны для всей Российской империи того периода, однако в случае немецких колонистов эти процессы имели свои особенности, связанные с их правовым статусом, хозяйственной специализацией и культурной идентичностью.

***

Демографическое развитие немецких колоний Санкт-Петербургской губернии в конце XIX – начале XX в. представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных процессов, отражающих как общие закономерности демографического развития Российской империи, так и специфические особенности данной этнической группы. Проведенное исследование позволило выявить ключевые тенденции в динамике рождаемости и смертности, их возрастно-половой структуре, а также влияние на эти процессы внешних факторов – эпидемий, социально-экономических изменений и политических потрясений.

Проведенное исследование демографического развития немецких колоний Санкт-Петербургской губернии показало устойчивость традиционных моделей воспроизводства населения, сложившихся еще в первой половине XIX в. Несмотря на социально-экономические изменения рубежа веков, колонисты сохраняли характерные черты аграрного общества: высокую рождаемость, многопоколенные семьи, четкое разделение гендерных ролей.

Особенно показательным является сохранение традиционной возрастной структуры населения, где дети до 15 лет составляли около 50%, что обеспечивало постоянный демографический рост. Эта модель, сформировавшаяся в начале XIX в., оставалась стабильной вплоть до Первой мировой войны, демонстрируя устойчивость перед лицом модернизационных процессов.

Гендерные различия в смертности также отражали традиционный уклад жизни колонистов. Мужчины чаще погибали от профессиональных рисков и инфекций, связанных с тяжелым трудом, женщины - от последствий частых родов и домашних перегрузок. При этом детская смертность оставалась одинаково высокой для обоих полов.

Кризисы начала XX в. хотя и нарушили демографическое равновесие, но не смогли кардинально изменить сложившиеся веками модели воспроизводства. Это свидетельствует о глубокой укорененности традиционных ценностей и практик в жизни немецких колонистов, сохранявших свою идентичность в условиях меняющейся России.