Демографическое развитие России и Беларуси в XXI веке в контексте внедрения концепции активного долголетия

Автор: Калачикова Ольга Николаевна, Короленко Александра Владимировна, Боброва Анастасия Григорьевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 1 т.25, 2021 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты сравнительного анализа демографических процессов в России и Беларуси в первые 20 лет XXI века в контексте социально-экономических задач, диктуемых старением населения. Уровень демографической старости населения обеих стран свидетельствует об актуальности внедрения концепции активного долголетия, которая позволит обеспечить сохранение здоровья большей части населения и повысить ресурсный потенциал старшего поколения, с одной стороны, и качество их жизни, с другой. И Россия, и Беларусь после 2016 года вошли в новую волну депопуляции. Имея сходные половозрастную структуру и тенденции снижения рождаемости, роста ОПЖ они и в перспективе продолжат «стареть», причем с нарастанием глубины старости. Так как для Беларуси характерны более низкий суммарный коэффициент рождаемости (1,39 против 1,5 в России в 2019 году) и заметное снижение доли детей в возрастной структуре (с 20% в 2000 году до 17% в 2020 году), риски «старения снизу» для нее более высоки, в первую очередь за счет демографической нагрузки населением старших возрастов. С применением корреляционного анализа выявлены классы причин смертности населения, оказывающих наибольшее влияние на трансформацию возрастной структуры: в России это новообразования и болезни системы кровообращения, в Беларуси - болезни органов дыхания и системы кровообращения. Укрепление общественного здоровья, снижение предотвратимой смертности - задачи «компенсации» демографического старения первой очереди. Помимо сохранения и улучшения половозрастной структуры населения эффектом их реализации выступает здоровьесбережение до старших возрастов (измеряемое, например, ожидаемой продолжительностью здоровой жизни), т. е. увеличение ресурсного потенциала старших возрастных групп населения. Указанная задача требует системного исследования, предусматривающего разработку и внедрение актуальной концепции активного долголетия, которого можно достичь, сберегая и укрепляя здоровье каждого человека с рождения.

Старение населения, демографическое развитие, Россия и беларусь, концепция активного долголетия

Короткий адрес: https://sciup.org/147225383

IDR: 147225383 | УДК: 314.18 | DOI: 10.15838/ptd.2021.1.111.2

Текст научной статьи Демографическое развитие России и Беларуси в XXI веке в контексте внедрения концепции активного долголетия

Общее историческое прошлое, сходный общественно-политический и социокультурный уклад России и Республики Беларусь предопределили тот факт, что в конце XX – начале XXI столетия обе страны столкнулись со схожими тенденциями демографического развития, часть из которых приобрела характер демографических угроз. Одним из таких вызовов демографического развития выступает демографическое старение населения. Политика активного долголетия призвана преодолеть негативные последствия старения населения, главным образом за счет расширения ресурсных возможностей представителей старших поколений. В России уже предпринят ряд шагов в данном направлении (приняты Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения2, федеральный проект «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография»3, планируется принятие Концепции активного долголетия населения). В Республике Беларусь в конце

2020 года утверждена Национальная стратегия «Активное долголетие – 2030». Несмотря на различия в трендах политического и социально-экономического развития России и Беларуси, поиск инструментов внедрения концепции активного долголетия становится общей задачей для обоих государств, т. к. он будет способствовать их устойчивому развитию, повышению качества жизни «стареющего общества». Многогранность активного долголетия как категории, сочетающей в себе социальную, экономическую и физическую составляющие, не отменяет тот факт, что первостепенными (базовыми) его характеристиками выступают здоровье и продолжительность жизни. Невозможно говорить об активном долголетии и качественной жизни, не подразумевая при этом поддержание длительной и здоровой жизни у большей части населения.

По данным за 2019 год, в рейтинге 183 стран мира по ожидаемой продолжительности жизни при рождении (ОПЖ)

Республика Беларусь занимала 78 место (74,8 года), тогда как Россия находилась на 20 позиций ниже – на 98 месте (73,2 года; табл. 1 ). По величине данного показателя от лидеров рейтинга – Японии (84,3 года), Швейцарии (83,5 года), Республики Корея (83,3 года), Испании (83,2 года), Сингапура (83,2 года) – Беларусь отстает на 8 лет, Россия – на 10.

Одним из индикаторов активного долголетия выступает показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни (ОПЗЖ). По величине ОПЗЖ в 2019 году Беларусь занимала 72 место (66 лет), Россия, так же как и в случае с ОПЖ, располагалась в списке заметно ниже – на 97 месте (64,2 года). Отставание по показателю ОПЗЖ в сравнении с лидерами рейтинга – Японией (74,1 года), Сингапуром (73,6 года), Республикой Кореей (73,1 года), Швейцарией (72,5 года) и Кипром (72,4 года) – в обеих странах существенно (7 лет – в Беларуси, 9 лет – в России).

Внедрение политики активного долголетия – одно из решений задачи по адаптации общества и экономики к старению населения, потенциально имеющее долгосрочный эффект и расширяющее возможности для использования ресурсов «стареющего» общества. При этом успешность ее разработки и реализации на практике зависит от понимания как текущей демографической ситуации, так и тенденций, наблюдаемых в параметрах демографического развития на протяжении последних десятилетий. Данный факт определяет необходимость изучить особенности демографического развития России и Беларуси с позиции возможностей и барьеров на пути внедрения концепции активного долголетия.

Проблема общих и специфических демографических тенденций России и Беларуси поднималась в ряде исследований. А.Г. Злотников рассматривал тенденции и проблемы демографического развития Беларуси в

Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и ожидаемая продолжительность здоровой жизни в странах мира, 2019 год, лет

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и Национального статистического комитета Республики Беларусь. Анализируемый период – 2000–2020 гг.

Основные результаты

Численность населения, ее компоненты и динамика. За период с 2000 по 2020 год численность постоянного населения сократилась как в России (на 109 тыс. чел.), так и Беларуси (на 611 тыс. чел.; табл. 2 ). Однако, если не брать во внимание Республику Крым и г. Севастополь, вошедшие в состав РФ в 2014 году, убыль численности постоянного населения России оказалась более существенной (2464 тыс. чел.). Республика Беларусь за 2000–2020 гг. потеряла 6% своего населения, тогда как Российская Федерация (без учета Крыма и Севастополя) – 2%.

Урбанизация в Беларуси в первом двадцатилетии XXI века шла интенсивными темпами, превысившими рост доли городского населения в России: удельный вес городского населения увеличился на 8% против 2%. При этом, если в 2000 году доля городских жителей была выше в России – 73% против 70% в Республике Беларусь, то к 2020 году ситуация изменилась на противоположную – 75% в России против 78% в Беларуси.

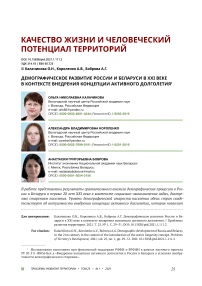

Динамика естественного прироста в России в рассмотренный период носила волнообразный характер. До 2012 года наблюдалась естественная убыль населения (рис. 1). С 2013 по 2015 год она сменилась естественным приростом, однако уже в 2016 году вновь была зафиксирована убыль населения, размеры которой продолжили нарастать с каждым годом и к 2019 году достигли 317,2 тыс. человек. На протяжении всего периода исследования в стране отмечался миграционный прирост жителей, но если до

Таблица 2. Динамика численности населения России и Беларуси в 2000–2020 гг. (на начало года)

|

Страна |

Год |

2020 год к 2000 году (+/-) |

||||||||

|

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

||

|

Численность населения, тыс. чел. |

||||||||||

|

Россия |

146890 |

143801 |

142834 |

146267 |

146545 |

146 804 |

146 880 |

146 880 |

146 781 |

-109 |

|

Беларусь |

10019 |

9697 |

9500 |

9481 |

9 498 |

9 505 |

9 492 |

9 475 |

9 408* |

-611 |

|

Удельный вес городского населения, % |

||||||||||

|

Россия |

73,1 |

73,1 |

73,6 |

74,0 |

74,1 |

74,3 |

74,4 |

74,6 |

74,7 |

+1,6 |

|

Беларусь |

70,0 |

71,8 |

74,5 |

77,3 |

77,6 |

77,9 |

78,1 |

78,4 |

77,6* |

+7,6 |

|

Удельный вес сельского населения, % |

||||||||||

|

Россия |

26,9 |

26,9 |

26,4 |

26,0 |

25,9 |

25,7 |

25,6 |

25,4 |

25,3 |

-1,6 |

|

Беларусь |

30,0 |

28,2 |

25,5 |

22,7 |

22,4 |

22,1 |

21,9 |

21,6 |

22,4* |

-7,6 |

|

* Предварительная численность населения на 1 января 2020 года с учетом итогов переписи населения 2019 года. Источники: Единая межведомственная информационно–статистическая система / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://fedstat.ru ; Население / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/naselenie-i-migratsiya/naselenie |

||||||||||

Россия

-861471 -844641

-1200000 -1000000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

^^ Естественный прирост/убыль

^^ Миграционный прирост/убыль

Общий прирост/убыль

Рис. 1. Компоненты численности населения России в 2000–2019 гг., чел.

Источники: Единая межведомственная информационно–статистическая система / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://fedstat.ru ; Численность и миграция населения Российской Федерации: бюллетень / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13283

2010 года его размеры не компенсировали масштабы естественной убыли, то в течение шести лет (с 2011 по 2017 год) он обеспечивал общий прирост численности населения. С 2018 года миграционный прирост вновь не компенсирует миграционную убыль, в результате чего наблюдается общая убыль населения России (-32,1 тыс. чел. в 2019 году).

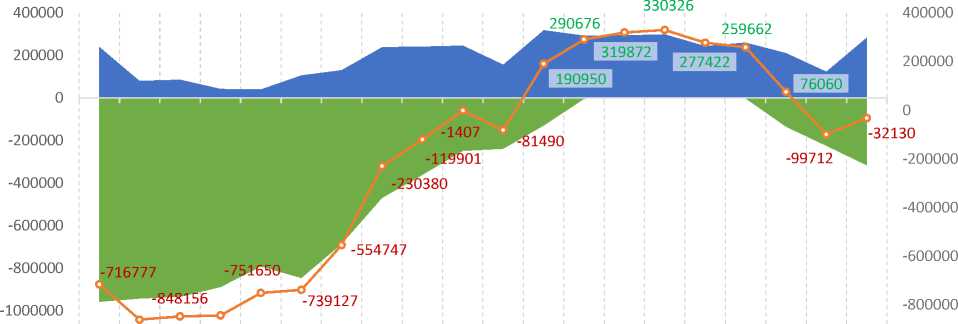

В Республике Беларусь на протяжении всего анализируемого временного проме- жутка отмечалась естественная убыль населения (рис. 2). Несмотря на тенденцию ее снижения в отдельные периоды (с 2003 по 2009 год, с 2011 по 2015 год), она так и не сменилась естественным приростом, а с 2016 года масштабы убыли снова начали нарастать, к 2019 году достигнув почти 19 тыс. чел. В 2000–2019 гг. в Беларуси наблюдался миграционный прирост, однако его размеры компенсировали естествен-

Беларусь

30000 30000

^^ Естественный прирост/убыль

^^ Миграционный прирост/убыль

Общий прирост/убыль

Рис. 2. Компоненты численности населения Республики Беларусь в 2000–2019 гг., чел.

Источник: Население / Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/naselenie-i-migratsiya/naselenie

ную убыль лишь на протяжении четырех лет (2013–2016 гг.), в результате чего происходил общий прирост численности населения республики. Начиная с 2017 года миграционный прирост не покрывает масштабы естественной убыли белорусского населения.

Анализ изменения численности населения регионов России по итогам 2019 года показал, что более чем половина из них в настоящее время теряет свое население. В 37 из 85 субъектов РФ это происходит из-за двойного «пресса» естественной и миграционной убыли, в 18 – за счет того, что естественная убыль превышает миграционный прирост, в трех регионах – миграционный отток превышает естественный прирост (табл. 3). Рост численности населения зафиксирован в 27 субъектах: в 8 – благодаря естественному и миграционному приросту, в 6 – естественный прирост превышает миграционный отток, в 13 –миграцион-ный приток превышает естественную убыль. В пяти из семи регионов Республики Беларусь население сокращается вследствие двойного действия естественной и миграционной убыли (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Могилевская области), тогда как население Минска и Минской области увеличивается за счет компенсации естественной убыли миграционным приростом.

Динамика общих коэффициентов рождаемости, смертности и естественного прироста/ убыли в России и Беларуси на протяжении 2000–2019 гг. была во многом схожа. Так, в обеих странах показатель рождаемости рос вплоть до 2015 года, когда достиг наибольшего значения (13,3 случая на 1000 чел. населения в России и 12,5 случая на 1000 чел. населения в Беларуси), после чего возникла продолжающаяся и в настоящее время тенденция его снижения (табл. 4). Общий коэффициент смертности достиг максимального уровня к 2002 году (16,2 случая на 1000 чел. населения в России и 14,9 случая на 1000 чел. населения в Беларуси). В последующем показатель ежегодно снижался, однако в Беларуси с 2018 года вновь заметен его рост. Наибольшее значение коэффициента естественной убыли в России отмечалось в 2000–2002 гг. (-6,5 и -6,6 на 1000 чел. населения), в Республике Беларусь – в 2002 году (-5,9 на 1000 чел. населения). С 2003 года в обеих странах коэффициент естественной убыли начал сокращаться. В результате в России к 2015 году он приобрел наибольшее положительное значение (0,3‰), т. е. наблюдался естественный прирост населения. В Беларуси в 2015 году коэффициент естественной убыли достиг наименьшего

Таблица 3. Группы регионов России и Беларуси по соотношению компонентов изменения численности населения в 2019 году

Динамика естественного движения населения России и Беларуси требует углубленного рассмотрения ее показателей, в частности рождаемости. Изменения суммарного коэффициента рождаемости (СКР),

Таблица 4. Динамика общих коэффициентов рождаемости, смертности и естественного прироста/убыли в России и Беларуси в 2000–2019 гг., на 1000 чел. населения

Наблюдаемые в динамике показателей рождаемости изменения во многом объясняются трансформацией ее возрастных параметров, в частности возрастных коэф- фициентов рождаемости и среднего возраста матери при рождении ребенка. Так, например, если в 2000 и 2005 гг. возрастные коэффициенты рождаемости наибольшего значения достигали в возрастной группе 20–24 года (93,6 и 88,4 родившихся на 1000 женщин данной возрастной группы в России и 109,8 и 91,2 в Беларуси), то начиная с 2010 года в обеих странах максимальное число рождений приходилось на возрастную группу женщин 25–29 лет: в 2019 году – 91,1 родившихся на женщин данной возрастной группы в России и 89,0 – в Беларуси (табл. 5). За 2000–2019 гг. в обоих государствах существенно снизились возрастные коэффициенты рождаемости среди женщин молодых возрастов – до 20 лет (в России почти на 50%, Беларуси – на 61%) и 20–24 лет (в России – на 20%, Беларуси – на 38%). В свою очередь в остальных возрастных группах женщин репродуктивного возраста, напротив, наблюдался рост значений коэффициентов: в России наиболее существенный – у женщин 45–49 лет (в 5 раз) и 40–44 лет (в 3,7 раза), в Беларуси – у женщин 40–44 лет (в 3,4 раза). В результате трансформаций за анализируемый период средний возраст матери при рождении ребенка среди россиянок вырос на 2,9 года и составил 28,7 года, у белорусских женщин – на 4 года (29,6 года). Таким обра-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Россия Беларусь

Рис. 3. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в 2000–2019 гг., родившихся на 1000 чел. населения

Источники: Единая межведомственная информационно–статистическая система / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://fedstat.ru ; Естественное движение населения по Республике Беларусь за 2019 год: стат. бюллетень / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Минск, 2020.

Таблица 5. Возрастные коэффициенты рождаемости и средний возраст матери при рождении ребенка в России и Беларуси в 2000–2019 гг., родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет

Несмотря на общность тенденций рождаемости, в Беларуси и России в целом на региональном уровне различия между двумя странами существенны и закономерны в силу различий масштаба государственных образований. В Беларуси все регионы достаточно близки по уровню рождаемости, в России субъекты можно группировать по показателю СКР. Такие группировки не являются стабильными – изменяются как градации СКР, так и состав регионов, формирующих группы с близким СКР.

Лидеры и аутсайдеры по рождаемости на уровне федеральных округов России в анализируемом периоде практически не менялись – Центральный федеральный округ традиционно демонстрировал низкие показатели рождаемости, а Северо-Кавказский федеральный округ сохранял лидерство по уровню рождаемости.

Особенность Беларуси заключается в значимом разрыве показателей рождаемости между сельской и городской местностью даже внутри одной области. В регионах с большей долей сельского населения рождаемость традиционно выше. В областях, где уровень урбанизации выше, – рождаемость ниже. Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости наблюдается в Минске. По данным за 2019 год величина СКР по Минску составила менее 1 рождения на одну женщину, что является самым низким показателем за всю историю статистических наблюдений.

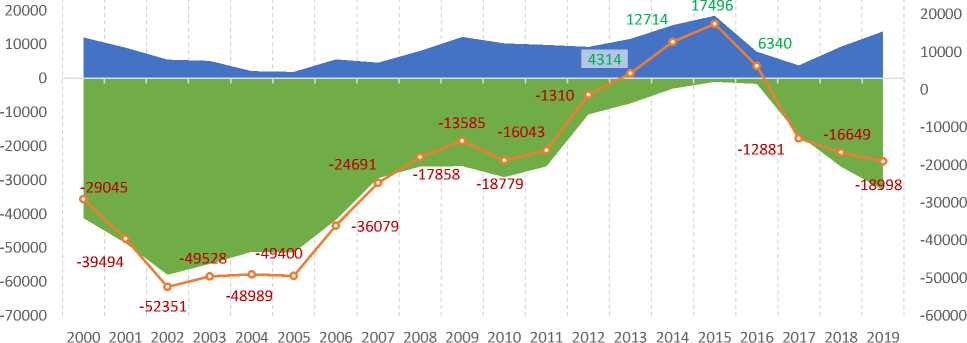

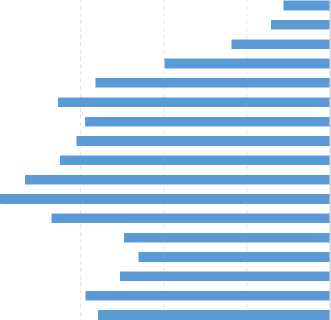

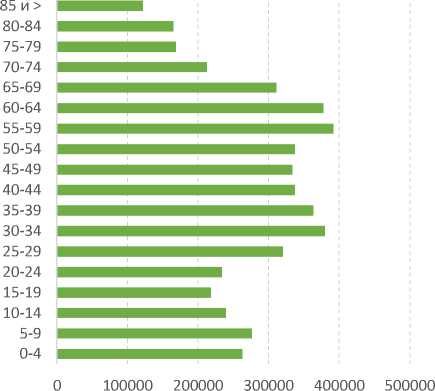

Половозрастная структура населения. Рассматривая половозрастные пирамиды населения России и Беларуси, нельзя не отметить их сходство: так, наиболее заметные «впадины» приходятся на возрастные группы 75–79 лет (поколения «детей войны»), 50–54 лет (поколения детей «детей войны») и 15–24 лет (поколения кризисных лет конца 1990-х – начала 2000-х гг.; рис. 4, 5 ). Такая форма возрастно-половой пирамиды стала следствием влияния двух групп факторов: эволюционных изменений (закономерного снижения смертности и рождаемости в процессе демографического перехода) и пертурбационных воздействий, связанных

I

-8000000 -6000000 -4000000 -2000000 0

■ Женщины

Рис. 4. Половозрастная пирамида населения России, 2019 год, чел.

Источник: Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_111/Main.htm

■ Мужчины

-500000 -400000 -300000 -200000 -100000 0

■ Мужчины

■ Женщины

Рис. 5. Половозрастная пирамида населения Беларуси, 2019 год, чел.

Источник: Половозрастная структура среднегодовой численности населения по Республике Беларусь за 2019 год: стат. бюллетень. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2020. С. 4–6.

с экономическими и социальными потрясениями XX века4.

Для половозрастных пирамид населения обеих стран характерна выраженная гендерная диспропорция, заключающаяся в существенном превалировании численности женского населения над мужским. В России дисбаланс в сторону «перевеса» женщин над мужчинами начинается в возрасте 35–39 лет и в последующих возрастных группах нарастает: в 35–39 лет на 1000 мужчин приходится 1019 женщин соответствующего возраста, 40–44 года – 1071, 45–49 лет – 1092, 50–54 года – 1148, 55–59 лет – 1238, 60–64 года – 1395 (см. рис. 4). Начиная с 65 лет гендерный разрыв составляет более 1,5 раза (65–69 лет – 1599; 70–74 года – 1820; 77–79 лет – 2355), а с 80 лет – более 2,5 раза (80–84 года – 2760; 85 лет и старше – 3283). В половозрастной пирамиде Беларуси преобладание численности женского населения над мужским начинает фиксироваться в возрастной группе 40–44 года – 1040 женщин на 1000 мужчин соответствующего возраста, в 45–49 лет – уже 1097, 50–54 года – 1146, 55–59 лет – 1199, 60–64 года – 1339 (см. рис. 5). Так же как и в

России, для пирамиды населения Беларуси характерно нарастание гендерной диспропорции: численность женщин превышает численность мужчин в 1,5 раза и более – в возрасте с 65 до 79 лет, в 2,5 раза и более – в возрасте 80 лет и старше. Таким образом, половозрастные пирамиды населения обоих союзных государств имеют идентичные контуры и деформации («впадины»), вызывающие схожий эффект демографических «волн».

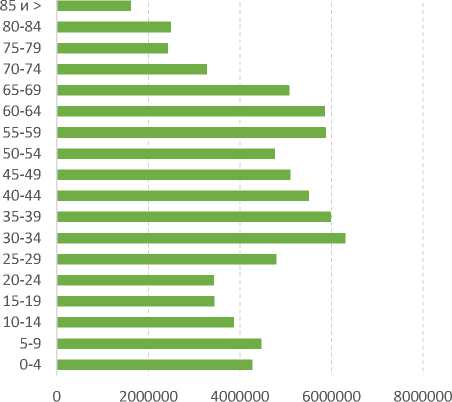

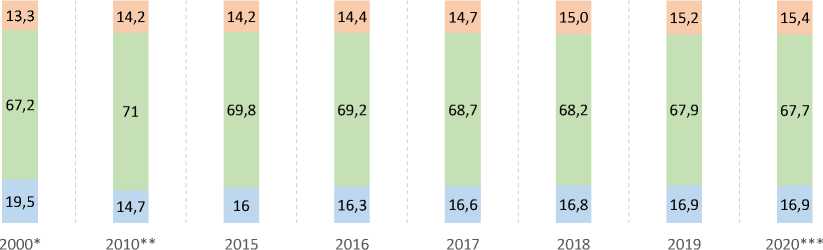

В возрастной структуре населения обеих стран на протяжении рассматриваемого периода прослеживалось увеличение удельного веса населения в возрасте 65 лет и старше, что выступает маркером демографического старения (рис. 6, 7). Так, в России с 2002 по 2020 год он вырос с 13 до 16%. Рост показателя в Беларуси за 2000–2020 гг. составил 2 п. п. (с 13 до 15%).

Согласно трехступенчатой шкале старения, предложенной Отделом статистики ООН5, и Россию, и Беларусь можно отнести к государствам со «старым населением», т. к. доля возрастной категории 65 лет и старше в общей численности их граждан превышает 7%.

0-14 лет 15-64 года

65 лет и старше

Рис. 6. Возрастная структура населения России в 2000–2020 гг., % от общей численности населения

* По данным переписи населения 2002 года.

Источник: Численность и состав населения / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/ folder/12781

Беларусь

0-14 лет

■ 15-64 года

65 лет и старше

Рис. 7. Возрастная структура населения Беларуси в 2000–2020 гг., % от общей численности населения

* По данным переписи населения 1999 года.

** По данным переписи населения 2009 года.

*** По данным переписи населения 2019 года.

Источники: Половозрастная структура населения Республики Беларусь на 1 января 2015 года и среднегодовая численность населения за 2014 год: стат. бюллетень. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2015. С. 5–7; Половозрастная структура населения Республики Беларусь на 1 января 2016 года и среднегодовая численность населения за 2015 год: стат. бюллетень. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2016. С. 5–7; Половозрастная структура населения Республики Беларусь на 1 января 2017 года и среднегодовая численность населения за 2016 год: стат. бюллетень. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2017. С. 5–7; Половозрастная структура населения Республики Беларусь на 1 января 2018 года и среднегодовая численность населения за 2017 год: стат. бюллетень. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. С. 5–7; Демографический ежегодник Республики Беларусь – 2019: стат. сб. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2019. С. 52; Общая численность населения, численность населения по возрасту и полу, состоянию в браке, уровню образования, национальностям, языку, источникам средств к существованию по Республике Беларусь: стат. бюллетень. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2020. С. 7.

В России за 2002–2020 гг. заметно снизился удельный вес населения среднего возраста 15–64 лет (с 71 до 67%), но в то же время, хоть и незначительно, выросла доля детского населения в возрасте до 14 лет (с 16 до 18%).

В Беларуси к 2020 году по сравнению с 2000 годом доля населения 15–64 лет существен- но не изменилась (67 и 68% соответственно), тогда как удельный вес детей 0–14 лет снизился на 3 п. п. (с 20 до 17%).

Характерное для обеих стран старение снизу, т. е. за счет сокращения детских когорт, в Беларуси имеет более выраженные риски в случае сохранения на имеющем- ся уровне или снижения интенсивности рождений.

Важным показателем измерения демографического старения является индекс старости – число лиц пожилого возраста (65 лет и старше) на 100 детей (до 15 лет) [17]. Индекс старости за период наблюдения существенно вырос в обеих странах: с 67 до 88 – в России и с 68 до 91 – в Беларуси. Индекс глубины старения, представляющий собой отношение численности самых старых (80 лет и старше) в общей численности лиц 65 лет и старше, увеличился с 16 до 25% в России и с 15 до 25% в Беларуси. Это свидетельствует о старении самого контингента пожилых и «углублении» демографического старения в целом [18].

И в России, и в Беларуси доля лиц в возрасте 65 лет и старше существенно выше среди женского населения по сравнению с мужским (19% против 11% в обеих странах), что объясняется более низкой смертностью женщин и в научной литературе получило название «феминизации старения» [19]. Удельный вес средней и младшей возрастных групп, напротив, преобладает у мужчин по сравнению с женщинами: возрастной группы 15–64 лет – 69% против 65% в России и 70% против 66% в Беларуси, 0–14 лет – 20% против 16% в России и 19% против 15% в Беларуси.

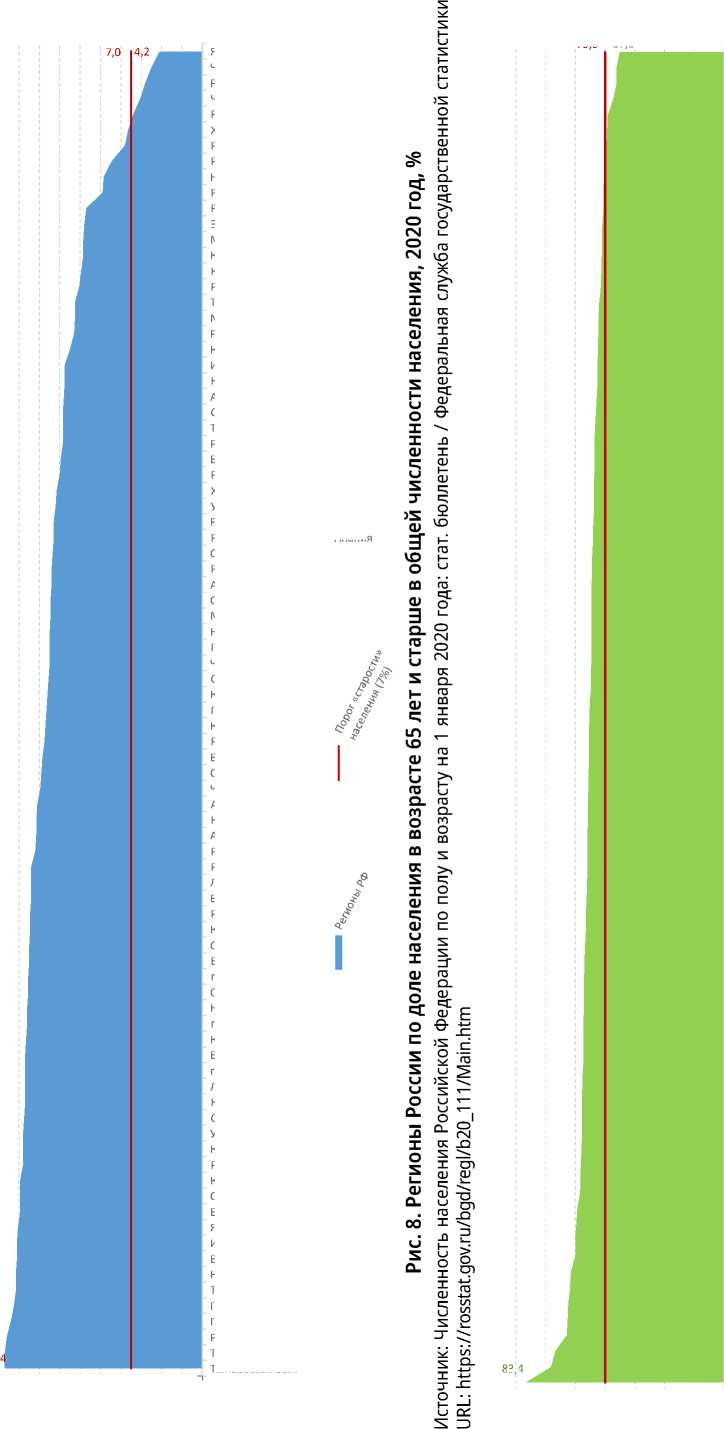

Регионы России заметно дифференцированы по доле населения в возрасте 65 лет и старше. Так, максимальное значение показателя наблюдается в Тамбовской области (19%), тогда как минимальное – в ЯмалоНенецком АО (4%; рис. 8 ). В 80 из 85 субъектов РФ доля населения 65+ превышает порог «старости», при этом в 58 регионах – в два раза и более.

Среди регионов Республики Беларусь дифференциация показателя удельного веса населения в возрасте 65 лет и старше не существенна: наибольшее его значение отмечается в Витебской области (17%), наименьшее – в г. Минске (14%; рис. 9 ). При этом во всех регионах показатель превышает порог «старости» (7%).

Тенденция к увеличению доли населения в возрасте 65 лет и старше в контексте активного долголетия актуализирует обращение к параметрам здоровья и смертности населения.

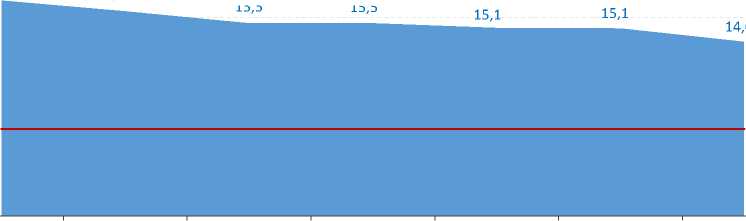

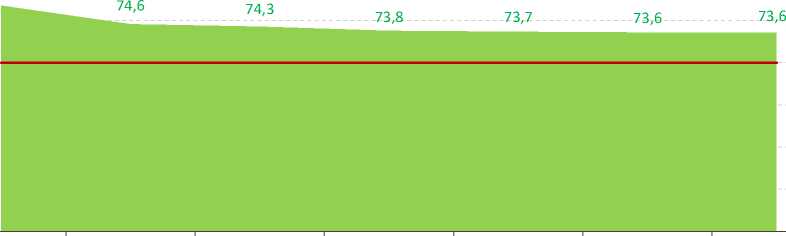

Важным показателем демографического развития и состояния общественного здоровья выступает ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Ее увеличение служит одним из факторов демографического старения населения. За период с 2000 по 2019 год ОПЖ населения выросла в обеих странах: на 8 лет в России (с 65 до 73 лет; рис. 10 ) и на 6 лет в Беларуси (69 до 75 лет; рис. 11 ). При этом наиболее существенный ее прирост отмечался у мужчин по сравнению с женщинами: 9 лет против 6 в России и 6 лет против 5 в Беларуси. На протяжении всего периода наблюдения продолжительность жизни белорусского населения превышала российский показатель. Однако если в 2000 году разница достигала 4 года (69 лет против 65), то к 2019 году она сократилась до 1 года (74 года против 73).

В обоих государствах наблюдается гендерный разрыв в величине продолжительности жизни, выражающийся в превышении показателя ОПЖ женщин по сравнению с аналогичным у мужчин. Однако если в России его величина с 2000 по 2019 год сократилась на 3 года (с 13 до 10 лет), то в Беларуси – на 1 год (с 11 до 10 лет).

России свойственна существенная региональная дифференциация показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Наибольшая величина ОПЖ характерна для населения Республики Ингушетии (83,4 года), наименьшая – для Республики Бурятии (67,6 года; рис. 12 ). Таким образом, разрыв между крайними величинами показателя составляет 16 лет. В 78 из 85 субъектов ожидаемая продолжительность жизни превышает пороговое значение ВОЗ (70 лет), тогда как в семи регионах ее величина ниже пороговой (Красноярский, Забайкальский края, Магаданская, Амурская области, Еврейская автономная область, Чукотский АО и Республика Бурятия).

В Республике Беларусь разница между максимальным и минимальным значениями ожидаемой продолжительности жизни составляет три года: наибольшее наблюдается

70,0 67,6

19,

83,4

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Ямало-Ненецкий АО Чеченская Респ. Респ. Тыва Чукотский АО Респ. Ингушетия Ханты-Мансийский АО Респ. Дагестан Респ. Саха (Якутия) Ненецкий АО Респ. Алтай Респ. Бурятия Забайкальский край Магаданская обл.

Кабардино-Балкарская Респ. Камчатский край Респ. Калмыкия Тюменская обл.

Мурманская обл.

Респ. Коми

Карачаево-Черкесская Респ. Иркутская обл.

Красноярский край Амурская обл. Сахалинская обл. Томская обл.

Респ. Хакасия Еврейская авт. обл. Респ. Башкортостан Хабаровский край Удмуртская Респ. Респ. Марий Эл Респ. Северная Осетия-Алания Омская обл.

Респ. Татарстан Астраханская обл. Оренбургская обл. Московская обл. Новосибирская обл. Пермский край Чувашская Респ. Ставропольский край Кемеровская обл. Приморский край Калининградская обл. Респ. Адыгея Вологодская обл. Свердловская обл. Челябинская обл. Алтайский край Краснодарский край Архангельская обл. Респ. Карелия Респ. Мордовия Ленинградская обл. Белгородская обл. Ростовская обл. Костромская обл. Самарская обл. Брянская обл. г. Санкт-Петербург Смоленская обл. Нижегородская обл. г. Севастополь Калужская обл. Волгоградская обл. г. Москва Липецкая обл. Курская обл. Саратовская обл. Ульяновская обл. Кировская обл. Респ. Крым Курганская обл. Орловская обл. Воронежская обл. Ярославская обл. Ивановская обл. Владимирская обл. Новгородская обл. Тверская обл. Псковская обл. Пензенская обл. Рязанская обл. Тульская обл. Тамбовская обл.

Респ. Бурятия Еврейская авт. обл. Чукотский АО Амурская обл.

Забайкальский край Магаданская обл. Красноярский край Хабаровский край Омская обл.

Сахалинская обл. Респ. Алтай Новгородская обл. Приморский край Камчатский край Псковская обл. Томская обл. Респ. Тыва Курганская обл. Алтайский край Тверская обл. Респ. Коми Пермский край Респ. Карелия Респ. Хакасия Мурманская обл. Свердловская обл. Вологодская обл. Ивановская обл. Владимирская обл. Смоленская обл. Оренбургская обл. Челябинская обл. Тульская обл. Иркутская обл. Курская обл.

Архангельская обл. Брянская обл. Кемеровская обл. Нижегородская обл. Костромская обл. Калужская обл. Орловская обл.

Респ. Башкортостан Респ. Крым Тюменская обл. Самарская обл.

Удмуртская Респ. Новосибирская обл. Респ. Марий Эл Ярославская обл. Ульяновская обл. Кировская обл.

Респ. Саха (Якутия) Саратовская обл. Ненецкий АО Рязанская обл.

Липецкая обл. Чувашская Респ. г. Севастополь Калининградская обл. Тамбовская обл. Пензенская обл.

Воронежская обл. Ленинградская обл. Ростовская обл. Респ. Адыгея Астраханская обл. Московская обл. Краснодарский край Респ. Мордовия Волгоградская обл. Ямало-Ненецкий АО Белгородская обл. Ставропольский край Респ. Калмыкия Респ. Татарстан Ханты-Мансийский АО Респ. Северная Осетия Чеченская Респ.

Карачаево-Черкесская Респ г. Санкт-Петербург Кабардино-Балкарская Респ г. Москва

Респ. Дагестан Респ. Ингушетия

85 80 75 70 65 60 55 50

Рис. 12. Регионы России по ожидаемой продолжительности жизни населения, 2019 год, лет

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://fedstat.ru

17,4

16,5

7,0

Витебская область Гродненская область

Могилевская область

Брестская область Минская область

Гомельская область

г. Минск

^^ Регионы РБ ^^^^^^^^^ж Порог «старости» населения (7%)

Рис. 9. Регионы Беларуси по доле населения в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения, 2020 год, %

Источник: Общая численность населения, численность населения по возрасту и полу, состоянию в браке, уровню образования, национальностям, языку, источникам средств к существованию по Республике Беларусь: стат. бюллетень. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2020. С. 10.

Россия

733 74,0 74,2 74,7 74,9

72,3 72,2 71,9 71,9 72,4 72,4 ,

75,6 75,9 76,3 76 ,5 76,7 77 ,1 77,6 77,8 78,2

71,4 71,9 72,7 72,9 73,3

69,8 70,2 70,8 70,9 ,

65,3 65,2 65,0 64,9 65,3 65,4

64,6 65,1 65,3 65,9 66,5 67,5 67,8 68,2

59,0 58,9 58,7 58,6 58,9 58,9

64,0

60,4

62,8 63,1

61,5 61,8

68,0 68,8 68,9

66,7 67,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-о— Оба пола -о- Мужчины —о- Женщины

Рис. 10. Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения России в 2000–2019 гг., лет

Источники: Единая межведомственная информационно-статистическая система / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://fedstat.ru

Беларусь

76,2 76,5 76,4 76,5 76,7

74,7 74,5 74,1 74,7 75 ,0 75,1 75 ,5

77,9 78,4 78 ,9 79,0 7 9 ,2 79,4 79 ,4

70,3 70,5 70,5 70,4 70,6

69,0 68,5 68,0 68,5 69,0 68,8 6 9,4

73,9 74,1 74,4 74,5 74,5

72,2 72,6 73,2 ,

68 6 68,9 69,3 69,2 69,3

64,5 64,7 64,7 64,6 64,7

63,4 62,8 62,3 62,7 63,2 62,9 63,6

66,6 67,3 67,8 ,

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

—о- Оба пола —о— Мужчины —о— Женщины

Рис. 11. Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения Беларуси в 2000–2019 гг., лет

Источники: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении / Национальный статистический комитет

Республики Беларусь. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/zdravoohranenie_2

у населения г. Минска (76,8 года), наименьшее – в Минской области (73,6 года; рис. 13 ). При этом во всех регионах Беларуси показатель выше порогового значения.

Смертность населения по основным классам причин является результирующим показателем общественного здоровья и поэтому выступает важным компонентом при анализе его состояния. В структуре причин смерти населения России и Беларуси на первом месте находятся болезни системы кровообращения (573,2 и 754,1 случая на 100 тыс. чел. населения), на втором – новообразования (203,5 и 204,6 случая на 100 тыс. чел. населения), на третьем – внешние причины (93,8 и 83,7 случая на 100 тыс. чел. населения; табл. 6 ). Высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – главный фактор отставания обеих стран от развитых государств по величине продолжительности жизни [20]. Однако если вклад болезней системы кровообращения в общую структуру смертности российского населения с 2000 по 2019 год сократился с 55 до 47%, то в структуре смертности белорусского населения, напротив, вырос с 54 до 59%. В обоих государствах за рассматриваемый период увеличилась доля новообразований и болезней органов пищеварения в общей структуре смертности: в России – на 3%, в Беларуси – на 2 и 1% соответственно.

С 2000 по 2019 год в России и Беларуси наиболее существенно сократилась смертность от внешних причин (на 57 и 47% соответственно) и болезней органов дыхания (на 43 и 62% соответственно). За анализируемый период в обоих государствах заметно вырос уровень смертности от болезней органов пищеварения (на 51 и 48% соответственно). В Беларуси, в отличие от России, наблюдается прирост показателя смертности от новообразований (на 4%) и болезней системы кровообращения (на 4%). Обращает на себя внимание факт заметного превышения уровня смертности от болезней системы кровообращения в Беларуси над российским показателем (на 32%).

Корреляционный анализ, проведенный между коэффициентами смертности от основных классов причин смерти и удельным весом населения 65 лет и старше (по всему массиву регионов за анализируемый период), в случае России позволил подтвердить существование сильной прямо пропорциональной взаимосвязи показателя старения с уровнем смертности от новообразований (коэффициент корреляции = 0,77) и болезней системы кровообращения (коэффициент корреляции = 0,69), тогда как в случае Республики Беларусь – с уровнем смертности от болезней органов дыхания (коэффициент корреляции = 0,77) и системы крово-

76,8

70,0

г. Минск Брестская область Гродненская область

Гомельская область

Могилевская Витебская область Минская область область

^^е Регионы РБ ^^^^^^^^^^ Пороговое значение ВОЗ (70 лет)

Рис. 13. Регионы Беларуси по ожидаемой продолжительности жизни населения, 2019 год, лет Источник: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по областям и г. Минску / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL: https://www.belstat .

Таблица 6. Смертность населения России и Беларуси по основным классам причин смерти в 2000–2019 гг., умерших на 100 тыс. чел. населения

|

Класс причин |

Год |

2019 год к 2000 году, % |

|||||||

|

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

||

|

Россия |

|||||||||

|

Все причины |

1529,0 |

1609,9 |

1420,0 |

1303,6 |

1289,3 |

1243,6 |

1245,6 |

1225,3 |

80,1 |

|

БСК |

846,1 |

908,0 |

806,4 |

635,3 |

616,4 |

587,6 |

583,1 |

573,2 |

67,7 |

|

НО |

204,7 |

201,2 |

205,2 |

205,1 |

204,3 |

200,6 |

203,0 |

203,5 |

99,4 |

|

ВП |

219,0 |

220,7 |

151,8 |

121,3 |

114,2 |

104,0 |

98,5 |

93,8 |

42,8 |

|

БОП |

44,4 |

65,5 |

64,4 |

69,6 |

67,0 |

63,3 |

65,0 |

67,0 |

150,9 |

|

БОД |

70,2 |

66,2 |

52,4 |

51,8 |

48,0 |

42,2 |

41,6 |

40,3 |

57,4 |

|

ИПЗ |

24,9 |

27,2 |

23,5 |

23,5 |

24,1 |

23,9 |

23,6 |

22,4 |

90,0 |

|

Беларусь |

|||||||||

|

Все причины |

1351,4 |

1467,9 |

1444,9 |

1264,8 |

1256,4 |

1256,1 |

1265,9 |

1279,2 |

94,7 |

|

БСК |

725,5 |

820,3 |

778,7 |

700,3 |

694,0 |

697,7 |

718,0 |

754,1 |

103,9 |

|

НО |

196,1 |

192,2 |

194,3 |

186,6 |

188,7 |

196,8 |

198,7 |

204,8 |

104,4 |

|

ВП |

158,5 |

174,5 |

150,5 |

92,5 |

87,4 |

83,7 |

84,5 |

83,7 |

52,8 |

|

БОП |

29,7 |

44,2 |

55,3 |

38,0 |

37,0 |

35,9 |

38,9 |

43,9 |

147,8 |

|

БОД |

67,0 |

54,7 |

37,3 |

19,7 |

19,0 |

19,9 |

23,5 |

25,2 |

37,6 |

|

ИПЗ |

9,5 |

15,9 |

12,5 |

8,3 |

8,1 |

7,7 |

7,3 |

7,0 |

73,7 |

|

БСК – болезни системы кровообращения; НО – новообразования; ВП – внешние причины; БОД – болезни органов дыхания; БОП – болезни органов пищеварения; ИПЗ – некоторые инфекционные и паразитарные заболевания. Источники: Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL: https://fedstat.ru ; Беларусь и Россия: стат. сб. / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136966411369; Естественное движение населения Республики Беларусь. |

|||||||||

Таблица 8. Дифференциация показателей смертности населения от основных классов причин смерти в регионах России и Беларуси, 2019 год

Рассмотрим региональную дифференциацию коэффициента смертности российского и белорусского населения от основных классов причин смерти. Для России по сравнению

Таблица 7. Коэффициенты корреляции между коэффициентами смертности от основных классов причин смерти и удельным весом населения 65 лет и старше

|

БСК |

НО |

ВП |

БОП |

БОД |

ИПЗ |

|

|

Россия |

0,69 |

0,77 |

-0,13 |

0,42 |

0,22 |

-0,10 |

|

Беларусь |

0,66 |

0,43 |

0,39 |

0,26 |

0,77 |

-0,06 |

Источник: рассчитано авторами.

с Беларусью характерна более выраженная дифференциация показателей смертности практически по всем классам причин (табл. 8). Вместе с тем наибольшая региональная вариация показателей смертности, свидетельствующая о выраженной территориальной неоднородности смертности (коэффициент вариации более 33%), в обеих странах свойственна для класса причин «инфекционные и паразитарные заболевания» (коэффициенты вариации – 55,7 и 43,3 соответственно). В Беларуси по сравнению с Россией обращает на себя внимание значительная региональная неоднородность смертности от болезней органов дыхания (коэффициент вариации – 34%).

Заключение

Проведенное исследование тенденций демографического развития России и Беларуси в контексте внедрения концепции активного долголетия позволило сделать ряд важных выводов как об общих чертах, так и о специфических особенностях обеих стран.

К числу общих демографических рисков относятся:

– нарастание естественной убыли, масштабы которой не покрывает миграционный прирост населения, как следствие, вступление обеих стран в новый этап депопуляции начиная с 2016 года;

– существенное снижение рождаемости с 2017 года, обусловленное, в том числе, тенденцией «постарения» материнства; при этом в обеих странах снижение рождаемости выступает решающим фактором старения населения («старение снизу»);

– сходство половозрастных пирамид населения с идентичными контурами и деформациями («впадинами»), вызывающими эффект демографических «волн», гендерная диспропорция в старших возрастах («феминность старения»);

– увеличение доли населения в возрасте 65 лет и старше, рост числа пожилых в расчете на 100 детей и нарастание «глубины» старения (доля самых старых в общем числе пожилых).

Специфические демографические риски России и Беларуси

– Если в России за анализируемый период доля детского населения, хоть и незначительно, но увеличилась (с 16 до 18%), то в Беларуси, напротив, уменьшилась (с 20 до 17%), что на фоне старения населения и сокращения удельного веса средней возрастной группы (15–64 лет) влечет более неблагоприятные последствия (выраженная демографическая нагрузка).

– Сокращение суммарного коэффициента рождаемости наблюдается в обеих странах с 2017 года, однако в настоящее время данный показатель в России заметно превышает аналогичный в Беларуси (1,50 против 1,39%).

– Региональные различия демографического развития более значимы для субъектов Федерации и федеральных округов России, что объясняется влиянием специфических социально-экономических, этнокультурных, территориальных, административных и других факторов. Неоднородность демографического развития затрудняет реализацию общефедеральных инициатив по социальноэкономической трансформации страны. Для Беларуси данная проблема не настолько актуальна, хотя рассмотрение демографических аспектов Беларуси в разрезе областей позволяет выявить направления по повышению сбалансированности регионального развития страны.

К трендам демографического развития обеих стран, оказывающим позитивное воздействие в условиях старения населения, в том числе с точки зрения повышения ресурсного потенциала населения старших возрастных групп, относится рост ожидаемой продолжительности жизни, наиболее выраженный среди мужчин. Тем не менее в обоих государствах остается высоким гендерный разрыв в величине ОПЖ (существенное превалирование показателя у женщин по сравнению с мужчинами), что и определяет «феминизацию» процесса старения.

Специфические «ресурсы» демографического развития

На протяжении всего периода наблюдения ожидаемая продолжительность жизни белорусского населения превышала российский показатель: в 2000 году – на 4 года (69 лет против 65), в 2019 году – на 1 год (74 года против 73). В Беларуси выше и ожидаемая продолжительность здоровой жизни.

Нужно отметить, что различия в уровне детности, о которых говорилось выше, также можно рассматривать в качестве «преимущества» демографического развития.

Анализ динамики смертности, как фактора старения населения, свидетельствует о заметном сходстве стран по этому показателю. В структуре причин смерти населения России и Беларуси лидируют болезни системы кровообращения, второе место занимают новообразования, третье – внешние причины. В обоих государствах с 2000 по 2019 год существенно сократилась смертность от внешних причин и болезней органов дыхания, но заметно выросла смертность от бо- лезней органов пищеварения. И в России, и в Беларуси за рассматриваемый период увеличилась доля новообразований и болезней органов пищеварения в общей структуре смертности. Наибольшая региональная вариация показателей смертности в обеих странах наблюдается по классу «инфекционные и паразитарные заболевания».

Вместе с тем, за 2000–2019 гг. в Беларуси, в отличие от России, выросла смертность от новообразований и болезней системы кровообращения. Показатель смертности белорусского населения от болезней системы кровообращения существенно превышает российский (на 32%). Кроме того, вклад данного класса причин в общую структуру смертности населения в Беларуси заметно увеличился (с 54 до 59%), тогда как в России, напротив, сократился (с 55 до 47%).

Контроль структуры смертности – одно из актуальных направлений демографической политики. Корреляционный анализ показал, что в России доля пожилых в общей численности населения (65 лет и старше) тесно коррелирует не только с показателем смертности от болезней системы кровообращения, но и с показателем смертности от новообразований, тогда как в Беларуси – с показателем смертности от болезней органов дыхания. Кроме того, в Беларуси по сравнению с Россией обращает на себя внимание значительная региональная неоднородность смертности от болезней органов дыхания.

Укрепление общественного здоровья, снижение предотвратимой смертности – задачи «компенсации» демографического старения первой очереди. Кроме сохранения и улучшения половозрастной структуры населения эффектом их реализации является здоровьесбережение до старших возрастов (измеряемое, например, ожидаемой продолжительностью здоровой жизни), т. е. увеличение ресурсного потенциала старших возрастных групп населения. Данная задача требует системной деятельности, предусматривающей разработку и внедрение актуальной концепции активного долголетия, которого можно достичь, сберегая и укрепляя здоровье каждого человека с рождения.

Список литературы Демографическое развитие России и Беларуси в XXI веке в контексте внедрения концепции активного долголетия

- Злотников А.Г. Тенденции современного демографического развития Беларуси // Демограф1я та сощальна економша. 2006. № 1 (5). С. 66-75.

- Ревун В.И. Демографическое развитие Беларуси, России и Украины в конце XX - начале XXI веков: монография. М.: ИСПИ РАН, 2009. 211 с.

- Смертность трудоспособного населения России и Беларуси как угроза демографическому развитию территорий / А.А. Шабунова [и др.] // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012. № 2 (20). С. 83-94.

- Демографическое развитие Республики Беларусь и Российской Федерации в контексте национальной безопасности / А.А. Шабунова [и др.] // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. № 3 (27). С. 106-116.

- Россия и Беларусь в начале XXI века: общество и экономика в зеркале социологии / под ред. А.А. Ша-буновой, С.А. Шавеля; ФГБУН ВолНЦ РАН, ИС НАНБ, ИЭ НАНБ. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 191 с.

- Демографическое развитие России в XXI веке: достигнутые результаты и предстоящие трудности: научный доклад / под ред. В.В. Локосова, Л.Л. Рыбаковского. М.: Экон-Информ, 2017. 76 с.

- Доброхлеб В.Г. Старение населения России: региональный аспект // Вопросы территориального развития. 2018. № 4 (44). URL: http://vtr.vscc.ac.ru/article/2764 DOI: 10.15838/tdi.2018.4.44.4

- Артюхин М.И., Пушкевич С.А. Демографический кризис и пути его преодоления в условиях современной Беларуси // Социол. альманах. 2017. № 8. С. 295-304.

- Шабунова А.А., Барсуков В.Н. Тенденции демографического старения населения Российской Федерации и пути их преодоления // Проблемы развития территории. 2015. № 1. C. 76-87.

- Привалова Н., Станишевская Л. Современные тенденции демографического развития Беларуси // Наука и инновации. 2014. № 2 (132). С. 9-16.

- Архангельский В.Н., Калачикова О.Н. Возраст матери при рождении первого ребенка: динамика, региональные различия, детерминация // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 5. С. 200-217. DOI: 10.15838/esc.2020.5.71.12

- Денисов А.Ю. Динамика репродуктивных установок населения Республики Беларусь и ее связь с рождаемостью // Вестн. Гродн. гос. ун-та им. Янки Купалы. Сер. 5: Экономика. Социология. Биология. 2017. Т. 7. № 3. С. 75-83.

- Беларусь: структура семьи, семейные отношения, репродуктивное поведение: Т. II. Анализ результатов исследования «Поколения и гендер» / ред.: О. Терещенко, Т. Кучера; Проект «Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь». Минск: Белсэнс, 2018. 189 с.

- Архангельский В.Н. Факторы рождаемости. М.: ТЕИС, 2006. 399 с.

- Тындик А.О. Репродуктивные установки населения в современной России // SPERO. 2012. № 16. C. 95-112.

- Шабунова А.А., Калачикова О.Н. Демографический потенциал и стимулирование рождаемости // Народонаселение. 2016. № 4 (74). С. 47-56.

- Барсуков В.Н. Демографическое старение населения: методы оценки // Вопросы территориального развития. 2014. № 4 (14). URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/1404

- Медико-социальные последствия демографического старения (на примере Самарской области) / Г.Н. Гридасов [и др.]. Самара: Волга-Бизнес, 2011. 216 с.

- Gavrilov L.A., Heuveline P. Aging of Population. In: Paul Demeny and Geoffrey McNicoll (eds.). The Encyclopedia of Population. New York: Macmillan Reference USA, 2003, vol. 1, pp. 32-37.

- Вишневский А., Андреев Е., Тимонин С. Смертность от болезней системы кровообращения и продолжительность жизни в России // Демографическое обозрение. 2016. Т. 3. № 1. С. 6-34.