Демографическое старение: предпосылки и прогноз

Автор: Колесов А.А., Калачикова О.Н.

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Социальное развитие территорий

Статья в выпуске: 1 т.11, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ предпосылок трансформации возрастной структуры, характеризующейся ростом доли людей старших возрастов. Актуальность темы заключается в глубоком воздействии демографического старения на общество и экономику, что требует внимания на государственном уровне. В первой части рассматривается изменение демографической ситуации в ретроспективе и факторы, повлиявшие на интенсивность демографического старения (смертность, рождаемость, миграция). Особое внимание уделено теоретическому обоснованию и анализу трендов демографического старения в России в XX веке. Во второй части проведен анализ индикаторов демографического старения в период с 1970 по 2021 год, рассчитан прогноз на период с 2021 по 2070 год. С целью ретроспективного анализа и прогноза развития ситуации использовался подход к анализу демографического старения Збигнева Длугоша, предполагающий типологизацию населения по соотношению и динамике детей и пожилых людей в его структуре. Взятая методика исследования широко не используется в научных работах, но позволяет проанализировать демографическое старение на страновом и региональном уровне. Была проведена апробация данного метода для стран и для регионов России, определены тенденции и прогноз демографического старения в мире и в России благодаря возможности отнесения населения к определенному теоретическому типу. Анализ демографического старения населения континентов, стран мира и регионов проведен по динамике молодого и пожилого населения, индексу старости Длугоша и теоретическим типам. В заключение сделаны выводы об основных трендах динамики возрастной структуры населения.

Демографическое старение, демографические трансформации, старение населения, регионы России

Короткий адрес: https://sciup.org/147241629

IDR: 147241629 | УДК: 314.17 | DOI: 10.15838/tdi.2023.1.63.2

Текст научной статьи Демографическое старение: предпосылки и прогноз

Демографическая ситуация в масштабах макрорегионов и отдельных стран менялась в исторической ретроспективе, однако неизменным оставался рост населения Земли. За последние две тысячи лет население планеты возросло, по разным оценкам, в 25–50 раз (со 150–300 млн до 7,8 млрд чел.) (Maddison, 2003; Tanton, 1994). Наибольший прирост пришелся на вторую половину XX века, когда население мира увеличилось на 4,5 млрд чел. Вместе с тем менялась его возрастная структура – увеличивалась доля лиц старше трудоспособного возраста. Причиной демографического старения служат длительные изменения в характере воспроизводства населения. Увеличение доли населения старших возрастов в общей численности можно рассматривать как процесс и как явление. «Демографическое старение» представляет собой процесс изменения возрастной структуры в контексте смены типов воспроизводства, «старение населения» – явление, влияющее на динамику социального и экономического развития (Доброхлеб, Барсуков, 2020).

Понимание демографического старения как процесса обосновано историческим переходом от экстенсивного типа воспроизводства населения (с высокими уровнями смертности и рождаемости) к интенсивному (с низкими уровнями смертности и рождаемости). То есть процесс старения – это объективное следствие изменений в характере воспроизводства населения из-за демографического перехода, связанного с понятиями «демографическая революция» и «демографический взрыв», которые, однако, имеют семантические и сущностные различия (Вишневский, 1976). Первой фазой демографической революции является переворот в смертности, а второй – переворот в рождаемости. Из-за разновременности начала и несинхронности развития обеих фаз происходит демографический взрыв – небывало быстрый рост численности. Подобное наблюдалось в 1950-х годах в странах Азии, Африки и Латинской Америки (Гринин, Гринин, 2022).

Важно заметить, что ученые-демографы предложили ряд теоретических моделей демографического перехода. У. Томпсон одним из первых выявил общие закономерности в демографическом развитии стран и хронологическую последовательность изменения комбинаций показателей рождаемости и смертности (Thompson, 1929). А. Ландри в научном труде «Демографическая революция» 1934 года сформулировал первую трехстадийную модель перехода, состоящую из примитивной, промежуточной и современной стадий, которым соответствует конкретный тип воспроизводства населения (Landry, 1982). Концептуальное обоснование демографического перехода разработал Ф. Ноутстейн, сконструировав модель демографического перехода из четырех стадий: высокая степень устойчивости, начальный период роста, современный период роста и низкая степень устойчивости (Notestein, 1945). Из отечественных демографов четырехфазную модель демографического перехода сформулировал А.Г. Вишневский. Она тоже связана с изменением уровня рождаемости, смертности и численности населения (Вишневский, 1976). Демографическое старение и в модели Ноутстейна, и в модели Вишневского наблюдается при переходе со второй стадии на третью после снижения смертности и рождаемости.

Таким образом, старение населения является актуальной проблемой, оказывающей глубокое воздействие на общество и экономику, требующей особого внимания со стороны науки и власти. Поэтому важно решать проблемы, вызванные демографическим старением, определять связанные с ними тенденции, возможности прогнозирования и адаптации. Цель работы состоит в исследовании причин и возможных последствий демографического старения, его тенденций в разрезе макрорегионов и стран мира для определения модели старения в России. Задачи для ее достижения: обобщение теоретических моделей демографического перехода, оценка изменения демографической ситуации в ретроспективе в разрезе макрорегионов и стран мира, федеральных округов России, прогноз демографического старения.

Предпосылки демографического старения в трудах исследователей

Первая демографическая революция произошла еще в эпоху неолита и была связана с переходом от присваивающей экономики к производящей (Вишневский, 1976). Данная трансформация началась в X–VIII тысячелетиях до н. э. и длилась на Земле в течение тысячелетий. Переход в экономике и аграрная революция стали возможными благодаря уничтожению зависимости от ресурсов, производимых экосистемой, и использованию потенциала земледелия для более устойчивого и продуктивного источника продовольствия (Роик, 2012). Благодаря экономике стало возможным существование более многочисленного населения, снижение смертности, увеличение продолжительности жизни. Возникший в неолите традиционный тип воспроизводства населения господствовал в мире до XVIII века. Основными чертами данного типа является важная роль сельского хозяйства и слабость материально-технической базы. Традиционный тип еще встречается в странах Азии, Африки и Латинской Америки (Вишневский, 1976).

Стоит отметить, что выделение первой демографической революции, связанной с переходом к земледелию, осуществлено по аналогии с демографической революцией периода индустриализма (Гринин, Гринин, 2022). Это значит, что описание древней демографической революции происходит с использованием терминологии и методологии, закономерностей современных демографических процессов, что не бесспорно. Для тео- ретического осмысления серьезной проблемой является смешение демографического перехода для странового и мир-системного уровней. Также не учитываются крупнейшие изменения в сельском хозяйстве (ирригация, плужное земледелие), произошедшие позднее, и развитие ремесленного дела.

Вторая демографическая революция возникла в результате развития капиталистического способа воспроизводства благодаря развитию торговли, технологий и промышленности (Вишневский, 1976). Демографический переход начался в Западной Европе не позднее XVI века, а демографическая революция – к концу XVIII – середине XIX века. В этот период происходило разрушение демографического равновесия, возникшего за время традиционного этапа, и смена традиционного типа воспроизводства на рациональный (современный). Оно характеризуется серьезным снижением смертности при снижении рождаемости после его значительного роста.

Как развитие экономики и науки влияло на рождаемость, так и рост населения инициировал ускорение технологического прогресса (Гринин, Гринин, 2022). Предпосылкой первой демографической революции стала высокая численность населения, которая обеспечила трудовыми ресурсами масштабное освоение почв, в том числе орошение земель в районах крупных рек. Значительный рост населения в Англии за XVI–XVIII вв. привел вначале к созданию значительного сектора неаграрных занятий, а позже произошел переход к машинному производству и паровой энергии и подъем производства в сельском хозяйстве.

Помимо аграрной и промышленной революций, повлиявших на демографические процессы, отдельно выделяется кибернетическая революция, начавшаяся в 1950-х гг. Она связана с прорывами в автоматизации и созданием электронных средств управления, связи и информации. Революция не повлекла за собой смену типа воспроизводства населения, однако старение населения стало яркой чертой этого периода.

Для всех революций характерен мировой рост населения. Наибольшее влияние на него в количественном плане оказал аграрный период. С его начала до XV века численность населения увеличилась с 10 млн до 400–500 млн чел., то есть не менее чем в 40 раз (Livi-Bacci, 2017; Korotayev, 2020). К 1950-м гг. на Земле проживало 2,5 млрд чел., то есть численность населения возросла в 5–6 раз. За 70 лет численность населения выросла более чем в 3 раза и в ноябре 2022 года превысила 8 млрд чел. К 2050 году она увеличится до 9,7 млрд чел., а к середине 2080-х достигнет пика в 10,4 млрд чел.1

Увеличение продолжительности жизни и низкая рождаемость привели к усилению демографического старения. Влияние снижения рождаемости на старение населения отмечал А. Сови, считая его первопричиной данного процесса (Сови, 1977), т. к. снижение смертности касается всех возрастов, а не только старших поколений. В качестве доказательства он приводит пример динамики основных показателей в Германии, где за ХIХ век коэффициент смертности населения сократился почти на 30%, а показатели рождаемости и доли лиц свыше 60 лет сохранялись примерно на том же уровне. Старение населения одновременно со снижением смертности А. Сови объяснял разнообразными зависимостями между снижением смертности и снижением рождаемости.

Говоря про демографическое старение, не стоит забывать, что доля пожилых лиц была высокой еще до XX века. В Англии XVI–XVIII вв. доля лиц в возрасте от 60 лет и старше в среднем составляла 8–9%, во Франции середины XVIII века – 7%, в Японии XVII–XVIII вв. – 7–9%. Но именно в XX веке резко возросло количество людей старше трудоспособного возраста. Для увеличения доли лиц в возрасте от 60 лет и старше с 8 до 16% Франции понадобилось 159 лет (1788–1947), Швеции – 96 лет (1860–1956), Великобритании – 42 года (1910–1952), Японии – 33 года (1954–1987) (Денисенко, 2005).

В меньшей степени, чем рождаемость и смертность, на развитие демографического старения повлияла миграция2. В настоящее время численность мигрантов растет: если в 2000 году их число в мире достигало 173 млн, то в 2019 году – 272 млн. Но доля мигрантов в населении Земли увеличивается медленно (от 2,3% в 1980 году до 3,4% в 2017 году). Повышение миграции связано с ростом населения и недостатком ресурсов на территориях с высокой рождаемостью и низким уровнем резервов (социальных, медицинских, экономических, инфраструктурных и пр.) (Ниорадзе, 2021). Большую долю миграционных потоков составляют лица в молодом возрасте, что способствует омоложению населения в странах иммиграции. Вместе с тем численность пожилых мигрантов растет, и, оставшись жить на постоянной основе, они вносят вклад в старение местного населения.

Россия относится к числу демографически старых стран, в которых нарастает процесс демографического старения (Доброхлеб, 2022). Особенность старения российского населения – гендерная асимметрия. Старение обусловлено в первую очередь старением «снизу» (то есть снижением рождаемости); Россия существенно отстает от других стран по ожидаемой продолжительности жизни и данным по дожитию.

Еще во второй половине XIX века возрастная структура населения в ней была «молодой» (Барсуков, 2018). Но уже в начале XX века Россия, как и большинство развитых и развивающихся стран, вступила в стадию демографической революции. Помимо снижения смертности и рождаемости и увеличения продолжительности жизни это проявлялось в интенсивном процессе старения. На увеличение доли населения старше 60 лет с 10 до 17% России понадобилось чуть более 30 лет.

В России средняя продолжительность жизни была низкой по сравнению со странами Европы и в XIX–XX вв. (Роик, 2012). В середине XIX века она составляла 25 лет для мальчиков и 27 лет для девочек, а в начале XX века – 32,4 и 34,5 года соответственно. В течение XX века в СССР средняя продолжительность значительно выросла

(к 1970 году – 68,2 года), но была все еще низкой по сравнению с западноевропейскими странами (например, во Франции – 72,4 года, в Италии – 72,1 года).

Существуют различные демографические концепции по осмыслению демографической трансформации в России и СССР в XX веке (Баранов, 2015). Согласно А.Г. Вишневскому, Россия в данный период отходила от традиционных форм демографического и семейного поведения. Основным трендом демографического развития стало падение рождаемости. Это связано с уменьшением количества детей на одну женщину, более поздним вступлением в брак и рождением первого ребенка, ростом числа незарегистрированных браков и внебрачной рождаемости. Также в этот период благодаря демографической модернизации и уменьшению влияния экзогенных причин стало возможным снижение смертности (особенно детской) и ее сдвиг в сторону старших возрастов. Концепция А.Г. Вишневского является универсальной схемой демографического развития, но можно отметить отсутствие учета региональной дифференциации и зависимости демографической ситуации от факторов социальной среды.

Основным критиком парадигмы демографического перехода выступает М.А. Клупт. Он предложил альтернативную теорию, в основе которой лежит идея о нестабильной во времени детерминации демографических процессов и наличии внутренней логики демографического развития в регионах (Клупт, 2008). Данная теория создается на основе институционального подхода, где институты – и комплексы принятых в обществе формальных и неформальных правил, и субъекты социальных отношений с правами и ресурсами для поддержания жизни общества, и способы социального поведения и стереотипного мышления. М.А. Клупт пытается показать, что связь демографических процессов с экзогенной ситуацией сильнее, чем считается в теории демографического перехода. Так, на кризис продолжительности жизни к концу XX века повлияли социо- культурные факторы (ослабление влияния культуры и идеологии, уменьшение государственного контроля над жизнью общества).

Анализ демографической ситуации России в XX веке содержится в работах В.М. Симчеры и В.Б. Жиромской. В.М. Симчера вывел наличие положительной зависимости между режимами воспроизводства населения и государственной политикой в этот период (Симчера, 2006). Однако данная конструкция носит условный характер, так как не учитываются внутренние демографические закономерности. В.М. Симчера выделяет три основных этапа демографической динамики: опережающий естественный прирост по сравнению со средним приростом развитых стран (1897–1960 гг.), умеренный естественный прирост с приближением к приросту в развитых странах (1960–1988 гг.) и пониженный (позже – отрицательный) естественный прирост без аналогов в развитых странах (1992–2001 гг.). В.Б. Жиромская считает, что особенностями демографического перехода в России стали неустойчивость данного процесса (из-за неоднократных воздействий социальных факторов на общий ход демографической модернизации), значительная роль экзогенных факторов и глубокая деформация половозрастной пирамиды (Жиромская, 2012). Завершение демографической модернизации к концу века отдалялось из-за застойных явлений в экономике, отставания страны по ряду ведущих показателей технологической революции и депопуляции населения.

Методика исследования

Как было рассмотрено ранее, демографическое старение проявляется в увеличении доли людей старше трудоспособного возраста. Это значит, что данный процесс можно проследить во времени и спрогнозировать его в будущем. Согласно прогнозу ООН, количество людей от 65 лет и старше продолжит расти большими темпами по сравнению с другими возрастными группами3.

Для анализа динамики процесса старения использовался индекс старости польского ученого Збигнева Длугоша (Dlugosz, 2003), основанный на измерении синтетического индекса старения, отражающего изменения в доле молодого и старого населения, которые произошли в анализируемый период времени. Индекс рассчитывается по следующей формуле:

^SD = [5(0-14)t 5(g_i4)f+n] + [5(>65)t+n 5(>65)t] , где:

WSD – индекс старения;

S (0-14)t – доля населения 0–14 лет в начале анализируемого периода;

S (0-14)t+n – доля населения 0–14 лет в конце анализируемого периода;

S (>65)t+n – доля населения 65 лет и старше в конце анализируемого периода;

S (>65)t – доля населения 65 лет и старше в начале анализируемого периода.

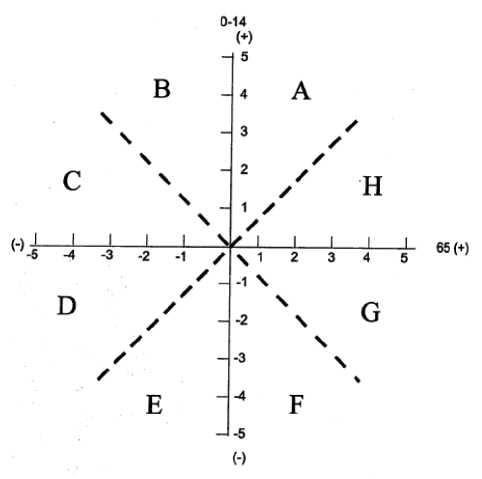

Графически индекс старения можно показать как взаимоотношение между изменениями доли населения в возрастных группах 0–14 лет и 65 лет и старше (рис.). по оси

Рис. Типы взаимосвязанных изменений в возрастных группах 0–14 лет и 65 лет и старше Источник: (Dlugosz, 2003).

ординат представлены значения изменения доли молодого населения, а по оси абсцисс – значения изменения доли пожилого насе-ления4. Дополнительно в систему координат З. Длугошем были введены две диагонали для более точного определения зависимости между этими двумя показателями (Черешнев, Чистова, 2017).

Определив точку на основе пересечения значений указанных переменных, рассматриваемое население можно отнести к одному из восьми теоретических типов:

– Тип А – общество становится моложе из-за преобладания увеличения доли населения 0–14 лет по сравнению с увеличением доли населения в возрасте 65+;

– Тип В – общество становится моложе за счет уменьшения доли населения в возрасте 65+ и за счет увеличения доли населения 0–14 лет;

– Тип С – общество становится моложе за счет увеличения доли населения 0-14 лет и уменьшения доли населения в возрасте 65+;

– Тип D – общество становится моложе из-за более медленного уменьшения доли населения 0–14 лет по сравнению со снижением доли населения в возрасте 65+;

– Тип E – старение общества в связи с преобладанием уменьшения доли населения 0–14 лет над снижением доли населения в возрасте 65+;

– Тип F – старение общества в связи с увеличением доли населения в возрасте 65+ и существенным снижением доли населения 0–14 лет;

– Тип G – старение общества в связи со снижением доли населения 0–14 лет и одновременным увеличением доли населения в возрасте 65+;

– Тип H – старение общества, обусловленное преобладанием роста доли населения в возрасте 65+ над увеличением доли населения 0–14 лет.

Индекс старости З. Длугоша был взят для дальнейшего анализа динамики демографического старения с целью адаптации для странового и регионального уровней. Для ретроспективного анализа был взят период с 1970 по 2021 год, для прогностического – с 2021 по 2070 год. Всего на мировом уровне проанализированы данные о демографическом старении для 7 континентов, 18 регионов и 193 стран. В отношении России рассмотрены 85 субъектов (без учета территорий, вошедших в состав страны 30.09.2022), однако анализ был проведен только с 1970 по 2021 год из-за отсутствия прогностических данных по населению регионов.

Ретроспективный анализ демографического старения для мира и России

Анализируя демографическую ситуацию в странах мира в 1970–2021 гг., можно отметить, что встречаются семь из восьми рассмотренных выше теоретических типов (табл. 1). Отсутствует только тип H, при котором преобладает рост доли населения в возрасте 65+ над увеличением доли населения 0–14 лет. Тем не менее господствующими являются типы, связанные со старением населения (173 страны, 90,1%). На всех кон- тинентах основным теоретическим типом является F (137 стран, 71,4%), при котором увеличивается доля пожилых людей и уменьшается доля детей. Меньше всего он представлен в Африке (50% стран континента), так как только здесь встречаются теоретические типы, характеризующиеся омоложением (19 стран, 9,9%). Старение в большей степени преобладает в Европе, где наблюдаются типы, связанные с увеличением доли пожилых людей и уменьшением доли молодых (F – 24 страны и 60%, G – 16 стран и 40%).

На всех континентах с 1970 по 2021 год уменьшается численность населения 0–14 лет и увеличивается группа населения 65+ (табл. 2). Можно заметить, что на динамику старения в большей степени влияет изменение доли молодого населения. Меньшая перемена этой доли характерна для Африки (на -5,4%) Австралии и Океании (на -13%), большая – для Центральной Америки (на -20%) и Южной Америки (на -18,7%). Увеличение доли пожилых отмечается в Европе (на 9,2%) и Северной Америке (на 7,2%).

Таблица 1. Распределение стран континентов по теоретическим типам З. Длугоша с 1970 по 2021 год

|

Континент |

Всего стран |

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

H |

|

Африка |

54 |

4 |

9 |

1 |

5 |

8 |

27 |

0 |

0 |

|

Азия |

50 |

0 |

0 |

0 |

0 |

8 |

40 |

2 |

0 |

|

Европа |

40 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

24 |

16 |

0 |

|

Южная Америка |

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

11 |

1 |

0 |

|

Центральная Америка |

21 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

20 |

1 |

0 |

|

Северная Америка |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0 |

0 |

|

Австралия и Океания |

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

12 |

0 |

0 |

|

Мир |

192 |

4 |

9 |

1 |

5 |

16 |

137 |

20 |

0 |

|

Источник: составлено авторами. |

|||||||||

Таблица 2. Динамика изменения доли детей и пожилых в структуре населения континентов с 1970 по 2021 год

|

Континент |

Динамика молодого населения, п. п. |

Динамика пожилого населения, п. п. |

Индекс старости Длугоша |

|

Центральная Америка |

-20 |

6,2 |

26,2 |

|

Южная Америка |

-18,7 |

5,9 |

24,6 |

|

Азия |

-17,2 |

5,3 |

22,5 |

|

Северная Америка |

-15,1 |

7,2 |

22,3 |

|

Европа |

-9,2 |

9,2 |

18,4 |

|

Австралия и Океания |

-13 |

4,4 |

17,4 |

|

Африка |

-5,4 |

0,7 |

6,1 |

|

Рассчитано по: Population pyramids of the world from 1950 to 2100. URL: https://www.populationpyramid.net |

|||

Что касается регионов, то рост численности населения в возрасте 0–14 лет фиксируется в Западной (Мали, Гвинея-Бисау), Центральной (Чад, Габон) и Восточной (Сомали) Африке (табл. 3), что связано с относительно меньшим экономическим развитием этих территорий, особенно по сравнению с южной и северной частями континента. Уменьшение доли молодого населения проявляется в странах, вышедших на новые стадии развития (Республика Корея, Сингапур, Бахрейн), и в островных государствах (Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Мальдивы). Из приведенных стран выделяется Маврикий, в котором изменение произошло резче, чем даже в более развитых странах Африки.

Увеличение доли населения в возрасте 65+ хорошо выражено в Европе (табл. 4), особенно в южной части (Босния и Герцеговина, Италия, Португалия). Значительное старение наблюдается в Восточной Азии (Япония, Гонконг, Республика Корея) благодаря экономическому развитию стран за период исследования. Говоря о том, что на всех континентах фиксируется старение на- селения, стоит учесть, что в отдельных странах доля пожилых уменьшилась, например в центре Африки (Габон, Экваториальная Гвинея, ЦАР) и Азии (Таджикистан, Киргизия).

Если обратиться к индексу старости Длу-гоша, то, как и по континентам, можно сделать вывод, что на динамику старения за исследованный период в большей степени влияет изменение доли молодого населения (табл. 5). Положительное значение индекса означает, что в наблюдаемом объекте преобладает старение населения, а отрицательное значение – преобладает омоложение населения. Самое высокое значение индекса отмечено в странах со значительным снижением доли населения в возрасте 0–14 лет (Республика Корея, Сент-Люсия, Маврикий) и увеличением доли населения 65+ (Гонконг, Босния и Герцеговина, Япония); самое низкое – в государствах с обратным положением, причем сюда входят страны только из Африки (Габон, Чад, Мали и др.).

Помимо изменения той или иной доли населения, стоит учитывать, во сколько раз выросло его количество за исследованный

Таблица 3. Топ-10 стран с максимальным увеличением и уменьшением доли молодого населения в 1970–2021 гг.

|

Континент (и его часть) |

Страна |

Динамика молодого населения, п. п. |

Континент (и его часть) |

Страна |

Динамика молодого населения, п. п. |

|

Африка (Западная) |

Мали |

4,6 |

Центральная Америка |

Сент-Люсия |

-32,5 |

|

Африка (Восточная) |

Сомали |

3,8 |

Азия (Восточная) |

Республика Корея |

-29,6 |

|

Африка (Центральная) |

Чад |

3,5 |

Центральная Америка |

Сент-Винсент и Гренадины |

-28,2 |

|

Африка (Центральная) |

Габон |

3,1 |

Азия (ЮгоВосточная) |

Таиланд |

-27,6 |

|

Африка (Центральная) |

Центральноафриканская Республика |

2,5 |

Африка (Южная) |

Маврикий |

-27,4 |

|

Африка (Западная) |

Гвинея-Бисау |

1,6 |

Азия (Средний Восток) |

Бахрейн |

-26,8 |

|

Африка (Центральная) |

Демократическая Республика Конго |

1,6 |

Азия (Юго-Восточная) |

Сингапур |

26,4 |

|

Африка (Западная) |

Гвинея |

1,6 |

Азия (Южная) |

Мальдивы |

-26,2 |

|

Африка (Западная) |

Гамбия |

1,5 |

Центральная Америка |

Гренада |

-25,4 |

|

Африка (Западная) |

Нигер |

1,0 |

Австралия и Океания |

Французская Полинезия |

-25,0 |

|

Рассчитано по: Population pyramids of the world from 1950 to 2100. URL: https://www.populationpyramid.net ; Информация о возрастных пирамидах в странах мира. URL: https://countryeconomy.com |

|||||

Таблица 4. Топ-10 стран с максимальным увеличением и уменьшением доли пожилого населения в 1970–2021 гг.

|

Континент (и его часть) |

Страна |

Динамика пожилого населения, п. п. |

Континент (и его часть) |

Страна |

Динамика пожилого населения, п. п. |

|

Азия (Восточная) |

Япония |

21,9 |

Африка (Центральная) |

Габон |

-3,4 |

|

Центральная Америка |

Виргинские острова |

16,9 |

Африка (Центральная) |

Экваториальная Гвинея |

-2,7 |

|

Азия (Восточная) |

Гонконг |

14,8 |

Африка (Центральная) |

Центральноафриканская Республика |

-2 |

|

Европа (Южная) |

Босния и Герцеговина |

14 |

Азия (Центральная) |

Таджикистан |

-1,7 |

|

Европа (Северная) |

Финляндия |

13,8 |

Африка (Центральная) |

Сан-Томе и Принсипи |

-1,3 |

|

Европа (Южная) |

Италия |

13,5 |

Азия (Центральная) |

Киргизия |

-1,2 |

|

Азия (Восточная) |

Республика Корея |

13,2 |

Африка (Западная) |

Бенин |

-1,1 |

|

Европа (Южная) |

Португалия |

13,2 |

Африка (Центральная) |

Чад |

-1,1 |

|

Европа (Южная) |

Греция |

12,5 |

Африка (Центральная) |

Камерун |

-1,1 |

|

Европа (Восточная) |

Болгария |

11,9 |

Африка (Западная) |

Сьерра-Леоне |

-0,9 |

|

Европа (Южная) |

Хорватия |

11,9 |

|||

|

Рассчитано по: Population pyramids of the world from 1950 to 2100. URL: https://www.populationpyramid.net ; Информация о возрастных пирамидах в странах мира. URL: https://countryeconomy.com |

|||||

Таблица 5. Страны с наибольшим и наименьшим индексом старости Длугоша с 1970 по 2021 год

Таким образом, за период с 1970 по 2021 год значительно увеличилась доля пожилого населения и снизилась доля молодого (табл. 6). Несмотря на то, что численность молодого населения возросла везде, кроме Европы, значительнее увеличилась численность пожилого населения, отчего его доля в структуре выросла в большинстве стран. Сильное омоложение населения за счет высокой рождаемости встречается в Африке, однако и здесь из-за северных и южных частей увеличилась доля пожилых. Также стоит заметить, что в Европе зафиксирован самый большой рост доли населения 65+, однако темпы прироста меньше по сравнению с другими континентами. Это связано с высокой численностью населения во многих европейских странах и с тем, что в Европе уже к 1970 году проходило демографическое старение.

Россия, согласно индексу старости Длу-гоша, относится к стареющим странам, где за период 1970–2021 гг. увеличилась доля населения 65+ и существенно снизилась доля детей 0–14 лет. Старение населения наблюдается во всех субъектах РФ (табл. 7). Преобладающими теоретическими типами для России являются F (50 субъектов, 58,8%) и G (34 субъекта, 40%). Только в Чеченской Республике выделяется теоретический тип E из-за снижения доли пожилого населения.

Таблица 6. Динамика численности детей и пожилых людей в населении континентов с 1970 по 2021 год

|

Континент |

Изменение доли населения до 15 лет, % |

Изменение доли населения старше 64 лет, % |

|

Африка |

343,11 |

433,16 |

|

Центральная Америка |

139,86 |

463,35 |

|

Австралия и Океания |

132,23 |

393,94 |

|

Азия |

125,67 |

542,7 |

|

Южная Америка |

123,18 |

556,16 |

|

Северная Америка |

111,8 |

304,58 |

|

Европа |

69,41 |

215,42 |

|

Рассчитано по: Population pyramids of the world from 1950 to 2100. URL: https://www.populationpyramid.net |

||

Таблица 7. Количество субъектов РФ, относящихся к типам населения по индексу старости З. Длугоша с 1970 по 2021 год

|

Федеральный округ |

Всего |

F |

E |

G |

|

Центральный |

18 |

9 |

0 |

9 |

|

Северо-Западный |

11 |

4 |

0 |

7 |

|

Южный |

8 |

3 |

0 |

5 |

|

Северо-Кавказский |

7 |

6 |

1 |

0 |

|

Приволжский |

14 |

10 |

0 |

4 |

|

Уральский |

6 |

3 |

0 |

3 |

|

Сибирский |

10 |

8 |

0 |

2 |

|

Дальневосточный |

11 |

7 |

0 |

4 |

|

Россия |

85 |

50 |

1 |

34 |

|

Источник: составлено авторами. |

||||

Таблица 8. Динамика изменения доли детей и пожилых в структуре населения федеральных округов РФ с 1970 по 2021 год

|

Федеральный округ |

Динамика молодого населения, п. п. |

Динамика пожилого населения, п. п. |

Индекс старости Длугоша |

|

Сибирский |

-11,6 |

9,5 |

21,1 |

|

Северо-Западный |

-9,9 |

10,4 |

20,3 |

|

Приволжский |

-11,4 |

8,9 |

20,3 |

|

Южный |

-10,6 |

9,7 |

20,3 |

|

Уральский |

-10,4 |

9,5 |

19,9 |

|

Дальневосточный |

-9,5 |

9,7 |

19,2 |

|

Центральный |

-8,8 |

8,3 |

17,1 |

|

Северо-Кавказский |

-12,4 |

3,6 |

16,0 |

|

Рассчитано по: Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_ nasel-pv_01-01-2022.pdf |

|||

Регионы мало дифференцированы и по динамике населения (табл. 8). Во всех федеральных округах отмечается снижение доли молодого населения и увеличение доли пожилого. Выделяется Северо-Кавказский округ, где, несмотря на сильное снижение доли детей (особенно в республиках Дагестан, Карачаево-Черкесской и КабардиноБалкарской), доля населения 65+ повысилась очень незначительно. Также стоит отметить, что в крупных субъектах РФ (Московская и Свердловская области, Краснодарский край) и городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург) доля молодого населения снизилась меньше, из-за того что демографическое старение начиналось в более развитых регионах.

Прогностический анализ демографического старения для мира и России

Оценив, как проходило изменение структуры населения в прошлом, стоит проанализировать, как будет проходить демографическое старение в будущем. Согласно прогнозам, к 2070 году старение населения начнет осуществляться в странах традиционного типа (табл. 9). Основным теоретическим типом будет G (115 стран, или 59,9%), при котором происходит снижение доли населения 0–14 лет и одновременно увеличение доли населения в возрасте 65+. Особенно сильно он выделится в Европе (39 стран, 33,9%) и Азии (33 страны, 28,7%). Теоретический тип F, который был преобладающим в

1970–2021 гг., тоже будет часто встречаться (73 страны, 38%), но основным будет в Африке (47 стран, 64,4%), Австралии и Океании (7 стран, 9,6%), где ранее наблюдалось наименьшее увеличение доли пожилого населения.

К 2070 году на континентах вырастет доля пожилого населения и продолжит снижаться доля молодого (табл. 10). Большее влияние на динамику старения населения будет оказывать изменение доли пожилого населения. При этом лидерами по процессу демографического старения, согласно индексу Длугоша, останутся Центральная Америка (увеличение доли пожилого населения на 15,7%), Южная Америка (на 14,3%) и Азия (на 13,4%). Лидером по снижению доли молодого населения станет Африка (на -12,6%), а в Европе эта доля уменьшится несущественно (на -1,7%).

Если рассматривать уровень стран, то только в нескольких из них увеличится доля населения 0–14 лет (табл. 11). В развитых и наиболее развитых странах (Германия, Австрия, Нидерланды) или близких к ним (Гонконг, ОАЭ) эта доля будет меняться незначительно за длительный период времени. А в слаборазвитых странах (Суринам, Уганда, Афганистан) доля молодого населения существенно снизится, хотя африканские страны останутся в лидерах по данному показателю в мире. Такие изменения означают, что в наименее развитых странах начнет проходить процесс демографического старения, который не будет иметь существенного влияния в регионах, где он начался еще в XX веке.

Таблица 9. Распределение стран континентов по теоретическим типам З. Длугоша с 2021 по 2070 год (прогноз)

|

Континент |

Всего |

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

H |

|

Африка |

54 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

47 |

7 |

0 |

|

Азия |

50 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

15 |

33 |

2 |

|

Европа |

40 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

39 |

1 |

|

Южная Америка |

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

10 |

0 |

|

Центральная Америка |

21 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

18 |

1 |

|

Северная Америка |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0 |

|

Австралия и Океания |

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

7 |

5 |

0 |

|

Мир |

192 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

73 |

115 |

4 |

|

Рассчитано по: Population pyramids of the world from 1950 to 2100. URL: https://www.populationpyramid.net |

|||||||||

Таблица 10. Динамика изменения доли детей и пожилых в структуре населения континентов с 2021 по 2070 год (прогноз)

|

Континент |

Динамика молодого населения, п. п. |

Динамика пожилого населения, п. п. |

Индекс старости Длугоша |

|

Центральная Америка |

-8,2 |

15,7 |

23,9 |

|

Южная Америка |

-6,6 |

14,3 |

20,9 |

|

Азия |

-7,2 |

13,4 |

20,6 |

|

Австралия и Океания |

-8,9 |

9,5 |

18,4 |

|

Африка |

-12,6 |

4,5 |

17,1 |

|

Северная Америка |

-4,6 |

11,2 |

15,8 |

|

Европа |

-1,7 |

9,3 |

11,0 |

|

Рассчитано по: Population pyramids of the world from 1950 to 2100. URL: https://www.populationpyramid.net |

|||

Таблица 11. Топ-10 стран с максимальным увеличением и уменьшением доли молодого населения в 2021–2070 гг. (прогноз)

|

Континент (и его часть) |

Страна |

Динамика молодого населения, п. п. |

Континент (и его часть) |

Страна |

Динамика молодого населения, п. п. |

|

Европа (Западная) |

Германия |

1,2 |

Южная Америка |

Суринам |

-28,8 |

|

Азия (Восточная) |

Гонконг |

1 |

Африка (Восточная) |

Уганда |

-21,1 |

|

Азия (Средний Восток) |

ОАЭ |

0,8 |

Азия (Средний Восток) |

Афганистан |

-20,8 |

|

Центральная Америка |

Аруба |

0,2 |

Азия (Средний Восток) |

Йемен |

-18,5 |

|

Европа (Западная) |

Австрия |

0 |

Африка (Южная) |

Зимбабве |

-18,5 |

|

Европа (Восточная) |

Венгрия |

-0,1 |

Африка (Центральная) |

Центральноафриканская Республика |

-17,5 |

|

Европа (Южная) |

Мальта |

-0,2 |

Африка (Западная) |

Мали |

-17,1 |

|

Европа (Западная) |

Нидерланды |

-0,3 |

Африка (Восточная) |

Эфиопия |

-17 |

|

Европа (Южная) |

Португалия |

-0,3 |

Африка (Западная) |

Гамбия |

-17 |

|

Европа (Северная) |

Дания |

-0,4 |

Африка (Центральная) |

Демократическая Республика Конго |

-16,7 |

|

Рассчитано по: Population pyramids of the world from 1950 to 2100. URL: https://www.populationpyramid.net |

|||||

Процесс демографического старения будет проявляться по-разному в наименее развитых континентах (табл. 12). В Западной, Восточной и Центральной Африке доля населения 65+ и старше все еще будет низкой по сравнению с более развитыми странами на севере и юге. В Азии и Центральной Америке старение в большей степени будет заметно в развитых (Республика Корея, Сингапур)

и развивающихся (Мальдивы, Сент-Люсия, Коста-Рика) странах. Это показывает, что увеличение доли пожилого населения все еще будет зависеть от экономического развития страны.

При обращении к индексу старости Длу-гоша видно, что на динамику старения населения влияет изменение доли и молодого, и пожилого населения (табл. 13). Самое высокое значение индекса наблюдается в

Таблица 12. Топ-10 стран с максимальным увеличением и уменьшением доли населения в возрасте 65 лет и старше в 2021–2070 гг.

|

Континент (и его часть) |

Страна |

Динамика пожилого населения, п. п. |

Континент (и его часть) |

Страна |

Динамика пожилого населения, п. п. |

|

Азия (Южная) |

Мальдивы |

29,3 |

Африка (Западная) |

Нигер |

1,7 |

|

Азия (Восточная) |

Республика Корея |

25,6 |

Африка (Восточная) |

Сомали |

2,2 |

|

Европа (Южная) |

Албания |

23,7 |

Африка (Южная) |

Ангола |

2,7 |

|

Центральная Америка |

Сент-Люсия |

23,5 |

Африка (Западная) |

Мали |

2,8 |

|

Азия (Юго-Восточная) |

Сингапур |

22,5 |

Африка (Западная) |

Нигерия |

2,8 |

|

Центральная Америка |

Пуэрто-Рико |

22,4 |

Африка (Центральная) |

Демократическая Республика Конго |

3,1 |

|

Азия (Южная) |

Бутан |

22,2 |

Африка (Западная) |

Кот-д’Ивуар |

3,2 |

|

Азия (Юго-Восточная) |

Бруней |

21,9 |

Африка (Центральная) |

Чад |

3,2 |

|

Азия (Средний Восток) |

Катар |

21,5 |

Африка (Западная) |

Бенин |

3,7 |

|

Центральная Америка |

Коста-Рика |

21,4 |

Африка (Южная) |

Мозамбик |

3,8 |

|

Африка (Восточная) |

Южный Судан |

3,8 |

|||

|

Рассчитано по: Population pyramids of the world from 1950 to 2100. URL: https://www.populationpyramid.net |

|||||

Таблица 13. Топ-10 стран с максимальным и минимальным значением индекса старости Длугоша в 2021–2070 гг. (прогноз)

Несмотря на значительный рост доли пожилого населения, темпы прироста количества населения 65+ снизятся (табл. 14). В отдельных странах (Болгария, Литва, Латвия, Япония) пожилое население сократится. Высокие темпы прироста пожилого населения сместятся в сторону Средневосточной Азии (Катар, Омар, Бахрейн) и Африки (Уганда, Замбия, Кения). Это связано со старением нынешнего населения трудоспособного или младше трудоспособного возраста.

Таким образом, в 2021–2070 гг. основным трендом будет снижение темпов прироста и молодого, и пожилого населения (табл. 15). Тем не менее доля населения 15 и младше лет продолжит уменьшаться, а доля населения 65+ – расти, причем повсеместно. Несмотря на увеличение количества молодого населения, в странах Африки, Австралии и Океании станет сильнее проявляться

Таблица 14. Топ-10 стран по увеличению и уменьшению количества пожилых людей в составе населения с 2021 по 2070 год (прогноз)

|

Континент (и его часть) |

Страна |

Изменение доли населения старше 64 лет, % |

Континент (и его часть) |

Страна |

Изменение доли населения старше 64 лет, % |

|

Азия (Средний Восток) |

Катар |

1719,52 |

Европа (Восточная) |

Болгария |

84,67 |

|

Азия (Средний Восток) |

Оман |

1258,51 |

Европа (Северная) |

Латвия |

90,44 |

|

Азия (Средний Восток) |

Бахрейн |

1071,45 |

Азия (Восточная) |

Япония |

94,78 |

|

Азия (Средний Восток) |

ОАЭ |

1010,23 |

Европа (Северная) |

Литва |

99,74 |

|

Африка (Восточная) |

Уганда |

995,23 |

Центральная Америка |

Виргинские острова |

101,69 |

|

Азия (Южная) |

Мальдивы |

926,18 |

Европа (Восточная) |

Румыния |

105,08 |

|

Африка (Южная) |

Замбия |

918,58 |

Европа (Восточная) |

Украина |

108,77 |

|

Африка (Восточная) |

Кения |

880,61 |

Европа (Южная) |

Хорватия |

110,23 |

|

Азия (Средний Восток) |

Палестина |

848,67 |

Европа (Южная) |

Сербия |

112,6 |

|

Африка (Центральная) |

Экваториальная Гвинея |

846,78 |

Европа (Южная) |

Италия |

114,43 |

|

Рассчитано по: Population pyramids of the world from 1950 to 2100. URL: https://www.populationpyramid.net |

|||||

Таблица 15. Динамика численности детей и пожилых людей в населении континентов в 2021–2070 гг. (прогноз)

В России, согласно прогнозу, в 2021– 2070 гг. незначительно снизится доля населения младше 15 лет (с 17,7 до 16,3%) и продолжится рост численности населения 65+ (с 16 до 22,4%). Темпы прироста молодого населения останутся отрицательными (увеличение в 0,8 раза), а пожилого населения – положительными (увеличение в 1,2 раза), но данные изменения не будут настолько значительными, как в период 1970–2021 гг. Индекс старости Длугоша подтверждает, что в стране динамика старения населения окажется более плавной, так как для России его значение будет одним из самых низких в мире – 7,8. Для примера, самое низкое значение индекса прогнозируется в Германии (6,2).

Заключение

Проведенный анализ свидетельствует, что основным трендом динамики возрастной структуры населения регионов мира остается увеличение доли пожилых людей. И если в 2021 году встречаются территории, где проходит омоложение населения, то к 2070 году процесс демографического старения затронет все страны мира. Динамика старения населения со временем будет менее дифференцированной на континентах, что подтверждают индекс старости Длуго-ша и группировка стран по теоретическим типам. За 1970–2021 гг. самым распространенным стал теоретический тип, характеризующийся преобладанием роста доли насе- ления в возрасте 65+ над увеличением доли населения 0–14 лет, а в период 2021–2070 гг. основным станет тип со снижением доли населения 0–14 лет и одновременным увеличением доли населения в возрасте 65+. Тем не менее как на уровне континентов, так и стран сохранится дифференциация по доле молодого и пожилого населения из-за различий уровня смертности и рождаемости, а также экономического развития территорий. К 2070 году Африка, Азия, Австралия и Океания останутся в лидерах по доле молодого населения, а Европа, Северная и Южная Америка – по доле пожилого. Однако в Центральной Америке существенно изменится половозрастная структура: к 2070 году, по сравнению с 1970 годом, доля молодого населения сократится в 3 раза, а доля пожилого вырастет в 6 раз.

Демографическое старение в России происходит по сценарию большинства развитых стран. Это подтверждается расчетом индекса старости Длугоша: за 1970–2021 гг. во всех федеральных округах и субъектах РФ наблюдалось старение населения, причем со слабой дифференциацией. Отмечается, что в крупных субъектах и городах федерального значения снижение молодого населения произошло слабее из-за того, что демографическое старение начиналось в более развитых регионах. К 2070 году темпы уменьшения доли молодого населения и увеличения доли пожилого в России снизятся. Это значит, что динамика старения населения будет более плавной. Данные изменения в половозрастной структуре РФ должны учитываться при стратегическом планировании социальноэкономического развития территорий.

Список литературы Демографическое старение: предпосылки и прогноз

- Баранов Е.Ю. (2015). Современные концепции демографической истории России в XX веке // Вестник Челябинского гос. ун-та. № 24 (379). С. 215–221.

- Барсуков В.Н. (2018). Региональные особенности процесса демографического старения в Российской Федерации // Вопросы территориального развития. № 4 (44). DOI: 10.15838/tdi.2018.4.44.5

- Вишневский А.Г. (1976). Демографическая революция. Москва: Статистика. 239 с.

- Гринин Л.Е., Гринин А.Л. (2022). Демографический срез исторического процесса. Статья первая. Демографические трансформации vs производственные революции // Философия и общество. № 3 (104). С. 5–39.

- Денисенко М.Б. (2005). Тихая революция // Отечественные записки. № 3 (24). URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0317/analit01.php

- Доброхлеб В.Г., Барсуков В.Н. (2020). Старение населения в России и Китае: особенности и социально-экономические риски // Уровень жизни населения регионов России. Т. 16. № 4. С. 36–48. DOI: 10.19181/lsprr.2020.16.4.3

- Доброхлеб В.Г. (2022). Демографическое старение в России и новая социальная реальность // Народонаселение. Т. 25. № 2. С. 66–76. DOI: 10.19181/population.2022.25.2.6

- Жиромская В.Б. (2012). Основные тенденции демографического развития России в XX веке. Москва: Кучково поле: Союз семей военнослужащих России. 320 с.

- Клупт М.А. (2008). Демография регионов Земли. Санкт-Петербург: Питер. 347 с.

- Ниорадзе Г.В. (2021). Международная миграция старшего поколения: общемировые и российские тенденции // ДЕМИС. Демографические исследования. Т. 1. № 4. С. 43–58. DOI: 10.19181/demis.2021.1.4.4

- Роик В.Д. (2012). Пенсионная система России: вызовы XXI века и пути модернизации. Санкт-Петербург: Питер. 256 с.

- Симчера В.М. (2006). Развитие экономики России за 100 лет: 1900–2000. Исторические ряды, вековые тренды, институциональные циклы. Москва: Наука. 587 с.

- Сови А. (1977). Общая теория населения. Т. 2. Жизнь населения / пер. с франц. Ф.Р. Окуневой. Москва: Прогресс. 520 с.

- Черешнев В.А., Чистова Е.В. (2017). Выявление региональных особенностей старения населения России // Экономический анализ: теория и практика. Т. 16. № 12 (471). С. 2206–2223. DOI: 10.24891/ea.16.12.2206

- Dlugosz Z. (2003). The level and dynamics of population ageing process on the example of demographic situation in Europe. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 2, 5–15.

- Korotayev A.V. (2020). How singular is the 21st century Singularity? In: Korotayev A.V., LePoire D. (eds.). The 21st Century Singularity and Global Futures. A Big History Perspective. Springer, Cham, Switzerland, 571–595.

- Landry A. (1982). La Révolution Démographique. INED, Paris, France.

- Livi-Bacci M.A. (2017). Concise History of World Population. Wiley-Blackwell, Chichester, UK.

- Maddison A. (2003). The World Economy: Historical Statistics. OECD, Paris, France.

- Notestein F.W. (1945). Population. The long view. In: Schultz T.W. (ed.). Food for the World, University of Chicago Press, Chicago, IL, 35–57.

- Tanton J. (1994). End of the migration epoch? Time for a new paradigm. The Social Contract, 4, 162–173.

- Thompson W.S. (1929). Population. American Journal of Sociology, 34 (6), 959–975.