Дендрохронологическая верификация времени сооружения памятника федерального значения «Дом Ореловича» (Восточная Сибирь)

Автор: Жарников З.Ю., Вахнина И.Л., Мыглан В.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Применение естественнонаучных методов при изучении архитектурно-исторического наследия Сибири дает возможность уточнить нередко возникающие спорные моменты о сроках строительства и эксплуатации исторических сооружений, благодаря которому появляется научно-аргументированное обоснование ценностной характеристики строений как памятников архитектуры, а также основание для их включения в качестве ресурсов в сферу туристического бизнеса и перспективы роста туристической привлекательности городов Сибири. Целью работы является верификация исторических сведений о времени сооружения памятника федерального значения «Дом Ореловича» на основе сопоставления данных официальных документов, исторических источников и краеведческих публикаций с результатами дендрохронологического анализа деревянных конструкций полов, сохранившихся в нетронутом виде с момента его постройки. Выполняемое с помощью дендрохронологического метода определение времени сооружения позволяет не только точно установить год рубки древесины, используемой для строительства, но и выявить отдельные реконструированные и оригинальные элементы. В официальных документах существует две предполагаемых даты строительства памятника 1900 г. (информация содержится в паспорте и на памятной табличке на фасаде дома) и 1910 г. (отражен в работах историков и краеведов). Результаты проведенного исследования показали, что половицы (доски) и перекрытия пола юго-восточной части первого этажа дома были изготовлены из сосны обыкновенной, а их заготовка была осуществлена не ранее 1909-1910 гг., что подтверждают данные краеведов-исследователей В.Г. Лобанова и В.Ф. Немерова. В связи с этим, 1910 г. может считаться достоверным в качестве даты сооружения памятника федерального значения «Дом Ореловича».

Дендрохронология, история сибири, памятник архитектуры, xx в, датировка, город чита

Короткий адрес: https://sciup.org/145146694

IDR: 145146694 | УДК: 902.674+351.853.1 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0594-0600

Текст научной статьи Дендрохронологическая верификация времени сооружения памятника федерального значения «Дом Ореловича» (Восточная Сибирь)

Разностороннее изучение историко-культурных объектов Сибири представляет особую значимость не только для уточнения и обогащения знаний об архитектурно-историческом наследии, но и несет культурную ценность – немаловажную основу для развития туристической привлекательно сти городов Сибири. В связи с этим в последние годы масштабно реставрируются объекты культурного наследия в Енисейске, Томске, Иркутске, Минусинске и других городах. В процессе реставрационных работ одной из наиболее важных составляющих является историческое обоснование. Нередки ситуации, когда при его подготовке, выясняется, что дата сооружения либо неизвестна, либо имеет несколько вариантов. При решении данного вопроса большую путаницу может вносить тот факт, что при эксплуатации здание могло быть реконструировано или полностью перестроено. В этом случае анализ исторических данных о реставрированном объекте не всегда позволяет ответить на ряд таких существенных для подтверждения исторической ценности объекта вопросов, как сохранность элементов с оригинальной конструкцией и их процентном соотношении в реконструированном здании. На сегодняшний день для решения данной проблемы широко используется дендрохронологический метод. Выполняемая с его помощью верификация времени сооружения бревенчатых зданий и деревянных элементов в каменных конструкциях позволяет не только точно установить год рубки, используемой для строительства древесины, но и выявить отдельные реконструированные и оригинальные элементы [Вахнина, Сидорова, Жарников, 2019; Воронин, 2010; Жарни-ков, Баринов, 2019; Жарников и др., 2022 и др.]. При комплексных датировках появляется возможно сть провести погодичную реконструкцию социальноисторических процессов, повлиявших на развитие поселенческой среды прошлого [Жарников и др., 2020].

Несмотря на то, что Чита (столица Забайкальского края) получила статус города только в 1851 г., на сегодняшний день в нем расположено более 300 объектов культурного наследия, из которых 13 имеют статус федерального значения. Большинство памятников относится к периоду XIX – нач. XX в. При анализе их культурно-исторической значимости порой возникают спорные моменты, для решения которых требуется комплексный подход (с применением как исторических, так и естественно-научных методов). Например, таким памятником является «Дом Нарышкиной Елизаветы Петровны» [Об утверждении … Нарышкиной ..., 2012]. В настоящее время памятник находится по адресу: г. Чита, ул. Селенгинская, дом 14а. По официальной информации особняк состоит на федеральной охране с постановления Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 г. под № 1327 как дом, где в конце 1820-х гг. проживала жена декабриста М.М. Нарышкина. Однако, по утверждению свидетелей, здание было полностью восстановлено по образу дома XIX в., ранее располагавшегося в другом месте – по ул. Декабристов, дом 12. Кроме того, утверждается, что в конструкции отреставрированного особняка лишь нижние венцы (или венец) являются оригинальными. В связи с чем возникают сомнения, что данный архитектурный объект отвечает критериям, предъявляемым к объектам культурного наследия и требуется его комплексное исследование.

Другим памятником с дискуссионным временем сооружения в г. Чита является объект нашего исследования – памятник федерального значения «Дом Оре-ловича» (рег. № 231210004050006), находящийся по адресу ул. Бутина (исторически – Софийская), дом 26 (рис. 1). Согласно паспорту он был построен в 1910 г., однако в приказе «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Ореловича»...» обозначена другая дата – 1900 г. Это обосновывает цель исследования – проведение верификации исторических сведений о времени сооружения памятника федерального значения «Дом Ореловича» на основе сопоставления данных официальных документов, исторических источников и краеведческих публикаций с результатами дендрохронологического анализа деревянных конструкций полов, сохранившихся в нетронутом виде с момента его постройки.

Материалы

Исторические источники . Источником исторической информации послужили как официальные документы [Об утверждении … Ореловича ..., 2012], так и, имеющиеся в общем доступе, опубликован-

Рис. 1. Памятник федерального значения «Дом Ореловича» в г. Чита (ул. Бутина, дом 26). Фотография юго-западного фасада. Фото Вахниной И.Л., 2023 г.

ные исторические и краеведческие работы [Лобанов, 2001; Митыпов; Немеров, 2010; и др.]. Для хронологической визуализации также были изучены исторические планы застройки г. Чита и фотографии первой четверти XX в.

Дендрохронологические источники . При работе с каменными строениями возможность их датировки дендрохронологическим методом сохраняется только при наличии деревянных конструкций (перекрытия крыши и этажей, деревянные элементы фундамента и пола, дверные и оконные оклады) [Жарников, Баринов, 2019]. В исследуемом сооружении окна и перекрытия крыши были заменены ранее. В начале 2020х гг. в ходе проводимой реставрации в здании были вскрыты полы первого этажа в юго-восточной части дома и открыт доступ к оригинальным (уложенным во время его сооружения) деревянным перекрытиям. Всего было отобрано 7 образцов, 5 из которых с балок перекрытия пола и 2 с половиц.

Календарная датировка образцов строительной древесины была осуществлена путем привлечения региональной древесно-кольцевой хронологии (далее – ДКХ) ZAB по сосне обыкновенной протяженностью 573 года [Свидетельство..., 2022]. ДКХ была создана по деревьям, произрастающим в окрестностях г. Читы, и образцам древесины с памятников деревянного зодчества г. Читы (Дом С.А. Шиллинга, Музей декабристов (Михайло-Архангельская церковь), жилых домов конца XIX – начала XX в. и др.)

Методы

Методической основой исследования стал комплексный подход, агрегирующий методы гуманитарных и естественных наук. Исторический анализ письменных источников, фотодокументов и иллюстраций выполнен общепринятыми историко-сравнительным и историко-системным методами [Ковальченко, 2003; Медушевская, 2010], основанными на принципах историзма, объективности, системности, униформиз-ма [Ракитов, 1982; Степанищев, 2009]. Дендрохронологический анализ – естественнонаучный метод, активно применяемый для надежной датировки объектов культурного наследия, в т.ч. хорошо зарекомендовавший себя для датировки памятников историкокультурного наследия Сибири [Жарников и др. 2020; Мыглан и др., 2010; Сидорова и др., 2017; 2018; и др.]. Отбор образцов осуществлялся с помощью бура для сухой древесины. Бурение проводилось в местах с наилучшей сохранностью строительных элементов. Предпочтение отдавалось участкам с наличием подкорового слоя, позволяющего точно определить время заготовки древесины.

Для создания пригодной для цифровых изображений поверхности подготовленные керны были поэтапно обработаны шлифовальными лентами зернистостью от 120 до 800 грид. Изображение поверхности у кернов с широкими годичными кольцами (керны bu_03-bu_08) было получено при помощи сканера Epson Perfection

V850 Pro, а для кернов с узкими кольцами – с помощью сканирующего в отраженном свете микроскопе AXIO zoom. V16 (CARL ZEISS) (керны bu_01 и bu_02). Измерение ширины годичных колец по цифровым изображениям было осуществлено в программе CooRecorder 9.1 (CR) [Larsson, 2013]. Графическое представление данных проведено в программе CDendro 9.1. [Larsson, 2013]. Полученные индивидуальные серии прироста были стандартизированы сплайном длиной в 2/3 от длины каждой индивидуальной серии в программе ARSTAN. Перекрестная дендрохронологическая датировка материалов была выполнена согласно методике подробно изложенной на сайте Сибирской дендрохронологической лаборатории [Обработка...]. На заключительном этапе работы была осуществлена верификация исторических и дендрохронологических данных, что позволило согласовать и корректно интерпретировать полученную информацию.

Результаты

Исторический анализ . Дом Ореловича – П-образ-ный в плане, двухэтажный каменный дом под вальмо-вой кровлей с элементами в стиле модерн. Здание имеет нарядное декорирование, характерное для сибирской купеческой и дворянской архитектуры нач. XX в. Особняк располагается на ул. Бутина (ранее – Софийская), которая начала активно застраиваться с начала XX в., когда в 1903 г. был открыт читинский железнодорожный вокзал. Буквально за 1910 г. здесь было возведено несколько крупных каменных строений: доходный дом Забайкальского казачьего войска, дом А.П. Лопатиной-Гантимуровой и др. [Немеров, 2010].

Согласно опубликованным историческим данным [Лобанов, 2001; Немеров, 2010], исследуемое здание также было построено в 1910 г. К сожалению, самые ранние найденные на сегодняшний день исторические фотографии и градостроительные планы датируются лишь 1922 г., но они четко обозначают исследуемое сооружение на своем историческом месте. Определенную ясность о сроках сооружения дает краеведческий очерк, посвященный строительству лазарета в г. Улан-Удэ (ранее – Верхнеудинск) [Митыпов]. Автор очерка выдвигает версию, что Илья Васильевич Орелович, являясь одним из организаторов строительства больничного комплекса в 1905 г. (был уничтожен пожаром) и его перестройки в 1909 г., мог злоупотребить служебным положением (растрата средств) и на вырученные средства, возвести свой особняк [Митыпов]. Для нашего исследования данный очерк интересен тем, что он косвенно подтверждает 1910 г. как год возведения здания. Тем не менее, согласно указу Президента Российской Федерации № 176 от 20 февраля 1995 г. «Дом Ореловича» – памятник федерального значения обозначен 1900-м г. [Указ..., 1995 г., с. 3]. При обращении к порталу министерства культуры РФ получила неоднозначная информация о времени сооружения – в названии строения значится 1900 г., а в датировке – 1910 [Сведения...]. Таким образом возникла путаница, которая прослеживается между историческими данными и делопроизводственной документацией. Учитывая, что по историческим сведениям глубоких реставрационных работ в помещении ранее не проводилось, решение данной проблемы было найдено благодаря дендрохронологическому датированию деревянных элементов памятника.

Дендрохронологический анализ . Ксилотомическое исследование отобранных образцов показало, что в качестве строительного материала для исследуемых элементов сооружения служила древесина сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.). В результате измерения ширины годичных колец по цифровым

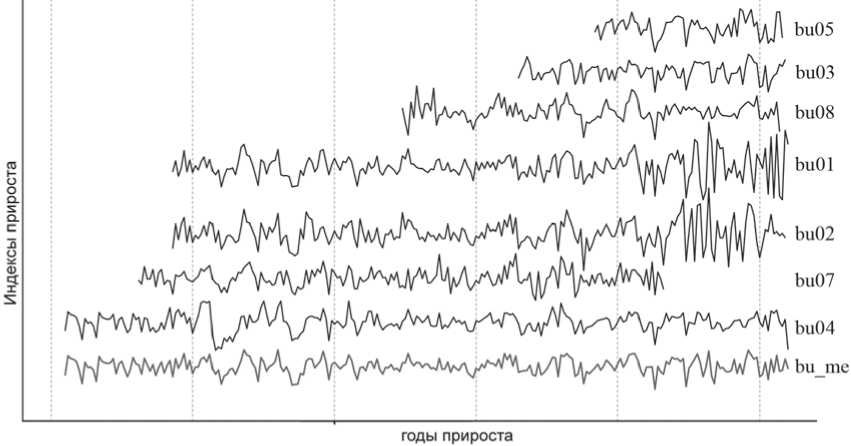

Рис. 2. Графическая иллюстрация относительной перекрестной датировки индивидуальных серий прироста образцов древесины с памятника «Дом Ореловича» и относительная обобщенная древесно-кольцевая хронология bu_me.

Характеристика индивидуальных серий прироста образцов древесины с памятника «Дом Ореловича» *

|

№ |

Название образца |

Временной интервал, гг. |

Количество колец, шт. |

r |

σ |

Μесто отбора |

|

|

1 |

bu01 |

1693 |

1910** |

218 |

0,68 |

0,25 |

доска пола |

|

2 |

bu02 |

1693 |

1909** |

217 |

0,65 |

0,24 |

перекрытие пола |

|

3 |

bu03 |

1815 |

1909** |

95 |

0,74 |

0,20 |

доска пола |

|

4 |

bu04 |

1655 |

1910** |

256 |

0,66 |

0,19 |

перекрытие пола |

|

5 |

bu05 |

1842 |

1908 |

67 |

0,63 |

0,31 |

перекрытие пола |

|

6 |

bu07 |

1681 |

1866 |

186 |

0,57 |

0,71 |

перекрытие пола |

|

7 |

bu08 |

1774 |

1907 |

134 |

0,52 |

1,05 |

перекрытие пола |

|

Средние значения |

0,64 |

0,40 |

|||||

*r – межсериальный коэффициент корреляции; σ – стандартное отклонение; ** – образцы, содержащие подкоровый слой.

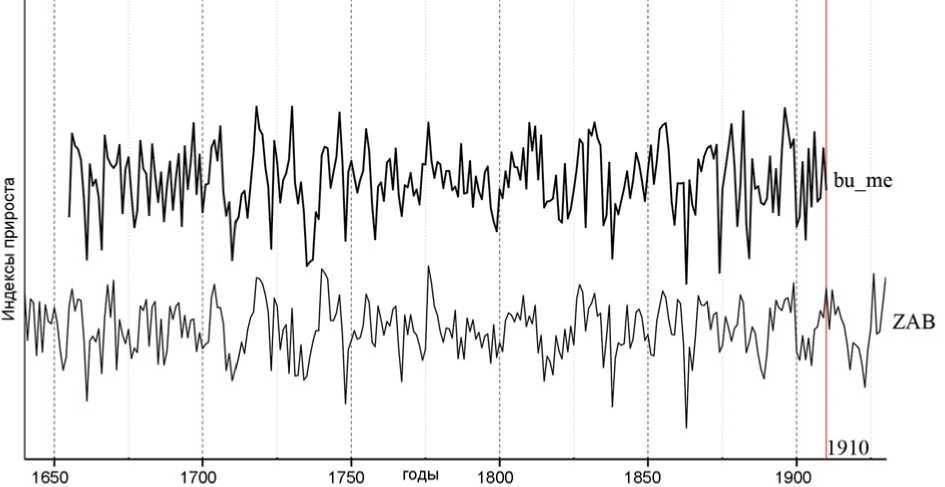

Рис. 3. Графическая иллюстрация календарной перекрестной датировки обобщенной стандартизированной древесно-кольцевой хронологии bu_me («Дом Ореловича») и региональной древесно-кольцевой хронологии ZAB. Вертикальной красной линией обозначен 1910 г.

изображениям поверхности образцов были получены плавающие или относительные (не привязанные к календарному времени) индивидуальные серии прироста, которые затем были перекрестно датированы относительно друг друга (рис. 2). Все межсериальные коэффициенты корреляции, при их среднем значении 0,64, достоверны (при р ≥ 0,05) (см. таблицу ) Количество годичных колец у разных образцов колеблется от 67 до 256 штук. Стандартное отклонение составило от 1,05 до 0,19. Перекрестная датировка индивидуальных плавающих хронологий относительно друг друга свидетельствует о том, что деревья произрастали в один промежуток времени, а древесина образцов с сохранившимся подкоровым слоем была срублена практически в один и тот же год. Полученные высокие значения коэффициента межсериальной корреляции позволили объединить индивидуальные серии прироста в обобщенную относительную (ДКХ) – bu_me.

С помощью процедуры перекрестной датировки обобщенная относительная ДКХ bu_me была ка-лендарно датирована по региональной обобщенной ДКХ ZAB (рис. 3). Коэффициент корреляции Пирсона между ДКХ bu_me и ДКХ ZAB, рассчитанный за общий период 256 лет, составил 0,70. В результате, было установлено, что время формирования периферийных колец у образцов с подкоровым слоем приходится на 1909 или 1910 г.

Заключение

На сегодняшний день становится очевидным, что хронологическая информация, отмечаемая в паспортах на объекты культурного наследия, памятных досках и исторических материалах, может являться некорректной и нуждаться в серьезном уточнении. Так, дендрохронологическое датирование образцов древесины (балки перекрытия пола и половые доски) с памятника федерального значения «Дом Орелови-ча», показало, что время его возведения не может приходится на период ранее 1910 г., что соответствует историческим описаниям, рассмотренным в данной работе, но противоречит информации, указанной в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, где объект значится как «Дом Ореловича, 1900 г.» и памятной доске, размещенной на фасаде.

Таким образом, в рамках данной статьи наглядно показана необходимость детальных историко-дендрохронологических исследований архитектурных памятников Сибири, которые позволят получить объективную информацию о времени их сооружения, а значит уточнить и обогатить наши знания об архитектурноисторическом наследии Сибири Нового времени.

З.Ю. Жарниковым и В.С. Мыгланом исследование было выполнено за счет гранта РНФ по проекту № 23-78-10118 «Цифровая дендроархеология: новейшие методики про-боподготовки и датирования археологической древесины и углей бореальной зоны Евразии», И.Л. Вахнина работала в рамках бюджетного исследования ИПРЭК СО РАН.

Список литературы Дендрохронологическая верификация времени сооружения памятника федерального значения «Дом Ореловича» (Восточная Сибирь)

- Вахнина И.Л., Сидорова М. О., Жарников З.Ю. Потенциал применения дендрохронологического анализа для датировок памятников деревянного зодчества и археологического материала в городе Чите // Записки Забайкальского отделения РГО. - 2019. - С. 58-65.

- Воронин В.И. Дендрохронологическая датировка бревен лежни под фундаментом колокольни Спасской церкви в Иркутске // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2010. - № 1. - С. 78-82. EDN: LBDKFT

- Жарников З.Ю., Баринов В.В. "Дом воеводы" города Енисейска: историко-дендрохронологический анализ // Баландинские чтения. - 2019. - Т. 14 (1). - С. 32-39. EDN: IGLALR

- Жарников З.Ю., Дзюба В.В., Мыглан В.С., Вахнина И.Л. К вопросу дендрохронологического датирования каменных сооружений на примере Троицкого собора г. Кяхты // Былые годы. - 2022. - № 17 (4). - С. 1721-1732. DOI: 10.13187/bg.2022.4.1721

- Жарников З.Ю., Мыглан В.С., Сидорова М. О., Аболина Л.А. Генезис деревянной архитектуры Енисейска в контексте последствий пожара 1869 г. // Былые годы. 2020. - № 55. - С. 173-187. DOI: 10.13187/bg.2020.1.173 EDN: HENNYD