Дендрохронологические методы в архитектурно-этнографическом обследовании поселений русских в Сибири (на примере города Тары Омской области)

Автор: Сидорова М.О., Жарников З.Ю., Доржу З.Ю., Майничева А.Ю., Мыглан В.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 4 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам включения методов дендрохронологии в архитектурно-этнографическое обследование. Впервые ставится вопрос об обязательном его применении при исследовании поселений русских в Сибири. На примере архитектурно-этнографического обследования восьми недвижимых объектов культурного наследия г. Тары показаны преимущества и недостатки междисциплинарного подхода к датировке памятников архитектуры. В результате включенного наблюдения, анализа имеющейся источниковой и литературной базы, фотофиксации были описаны архитектурные особенности построек и проведено предварительное датирование. Дендрохронологическая часть заключалась в применении стандартной методики датировки, которая предполагает наличие двух составляющих - привязанной к календарной шкале обобщенной индексированной древесно-кольцевой хронологии по району исследования и относительной («плавающей») хронологии, построенной по образцам с исторического памятника. Обладая рядом неоспоримых преимуществ, метод дендрохронологии имеет и закономерные ограничения. Например, в нашем случае возникли сложности с датировкой зданий со следами многочисленных перестроек. Вместе с тем междисциплинарный подход позволяет преодолеть эти сложности благодаря многофакторному анализу с привлечением данных нескольких дисциплин. По результатам проведенного исследования было уточнено время сооружения (перестройки) нескольких недвижимых объектов культурного наследия г. Тары и построена 419-летняя древесно-кольцевая хронология, охватывающая период с 1596 по 2015 г., что в дальнейшем поможет датировать древесину памятников деревянного зодчества Западной Сибири XVII-XVIII вв.

Архитектурно-этнографическое обследование, дендрохронологический анализ, историко-архитектурное наследие, сибирский город

Короткий адрес: https://sciup.org/145145832

IDR: 145145832 | УДК: 39+728.03 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.4.122-131

Текст научной статьи Дендрохронологические методы в архитектурно-этнографическом обследовании поселений русских в Сибири (на примере города Тары Омской области)

Город Тара был основан на левом берегу р. Иртыш осенью 1594 г. с целью присоединения к Московскому государству новых территорий на юг от Тобольска и создания условий для окончательного разгрома Сибирского ханства [Миллер, 1999, с. 280–281]. С этого момента и до начала XIX в. он являлся ключевым форпостом, защищавшим русские земли со стороны казахстанских степей [Татауров, 2012]. В настоящее время Тара – административный центр Тарского р-на Омской обл. В исторической части города сохранилось большое количество памятников деревянного зодчества. Отсутствие документов о времени их сооружения привело к необходимости использования дендрохронологического метода для определения возраста памятников архитектуры и подтверждения их историко-культурного статуса.

Методы и материалы

Благодаря междисциплинарному подходу в работе использовались архитектурно-этнографический и дендрохронологический методы.

Архитектурно-этнографическое обследование. В результате включенного наблюдения, анализа имеющейся источниковой и литературной базы, фотофиксации были описаны архитектурные особенности обследованных в 2014–2015 гг. восьми исторических построек, которые составляют часть культурного наследия г. Тары, и проведено их предварительное датирование.

Дом по адресу ул. Советская, 7 представляет собой пятистенок, обшитый широкими досками. Углы с выпусками венцов и перерубы забраны пилястрами. Крыша двухскатная, в настоящее время обшита шифером, имеет далеко вынесенный профилированный карниз и фриз с накладной треугольной резьбой. На уличном фасаде расположены шесть окон (с прямоугольными завершениями наличников, с филенчатыми ставнями); на боковых – по три окна, на дворовом – одно. Вход в здание находится в прирубе со двора. В настоящее время дом заброшен.

Дом по адресу ул. Советская, 9 – бывший дом купца В.И. Серебренникова (рис. 1) [Царегородцева и др., 2012, с. 62]. Здесь располагалось уездное казначейство [Гуменюк, Ляликов, 2014, с. 252]. Протяженный, прямоугольный в плане двухэтажный дом с пристроенными сенями имеет коридорно-анфиладную внутреннюю планировку. Верхний этаж зашит тесом, углы с выпусками венцов и перерубы забраны пилястрами. Нижний этаж построен из кирпича и оформлен многорядным карнизом. Окна также украшены сплошным нешироким карнизом с медальонами. Вход в здание с главного фасада, в настоящее время забит досками. Стиль архитектуры эклектичен, в нем сочетаются элементы классицизма и народные мотивы. Дом имеет статус памятника истории и культуры регионального значения.

Дом по адресу ул. Советская, 16 – бывший особняк адвоката Корикова-Михайлова. В 1920-х гг. в нем размещались управление общественных организаций и библиотека, затем районный отдел культуры, а впоследствии ЗАГС. Двухэтажное рубленое деревянное здание на каменном цоколе обшито тесом. Прямоугольный план имеет дополнения: с юга располагается пристройка с замысловатой фигурной крышей, с во стока – сени. Во внутренней планировке преобладает анфиладная система. Стиль архитектуры определяется как эклектика с элементами сибирского барокко. Здание интересно рядами окон: на втором этаже с уличного фасада расположено шесть большеформатных, включая одно в двухэтажной пристройке, на первом – пять подквадратных. Все украшены красивыми резными наличниками. На фотографии 1927 г. видны несохранившиеся высокие деревянные ворота с калиткой, их вереи оформлены пилястрами. Здание имеет статус памятника истории и культуры регионального значения. Была проведена незначительная реконструкция – заменена входная дверь.

Дом по адресу ул. Дзержинского, 11 – бывший дом Смороденниковых. Он двухэтажный, протяженный, прямоугольный в плане, «со связью». Стены сложены из 20 венцов, выполненных в технике рубки «в чашу» с остатком. Имеется высокий каменный фундамент. Крыша в настоящее время не сохранилась. На уличном фасаде второго этажа находятся пять окон с полуциркульным завершением, их резные наличники богато орнаментированы в очельях. На первом этаже симметрично расположены пять небольших полуциркульных

Рис. 1. Дом по адресу ул. Советская, 9.

Рис. 2. Дом по адресу ул. Нерпинская, 48. Фото советского периода, предоставлено С.А. Алферовым.

окошек, закрытых ставнями. Стиль – эклектика с элементами народной архитектуры. Дом имеет признаки объекта культурного наследия, но на учет не поставлен.

Дом по адресу ул. Дзержинского, 13 – бывший дом мещанки М.И. Шкляевой, типичный образец городской двухэтажной прямоугольной в плане деревянной постройки «со связью». Рублен из бревен «в чашу» с выпусками, стены составляют 27 венцов. По фасадам многочисленные окна с богато украшенными наличниками и ставнями. Традиционно на втором этаже они больше по размерам, чем на первом. Здание стоит на несколько поднимающемся над уровнем дневной поверхности каменном фундаменте, в котором устроены продухи. Четырехскатная вальмовая крыша имеет резной карниз и подкарнизные доски.

Нежилой дом, расположенный вблизи Юбилейной площади , – бывший дом тарского купца 2-й гильдии Я.В. Орлова. Находится в руинированном состоянии. Сохранились кирпичные цокольный и первый этажи, второй был рублен из бревен, в настоящее время разрушен. Многочисленные окна просты по форме и сейчас не имеют наличников. Дом стоит на склоне. Необычное объемно-планировочное решение обусловлено значительным перепадом высот. Один фасад имеет три этажа, включая цокольный, противоположный – два. Прямоугольный план усложнен пристройкой – двухэтажными сенями. Дом значителен по размерам и выделяется своей монументальностью.

Дом по адресу ул. Нерпинская, 48 – бывший особняк купца И.Ф. Нерпина, построен как сиропитательный дом (рис. 2). В настоящее время в нем располагается станция юных туристов и вечерняя школа. Трехэтажный дом имеет Г-образную форму и явля- ется образцом каменной купеческой застройки начала ХIX в. в стиле классицизма [Царегородцева и др., 2012, с. 63]. Четырехскатная вальмовая крыша крыта железными листами и оформлена карнизом со значительным выносом. Этажи здания отделены друг от друга карнизом с многорядным напуском. Окна второго этажа украшены сандриками и медальонами. В результате ремонтно-восстановительных работ многие из них лишились этого убранства. Вход в особняк с бокового фасада.

Амбар по адресу ул. Александровская, 89 представляет собой протяженное здание, включающее четыре связанных четырехстенка (рис. 3). Стены сложены из 11 венцов, выполненных в технике рубки «в чашу» с остатком. Крыша двухскатная, крыта железными листами, под кровлей на лицевом фасаде вырезано полукруглое слуховое окно. В торце постройки расположены двустворчатые ворота. На боковом фасаде первого четырехстенка находится окно с лучковым завершением.

По имеющимся в указанной литературе данным и особенностям архитектуры все здания можно приблизительно датировать серединой XIX – началом XX в. [Там же; Список…, 2015].

Дендрохронологическое датирование. Использовалась стандартная методика датировки памятников, которая предполагает наличие двух составляющих – привязанной к календарной шкале обобщенной индексированной древесно-кольцевой хронологии (ДКХ) по району исследования и относительной ДКХ, построенной по образцам с исторического памятника. Для надежной датировки эти ДКХ должны пересекаться между собой на отрезке как минимум в 60–100 лет.

Рис. 3. Амбар по адресу ул. Александровская, 89.

Камеральная обработка образцов, измерения ширины годичных колец производились на полуавтоматической установке LINTAB (с точностью 0,01 мм). Измеренные серии прироста датировались посредством сочетания графической перекрестной датировки [Douglass, 1919] и кросс-корреляционного анализа в специализированном программном пакете для дендрохронологических исследований – DPL [Holmes, 1984] и TSAP system V3.5 [Rinn, 1996]. Возрастной тренд из древесно-кольцевых серий был удален с использованием сплайна в две трети от длины индивидуальной хронологии в программе ARSTAN [Cook, Krusic, 2008].

Для по строения обобщенной индексированной хронологии по району исследования в 2014–2015 гг. было заложено шесть участков в радиусе 20 км от г. Тары. Из-за проводимых в прошлом массовых вырубок значительное время занял поиск участков с деревьями, чей возраст более полутора веков. Хронологии строились по двум основным лесообразующим породам – сосне обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) и лиственнице сибирской ( Larix sibirica Ledeb.). Керны отбирались с помощью возрастного бура по стандартной методике на высоте 1,3 м от дневной поверхности [Шиятов и др., 2000]. Всего с шести участков был отобран 81 керн. Для уточнения архитектурнопланировочных датировок с помощью специального бура для сухой древесины с восьми построек (с перекрытий крыш, стен домов, досок оконных и дверных проемов) было отобрано 94 керна.

Результаты и обсуждение

Измеренные серии прироста по живым деревьям (сосне обыкновенной и лиственнице сибирской) были перекрестно датированы. Образцы, у которых наблюдался аномальный прирост (креневая древесина, следы воздействия низовых пожаров и т.д.), были исключены из выборки. В результате по заложенным участкам построено шесть ДКХ: Nec_pin, Ced_pin, Berg_pin, Ants_pin, Anls_pin и Ced_larx. Проведенный анализ пяти хронологий по сосне обыкновенной показал, что погодичная изменчивость в ширине годичных колец незначительная, а индивидуальные серии прироста характеризуются наличием существенного возрастного тренда. С учетом небольшой удаленности участков отбора образцов сосны друг от друга и хорошей согласованности прироста хронологии были усреднены. Результатом стало построение 214-летней обобщенной ДКХ Pin_std по сосне обыкновенной. Корреляционный анализ стандартизированных хронологий по сосне обыкновенной и лиственнице сибирской (Ced_larx, 314 лет) показал отсутствие общего сигнала между ними (коэффициент корреляции незначимый). Таким образом, при датировке исторических памятников принципиальное значение имеет определение породного состава образцов. Анализ коллекции образцов с обследованных построек показал, что основным строительным материалом была древесина сосны обыкновенной . Поэтому для дендрохронологической датировки древесины с памятников использовалась ДКХ Pin_std.

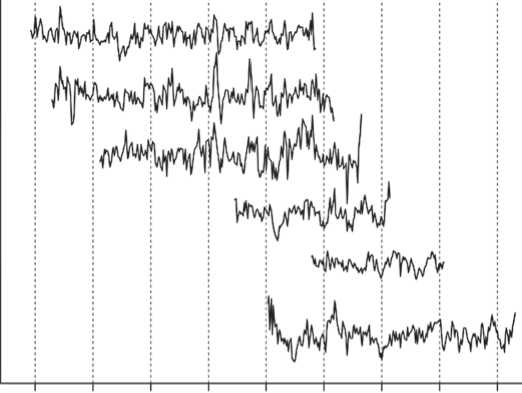

Для построения относительных («плавающих») ДКХ индивидуальные с ерии приро ста по каждой постройке были перекрестно датированы и стандартизированы. Последующая перекрестная датировка «плавающих» хронологий показала, что четыре из них – sov7, dz11, nch48, amb – имеют общий период перекрытия в 70 лет (среднее значение коэффициента корреляции 0,61; рис. 4). Для установления календарного времени сооружения построек все хронологии были сопоставлены с ДКХ по живым деревьям Pin_std. В результате пять из них были привязаны к календарной шкале: sov7 (ул. Советская, 7) – 1882 г., sov9 (ул. Советская, 9) – 1954 г., dz11 (ул. Дзержинского, 11) – 1858 г., nch48 (ул. Нерпинская, 48) – 1842 г., amb (ул. Александровская, 89) – 1907 г. (рис. 4). Данные о количестве датированных образцов с обследованных объектов приведены в таблице. Постройки, которые не датиро-

1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

Годы

А

Б

В

Г

Д

Е

Рис. 4. Перекрестная датировка древесно-кольцевых хронологий, построенных по обследованным объектам г. Тары.

A – ул. Нерпинская, 48; Б – ул. Дзержинского, 11; В – ул. Советская, 7; Г – ул. Александровская, 89; Д – ул. Советская, 9; Е – ДКХ Pin_std.

Общая характеристика образцов исторической древесины с построек г. Тары

|

№ п/п |

Лабораторный индекс |

П.к. |

Пр.к. |

R |

SD |

Место отбора образца |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

ул. Советская, 7 |

||||||

|

1 |

sov7_6 |

1672 |

1882 |

0,353 |

0,356 |

Перекрытие |

|

2 |

sov7_2 |

1687 |

1852 |

0,34 |

0,291 |

» |

|

3 |

sov7_11 |

1656 |

1795 |

0,473 |

0,25 |

Северо-западная стена, 4-й венец |

|

4 |

sov7_4 |

Не датируется |

Перекрытие |

|||

|

5 |

sov7_1 |

» |

» |

|||

|

6 |

sov7_9 |

» |

» |

|||

|

7 |

sov7_10 |

» |

» |

|||

|

8 |

sov7_8 |

» |

Северо-западная стена, 3-й венец |

|||

|

9 |

sov7_7 |

» |

То же, 7-й венец |

|||

|

10 |

sov7_5 |

» |

Юго-восточная стена, 5-й венец |

|||

|

11 |

sov7_3 |

» |

То же, 3-й венец |

|||

|

ул. Советская, 9 |

||||||

|

12 |

sov9_01 |

1840 |

1954 * |

0,317 |

0,198 |

Перекрытие |

|

13 |

sov9_02 |

1847 |

1954 |

0,596 |

0,19 |

» |

|

14 |

sov9_03 |

1839 |

1954 |

0,431 |

0,385 |

» |

|

15 |

sov9_04 |

1853 |

1954 * |

0,605 |

0,189 |

» |

|

16 |

sov9_05 |

1841 |

1954 * |

0,603 |

0,195 |

» |

|

17 |

sov9_06 |

1842 |

1954 |

0,528 |

0,244 |

» |

|

18 |

sov9_07 |

1867 |

1952 |

0,42 |

0,247 |

» |

|

19 |

sov9_08 |

1839 |

1954 * |

0,417 |

0,194 |

» |

|

20 |

sov9_09 |

1859 |

1948 |

0,69 |

0,241 |

» |

|

21 |

sov9_10 |

1861 |

1954 |

0,513 |

0,212 |

» |

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

ул. Дзержинского, 11 |

||||||

|

22 |

dz11_10 |

1617 |

1844 |

0,43 |

0,304 |

Восточная стена, 6-й венец |

|

23 |

dz11_2 |

1633 |

1858 |

0,292 |

0,27 |

|

|

То же, 7-й венец |

||||||

|

24 |

dz11_3 |

1647 |

1828 |

0,386 |

0,415 |

|

|

25 |

dz11_12 |

1615 |

1849 |

0,515 |

0,321 |

То же, 8-й венец |

|

26 |

dz11_6 |

Не датируется |

Южная стена, 1-й венец |

|||

|

27 |

dz11_7 |

» |

||||

|

То же, 2-й венец |

||||||

|

28 |

dz11_8 |

» |

||||

|

29 |

dz11_4 |

» |

То же , 5-й венец |

|||

|

30 |

dz11_1 |

» |

Восточная стена, 7-й венец |

|||

|

31 |

dz11_13 |

» |

Простенок, 3-й венец |

|||

|

32 |

dz11_5 |

» |

То же, 4-й венец |

|||

|

33 |

dz11_11 |

» |

Перекрытие, 2-й этаж |

|||

|

34 |

dz11_9 |

» |

Перекрытие |

|||

|

ул. Нерпинская, 48 |

||||||

|

35 |

nch48_02 |

1695 |

1829 * |

0,404 |

0,223 |

Перекрытие |

|

36 |

nch48_03 |

1612 |

1829 |

0,526 |

0,308 |

» |

|

37 |

nch48_04 |

1715 |

1829 |

0,526 |

0,235 |

» |

|

38 |

nch48_05 |

1691 |

1829 |

0,423 |

0,287 |

» |

|

39 |

nch48_06 |

1618 |

1830 * |

0,663 |

0,281 |

» |

|

40 |

nch48_07 |

1707 |

1828 * |

0,578 |

0,249 |

» |

|

41 |

nch48_08 |

1676 |

1842 * |

0,544 |

0,264 |

» |

|

42 |

nch48_09 |

1653 |

1829 |

0,612 |

0,331 |

» |

|

43 |

nch48_10 |

1596 |

1829 * |

0,329 |

0,303 |

» |

|

44 |

nch48_11 |

1666 |

1841 |

0,544 |

0,322 |

» |

|

45 |

nch48_12 |

1696 |

1829 |

0,514 |

0,356 |

» |

|

46 |

nch48_14 |

1596 |

1829 * |

0,397 |

0,348 |

» |

|

47 |

nch48_15 |

1607 |

1829 * |

0,374 |

0,248 |

» |

|

48 |

nch48_13 |

Не датируется |

» |

|||

|

49 |

nch48_01 |

» |

» |

|||

|

ул. Александровская, 89 |

||||||

|

50 |

amb_09 |

1790 |

1872 |

0,301 |

0,199 |

Северо-западная стена, 2-й венец, 1-я клеть |

|

51 |

amb_03 |

1797 |

1905 * |

0,612 |

0,261 |

То же, 5-й венец, 1-я клеть |

|

52 |

amb_02 |

1777 |

1893 |

0,415 |

0,247 |

То же, 6-й венец, 1-я клеть |

|

53 |

amb_01 |

1788 |

1907 * |

0,433 |

0,222 |

То же, 8-й венец, 1-я клеть |

|

54 |

amb_08 |

1803 |

1905 |

0,627 |

0,244 |

То же, 9-й венец, 1-я клеть |

|

55 |

amb_06 |

1785 |

1876 |

0,623 |

0,326 |

Юго-восточная стена, 6-й венец, 1-я клеть |

|

56 |

amb_15 |

1789 |

1905 |

0,514 |

0,286 |

То же, 6-й венец, 4-я клеть |

|

57 |

amb_05 |

1786 |

1907 |

0,465 |

0,325 |

То же, 7-й венец, 1-я клеть |

|

58 |

amb_04 |

1784 |

1903 * |

0,552 |

0,296 |

То же |

|

59 |

amb_11 |

1773 |

1904 |

0,541 |

0,349 |

Юго-восточная стена, 9-й венец, 2-я клеть |

|

60 |

amb_12 |

1781 |

1901 |

0,43 |

0,328 |

То же, 9-й венец, 3-я клеть |

|

61 |

amb_14 |

1793 |

1897 |

0,439 |

0,322 |

То же, 10-й венец, 3-я клеть |

Список литературы Дендрохронологические методы в архитектурно-этнографическом обследовании поселений русских в Сибири (на примере города Тары Омской области)

- Горячев В.М., Мыглан В.С., Омурова Г.Т. Определение возраста образцов древесины из строений Полуйского мысового городка по дендрохронологическому методу//Кардаш О. В. Обдорские городки конца XVI -первой трети XVIII в.: история и материальная культура. -Екатеринбург; Салехард: Магеллан, 2013. -С. 370-376.

- Гуменюк А.Н., Ляликов И. В. Памятники архитектуры г. Тары XVIII -начала XX в.: каталог//Омск. науч. вестн. -2014. -№ 1 (125). -С. 252-259.

- Жарников З.Ю., Визгалов Г.П., Князева Е.В., Коноваленко М.В., Мыглан В. С. Результаты дендрохронологической датировки Стадухинского острога//РА. -2014. -№ 1. -C. 122-128.

- Жарников З.Ю., Рудковская М.А., Визгалов Г.П., Мыглан В. С. Дендрохронологическая датировка построек центральной части посада Старотуруханского городища//Археология, этнография и антропология Евразии. -2014. -№ 2. -С. 67-76.

- Миллер Г.Ф. История Сибири. -М.: Вост. лит., 1999. -Т. 1. -630 с.