Дендрохронология Средневекового Новгорода: анализ хронологического и количественного распределения дендродат

Автор: Тарабардина О.А., Карпухин А.А., Мацковский В.В., Соловьева Л.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 245-1, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты анализа количественного и хронологического распределения дендродат образцов древесины из культурного слоя Великого Новгорода. Этот анализ позволяет выявить некоторые общие закономерности развития застройки как в отдельных районах города, так и в Новгороде в целом.Отмечена взаимосвязь городского строительства и летописных пожаров (Славенский конец). Помимо периодов активной заготовки древесины и усадебного строительства, в материалах отдельных раскопов прослеживаются и хронологические лакуны, которым соответствуют слои запустения, что может объясняться некими неординарными событиями (например, упоминаемыми письменными источниками эпидемиями) - например, Людин конец. Ранние дендродаты в выборках раскопов маркируют появление застройки в различных районах города начиная с первой половины X в. (Людин, Неревский концы, кремль), демонстрируя постепенное увеличение территории Новгорода, как на Софийской, так и на Торговой стороне

Дендрохронология, средневековая археология, количественноеи хронологическое распределение дендродат

Короткий адрес: https://sciup.org/14328351

IDR: 14328351

Текст научной статьи Дендрохронология Средневекового Новгорода: анализ хронологического и количественного распределения дендродат

В настоящее время в лабораториях Института археологии РАН, Центра по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, Археологического центра Псковской области накоплен достаточно большой массив данных об исследованных образцах древесины из культурного слоя средневековых археологических памятников европейской части России. Архивы лабораторий содержат результаты измерений годичных колец порядка 25 тыс. древесных стволов, из которых более 12 тыс. имеют абсолютные календарные даты. Для систематизации всех этих материалов ведется работа по созданию единой базы данных, структурно состоящей из отдельных, постоянно пополняемых блоков или частных баз, каждая из которых характеризует материалы конкретного археологического памятника и содержит, кроме дендрохронологических дат, информацию об археологическом контексте каждого исследованного образца (Карпухин и др., 2015).

Кроме утилитарного использования этих баз для поиска тех или иных материалов представляет интерес появляющаяся возможность проведения различных статистических оценок больших групп дендрохронологических датировок. По-видимому, наиболее любопытные результаты удается получить при проведении анализа их хронологического и количественного распределения.

В целом подобный анализ может способствовать решению следующих задач:

-

1) на «микроуровне» – это традиционные вопросы определения строительных дат конкретных построек или сооружений;

-

2) результатом анализа выборок дендродат отдельных стратиграфических горизонтов или ярусов может явиться уточнение их календарных датировок и значительное сокращение тех хронологических интервалов, которые могут быть определены для этих горизонтов и ярусов только археологическими методами;

-

3) своего рода «макроуровень» – определение абсолютной хронологии застройки конкретных городских территорий и города в целом. Подобный анализ может позволить выявить периоды активной заготовки древесины, свидетельствующие о резких всплесках строительства, проследить динамику освоения и развития застройки различных участков городской территории ( Черных, Карпухин , 2001; 2006; Кулакова , 2001; Тарабардина , 2007).

Задача данной статьи – продемонстрировать некоторые результаты анализа количественного и хронологического распределения дендрохронологических датировок образцов древесины из культурного слоя Великого Новгорода.

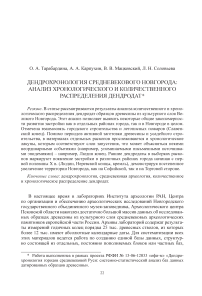

Благодаря многолетнему археологическому изучению города, хорошей сохранности органики в культурных напластованиях и давней традиции дендрохронологических исследований, начатых под руководством Б. А. Колчина на рубеже 1950–1960-х гг. ( Колчин , 1963), Новгород располагает наиболее обширной коллекцией дендрообразцов. В настоящее время база данных датированных новгородских образцов содержит 6505 датировок (без учета образцов, имеющих условные датировки, в том числе моделей, утративших неопределимое количество годичных колец и получивших датировки с пометкой «не ранее… года»). Все они происходят из 42 раскопов и шурфов (исследования проводились в период с 1959 по 2014 г.), охватывающих фактически всю территорию средневекового города, исторически делившегося на пять концов: Неревский, Людин и Загородский – на Софийской стороне города, на западном (левом) берегу р. Волхов; Славенский и Плотницкий – на Торговой стороне, на восточном (правом) берегу Волхова (рис. 1). Серии дендродат получены также для территорий, не входивших в кончанскую структуру. На Софийской стороне – это кремль и Воскресенская слобода за пределами собственно городской черты (Алексеевские раскопы 2007 и 2012 гг.), на Торговой – территория новгородского Торга и княжеского двора (раскопы на Ярославовом дворище). Удалось датировать также конструкции новгородского Великого моста, исследованные в ходе подводных археологических работ на дне р. Волхов ( Тарабардина , 2014).

Рис. 1. Схема расположения раскопов в Новгороде (на 2014 г.)

Раскопы: 1 – на Славне; 2 – на Борковой улице; 3 – на Ярославовом дворище; 4 – у Спасской башни; 5 – Чудинцевский; 6 – на валу; 7 – на Холопьей улице; 8 – Неревский; 9 – Ильинский; 10 – Посольский; 11 – Буяный; 12 – Славенский; 13 – Готский; 14 – Тихвинский; 15 – Торговый; 16 – Михайловский; 17 – Рогатицкий; 18 – Кировский; 19 – Людогощинский; 20 – Троицкий; 21 – Козмодемьянский-I; 22 – Дмитриевский; 23 – Дубошин; 24 – Нутный I–III; 25 – Лихудов корпус; 26 – на ул. Большевиков; 27 – на ул. Мстинской; 28 – между Покровской и Златоустовской башнями; 29 – Михаило-Архангельский; 30 – Андреевский I; 31 – Федоровский I–V; 3 2 – Ипатьевский; 33 – Лукинский; 34 – Конюхов; 35 – у Софийской звонницы; 36 – на Владычном дворе; 37 – Федоровский VI; 38 – Андреевский-II; 39 – Добрынин; 40 – Посольский-1999; 41 – Никитинский; 42 – Козмодемьянский-II; 43 – Посольский-2006; 44 – Никольский-2007; 45 – Алексеевский; 46 – Борисоглебский; 47 – Десятинный I–IV; 48 – Посольский-2008; 49 – Кремлевский; 50 – Ильменский; 51 – Щитный I–III; 52 – Мо-лотковский-2011; 53 – Власьевский-II; 54 – Конюшенный; 55 – Маницын; 56 – Дослань-ский; 57 – Нутный-IV; 58 – Алексеевский-II; 59 – Лукинский-II; 60 – Воскресенский-2012; 61 – Молотковский-2012–2; 62 – Молотковский-2012–1; 63 – Никольский-2012; 64 – Алексеевский- IV; 65 – Маницын-II; 66 – Алексеевский-III; 67 – Петропавловский; 68 – Алексеев-ский-V; 69 – Рогатицкий II; 70 – Красный, 13

Следует отметить, что разные раскопы и шурфы представлены очень разнородными в количественном отношении сериями дендродат – от 2–5 до более чем 3000 датировок, что зависит от ряда факторов: мощности и сохранности культурного слоя, площади исследования, качества отбора образцов. Единичные датировки характеризуют хронологию отдельных конструкций из наиболее сохранившихся участков слоя (раскопы в Партизанском переулке, Воскресенский, Маницын). Представительные выборки в свою очередь дают возможность не только проанализировать распределение датировок в отдельных сооружениях, но и проследить динамику застройки отдельных участков городской территории за более или менее долгий хронологический период, выявив периоды активной заготовки древесины для усадебного и общегородского строительства. Именно выборки, хорошо обеспеченные в количественном отношении, наиболее интересны для изучения закономерностей городской застройки. В Новгороде этим условиям отвечают следующие блоки дат, чьи выборки насчитывают свыше 100 датировок: Неревский конец – Неревский раскоп (1032 даты); Людин конец – Троицкий (3275 дат) и Десятинный (134 даты) раскопы; Славенский конец – Нутный (384 даты), Ильинский (241 дата), Михайловский (153 даты), Кировский (109 дат) раскопы; Плотницкий конец – Андреевский (191 дата), Федоровский (144 даты) и Никитинский (134 даты) раскопы.

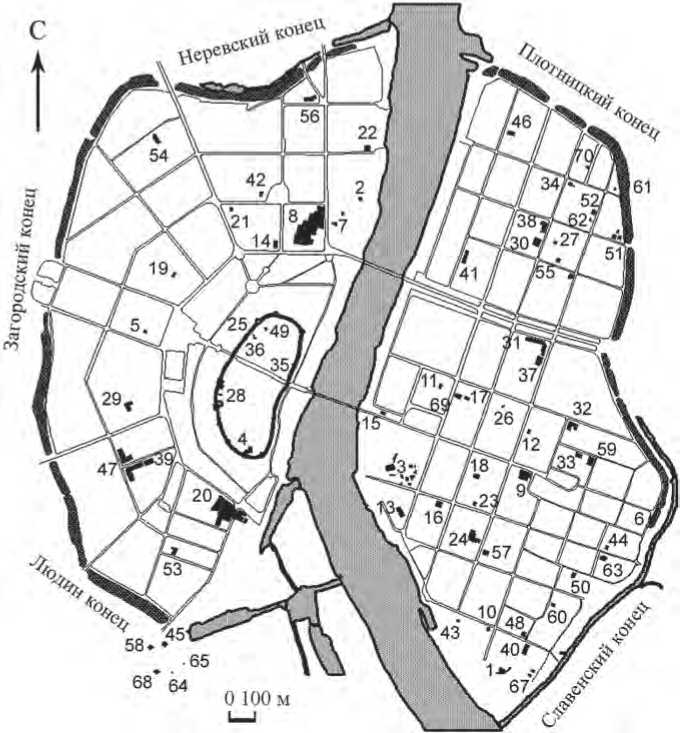

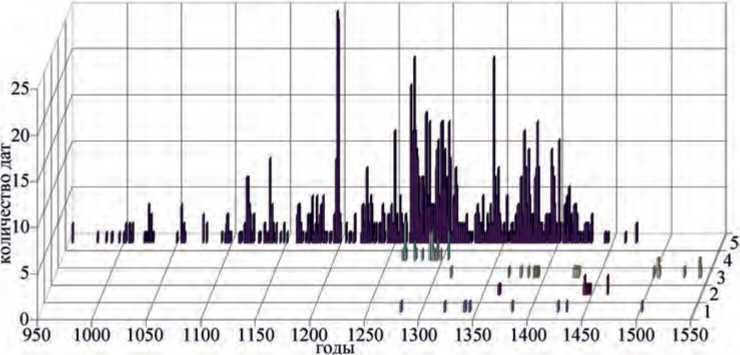

Общая диаграмма распределения дендродат Новгорода (с 930-х по 1940-е гг.) наглядно демонстрирует характерные особенности новгородской коллекции в целом (рис. 2). Подавляющая часть дендродат (96,5 %) относится к периоду средневековья – X–XV вв. Образцы и сооружения XVI–XX вв. немногочисленны и в совокупности составляют лишь 3,5 % выборки. Эта картина хорошо отражает сохранность разновременных деревянных конструкций в культурном слое города. Таким образом, анализ распределения дендродат из построек XVI– XX вв. не позволяет выйти за пределы «микроуровня», т. е. уточнения дат строительства отдельных сооружений.

Изучение распределения дат X – середины XV в. (6278 дат) в целом позволяет перейти на «макроуровень», проследив развитие застройки на городской территории, однако эти процессы отражены в материалах разных районов неравномерно. Учитывая обилие и разнообразие новгородских материалов, по-видимому, целесообразно анализировать их по единицам городской структуры, т. е. по концам. Из пяти новгородских концов наименее представительна выборка Загородского конца, на территории которого расположен лишь Людогощин-ский раскоп (17 дат конца XII – середины XIII в.). Так же малоинформативны для изучения закономерностей развития города выборки из раскопов в Воскресенской слободе (6 дат, XII в.) и на Ярославовом дворище (24 даты, XI, XV, XVI, XX вв.). В раскопах дворища (25 дат) фиксируются значительные хронологические лакуны, разделяющие ранний (XI в.) и более поздние этапы застройки участка (1420–1510-е гг.). Причиной тому является уничтожение культурных напластований более раннего времени впускными сооружениями XV в. и кладбищем XVI–XVIII вв. ( Тарабардина , 2015).

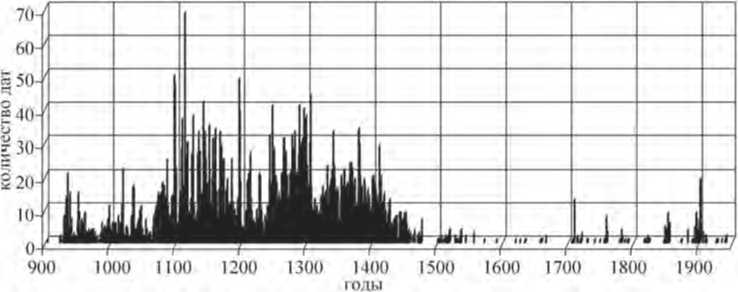

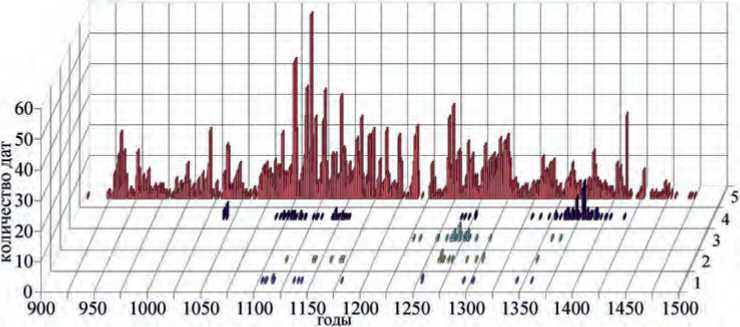

Распределение дендродат в раскопах на территории Новгородского кремля (114 дат) демонстрирует хронологическую лакуну в 960–1060-х гг. (рис. 3, 1 ); это связано с возведением первых укреплений Детинца в 1040-е гг., которому

Рис. 2. Количественное и хронологическое распределения дендрохронологических датировок образцов древесины из культурного слоя Новгорода (6505 дат, раскопки 1959–2014 гг.)

Рис. 3. Количественное и хронологическое распределения дендрохронологических датировок образцов древесины из культурного слоя Новгорода по концам (6246 дат, X–XV вв.)

1 – кремль; 2 – Неревский конец; 3 – Славенский конец; 4 – Плотницкий конец; 5 – Людин конец предшествовала нивелировка территории. С 1130-х по 1400-е гг. здесь наблюдается постоянная строительная деятельность, датировки распределяются достаточно равномерно, интервалы между группами дат не превышают 21–23 лет.

Для анализа динамики застройки средневекового Новгорода наиболее значимыми являются материалы четырех исторических концов: Неревского, Славенского, Плотницкого и Людина (рис. 3, 2–5). Помимо количественного и хронологического распределения датировок важно учитывать и территориальный аспект: расположение конкретных раскопов в системе городской топографии.

Неревский конец (1096 дат) представлен материалами двух раскопов: Не-ревского и Козьмодемьянского – и тремя группами шурфов с датированными конструкциями мостовых (Кремлевский парк) и вала Окольного города (рис. 4). Наиболее обеспеченный датировками Неревский раскоп (1032 даты) демонстрирует непрерывное развитие городской застройки на этой территории с 950-х по 1470-е гг. Основным объектом исследования здесь являлись мостовые трех средневековых улиц и в меньшей степени – застройка XII–XIV вв. ( Колчин , 1963). Поэтому пики диаграммы, отражающие периоды активной заготовки строительной древесины, здесь зачастую соответствуют периодам сооружения мостовых, а имеющиеся лакуны – интервалам между ними. Это особенно характерно для X–XI вв.: периоды строительной активности здесь фиксируются в 950, 970–990, 1000, 1020, 1050, 1070, 1090-е гг. В XIII–XV вв. строительство в Неревском конце часто активизируется после пожаров; диаграмма фиксирует такие пики начиная с 1114 г. (этот пик заготовки строительной древесины следует за упомянутым летописями пожаром 1113 г.) и т. д. Большая часть дендродат приходится на XIII–XV вв.

Людин конец представлен в выборке 3367 датами X–XV вв., полученными на пяти раскопах: Власьевском, Воздвиженском, Добрынине, Десятинном, и Троицком (рис. 5). Последний наиболее обеспечен датировками (3274 даты) и демонстрирует непрерывность городской застройки на протяжении второй половины X – первой половины XV столетия. Троицкий раскоп, как и Неревский, дает картину последовательного возобновления усадебной застройки и мостовых на этой территории в период с 930-х по 1470-е гг. Первый пик строительной активности связан с появлением усадеб и мостовых в этом районе в 930–940-е гг. В отличие от Неревского раскопа, на Троицком фактически нет хронологических лакун, так как дендрообразцы для датирования отбирались не только на мостовых, но и из построек, включая ранние горизонты X–XI вв. Поэтому пики заготовки строительного дерева отражают не только этапы сооружения мостовых, но и активизацию строительства на усадьбах. В X–XI вв. периоды строительной активности отмечены в 950–960, 990, 1010, 1030–1040, 1080–1090-х гг. Как и на Неревском раскопе, достаточно четко обозначен пик 1110-х гг., когда район восстанавливается после пожара 1113 г. В XII–XV вв. отмечено еще несколько случаев активной заготовки строительной древесины после пожаров в Людином конце. В целом большая часть дат относится к X–XII вв. На территории Десятинного раскопа фиксируется несколько этапов ее освоения, разделенных значительными временными лакунами. Первый связан с появлением в 1043–1044 гг. одиночного впускного сооружения, далее построек на этом участке нет вплоть до 1080–1090-х гг., когда здесь одновременно появляется усадебная застройка и уличные мостовые. Усадебные комплексы существуют до 1150-х гг., после чего район на длительное время приходит в запустение. Некоторая строительная активность здесь фиксируется в 1260–1270-е гг., но полностью застройка возобновляется лишь в 1330-х гг., а уличное мощение – в 1360-х гг. Значительные хронологические лакуны прослеживаются также на Воздвиженском

Рис. 4. Количественное и хронологическое распределения дендрохронологических датировок образцов древесины из культурного слоя Неревского конца (1096 дат, X–XVI вв.)

1 – шурфы 2009, 2011 гг.; 2 – шурфы и раскопы в Кремлевском парке (1977–1979 гг.); 3 – городской вал (1961–1982 гг.); 4 – Козьмодемьянский раскоп (2005 г.); 5 – Неревский раскоп (1959–1962 гг.)

Рис. 5. Количественное и хронологическое распределения дендрохронологических датировок образцов древесины из культурного слоя Людина конца (3367 дат, X–XV вв.)

Раскопы : 1 – Власьевский (2011 г.); 2 – Воздвиженский (2014 г.); 3 – Добрынин (1999, 2011 гг.); 4 – Десятинный (2008, 2010 гг.); 5 – Троицкий (1973–2014 гг.)

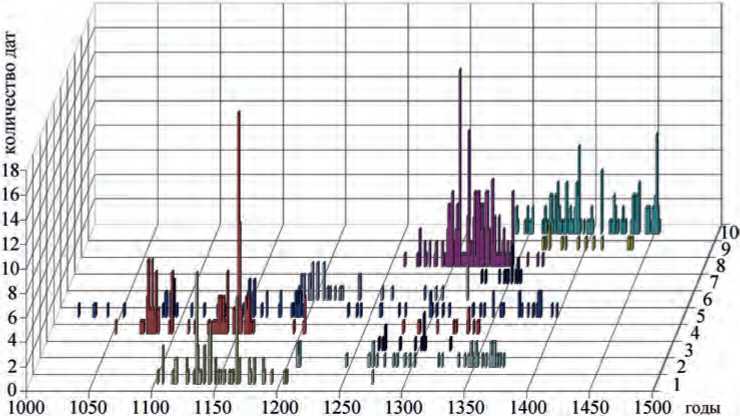

Рис. 6. Количественное и хронологическое распределения дендрохронологических датировок образцов древесины из культурного слоя Плотницкого конца (727 дат, XI–XV вв.)

Раскопы : 1 – Лукинский (1993, 2012 гг.); 2 – Буяный (Лубяницкий) (1967 г.); 3 – Рогатиц-кий (1988 г.); 4 – Федоровский (1991–1993, 1997 гг.); 5 – Рогатницкий II (2014 гг.); 6 – Борисоглебский (2008 г.); 7 – Конюхов (1994 г.); 8 – Андреевский (1995, 1997, 1999 гг.); 9 – в Красном переулке (2013–2014 гг.); 10 – Никитинский (2002–2004 гг.)

(1160–1260-е гг.) и Власьевском (1170–1250 гг.) раскопах. Столь долгие периоды запустения в этой части Новгорода объясняются, по-видимому, какими-то экстраординарными причинами ( Петров, Тарабардина , 2011).

Плотницкий конец (727 дат) активно исследуется на протяжении последних десятилетий; серии дендродат получены на 10 раскопах (рис. 6): в южной части конца располагались Лукинский, Буяный, Рогатицкий, Рогатицкий II и Федоровский раскопы (рис. 6, 1–5 ); в северной – Борисоглебский, Конюхов, Андреевский раскопы, раскоп в Красном переулке и Никитинский (рис. 6, 6–10 ). Самые ранние даты Плотницкого конца происходят из его южной части и относятся к XI в. (1030-е гг., Рогатицкий II раскоп; 1070-е гг., Федоровский раскоп), что свидетельствует о более позднем освоении этой части городской территории по сравнению с прибрежными частями Софийской стороны (Троицкий, Неревский раскопы, кремль). Северная часть Плотницкого конца осваивается еще позже: 1190-е гг. – Борисоглебский раскоп, 1260-е гг. – Андреевский раскоп, 1300-е гг. – Никитинский раскоп ( Тарабардина , 2011). Наиболее информативными являются выборки Андреевского ( Тарабардина , 2003), Федоровского ( Тарабардина , 2006а) и Никитинского ( Тарабардина , 2006б) раскопов. Активное строительство на участке Андреевского раскопа велось в 1260–1370-е гг., слои более позднего времени деревянные конструкции не сохранили. Первый пик заготовки строительной древесины связан с возникновением застройки в 1260–1270-х гг., далее,

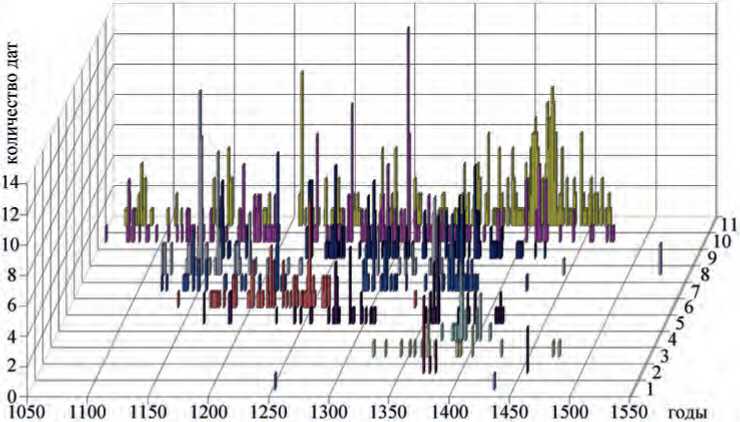

Рис. 7. Количественное и хронологическое распределения дендрохронологических датировок образцов древесины из культурного слоя Славенского конца (1182 даты, XI–XV вв.)

Раскопы : 1 – Воскресенский (2012 г.); 2 – Петропавловский (2014 г.); 3 – шурфы на Михайловой улице (2008 г.); 4 – Ильменский (2009 г.); 5 – Дубошин (1977–1979 гг.); 6 – Никольский (2007, 2012–2013 гг.); 7 – Кировский (1972–1974 гг.); 8 – Посольский (1999, 2006, 2008 гг.); 9 – Михайловский (Суворовский) (1969–1970 гг.); 10 – Ильинский (1962–1966, 1974 гг.); 11 – Нутный (1979–1982, 2011 гг.)

начиная с 1290-х гг., темпы заготовки древесины возрастают, периоды строительной активности приходятся на 1300–1330-е и 1340-е гг. На Федоровском раскопе, постройки которого датируются 1070–1530-ми гг., периоды активной заготовки древесины (1070–1080-е, 1130–1150-е, 1200-е гг. и т. п.) сменяются значительными хронологическими лакунами (1160–1200-е, 1210–1260-е гг.). Наблюдаемый в период 1160–1200-х гг. перерыв в строительстве связан с запустением этой части города (возможно, после эпидемии 1158 г.), лакуна в датах 1210–1260-х гг. вызвана плохой сохранностью конструкций XIII–XIV вв. на участке. Территория Никитинского раскопа была освоена достаточно поздно, дендродаты относятся к периоду с 1300-х по 1450-е гг., пики строительной активности приходятся на 1370–1380-е, 1430-е, 1450-е гг. Интенсивное усадебное строительство 1370–1380-х гг. связано с ликвидацией последствий пожаров, зафиксированных летописями в Плотницком конце в этот период.

Славенский конец (1182 даты) представлен материалами 10 раскопов, расположенных по всей его территории, и группы шурфов на Михайловой улице (рис. 7). Самые ранние даты, характеризующие появление усадебной застройки и мостовых в этой части Новгорода, в изучаемой выборке относятся к середине XI в. (1050-е гг., Ильинский раскоп; 1060-е гг., Нутный раскоп). Однако известно, что на Михайловском раскопе нижние горизонты застройки датированы 970-ми гг. (Колчин, Хорошев, 1978). К сожалению, информация о датировках X–XI вв. Михайловского раскопа частично утрачена и построенная диаграмма включает даты лишь с середины XII в. Остальные раскопы расположены на участках, застроенных значительно позже: в XII (Кировский, Посольский, Никольский, Дубошин раскопы), XIII (Воскресенский раскоп), XIV в. (Петропавловский раскоп).

Наиболее обеспеченными дендрохронологическими датировками здесь являются Кировский, Михайловский, Ильинский и Нутный раскопы (рис. 7, 7, 9–11 ). Нутный раскоп (384 даты) демонстрирует картину непрерывного развития застройки в центральной части Славенского конца в 1060–1460-х гг. Периоды активной заготовки строительной древесины на диаграмме прослеживаются в среднем каждые 20 лет; 12 из них соответствуют периодам возобновления мощения Нутной улицы в 1100–1420-е гг. Особенно четко это наблюдается в слоях XIII– XV вв. Хорошо прослеживается связь с городскими пожарами этого времени: в семи случаях после известных по данным письменных источников пожаров наблюдаются всплески строительной активности на усадьбах и поновление уличного мощения ( Гайдуков , 1992). К тому же хронологическому периоду относится и Ильинский раскоп (1050–1470-е гг., 241 дата). Пики заготовки строительной древесины на его диаграмме менее выражены и менее регулярны, что объясняется отсутствием на раскопе периодически возобновляемой мостовой. Тем не менее в ряде случаев (начиная с 1070-х гг.) периоды активизации строительства на Нутном и Ильинском раскопах совпадают. Например, в XIII в. это 1220, 1250, 1270–1280 гг. и т. д. Как и на Нутном раскопе, застройка Ильинского раскопа в 1270-е, 1300-е, 1340-е, 1370-е и 1400-е гг. возобновляется после известных пожаров ( Колчин, Черных , 1978). Датировки Михайловского раскопа (153 даты), как уже отмечалось, учтены в диаграмме частично. Анализируемая выборка охватывает период с 1150-х по 1420-е гг. и включает главным образом даты мостовой (в публикации приведены датировки с 974 по 1447 г.). Распределение дат напоминает Неревский раскоп: пики диаграммы, отражающие периоды активной заготовки строительной древесины, достаточно регулярны, соответствуют периодам сооружения мостовых, а имеющиеся лакуны – интервалам между ними. 8 пиков заготовки строительной древесины следуют непосредственно за известными пожарами: 1150-е, 1270-е, 1300-е, 1320-е, 1340-е, 1370–1380-е, 1400-е и 1420-е гг. К тому же хронологическому периоду относятся слои Кировского раскопа ( Колчин, Рыбина , 1982). Датировки (109 дат) распределяются в диапазоне от 1119 до 1422 г., пики заготовки строительной древесины фиксируются в 1140-е, 1215-е, 1280–1290-е, 1300-е, 1360-е гг. Обращает на себя внимание большая хронологическая лакуна 1220–1280-х гг., ей соответствуют следы запустения, выявленные на площади раскопа; в это время нового строительства на этой территории не ведется. Славенский конец более наглядно, чем другие районы Новгорода, демонстрирует связь между усадебным и городским строительством и пожарами. Это показывают как материалы отдельных раскопов, так и общая диаграмма распределения порубочных дат в Славенском конце, которая фиксирует в XII–XV вв. 8 периодов активной заготовки древесины, которые следуют за крупными городскими пожарами: 1150-е, 1270–1280-е, 1300-е, 1320-е, 1340-е, 1380-е, 1400-е гг.

Таким образом, анализ количественного и хронологического распределения дендродат новгородских раскопов позволяет выявить некоторые общие закономерности развития застройки как в отдельных районах города, так и в Новгороде в целом. Выявлена взаимосвязь городского строительства и летописных пожаров (Славенский конец). Помимо периодов активной заготовки древесины и усадебного строительства, в материалах отдельных раскопов прослеживаются и хронологические лакуны, которым соответствуют слои запустения, что может объясняться некими неординарными событиями (например, упоминаемыми письменными источниками эпидемиями) – например, Людин конец. Ранние дендродаты в выборках раскопов маркируют появление застройки в различных районах города начиная с первой половины X в. (Людин, Неревский концы, кремль), демонстрируя постепенное увеличение территории Новгорода, как на Софийской, так и на Торговой стороне.

Список литературы Дендрохронология Средневекового Новгорода: анализ хронологического и количественного распределения дендродат

- Гайдуков П. Г., 1992. Славенский конец средневекового Новгорода. Нутный раскоп. М. 198 с.

- Карпухин А. А., Тарабардина О. А., Кулакова М. И., Мацковский В. В., Соловьева Л. Н., 2015. Дендрохронология средневековых городов центров европейской части России: анализ количественного и хронологического распределения дендродат//Естественнонаучные методы и парадигма современной археологии: материалы Всерос. науч. конф. (Москва, 8-11 декабря 2015 г.). М.: Языки славянской культуры. С. 33-36.

- Колчин Б. А., 1963. Дендрохронология Новгорода//Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. III: Новые методы в археологии. М.: Академия наук СССР. С. 6-103. (МИА; № 117.)

- Колчин Б. А., Рыбина Е. А., 1982. Раскоп на улице Кирова//Новгородский сборник 50 лет раскопок Новгорода/Ред.: Б. А. Колчин, В. Л. Янин. М.: Наука. С. 178-238.

- Колчин Б. А., Хорошев А. С., 1978. Михайловский раскоп//Археологическое изучение Новгорода/Ред.: Б. А. Колчин, В. Л. Янин. М.: Наука. С. 135-173.

- Колчин Б. А., Черных Н. Б., 1978. Ильинский раскоп (стратиграфия и хронология)//Археологическое изучение Новгорода/Ред.: Б. А. Колчин, В. Л. Янин. М.: Наука. С. 57-116.

- Кулакова М. И., 2001. Динамика застройки Пскова X-XVII вв. по данным археологии, дендрохронологии и письменных источников: автореф. дис. … канд. ист. наук. Псков: ПГПИ. 22 с.

- Петров М. И., Тарабардина О. А., 2011. Динамика изменений городской территории Новгорода в X-XIV вв.//Археология и история Пскова и Псковской земли: семинар имени академика В. В. Седова: материалы 57-го заседания (18-20 апреля 2011 г.). М.; Псков: ИА РАН. С. 139-147.

- Тарабардина О. А., 2003. Результаты дендрохронологического анализа построек Андреевских раскопов в Новгороде//ННЗ. Вып. 17. С. 173-186.

- Тарабардина О. А., 2006а. Дендрохронологические шкалы средневекового Новгорода: Федоровский раскоп//Вестник Новгородского государственного университета. № 37. С. 19-24.

- Тарабардина О.А., 2006б. Итоги дендрохронологического исследования сооружений Никитинского раскопа в Великом Новгороде//ННЗ. Вып. 20. С. 30-46.

- Тарабардина О. А., 2007. Дендрохронология средневекового Новгорода (по материалам археологических исследований 1991-2006 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. М.: МГУ. 22 с.

- Тарабардина О. А., 2011. Динамика застройки Плотницкого конца Новгорода (по дендрохронологическим данным)//Новгородские археологические чтения-3: материалы междунар. конф. «Археология средневекового города: к 75-летию археологического изучения Новгорода». Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 80-86.

- Тарабардина О. А., 2014. Новгородский Великий мост в свете данных дендрохронологических исследований//Археология и история Пскова и Псковской земли: семинар имени академика В. В.Седова: материалы 59-го заседания (9-11 апреля 2013 г.). М.; Псков; СПб: Нестор-История. C. 218-224.

- Тарабардина О. А., 2015. Ярославово дворище в свете данных дендрохронологических исследований//Новгородский исторический сборник. № 15 (25). Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 33-44.

- Черных Н. Б., Карпухин А. А., 2001. Некоторые результаты дендрохронологического анализа образцов древесины из раскопок в Торжке (по материалам Воздвиженских раскопов)//КСИА. Вып. 212. С. 43-50.

- Черных Н. Б., Карпухин А. А., 2006. Застройка «Старого города» Кирилло-Белозерского монастыря по данным дендроанализа (Успенский монастырь)//РА. № 2. C. 148-156.