Депривационный подход в исследованиях бедности

Автор: Шабанов Виктор Леннарович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье проведено сравнение абсолютного и депривационного подходов к пониманию бедности и ее исчислению. Показана недостаточная разработанность методики исчисления уровня депривационной бедности как в Росстате, так и Евростате. С использованием микроданных обследования бюджетов домашних хозяйств Росстата по итогам 2018 г. установлен различный, слабо пересекающийся состав групп монетарной и депривационной бедности, показана слабая зависимость уровня депривированности от уровня доходов. Установлено также, что часть факторов монетарной бедности (размер домохозяйства, количество детей в семье) не являются факторами депривационной бедности. Оценен масштаб распространенности депривационной бедности, в том числе в различных социально-демографических группах населения, а также при сравнении городской и сельской местности. Получены данные о наибольшем риске депривации населения, проживающего в домохозяйствах одиночек, инвалидов, неработающих пенсионеров, и сделаны выводы о влиянии социально-психологического фактора на субъективное восприятие лишений.

Монетарная бедность, депривационная бедность, лишения, депривированность, факторы депривированности, домохозяйство, доход

Короткий адрес: https://sciup.org/149134387

IDR: 149134387 | УДК: 316.44 | DOI: 10.24158/tipor.2020.4.1

Текст научной статьи Депривационный подход в исследованиях бедности

Бедность характеризуется отсутствием возможностей для людей вести минимально приемлемый образ жизни того сообщества, членами которого они являются [1]. Эти возможности могут определяться через доходы (и тогда речь идет об одной из монетарных концепций бедности – абсолютной или относительной), через субъективное восприятие или лишения (депривации) в различных сферах. Исследования показывают ограниченность монетарных концепций анализа бедности, не дающих представления о самоощущениях индивида, находящегося в состоянии малообеспеченности, социальной уязвимости, депривации [2].

Целью настоящей статьи является анализ депривационной бедности – ее масштаба, охвата разных социально-демографических групп, ее связи с размером дохода.

Депривационный подход в исследованиях бедности известен с 1970-х гг., с работ П. Таунсенда [3]. Согласно ему, бедные выделяются на основе набора испытываемых ими лишений, приводящих к невозможности поддерживать соответствующий образ жизни. В Европе переход от чисто монетарного измерения бедности к измерению многомерной бедности, в составе которой оценивается не только уровень доходов, но также и уровни занятости и депривации, был осуществлен в 2010 г. [4]. В последние годы методика измерения бедности расширяется в России: с использованием европейского опыта также реализуется переход к концепции многомерной бедности, включающей анализ деприваций [5].

Депривационный подход в большей степени, чем монетарные подходы, ориентирован на объяснение социального поведения людей, поскольку испытываемые лишения определяются не одними только доходами. Так, домохозяйство, имеющее достаточно высокие доходы – выше прожиточного минимума или другого установленного порога, – может оказаться бедным по лишениям из-за специфики своих расходов, определяемой, например, завышенными долями лекарств, спиртного, каких-либо услуг [6]. Образ жизни индивидов, составляющих такое небедное по доходам домохозяйство, скорее всего, будет соответствовать усредненным представлениям о бедности, сложившимся в данном обществе в данное время.

Важнейшая задача при измерении депривационной бедности – определение списка лишений [7]. Подход, принятый в Евростате, относит к депривированным тех, кто по причине нехватки финансовых средств испытывает лишения как минимум в трех сферах из девяти включенных в список. В составе списка – лишения в сфере потребления, связанные с экономическими трудностями (невозможностью оплатить коммунальные услуги и аренду жилья, отопление, недельный отдых, покупку мяса и рыбы) и с трудностями приобретения товаров длительного пользования (автомобиля, стиральной машины, телевизора, телефона) [8]. С 2016 г. данный подход реализуется в двух обследованиях Росстата – «Выборочном наблюдении доходов населения и участия в социальных программах» и «Комплексном наблюдении условий жизни населения», являющихся в настоящее время основными источниками данных по измерению бедности [9]. Расчеты на материалах 2016 г. показывают довольно высокий уровень лишений: 41,3 % респондентов отметили отсутствие возможности покупать каждому члену семьи две пары обуви, 64,1 % – невозможность заменить старую мебель, 38,7 % – невозможность провести неделю отпуска вне дома [10]. Полученные данные, по-видимому, отражают реальную ситуацию, однако прямое, неадаптированное применение к ним методики Евростата для измерения депривационной бедности привело бы к ее оценкам в 33,1 %, что сильно завышено по сравнению с уровнем абсолютной бедности (13,5 %). В то же время получить более реалистичную оценку уровня лишений можно, используя другие показатели, изначально не связанные непосредственно с измерением депривационной бедности. Один из таких показателей, присутствующих в бюджетном обследовании домохозяйств Росстата в неизменном виде по крайней мере с 2004 г., представляет собой список из пяти финансовых возможностей, усиливающихся по мере продвижения к концу списка – от нехватки денег на еду до возможности любой покупки. К числу бедных обычно относят респондентов, оказавшихся по самооценке возможностей в первых двух градациях – «доходов не хватает даже на еду» и «затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги» [11]. Анализ показывает, что уровень депривационной бедности, определяемой таким образом, в течение 2004–2018 гг. в целом снизился с 41,4 % до 16,3 %; рост наблюдался в 2009, 2015 и 2016 гг. [12].

Связь депривационной бедности с показателем доходов, очевидно, обратная, однако она менее выраженная, чем в случае монетарной бедности (табл. 1).

Таблица 1 - Группировка населения России по оценке своих финансовых возможностей *

|

Группа |

Распределение численности, % |

Денежные доходы, тыс. р. на чел. в месяц |

|

1–2. Бедные по депривации: доходов не хватает даже на еду & затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги |

16,3 |

14,6 |

|

3. Не могут позволить покупку товаров длительного пользования |

49,3 |

20,0 |

|

4. Не хватает денег на покупку автомобиля |

23,7 |

30,6 |

|

5. Не хватает денег на покупку квартиры, дачи |

7,6 |

38,0 |

|

6. Средств достаточно, чтобы купить все, что считают нужным |

3,1 |

38,1 |

* Примечание. Здесь и далее – расчеты автора на основе микроданных обследования бюджетов домашних хозяйств по итогам 2018 г. [13]

Удельный вес наименее депривированных групп 5 и 6 составляет 10,7 %, то есть почти совпадает с удельным весом самых богатых – с численностью верхнего дециля в упорядоченном распределении по величине среднедушевых располагаемых ресурсов в статистическом наблюдении Росстата. Согласно его данным, денежный доход самых богатых, составляющих верхний дециль, равен 71,3 тыс. р. на чел. в месяц [14], то есть почти в 2 раза больше, чем доход 10 % наименее депривированных индивидов.

Удельный вес бедных по депривации соответствует численности первого и примерно половине второго дециля. Денежный доход индивидов, составляющих эти два нижних по уровню благосостояния дециля, равен 6–9 тыс. р. в месяц [15] – в 1,5–2 раза меньше, чем доход бедных по депривации.

Таким образом, доходная дифференциация индивидов, сгруппированных по степени де-привированности, гораздо ниже, чем индивидов, сгруппированных по монетарному показателю – по величине располагаемых ресурсов. Это означает, что субъективное восприятие индивидами своих финансовых возможностей определяется не столько их доходами, сколько другими – немонетарными – факторами, и именно на этом должна строиться интерпретация депривационной бедности. Концептуальные принципы, на основе которых образованы группы депривационной и монетарной бедности, и соответствующие им показатели – самостоятельное позиционирование в иерархии финансовых возможностей и доходы как характеристика финансовых возможностей – приводят к разному составу групп.

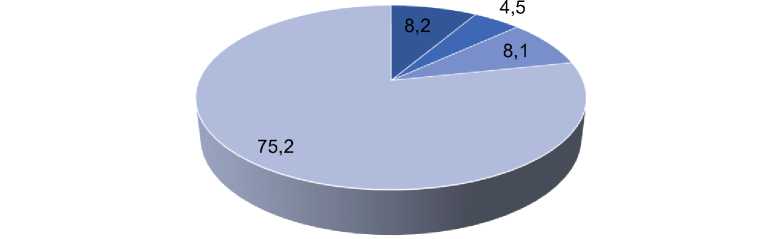

В целом обе группы – бедные по лишениям и бедные по доходам (рассчитанные по официальной абсолютной методике) – пересекаются по своему составу лишь на 1/3–1/4 (рис. 1). При этом среднедушевые денежные доходы домохозяйств, являющихся бедными по доходам, в 2018 г. составили около 8 тыс. р. в месяц [16, с. 36, 46], бедными по лишениям – 14,6 тыс. р. в месяц [17].

только депривационная бедность депривационная и абсолютная бедность только абсолютная бедность небедные

Рисунок 1 – Уровни различных типов бедности (по отношению ко всему населению РФ), %

Итак, доход, будучи основным дифференцирующим показателем в монетарных концепциях бедности, в депривационной концепции играет второстепенную, косвенную роль. Основным для нее оказывается показатель субъективного восприятия индивидами своих финансовых возможностей в сфере потребления, которое связано с доходами достаточно сложно и неоднозначно.

Социально-демографическими факторами, способствующими абсолютной бедности, являются местожительство в сельской местности, наличие детей в составе домохозяйства, многодетность, статусы неполной семьи и молодой семьи. Группы населения, формируемые данными факторами, имеют повышенный риск попадания в категорию бедных по доходам (малоимущих) [18]. Что касается депривационной бедности, то она в меньшей степени определяется перечисленными факторами. Так, по выборке бюджетного обследования домохозяйств 2018 г., 23,1 % индивидов, составляющих молодые семьи, и 36,2 % индивидов, составляющих многодетные семьи, относятся к малоимущим (по методике абсолютной бедности), и только 18,8 и 28,3 % – к де-привированным. По неполным семьям и семьям, в составе которых есть инвалиды, риск депри-вированности несколько выше, чем риск абсолютной бедности: доли депривированных и малообеспеченных в этих группах – соответственно 32,4 и 29,3 %, 18,7 и 15,5 %. Уровни абсолютной и депривационной бедности сельского населения близки, составляя 21,7 и 19,4 % [19].

Наибольшие различия, определяющие факторы депривированности, связаны с индивидами, составляющими семьи инвалидов и неработающих пенсионеров. Их доли среди малоимущих составляют 11,0 и 6,3 %, а среди депривированных – 29,5 и 25,8 % [20].

Важно также отметить, что размер домохозяйства и количество детей в нем, являясь заметными факторами абсолютной бедности (рост которой связан с ростом обоих показателей), оказывают на депривационную бедность гораздо более слабое (по количеству детей) или неоднозначное (по размеру домохозяйства) влияние (табл. 2).

Таблица 2 – Удельный вес численности малоимущего и депривированного населения в домохозяйствах, сгруппированных по размеру и по числу детей, % [21]

|

Группа |

Размер домохозяйства, чел. |

Число детей в домохозяйстве |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 и более |

1 |

2 |

3 и более |

|

|

Малоимущие |

1,6 |

3,1 |

7,8 |

15,9 |

30,0 |

11,1 |

24,0 |

52,1 |

|

Депривированные |

22,7 |

14,3 |

14,0 |

13,7 |

19,7 |

15,8 |

18,3 |

29,0 |

Наиболее депривированными, по ощущениям, оказываются одиночки, при том что их риск абсолютной бедности – один из самых низких.

Аналогичную картину, указывающую на слабую выраженность традиционных факторов абсолютной бедности в бедности депривационной, можно наблюдать, сравнивая город и село. С 2004 г. уровень депривационной бедности в сельской местности превышает ее уровень в городе на 5–31 %. В то же время по уровню абсолютной бедности разница в последние годы составляла 3,1–4,3 раза [22, с. 23]. То есть концентрация депривированного населения в сельской местности гораздо меньшая, чем малоимущего; риск попадания в категорию бедных по доходам у сельского населения заметно выше, чем риск попадания в категорию бедных по лишениям.

Итак, субъективное восприятие собственных финансовых возможностей в сфере потребления определяется не только уровнем доходов, но прежде всего социально-психологическими факторами. Ощущения депривированности усиливаются в семьях, состоящих из одиночек, инвалидов, неработающих пенсионеров. Оба показателя бедности – абсолютной и депривационной – различаются на концептуальном уровне и формируют две слабо пересекающиеся по составу группы индивидов.

Ссылки:

-

1. Гришина Е.Е. Депривационный подход к оценке бедности семей с детьми в России и странах Европы // Финансовый журнал. 2017. № 4. С. 47–55.

-

2. Прокофьева Л.М. Бедность и социальная исключенность глазами разных групп населения / Л.М. Прокофьева, И.И. Корчагина, Р.И. Попова, О.С. Белокрылова, Ю.В. Филоненко, Е.В. Фурса // Народонаселение. 2014. № 4. С. 61–82.

-

3. Townsend P. Poverty in the United Kingdom. Harmondsworth, 1979.

-

4. Корчагина И.И., Прокофьева Л.М., Тер-Акопов С.А. Европейский опыт измерения бедности и социальной исключен-ности: индекс AROPE // Народонаселение. 2019. № 3. С. 162–175.

-

5. Фролова Е.Б. О совершенствовании методологических положений по расчетам индексов немонетарной бедности по итогам выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам : доклад на заседании научно-методологического совета Федеральной службы госстатистики. 2017 [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/NMS/doc-frol.pdf (дата обращения: 15.02.2020).

-

6. Тихонова Н.Е. Феномен бедности в современной России // Социологические исследования. 2014. № 1. С. 6–19.

-

7. Давыдова Н.М. Депривационный подход в оценках бедности // Социологические исследования. 2013. № 6. С. 88–96. 8. Гришина Е.Е. Депривационный подход к оценке бедности семей ...

-

9. Итоги федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/inspection/itog_inspect1.htm (дата обращения: 15.02.2020).

-

10. Там же.

-

11. Гришина Е.Е. Динамика депривационной бедности в России // Вектор экономики : электронный научный журнал. 2019.

-

12. Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) : стат. бюллетень / Федеральная служба гос. статистики. М., 2008–2019.

-

13. Микроданные обследования бюджетов домашних хозяйств [Электронный ресурс] / Росстат. URL: https://obdx.gks.ru/ (дата обращения: 15.02.2020).

-

14. Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств …

-

15. Там же.

-

16. Социально-экономические индикаторы бедности в 2013–2018 гг. : стат. бюллетень / Росстат. М., 2019.

-

17. Микроданные обследования бюджетов домашних хозяйств …

-

18. Шабанов В.Л. Динамика социально-демографического профиля бедности в России (в контексте изменений методических подходов Росстата в 2013–2017 гг.) // Теория и практика общественного развития. 2019. № 4 (134). С. 39–43 ; Его же. Сравнительный анализ концепций абсолютной и относительной бедности применительно к сельскому и городскому населению России // Региональные агросистемы: экономика и социология. 2019. № 2. С. 91–97.

-

19. Микроданные обследования бюджетов домашних хозяйств …

-

20. Там же.

-

21. Там же.

-

22. Социально-экономические индикаторы бедности в 2013–2018 гг. …

№ 4 (34) ; Сергиенко А.М. Социальная исключенность как форма сельской бедности: оценка масштабов и глубины в Алтайском крае и Республике Алтай // Ученые записки Алтайского филиала РАНХиГС. Вып. 8. Барнаул, 2011. С. 32–53.

Редактор: Хорева Людмила Николаевна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович

Список литературы Депривационный подход в исследованиях бедности

- Гришина Е.Е. Депривационный подход к оценке бедности семей с детьми в России и странах Европы // Финансовый журнал. 2017. № 4. С. 47-55

- Прокофьева Л.М. Бедность и социальная исключенность глазами разных групп населения / Л.М. Прокофьева, И.И. Корчагина, Р.И. Попова, О.С. Белокрылова, Ю.В. Филоненко, Е.В. Фурса // Народонаселение. 2014. № 4. С. 61-82

- Townsend P. Poverty in the United Kingdom. Harmondsworth, 1979

- Корчагина И.И., Прокофьева Л.М., Тер-Акопов С.А. Европейский опыт измерения бедности и социальной исключенности: индекс AROPE // Народонаселение. 2019. № 3. С. 162-175

- Фролова Е.Б. О совершенствовании методологических положений по расчетам индексов немонетарной бедности по итогам выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам: доклад на заседании научно-методологического совета Федеральной службы госстатистики. 2017 [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/NMS/doc-frol.pdf (дата обращения: 15.02.2020)